蒙古族风格室内乐形成之空间探析

2018-04-25李梅

李 梅

(内蒙古艺术学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

蒙古族风格室内乐是以室内乐音乐体裁为基础,融入蒙古族传统音乐元素,具有浓郁地方音乐特征、体现独特草原文化内涵的音乐体裁。“蒙古族风格”这一名词,是物质空间与意识空间两个维度结合的产物。物质空间与意识空间有着天然的联系,二者之间的维度契合形成了蒙古族风格室内乐形成的空间语境。

《辞海》云“空间,即物质存在的一种客观形式,由长度、宽度、高度表现出来。是物质存在的广延性和伸张性的表现。”对于空间概念的认知程度已经广泛的延伸到生物、物理、数学、宇宙、哲学等各个学科领域,空间同样是解释文化现象不可或缺的因素。笔者将从空间的两个维度——物质空间与意识空间进行阐述。

物质空间有广义与狭义之分,广义的物质空间即指自然地理范畴,狭义的物质空间即指人为建构的区域场所。本文所涉及的是广义的物质空间,其与 “地理背景”或“民间音乐风格区”有相通之处。物质空间对蒙古族风格室内乐的形成有着重要的意义。“蒙古族风格”这一名词即反映了自然地理空间。内蒙古的地域分布整体呈东—西狭长分布、斜伸,北与蒙古、俄罗斯接壤,南与河北、山陕地区相通,西、南、东依次与宁夏、甘肃、河北、山西、黑龙江省、吉林、辽宁8省区毗邻,横跨东北、华北、西北地区。以文化区(这里尤指蒙古族传统音乐的划分)的概念通过地理、历史、文化、方言、民俗等因素的制约,又可划分为“南—北、东—西两大格局”。[1]不同的物质空间形成不同的音乐风格、音乐文化,亦形成自身独特的音乐语言。

对于音乐研究而言,“意识空间是指乐人在社会活动中,通过音声、器物、行为等象征符号建构出的显示相关音乐意义的意识空间”。[2]本文意指在室内乐创作方面,蒙古族传统民间音乐是蒙古族风格室内乐形成的基础,传统音乐在音乐体裁、形式、内容等方面所体现出的物质空间成为辨别“自我”与“他者”的音乐符号。这些物质空间符号通过创作技法(音声模仿、旋法、和音等)、器乐编配组合等诸多音乐创作技法将意识空间进行转化,二者相互作用,形成蒙古族风格室内乐。

一、蒙古族风格室内乐的形成之物质空间

(一)地理划分——以科尔沁草原为中心的地缘共享范畴

以科尔沁草原为中心的地缘共享范畴逐步形成了“东部音乐文化核心”区域。科尔沁草原的地域范围相对辽阔,至今学术界仍在讨论。据相关史料记载,历史上的科尔沁草原东起嫩江、伊敏河,北及蒙古高原东南部,包括大兴安岭中部山脉南北两侧,南至辽河、柳河、大凌河流域,西至西拉木伦河、老哈河流域。面积大约45-60万平方公里。该地区在蒙古族近代的地理划分、行政划分是相对稳定的,即形成了以呼伦贝尔盟、兴安盟为主的区域范围。其包括内蒙古的昭乌达盟、哲里木盟、兴安盟(见图1),与内蒙古接壤黑龙江省的杜尔伯特蒙古族自治县、吉林省的郭尔罗斯以及辽宁省的阜新和喀左。杜尔伯特蒙古族自治县、郭尔罗斯、阜新和喀左在内蒙古自治区以外,但在音乐文化上有一定的共通之处。该地区亦有“内蒙古东部、东蒙”称谓,这与瓦剌部落内乱后的划分、近代日俄争夺侵略内蒙古地区,以及解放前后该地区的历史有着密切的联系,其在相对稳定的地域范围中发生着变迁。

图1①

(二)音乐文化根源——丰富、夯实的音乐文化土壤

地缘共享范畴会产生相应的文化共享范畴(文化认同、音乐情感认同)。“文化区所形成的基础不但是以一个人类群体成员所具有的共同的历史为前提,更重要的是它以这一群体所生产生活的共同的地域为基础……特定的人类群体及其表现在在精神层面上的历史认同和表现在物质层面上的地域基础是不可或缺的基本内容。”[3]长调、马头琴、潮尔道、呼麦、东蒙合奏、阿斯尔、短调、叙事民歌等众多蒙古族传统音乐艺术在区域范围内兴起、发展、传播,使得物质空间内的音乐文化相互认同、融合,逐渐演变成一种“广泛意义的蒙古族音乐文化”。

阿斯尔是蒙古族古老器乐合奏套曲,属于纯器乐宴曲曲牌。主要流传于察哈尔地区(今锡林郭勒盟南部地区)。对于阿斯尔产生的具体时间尚无法确定,但据目前有关文献资料记载判断“阿斯尔”最早可以追溯到成吉思汗西征时期。元代有关器乐音乐的相关记载显示,虽然没有明确的提出“阿斯尔”这一音乐形式,但从有关元代宫廷乐舞大曲、小曲以及回回曲的记载中可以看出其与“阿斯尔”在乐队编制上的某种联系。元代极富盛名的大曲《白翎雀》由蒙古筝、秦琵琶、四胡、三弦、火不思组合演绎。

东蒙合奏是民间器乐合奏形式的一种,从其名称上即可看出“自然地理物质空间”的特点。乐器的组合多少不定,“有二、三件乐器合奏,亦有四五件乐器合奏。”[4]演奏曲目以民歌居多。其主要流行于科尔沁草原、辽宁阜新一带。罗卜桑悫丹在《蒙古风俗鉴》中曾有这样的记载:“入夜,常备酒肴,十、二十人不等,相聚饮酒唱歌,亦奏乐曲。且有喜好音声之家,其媳妇少女擅长横笛、筝、琵琶、伊里奇(胡琴)、特木耳·胡尔(口琴)诸乐器者,合乐奏曲,协以美妙歌谣。当此之际,众人聆听之余无不为之动容,每有放歌者,亦有哭泣者,欢饮至醉,尽兴而罢。”②蒙古族丝竹乐可细化为“鄂尔多斯丝竹乐、科尔沁丝竹乐与锡林郭勒丝竹乐”三种类型。

表1:蒙古族丝竹乐概况之科尔沁丝竹乐

表2:蒙古族丝竹乐概况之锡林郭勒、鄂尔多斯丝竹乐

由此可见,蒙古族传统器乐组合是古以有之的艺术形式,同西方室内乐比较,其具备室内乐的基本属性。但不同之处在于,一是此类器乐组合乐曲演创时织体多以合奏或齐奏为主,多声部织体的缜密度尚显不足;二是不明确且缺少严格的演奏规范、作曲规范,乐人演奏的即兴空间很大。但从音乐体裁、或音乐形式角度讲,蒙古族传统器乐合奏可以说是蒙古族风格室内乐的雏形。

(三)社会历史根源——西方专业音乐的输入

除了丰富、多元的传统音乐文化,音乐文化发展的整体水平也是不可或缺的因素。室内乐是源于欧洲的一种中小型器乐体裁形式,是西方音乐发展的产物,是一个庞杂的音乐体裁。因此,西方专业音乐的输入是室内乐形成必不可少的条件。

1.内蒙古东部北邻俄罗斯(之前称为苏联),深受俄罗斯音乐文化的影响

1898年中东铁路的修建,大量大批外籍人员进入内蒙古东部,他们中接受过专业音乐教育的音乐爱好者在长时间的交流中促成了西洋专业音乐在内蒙古东部的萌芽与传播。“1903年7月14日‘东清铁路’的建成,标志着俄、日、德、美等国正式入侵我国东北地区,呼伦贝尔城正式开辟为对外商埠,经济的入侵间接加强了文化的交流。”[5][6]“原呼伦贝尔艺术学校校长张杰是小提琴家伊娃·特贝尔的学生。单簧管教师嘎尔迪、姚玉恒都先后跟随白俄罗斯老师学习单簧管。”[7]这说明,早在十九世纪初期,西洋专业音乐已经在呼伦贝尔盟地区萌芽,逐步深入。

2.西方专业音乐教学制度的建立

1932年3月1日,日本在包括内蒙古东部在内的中国东北部地区建立满洲国。这期间,除了物质侵占,文化侵占也是奴化政策的重要手段。满洲国时期,东部地区形成了以日式西方音乐教育为主导的专业音乐教学。专业音乐院校和“乐员养成所”陆续建立:如“兴安盟兴安学院、兴安北省的海拉尔兴安学院、海拉尔第一国民高等学校;王爷庙教师养成所、扎兰屯教师养成所、海拉尔临时教学养成所等。”[8]这些教育机构在音乐课程设置方面专业、全面,课时安排系统、科学。西方专业音乐教学制度的建立为内蒙古专业的音乐教育奠定了基础,储备了人才(如美丽其格、莫尔吉胡等)。

3.专业音乐团体的建立

满洲国时期,内蒙古东部的音乐团体主要有“王府乐队”和“日本随军剧社”。王府乐队吸纳、培养、挖掘出大批演奏经验丰富、天赋异禀的民间艺人(如色拉西、孙良等)。“乌珠穆沁王府乐队为他们所表演的雅托克、马头琴、三弦和四胡的合奏,旋律雄壮、气氛热烈。酒兴之余,王爷还即兴唱起了赞颂成吉思汗以及蒙古圣山的长调……”这是日本学者小池秋羊在其所撰写的《遥远的蒙古:内蒙古纪行》[9]中对于乌珠穆沁王府乐队演出的记述。当时蒙古族传统器乐合奏已经不再局限于传统器乐合奏形式的规范,突破性的进行了器乐的重组。同时,在海拉尔地区,还存在“随军表演的音乐社团”,这些乐团对蒙古族地区专业乐团的建立奠定了坚实的基础,对室内乐的形成起到了促进的作用。

二、蒙古族风格室内乐的形成之意识空间

意识空间与物质空间不同,它是“主观活动的功能性运转本身,其实质是主体意识活动的现实操作与运行。”[9]因此,可以说对意识空间的界说是有难度的。笔者在这里探讨的是以蒙古族风格室内乐创作者为主体的意识空间。虽然,意识空间是主观概念,是伴随主体的意识活动产生的,但是根本上依然受外部客观存在的物质空间的制约。

对于蒙古族风格室内乐而言,意识空间表现为两个层次:其一,是作曲家或演奏家的情感认同与审美品位,其二,是作曲家或演奏家通过某种象征性的音乐符号(如特定的和音元素、典型的旋法、音声模仿、特定演奏法、代表乐器的运用等等)体现其意识空间,这两方面都这使得蒙古族风格室内乐的创演者具有变化与固定的双重性。在创演的过程中,意识空间与物质空间是相互融合的,创演者在两者之间寻找契合。

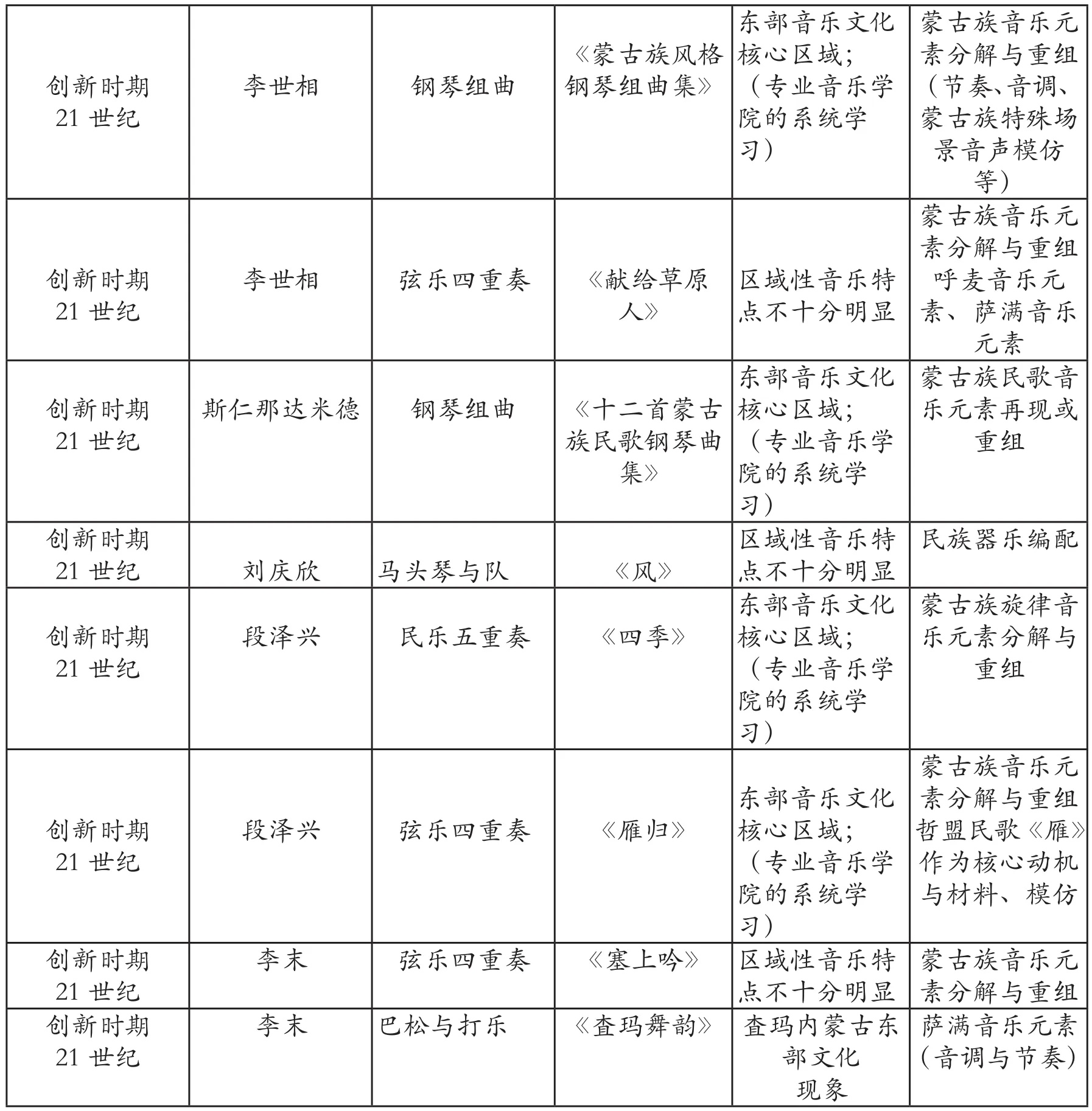

音乐作品分析,一般以音乐本体作为切入点,试图还原作曲家的思维过程,有时会通过对作曲家或演奏者的采访,更具体的进行还原。笔者试图从意识空间本身所具有的现实操作与运行的层面,总结蒙古族风格室内乐形成的意识空间。笔者以表格的形式对蒙古族风格室内乐各个时期的代表性作品从物质空间与意识空间的角度进行归纳。

蒙古族风格室内乐的创作与蒙古族传统音乐密不可分。这些原始的音乐素材被不断地挖掘、分解、重组,使之成为更为精细、抽象的音乐元素或(音乐)文化符号。蒙古族风格室内乐的意识空间在这个过程中逐步形成。如段泽兴的弦乐四重奏《雁归》,除音乐主题来源于哲盟民歌,在演奏技法上小提琴模仿马头琴特有的滑音效果,传统音乐素材的使用、传统器乐演奏技法的模仿均是意识空间的体现;李世相的弦乐四重奏《献给草原人》,大提琴以拨奏方式、以渐快至渐慢的快速变化对萨满鼓节奏进行模仿,小提琴、中提琴人工泛音对呼麦的模仿,亦是作曲家意识空间的体现。可见,意识空间在蒙古族风格室内乐中的体现表现为作曲家对蒙古族传统音乐文化的情感认同,并将情感认同通过作曲技术手段转化为特定符号进行表达。

意识空间在创作中从“整体性移植”逐步转变为“音乐元素的解构与重组”且这些元素的运用在“创新时期”越来越模糊、抽象,不再局限于音乐本体的束缚,而是更加注重蒙古族文化的阐释。同时,“创新时期”物质空间也在向音乐文化方向偏转,而不是具象区域音乐元素的搬移。

由此可见,意识空间的表现,其实质是意识活动本身特点的转移。意识空间具有断面的准度可变性,即意识空间具有“折叠、交叉、透视、混界的特性,以造成意识空间的无数维变换。意识空间内含的时间断面具有可逆特征,过去、现在、未来可以发生序列导致或随意截取,使‘瞬间即永恒’成为可能。”[9]在蒙古族风格室内乐的创作中,作曲家创作意识空间的过程,均包含这两方面的转移。意识空间还体现在主体与客体意识空间之间的转变与影响。具体地讲,即在艺术创作中造成客体相似的仪式空间的共振与接合显现,哲学中将其称为“意识空间多层面的仪式空间的共振转换”。[9]

表3:蒙古族风格室内乐不同创作时期对比表:

随着蒙古族风格室内乐成熟与发展,作曲家为“创新、求变”在创作时不断融入新的创作技法,彰显自己独特个性。但无论怎样变化,蒙古族传统音乐元素的核心地位没有改变,不同的作曲家、不同形式的室内乐作品都反映出对于蒙古族传统(音乐)文化价值的认同、情感认同。物质空间与意识空间的相互转换也促成了“蒙古族风格”的形成,从而形成蒙古族风格室内乐这一音乐体裁。

三、结语

综上所述,蒙古族风格室内乐的形成从空间层面探析,一方面,蒙古族音乐文化的物质空间是相对稳定的,地缘共享范畴通过地域、历史、文化等各个方面形成了蒙古族风格室内乐的物质空间;另一方面,蒙古族风格室内乐创作所体现的意识空间通过创作者个体对于蒙古族传统(音乐)文化的认同与审美倾向,并转化为象征性的符号得以表现,再通过复杂的意识空间的转移、共振与接合,形成蒙古族风格室内乐的意识空间。物质空间与意识空间两者互相交叉、相互影响、制约,共同作用于蒙古族风格室内乐这一音乐体裁中。

蒙古族风格室内乐的形成是一个复杂的过程,笔者认为,蒙古族风格室内乐形成的物质空间可以继续充实,意识空间需要更加深入、具象剖析,对意识空间的特性(如结合性、功能结构制约、格式转换等)进行更为深入的探析,对无形的空间建构进行阐释。同时还可以运用空间的另一个维度——关系空间,对物质空间与意识空间所建构的二维模式向多维模式进行转变,不断深入、具体地对蒙古族风格室内乐这一音乐体裁的形成进行研究与阐释。

注 释:

①图片资料来源于选自内蒙古近现代档案史料地方志:《呼伦贝尔盟志》(内蒙古人民出版社.1999年)第21页,图版二。

②罗卜桑悫丹(1875-?)内蒙古卓索图盟喀喇沁左旗人。其主要成就是于1918年撰写的《蒙古风俗鉴》,此书真实而详细的记录了清朝末期以来蒙古族各类民俗风情,成为后人研究蒙古族生活各方面的主要史料。

参考文献:

[1]博特乐图.蒙古族传统音乐的多元构成及其区域分布[J].音乐研究,2011(3).

[2]齐坤.历史地阐释—上海南汇丝竹乐清音的传承与变迁研究[M].上海:上海音乐出版社,2007.

[3]博特乐图.胡尔奇:科尔沁地方传统中的说唱艺人及其音乐[M].上海:上海音乐学院出版社,2007.

[4]中国民族民间器乐曲集成编辑委员会.中国民族民间器乐曲集成·内蒙卷·上册[A].北京:中国ISBN中心出版,2001.

[5]乌兰杰.蒙古族音乐史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1998.

[6]刘欣欣、刘学清.哈尔滨西洋音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[7]陈建华.西方管乐艺术论稿[M].北京:中央音乐学院出版社,2011.

[8]胡春梅.伪满时期内蒙古蒙古族学校教育[J].民族教育研究,1994.

[9]张一兵.论意识空间的操作性本质[J].哲学动态.1992.