细鳞鲑鱼源病原菌的分离、鉴定及药敏实验

2018-04-24魏凯杨华莲韩姝伊陈春山

文/魏凯 杨华莲 韩姝伊 陈春山

细鳞鲑是国产名贵的冷水性鱼类,也是列入农业农村部珍稀水生动物增殖放流计划的鱼类,主养区在东北和华北地区。由于苗种成活率低,因此各养殖场的养殖规模都不是很大。主要原因有两个:一是稚鱼对人工饵料的不适应性,二是早期发生不明原因死亡。2017年7月,北京市水生野生动植物救护中心实验养殖的细鳞鲑鱼苗突发大规模死亡,典型症状为:眼球凸出,鳃盖边缘、鳍条基部充血,部分病鱼肛门红肿。为了控制该疾病的蔓延,对从自然发病的细鳞鲑肝脏、肾脏、肠道处分离得到的菌株进行了理化特性及耐药性分析。本实验结果可为细鳞鲑细菌性疾病的诊断、防治和用药提供参考。

一、材料与方法

(一)实验材料

细鳞鲑采集于北京市水生野生动植物救护中心。患病鱼体长3.2cm~4.0cm,体重为0.18g~0.31g,典型症状为:眼球凸出,鳃盖边缘、鳍条基部充血,部分病鱼肛门红肿。健康鱼体长5cm~8cm,体重6g~8g,在实验室饲养21d确定健康后用于回归感染实验。

(二)细菌的分离纯化

取病症明显的细鳞鲑,在无菌条件下采集肝脏、肾脏、肠道,划线接种于普通营养琼脂培养基上,28℃倒置培养24h。挑取形态一致的单个优势菌落进行革兰氏染色,并进行分离纯化培养,得到3株优势菌分别命名为BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3。

(三)细菌的生理生化鉴定

取纯化后的BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3菌株接种于细菌生化鉴定管中,进行葡萄糖、吲哚等项目的生理生化特性测定,生化试验结果参照伯杰氏细菌鉴定手册方法进行判定。

(四)药敏实验

药敏实验采用纸片扩散法进行。使用比浊仪调节BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3菌液浓度为0.5个麦氏浊度,以无菌棉拭子蘸取菌液均匀涂布培养基表面,再用镊子将药敏纸片贴于MH琼脂平板表面。28℃培养24h后测量不同药物的抑菌圈直径(mm),并根据CLSI标准进行药敏结果判定。

(五)16SrDNA序列测定

利用细菌16SrDNA通用引物对BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3株16SrDNA基因进行扩增。PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳检测后,阳性样品由北京六合华大科技有限公司测序。将阳性PCR产物的测定结果提交到GenBank数据库中进行BLAST比对。

(六)回接感染实验

使用菌液浓度为1.0×108CFU/mL、1.0×107CFU/mL、1.0×106CFU/mL、1.0×105CFU/mL、1.0×104CFU/mL的细菌悬液进行回接感染实验。各试验组用健康细鳞鱼10尾。采用腹腔注射的方式进行攻毒,注射剂量为0.05mL/尾。同时设注射无菌生理盐水的对照组。分别于24h、48h及72h后观察记录死亡情况,同时计算菌株半数致死量(LD50)。取具有发病症状的细鳞鲑,无菌条件下进行细菌的再分离培养,并比较分离到的细菌和攻毒所用菌株的理化特征,鉴定病原菌。

二、结果与分析

(一)细菌形态特征

BJSY-1、BISY-2、BJSY-3都为革兰氏阴性菌,呈短杆状,在普通营养琼脂平板上形成湿润微凸、圆形光滑、边缘整齐、灰白色、大小不一的菌落。

(二)生理生化鉴定结果

菌株BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3的生化鉴定结果如表1所示。其中BJSY-1菌株氧化酶反应呈阳性,不具有运动性,不利用枸椽酸盐,不形成吲哚,V.P.试验呈阴性,能发酵葡萄糖,不能发酵蔗糖、棉子糖、山梨醇、蜜二糖;BJSY-2菌株具有运动性,能发酵葡萄糖,不发酵纤维二糖、麦芽糖、鼠李糖、乳糖、木糖,与精氨酸双水解酶反应呈阳性,与赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱酸酶反应呈阴性;BJSY-3菌株具有运动性,与鸟氨酸脱羧酶、氧化酶反应呈阳性,不能发酵蔗糖、鼠李糖、麦芽糖等。参照《伯杰氏系统细菌学手册》,初步判定BJSY-1为杀鲑气单胞菌,BJSY-2为恶臭假单胞菌,BJSY-3为腐败希瓦氏菌。

(三)药敏实验结果

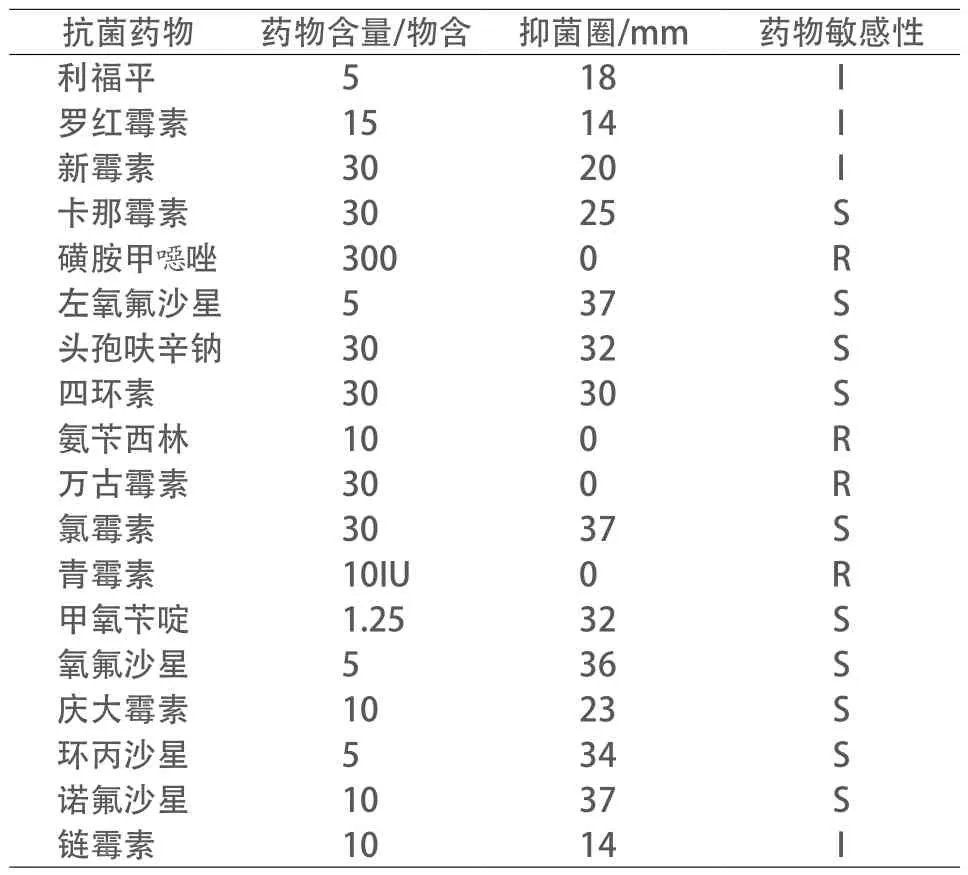

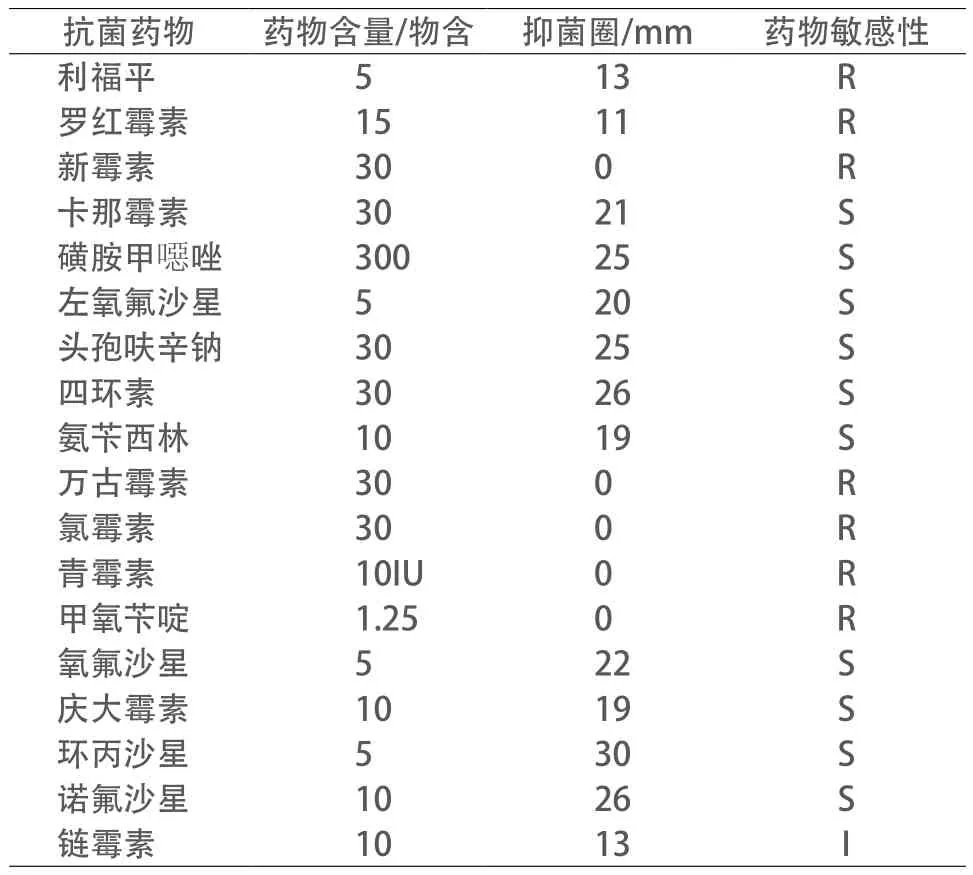

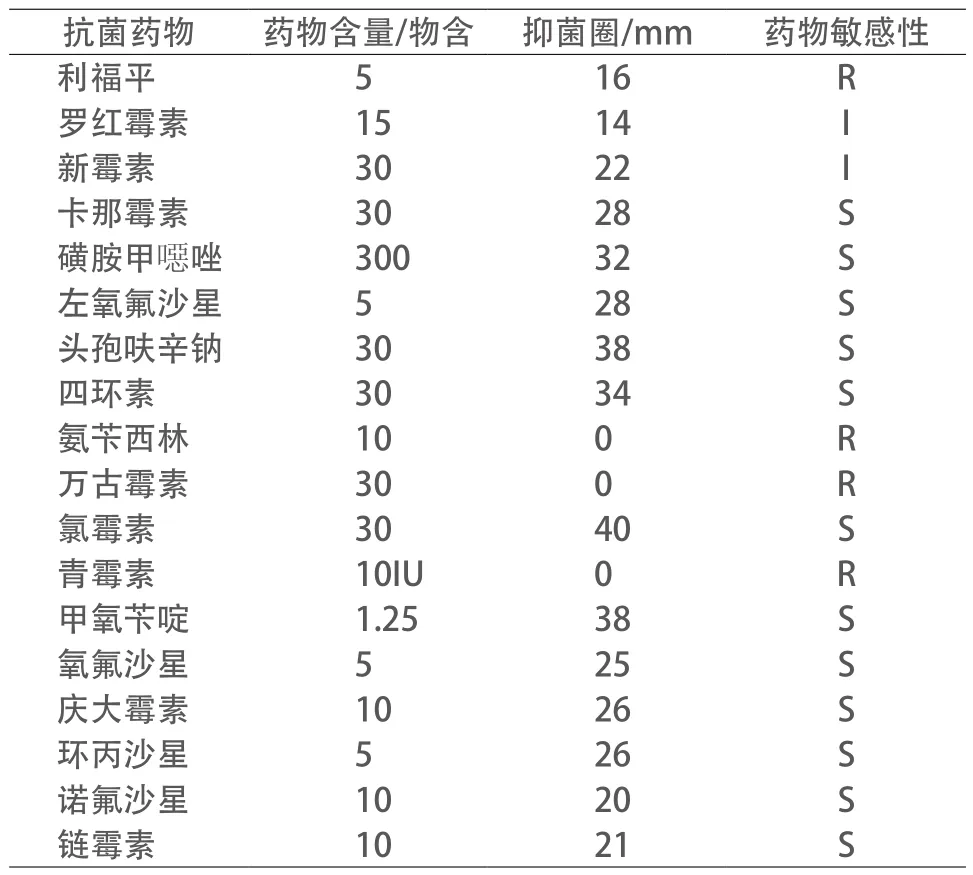

分离株BJSY-1的药物敏感性如表2所示,对卡那霉素、左氧氟沙星、头孢呋辛钠、四环素、氯霉素、甲氧苄啶、喹诺类药物高度敏感。分离株BJSY-2对卡那霉素、磺胺甲噁唑、左氧氟沙星、头孢呋辛钠、四环素、氨苄西林及喹诺酮类药物高度敏感,如表3所示。分离株BJSY-3的药物敏感性与前两株相近,对四环素类、喹诺酮类药物高度敏感,对青霉素、万古霉素等具有耐药性(见表4)。

表1 分离株BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3的生理生化特性

表2 分离株BJSY-1的药物敏感性

表3 分离株BJSY-2的药物敏感性

表4 分离株BJSY-3的药物敏感性

(四)16SrDNA测序

分离株BJSY-1、BJSY-2、BJSY-3用于16SrDNAPCR扩增和测序。PCR反应获得1500bp左右长度的特异性目的片段,测序后分别获得1430bp、1680bp、1700bp的准确序列,经同源性检索后显示,BJSY-1序列与气单胞菌属的杀鲑气单胞菌杀鲑亚种核苷酸同源性达到99%以上。BJSY-2序列与恶臭假单胞菌ATCC1117216S的核苷酸同源性达99%以上,该序列在GenBank的登录号为AF094745.1。BJSY-3序列则与腐败希瓦氏菌同源性达到99%以上,该序列在GenBank的登录号为MG576030.1。

(五)回接感染实验结果

3株分离菌均对细鳞鲑有不同程度的致病性,其中BJSY-1的致病性最强。接种1.0×108CFU/mLBJSY-1菌液的细鳞鲑14天内的死亡率为100%,接种1.0×108CFU/mLBJSY-2、BJSY-3后14天后的死亡率分别为40%和20%。而且人工感染BJSY-1后的发病细鳞鲑均表现出鳍条基部及尾柄处充血、鳍溃烂,眼球凸出,肛门红肿的症状,与自然发病细鳞鲑一致,如图1、2所示。由此证明BJSY-1为此次细鳞鲑发病的主要致病菌,BJSY-2和BJSY-3为辅助致病菌。利用Reed和Muench氏法计算BJSY-1菌株的半数致死量LD50为6.97x105CFU/mL。

(六)药物疗效

根据药敏实验结果,选取了三个菌株都高度敏感的四环素类药物盐酸多西环素拌饵投喂治疗。每1kg饵料加4g~6g盐酸多西环素,每天投喂两次,同时给发病鱼池泼洒盐酸多西环素进行杀菌,有效地控制了疾病的传播。

图1 鳍条基部充血、肛门红肿的死亡细鳞鲑

图2 肝脏上有出血点的死亡细鳞鲑

图3 眼球突出充血

三、讨论

杀鲑气单胞菌在世界上分布的地区广泛,能引起人类和多种动物的疾病,是鲑科鱼类疖疮病的病原体。疖疮病发病率高,死亡率高,影响着世界范围内的水产养殖。杀鲑气单胞菌可分为五个亚种:杀鲑亚种、无色亚种、溶果胶亚种、史式亚种和杀日本鲑亚种。其中杀鲑亚种为典型株,可引起鲑科鱼类眼球突出,鳃丝红肿,鱼鳍基部出血,严重者在体表形成脓肿或溃疡。杀鲑气单胞菌是一种条件致病菌,在鱼类受到环境胁迫时容易发病。

恶臭假单胞菌是鱼类肠道菌群的重要成员之一,也为条件致病菌,当环境条件适宜其生长繁殖且鱼体抵抗力较弱时容易受到病原的侵袭。腐败希瓦氏菌是一种导致人畜共患病的病原菌,也能够引起水产动物发病。国外目前仅发现鲤鱼和虹鳟感染腐败希瓦氏菌的病例。本实验分离到的腐败希瓦氏菌对细鳞鲑的致病性不强,可能是因为分离到的菌株毒性较弱,这表明受到环境胁迫时的鱼类免疫力下降,很容易遭受到毒性较弱的病原菌的入侵从而导致感染的发生。据此分析,本次疾病的爆发主要是由于此阶段的细鳞鲑鱼苗正处在开口摄食人工饲料不久的阶段,体质较弱,抵抗力差,从而引发了杀鲑气单胞菌同恶臭假单胞菌和腐败希瓦氏菌的共同感染。

细鳞鲑是近几年推广养殖的国产鲑科鱼类,各地养殖的细鳞鲑幼苗期均出现不明原因死亡现象,症状与本实验发病鱼症状相同。本实验选取盐酸多西环素进行治疗,取得了较好的治疗效果。盐酸多西环素属于四环素类抗生素,为一种广谱抑菌剂,通过破坏致病菌细胞壁中的N-乙酰胞壁酸和N-乙酰氨基葡糖之间的β酰氨,4糖苷类键,使其细胞壁不溶性黏多糖分解成可溶性糖肽,致病菌因细胞壁破裂内容物逸出而被溶解(杀死),达到消炎、修复组织的目的,但不可以长期大剂量使用。一方面,容易诱发鱼类对细菌和真菌的二重感染;另一方面,防止细菌对盐酸多西环素产生耐药性,避免耐药菌株的出现。

本实验为进一步研究杀鲑气单胞菌、恶臭假单胞菌和腐败希瓦氏菌的致病性及耐药性提供了理论依据。在细鳞鲑细菌性疾病防治过程中,科学地和针对性地用药,避免盲目用药导致病原菌耐药性的增强,同时也应积极研发疫苗,逐渐减少抗生素类药物的使用,维持生态环境的平衡。

休闲渔业已成为我国渔业的五大产业之一,与水产养殖业、捕捞业、加工业、增殖业并重。为推动休闲渔业发展,农业农村部于2016年召开了休闲渔业现场会,2017年开始把休闲渔业发展纳入监测,加强对休闲渔业的管理和服务,接下来还将实施一系列举措推动我国休闲渔业发展。配合国家相关方针政策和产业发展需要,本刊特开辟“休闲渔悦”栏目,欢迎广大读者就相关内容投稿。