失独再生养:自救前行

2018-04-21梁静怡

梁静怡

清明前两天,河南漯河格外的冷。晚上7点,漯河骨科医院褐色的门诊大楼里,急诊室还亮着灯,来了一位30多岁疑似格林-巴利罕见病的患者。

“生命太无常了。”值班护士刘红杰叹了口气,皱起眉头,跑去跟进。

她在这家医院已经工作了29个年头,她的办公室——不足15平米的急诊调度室里,有个灰色柜子,第三排存放着一个蓝色档案文件夹,那白纸黑字的“计划生育”四个大字格外明显。

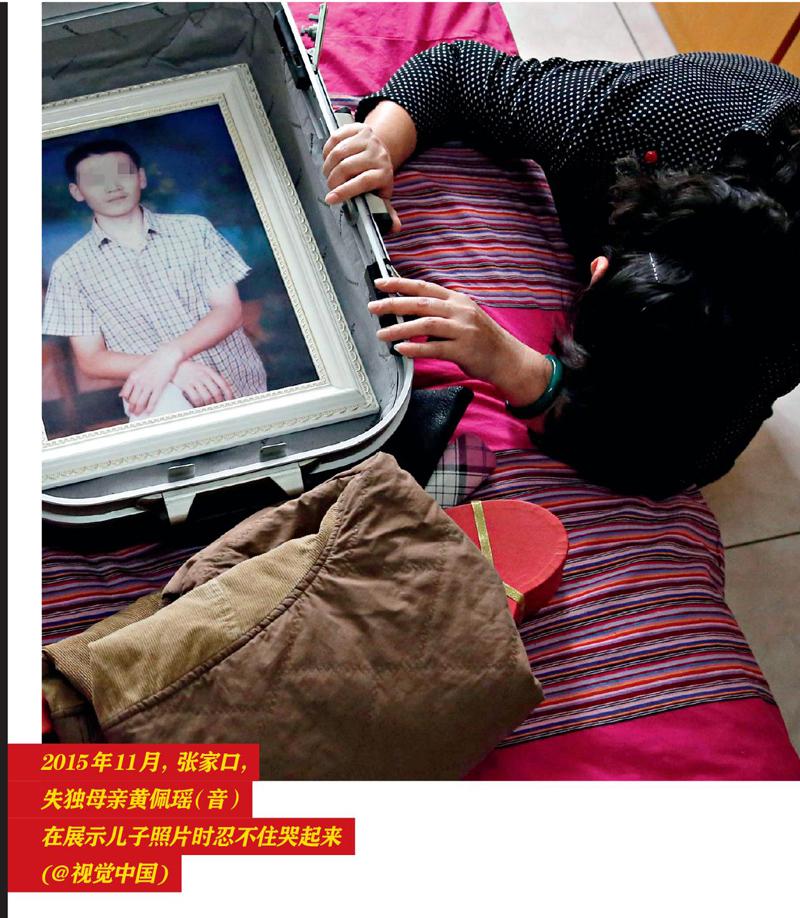

這个文件夹记录着她二十年的人生:生第一个孩子,意外失去他,成为“失独”母亲。这类人群已慢慢得到关注,据卫生部发布的《2010中国卫生统计年鉴》,中国“失独”家庭已超过100万户。

此后,刘红杰几经辗转,艰难怀上另一个孩子,再慢慢抚养长大。

但像她这样失独再生养的母亲和家庭,目前国内并没有具体的统计数据,似被忽略。

“妈妈不是一个好妈妈,没有照顾好哥哥”

失去独生子后,2009年,刘红杰又生了一个小女孩,小名叫花花。

上幼儿园的时候,一天,花花回来问刘红杰,“妈妈,为什么别人家的爸爸妈妈像哥哥姐姐,有着黑头发,而我的爸爸满头白发呀?”刘红杰赶忙用生育困难搪塞了过去。

直到2017年夏天,善意的谎言再也瞒不住了。

那天,刘红杰带着花花去做失独家庭的互助关爱公益活动。花花坐在自行车后座上抱着她的腰,突然问了一个问题:“妈妈,我是不是还有一个哥哥啊?”

刘红杰不知道花花怎么意识到的,她推测也许是女儿无意中发现了儿子的照片,又或是看到了电视台里对她的采访。

她一边骑着车,一边泪流满面,却又不敢掉过头去看小女儿,只是哽咽着和花花道歉,“妈妈不是一个好妈妈,没有照顾好哥哥”。整整9年了,她再次谈起2008年那个“让人觉得天塌了”的夏天。

那年暑假,天气很热,刘红杰的独生子中考结束后,到北京的姑姑家里打工,又特意回到漯河给父亲过生日。

一天,儿子跑到单位和她说要去给同学过生日,刘红杰没多想就同意了。可是下班到家,就接到了儿子同学哭着给她打的电话,“阿姨,思远和我们一起在澧河游泳不见了。”

她像疯了一样抓起钥匙跑到河边呼救,一时间消防车、警车,甚至单位同事都来了。“那天河边全是人啊。”可是这么多人,也没能够挽回儿子的生命。晚上,被打捞起来时,孩子早已没了呼吸。即使到今天,刘红杰的同事宝霞还记得当时她趴在河堤上大哭的场景,“太让人心疼了。”

刘红杰一直陷入深深自责,为什么要让儿子从北京回来呢。谁能想到,一个下午,陪伴了他们16年的儿子会就此离开了自己,天人永隔。

而自己在42岁这年,成为了失独母亲。

“我要用这个钱去培养一个生命”

失去独生子后,刘红杰在家里躺了三天,然后,她和丈夫一起请了个假,捧着儿子的照片,到北京走孩子走过的路,带着儿子上长城,进行了一场告别。

几乎是瞒着所有人,她也暗自做了一个决定——刘红杰跑到柳河的小医院,拜托朋友帮自己取出节育环,她想再生个孩子。

“我想着这个家不能就这么散了啊,孩子没了,怎么活啊?”她说。

节育环在自己的身体里呆了整整十六年,取出时带着肉和血。刘红杰找了医生调理身体,不管多苦的药都吃了,还使劲吃水果和补品。幸运的是,几个月后,她终于怀上了花花。

和刘红杰相比,同为失独母亲的林爱,她的备孕再生育的路艰难许多。

2014年,林爱的独生女因胃癌去世,女儿临走前,让她再生一个,她没答应。

这一年她已经60岁了。林爱想过种种自救方法,跑到内蒙古沙漠种树,希望女儿的生命能以树的形式延续,可还是吃不下睡不着,最揪心的是她看着自己的老伴,好像一夜之间痴呆了。

她想起了女儿的建议,决定再要一个孩子。

一开始林爱想抱养,可是福利院说要等好几年;她也尝试支助贫困子弟上大学,但还是不一样;她想过代孕,但代孕在中国是“灰色地带”,若奔赴美国,高昂的费用承担不起。

林爱决定自己生。

这个决定遭到了所有人的反对,因为年龄实在太大了。她跑到吉林的大医院、合肥的105、北京的301,都被拒了,因为停经多年,子宫已经萎缩。最后她辗转到了北京一家有资格开展人类辅助生殖技术的私立医院。

“我和院长说,这么大年纪了,我也不给您下跪了,您就把我当试验品,让我先吃药行吗?”院长心软,把药给了她。

幸运的是,林爱的子宫慢慢恢复,月经也重新来了,可伴随着的是极大的副作用,比如月经一来就停不了。中间过程太辛苦了,林爱一度放弃,可是一放弃,发现自己再次陷入吃不了饭,睡不着觉的状态。“再这样就是死,生孩子是我唯一的选择。”她说。

终于调整到身体条件许可时,该医院院长把她介绍到澳门体外受精,第一次着床失败,第二次终于成功,花了二十多万。“我都想好了,这二十多万是我女儿的钱,我不能给我自己花,我要用这个钱去培养一个生命。”林爱说。

她回到长春保胎,一路上小心翼翼,被抬上火车,抬下火车,躺在床上一动不敢动。快要生的时候,查出胎盘前置——这是高龄产妇易有的症状,严重时会危及母子生命。所以提前联系了当地最好的妇产科医生护航。

2016年,宝宝终于平安出生了。“宝宝是我们的救星啊,我老伴看见宝宝的大长腿,就忍不住地笑。”林爱说。

到刘红杰家采访那天,电视里正播放着曲剧,演员唱着“孩子带来喜和乐”。刘红杰回忆起女儿出生后抱回家那天,“天气可好了,院子里的桂花都开了,香气飘来,那种心情,忘不了,真的忘不了。”

“您来接孙子啊”

可是生了孩子,只是漫漫长路的开始。

“大家都以为,失独再生养家庭的伤痛会因为二宝的来临被治愈,但要说能从丧子之痛走出来,那是根本不可能的。”关爱失独暖心联盟负责人,中华女子学院老师张静说。

张静从2012年开始关注失独家庭,她调查发现,绝大多数的失独家庭都会有不同程度的创伤后应激障碍(PTSD)。失独家庭和其他伤痛并不一样,“他们的伤痛就像一个疤,感觉好像结痂了,一到节日就会难受,悲伤的情绪会一下涌回来,对失独再生养家庭也是如此。”

刘红杰生完花花后,有好几年的时间根本不愿出门,一到春节、清明节就特别难受。她找不到和同龄人交流的共同话题,别人聚在一起会讨論孩子找工作,结婚的事,而这些她都没办法参与。“当收到与大儿子同龄的孩子结婚请帖时,就会忍不住地想,如果我家孩子还活着,应该也结婚了吧。”她说。

刘红杰的丈夫也会常常自责,如今花花想要什么,都会尽最大努力满足孩子,后悔当初对大儿子的严厉:为什么当时他想坐旋转木马,自己会因为两块钱而不答应呢。

送小孩上幼儿园时,当别人问起“您来接孙子啊”,失独再生养的父母一开始会陷入一种自卑,不知道孩子怎么看待自己,会不会嫌自己年老了,没有共同语言。“失去孩子那种痛,没人能感同身受。”刘红杰说。

林爱说,“失独父母太悲伤,再生养的也是悲喜交加。他们都成了边缘人。”

在漯河101的绿色公交上,李红说着说着突然哭了起来,她的孩子2017年在广州工作时突然去世。平时为了能怀上孩子,她都会调整心情,忍着。可清明节快到了,她使劲用手抠着前排公交座椅,怎么也忍不住泪崩。

刘红杰给她递过纸巾,一位失独妈妈轻抚她的后背,另一位抱着她的头,让她靠着自己,但自己的眼眶也已泛红。

突然之间,公交车上弥漫着整车的悲伤,其他不知情的乘客不解地看着。这趟车就像失独妈妈的人生路,带着悲伤和不解前行。

倾尽全部的爱与未雨绸缪

花花六岁时,内向不爱说话,也没有同龄朋友。刘红杰认为是受到了自己的影响,她在急诊室工作看遍了天灾人祸、生老病死,慢慢自己想开了,决定带着花花走出封闭。

现在的花花一看就是爱里长大的孩子。她向记者展示爸爸给她买的小天才手表,“可以打电话,建群,和小伙伴聊天,还可以换桌面,爸爸给我买的。”言语中透露着自豪和骄傲,刘红杰一旁笑着看着女儿,怎么也看不够的样子。

暑假,刘红杰曾带着花花在儿子出事的澧河边发放安全教育传单,告诉河边游泳的孩子到安全的地方去。每一年,她都带着女儿去参加失独家庭互助关爱协会志愿活动。

而且,刘红杰给花花从小就买《小鬼当家》的知识安全手册,用卡通动画的形式教她安全知识。花花长得比同龄孩子高很多,因为儿子的事,她很小就被父母送到专业游泳队学游泳,还一度入选专业运动员。

林爱也是,自己的衣服一年舍不得换一身,一套50元的能穿一年,宝宝的衣服几百几百的,全是纯棉材质,而她为了抱宝宝时让宝宝感到舒服,还特意买了一件纯棉的抱子服。

林爱每天给宝宝做虾仁煎蛋,年纪大了,她抱宝宝抱出了肩周炎,可还是舍不得放下。

“这些再生养家庭的父母虽然年纪大,但年龄与爱无关啊。”张静担心孩子未来会不理解当年自己的父母,所以特意做了一本插画书,想让孩子明白父母的用心。

可是即使倾尽全力去爱,依旧有掩不住的担忧,这些再生养妈妈担忧自己不能陪着孩子长大。

刘红杰夫妇给花花做了本精美的相册,上面有花花百日照,穿着红肚兜,戴着大银锁,还有自己抱着花花的照片。“等将来老了或不在了,花花可以看相册,看看当年爸妈如何爱她。”她特意在花花很小的时候买了保险,免得她有后顾之忧。

林爱在网上看到网友的留言,有人说,这么大年纪生孩子,万一不能陪着孩子长大,是不是一种自私啊。“其实我有时也会很悲伤,但是悲伤比绝望强啊,我会花所有力气培养这个小孩,将来老了,我们就进养老院,不会让他照顾我们。”

等我老了后,我家小鬼怎么办啊

失独再生养家庭的背后,有着客观的现实困难,不管是经济上的,还是政策上的。

章德斌是福建省的一位失独再生养父亲,在独生子意外去世后,他抱养了一位小女孩。他称小女孩为“小鬼”。

他很认真地研究了国家政策,谈起时言语中透露着深深的担忧。

2013年5月,原国家卫生计生委等5部门下发通知,规定自次年开始,将女方年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻的特别扶助金标准提高到城镇每人每月340元,农村每人每月170元。2016年,这一标准被统一为城乡每人每月340元。

同时,政府鼓励“自救”,同年发出的另一通知有一条是专门以有再生育意愿的独生子女伤残死亡家庭为对象的,称要将其接受取环、输卵(精)管复通等计划生育手术及再生育服务的医疗费用按照规定纳入医保;免费向农村居民提供取环、输卵(精)管复通等计划生育手术服务,并给予住院分娩补助;对确需实施辅助生殖技术的,要做好咨询指导工作,并给予必要的帮助。

可是,一旦“自救”成功,则无法再享受失独辅助政策的照顾。

2016年国家卫计委家庭司发布的〔2016〕22号文件给章德斌浇了一盆冷水。上面明确显示“纳入计划生育特殊家庭基本信息档案的对象又再生育或收养子女的,不再作为计划生育特殊家庭”。

但培养小孩经济上大量的开销是不可避免的,林爱的孩子用尿不湿,一个月要花一千块。

这些现实困难甚至在阻碍着一些失独父母再生养。

时赏也是一位失独母亲,失去女儿又因早年疾病切除了子宫,不能再生育,一直想抱养一个孩子,但在今年春节,她被刺激了。

她是延吉某街道妇联副主席,为让失独老人春节不难受,她带着5位老人春节当天去当地一家条件相对好的养老院参观,本意是想让他们看看,有孩子的父母其实和他们差不多,以后他们也能进养老院。

可是临走前,老人们问起入住条件,发现入住基本条件是必须有两个赡养人。最后老人们全都哭着回来。“我心里可难受了,那天雪好大,心更寒。我多想抱养一个孩子啊,可是我根本养不起。”时赏陷入了两难,要么进不了养老院,一旦自救抱养成功,自己根本养不起孩子。

这样的情况已经引起了一些人大代表的注意。2017年两会期间,岳阳市屈原管理区凤凰乡凤凰村村主任杨莉在提交了“关于强力推进关爱‘失独者扶助政策和制度的建议”,她建议为40岁以上再生养的失独者酌情发放特别扶助金。

同年8月获得国家卫计委回复:这一建议涉及国家计划生育家庭特别扶助制度的调整,尚需进行全面、深入、系统的调研,广泛征求社会各方面意见,下一步,将对这一问题进行研究探索。

章德斌一直想要个具体说法。原计生局领导担心章德斌闹事,在4月2日特意来到章德斌任职的学校与他交谈。领导一个坐左边一个坐右边,校长坐对面,苦口婆心地劝他不要上访。章德斌说:“我能理解领导也没有办法,但我不会做违法的事,只是我现在不争取,我家小鬼将来该怎么办呢?“

同样,当问起孩子的将来怎么办时,刘红杰说:“我想不了那么多,就想着一定要注意身体,把孩子养大成人,多陪孩子一点时间。” 她和林爱都表示,经济上自己努力承担,但是希望在将来孩子入学和户口问题上,国家能给些照顾。

那天,刘红杰去接花花放学,隔好远就开始叫花花的名字,花花听见后立刻跑过来,亲昵地搂着她的胳膊讲当天趣事。刘红杰笑着听着,眼睛旁的几道鱼尾纹加深了,右嘴角边的酒窝随着笑容也显露了出来。(经受访者要求,花花,林爱,时赏为化名)