基于“情境-任务”的高职类船舶检验课程有效教学模式研究与实践

2018-04-20

(南通航运职业技术学院,江苏南通 226010)

根据《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》和《关于在高职高专教育中开展专业教学改革试点工作的通知》精神,各高职高专院校的专业教学改革这几年来初显成效,但理念与模式仍局限在理论研究阶段,在教学实践方面因为课堂教学有效性差,导致学生学习效率低下,专业技能无法提高,难以真正实现高职院校人才培养目标[1]。从另一个方面看,目前国内外对情境认知与任务驱动的研究已较为成熟,这给“情境-任务”模式下船舶检验课堂有效教学的研究打下了很好的理论基础;结合高职类船舶专业课教学的特点,针对课堂教学普遍存在的问题,将“情境-任务”模式应用于船舶检验课程的课堂教学十分符合课程标准中对专业技能、学生创新学习的要求。

1 目前高职院校船舶检验课程课堂教学存在的问题

1.1 教学手段传统,实践性教学效果不佳

作为船舶工程技术专业核心课程,船舶检验课程实践性较强,与船厂实际联系紧密。讲授式课堂教学方法容易使学生感到枯燥乏味;部分学校目前已将项目化教学方式融入本课程,但由于融合度较差,理论和实践联系不够紧密,学生学的知识不能学以致用,企业对毕业学生使用时还需进行再培训上岗,教学与企业需求脱节。

1.2 考核方式单一

通过课题组的走访调研,了解到目前高职院校本门课程的评价方式最常见的仍为闭卷考试,题型也仅仅局限于某些概念、选择、问答等题型;高职院学生的基础较弱,计算题部分的分值很低。实训课在课程中占比较低。侧重于理论的考核方式与高职学生实践能力培养的方案并不兼容,导致学生易出现“高分低能”。同时这种评价方式在深度和广度等方面无法体现船舶检验课程内容繁复、实践性强等特点,因此无法真实反映学生的知识水平和专业技能,更谈不上对学生创新意识考察。

1.3 现有教材时效性差,不适合新时期的高职学生

现有的各个高职院校的船舶检验教材,虽然是高职高专类专用教材,但仍为传统的教材编写模式,以章节为单位进行理论知识介绍,没有侧重于学生动手操作能力的培养与训练。学生的实践能力和创新思维在课程中无法锻炼。这样的结果会导致学生毕业后不适应企业的岗位要求,企业对学生的就业能力反馈不佳。

2 基于“情境-任务”模式的船舶检验有效教学模型

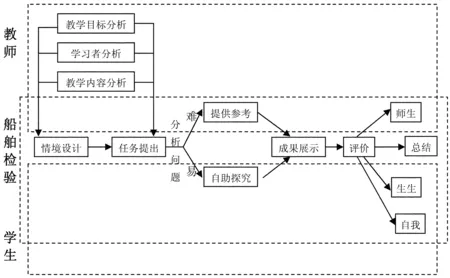

为了尽可能克服目前船舶检验课堂教学改革中出现的问题,根据船舶专业课教学的特点和教师的教学经验,设计了以下的“情境-任务”教学模式[2]。此种教学模式从教师、学生两种角度出发,沿着船舶检验教学流程,分别设计了课堂教学中教师和学生的任务[3],过程考核的方式改革为师生、生生、自我三种。

图1 “情境-任务”教学模型

3 基于“情境-任务”模式的船舶检验有效教学设计案例

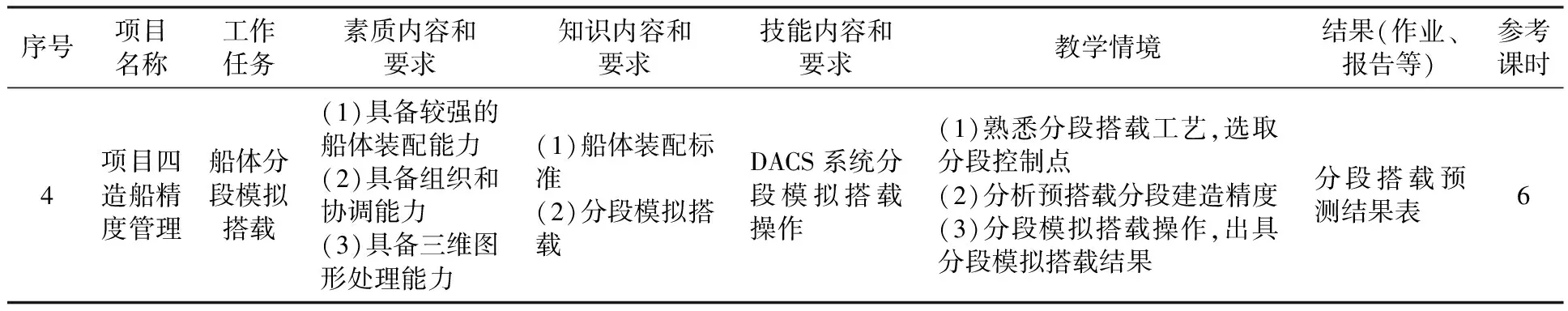

本实验的教材选择的是本课题组自行编制的船船行业规划教材《船舶检验》中的项目四“精度管理”。此课程内容项目四要求完成船体分段模拟搭载教学工作,课程教学项目四内容见表1,教学方式采用理实一体化教学。

表1 船舶检验课程标准部分内容

3.1 教学目标分析

在进行船体分段模拟搭载教学前,学生已通过《船体建造测量实训》课程学习了DACS船舶建造精度控制软件的操作,在本项目的教学过程中,注重造船精度控制能力的培养:

知识目标:了解船体分段搭载工艺,掌握船厂目前最新的模拟搭载方法。

能力目标:具备判断船体分段能否搭载成功及制定分段修整方案的能力。

3.2 教学内容分析

考虑到本专业学生的学习情境应与船厂的工作环境相符,因此将船体分段搭载与三维模型的情境建立到教学内容中,本项目的教学内容的主要知识点主要有:

(1)船体分段搭载工艺及技术标准;

(2)船体分段控制点选择与现场坐标采集方法;

(3)船体分段三维模型设计点坐标标注方法;

(4)船体实造分段三维模型生成及分段精度分析方法;

(5)船体分段模拟搭载方法。

其中,难点在于学生对船体分段模拟搭载能否成功的判断方法的掌握。

3.3 教学策略的设计

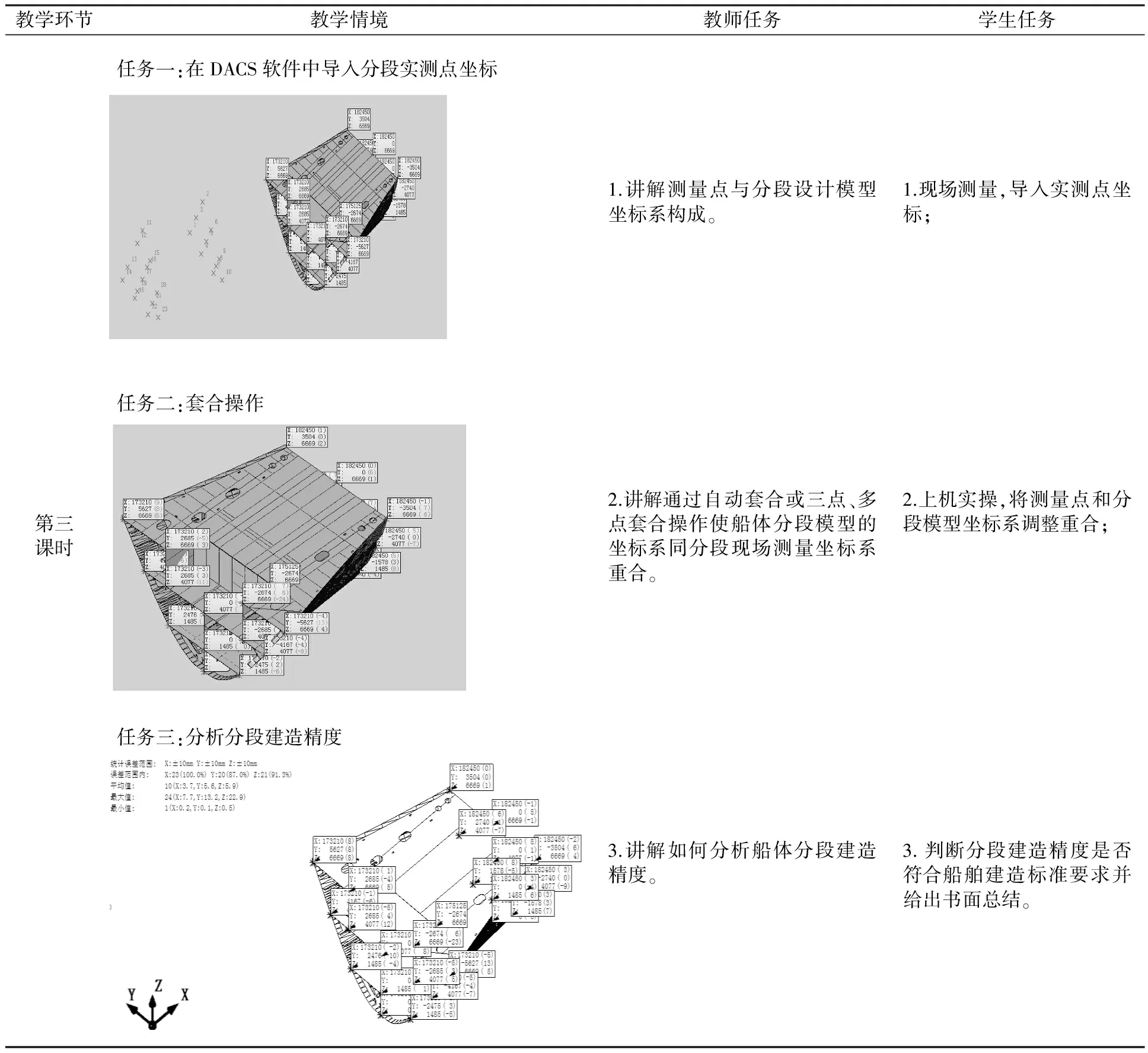

船体分段船台搭载精度控制工作是船厂船舶建造工作中一项关键性工作,用传统教学手段很难使学生理解船台搭载精度控制工作。因此,可以通过典型情境,结合仿真手段模拟船体分段各种搭载方式和过程,对学生掌握船体分段搭载精度控制技能起到很大的帮助作用。以项目四第三课时为例,具体的设计安排如表2:模拟船厂的精控部门布置任务,贴合实际生产过程,以激起学生的学习动机。在本课的学习中,软件作为一种工具架起了学生与船厂之间的桥梁。通过软件的模拟建模,学习难度依次递增;三阶段的任务适合不同层次、不同需求的学生。

任务一:采用自由组队的方式成立团队,每个团队不超过8人,以团队为单位选择一组数据,完成规定的测量点坐标建立任务; 进行三种评价(师生、生生、自我)并打分。

任务二:按照上一任务的组队方式,开启第二个任务,选择任务时根据上次评价的结果进行团队人员调整,即上次任务得分较高选择较难的任务;进行三种评价(师生、生生、自我)并打分。

任务三:运用上面所学到的软件建模技巧,进行自主分析,判断船体分段建造精度是否符合要求并给出书面报告。 这部分主要考察学生的自主创新能力,教师给出创新分计入总评。

任务一是团队初步合作尝试,以考察团队的配合、沟通能力为主。任务二在任务一的基础上加深难度,能力稍强的同学选择难度较大的任务,反之亦然,满足不同层次的学生的学习需求。任务三是能力和创新度的结合考察,需发挥自主能动性,使学生养成及时总结的好习惯,与船厂等相关企业的职业能力要求相符。

表2 “情境-任务”教学设计表

4 基于“情境-任务”的船舶检验有效教学的实验研究

4.1 研究对象

以南通航运职业技术学院船舶技术专业二年级开设船舶检验课程的四个班级为研究对象,由本课题组同一老师授课,1班和2班进行合班,为实验班,进行“情境-任务”教学模式;3班和4班进行合班,为对照班,采用普通教学模式。

实验前,通过调查问卷对两个班的学情基础做了比较,结果如下:

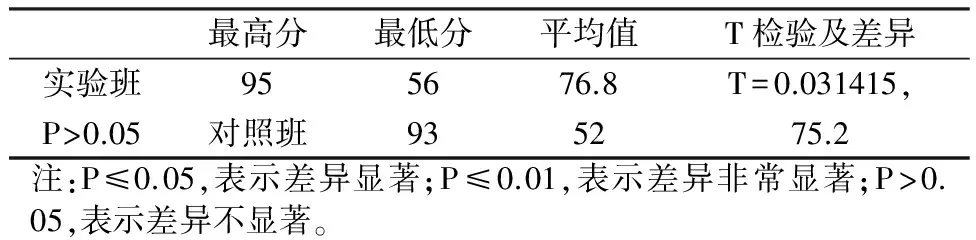

本统计采用 a=0.05 的显著性水平。如表3,可以认为两个班差异不显著,可以进行后续的实验研究。

表3 实验班与对照班学情比较表

4.2 实施过程中变量的界定

自变量:以“情境-任务”为主要教学模式的船舶检验课堂教学。在实验班采用“情境-任务”的教学模式;在对照班采用传统教学模式。

因变量:因变量为学习速度,学习结果和学习体验。学习速度从学习完成任务的时间来做为评价的标准,学习结果通过总结性测验来取得,学习体验通过问卷调查来分析[4]。

4.3 实施效果分析

通过期末测评对两个班学生船舶检验课程的学习效果进行检验,计算结果并进行基于独立样本的T检验。结果如表4。

表4 实验班和对照班测评成绩比较

从表3和表4的对比可以看出:实验前两个班学生在学情方面不存在显著性差异;进行了教学模式的改革后,两个班在船舶检验课程的学习结果上出现了显著性差异。这表明:通过基于“情境-任务”模式的教学,实验班的学生在船舶检验课程的平均成绩比对照班有了显著提高。

5 结 语

在高职类船舶检验课程的实践中,“情境-任务”有效教学模式下教师打破了常规教学模式,侧重于学生的探究式、体验式、互动式的学习。这种主动式的学习,更能提高学生的专业课学习兴趣,锻炼创新思维,有利于不同层次学生的提高。因此,基于“情境-任务”有效教学模式更适合生源复杂型的高职类院校专业课教学。

1汤晓武. “情境-任务”模式下初中信息技术课堂有效教学研究[D]. 东北师范大学, 2011.

2贾晓燕. 基于情境认知理论的高校多媒体课件交互设计研究[D].南京师范大学教育技术学,2008.

3冯卫国. 情境教学操作全手册[M]. 南京:江苏教育出版社.2010.

4马林叶. 交际教学法与我国的英语教学[J]. 山西教学学报, 2003(4).