精准扶贫政策实施情况的调研与思考

2018-04-17马佳文

关键词 精准扶贫 农村 脱贫攻坚

作者简介:马佳文,华东师范大学政治学系政治学与行政学2015级本科生。

中图分类号:D601 文献标识码:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.03.291

在党的十九大中强调了要坚决打赢脱贫攻坚战,坚持精准扶贫、精准脱贫,这也是我国实现第一个一百年奋斗目标最艰巨的任务。精准扶贫思想的提出具有重大社会意义,体现了社会主义的本质要求,有利于促进全面小康社会建设。笔者针对豫皖赣三省部分贫困农村的扶贫工作展开了调查,采用了田野调查法、问卷调查法和深度访谈法相结合的方式 ,走访调查了10个贫困村,总结了一些经验与不足,以期对我国的扶贫工作提供有益的参考。

一、精准扶贫政策实施情况及主要扶贫成效

在党中央和国务院的高度重视和正确领导下,我国贫困人口大幅度减少,贫困发生率大幅度下降,走出了具有中国特色的扶贫开发之路,取得了举世瞩目的成绩。

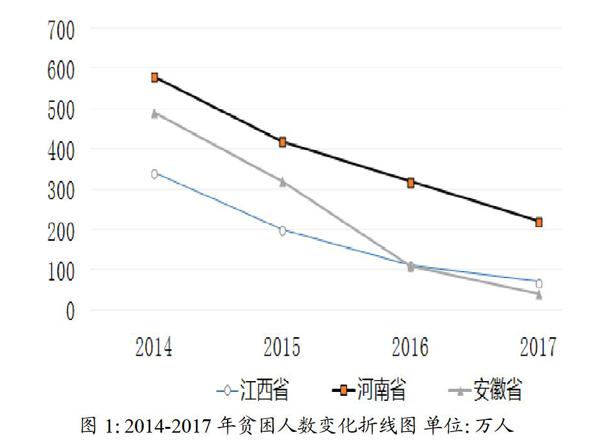

图1:2014-2017年贫困人数变化折线图 单位:万人

据江西省扶贫办数据显示,江西省2016年完成76万人脱贫,全省贫困人口下降到113万,贫困发生率降至3.3%,比2015年底下降2.4个百分点,减贫年度目标超额完成。 安徽和河南脱贫攻坚战也取得了决定性进展,例如安徽贫困人口从679.1万人减少到120.2万人,贫困发生率从12.6%下降到2.2%。 河南2012年以来累计实现56.2万贫困人口稳定脱贫,贫困人口由84.3万人减少到目前的28.1万人。

从这些数据和下图的贫困人数变化图中也可以看出我国的脱贫工作取得了巨大的成果。

在走访的10个贫困村中,脱贫攻坚工作也取得了巨大的成果,笔者在具体调查过程中,总结了这些农村脱贫工作的成就与经验。

(一)发展整村推进扶贫开发项目

整村推进扶贫开发项目可以很好地带动贫困村的经济发展。这些地区对于贫困户居住地会进行扶贫资源的有效整合,将地方特色、产业和村民居住环境进行合理有效的规划,在资金投入方面会积极利用金融行业扶贫项目以及小额信贷工作为整村推进项目引进资金。

例如在江西省三个贫困村中就安排了新农村省级建设点10个、村庄环境整治项目7个。通过开展整村推进项目来不断完善村民的基础设施、生活环境,修建村级水泥路与柏油路来解决交通不便问题。

(二)坚持因地制宜,大力发展特色产业

这些贫困农村均把产业扶贫作为治本之策,因地制宜发展特色林果、畜牧养殖等传统产业,强力发展乡村旅游、光伏、电商等新兴扶贫产业。

例如河南省南阳市淅川县立足南水北调渠首生态优势,发展金银花、软籽石榴、竹柳等产业,建成竹博园、泓森植物园等10多个精品示范园,生态产业总面积28万亩,20万农民端上“绿饭碗”、吃上“生态饭”。

(三)积极实施旅游扶贫

这些贫困地区中大多都留有丰富的红色革命遗址,在走访这些农村的过程中,发现不少贫困农村都积极进行乡村旅游扶贫规划,形成了不同的旅游扶贫模式。河南南阳市探索形成了“景区带村”、“能人带户”、“旅游+交通+扶贫”等乡村旅游扶贫模式。安徽省六安市凭借自身旅游资源优势,大力发展旅游业,建设了一批具有六安特色的红色教育基地。

二、精准扶贫政策实施过程中的问题

(一)教育扶贫仍以经济资助为主,方式较为单一

目前教育扶贫仍是以经济资助为主,大多数都是减免学费和增加补贴,减轻贫困家庭子女的读书费用,扶贫模式较为单一。代蕊华指出,教育精准扶贫是我国扶贫开发总体战略的重要组成部分,是阻断贫困代际传递的关键举措。

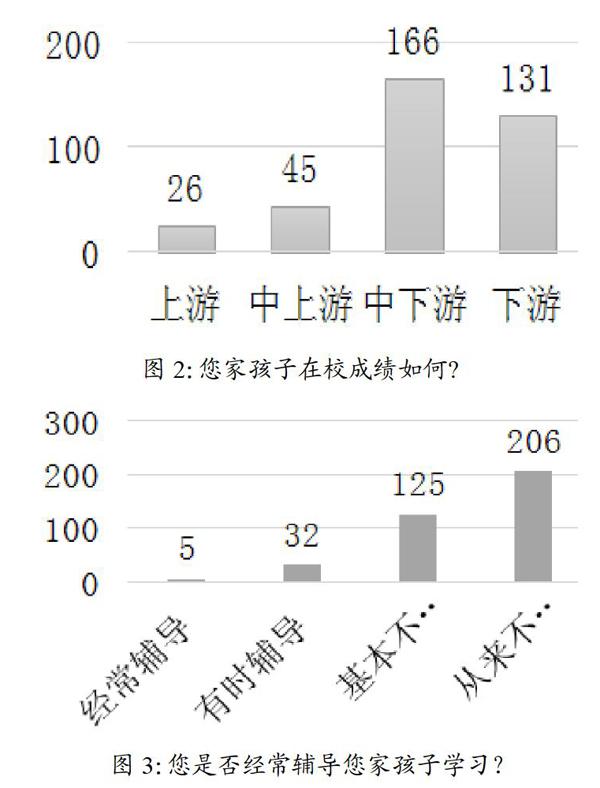

贫困农村大多具有闭塞、教育落后等特点,流出人口较多,会导致留守的人群大多以老人和儿童为主。问卷调查显示(见图2、图3),有35.6%的贫困户子女成绩在下游,而56.0%的贫困户则表示从来不会辅导子女学习。大多数贫困家庭父母或者祖辈的文化程度都不高,忽视子女的教育,这样也很难去阻断贫困的代际传递。

在精准扶贫政策实施过程中,教育扶贫仍是以政府经济资助为主,但是贫困问题日益呈现出多元化和动态化的发展趋势,这也就意味着教育扶贫过程中需要多元主体参与。社会力量具有较强的灵活性,能够补齐政府教育扶贫的“短板”,有效促进教育资源整合,丰富创新教育扶贫模式,提高扶贫效率。

(二)存在贫困代际传递陷阱,贫困易代际传递

大多数贫困户的祖辈和晚辈都是贫困户,由于父母的長期贫困,限制了对其子女的人力资本投入,使子女缺乏发展的资源和机会。这样就导致贫困家庭子女被迫继承了父母的贫困和一切导致贫困的不利因素。这种贫困代际传递具有一定的隐蔽性,大多数人无奈地重复着父辈的贫困境遇却不知如何改变。

贫困代际传递会使得贫困家庭生活状况恶劣,影响年轻一代的健康成长。而且还会造成一种贫困心理的产生,影响个人的发展。如今扶贫的重点难点都在贫困农村,虽然农村贫困率有大幅度下降,但是近年来一些农村的返贫率高,脱贫难度越来越大,扶贫进入攻坚克难阶段。在这种状况下,如果贫困代际传递问题不能很好解决,也会成为全面建成小康社会的障碍。

(三)贫困群众内生动力激发不足,缺乏对未来发展的规划

十九大以来,贫困地区造血功能进一步强化,干群脱贫积极性进一步提升,但是还是有一部分贫困群众的内生动力不足。

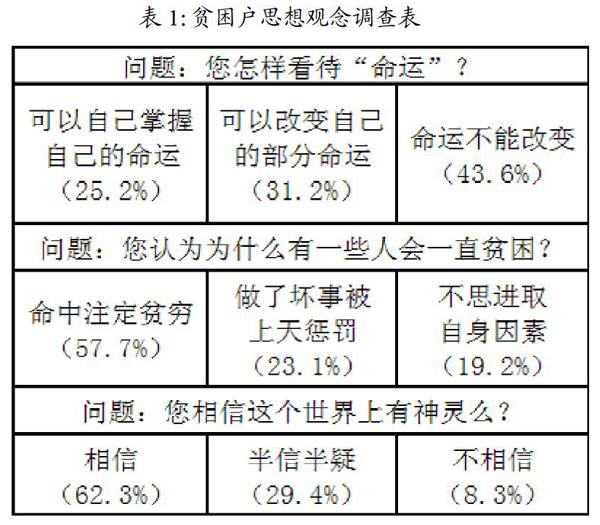

目前部分贫困户存在“等、靠、要”思想,也有一部分贫困户赖着不脱贫。还有一些人不思进取、自我驱动和发展能力不足,对脱贫退出思想情绪较大,这些都为扶贫工作带来了困难。这些农村大多地处封闭山区,交通不发达,信息相对闭塞,部分群众中存在的传统观念也是阻碍其脱贫致富的重要障碍。在问卷调查中发现(见表1),有43.6%的贫困户认为命运不能改变,有57.7%的贫困户认为一些人一直贫困是因为命中注定。在访谈中,有一位老年农民认为自己家庭贫困就是命不好,这是不能改变的。有的农民把家庭的贫困归因于命运,认为这是上天的安排,自己很难改变。这种天命观念不仅会使得贫困户消极看待现状,认为现状是不可改变的,而且还会成为一些不思进取人的借口。贫困家庭大多缺乏教育和技能培训,文化素质低下,大多数贫困群众都缺乏对未来发展的整体规划。这些都会一定程度上阻碍贫困户尽早脱贫,也会给政府的扶贫工作带来一定的困难。

(四)“非贫困村”易被忽视,造成新的不平衡问题

有些地区对非贫困村帮扶认识不足,会导致非贫困村贫困户的脱贫工作被“边缘化”。非贫困村中还存在扶贫队伍力量薄弱,缺乏针对性的帮扶措施,扶贫资源对非贫困村的支持有限等现象。这些都会使得非贫困村的贫困人口被忽视,不仅削弱了整体脱贫的实际效果,也会打击这些贫困户的脱贫积极性。

例如安徽蚌埠市有一些重点帮扶村并不在现行贫困村之列,但是仍然存在贫困群众自身发展能力弱,仅靠自身力量难以短期脱贫致富等问题。

为此,安徽蚌埠市则在2018年发布政策,不让“非贫困村”成为扶贫“死角”,选定100个薄弱村作为重点帮扶村,推进扶贫工作更好地进行。因此在脱贫攻坚中也要注意一些薄弱村,以防造成新的不平衡问题。

三、优化精准扶贫工作的对策建议

在党的十九大上,习总书记再次把扶贫提高到新的战略高度,并对扶贫攻坚提出了新思想、新目标和新征程。在新时代背景下,如何在精准扶贫和弱有所扶的方针政策下更有效推进脱贫攻坚工作意义重大。

(一)扎实推进教育脱贫,着力阻断贫困代际传递

贫困的代际传递是阻碍贫困户脱贫的重要因素,教育扶贫作为除根性扶贫,不仅可以提升贫困地区和贫困家庭的自我发展能力,还能斩断贫困的代际传递。而目前的教育扶贫大多以直接的经济资助为主,存在教育扶贫覆盖不到位等问题。

在教育扶贫中,不仅要继续普及义务教育,追求教育质量公平,实现教育机会均等,而且还要推进职业教育,将就业与脱贫结合起来,使教育模式多样化。要充分认识教育在解决贫困问题上的重要作用,要将“扶贫”与“扶智”相结合,下大力气加快发展各级各类教育。

在如今的大数据时代,基于大量数据信息的基础上,也可以更加因地制宜地选择具体教育类型,根据不同贫困群体的各自特点提供相关的课程,进一步推动教育扶贫。

(二)弘扬艰苦奋斗精神,培育扶贫内生动力

致贫因素多种多样,首先还要从思想上脱贫,只有贫困对象有强烈的致富愿望,扶贫才能取得良好的效果。一些贫困农村中会有一些贫困户受到传统观念影响较大,认为自身贫困不可改变。因此在扶贫过程中,不仅需要从物质角度给予贫困户帮助,更要弘扬一种精神,改变贫困户的思想,这样才能更好地解决问题。

加强思想教育,弘扬艰苦奋斗精神要从各级领导干部做起,要加强贫困村党员队伍思想建设,充分发挥党员在扶贫攻坚中的带头作用。思想宣传方面也需要加强,宣传一些红色文化和红色精神,鼓励贫困群众自主脱贫,坚持扶贫与“扶志、扶智、扶勤、扶德”并举,激发贫困群众的内生动力。要引导贫困地区群众坚信扶贫攻坚战必胜,从思想上淡化贫困意识,克服自卑心理,帮助他们树立战胜困难、摆脱困境的信心,形成艰苦奋斗的良好氛围。还可以科学规划发展红色旅游,将革命遗址保护利用与美丽乡村建设结合起来,同时也增强贫困村民的信心,培养其自立自强的精神。

(三)加强对“非贫困村”的帮扶力度,统筹推进脱贫工作

我国脱贫攻坚已经进入深水区,扶贫主力大多集中在对贫困村的帮扶上,这就很容易忽视非贫困村中的贫困问题,造成新的不平衡,对此可以从以下几方面进行改善:

第一,提高认识,树立扶贫“一盘棋”意识。在脱贫攻坚这场涉及面广的工作中,不能只盯着贫困县、村,而要提高一种整体意识,整体推进,关注非贫困地区的贫困户群体。

第二,完善政策,营造公平帮扶环境。要针对非贫困村的贫困户制定相应的特殊政策,完善帮扶措施,做到工作细化,确保这些贫困户可以得到应有的扶持,营造公平帮扶的环境。

第三,统筹推进,加强非贫困村帮扶力度。在对非贫困村的帮扶中,可以确认非贫困村贫困户帮扶责任人的担子,充分调动其帮扶积极性,努力提高帮扶效果。

四、结语

我国的脱贫攻坚战目前进行到最重要也是最关键的时刻,是全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标最艰巨的任务。在新时代下如何做好助推贫困群众脱贫奔小康是重要的问题。通过精准扶贫和弱有所扶政策的指导,弘扬艰苦奋斗精神,将有力推动国家扶贫工作的开展,为新时期的脱贫工作产生巨大的推动力。

注释:

2016年江西省76万人脱贫 贫困人口总数下降到113万_地方数据_中国政府网.http://www.gov.cn/shuju/2017-03/28/content_5181378.htm.

(脱贫攻坚)安徽:2018年计划脱贫至少70万人_网易新闻.http://news.163.com/18/0123/17/D8RPI03G00018AOQ.html.

出席党的十九大的河南团代表畅谈脱贫攻坚--十九大专题报道-人民网.http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1023/c414305-29603839.html.

代蕊华、于璇.教育精准扶贫:困境与治理路径.教育发展研究.2017,37(7).9-15+30.

参考文献:

[1]王思铁.浅谈精准扶贫.四川扶贫外资网.2014-03-27.

[2]汪三貴、郭子豪. 论中国的精准扶贫.贵州社会科学.2015 (5).

[3]唐任伍.习近平精准扶贫思想阐释.人民论坛.2015(30).

[4]刘解龙、陈湘海.精准扶贫的几个基本问题分析.长沙理工大学学报:社会科学版.2015(6).

[5]郭晓娜.教育阻隔代际贫困传递的价值和机制研究——基于可行能力理论的分析框架.西南民族大学学报(人文社科版).2017,38(3).