基于ENVI-met的道路绿带规划设计对PM2.5消减作用的模拟研究

2018-04-17郭晓华戴菲殷利华

郭晓华 戴菲* 殷利华

近年来,空气污染尤其是颗粒物污染引发的“雾霾天气”受到了人们的广泛关注。其中,细颗粒物(particulate matter,粒径<2.5μm,简称PM2.5),是现今空气污染的罪魁祸首。据联合国环境规划署(UNEP)报道,空气污染已导致全球每年超过100万例的过早死亡以及100万例的胎死腹中[1]。研究表明,绿色基础设施是消减城市颗粒物的有效方法之一[2-3]。街区尺度绿化覆盖率与颗粒物浓度呈显著负相关,绿化覆盖率每提高10%,可分别降低PM10、PM2.5浓度13.83%、7.58%[4]。然而,植物在道路空间中对颗粒物消减作用的研究结果一直存在争议[5]。既往研究总结表明,植物在街道峡谷空间中,高大的树木起到负作用,而低矮的绿篱则可起到一定的消减作用;在开放式的道路空间中,植被对颗粒物消减则呈现积极的作用[6]。具体情况又随植物复杂的降污原理而变化,植被的特征如沉积速率、叶面积密度、高度、树冠、配置方式、叶片特性(多毛、蜡质)、季节变化等都与颗粒物消减作用相关[7]。

目前,关于道路绿化与颗粒物的消减作用,国内外研究多关注微观尺度层面,集中在绿化植物的类型及种类、植物配置形式、绿带宽度等对颗粒物的消减效果[8-11]。而对于规划设计层面——道路绿带断面布置形式则未有涉及。城市道路绿地是城市绿地系统重要的组成部分,它们以网状及线状形式将整个城市绿地连成一体,形成良好的城市生态系统。城市道路绿带的断面形式是道路绿地规划设计的核心内容,它与城市上位规划紧密衔接,是城市道路绿地管控的重点,是城市道路绿地设计的前提。中国常见的道路绿地断面形式有一板两带、两板三带、三板四带、四板五带式[12]。在现今城市用地日趋紧张的背景下,如何在有限的城市道路绿地率前提下,通过对道路绿带断面合理的空间规划和前瞻性布局,使其生态效益最大化,具有重要的理论及实践意义。

目前,城市街区尺度微气候研究方法包括实测、风洞试验和数值模拟。现阶段研究成果以实测为主,但实测方法耗力耗时,且受地理气候条件限制,无法排除其他环境条件干扰,难以推出普适性结论。风洞试验,成本较高,推广困难。数值模拟方法,利用计算机模拟微气候,参数调整便捷,可控性强,逐渐受到学者们的普遍重视[13]。街区尺度常用的空气污染物扩散模型有:ENVI-met、FLUENT、MISKAM和OSPM[14]。其中,ENVI-met是微气候指标最完整、植被模块最为完善的模拟软件,最适用于风景园林小气候的模拟研究。

目前,中国运用ENVI-met研究风景园林小气候成果处于起步阶段,由CNKI进行主题为“ENVI-met”并“绿地”“绿化”“风景园林”“规划设计”交叉检索,共出现文献28篇,研究成果主要集中在小气候指标如温度、湿度、风环境、热舒适性方面[15-17],而对于污染物扩散,仅张伟在居住区绿地布局对微气候影响中探讨了PM10浓度[18]。由Web of Science 检索“ENVI-met”and“particulate matter,air pollution,PM”可知,国外运用ENVI-met模拟道路绿化及颗粒物消减作用方面积累了一定的研究成果,主要应用在研究街道峡谷空间不同高宽比、植物配置等对颗粒物的扩散及沉积作用影响。例如Wania 模拟不同高宽比及不同植物配置下,街道通风及颗粒物扩散的影响,结果表明,高宽比值越大,植物密度越大,在街道峡谷中风速越小,越不利于颗粒物扩散[1]。Vos 对比19种植物配置形式对污染物浓度的作用,结果表明街道中的乔木不利于污染物扩散[5]。香港城市大学Morakinyo 结合“扩散——沉降方法”模拟植物屏障对颗粒物消减作用,提出植物屏障与颗粒物源的适宜距离等指标[19-20]。Nikolova模拟了真实街道中颗粒物的扩散与沉降,认为在街道峡谷中,通风是影响颗粒物分布的主要因素[21-22]。此外,一些学者还对ENVI-met模型进行了验证,表明实地测量法、生物磁学监测方法与模型计算结果一致,进一步证实了ENVI-met运用于颗粒物扩散的有效性[23-25]。

笔者首次将ENVI-met运用于城市道路断面绿带规划设计模拟中,定量研究城市道路绿带断面规划布局对PM2.5消减的效果,为城市规划及风景园林设计决策者提供科学量化依据,研究内容具体反映在以下几个方面:1)不同道路绿化带类型,对PM2.5扩散的整体分布有何影响?2)不同道路绿化带类型,对PM2.5的消减作用如何?3)各类型道路绿化带断面形式,能够多大程度消减人行道PM2.5浓度?

1 研究方法

1.1 案例设计

1.1.1 研究地概况

武汉地处长江中下游,江汉平原东部,亚热带季风性湿润气候区。由2016年国家环保部门统计的338个地区及以上城市颗粒物年平均浓度可知[26],武汉排名12位,并与其后城市PM2.5污染差值不大,能代表国内典型大中城市的污染水平。武汉总面积8 494.41km2,2017年常住人口1 091.4万,具有典型大城市道路交通特征。

1.1.2 道路红线及绿地率

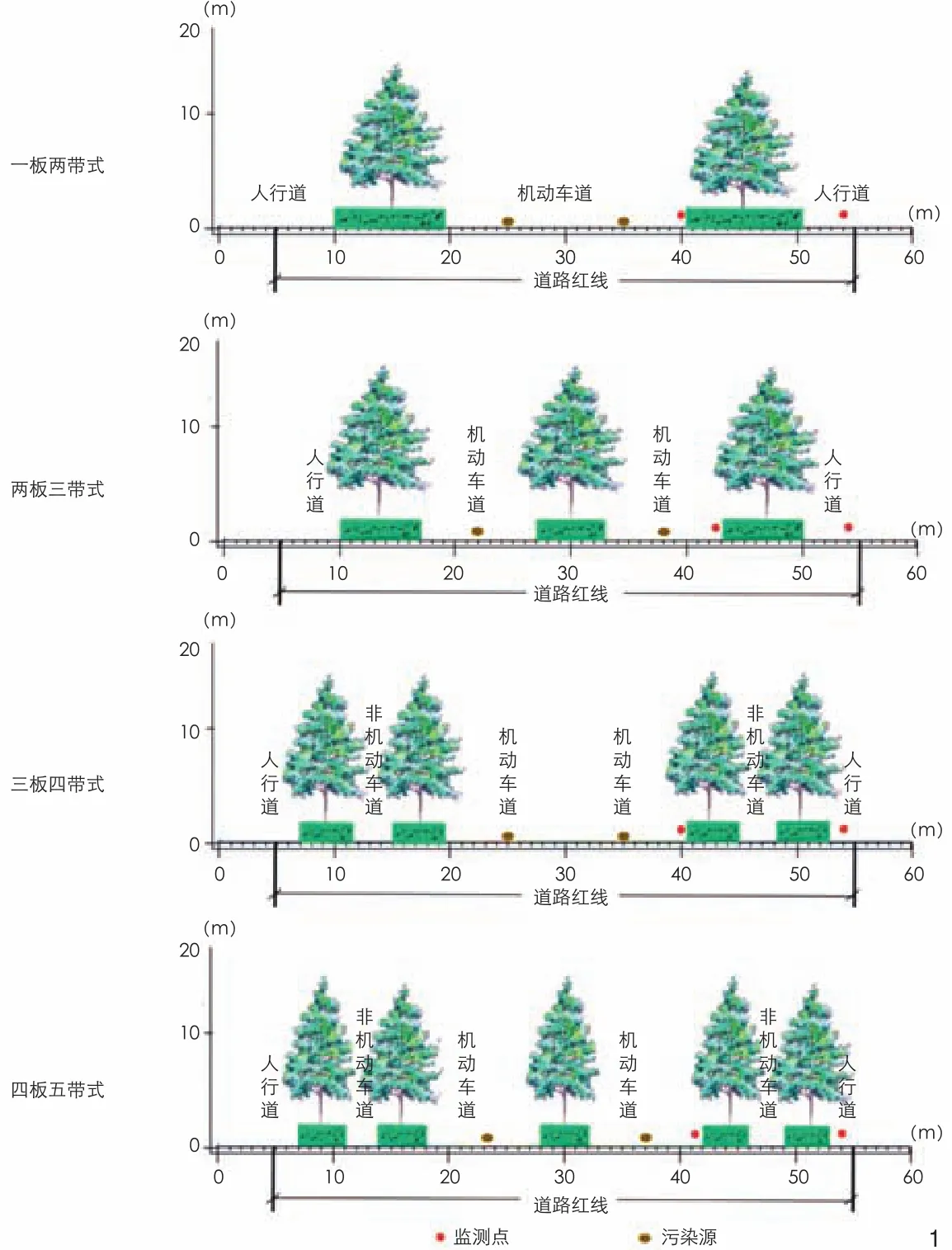

研究重点探讨道路绿带断面形式对PM2.5的消减作用,故设定同等道路宽度及绿地率。据《城市道路交通规划设计规范》中“城市道路各类道路的规划指标,大城市道路宽度主干道为45~55m,次干道40~50m”[27],故案例设计道路选用主次干道常见红线宽度50m;据《城市道路绿化规划与设计规范》,“园林景观路绿地率不得小于40%”[28],为保证道路绿地对颗粒物的消减效果,案例设计绿地率为40%。分别按道路绿带断面布置形式设置四组:一板两带式、两板三带式、三板四带式、四板五带式设置,对比无绿化带道路(CK),具体参数如图所示(图1)。

1.2 网格设置及参数设置

网 格 数 设 置 60×80×30, 空 间 精 度1m×1m×2m,z轴采用equidistant,即最下方5个格Z=0.2×2=0.4m,以提高人体高度空间的计算精度。添加嵌套网格5个。因颗粒物模拟是稳态计算,故模型运算时间设计为6h,前5h是预热阶段,最后1h计算值为结果讨论时间。

模型选取2017年8月份典型夏季日,天气参数(初始温度、相对湿度)参考该月份平均天气,风速设置1m/s(静风条件),风向为垂直于道路风向及倾斜风向。污染源参数,据武汉市交通局信息,选取武汉市主干道交通流量,计算得出PM2.5排放速率为12.7μg/s/m,考虑到道路宽度及双向车道,设置为两条污染源,排放高度0.3m,排放速率为6.35μg/s/m[19]。

表1 ENVI-met主要参数设置Tab.1 ENVI-met main parameter setting

研究重点是探讨道路绿化断面形式对PM2.5消减影响,故统一道路绿带内植物配置类型。根据既往研究,对颗粒物消减作用最佳的配置模式是乔+灌+草[8],灌木0~2m高度对颗粒物的净化效果起到关键性作用[11]。Abhijith在综述中也总结推荐2m为绿带的最优高度[6]。故设计灌木高度2m;从ENVI-met 3D 数据库中,选用武汉市市树水杉,树高15m,冠幅7m,设计株行距8m。对数据库中数据参数根据武汉实际情况,查阅相关资料进行修正或添加[29],具体参数见表(表1)。

1.3 消减程度及消减率指标

1.3.1 PM2.5浓度差值图

运用“LEONARDO”模块将模拟计算结果图像化,得出道路三维空间内PM2.5浓度的平面及剖面分布图。将各道路绿带断面形式与CK道路的PM2.5浓度值分布图叠加比较计算,可得出各道路绿带断面形式作用于PM2.5浓度改变的差值图,用以探讨绿带断面形式对PM2.5浓度的消减程度。平面图选取Z=1.5m人行呼吸高度值;剖面图选取倾斜风向Y=60m,垂直风向Y=40m,以代表各风向下扩散较稳定的区域。

1.3.2 消减率

已有研究表明,受道路污染影响最为严重的空间是交通主干道及其两侧50m以内、1.7m以下的低空范围的空气[30],而此范围正是人行空间。故本研究重点关注不同道路绿带条件下,人行道1.5m高度的颗粒物变化。在横断面机动车道边缘(0m)及人行道分别设置监测点,纵向间隔10m,每条道路共计12个,计算消减率平均值。计算参照《中华人民共和国环境保护标准》,消减百分率的公式为:P=(Cs-Cm)/Cs。Cs是道路边(0m)的PM2.5的浓度值,Cm是不同宽度绿带外人行道PM2.5的浓度值[10]。

2 结果与分析

2.1 道路绿带断面形式对PM2.5浓度总体分布的影响

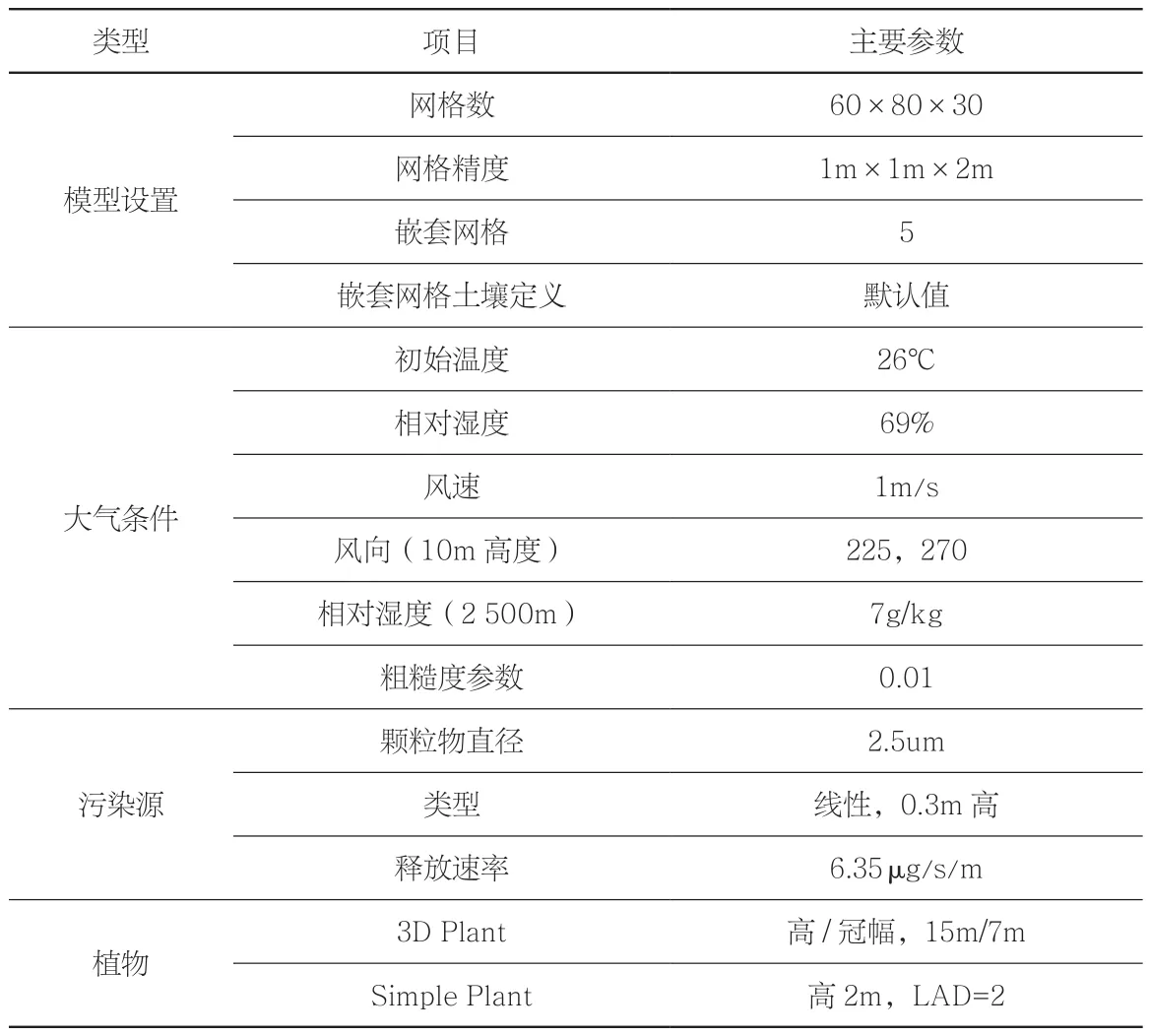

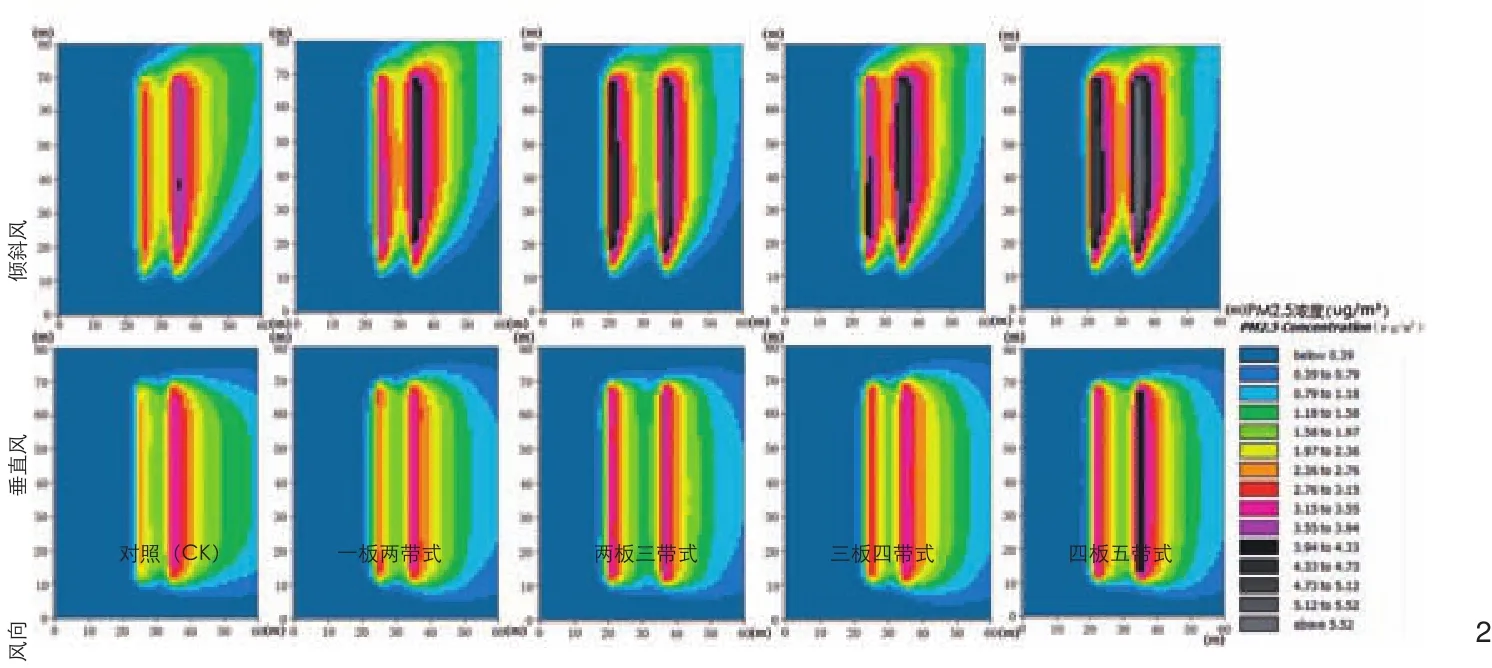

因研究结果讨论的重点在于探讨道路绿带断面形式对PM2.5的消减作用,故ENVI-met模型中省略背景浓度值差异,计算结果用相对浓度值表示[5],文中统一表述为PM2.5浓度(图2、3)。道路空间中PM2.5浓度的平面及剖面分布整体趋同。PM2.5浓度由蓝色至黑色图例区域逐步升高,道路空间中浓度最高区域主要出现在机动车道源头,都呈现随风向扇面扩散的趋势,垂直风较倾斜风更利于颗粒物的扩散,下风向颗粒物浓度普遍高于上风向,扩散高度在10m以内。

2 PM2.5浓度平面分布图Plane distribution of PM2.5 concentration

3 PM2.5浓度剖面分布图及1.5m高度相对浓度折线图Profile distribution of PM2.5 concentration and relative concentration polyline chart at 1.5m height

不同道路断面绿化类型对细颗粒物浓度的分布存在显著影响。从平面图上看(图2),对比CK无绿化道路,绿化后各形式道路PM2.5扩散区域有所收敛,机动车道污染物浓度明显增加,非机动车道及人行道颗粒物浓度略有下降;从剖面云图上及1.5m高度相对浓度折线图看(图3),CK道路浓度为1.44~2.22μg/m3(浅蓝色)区域扩散范围在x轴52m处左右,道路绿化后该浓度区域云图不同程度的缩短了1~4m,说明绿化带显著影响了颗粒物浓度的扩散;从1.5m高度相对浓度折线图上看,在x轴47m左右各绿化道路相对于无绿化道路(CK)PM2.5浓度值开始下降,说明绿化带能一定程度的消减人行道PM2.5浓度值。取道路红线边缘x轴55m为例,假设实际无绿化道路PM2.5浓度值为100μg/m3的话,倾斜风向下,一板两带式浓度为80μg/m3,两板三带式为74μg/m3,三板四带式为85μg/m3,四板五带式为76μg/m3;垂直风向下,一板两带式浓度为77μg/m3,两板三带式为73μg/m3,三板四带式为84μg/m3,四板五带式为79μg/m3。此外,在两板三带式及四板五带式道路空间中,上下风向机动车浓度趋于近似,而中央分车带区域呈现明显的浓度下降“低谷”,说明由于上下行车道间的中央分车绿带阻隔,影响了道路空间中PM2.5的浓度分布。

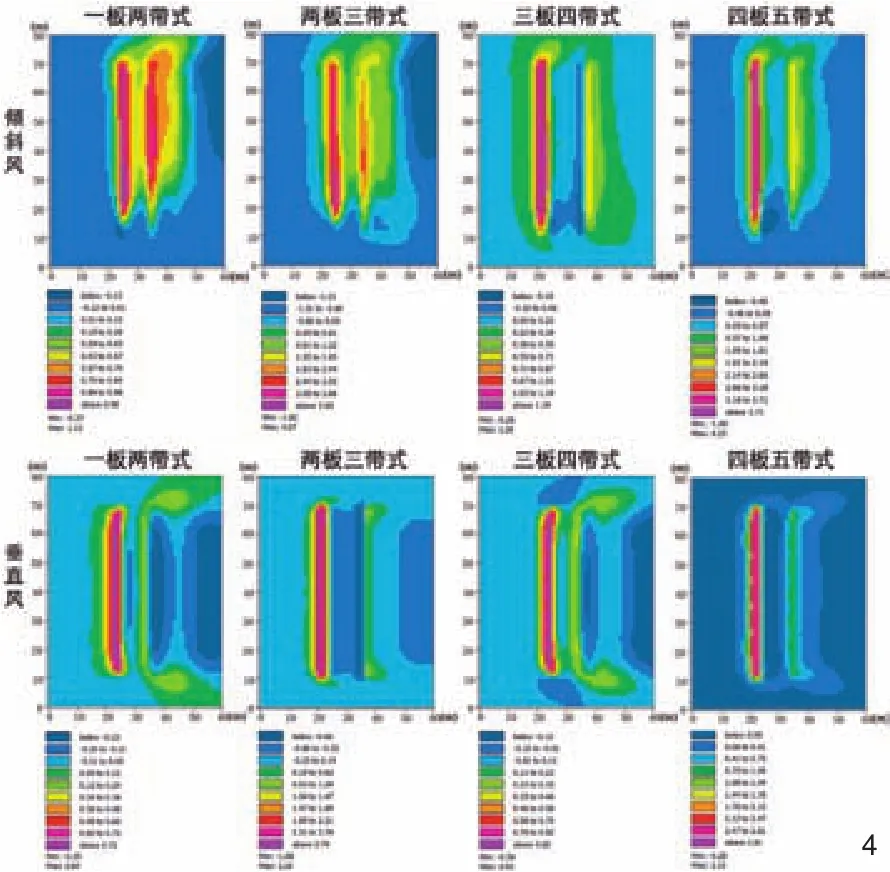

2.2 道路绿带断面形式对PM2.5消减程度

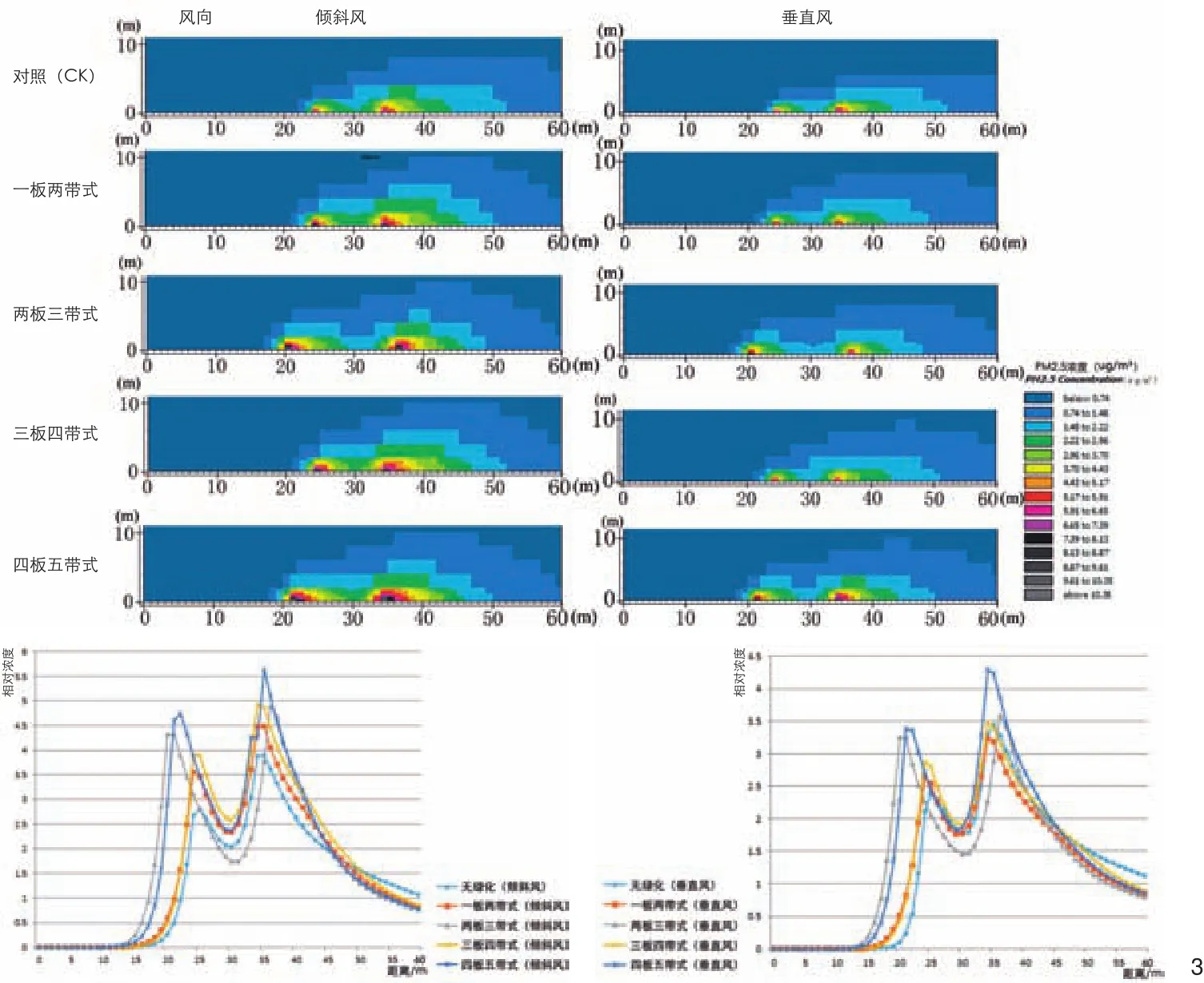

将各道路绿化断面类型的PM2.5浓度值与CK道路相比较,得出平面差值分布图(图4)。图例由蓝色至红色区域,差值由负值转为正值。正值区域(红色)说明道路绿化后PM2.5浓度增加,负值区域(蓝色)说明道路绿化后PM2.5浓度下降。由图4可知,由于绿化的作用,机动车道区域的颗粒物浓度都呈现不同程度的增加趋势,而非机动车道、人行道的颗粒物浓度则出现下降趋势。浓度增加最高的区域,普遍出现在上风向机动车道。其中,两板三带式浓度增加最明显,倾斜风向下达到4.27 μg/m3、垂直风向下达到3.16μg/m3;其次为四板五带式,倾斜风向下达到4.23μg/m3、垂直风向下达到3.15μg/m3。浓度下降最大的区域,出现在两侧非机动车道及人行道区域,两板三带式浓度下降最明显,倾斜风向下道路减少1.82μg/m3,垂直风向下减少1.08μg/m3;其次为四板五带式,倾斜风向下减少1.00μg/m3,垂直风向下减少0.28μg/m3。此外,两板三带式及四板五带式绿化类型,上下行机动车道之间也出现明显的颗粒物浓度下降区域,再次反映了中央分车绿化带的消减作用。

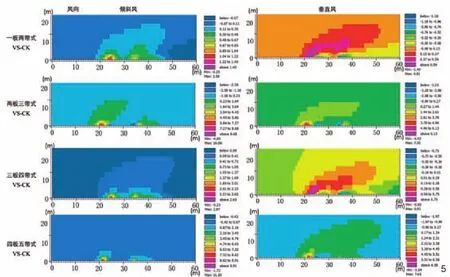

将各绿化类型道路的剖面与对照道路相比较,得出各剖面浓度差值(图5)。由图示可知,垂直空间内,各道路绿带断面形式下,机动车道浓度值增加,气流上升并朝下风向偏转扩散,形成一个明显的高浓度扩散区,影响高度在15m左右。而15m正是案例设计的乔木树高,反映树木对颗粒物的扩散形成一定的阻滞作用。浓度下降值的最大区域都出现在下风向人行道侧高浓度扩散区以下,形成一个“庇护区”,最低影响高度为2m(垂直风向下三板四带式差值图)。而2m为案例设计绿篱高度,可反映绿篱对PM2.5的扩散起到隔离作用。

从PM2.5的消减面积来看,四板五带式>两板三带式>一板两带式>三板四带式;从PM2.5的消减程度来看,两板三带式>四板五带式> 一板两带式>三板四带式。两板三带式消减程度最高,垂直风向下达到4.42μg/m3;三板四带式消减程度最差,倾斜风向下仅有0.23 μg/m3。

4 PM2.5浓度平面差值图PM2.5 concentration plane difference diagram

5 PM2.5浓度剖面差值图PM2.5 concentration profile difference diagram

2.3 道路绿带断面形式对人行道PM2.5消减率

为进一步得知各道路断面绿化对人行道的消减率,分别沿机动车道及人行道每间隔10m设置监测点,在1.5m高度取值,据人行道颗粒物消减率公式计算,各绿化板式平均颗粒物消减率倾斜风条件下:CK道路为54%、一板两带62%、两板三带72%、三板四带67%、四板五带72%;各绿化板式消减率分别提高了8%、18%、13%、18%。垂直风向下,CK道路为48%、一板两带54%、两板三带62%、三板四带53%、四板五带60%,各绿化板式分别提高了6%、14%、5%、12%。两板三带与四板五带式消减率较好,最佳效果为倾斜风条件下两板三带式,人行道消减率提高了18%。

3 结论与讨论

3.1 道路绿带断面类型对颗粒物分布有显著影响

道路绿化带能明显改变道路空间中PM2.5浓度的分布。不同程度的绿化能导致机动车道PM2.5浓度增加,非机动车道及人行道PM2.5浓度减少。

植物对颗粒物消减作用机理,主要分为扩散和滞尘2个方面。本研究表明,不同道路空间中污染物的分布都呈现随风向扇面扩散趋势,这与既往研究扩散作用占主导相一致。而不同的绿化带布局,影响了PM2.5浓度的分布,两侧分车绿带阻滞了PM2.5的扩散,由PM2.5剖面浓度差值图(图5)可以看出,PM2.5集聚在机动车道内,使得机动车道内浓度上升;PM2.5继续随气流上升并朝下风向偏转,再次形成一个浓度差值的扩散区。如此,在此扩散区域下的人行道空间,就因受到绿化带的阻滞而形成一个低浓度“庇护区”。而中央分车绿带,阻隔了上下行机动车道的扩散,使得两条机动车道浓度值近似;同时,由于中央分车绿带的滞尘作用,形成一个浓度“低谷”。由此可知,在道路空间内,植物的扩散作用对PM2.5的分布起到主导作用,滞尘作用次之。

3.2 道路绿化能明显消减人行道颗粒物浓度

研究重点关注了人行空间,通过模拟分析道路空间PM2.5的平面和垂直分布,发现道路绿化虽然增加了机动车道内的PM2.5浓度,但却能明显改善非机动车道、人行道内的PM2.5。而非机动车道及人行道则是暴露在空气中、受害最大的人群,是道路环境改善的主要受众群体。

由此可见,道路绿化是消减人行道PM2.5污染的重要举措。以往的道路绿化强调植物的美化和降温作用,对绿地消减颗粒物并未重视,甚至疑其消减功能[5]。但既往研究探讨街道空间,大都作为一个整体来讨论,得出植物影响颗粒物的扩散,产生不佳效果的结论[1]。笔者研究表明不同的道路绿带类型,均能不同程度的降低人行道PM2.5浓度,可以有效地改善人行空气环境。而且,植物的配置类型也与PM2.5浓度的增减紧密相关,PM2.5浓度的增减扩散高度与植物高度基本一致。因此,在道路绿带规划设计时,应在近人行空间高度上,保证安全视距的前提下,尽可能设置浓密的植物绿障,以阻滞机动车道的颗粒物扩散。枝叶浓密的乔木对机动车道PM2.5浓度扩散也起到了一定的阻滞和隔离作用,有利于人行道空间PM2.5浓度的消减。

3.3 两板三带式、四板五带式绿化消减效果最佳

通过对比分析,得出从PM2.5消减区域来讲,四板五带式>两板三带式>一板两带式>三板四带式;从PM2.5消减程度来看,两板三带式>四板五带式> 一板两带式>三板四带式;从消减提高率来看,两板三带式、四板五带式绿化类型对人行道空间的消减效果最佳。

在进行道路绿地规划设计时,应尽量选用两板三带式及四板五带式的布局。如若道路空间以人行为主,或道路红线外用地仍是其他休闲空间,则应以降低颗粒物浓度最大区域为主,选择四板五带式布局。如道路以车行为主且周边少有人活动空间,则绿地设计应以最大程度消减颗粒物为主,选用三板四带式布局效果最佳。

4 研究展望

本文作者运用模拟研究方法,通过变量控制,一定程度上排除了其他因素的影响,仅关注道路绿带对PM2.5的消减作用。但道路绿带除消减颗粒物浓度外,还承担了遮阴、降温、増湿、等多种重要功能。ENVI-met模拟计算小气候指标还包括温度、湿度、风环境等,后续研究将拓展小气候维度,综合考虑多种环境因子,并结合实测,从解决具体问题入手,使研究结果更精确。同时,本文作者中重点探讨了植物在横断面的布局形式,但植物在街道空间中的纵向布局也是影响颗粒物浓度的重要因素,如何合理设计绿化带间隔和长度也是将来研究的方向,以期为道路绿化设计提供更为详尽的指导和依据。

注释:

文中图、表均由作者绘制。