本事、事件属性与符号表征方式

——对叙事类型分类标准的思考

2018-04-16李宇峰

李宇峰

(武汉大学新闻与传播学院,湖北武汉 430071)

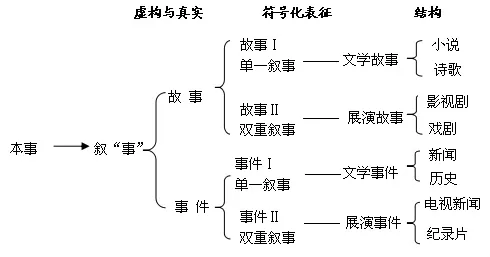

叙事的根本目的是要建构意义,并寻求受叙者的认同。而不同类型的叙事文本所叙述之“事”(可称之为叙“事”)具有不同的特征。如何来区分这些“事”的不同,一直以来都是个难题。传统的对叙事文本中“事”的划分方法延续了现实主义的美学标准,即按照“事”的真实性与否将叙“事”划分为了故事和事件。但是,这样的两分法无法区分出影视剧和小说等具有虚构性质的叙“事”之间的区别,也无法区分出影视纪录作品与新闻作品之间在“事”上存在的差别。本文尝试在采用内容标准将叙“事”划分为故事和事件的基础上,用叙事的符号化表征以及叙事结构差异作为进一步划分的标准,尝试对叙“事”进行区分。

1 本事:叙事的原材料

在叙事学研究当中,叙事的原材料可以分为两类:一是现实世界中的事:生活中确有其事;一是人们想象中的事:这类事情看起来似乎是人们臆造出来的,但同样也源于并取材于现实生活的。“本事”这一概念可用于指称叙事的原材料。“只有那些被故事‘叙述人’选中的、作为本文故事的素材对象和具体历史背景而与本文故事相映照、相联系的事件,才可以称之为故事本事。”“作为本文故事的素材对象和具体历史背景”这样的描述似乎还不够准确,比如说,小说改编的影视作品现象中,小说中的故事是不是本事?因此,“本事”是一个并未以任何媒介形式通过符号而表征出来的“事”。它的特征包括:

第一,无人述说性。“本事”是未进入任何叙事类型但即将被选择为叙“事”的原材料。本事是没有经过头脑加工的、纯粹客观的“事”。“现实世界是无人述说的,而叙述则是一种话语……必然会反映出一个陈述主体。”也就是说,现实世界本身是无人述说的,我们一旦述说,这事已经不是本事,而是我们想象中的事件。

第二,零意识形态性。正因为本事是无人述说的,所以它没有进入人们的叙事过程中,也就没有经过符号化表征。没有了话语的特征,也就不存在意识形态性,而且,它以一种纯粹的客观状态存在。

第三,非现实化。一般意义上的现实,通常是本事在经过我们头脑加工后形成的。一旦形成叙事,本事就被“现实化”了。“如果‘现实’是无人述说的,它更有理由‘永远不讲故事’。就是说,当我们涉及到叙事时,我知道它不是现实……在电视上解说一站环法自行车赛,就是把它放入远离它的另一个空间、一个他处。”

2 故事与事件

真实还是虚构的划分是以所叙之“事”与本事的接近程度为标准的,其中,故事等同于虚构性叙“事”,事件则应视为纪实性叙“事”。但是,在具体的叙事文本中,真实和虚构的区分就成为令人困惑的问题:很难区分出叙“事”到底与本事多大程度的接近可以算是真实。而这种尴尬的局面典型地反映在对纪录片的真实与虚构的争论上。我们可以从两个视角来进行阐释,即比较的视角和受众的视角。

(1)比较的视角:真实与虚构的互文性。本事一旦进入叙述环节就成为了叙“事”,这个时候,它就不可避免地带有主观性了。因而,从实质上来说,我们所区分的虚构性叙“事”与纪实性叙“事”具有强烈的相对性,只有在比较的情境下,虚构性和纪实性才具有意义。因此,我们判断一个文本中的“事”是真实的还是虚构的,往往需要一个标准,即真实与虚构互为参照标准。

(2)受众的视角。安德烈·戈德罗等人认为,任何一部影片同时都会参与纪录和虚构这两种体制,因此,与其在这个层面上讨论虚构与真实的问题,不如从观众的解读过程来讨论。他们提出了纪录性取向与虚构性取向两个概念:“纪录性取向鼓励观众将表现之物视为一个‘曾经的存在’……虚构性取向以某种方式,鼓励我们将处于摄影机前的亲影片之物这些‘曾经的存在’看作是‘现在的存在’。”在《火车到站》《婴儿的午餐》和《卢米埃尔工厂的大门》等这类纪录取向的作品中,“我作为观众在其中关注的,就是被电影机记录下来的火车乘客们、工人们、婴儿和他父母过去经历的再现。”相反,像《水浇园丁》这样的虚构性取向影片中,“观众特别关注的不再是对亲影片的世界中 (在摄影师和他的镜头前)所发生的‘闹剧’的记录性,而是这一‘闹剧’本身,它的有组织性获得了一种自主性。”

随着社会的发展,观众的纪录性取向与虚构性取向受到越来越多的因素的影响:第一,不同的播放语境可能塑造不同的取向。第二,受众的职业习惯。在观看历史剧的时候,历史学家往往将之与历史史实进行印证,从而很容易形成虚构性解读取向。但是一般文化层次的受众多数采取的是纪录性取向。第三,受众的个人价值观念。受众的年龄、个人经历和价值取向也会影响到在接受某类型叙“事”的时候所采取的态度。

3 符号学和结构视野中的故事和事件类型

本事是叙“事”的原材料,但并不是所有的本事都可以成为叙“事”的原材料。在讨论完叙事的两种类型之后,我们接下来分别讨论“事”以何种方式或手段被叙述出来以及它是怎样叙述的两个问题。

3.1 符号化表征

本事进入到叙事环节之后,叙述者要以一定的方式选择并组合符号形式来进行叙事的表达,也就是说,叙述者必须为叙事选择相应的符号化手段。“一个被叙述事件是一个真实事件(一个经历事件的时间)的符号化。一种叙事是一个事件结果的符号化表述”。而符号化表征的过程本身就是运用不同的代码来对叙“事”进行编码的过程。“代码是一个受规则制约的符号系统”。常用的社会代码包括外表、行为、言语、姿势、表情、声音等,可分为视觉代码和听觉代码两种。相应地,叙“事”可划分为单一符号叙“事”(包括小说、诗歌、报纸新闻、历史)和双重符号叙“事”。

第一,故事范畴的符号表征类型。在小说、影视剧、诗歌、戏剧等形式中,小说和诗歌是通过文字来叙事的,可归为单一符号叙事一类,我们称之为文学故事;而影视剧和戏剧则是通过视听双重符码进行叙事的,可归为双重符号叙事一类,称为展演故事。

第二,事件范畴的符号表征类型。事件范畴的叙事中,大约有报纸新闻、电视新闻、历史、影视纪录片几类。这些类别同样可以通过和故事范畴一样的划分标准分为文学事件 (包括报纸新闻和历史)和展演事件(包括电视新闻和影视纪录片)。

3.2 叙事结构

代码是一个受规则制约的符号系统,而符号表征是通过代码来进行编码的,因此,叙事所产生的意义就依赖于叙事的结构——符号编码的结构方式。结构的差异可分别用于对文学故事/事件、展演故事/事件两大类型下的叙事类型进行细分。梵·迪克认为,阅读特征决定了不同的话语文本的叙事结构:“读者的可支配时间和注意力在阅读报纸时的分配部分地造就了新闻话语的结构,表明了新闻报道具有其特定形式的原因。其他大多数印刷文本类型……都不采用这种结构,也不具有部分阅读的主要特征。”新闻叙事的目的在于阐释和构建现实世界,而事件是零散的,渐进的,“不像日常故事,新闻通常不按照时间顺序叙述事件发生的先后过程,它不以事件的开头为开始,也不以事件的结束为结尾。”基于这样的认识,梵·迪克勾画出了一个新闻文本所独有的图式结构。

从文学故事范畴来说,小说和诗歌在形式结构上具有明显的区别。而在展演故事中,影视剧和戏剧不仅在故事内容上可以相同,而且在表演上具有互通性,但是,两者在场景的结构因素(演员的在场与否、空间是否同一、是否可与受众直接交流等多个方面)方面加以区别。因此,在叙事类型的区分上,第一层次采用内容真实性标准区分出故事和事件,第二层次用符号表征方式区分故事和事件,第三层次采用结构差异为标准对各种类型的叙“事”进行区别(见图1)。

图1 叙事的类型划分

4 结语

所有的叙“事”均是对原材料“本事”的叙述。本事一旦进入叙事环节,叙述者所采取的叙事立场决定了叙“事”的性质,即纪实性或虚构性,随之所有的叙“事”必然要经过符号化表征并纳入一定的结构成为意义的载体,由此,叙事类型的划分就应当采取性质、符号和结构三种标准。因而,我们也就可以解释从性质、符号和结构三个层面来解释小说《三国演义》、历史文本《三国志》以及影视文本《三国演义》在叙“事”技巧、叙事方式以及类型上的差异。

[1]李显杰.电影叙事学:理论和实例[M].北京:中国电影出版社,2000:32.

[2]安德烈·戈德罗,弗朗索瓦·若斯特,著.什么是电影叙事学[M].刘云舟,译.北京:商务印书馆,2005:20-21.

[3]杨乃乔.图像与叙事——论诸种叙事与知识分子的小叙事者身份[J].文艺争鸣,2005(1):29-41.

[4]约翰·菲斯克,著.电视文化[M].祁阿红,张鲲,译.北京:商务印书馆,2005:8.

[5]托伊恩·A·梵·迪克,著.作为话语的新闻[M].曾庆香,译.北京:华夏出版社,2003:146.