《信天翁》四个汉译本风格比较

2018-04-15杨森

杨森

《信天翁》是法国象征派鼻祖波德莱尔创作的一首诗,最初发表于1859年4月10日的《法国评论》上,后收入诗集《恶之花》(1861年第2版),位居第2首,1868年第3版时,亦处同样的位置,足见其重要性。它的创作灵感来源于1841年诗人航海至毛里求斯岛时的海上所见、所闻、所感。波德莱尔以被水手抓来放在甲板上的信天翁来写诗人的痛苦,以此比喻诗人在世俗中备受嘲笑的处境,用喻新奇,是一篇非常成功的象征派诗歌力作。

汉译版的《恶之花》已有百年的历史,其中《信天翁》颇受中国译者的喜爱,其间出现了众多译本,并且被选入中学语文读本(语文版高中语文必修5)。本文选了目前流行的四个译本(戴望舒、郭宏安、文爱艺和陈敬容的译本),从翻译中词语的选择、意象的再现、形式韵律的取舍等三个方面进行比较研究,探索其风格异同,总结其得失之处,以期为更好地赏析这首诗提供帮助。

一、词语的选择

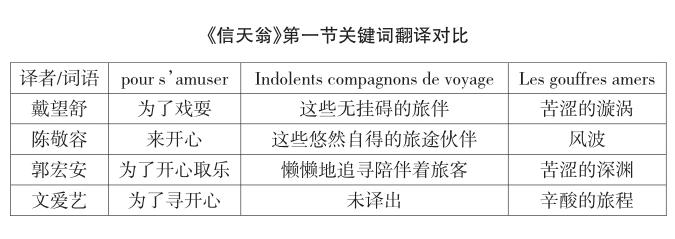

通过比较,我们发现对一些关键词的翻译,四位译者在选词上有很大差异,从而体现出不同的语言风格:戴望舒典雅,郭宏安平实,陈敬容灵动,文爱艺飘逸。以第一节为例,四人对关键词的翻译对比见上表。

我们可以发现,戴望舒倾向于选择典雅的书面语进行翻译,除了上表中列出的词语,译诗中还用到了“委顿”“拐躄”“笑傲弓弩手”“笑骂尽由人”等来自古汉语的词语。陈敬容的翻译语言呈现出多元杂合的特质,既有口语(如上面的“来开心”、第三节中出现的“多漂亮”“多丑多滑稽”等),又有现代书面语(如“悠然自得”“凄楚”)。另外还有古汉语影响的痕迹,如“风波”以及“垂天的巨翼”(化用庄子《逍遥游》中“翼若垂天之云”一句)。第四节中的“驱策风暴,睥睨猎人”对仗工整,亦颇具古风,而第三节中“嘴壳”又取自四川方言。郭宏安的翻译以现代汉语书面语为基础,偶尔化用古汉语中的诗词或成语,例如第三节的第二句“往日何其健美,而今丑陋可笑”以及第四节中“云中之君”(化用屈原的《九歌·云中君》)、“敢把弓手笑看”“长羽大翼”“步履艰难”等。文爱艺在用词上对郭宏安和戴望舒的借鉴颇多,例如第二节第二句、第三节后三句以及第四节的前两句都与郭译如出一辙,而“一旦堕入笑骂由人的尘世”又同戴译的“一旦堕落在尘世,笑骂盡由人”形貌相似。在这些借鉴之外,文爱艺在翻译时漏掉了个别词,如上表中的“indolents”,文译本中就没有体现,同时他又增加了一些原诗中没有的成分,如“伴随着浪花”,他将原诗第一节的后三句进行融合,翻译为“捉住信天翁,这伴随着浪花行进在/茫茫大海上的巨鸟,/尾随着航船漂过辛酸的旅程”,具有很强的浪漫主义色彩。

除了体现译者的语言风格之外,翻译中对词语的选择还折射出译者对原诗的理解。例如诗中“les gouffres amers”一词,gouffre在字典中的释义为“深坑”“漩涡”等。郭宏安翻译为“苦涩的深渊”,取其表示深邃之意,究其个中原因,可从郭宏安对这首诗的解读中找到些许线索:

《信天翁》从主题到风格,都纯然是一首浪漫主义的诗:巨大的鸟,异域的海洋,暗示出流亡的命运。鲜明的对比,贴切的比喻,直接展示出诗人的厄运;尤其是“诗人啊就好像这云中之君……”这样的明喻,明白无误地揭示出诗的主旨,当然,诗中将大海比作“苦涩的深渊”,读来令人悚惧,已经透出波德莱尔式的阴冷。[1]

由此可知,郭宏安在翻译中受到了他所理解的“波德莱尔式的阴冷”的影响。而戴望舒翻译为“苦涩的漩涡”,“漩涡”一词略显生硬,但也传达出船无时无刻不挣扎于漩涡中不可自拔之态,只是似乎同表示滑行的“glissant”相抵牾。陈敬容的“风波”化自古汉语,也取“漩涡”之意,偏重于描写大海上波浪的形态而非其深度。陈敬容这里忽略了“苦涩”,“这些悠然自得的旅途伙伴,/一向随海船风波上飞行”突出了信天翁被捕捉之前怡然的状态,与之后“别扭而衰弱”的状态形成了对比,更加突出了信天翁被捕后的窘境。

二、意象的再现

意象是诗歌的灵魂。波德莱尔深受视觉艺术的影响,因而诗歌具有很强的绘画性。《信天翁》的每一小节都包含了一个意象,连缀起来仿佛一幅连环画。我们且看各位译者在翻译中如何实现原诗意象再现的:

第一小节描写了信天翁被捕之前自由地追随海船行进的场景。戴望舒和陈敬容的译本完美地再现了这一场景,区别在于戴译本基本遵循原诗的语序和节奏,只是作了较小的调整,即将“indolents compagnons de voyage”移到前半句,将“le navire”移到第三行,第四行处重复了“跟随”(“跟着”),衔接自然,意象清晰可感。陈敬容将“indolents compagnons de voyage”独立出来作为第三行,将“suivent”移到第四行,以“随海船风波上飞行”译“qui suivent le navire glissant sur les gouffres amers”。语言简洁清晰且十分地道,体现了其“化”的功力,只是她去掉了第三句中的逗号,减少了停顿,节奏比原诗快,有轻盈之感。郭宏安没有改变诗行的顺序,而是将第三句和第四句分别译为两个小句子,“它们懒懒地追寻陪伴着旅客,/而船是在苦涩的深渊上滑进”。如此翻译,从第三句到第四句,描绘的重点从信天翁转移到船上,造成断裂感,弱化了信天翁追随船飞行的整体感。文爱艺的译文画面感很强,只是在原诗的基础上增加了“浪花”的意象。

第二节描写了被捕后的信天翁笨拙羞惭,垂下雪白的翅膀。在四个译本中,郭宏安的译本最准确精彩,他将“laissent……trainer”(令……拖在)断开分成两个小句,“这些青天之王,既笨拙又羞惭,/就可怜地垂下了雪白的翅膀,/仿佛两只桨拖在它们的身边”。层次清晰,读者仿佛可以看到镜头从鸟的全身拉近到鸟的局部(翅膀)。相比之下,“拖”字比文译本中的“躺卧”或者戴译本中的“垂倒”要好,突出了被捕后信天翁巨大的翅膀反而成了拖累和累赘之意。陈敬容以“巨大的翅膀”为主语,“这些蓝天之王便显得迟钝懊丧,/巨大的翅膀凄楚地垂下,/像两只船桨拖在身旁”,和郭译效果类似。文译本增补了“残破”来修饰双桨,更加突出了信天翁被捕后的落魄。

第三节勾画出水手争相戏弄信天翁的场景。此处的翻译问题较大。戴望舒将“infirme qui volait”譯为“飞翔的残废者”令人费解。郭宏安的翻译,如王宏印教授指出:“将局部(嘴)和全体(鸟)对立,虽然不会是逻辑问题,但在修辞上仍然有问题:‘鸟只有作为整体才能专门提出,虽然前面有‘残废的作修饰,而‘它的嘴,怎么能和它整个的对立而被提起呢?”文爱艺的译本要略好一些,“一位水手用烟斗戏弄它的嘴,/另一位跛着脚模仿它的残废”,画面清晰可感。但是他们都没有译出“qui volait”(曾经飞翔)这部分,唯有陈敬容的翻译“那个人模仿着它的伤残难飞”包含了往日和如今相对比的意思,不过,陈敬容漏掉了“on boitant”(跛着脚)的意象。

第四节将诗人和信天翁作比较,揭示二者相似的命运。四个版本差异不大,然而细微之处仍见高低。例如陈敬容的“驱策风暴,睥睨猎人”同其他版本的“出入风暴,傲视弯弓”相比,“驱策”比“出入”更有主动性,更突显信天翁作为“云中王子”的英姿;而郭译本的“一旦落地,就被嘘声围得紧紧”,相比其他版本更生动形象,拟声词的使用增加了听觉维度。

三、形式韵律的取舍

原诗是一首每行12个音节的4行诗,共4段,押交叉韵,即abab格式。在这四个译本中,戴望舒和郭宏安意欲再现原诗的格律,以顿代步,皆为每行12个字(十二言诗),交叉押韵;文爱艺和陈敬容则采用自由体翻译。

在译后记《关于〈恶之华〉掇英》中,戴望舒提到他翻译波德莱尔的意义有两点:“第一,这是一种试验,来看看波德莱尔的质地和精巧纯粹的形式,在转变成中文的时候,可以保存到怎样的程度。第二点是系附的,那就是顺便让我国的读者们能够看到一点他们听说了长久而见到的很少的,这位特殊的近代诗人的作品。”[2]因此他是以试验为目的来翻译《恶之花》的。且看他翻译的第一节:

Souvent,pour samuser,les hommes déquipage

Prennent des albatros,vastes oiseaux des mers,

Qui suivent,indolents compagnons de voyage,

Lenavireglissantsurles gouffres amers。

时常地,为了戏耍,船上的人员

捕捉信天翁,那种海上的巨禽——

这些无挂碍的旅伴,追随海船,

跟着它在苦涩的漩涡上航行。[3]

如前文所述,戴望舒基本遵照原诗的语序,保持了原诗的形式和节奏,加之交叉押韵,读起来颇具音乐感。可以说,在这一小节的翻译中,译者较成功地将“波德莱尔的质地和精巧纯粹的形式”在译诗中体现出来。然而,中西语言的差异是巨大的,他并非总可以如愿以偿,例如第二小节:

当他们把它们一放到船板上,

这些青天的王者,羞耻而笨拙,

就可怜地垂倒在他们的身旁

它们洁白的巨翼,像一双桨棹。[4]

若将这一小节还原为一个句子,即为“当他们将它们一放到甲板上,这些天空之王,笨拙而羞耻,可怜地将雪白的巨大的翅膀拖在身边,如桨”。反观戴译本的后三句,其句子主干为“王者垂倒巨翼”,“垂倒”是不及物动词,如此使用是不妥的。另外,一般汉语中我们说“垂在身旁”,“垂倒”一不符合汉语习惯表达,二令行文拖沓,之所以如此使用,想必是为了凑足每行12个字。这种现象时常出现在戴译本中,例如上一小节的“les hommes déquipage”被译为“船上的人员”,与其他译本中的“水手们”(郭宏安和文爱艺)或者“海员们”(陈敬容)相比,显得臃肿啰唆。这也是戴译本时常被诟病的原因。

郭宏安也主张在翻译中保持原诗的形式,对于译诗中的“得意忘言”的说法,他表示无法认同:“与其让译者把自己得的‘意强加给读者,莫若让读者在尽可能保留下来的形象、词语、节奏中自己去‘得意。”[5]他认为,在译诗中,“不唯诗的意、言、象、境不能改变,就是形式如音韵格律、诗句的长短,诗行的数目顺序等也不能置之不顾,换句话说,不妨依样画葫芦”[6]。在具体操作中,他同戴望舒的策略相似,并且似乎更宽泛些,例如,对于押韵,他表示“求的是顺口顺耳,不曾去查外国或中国的韵书”[7];而其翻译似乎比戴译本更少了些束缚,更加平实自然。例如第二小节的翻译:

一当水手们将其放在甲板上,

这些青天之王,既笨拙又羞惭,

就可怜地垂下了雪白的翅膀,

仿佛两只桨拖在它们的身边。[8]

而陈敬容则似乎对诗歌的音乐性有另外一番见解。她认为:

音乐性绝不是叮叮咚咚的同义语。把韵压在某些诗行、诗句的末尾,成为韵脚,这是一种重要的用韵法,但绝不是唯一的用韵法。……思想感情在诗节和诗行之间的连绵起伏,往往形成内在的节奏。……除了句尾有时押韵之外,在诗行的顿(或称音步、词组)和顿之间适当配置一些和谐的音韵,往往能使诗的形象和意境更为清晰,韵律也错落有致。我国古代诗词中的双声、叠韵,新诗里似乎也可以适当采用。诗之所以成为诗,决不是仅仅由于有了韵脚。假若为了拼凑韵脚而不惜放弃或者破坏生动活泼的语言,那就更是本末倒置了。[9]

这种思想也贯穿在她的翻译实践中。在《信天翁》这首诗的翻译中,她没有刻意模仿原诗的格律,而是采用了自由体翻译。对第二节的翻译,她的译文诗行长短不一,第二行和第四行随意地押尾韵(“丧”和“旁”),在译诗中形成内在的节奏和韵律:

海员们把它们放上了甲板,

这蓝天之王便显得迟钝懊丧,

巨大的翅膀凄楚地垂下,

像两只船桨拖在身旁。[10]

对于译诗的形式韵律问题,文爱艺在《一首禁书的题词》的赏析部分亦有所交代:“法语和汉语,属两种不同语系,音韵有本质的区别,故翻译时,放弃刻意的韵译,遵循汉语自然的语序韵律。”[11]他的译文比较“消散和散文化”:

水手们刚把它放在甲板上,

這些碧空之王,就笨拙又羞惭地

垂下它那洁白的庞然羽翼,

宛如残破的双桨躺卧在它的身旁。[12]

从戴望舒到文爱艺,译者对原诗的形式格律的模仿呈现出一种递减的趋势。戴望舒由于过于在意形式和韵律的再现,不免束手束脚,偶有凑字凑韵之嫌;郭宏安和陈敬容的翻译适当地放宽了形式的束缚,在译诗中形成一种自然的韵律;文爱艺译本在音乐感方面比较薄弱,呈现出散文化的面貌。

四、结语

通过比较四个经典译本,笔者发现:戴望舒的译本语言典雅,他以亦步亦趋的方式翻译,努力保持原诗的形式和质地,明知其不可为而为之,体现了一位现代诗人试图将新的诗歌形式引入汉语世界的努力,只是偶有因凑字凑韵造成语言臃肿拖沓的情况出现,为人诟病;郭宏安是学者,他在翻译时保留了原诗的形式和韵式,相比戴译,他的翻译语言平实自然,对原诗的理解也非常到位,是最为准确的译本,这或许正是中学语文教材选择郭宏安译本的原因;九叶派女诗人陈敬容采用多元杂合的语言和自由的体式进行翻译,对原诗节奏稍作改动,通过创造性的翻译,使她的译诗具有一种内在的音乐感和画面感;文爱艺在词语的选择上对郭译本借鉴颇多,但是在诗歌形式上,他的翻译比较“消散和散文化”,通过增补,他的译诗增加了原诗没有的意象,具有更强的浪漫主义色彩。总之,这四个译本作为最为流行的译本,各有千秋。期待本文对它们的比较研究能够抛砖引玉,引发更多对诗歌翻译的思考,加深大家对这首经典诗歌的理解。

参考文献

[1]飞白主编.世界诗库(第3卷)法国·荷兰·比利时[M].广州:花城出版社,1994:268.

[2][3][4]戴望舒.戴望舒作品精编[M].凡尼,郁苇编.桂林:漓江出版社,2004:168,293,293.

[5][6][7]波德莱尔.恶之花[M].郭宏安译.北京:商务印书馆,2018:348,347,347.

[8]波德莱尔.恶之花(插图本)[M].郭宏安评译.桂林:漓江出版社,1992:10.

[9]陈敬容.辛苦又欢乐的里程[M].北京:作家出版社,2000:96.

[10]波德莱尔,里尔克.图像与花朵[M].陈敬容译.长沙:湖南文艺出版社,2012:22.

[11][12]波德莱尔.恶之花:汉法对照(插图本)[M].文爱艺译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2009:2,12.