一例鹅盲肠杯叶吸虫病的诊治报告

2018-04-13吴胜会张世忠

林 琳 江 斌* 吴胜会 张世忠

福建省农业科学院畜牧兽医研究所 福州 350026

盲肠杯叶吸虫属于吸虫纲、枭形目、杯叶科、杯叶属,是寄生于野外放牧禽类盲肠中的一种新型寄生虫病[1]。从目前资料及流行病学来看,该虫主要分布在福建省内的30多个县市以及浙江、江西、广东、安徽等省份的某些地区,病例多集中在每年的7~12月,发病率20%~50%,病死率10%~50%。发病禽类主要是放牧的番鸭、半番鸭以及后备麻鸭,其他品种家禽未见报道[2-5]。2018年2月上旬,福建省农科院畜禽疾病诊疗中心接诊一例来自连江县东湖镇的鹅病例,经检查确诊为盲肠杯叶吸虫病,现将发病情况及诊治过程报道如下。

1 发病经过

2018年2月上旬,福建省农科院畜禽疾病诊疗中心接诊一例来自连江县东湖镇的鹅病例。据了解,该养殖户饲养的长乐灰鹅150多羽,在30日龄之前以圈养为主,饲喂全价饲料以及部分青绿饲料,成活率高达97%。30日龄以后到附近几块荒田进行放牧,放牧10多天以后,鹅群出现发病死亡,畜主用氟苯尼考、阿莫西林等药物进行治疗,均无明显效果,到就诊时已死亡20多羽。

2 临床症状

鹅群中绝大多数鹅表现正常,无明显的减料和呼吸道症状。每天都有少数几只患鹅出现精神沉郁、食量减少、消瘦、排黄色稀粪等症状,病程持续5~6 d。到后期,患鹅消瘦明显,并出现软脚或掉群现象,最终衰竭死亡,总体发病率约20%,共死亡22羽,病死率约73%。

3 病理变化

剖检1羽病死鹅,可见消瘦、膘情极差,主要病变在盲肠。2根盲肠肿大明显,表面有一些白色坏死灶(见图1),切开盲肠,内容物呈黄白色阻塞物,手按有弹性,恶臭,盲肠内壁上肉眼可见一些坏死灶及白色虫灶(见图2)。小肠呈卡他性肠炎,心脏肿大,心包膜与心脏有轻微黏连,肝脏、脾脏及肾脏无明显病变。

图1 2根盲肠肿大坏死

图2 盲肠壁白色虫灶

4 诊 断

4.1细菌分离 取病死鹅的肝脏、脾脏,用血琼脂平板进行细菌分离,37℃培养箱培养24 h,未见细菌生长。

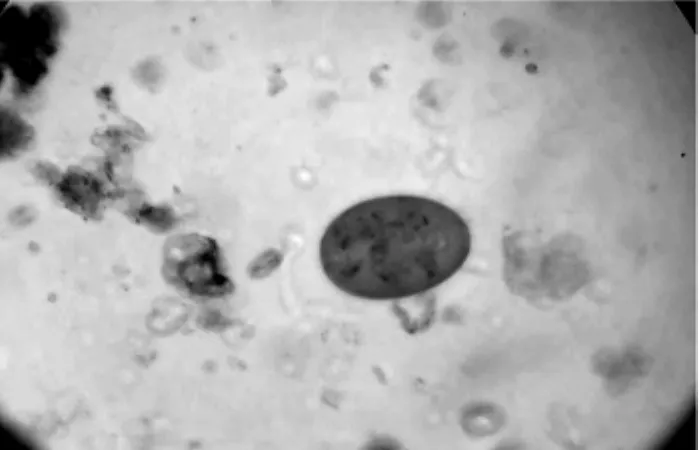

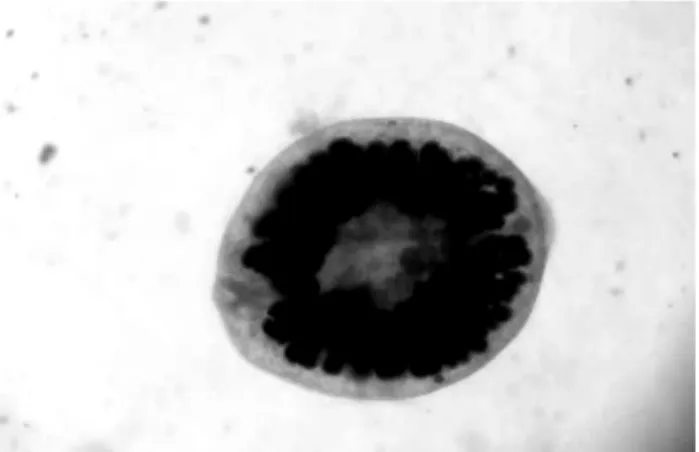

4.2寄生虫检查 取盲肠内容物及直肠内容物进行寄生虫虫卵镜检,结果在盲肠内容物和直肠内容物中,均检出一种大小为80 μm×65 μm的吸虫虫卵(见图3)。按照系统解剖法对病死鹅的内脏器官进行寄生虫检查,结果在2根盲肠内壁上检出28条卵圆形吸虫(见图4),其他内脏器官未检出寄生虫。取10条所检出的吸虫进行大小及内部结构观测,平均长度为 1.685 mm(范围为 1.425~1.825 mm),平均宽度为1.475 mm(范围为1.275~1.625 mm)。虫体腹面有1个直径约1.3 mm的粘附器,盖在虫体腹面形成洞穴。虫体前端有口吸盘和咽,2根肠支沿虫体两侧伸向虫体近末端,虫体四周有大量卵黄腺,2个长条形的睾丸呈左右排列,1个卵巢呈近圆形,位于虫体腹面的中部偏左侧,雄茎囊呈长袋状,位于虫体后端偏右侧,子宫内含有少量虫卵,生殖孔位于虫体末端。根据该虫体的粘附器大而明显,并盖在腹表面形成洞穴,口吸盘和咽发达,肠支达虫体的近末端,睾丸呈长条形等特点,鉴定该虫为盲肠杯叶吸虫[1]。

图3 虫卵形态

图4 虫体形态

根据该病的发病情况、临床症状、病理变化及虫体鉴定,诊断为盲肠杯叶吸虫病。

5 治 疗

5.1驱虫 对鹅群中所有鹅只采用阿苯达唑片(广东海康兽药有限公司生产),按每千克体重25 mg拌料治疗,连喂3 d。个别不吃的患鹅,采用逐只口服。

5.2抗继发感染 用驱虫药3 d后,鹅群采用10%氟苯尼考预混剂 (义乌双峰动物保健品有限公司生产),按100 kg饲料添加100 g进行抗继发感染治疗,连喂3 d。

经过6 d的治疗,所有患鹅都恢复正常采食,鹅群不再出现新的病例。

6 体 会

1)鹅属于食草禽类,在野外放牧时会发生盲肠杯叶吸虫病,与其在放牧过程中采食到泥鳅、麦穗鱼等淡水鱼有关。盲肠杯叶吸虫的发育过程需要2个中间宿主,第一中间宿主为纹沼螺,蚴虫在其体内需要2个月时间发育成尾蚴;第二中间宿主为泥鳅、麦穗鱼等淡水螺,尾蚴在其体内需要20~30 d发育为成熟的囊蚴[6]。鹅在野外放牧时采食到第二中间宿主而感染。若感染虫体数量少,临床症状不明显;感染虫体数量多,则会表现出典型的临床症状和病变。

2)在临床上,该病需与禽副伤寒及组织滴虫病进行鉴别诊断[7],副伤寒是由沙门氏菌引起的一种细菌性疾病,主要导致家禽出现肠炎、肝脏出现坏死点、大小肠黏膜出现黄白色颗粒状坏死、盲肠内容物呈白色豆腐渣样物,在生产上采用新霉素、氟苯尼考、黏菌素、磺胺间甲氧嘧啶等药物治疗均有效果;组织滴虫病是由毛滴虫引起的一种寄生虫疾病,可导致患鹅肝脏表面出现数量不等的圆形或不规则坏死灶,盲肠内出现干酪样栓子,用甲硝唑有治疗效果。

3)盲肠杯叶吸虫病具有明显的地域性,多发生于偏远山区或有水稻田的地区,有发生过该病的地区易形成地方流行性,每年多见于7~12月发病。在生产实践上,预防该病可通过两个途径:第一,采用舍内圈养,不让鹅等家禽到野外接触到第二中间宿主;第二,若在疫源地放牧家禽,在放牧后一段时间后,要采用阿苯达进行定期驱虫预防。

参考文献:

[1]林琳,江斌,吴胜会,等.杯叶吸虫属一新种-盲肠杯叶吸虫(Cyathocotyle caecumalis sp.nov)研究初报[J].福建农业学报,2011,26(2):184-188.

[2]徐海军,左瑞华,夏伦斌,等.半番鸭盲肠杯叶吸虫急性感染的诊治[J].黑龙江畜牧兽医,2015(11):111-112.

[3]林琳,江斌,吴胜会,等.福建鸭群盲肠杯叶吸虫病的流行病学调查[J].中国兽医杂志,2011,47(11):47-48.

[4]吴学宝,郭翠芬,吕小钧,等.一起盲肠杯叶吸虫病的诊治[J].畜牧兽医科技信息,2017(1):113.

[5]张志敏.鸭疫里氏杆菌病和鸭盲肠杯叶吸虫混合感染的诊治[J].中国畜牧兽医文摘,2014,30(12):190.

[6]江斌,林琳,吴胜会,等.鸭盲肠杯叶吸虫新种的生活史研究[J].福建农业学报,2011,28(8):731-735.

[7]顾小根,陆新浩.常见鹅病临床诊治指南[M].杭州:浙江科学技术出版社,2013:130-149.