磁共振弥散加权成像技术在诊断短暂性脑缺血发作方面的价值

2018-04-12赵爱民

赵爱民

(文安县医院,河北 廊坊 065800)

短暂性脑缺血发作是指由于患者的颈动脉或椎-基底动脉发生短暂性的供血不足,致使其出现突发性、短暂性和可逆性神经功能障碍的一种脑血管疾病[1]。该病患者可在改变体位、进行剧烈运动及颈部突然转动等情况下发病。该病患者的临床症状主要是出现短暂性的语言、意识及运动障碍。过去,临床上主要采用常规的磁共振检查诊断该病,但效果一般[2]。近年来,临床上广泛应用磁共振弥散加权成像技术诊断该病,显现出良好的效果。在本文中,笔者主要研究磁共振弥散加权成像技术在诊断短暂性脑缺血发作方面的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

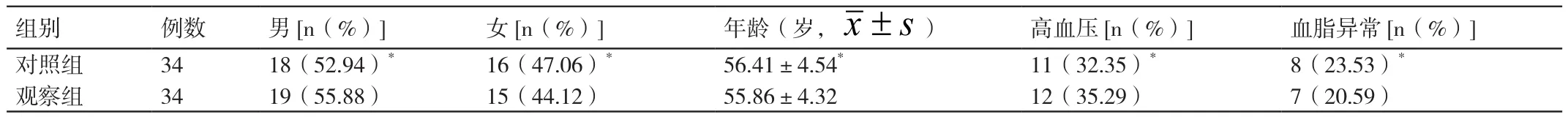

本文的研究对象是2014年12月至2016年12月期间文安县医院收治的68例短暂性脑缺血发作患者。这68例患者的病情均经综合检查得到确诊,且均自愿参与本研究。将这68例患者随机分为对照组(n=34)和观察组(n=34)。在对照组患者中,有男性患者18例,女例患者16例;其年龄为32~75岁,平均年龄为(56.41±4.54)岁;其中,有合并高血压的患者11例,合并血脂异常的患者有8例。在观察组患者中,有男性患者19例,女例患者15例;其年龄为33~74岁,平均年龄为(55.86±4.32)岁;其中,有合并高血压的患者12例,合并血脂异常的患者有7例。两组患者的一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组患者一般资料的比较

1.2 方法

用磁共振弥散加权成像技术对观察组患者的病情进行诊断,方法是:用TOSHIBA 1.5T型超导磁共振成像设备对患者进行检查。扫描的序列为DWI序列,在X、Y、Z空间轴上建立弥散加权梯度场。扫描的矩阵为128×128,重建矩阵为128×128,成像的时间为55 s,扫描的范围包括患者的脑干及整个大脑和小脑。扫描结束后,用检查系统自带的软件得出ADC图像[3]。用常规的磁共振检查对对照组患者的病情进行诊断,方法是:用TOSHIBA 1.5T型超导磁共振成像设备对患者进行检查。扫描的序列为矢状面的T1WI序列和横断面的T1WI序列,回波时间(TE)为4 ms,重复时间(TR)为 10 ms,层厚为3.5 mm,共扫描16个层面,扫描的范围包括患者的脑干及整个大脑和小脑。检查完毕后,由两名经验丰富的影像科医师共同阅片。

1.3 观察指标

观察并比较两组患者病情诊断的准确率和漏诊率。

1.4 统计学方法

用SPSS22.0软件对本研究中的数据进行处理,计数资料用%表示,用X2检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

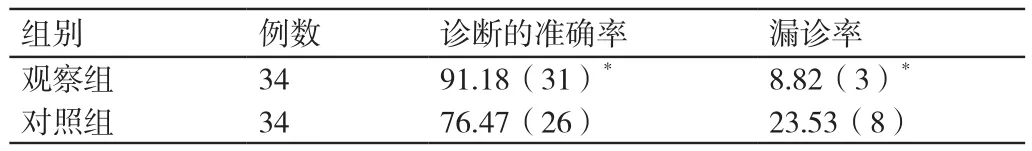

观察组患者病情诊断的准确率高于对照组患者(P<0.05),其病情的漏诊率低于对照组患者(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者病情诊断的准确率及漏诊率的比较[%(n)]

3 讨论

短暂性脑缺血发作是临床上常见的脑血管疾病。该病主要是由于大脑局部出现暂时性的血液供应不足所致[4]。有调查数据显示,近年来,该病在我国的发病率呈逐年上升的趋势。临床研究表明,虽然大部分短暂性脑缺血发作患者的病情可在发病后的30min内完全缓解,但该病极易反复发作,且易诱发脑卒中。因此,临床上应及时对该病患者的病情进行诊断和治疗。过去,临床上主要采用常规的磁共振检查诊断该病,但诊断的准确率不高。近年来,随着我国影像学诊断技术的发展,临床上用磁共振弥散加权成像技术诊断该病,取得了良好的效果。有学者指出,用磁共振弥散加权成像技术对短暂性脑缺血发作患者的病情进行诊断,能观察到其颅内分子的弥散运动,准确地判断其脑血管内是否存在细胞毒性和血管源性水肿,同时还能发现其颅内短暂性的缺血病灶[5]。

本研究的结果显示,观察组患者病情诊断的准确率高于对照组患者(P<0.05),其病情的漏诊率低于对照组患者(P<0.05)。可见,用磁共振弥散加权成像技术诊断短暂性脑缺血发作的准确率较高,漏诊率较低。

[1]刘宏顺,张春良,顾莹辉.磁共振弥散加权成像在短暂性脑缺血发作风险评估中的诊断价值[J].中风与神经疾病杂志,2011,28(2):184-186.

[2]王志红,刘怀军,黄勃源,等.短暂性脑缺血发作的磁共振弥散加权成像表现与临床因素的关系[J].解放军医学杂志,2016(3):234-236. .

[3]王光胜,周倩茹,童道明,等.磁共振弥散加权成像及血管造影对短暂性脑缺血发作后脑卒中复发风险的评估[J].中华老年心脑血管病杂志 ,2015,17(9):919-921.

[4]钟建国,袁振洲,朱记军,等.短暂性脑缺血发作磁共振弥散加权成像和临床关系的研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2010,18(7):857-859.

[5]李浩军,刘振国,李琳,等.短暂性脑缺血发作的临床症状与磁共振弥散加权成像的关系[J].上海医学,2008,31(12):850-852,832.