基于人地关系的自然灾害风险形成机制分析*

2018-04-12尚志海

尚志海

(岭南师范学院 地理系,广东 湛江 524048)

自然灾害风险分析的核心并不是为了不断追求令人炫目的新技术和新方法,而是要力图从根本上搞清楚灾害风险的形成机制,找到灾害风险的合理表达途径[1]。国内自然灾害风险研究已经有多年的历史,在灾害风险的理论基础、评估实践中都取得了不少进展。但是目前自然灾害风险形成机制的理论研究依然十分薄弱,从而导致同一个地区灾害风险评价结果差异明显,评价结果在实际应用中存在不少问题,甚至出现了“人人都懂风险、人人都会风险分析”的现象[2]。本文在自然灾害系统理论的基础上,利用人地关系理论重新梳理自然灾害风险的形成机制,可以进一步完善灾害风险理论研究。

1 国内自然灾害风险形成理论综述

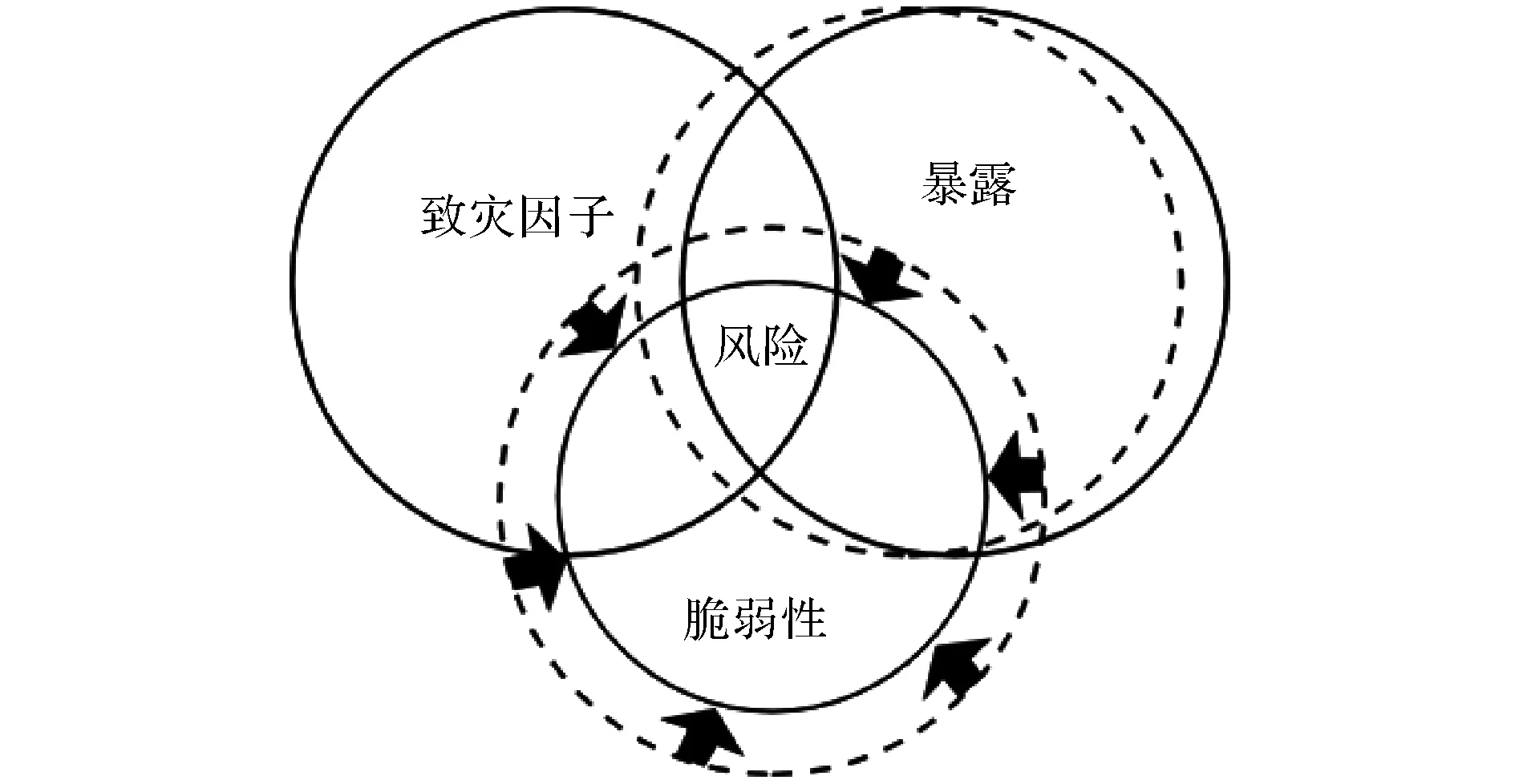

国内自然灾害风险形成的理论主要是来自国外的相关研究结果,其中以联合国人道主义事务部提出的自然灾害风险定义及表达式“风险度=危险度×易损度”影响最大,刘希林对其进行了指标细化,建立了单沟和区域泥石流风险度的多因子综合评价模型[3]。“风险是危险性和易损性共同影响下的结果”,这一观点在其他灾种的风险研究中也被大量采用。虽然不同学者在研究不同灾害类型时采用的具体危险性指标不同,但是易损性(脆弱性)指标却基本相似,主要是从人口、经济、社会等方面构建脆弱性指标,包括人口密度、脆弱人口比例、GDP、人均GDP、基础设施、房屋建筑密度、医疗卫生条件等,且风险大小的表达方式基本上是以危险性与易损性(脆弱性)的乘积为主。与此不同的是,Blaikie等认为灾害风险是由具有危险性的致灾因子,作用于具有脆弱性的承灾体上产生的,暴露不属于脆弱性的组分[4],应该将暴露与脆弱性分离开来,即风险是致灾因子、暴露和脆弱性共同影响下形成的(见图1),这一观点也被越来越多的国内学者接受。

图1 自然灾害风险的形成要素

此外,国内大部分学者认为灾害系统论是研究自然灾害风险的重要理论基础[5],从系统论观点来看,自然灾害系统是由孕灾环境、致灾因子和承灾体共同组成的地球表层变异系统,灾情是由孕灾环境的稳定性、致灾因子的危险性及承灾体的脆弱性共同决定[6]。因此,自然灾害风险系统由致灾因子的危险性、人类社会的暴露性和承灾体的脆弱性三部分组成[7]。除上述三个因素外,张继权等认为,防灾减灾能力也是制约和影响自然灾害风险的因素,灾害风险的大小是危险性、暴露性、脆弱性及防灾减灾能力共同作用的结果[8]。总结现有研究发现,“风险=危险性×易损性(脆弱性)”、“风险=危险性×暴露性×脆弱性”、“风险=危险性×暴露性×脆弱性×防灾减灾能力”三个表达式在国内被大量学者使用。近年来,黄崇福等提出了风险的情景定义,认为自然灾害风险是由自然事件或力量为主因导致的未来不利事件情景[9],任何一个灾害情景都是致灾因子情景、自然环境情景和社会经济情景综合作用的结果[10],并探讨了灾害风险的情景分析方法。

综上所述,灾害系统理论为现有自然灾害风险研究奠定了基础,不管是哪一种评价方法,都是以灾害系统理论为基础的。其次,在自然灾害风险评估实践中,很少有人对灾害系统理论及风险形成机制进入深入分析。但随着时间的推移,任何一种理论都需要不断完善,灾害系统理论亦是如此,例如有些学者并不清楚孕灾环境、致灾因子、承灾体之间的具体差异,也有学者把致灾因子与孕灾环境看作是一个问题的不同方面[11];承灾体与孕灾环境如何区分,人类社会系统既是承灾体又是人文孕灾环境?这些问题至今很少有人说清楚。最后,一些学者是直接套用风险的各种表达式分析灾害风险,却并不清楚灾害风险的形成机制,虽然大量GIS技术和数学方法被应用在风险评价中,但其合理性和适用性令人质疑。因此,自然灾害风险形成机制研究非常有必要,其是解决自然灾害风险评价及管理问题的关键。

2 自然灾害风险的形成要素分析

灾害系统理论是自然灾害及其风险研究的经典理论,本文对自然灾害风险形成要素的分析也是在这一理论指导下进行的,并不是对灾害系统理论的否定,而是对相关理论的补充。本文认为,自然灾害风险的形成需要具备发灾场、致灾力和承灾体三个要素。

2.1 发灾场

发灾场是自然灾害风险发生的场所,也是承灾体遭受灾害影响的场所。任何自然灾害的发生都必须占据一定的地理空间,空间是描述灾害风险的要素之一[2]。发灾场是地球表面的自然地理环境的一部分,自然地理环境是人类社会生存和发展的基础,同时也是自然灾害发生的场所。从发灾场的含义可以看出,发灾场不同于孕灾环境,孕灾环境主要是影响致灾因子和承灾体的背景条件,广义的孕灾环境包括自然环境和人文环境,而发灾场不包括人文环境,不特别强调环境对自然事件孕育的影响。例如,孕育台风“天鸽”的西北太平洋洋面可以说是它的孕灾环境,而广东、广西才是“天鸽”的发灾场;如果台风没有登陆就消亡了,那么它的孕育环境也只是地理环境的一部分,发灾场才是真正灾害风险形成的区域。发灾场具有自然地理环境整体性和差异性的特征,可以包括大尺度、中尺度和小尺度三种基本分异尺度。最大尺度是全球尺度,例如宇宙灾害,大尺度可以是一个大陆或大洲,中尺度可以达到100万km2,小尺度多在1 000 km2以下,比大多数县的面积还小。大中小尺度是相对的,大部分自然灾害的发生是在小尺度的空间内。

自然灾害风险发生的基本空间尺度是小尺度。这一点在现有的区域灾害风险研究中并没有得到重视,例如很多自然灾害风险评价以全国、全省为研究对象,最后的风险覆盖了整个研究区域,这与发灾场的差异性特征不符。大部分灾害发生的场所及灾害影响并不是覆盖整个区域的,因此使用分级统计图法或分区统计图法做出的没有留白的风险图就可能有问题。首先,分级统计图法或分区统计图法的应用前提就是使用连续的地理数据,而自然灾害的数据不符合这一要求,不连续且没有布满制图区。其次,大多数灾害并不是在全国、全省甚至全市、全县范围内都会发生,比如台风灾害、滑坡灾害,将发灾场范围不大的自然灾害风险,平均平铺在一个中尺度甚至大尺度的区域,其计算结果意义并不大[2],因此建议区域尺度的自然灾害风险表达可以用定点符号法、范围法、点值法等,它们更适合不连续数据的地图表达。最后,灾害风险评估的结果不能秉承“有风险总不会错”的想法,没有就是没有,有就是有;如果根据现有技术、方法尤其是灾害形成条件和历史记录,得出的灾害风险评价结果为0,那么就应该将灾害风险结果确定为0,这也符合实事求是的科学态度,而目前的风险区划图中几乎看不到风险为0的空白区域。

发灾场的概念虽然少见,但是与发灾场相关的研究很早就有开展,只是随着灾害风险评价工作被追捧,相关研究慢慢淡化了。例如,在泥石流危险性评价中,危险度是指在一定范围内所存在的一切人和物有遭到泥石流损害的可能性大小,一定范围是指可能遭到损害的区域,而危险范围的预测是风险评价的一项重要内容,刘希林等提出了泥石流最大危险范围的预测模型[12],泥石流最大危险范围就是泥石流灾害的发灾场。地震灾害的发灾场就是地震灾害危险范围,以汶川地震为例,极重灾区全在四川境内,面积为2.6万km2,重灾区面积约为9万km2,一般灾区面积约为38.4万km2,灾区总面积约为50万km2。

灾害不可能发生的地点,何谈灾害风险?因此,在灾害风险研究中,预测并确定发灾场的范围非常重要,发灾场范围的预测可以采用情景分析方法,不同灾害情景下的发灾场范围不同,因此灾害风险结果并不是固定值,而是系列数值。

2.2 致灾力

致灾力是指自然灾害事件的破坏力。之所以采用“致灾力”而不采用“致灾因子”这一提法,是因为:①从字面含义上来说,致灾因子是导致灾害形成的因子,而根据灾害系统理论,孕灾环境、承灾体亦是形成灾害的因子,因此致灾因子的含义还不够具体明确;②自然灾害是指那些主要受自然力的操纵,且人对其无法控制情况下发生的,并使人类社会遭受一定损害的事件[13]。致灾力抓住了自然事件影响人类的本质力量,而不必拘泥于某种灾害到底是人文自然灾害还是纯自然灾害。例如天然地震是自然灾害,诱发地震也是自然灾害,因为诱发地震与天然地震的破坏力无异,人们只是改变了地震发生的环境背景,而无法改变地震波及地震应力。

致灾力与灾害的强度有关,但是并不完全一样。张庆红等研究发现台风影响力同其影响陆地前水汽总量指数呈显著正相关,两者的相关系数达到了0.751,而与影响陆地前总破坏力指数的相关系数为0.59,与台风的强度(中心附近最大风速)的相关系数只有0.345[14]。因此,自然灾害事件的致灾力如何评价,还需要根据不同灾种进一步深入分析。致灾力是与承灾体直接接触并造成其破坏的灾害力[15],致灾力与发灾场、承灾体息息相关。致灾力越强,发灾场范围越大,同等条件下受到威胁的承灾体越多,风险越大。致灾力的危险性是灾害风险评价的首要条件,有了危险性才能体现特定发灾场中人类社会的暴露性,暴露于致灾力中的承灾体不足以抵抗致灾力时,才产生灾害风险,三者是统一于自然灾害风险系统中的。

2.3 承灾体

2.3.1暴露性

灾害风险的核心是以人为中心,一个自然事件只有对人类社会造成影响才能成为灾害,所以承灾体的暴露性是影响灾害风险形成的要素之一。《UNISDR 减轻灾害风险术语》中对暴露的定义为:人员、财物、系统或其它东西处在危险地区,因此可能受到损害。暴露性是指对承灾体暴露程度的衡量,例如某个地区有多少人或多少类资产,并结合暴露在某种致灾力下物体的脆弱性,来估算所关注地区与该种灾害相关的风险数值[16]。暴露性的大小可以直接影响灾害风险的大小,例如:2017年九寨沟地震与同为7.0级的2013年芦山地震相比,灾害损失小得多,九寨沟地震造成25人死亡,而芦山地震造成196人死亡,这与承灾体的暴露性关系密切。九寨沟地震重灾区除景区人口集中外,其他区域村寨稀疏,使得地震中伤亡人数和建筑物损毁远低于芦山地震;芦山地震的极重灾区和重灾区包括雅安市芦山县、雨城区、天全县、名山区、荥经县、宝兴县等6个县(区),灾区人口密度比九寨沟震区大很多,从而芦山地震比九寨沟地震中承灾体的暴露性大很多。

灾害风险的产生,是灾害事件的致灾力作用于发灾场中暴露的承灾体而形成的。在灾害风险研究中,常常涉及到一个问题:城市和农村面对自然灾害时,哪个区域脆弱性更大一些?有人认为是农村,也有人认为是城市。本文认为,对于致灾力小的灾害来说,农村风险大于城市;对于致灾力大的灾害来说,城市风险大于农村,这主要是承灾体暴露性和抵抗力影响的结果,城市的灾害抵抗力比农村强,小灾小难对城市影响不大;但是当致灾力超越一定强度时,所有暴露的承灾体可能全部损失,不管是城市还是农村,而此时城市的暴露性是大于农村的,不针对致灾力的暴露性分析是片面的。

现有区域灾害风险研究中还存在一个问题:同一区域面对不同灾害的暴露性几乎是相同的,都是采用整个区域的人口和经济指标来衡量,特别是人口密度和人均GDP。本文认为,即使是同一区域面对不同灾害的暴露性也不同,区域中沿河地区面临的洪涝灾害暴露性大,靠山地区面临的地质灾害暴露性大,不能一概而论。因此,暴露性的确定并不是那么简单,一定要考虑特定灾种致灾力作用下的发灾场范围。

2.3.2抵抗力

承灾体的抵抗力是相对于灾害事件的致灾力而言的。抵抗力是承灾体抵御自然灾害破坏的能力,是承灾体与生俱来的特征,每种地球上的生物都有其旺盛的生命力,为了在地球上生存,都有其自身抵抗外界影响和适应地球环境的本能。承灾体抵抗力是脆弱性研究的基础,其与恢复力不同,灾后的恢复力是未知数,而抵抗力在灾前是可以把握的,例如建筑物的抗震能力在灾前就是已知的,但其遭遇不同震级的地震能否恢复是未知数,有时甚至不存在恢复的可能,恢复力也就无从谈起。最后,增强承灾体抵抗力是人类主动适应灾害的过程,只有使抵抗力增强到一定程度,足以抵御致灾力的作用,才能部分地使人类社会免于受损[17]。

承灾体的抵抗力增强将大大减少灾害造成的人员伤亡和经济损失,以地震灾害为例,死亡率高的原因基本上是建筑物设防标准低或者没有达到抗震设防标准,因而倒塌率高,伤亡严重。九寨沟7.0级地震比芦山7.0级地震伤亡人数少的另一原因就是,九寨沟震区属于汶川地震灾后重建区,房屋建筑抗震设防水平较高,为Ⅷ度设防,抗震性能总体较好,房屋倒塌和严重损毁的比例很低,有效地减少了灾害损失。芦山7.0级地震震中的地震烈度为Ⅸ度,这已超过芦山县Ⅶ度的建筑抗震设防标准,按照Ⅶ度设防标准建造的大多数房屋严重破坏,墙体龟裂,局部坍塌,复修困难,芦山县按照汶川地震后新的Ⅷ度设防标准灾后重建的建筑物在芦山地震中基本没有破坏。一般来说,经济发展是提高承灾体抵抗力的必要非充分条件,社会经济越发展,防灾减灾的投入可能就越多,承灾体的抵抗力随之增强,当抵抗力超过致灾力时,灾害损失就很小,甚至不造成损失。

不少学者认为,无论自然灾害发生与否,脆弱性都存在,比如在很多灾害脆弱性评价中,老人和儿童的比例是一个重要的脆弱性指标。但是这种观点也有一定的局限性,如果承灾体与致灾力不发生相互作用,其脆弱性就无法体现。即没有外力,何来脆弱?况且,灾害致灾力不同,承灾体抵抗力也可能不同,即同一承灾体对不同灾害的脆弱性会不同。同一个会游泳的老人,当他深陷内涝包围时,可能会自救;但面临地震灾害时,由于行动迟缓,可能就遇害。那么这个老人是脆弱还是不脆弱呢?不同承灾体面对不同灾害时,会表现出不同的抵抗力。承灾体尤其是人都有一定的抵抗力,具有趋利避害的本能,所以说抵抗力是本质属性。

3 基于人地关系的自然灾害风险形成机制

3.1 灾害风险中的人地关系

人地关系是地理学的研究核心,地理学的基础理论研究万变不离人类和地理环境的相互关系这一宗旨。人对地具有依赖性,地是人赖以生存的唯一物质基础和空间场所,一定的地理环境只能容纳一定数量和质量的人及其一定形式的活动[18]。随着地理学的发展,新型人地关系理论不断出现,其中就包括人地危机冲突论,人地关系的危机是指人与自然环境在相互作用过程中所表现出来的一种不相容的对立与冲突[19]。从人地冲突论的角度来说,灾害风险是“人”与“灾”冲突的结果。因为人的生存必须依赖地理环境,而自然灾害的生命历程包括孕育、生成、发展和消亡,每一个过程都需要占据一定的地理空间。因此,灾害风险产生的实质是人类活动与灾害事件争夺地理空间的结果(见图2)。

图2 自然灾害风险的形成机制

自然灾害多数是地理环境演化过程中的事件,灾害事件不会因人的存在而不发生,人类占有了灾害事件的活动空间而获取利益,同时也面临着受灾的风险。现代可持续发展理念中,认为河流是有生命的,同样每一个灾害事件也是有生命的,台风是有生命的,如果不是人类占据了台风生命活动的空间,台风何尝不是一道美丽的风景,恰恰是人类缺乏了对这种生命的尊重与敬畏,所以才面临各种各样的灾害风险。人虽然具有主观能动性,但是在大灾大难面前,人类依然难以阻止其发生,防波提阻止不了大海啸,拦砂坝拦不住大泥石流。从“人灾关系”和谐的角度来说,人类只要给灾害事件留下足够的生存空间,那么自然灾害风险也就无从谈起。人地关系是否协调抑或矛盾,不决定于地而取决于人[18]。因此自然灾害风险管理的核心是人灾协调,人灾协调的前提是人类内部的协调,尤其是要遵循可持续发展的公平性原则,注意本代人的公平和代际公平性,可以参考生态补偿的做法,开展“灾害搬迁补偿”,这一补偿相对于灾害损失和救灾投入来说应该是经济可行的。

3.2 自然灾害风险形成机制

从宏观的人地关系角度来看,自然灾害风险是人地关系失调过程中出现的不利影响。人的风险行为,地的危险事件,两者相互作用导致人地关系的不和谐状况,具体来说就是“人”的抵抗力与“灾”的致灾力之间的相互作用。因此,自然事件是否可以演化为灾害,不仅取决于自然环境,更取决于人类行为,人类行为直接影响人灾关系。在灾害风险的具体研究中,人灾关系的定量,即灾害风险的定量分析必须落实到具体的地域空间上[20]。在致灾力和承灾体分析中,并不是所有的承灾体都暴露于致灾力的作用下,因此关键是确定发灾场范围。发灾场的大小不是完全脱离致灾力和承灾体及其暴露性而存在的(见图2),致灾力越大,其影响范围越大;但是影响范围内要有暴露的承灾体,灾害才得以发生,因此它们之间紧密联系在一起,致灾力与承灾体共同作用下才能确定发灾场的范围。

发灾场确定之后,暴露于致灾力之下的承灾体,通过与灾害事件的相互作用,尤其是经过抵抗力与致灾力的较量之后,才能分析自然灾害风险的大小。当灾害事件的致灾力超出承灾体抵抗力的差越大,灾害风险越大,即风险大小随着两者作用力差值的增大而增大。只有当抵抗力大于致灾力时,灾害风险才可能微乎其微。2017年“天鸽”台风登陆珠海期间,很多简易房屋屋顶被掀翻且整体被毁坏,但是很少有钢筋水泥建筑严重受损,这就是致灾力与抵抗力相互作用之后的不同结果。在两者相互作用的研究上,今后要更加注重实验手段的应用,例如模拟人在洪水中抵抗冲击力的情况,建筑在地震中的损坏程度等,只有人、其他承灾体与致灾力的作用机理搞清楚了,才能真正地为防灾减灾提供理论依据。

灾害风险的形成,是灾害事件的致灾力与暴露承灾体的抵抗力在同一发灾场相互作用的结果,风险大小是受致灾力、暴露性、抵抗力共同影响的(见图2)。发灾场是灾害风险研究的基本尺度,发灾场上的自然灾害风险确定之后,更大区域尺度的多灾害风险评估就很容易了,统计分析方法和GIS技术就可以实现区域风险的量化及输出。在区域风险评价中,有些研究将灾害频率和灾害后果视为同等重要,但不同等级的灾害对区域风险的贡献差异很大,一次重大灾害比数次小型灾害给区域社会经济带来的影响都大,例如九寨沟地震震中周边200 km内近5年来发生3级以上地震共142次,最大地震就是2017年8月8日的7.0级地震,但是1次7.0级地震比141次地震的影响要大。因此,在区域灾害风险评价中,更要考虑灾害致灾力,尤其是大灾大难的影响。

4 结论与讨论

(1)根据灾害系统理论,将自然灾害风险的形成要素概括为发灾场、致灾力和承灾体,发灾场是承灾体与灾害事件相互作用的场所,致灾力是灾害风险形成的先决条件,承灾体的暴露性和抵抗力是影响灾害风险最终是否形成的关键因素。

(2)从人地关系的角度出发,提出灾害风险是人灾关系失调的体现,是人与灾争夺活动空间的结果。具体来说,只有当灾害事件的致灾力大于承灾体抵抗力时,灾害风险才有可能产生,风险的大小由致灾力、抵抗力和暴露性共同决定的。

本文并不否定灾害系统理论和灾害风险评价实践的价值,但在灾害风险评价精细化的道路上,必须不断完善自然灾害风险形成机制的研究,以解决一些实际问题。例如现有的不少区域灾害风险评价结果,包括笔者本人的前期研究,将一个县甚至一个市用一个图斑表示灾害风险的等级[21,22],这种评价结果的理论基础和实践价值都有一定问题,评价结果政府机关无法采用,老百姓无所适从,整个县市是高风险区或者低风险区其价值大打折扣,高风险可能影响经济发展,低风险又会导致盲目开发。今后灾害风险评价应该更注重对致灾力和抵抗力的研究,更精细,更注重实验,从而更好地为改善人地关系与促进可持续发展服务。

参考文献:

[1]刘希林, 尚志海. 自然灾害风险主要分析方法及其适用性述评[J]. 地理科学进展, 2014, 33 (11): 1486-1497.

[2]黄崇福. 自然灾害动态风险分析基本原理的探讨[J]. 灾害学, 2015, 30 (2): 1-7.

[3]刘希林. 泥石流风险评价中若干问题的探讨[J]. 山地学报, 2000, 18 (4): 341-345.

[4]Blaikie P M. At risk: natural hazards, people’s vulnerability, and disasters[M]. London: Routledge, 1994.

[5]黄崇福. 自然灾害风险评价理论与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2005.

[6]史培军. 再论灾害研究的理论与实践[J]. 自然灾害学报, 1996, 5 (4): 6-17.

[7]尹占娥. 城市自然灾害风险评估与实证研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2009.

[8]张继权, 李宁. 主要气象灾害风险评价与管理的数量化方法及其应用[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2007.

[9]黄崇福, 刘安林, 王野. 灾害风险基本定义的探讨[J]. 自然灾害学报, 2010, 19 (6): 8-16.

[10] 赵思健. 基于情景的自然灾害风险时空差异多维表达框架[J]. 自然灾害学报, 2013, 22 (1): 10-18.

[11] 史培军. 三论灾害研究的理论与实践[J]. 自然灾害学报, 2002, 11 (3): 1-9.

[12] 刘希林, 唐川. 泥石流危险性评价[M]. 北京: 科学出版社, 1995: 1-89.

[13] 杨达源, 闾国年.自然灾害学[M]. 北京: 测绘出版社, 1993.

[14] 张庆红, 韦青, 陈联寿. 登陆中国大陆台风影响力研究[J]. 中国科学: 地球科学, 2010, 40 (7): 941-946.

[15] 赵思健, 黄崇福, 郭树军. 情景驱动的区域自然灾害风险分析[J]. 自然灾害学报, 2012, 21 (1): 9-17.

[16] International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction[EB/OL]. (2009-01-21)[2009-06-01].http://www.unisdr.org/publications.

[17] 尚志海. 自然灾害脆弱性研究的基础:抵抗力研究[J]. 灾害学, 2015, 30 (2): 51-55.

[18] 吴传钧. 论地理学的研究核心——人地关系地域系统[J]. 经济地理, 1991, 11 (3): 1-9.

[19] 方创琳. 中国人地关系研究的新进展与展望[J]. 地理学报, 2004, 59 (S1): 21-32.

[20] 乔家君. 区域人地关系定量研究[J]. 人文地理, 2005, 20 (1): 81-85.

[21] 尚志海, 李晓雁. 广东省沿海地区台风灾害风险评价[J]. 岭南师范学院学报, 2015, 36 (3): 136-142.

[22] 张悦, 李珊珊, 陈灏, 等. 广东省台风灾害风险综合评估[J]. 热带气象学报, 2017, 33 (4): 281-288.