基于文献计量的针刺神经影像研究现状分析

2018-04-11马培宏何昭璇刘小艳

马培宏 ,尹 涛 ,侯 键 ,邱 科 ,何昭璇 ,刘小艳 ,曾 芳

(1.成都中医药大学针灸推拿学院,四川 成都 610000;2.成都中医药大学附属医院CT室,四川 成都 610000;3.乐山职业技术学院,四川 乐山 614000;4.四川省兴华佗医药投资管理有限公司西华中医诊所,四川 成都 610000)

近年来,神经影像技术为活体无创性研究针刺效应的中枢机制建立了可视化的现代研究手段。自1997年美国学者Hui等[1]发表第 1篇针刺fMRI研究论文以来,包括fMRI、PET和SPECT等在内的多种神经影像技术成为针刺机制研究的重要方法[2],并日益受到关注[3-4]。本文收集了近20年(1995—2016年)SCI收录的针刺神经影像的研究论文,通过对其基本信息、研究方案设计和研究内容进行系统梳理,分析针刺神经影像研究的现状和未来发展趋势,以期为今后的研究提供参考和借鉴。

1 资料与方法

1.1文献检索①检索范围:1995—2016年PubMed(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)收录的全英文文献。②检索策略:采取主题词检索方式。(“Acupuncture”[Mesh]OR“Acupuncture Therapy”[Mesh]OR “Acupuncture,Ear”[Mesh]OR “Acupuncture Points”[Mesh]OR“Acupuncture Analgesia”[Mesh])AND (“Neuroimaging”[Mesh]OR “Functional Neuroimaging”[Mesh])。

1.2文献筛选纳入标准:①属于原创性期刊论文;②以人为研究对象的论文;③研究内容为针刺神经影像学;④SCI原刊收录。排除标准:①研究对象为动物;②临床疗效观察;③文摘、综述、系统评价、Meta分析、病例报道、个人经验总结等;④硕、博士论文;④重复发表、信息不全的文献。

1.3文献数据提取分析数据提取包括:①文献基本信息(文献发表时间、通信作者国籍、通信作者单位、研究基金资助);②研究设计(受试对象、针刺方法、扫描方式);③研究内容(穴位特异性、针刺治疗机理、针刺效应影响因素)。数据提取完成后对数据进行核对和分析。

2 结果

经严格按照纳入、排除标准筛查后,最终191篇文献纳入分析。

2.1文献的基本信息

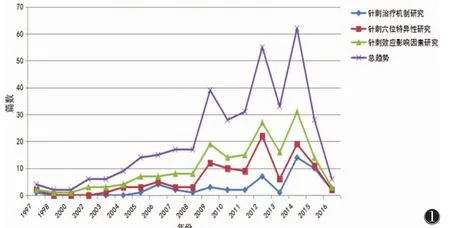

2.1.1文献的年度分布自1997至2016年,针刺神经影像研究文献数量总体呈增长趋势,并在2012、2014年分别形成2个高峰(图1)。

图1 1997至2016年针刺神经影像研究文献年度分布

2.1.2通信作者国家地区分布和研究机构191篇文献的通信作者国家和地区分布见图2。在纳入分析的191篇文献中,多个作者单位合作研究的文献共79篇,占41%。发表针刺神经影像研究文献数量排名前3位的单位是哈佛医学院/马萨诸塞州总医院(Harward Medical School/Massachusetts General Hospital)(43篇)、中国科学院自动化研究所(Chinese Academy of Sciences)(24篇)和西安电子科技大学(Xidian University)(14 篇)。

2.1.3研究基金资助研究项目的基金资助排名前3位分别是中国国家自然科学基金(60篇)、国家重点基础研究发展计划(973计划)(50篇)、中央高校基本科研基金(13篇)、北京自然科学基金(13篇)、中国科学院知识创新工程(13篇)。

2.2研究设计

2.2.1受试对象纳入分析的191篇文献中,128篇文献以健康人作为受试对象(67%),37篇以患者作为研究对象(19%),26篇同时纳入健康人与患者作为研究对象(14%)。

2.2.2针刺方法191篇文献中,采用手针为针刺方法的文献共134篇(70%),电针 30篇(16%),采用 2种及以上针刺方法的文献共10篇(5%),采用其他针刺方法的文献共17篇(9%)。

2.2.3扫描方式纳入的191篇文献中,161篇(84%)文献以 fMRI为扫描方式,8篇(4%)以 PET/PET-CT为扫描方式,采用2种及以上影像技术为扫描方式的文献有7篇(4%)(图4)。

图2 191篇文献通信作者国家和地区分布图 图3 通信作者单位分布图 图4 191篇文献中采用的扫描方式

2.3研究内容①以针刺效应影响因素为研究内容的文献最多,共70篇(37%),其中,关于针刺手法的研究23篇(12%),不同针刺方法的对比研究21篇(11%),针刺量效关系的研究 11篇(6%),不同机体状态下针刺效应机制的研究12篇(6%),不同刺激方式的对比研究3篇(2%)。②以经穴效应特异性为研究内容的文献共62篇(32%),其中研究针刺穴位与非穴位中枢响应差异的文献共33篇(17%),研究不同经脉上不同穴位差异的文献23篇(12%),研究同一经脉上不同穴位差异的文献6篇(3%)。③针刺治疗疾病的机制研究文献共48篇(25%)。④其他研究内容文献共11篇(6%)。

3 讨论

自1997年第1篇针刺神经影像的文献发表以来,在过去的20年中,功能神经影像技术成为探讨针刺效应中枢机制的重要手段,在针刺效应影响因素、穴位特异性、针灸治疗机制研究等方面运用广泛,为科学阐释针刺效应的作用机制积累了丰富的可视化证据。

3.1针刺神经影像研究的开展情况本研究结果显示,针刺神经影像文献数量总体呈增长趋势,并在2012年和2014年分别形成2个高峰。约50%的针刺神经影像研究文献来自中国,尤其是在2014年,中国研究者发表文献达到高峰(21篇),这与中国国家自然科学基金和国家重点基础研究发展计划(973计划)对针刺基础研究的大力支持密不可分。此外,美国作为传统医药研究领域的重要国家,在过去20年中,共发表了41篇研究文献,并且以马萨诸塞州总医院研究实力最强,发文33篇,占美国针刺神经影像学研究的80%。同时,我们也发现44%的针刺神经影像研究由国际合作完成,且通信作者单位中排名前十均为综合性院校或科研机构,这种现象说明针刺神经影像研究具有多学科交叉、国际合作研究的突出特点。

3.2针刺神经影像研究方案的设计①受试对象:本研究发现,67%的针刺神经影像研究以健康人作为受试对象,仅19%研究以患者为研究对象。事实上,在机体生理状态与病理状态下针刺所产生的调节作用是不全相同的[5],针刺治疗是在病理状态下针对某种疾病采取的一种有效治疗方法[6]。穴位在生理状态下常处于一种“沉寂”状态,而在病理情况下由沉寂到激活状态,出现敏化现象。因此,研究针刺穴位激活的脑功能来阐释针刺临床治疗效应时,应更多地以患者作为研究载体阐释针刺的作用机制。②针刺方法:笔者发现,70%的研究选择手针作为针刺方法,仅16%研究使用电针。手针是传统的针刺操作方法,临床应用最广泛,也更能客观地反映针刺得气的情况。虽电针治疗的刺激量相对客观且易于控制,但电针产生的电流刺激会不同程度地影响磁场的均匀性,不利于结果的准确显示[7]。因此,手针仍为大多数研究者所采用,但在实际操作中需注意手法对针刺效应的影响,尤其是探讨针刺即时效应作用机制的研究应尽量由同一个针灸师进行操作,并制订严格操作规程,尽可能保证针刺的深度、方向及力度的一致性,以提高研究结果的可重复性。③扫描方式:fMRI(84%)是针刺神经影像研究最常用的扫描方式,这与其具有较高的时间和空间分辨力、安全无辐射、价格适中、数据分析方式多样等优点有关。而包含2种及以上影像技术的多模态成像仅占4%,这与多模态成像价格高昂、试验条件控制更为严格、数据融合分析难度较大有关。多模态成像作为提高结果可重复性和说服力的有效方式,必将成为针刺神经影像研究的重要趋势,而随着MRI/PET一体机的发明和运用,多模态脑功能成像在今后会有更大的发展空间。

3.3研究内容目前,针刺神经影像研究内容主要集中在针刺效应影响因素、穴位特异性、治疗机制研究3个方面。其中,针刺效应影响因素研究内容广泛,大部分的文献都集中于此。①针刺效应影响因素研究:针刺效应影响因素主要包括针刺方式、针刺手法、穴位配伍、机体状态等,这些在针刺神经影像研究中均有涉及,但研究的关注度有显著差异。如对穴位配伍的针刺效应影响研究涉及较少;在不同针刺方式引起中枢神经响应差异的研究则主要集中在手针疗法与电针疗法的差异,极少涉及其他的针刺方式尤其是微针疗法,如耳针、腕踝针等;在不同针刺方法引起中枢神经响应差异的研究则主要集中在是否实施手法操作的差异上,鲜有关注不同补泻方法之间、单式补泻与复式补泻手法之间的差别。而这些针灸临床的重要内容均可作为今后神经影像研究的选题方向。②穴位特异性研究:穴位效应特异性大多认为包括3个层次,穴位与非穴位之间、同一经脉的不同穴位之间、不同经脉的不同穴位之间均有效应差异。目前,该项研究以针刺穴位与非穴位所引起的中枢神经响应差异的研究最多。尤其是欧美国家开展的穴位特异性研究大多关于穴位与非穴位的差异,鲜有涉及不同穴位之间的差异。这一现象可能是与穴位与非穴位的差异是穴位特异性最为重要的内容有关,也与穴位理论在海外的普及情况有关。通过分析,笔者发现绝大多数关注穴位与非穴位差异的神经影像研究都证实穴位效应与非穴位的中枢响应有显著不同,肯定了穴位效应相对特异性的存在。③针刺治疗机制研究:此类研究在文献分类时主要定位在以疾病为对象的针刺治病中枢机制上。病种主要涉及中风、阿尔茨海默症、帕金森、腕管综合征及功能性消化不良等疾病[8-14]。大多属于神经、精神类疾病。有研究者[15]认为在针刺治疗疾病机制研究中,可适当增加针刺治疗功能性疾病的作用机制研究。原因是针刺对器质性疾病的调节作用有限,而在功能性疾病的治疗中却有很好的效果。

综上所述,基于神经影像技术的针刺机制研究在过去的20年发展迅速且成果丰硕。今后,多学科协作、国际化合作、多模态技术并用将成为针刺神经影像研究的重要方向。而在研究内容上,针刺配伍规律、针刺手法研究、针刺功能调节作用机制等有望成为针刺神经影像研究的重点内容。

[参考文献]

[1]Hui KKS,Liu J,Kwong KK.Functional mapping of the human brain during acupuncture with magnetic resonance imaging somatosensory cortex activation[J].World J Acup-Mox,1997,7:44-49.

[2]孙传铸,白丽君,牛璇,等.基于脑功能影像技术的针刺机制研究探讨[J]. 中国中西医结合影像学杂志,2015,13(4):355-357.

[3]Sun R,Yang Y,Li Z,et al.Connectomics:a new direction in research to understand the mechanism of acupuncture[J].Evid Based Complement Alternat Med,2014:568429.

[4]Qiu K,Jing M,Sun R,et al.The status of the quality control in acupuncture-neuroimaging studies[J].Evid Based Complement Alternat Med,2016:3685785.

[5]Yeo S,Choe IH,van den Noort M,et al.Acupuncture on GB34 activates the precentral gyrus and prefrontal cortex in Parkinson’s disease[J].BMC Complement Altern Med,2014,14:336.

[6]杨聃琳,李晓陵,王丰,等.不同功能状态下针刺脑功能成像的研究进展[J]. 中医药信息,2015,32(1):122-125.

[7]刘建宪.应用功能磁共振成像探讨足三里与脑功能区的相关性研究[D].济南:山东中医药大学,2012.

[8]Bai L,Tao Y,Wang D,et al.Acupuncture induces time-dependent remodelling brain network on the stable somatosensory firstever stroke patients:combining diffusion tensor and functional MR imaging[J].Evid Based Complement Altern Med,2014:740480.

[9]Xie Z,Cui F,Zou Y,et al.Acupuncture enhances effective connectivity between cerebellum and primary sensorimotor cortex in patients with stable recovery stroke[J].Evid Based Complement Altern Med,2014:603909.

[10]Wang Z,Liang P,Zhao Z,et al.Acupuncture modulates resting state hippocampal functional connectivity in Alzheimer disease[J].PLoS One,2014,9:e91160.

[11]Liang P,Wang Z,Qian T,et al.Acupuncture stimulation of Taichong (Liv3) and Hegu (LI4) modulates the default mode network activity in Alzheimer’s disease[J].Am J Alzheimers Dis Other Demen,2014,29:739-748.

[12]Yeo S,Lim S,Choe IH,et al.Acupuncture stimulation on GB34 activates neural responses associated with Parkinson’s disease[J].CNS Neurosci Ther,2012,18:781-790.

[13]Napadow V,Kettner N,Liu J,et al.Hypothalamus and amygdala response to acupuncture stimuli in carpal tunnel syndrome[J].Pain,2007,130:254-266.

[14]Zeng F,Qin W,Ma T,et al.Influence of acupuncture treatment on cerebral activity in functional dyspepsia patients and its relationship with efficacy[J].Am J Gastroenterol,2012,107:1236-1247.

[15]曾芳,李政杰,刘奇,等.针刺脑功能成像研究思路与展望[J].辽宁中医杂志,2013,40(2):373-375.