超声联合神经刺激仪定位腰丛-坐骨神经阻滞在老年患者股骨头置换术中的临床应用

2018-04-10剡夕荣

雷 方,剡夕荣,杨 玲

(山西医科大学第一医院麻醉科,太原 030001;*通讯作者,E-mail:13623672056@163.com)

随着我国人口老龄化,临床上接受人工股骨头置换术的高龄老年患者不断增加[1],而此类患者大多具有如下特点:全身各器官系统的代偿功能低下,且术前常常合并各种慢性基础疾病,如高血压、糖尿病、冠状动脉性心脏病、慢性阻塞型肺部疾病以及骨关节的退行性变等,增加了麻醉风险[2]。对于接受人工股骨头置换术的老年患者,腰丛-坐骨神经阻滞的麻醉方法,麻醉效果确切,同时可避免全麻和椎管内麻醉对患者呼吸、循环系统以及胃肠道和排尿功能的影响,但由于腰丛和坐骨神经的解剖位置较深,存在穿刺定位困难等问题,使其在临床上的应用受到限制。近年来,随着超声联合神经刺激仪在神经阻滞的广泛应用,有效发挥超声的实时引导作用和神经刺激仪的精确定位作用,使得阻滞的成功率大大增加。本研究通过在人工股骨头置换术的老年患者中应用超声联合神经刺激仪定位腰丛-坐骨神经阻滞麻醉,并与单纯使用超声、神经刺激仪定位作比较,为临床应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

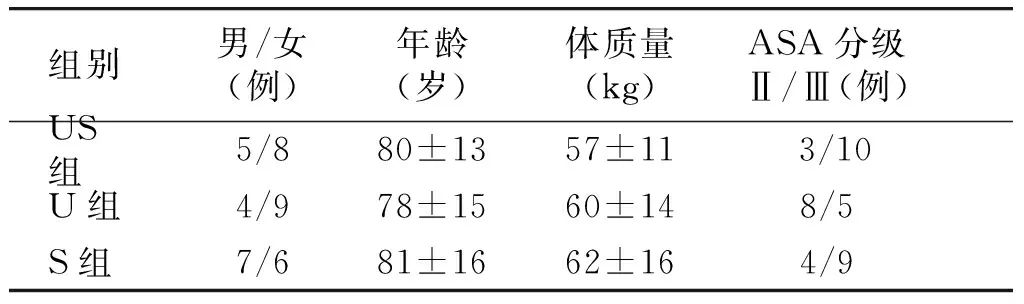

本研究已获山西医科大学第一附属医院伦理委员会批准,并与患者或其家属签署知情同意书。择期行单侧人工股骨头置换术的老年患者39例,男性16例,女性23例;年龄68-85岁,体质量45-68 kg;ASAⅡ-Ⅲ级。排除标准[3]:①有局麻药过敏史;②穿刺部位感染;③使用肝素类药物或明显的凝血机制障碍;④有精神类疾病或存在沟通障碍;⑤手术侧下肢神经损伤或皮肤感觉异常。将其随机分为三组(n=13):超声联合神经刺激仪定位腰丛-坐骨神经阻滞组(US组);超声引导定位腰丛-坐骨神经阻滞组(U组);神经刺激仪定位腰丛-坐骨神经阻滞组(S组)。

1.2 麻醉方法

术前常规禁食、禁饮。入手术室后常规监测无创血压(NIBP)、心电图(ECG)和血氧饱和度(SpO2),建立静脉通道。行神经阻滞前,静脉给予咪达唑仑0.02 mg/kg,舒芬太尼0.1 μg/kg,面罩吸氧并密切观察患者呼吸。

患者取侧卧屈膝屈髋位,阻滞侧位于上方。首先用记号笔标记腰丛和坐骨神经的穿刺点。腰丛穿刺点(腰大肌间隙入路)[4]:连接两侧髂嵴最高点,其与腰椎各棘突连线的交点,向阻滞侧旁开4.5 cm定为穿刺点;坐骨神经穿刺点(臀区入路)[5]:股骨大转子与髂后上棘的连线,经此连线的中点作垂直线,该垂线与股骨大转子和骶裂孔连线的交点定为穿刺点。

U组患者,首先用超声探头垂直置于穿刺点皮肤表面,在穿刺点附近获得满意的腰丛或坐骨神经横断面图像,采用短轴平面内技术,在超声探头外侧1 cm处局部浸润麻醉后,穿刺针由皮肤缓慢刺入,在超声引导下对进针进行调整,通过超声显像,在神经周围注药,使局麻药在神经周围扩散并包裹神经。

S组患者,首先在解剖上选择合适的穿刺点,神经刺激针垂直于皮肤缓慢前进,直至引发肌肉颤抽,缓慢调整穿刺针的方向,找到肌肉最佳收缩时针的位置,将电流从1.5 mA减少至0.5 mA,仍有相应的肌群收缩(刺激腰丛神经时,引发股四肌群颤搐和髌骨跳动,刺激坐骨神经时,引发腓肠肌收缩,足屈或趾屈),回抽无血无脑脊液后注入药物。

US组患者,首先用超声在穿刺点周围扫描定位,在超声实时引导下神经刺激针由皮肤缓慢刺入,进针过程中结合神经刺激仪来确定注药的最佳位置,当神经刺激电流从1.5 mA减少至0.5 mA后仍有肌颤,说明针尖已十分靠近神经,在超声引导下调整针尖方向,并动态观察局麻药的扩散过程,此时超声图像上显示为一包绕神经的液性暗区。

完成阻滞后30 min,患者腰丛-坐骨神经支配皮肤区域针刺痛觉未消失,追加舒芬太尼5 μg,若仍无改善则被认为阻滞失败,更改麻醉方法。

1.3 观察指标

记录各组神经阻滞前(T0)、阻滞后(即从药物注射完毕开始计时)10 min(T1)、30 min(T2)、60 min(T3)的收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率(HR)。

记录各组阻滞完成时间(开始穿刺至注药完成所需时间)、感觉阻滞起效时间[注药完毕到大腿前面(腰丛)或足背外侧(坐骨神经)皮肤感觉缺失的时间]、运动阻滞起效时间[注药完毕到抬腿不能(腰丛)或踝关节运动不能(坐骨神经)的时间]、感觉阻滞持续时间(注药完毕至患肢触觉恢复的时间)、运动阻滞持续时间(注药完毕至患肢恢复自主随意运动的时间)[6]。

记录各组不良反应(恶心、低血压、血肿、神经损伤、局麻药中毒等)发生率。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 一般资料比较

三组间性别构成比、年龄、体质量以及ASA分级差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

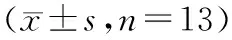

2.2 三组患者不同时间血流动力学变化情况比较

神经阻滞前后,三组患者SBP、DBP、HR变化均差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

组别男/女(例)年龄(岁)体质量(kg)ASA分级Ⅱ/Ⅲ(例)US组5/880±1357±11 3/10U组4/978±1560±148/5S组7/681±1662±164/9

组间一般资料比较,P>0.05

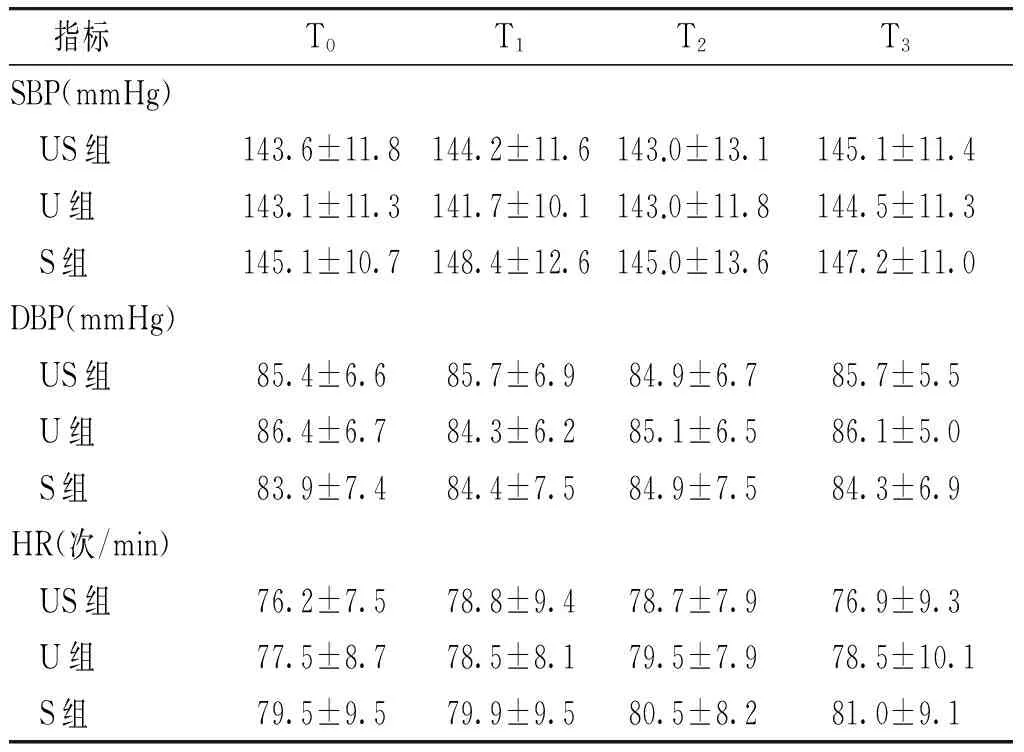

2.3 三组患者神经阻滞情况的比较

US组和U组的神经阻滞完成时间明显短于S组,差异有统计学意义(P<0.05);US组和S组感觉和运动阻滞起效时间均短于U组,而感觉和运动阻滞持续时间均长于U组(P<0.05,见表3)。

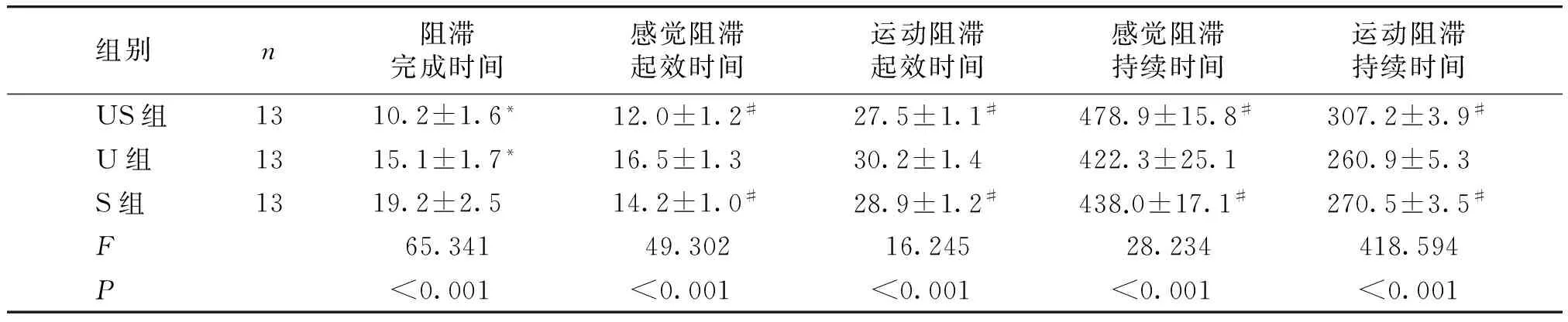

2.4 三组患者不良反应发生情况比较

三组患者术后均未出现血肿和局麻药中毒等并发症,其中US组患者术后有1例出现恶心;U组患者术后有2例出现恶心,1例出现低血压;S组患者术后有1例出现恶心,1例出现坐骨神经支配区轻微皮肤疼痛症状,并在持续2 d后消失,差异无统计学意义(P>0.05,见表4)。

指标T0T1T2T3SBP(mmHg) US组143.6±11.8144.2±11.6143.0±13.1145.1±11.4 U组143.1±11.3141.7±10.1143.0±11.8144.5±11.3 S组145.1±10.7148.4±12.6145.0±13.6147.2±11.0DBP(mmHg) US组85.4±6.685.7±6.984.9±6.785.7±5.5 U组86.4±6.784.3±6.285.1±6.586.1±5.0 S组83.9±7.484.4±7.584.9±7.584.3±6.9HR(次/min) US组76.2±7.578.8±9.478.7±7.976.9±9.3 U组77.5±8.778.5±8.179.5±7.9 78.5±10.1 S组79.5±9.579.9±9.580.5±8.281.0±9.1

组内不同时间点比较,P>0.05;组间比较,P>0.05

组别n阻滞完成时间感觉阻滞起效时间运动阻滞起效时间感觉阻滞持续时间运动阻滞持续时间 US组1310.2±1.6*12.0±1.2#27.5±1.1#478.9±15.8#307.2±3.9# U组1315.1±1.7*16.5±1.330.2±1.4422.3±25.1260.9±5.3 S组1319.2±2.514.2±1.0#28.9±1.2#438.0±17.1#270.5±3.5# F65.34149.30216.24528.234418.594 P<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001

与S组比较,*P<0.05;与U组比较,#P<0.05

表4三组患者不良反应发生情况比较例(%)

组别恶心低血压血肿神经损伤局麻药中毒不良反应发生率χ2PUS组100001(7.69) 2.202>0.05U组210003(23.77)S组100102(23.77)

3 讨论

以往针对人工股骨头置换术的麻醉方式,大多选择全身麻醉或者椎管内麻醉。随着医疗技术水平的提高,临床上发现腰丛-坐骨神经阻滞用于人工股骨头置换术具有明显的优势。首先,外周神经阻滞可以减少全身麻醉或椎管内麻醉引起循环系统血流动力学的剧烈波动,使得麻醉期间血流动力学平稳[7],这对老年患者尤为重要。其次,由于其不阻断腹腔和盆腔的内脏神经,故对胃肠道功能和排尿功能无影响,术后无需禁食,恶心呕吐发生率也低,尤其术后无需导尿,降低了尿路感染,减少了导尿带来的应激反应和不适[8],患者满意度较高。此外,神经阻滞具有术后镇痛优势,有利于患者术后早期患肢的功能锻炼,促进患者早日康复[9],所以临床上腰丛-坐骨神经阻滞日益引起关注。

但由于下肢外周神经解剖结构上位置较深,技术要求高,可能存在神经损伤、定位困难等问题。神经刺激仪的应用,使外周神经阻滞更加客观、准确,并且以其成功率高、阻滞效果确切、并发症少等优点已在临床上逐渐应用。超声是临床上较为常见的一种影像学检测技术,通过其与外周神经刺激仪的联合应用,能简化定位,实时引导,可动态观察局麻药在神经束周围的注射和扩散过程,使之弥散更均匀,减少了局麻药的用量,避免了神经损伤等[10,11]。临床上超声联合神经刺激仪应用于腰丛-坐骨神经阻滞尚少,本研究通过比较超声联合神经刺激仪、单纯超声和单纯神经刺激仪三种不同定位方法用于腰丛-坐骨神经阻滞的麻醉效果,为临床应用提供参考。

研究结果显示,三种神经阻滞方法阻滞前后各时间点的血压、心率无明显变化(P>0.05)。由于阻滞作用于神经的外周区域,对交感神经没有影响,且阻滞仅限于一侧的神经干(丛),故对循环的干扰程度很小,因而麻醉期间血流动力学平稳。

与US组和U组比较,S组患者神经阻滞的完成时间较前两者明显延长(P<0.05)。由于超声图像可清晰地显示神经组织及其周围的肌肉、筋膜、骨、骨膜、血管影等,这些解剖结构可以协助穿刺针到达神经周围,降低穿刺尝试次数,完成阻滞。此外超声能够实时观察穿刺针的推进过程以及针尖回声光点在肌肉及其间隙中的移动,以便及时调整针尖的位置。因此能够较大程度上减少神经阻滞的完成时间。

与US组和S组比较,U组患者感觉、运动神经阻滞起效时间均明显延长,且持续时间明显缩短(P<0.05)。与超声技术相比,应用神经刺激器定位神经,通过刺激混合神经中的运动成分,诱发相应肌群的收缩或抽动,从而识别靶神经,避免了由于操作者对超声图像主观认识引起的偏差,使得定位更加客观、准确,阻滞效果也更加确切。

与U组和S组比较,US组患者不仅神经阻滞的完成时间较前两者明显缩短,且感觉、运动神经阻滞起效时间也均明显缩短,而持续时间明显延长(P<0.05)。结合超声的可视化显像和神经刺激器客观的定位技术,使得神经阻滞的完成时间大大缩短,并且在此双重精确定位的基础上,通过超声动态观察局麻药的扩散情况,若局麻药偏离神经束,能够及时调整针尖位置再注药,确保局麻药在神经束周围的最佳扩散,实现麻醉药物的精准注射,使得阻滞效果得到显著提高。

三组患者比较,感觉阻滞持续时间均明显长于运动阻滞持续时间。对于人工股骨头置换术患者,肌力训练对于术后康复至关重要。有研究显示:人工股骨头置换术后的患者,在保证生命体征平稳的前提下,术后第1天即开始患肢康复训练的效果要优于术后10 d才开始锻炼的效果[12]。而本研究麻醉使用的局麻药罗哌卡因具有感觉和运动分离阻滞的特点,即在减轻疼痛同时,尽可能保持下肢运动时肌力不受影响,有利于术后的康复锻炼[13]。

US组患者术后不良反应的发生率虽小于U组和S组,但三组的差异无统计学意义,可能与本实验观察例数少有关,有待进一步验证。此外三组患者均未出现局麻药中毒,可能与下列因素有关:①研究样本容量小;②罗哌卡因具有收缩血管作用,可减少局麻药量的吸收入血;③注药过程中反复回抽无血再缓慢给药;④术前给予咪达唑仑,可以提高局麻药中毒阈值。

综上所述,超声联合神经刺激仪定位腰丛-坐骨神经在老年患者人工股骨头置换术中具有明显优势,是一种更好的麻醉选择,值得在临床上推广应用。

参考文献:

[1]赵玲,盛旭东,明婷,等.腰丛-坐骨神经阻滞在小切口双极人工股骨头置换术中的应用[J].山西医科大学学报,2013,44(5):398-401.

[2]朱贵芹,朱霞,郑闽江,等.超声联合神经刺激仪定位腰丛-坐骨神经阻滞在危重患者下肢手术中的临床应用[J].临床麻醉学杂志,2013,29(11):1091-1093.

[3]陈汉强,孙立夫,沈娟萍.超声联合神经刺激仪引导腘窝坐骨神经、股神经和隐神经阻滞的临床效果[J].中国现代医生,2016,54(12):116-119.

[4]朱贵芹,朱霞,滕培兰,等.外周神经刺激器定位腰丛-坐骨神经阻滞在血管外科下肢手术中的应用[J].实用临床医学,2008,9(9):45-47.

[5]杨昌明,肖少华,周玉,等.腰丛联合三种入路坐骨神经阻滞用于下肢手术的临床效果[J].临床麻醉学杂志,2009,25(9):818-819.

[6]宋杰,孙明丽,陈美璞,等.神经刺激仪定位下腰丛联合坐骨神经阻滞在老年膝关节镜手术中的应用[J].中国现代医学杂志,2009,19(23):3650-3652+3655.

[7]Taboada M, Atanassoff PG. Lower extremity nerve blocks[J]. Curr Opin Anaesthesiol, 2004, 17(5):403-408.

[8]De Tran QH, Clemente A, Finlayson RJ. A review of approaches and techniques for lower extremity nerve blocks[J]. CJA, 2007, 54(11):922-34.

[9]Ho AM, Karmakar MK. Combined paravertebral lumbar plexus and parasacral sciatic nerve block for reduction of hip fracture in a patient with severe aortic stenosis[J].CJA,2002,49(9):946-950.

[10]李鹏,蔡兵,李美亭.超声联合神经刺激仪引导两种臂丛神经阻滞定位方法的比较[J].临床麻醉学杂志,2015,31(07):644-646.

[11]黄芳,刘文领.神经刺激仪联合超声定位下0.3%的罗哌卡因行下肢神经阻滞的临床研究[J].现代诊断与治疗,2016,27(08):1378-1380.

[12]方汉萍,杜杏利,郭风劲,等.全髋关节置换术后不同时间开始康复训练的效果研究[J].中华护理杂志,2006,41(1):16-19.

[13]张卫东,张元峰,朱可艳.连续腰丛阻滞在下肢关节置换术后镇痛的应用[J].江苏医药,2012,38(21):2569-2570.