发酵前冷浸渍时间对梅鹿辄葡萄酒理化指标的影响

2018-04-10岳圆

岳 圆

(宁夏职业技术学院生物与制药技术系,宁夏银川 750001)

葡萄原料与酿造工艺是决定一款葡萄酒品质的2个重要因素。浸渍工艺是红葡萄酒酿造过程特有的重要环节,主要是将葡萄中固体部分浸没于葡萄醪的过程。目前,浸渍工艺根据时间与温度等条件的不同,主要可以分为传统酿造、热浸渍酿造、二氧化碳浸渍酿造、低温冷浸渍酿造与闪蒸酿造[1]。

冷浸渍工艺是将葡萄原料除梗破碎后降温,在低温条件下进行浸渍。其温度范围可分为2种:一种是适度降温在5~10 ℃条件下进行冷浸渍;二是冷冻(-10~-5 ℃)浸渍[2]。传统工艺中葡萄原料入罐结束后接种酵母菌启动酒精发酵,在24~28 ℃的正常发酵温度控制下,一般5~7 d完成酒精发酵,并分离皮渣,导致葡萄皮中固定的芳香物、花色苷、单宁等多酚类成分浸提不充分,而冷浸渍工艺作为发酵前浸渍的一种,低温浸渍一段时间后,缓慢回温接种酵母,进行酒精发酵与苹乳发酵,可以抑制酵母菌和杂菌的活动,推迟启酵时间[3],将葡萄固体部分所含的特定成分更多地浸提到葡萄汁中,提取出更多的颜色与香气物质,使葡萄酒中获得更多构成其口感骨架的成分[4],尽量多地发挥葡萄原料的潜力[5]。然而过强的冷浸渍强度会额外提取出影响葡萄酒口感的劣质单宁等物质。因此,选择合适的浸渍方法对酿造高品质葡萄酒有着重要意义[6-7]。

国内外酿酒师也多采用该技术来改善葡萄酒的风味。吴春杰[2]通过试验发现,经过冷浸渍工艺(4 ℃,24 h)的处理,酿造出的葡萄酒中干果香气、小浆果香气和温带水果香气含量都有所增加,而生青味有明显的降低。Mcmahon等研究表明,对葡萄酒酿前冷浸处理会增加赤霞珠糖苷含量,改善口感[8]。陈佳威等[3]发现,冷浸渍时间的增加可以增添葡萄酒中的果香,使其口感更为纯正。

宁夏贺兰山东麓产区作为我国新兴的优质葡萄产区之一,可以生产出品质优良的葡萄原料[2],目前很多酒庄都采用冷浸渍工艺进行酿酒,但主要参考国内外其他产区的酿造工艺,且对冷浸渍工艺的具体技术参数研究较少。笔者以梅鹿辄葡萄为原料,在冷浸渍温度8~9 ℃研究冷浸渍时间对葡萄酒品质的影响,为该地区正确地采用冷浸渍工艺提供理论和实践依据。

1 材料与方法

1.1材料试验以2016年9月宁夏贺兰山东麓原鸽酒庄选用的梅鹿辄作为研究原料。主要仪器:双光率紫外可见分光光度计(谱析TU-1901)、千分之一电子天平ME203E、雷磁PHS-3C pH计、B11-3恒温磁力搅拌器、蒸馏装置、气相色谱仪。

主要试剂:无水碳酸钠、F-C试剂(福林酚,BR grade)、氯化钾、浓盐酸(37.5%)、结晶乙酸钠、冰乙酸、没食子酸、单宁酸、氯化钠、2-辛醇等。

1.2方法pH、挥发酸、酒精度参照GB/T 15038—2006葡萄酒、果酒通用测定方法。单宁的检测参照文献[19];花色苷的检测参照文献[10];总酚的检测参照文献[11];色度、色调的检测参照文献[12]。葡萄酒(汁)香气成分测定:固相微萃取方法[13],先将固相微萃取(SPME)的萃取头在气相色谱的进样口老化2 h,取3 mL葡萄酒(汁)于20 mL顶空瓶中,加入3 g分析纯氯化钠和5 μg 2-辛醇,充分摇匀,放入水浴锅中,温度为60 ℃,水浴加热10 min之后,将SPME(PDMS/100 μm)的萃取头通过顶空瓶插入到样品中,推出纤维头,避免将纤维头碰到酒样,恒温加热20 min后抽回纤维头,将萃取头插入气相色谱仪进样口,解吸附5 min,拨出萃取头,启动仪器开始采集数据。

气相色谱条件:毛细管色谱柱DB-1(30 m×0.25 mm×0.25 μm),进样口温度270 ℃,分流进样,分流比为25∶1,初温45 ℃保持5 min,再以5 ℃/ min的升温速度升至260 ℃,5 min后降低温度,载气为He,流速为1 mL/min,汽化室温度为280 ℃。

质谱条件:EI电离源,电离电压为65 eV,扫描范围40~650 μm,离子源温度270 ℃。

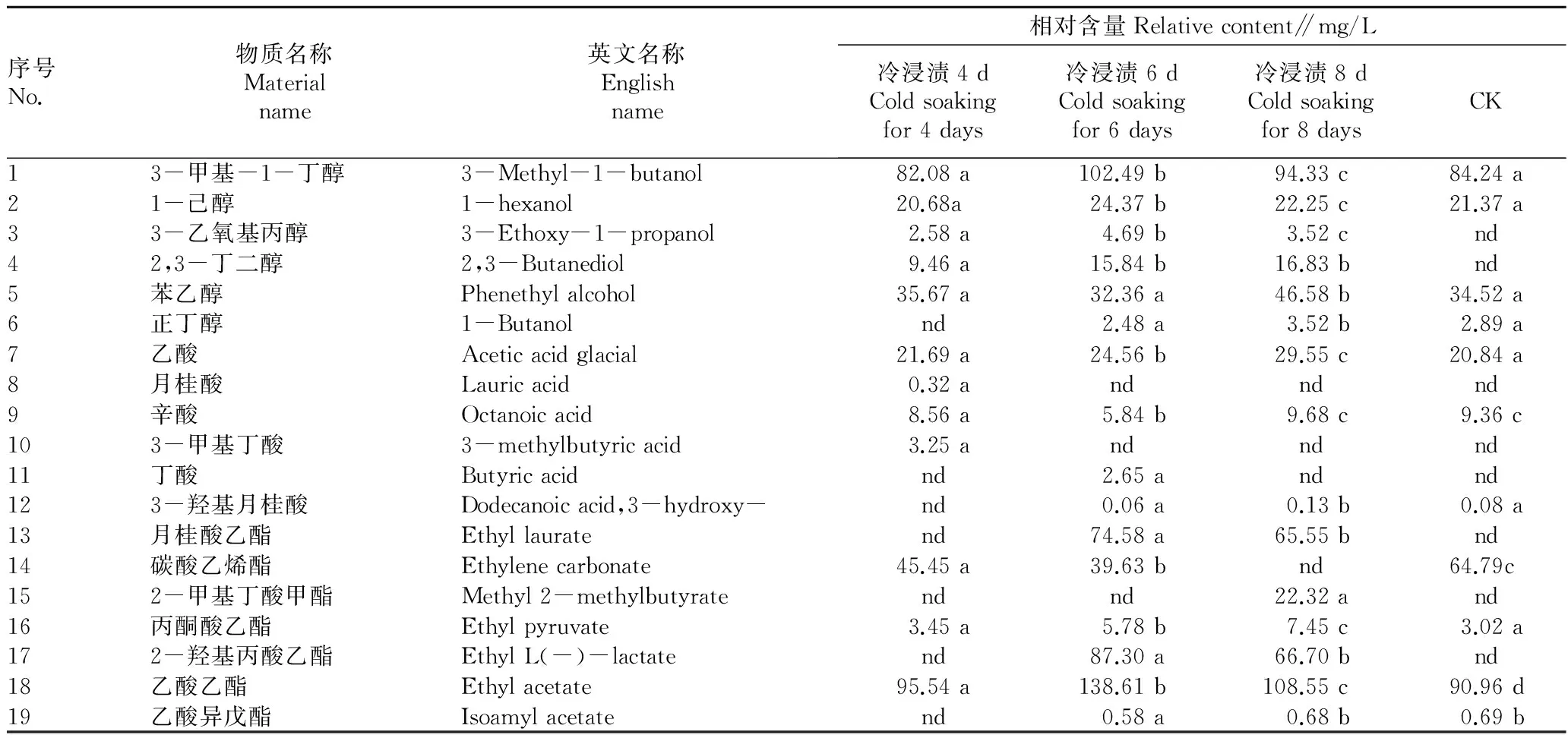

葡萄酒感官质量分析:参照亚洲葡萄酒大赛质量标准,对3个不同处理的梅鹿辄葡萄酒分别进行品尝分析,由8位感官评价员,按表1进行打分,并对结果统计比较。

表1 葡萄酒品尝评价

注:85~100分表示优异;80~85分表示优秀;70~80分表示好;50~70分表示一般;<50分表示不好

Note:85-100 is perfect; 80-85 is well; 70-80 is good; 50-70 is general; <50 is bad

1.3试验设计葡萄原料经过穗选、粒选与除梗,整粒入罐,选用1 m3发酵罐,保持8~9 ℃低温进行浸渍处理,冷浸渍时间设置4、6和8 d的对比。冷浸渍结束后缓慢升温15 ℃以上加入酵母,酒精发酵温度控制在25~28 ℃,发酵浸渍结束后30 d取样并测其理化指标,3次重复,测其挥发性成分并进行感官品评。

1.4数据处理对数据进行单因素方差分析,并进行了多重比较(0.05水平),用软件SPSS(11.0)进行分析。

2 结果与分析

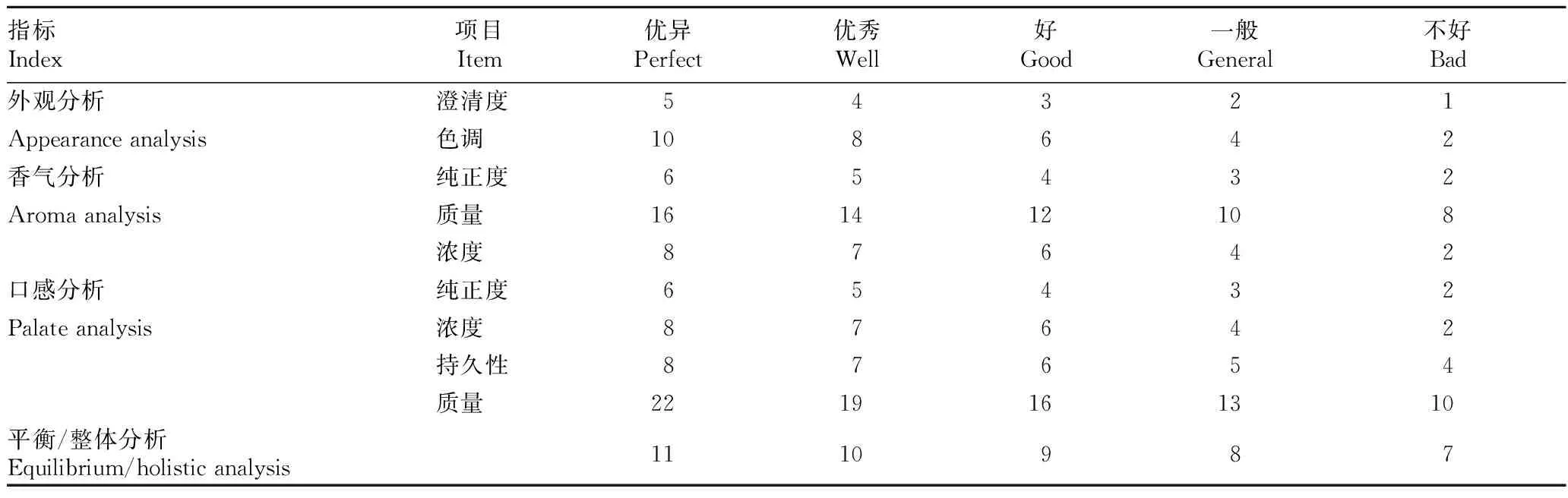

2.1发酵浸渍结束后不同处理对葡萄汁理化指标的影响从表2可以看出,经过发酵浸渍处理的各样品酒精度没有明显差异,总酸与冷浸渍阶段相比有少许下降,pH提高,但各样品间无明显差异;色度随冷浸渍时间的增加显著增加,冷浸渍8 d时色度值达到最大。发酵浸渍结束后冷浸渍8 d的处理色调值显著大于其他2组。酒精发酵结束后,各处理总花色苷含量无明显差异,但各处理均比冷浸渍结束时含量高;单宁较冷浸渍阶段时有明显增加,各处理之间也有显著性差异;各处理总酚含量与冷浸渍阶段相比都有较大提高,6 d和8 d的处理没有显著差异。CK处理的色度值、酒精度、总花色苷、单宁、总酚含量都显著低于其他各组处理,色调值、pH较其他处理高,说明冷浸渍工艺可以显著提高葡萄酒的酚类物质和色素物质含量。

表2 发酵结束时不同冷浸渍时间对葡萄酒理化指标的影响

注:同列不同小写字母表示在0.05水平上差异显著

Note:Different lowercase letters in the same column indicate significant differences at 0.05 level

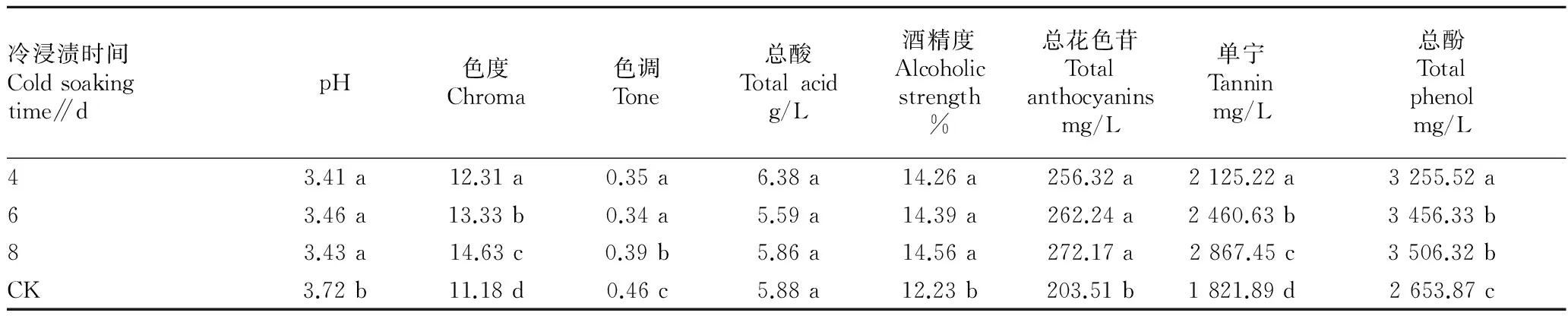

2.2发酵浸渍结束后不同处理对葡萄酒香气成分的影响葡萄酒中的醇类物质也是葡萄酒中的主要呈香物质,该试验中不同冷浸渍时间处理梅鹿辄葡萄酒中醇类化合物的种类和相对含量上都有一定的差异。由表3可知,所有处理共检测出6种醇类物质,分别是3-甲基-1-丁醇、1-己醇、3-乙氧基丙醇、2,3-丁二醇、苯乙醇、正丁醇,其含量在2.48~102.49 mg/L,其中3-甲基-1-丁醇、1-己醇、苯乙醇为所有处理共有的醇类化合物,3-甲基-1-丁醇、1-己醇、3-乙氧基丙醇在冷浸渍6 d时含量相比于其他处理显著提高。苯乙醇和正丁醇在冷浸渍8 d时达到最大值。

在所有处理中共检测出酸类化合物6种,分别是乙酸、月桂酸、辛酸、3-甲基丁酸、丁酸、3-羟基月桂酸,其含量在0.06~29.55 mg/L。辛酸具有涩味,可以加强酒的层次感,平衡酒体结构,乙酸会使酒体产生醋味,在酿造的过程中应避免乙酸含量过高。由表3可见,乙酸和3-羟基月桂酸随着冷浸渍时间的延长含量不断增加,在冷浸渍8 d时达到最大值。辛酸含量随着冷浸渍时间的延长先降低后增加,在冷浸渍8 d达到最大值,对照处理和8 d处理无显著性差异。

酯类化合物具有花果香。该试验中不同冷浸渍时间处理使得酯类物质种类和含量都有所差异,由表3可知,所有处理共有7种酯类物质,分别是月桂酸乙酯、碳酸乙烯酯、2-甲基丁酸甲酯、丙酮酸乙酯、2-羟基丙酸乙酯、乙酸乙酯、乙酸异戊酯,其含量在0.58~138.61 mg/L,月桂酸乙酯在4 d处理和对照处理未检测到,在冷浸渍8 d达到最大值125.55 mg/L;碳酸乙烯酯在对照处理时较高;丙酮酸乙酯随着冷浸渍时间的延长而增加,2-羟基丙酸乙酯和乙酸乙酯在冷浸渍6 d时显著提高,之后又降低;乙酸异戊酯在冷浸渍4 d时未检测出来,其他处理含量较低,8 d处理和对照处理无显著性差异。

表3 不同冷浸渍时间的梅鹿辄葡萄酒香气成分含量

注:同列不同小写字母表示在0.05水平上差异显著;nd表示未检出

Note:Different lowercase letters in the same column indicate significant differences at 0.05 level,nd indicates that it is not detected

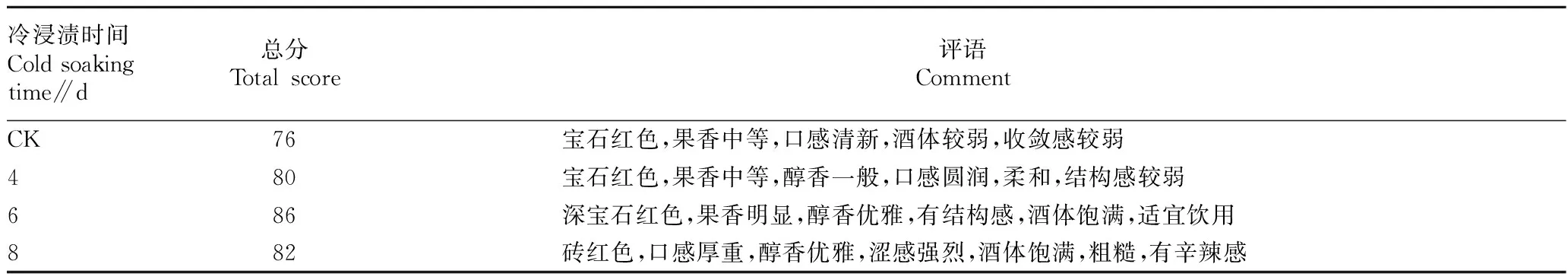

2.3冷浸渍不同时间对梅鹿辄葡萄酒感官质量的影响由表4可见,对比组得分最低,是由于酒体较弱,收敛感不强,造成葡萄酒整体不平衡;冷浸渍4 d较圆润、柔和,但又缺少支撑感;冷浸渍6 d果香、花香明显,醇香优雅,结构感较好,得分最高;冷浸渍8 d由于涩感强烈,口感粗糙,且呈砖红色,得分较低。

表4 冷浸渍葡萄酒感官评价

3 结论与讨论

3.1结论与对照相比,不同冷浸渍时间处理均能不同程度提高梅鹿辄葡萄酒酚类物质和色素物质的浸提。冷浸渍结束时冷浸渍6 d以后单宁含量不再明显增加;发酵浸渍结束后各处理pH、总酸、酒精度、总花色苷含量无明显差异,冷浸渍6 d以后总酚含量不再明显增加。

梅鹿辄不同冷浸渍时间均提高了葡萄酒的香气种类和总量,冷浸渍6 d处理香气含量最高,不同处理在挥发性物质的种类和相对含量上都存在一定的差异,发酵浸渍结束后梅鹿辄葡萄酒中酯类物质相对含量最高,其次是醇类物质和酸类物质。醛酮类物质以及其他物质相对含量较低,所有物质构成了冷浸渍结束时梅鹿辄葡萄酒的香气特征。同时可以看出醇类物质、酯类物质随着冷浸渍时间的增加呈现先增加后降低的趋势,6 d冷浸渍酒中二者含量最高;酸类物质随着冷浸渍时间的增加逐步升高。结合品评可以得出,冷浸渍6 d样品结构感强、果香浓郁、单宁细腻,因此对于梅鹿辄葡萄酒来说,冷浸渍6 d为最适宜时间。

3.2讨论随着葡萄酒酿造技术的不断发展,冷浸渍工艺的优势已被越来越多的葡萄酒生产者所认可,冷浸渍工艺既可延长浸渍时间,也能获得更好的多酚类物质及葡萄酒香气成分。该试验分别研究了冷浸渍不同时间对梅鹿辄葡萄酒品质的影响,以期为这种品种葡萄酒的生产提供参考和依据。在该试验中,对于梅鹿辄葡萄酒在发酵浸渍结束后检测葡萄酒的理化指标、挥发性物质和感官质量以得出结论。当然,该试验还存在很多不足,该试验与陈佳威等关于冷浸渍时间对赤霞珠干红葡萄酒品质的影响的研究相比,不足之处是该试验在发酵浸渍结束后30 d采样并测其理化指标以及香气成分的,而陈佳威等的研究是在葡萄酒苹果酸-乳酸发酵结束后进行的,在这个阶段葡萄酒里面的香气物质种类和含量会更高,酒的质量更接近出产酒,评价的意义就更大。由于设备条件有限,该试验只设置了3组对比组,应该多设置对比组,所得结果会更加精确,如设置5组对比组。在该试验出现的感官品评部分,品评人员都是拥有相应品酒资格的专业人员,由于品酒环节有一定的主观性,因此后续研究中可以考虑采用电子舌、风味图谱等方式得出最科学的品评表。

[1] 徐金辉.红葡萄酒新工艺(发酵前冷浸渍、清汁部分分离发酵)的研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2009.

[2] 吴春杰.冷浸渍工艺对干红葡萄酒特征性感官理化指标的影响[D].杨凌:西北农林科技大学,2014.

[3] 陈佳威,王焕香,商华,等.冷浸渍时间对赤霞珠干红葡萄酒品质的影响[J].中外葡萄与葡萄酒,2013(2):53-54.

[4] SANTIS D D,FRANGIPANE M T.Effect of prefermentative cold maceration on the aroma and phenolic profiles of a merlot red wine[J].Italian journal of food science,2010,22(1):47-53.

[5] BUDICLETO I,GRACIN L,LOVRIC T,et al.Effects of maceration conditions on the polyphenolic composition of red wine ‘Plavac mali’[J].Journal of grapevine research,2008,47(4):245-250.

[6] 成正龙,王千存,彭涛,等.几种浸渍方式对葡萄酒酒质影响探讨[J].中国酿造,2012,31(6):150-152.

[7] HERJAVEC S,JEROMEL A,PRUSINA T,et al.Effect of cold maceration time on Zilavka wine composition[J].Centrual European agriculture,2008,9(3):505-510.

[8] MCMAHON H M,ZOECKLEIN B W,JASINSKI Y W.The effects of prefermentation maceration temperature and percent alcohol(v/v) at press on the concentration of Cabernet Sauvignon grape glycoside and glycoside fractions[J].American journal of enology and viticulture,1999,50(4):385-390.

[9] 张振文,宁鹏飞,张军贤,等.葡萄酒缩合单宁测定方法的比较研究[J].食品科学,2012,33(20):233-237.

[10] 翦祎,韩舜愈,张波,等.单一pH法、pH示差法和差减法快速定量干红葡萄酒总花色苷的比较[J].食品工业科技,2012(33):323-423.

[11] 李静,聂继云,李海飞,等.Folin-酚法测定水果及其制品中总多酚含量的条件[J].果树学报,2008,25(1):126-131.

[12] 李华,王华,袁春龙,等.葡萄酒工艺学[M].北京:科学出版社,2007:43-46.

[13] 何华,倪坤仪.现代色谱分析[M].北京:化学工业出版社,2004.