工会是否提升了国有企业员工的幸福感?

2018-04-08张抗私刘翠花

张抗私,刘翠花

(东北财经大学 经济学院,辽宁 大连 116025)

一、问题的提出

随着中国市场经济体制改革的深化,工会化范围不断扩大,据2016年《中国统计年鉴》显示,截至2015年底全国已建工会组织的基层机构有近280.60万家,约为2003年的3倍,工会成员已达到2.95亿人。作为国民经济发展的重要力量,国有企业工会组织覆盖率更高。从功能来看,国有企业工会具有参与薪资和福利待遇议价以及改善工作条件等作用,是员工利益的维护者和代言人。工会的作用一直备受国内外学者关注,概括来讲主要体现在工资溢价、额外福利和改善劳动关系等方面。有关工会的工资溢价作用,最早源于Lewis[1]的经典研究,他指出工会将工人的工资水平提高了10%—15%。Rosen[2]研究发现,与无工会企业相比较,工会企业的工资水平要高出16%—25%。Lanot 和Walker[3]指出当使用“半参数”方法排除自选择带来的内生性问题时,工会仍对工资有显著正向作用。魏下海等[4]的研究也表明工会能够导致工资显著提升,即中国企业确实存在工会的工资溢价效应。李明和徐律炜[5]指出不同技能等级员工获得工会的工资溢价程度不同,中等技能员工加入工会获得的工资溢价水平要高于均值,国有企业员工获得的工资溢价水平高于非国有企业。

工会具有调节额外福利如减少工作时间和参加医疗保险等作用,Freeman和 Medoff[6]提出在工会企业中,年长的、流动性较低的工人偏好往往会被工会优先考虑,并通过集体谈判方式进一步提高企业在额外福利方面的支付。Buchmueller等[7]指出员工加入工会组织能够大幅度提高其获得养老和医疗等保险的概率。赵忠义[8]指出工会能够显著提高工人小时工资和缩短每月平均工作时间,并提高企业养老保险覆盖率和人力资本投资回报率。Freeman[9]认为工会还具有改善劳动关系的作用,主要通过集体发声降低离职率以促使雇用关系更加稳定,以及在劳资谈判时为会员争取更为良好的薪资报酬两种机制来影响雇员和雇主行为。Kahn 和Morimune[10]发现当工会力量足够强大并且能够与企业进行工资和雇用规模谈判时,在短期内裁员情况会受到一定的限制。魏下海等[11]的研究进一步证实工会可以显著改善企业雇用期限结构,有效提高企业长期雇用占比。

工会会员是员工的一个客观身份,加入工会组织会使员工的工资、福利和劳资关系等得到改善,而以上方面也密切关乎到员工幸福感。Clark和Oswald[12]认为相比失业者,就业者幸福感明显更高。Diener[13]认为幸福感是人们对于自身生活满意度的一种感受和评价,包括工作和家庭等众多因素的主观感受。Frey和Stutzer[14]认为在某一特定时间点上,幸福感与收入水平之间存在正向关系,即收入水平越高,幸福感越强。国内学者关于幸福感的研究也逐渐丰富,李儒林等[15]认为幸福感的影响因素主要包括气质、健康和性别等内部因素,以及文化、工作、收入和婚姻等外部因素。张进和马月婷[16]研究发现工作满意度与幸福感的认知因素(生活满意度)之间存在显著正相关关系,并且持有积极情感能够较好地调节工作满意度与幸福感之间的关系。鲁元平和王韬[17]指出收入相对较高、家庭信任感强、工作满意度高、人际关系和谐、积极乐观的人幸福感更强,而失业、收入不平等和通货膨胀等则会造成幸福感弱化。杨胜利和谢超[18]考察了就业对员工幸福感的影响效应,指出周工作时间、工作自由程度、收入水平和参加社会保险对员工幸福感有显著影响。吴愈晓等[19]发现体制内就业女性的平均工作时间远低于体制外就业女性,不就业女性和体制内就业女性的幸福感强于体制外就业女性。

综上所述,工会对国有企业员工的工资水平、福利待遇和劳资关系等会产生积极作用,进而对国有企业员工幸福感产生影响,但影响程度如何以及为什么会产生这种影响是本文重点研究的内容。

二、数据来源、模型设定与变量说明

(一)数据来源

本文使用2013年中国综合社会调查(CGSS)中的城乡居民生活综合研究项目数据,该调查是由中国人民大学社会科学部和香港科技大学社会科学部发起的一项全国性、综合性和连续性学术性调查,涉及到全国范围内28个省份125个县(区),并最终获得约12 000户家庭问卷调查的随机样本。CGSS是国内大型调查中质量较高、最为开放、影响力最大的数据之一,同时2013年数据是目前网上平台公布的最新数据,保证了数据的时效性,具有较理想的代表性。本文研究对象为目前在国有企业工作的18—55岁的员工,剔除掉数据缺失的样本后,共计得到2 951个有效微观样本。

(二)模型设定与变量说明

本文被解释变量国有企业员工幸福感(Hap)为有序离散变量,赋值为1—5的整数,运用有序Probit模型来分析参加工会对国有企业员工幸福感的影响。该模型假定存在一个能够代表被解释变量(Hap)但又不能直接观测的潜在变量(Hap*),本文假定潜在变量(Hap*)由下式决定:

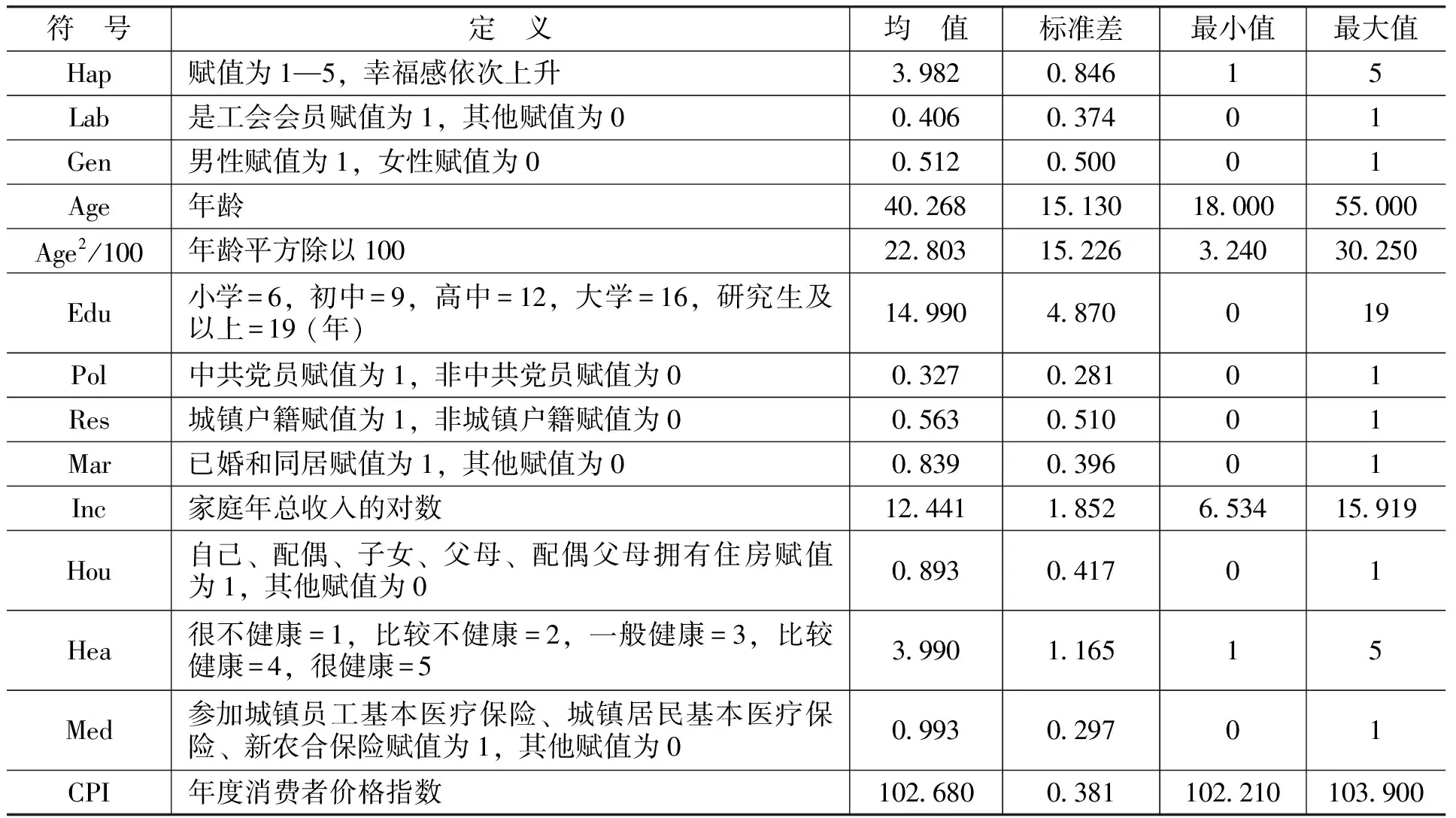

表1 变量赋值及描述性统计

三、结果分析

(一)基准模型

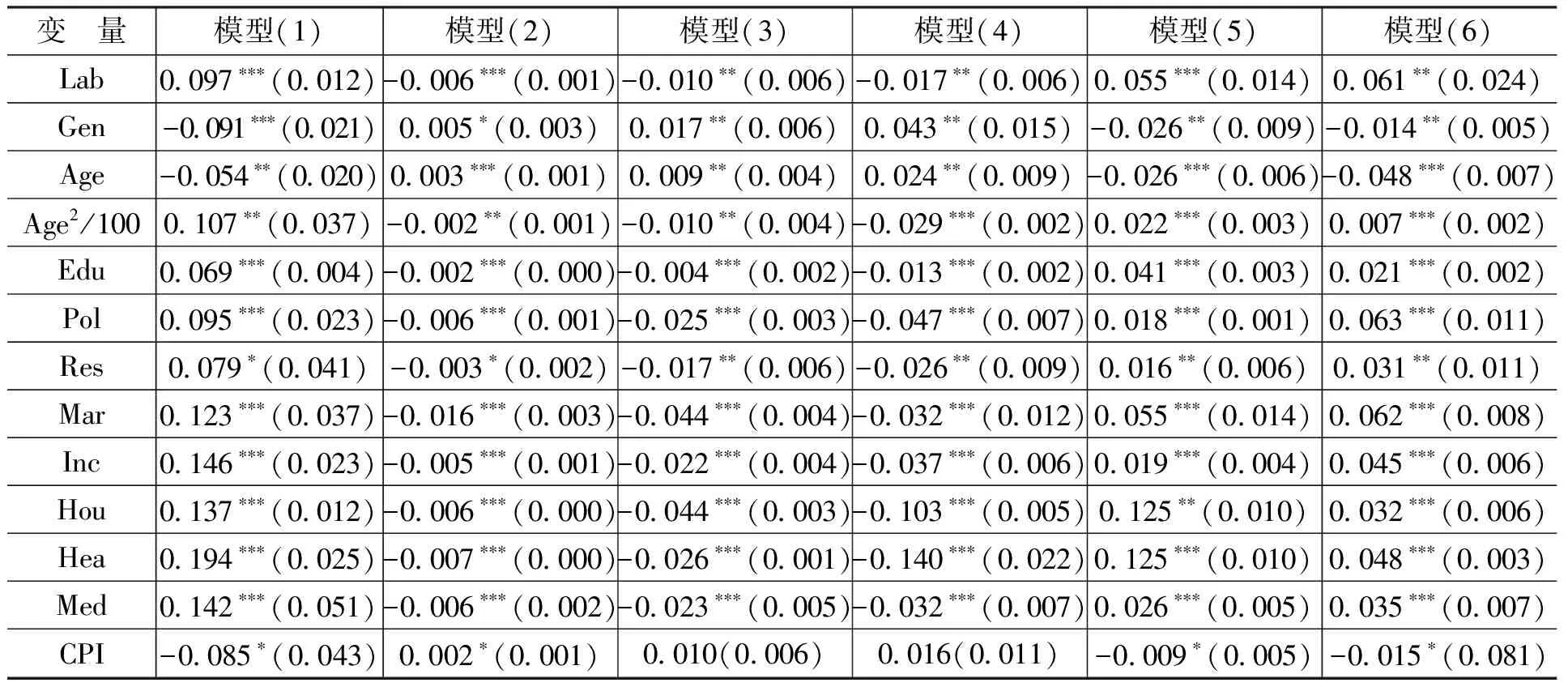

表2中模型(1)是工会对国有企业员工幸福感影响的全样本有序Probit回归结果,模型(2)—模型(6)分别是幸福感依次取1—5时的回归结果。

表2 有序Probit回归结果

注:括号内为标准误差,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,下同。观测值为2 951。

从表2可以看出,全样本回归结果显示,工会的回归系数在1%水平上显著为正,这表明参加工会显著提升了国有企业员工的幸福感。具体而言,参加工会使得国有企业员工感到比较幸福和非常幸福的概率上升5.5%和6.1%,使得国有企业员工感到非常不幸福、比较不幸福、一般幸福的概率下降0.6%、1.0%和1.7%。

从性别来看,女性国有企业员工幸福感高于男性,这可能是由于男性国有企业员工要承担更多的社会责任和支撑家庭经济来源等压力有关。由年龄和年龄平方/100的回归系数可以看出,年龄与国有企业员工幸福感之间存在二元非线性U型关系,即在一定年龄之前,国有企业员工幸福感会随着年龄的增加而呈现下降的趋势,当达到年龄拐点之后,幸福感会随着年龄的增加而呈现上升趋势。受教育年限、政治面貌、户籍状况和婚姻状况对国有企业员工幸福感的影响显著为正。

收入会显著提高国有企业员工幸福感,从全样本回归结果来看,国有企业员工幸福感的回归系数在1%水平上显著为正。从边际效果来看,收入每提升1%,使得国有企业员工感觉比较幸福和非常幸福的概率上升1.9%和4.5%,这表明收入水平提高是影响国有企业员工幸福感的重要因素。拥有住房对国有企业员工幸福感有显著正向影响,拥有住房使得国有企业员工感到非常不幸福、比较不幸福和一般幸福的概率分别下降0.6%、4.4%和10.3%。近年来房价越来越高,特别是在一、二线城市买房更为困难,住房问题的解决会使得国有企业员工主观满意度和幸福感均显著提升。

健康状况对国有企业员工幸福感有显著正向影响,即国有企业员工身体越健康,会有更多的体力和精力去工作、生活和享受,幸福感才会越高。参加医疗保险对国有企业员工幸福感有显著正向影响,主要原因是医疗保险可以有效促进参保居民健康水平的提高,而健康水平的提高又与国有企业员工幸福感之间存在正向关系。此外,通货膨胀率对国有企业员工幸福感的影响在10%水平上显著为负,这表明由于较高的通货膨胀率会造成物价水平上涨,进而会造成实际货币工资水平下降,进一步使得国有企业员工幸福感降低。

(二)内生性检验

参加工会将显著提升国有企业员工幸福感,但两者之间可能存在内生性偏误问题。产生内生性可能是由于遗漏变量、测量误差或联立性偏误等原因造成的,而内生性则会导致估计系数出现有偏和非一致性。解决内生性问题最有效的方法是工具变量法,即找到一个影响国有企业组建工会但不会影响员工幸福感的变量。本文借鉴魏下海等[11]的思路,采用企业长期雇用占比(Emp)作为员工是否参加工会的一个工具变量。通常企业长期雇用占比越高,其雇用关系越稳定,这些劳动力队伍越稳定的企业有更强烈的动机组建工会,从而员工加入工会的可能性越高,即企业长期雇用占比与是否参加工会之间存在高度正相关性。同时,长期雇用占比是国有企业用工结构体系中客观存在的变量,与国有企业员工幸福感之间不存在明显的相关性,因而采用企业长期雇用占比作为本文的工具变量较为合理。计算公式为:企业长期雇用占比=签订长期雇用合同企业员工人数/企业全体员工人数×100%。

需要注意的是,当是否参加工会与国有企业员工幸福感都为离散数据时,若仍采用两阶段最小二乘法(2SLS)等工具变量法会失效。为了解决这一问题,Sajaia[21]提出了双变量有序Probit模型,与两步估计法和两阶段最小二乘法比较而言,利用完全信息极大似然方法估计得到的结果更为有效,同时这种方法得到了学界的认可和使用,因而本文以国有企业长期雇用占比作为是否参加工会的工具变量进行两阶段回归,双变量有序Probit模型的两阶段回归结果如表3所示。

表3 双变量有序Probit模型的两阶段回归结果

从表3可以看出,内生性检验辅助参数Atanhrho的估计系数为0.624,且在5%水平上显著,因而拒绝参加工会为外生变量的原假设,即核心解释变量是否参加工会与被解释变量国有企业员工幸福感之间存在内生性问题,从而采用双变量有序Probit回归进行调整是有必要的。第一阶段回归结果显示,企业长期雇用占比对参加工会的影响在1%水平上显著为正(回归系数为0.160),即企业雇用结构越稳定,建立工会的动机越强,从而国有企业员工参加工会的概率也越高,这与前面的分析相一致。第二阶段回归结果显示,参加工会对国有企业员工幸福感的影响在1%水平上显著为正(回归系数为0.124),高于表2中没有控制内生性时的回归结果,表明当排除了内生性问题后,参加工会对于提升国有企业员工幸福感的作用更大。

第一阶段回归结果显示,劳动者收入的回归系数为0.121,且在1%水平上显著,表明国有企业员工加入工会可以有效提升其工资福利水平,这也证实了前面文献回顾中提到的工会的工资溢价效应,同时收入水平的提升又会提升国有企业员工的幸福感。员工的健康状况和是否参加医疗保险的回归系数分别为0.102和0.136,且分别在1%和5%水平上显著,表明加入工会的国有企业员工会积极参加医疗保险,并定期进行健康体检,这些措施将有助于提升员工的健康状况,同时结合第二阶段回归结果,积极参加医疗保险和良好的健康状况又会显著提升员工的幸福感。此外,两阶段回归结果显示,员工的政治面貌和婚姻状况与工会之间也呈现显著正相关关系,且政治面貌和婚姻状况又与员工幸福感呈现显著正相关关系,表明国有企业员工加入工会后,由于积极参与企业年会和文体娱乐等组织活动,政治思想觉悟和身心健康得到显著提升,家庭生活也会变得更加充实幸福,因而参加工会的国有企业员工幸福感会显著提高。

(三)分样本估计

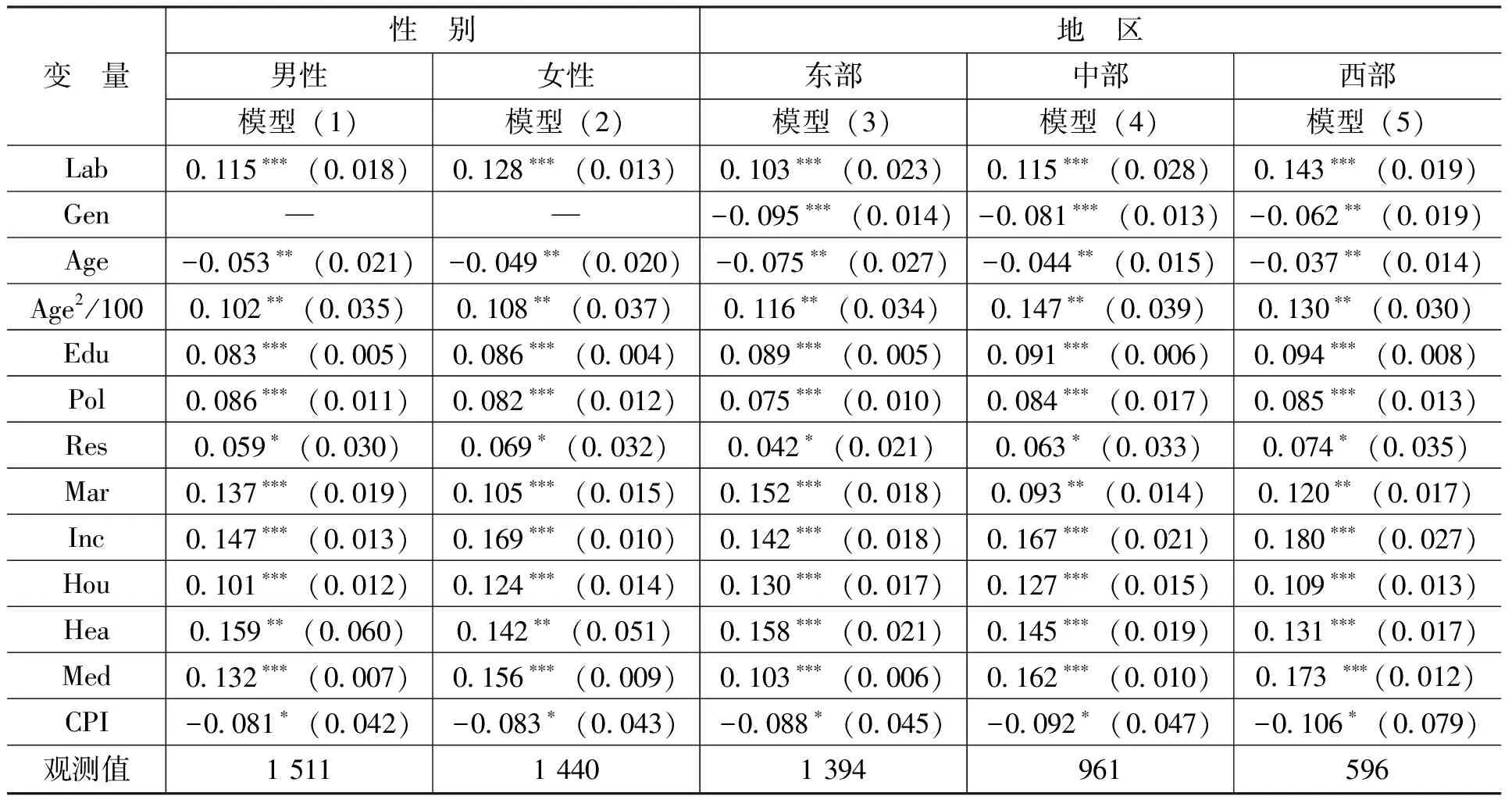

前文是对全样本进行的回归分析,得出的是工会对国有企业员工幸福感的一个平均影响效应,并没有对不同群体进行区分。为进一步考察参加工会对国有企业员工群体是否存在群体异质性和区域异质性,本部分从性别和地区两个角度进行划分,即将全体样本划分为男性和女性以及东部地区、中部地区和西部地区等子样本,仍然以企业长期雇用占比作为工会的工具变量,并用双变量有序Probit模型进行回归,具体回归结果如表4所示。

表4 分样本回归结果

注:限于篇幅,没有列出第一阶段的回归结果,留存备索。

从表4可以看出,参加工会无论是对男性国有企业员工还是女性国有企业员工的幸福感而言,都会产生正向影响,且均在1%水平上显著,但参加工会对女性国有企业员工幸福感的影响明显高于对男性国有企业员工的影响,表明女性国有企业员工更看重企业是否设立工会组织以及自身是否能够成为工会成员。这可能是由于女性在劳动力市场中会面临一定的性别歧视和就业歧视,而且女性国有企业员工自身有更强的感性认知和归属感,如果她们加入企业工会则能够更好地代表、参与和组织单位的民主管理及监督,更好地维护女性国有企业员工在企业中的合法劳动权益,并且在工会中不断加强学习和自我教育,以积极推动社会生产力水平的提高。

从地区分样本来看,参加工会对不同地区国有企业员工幸福感影响不同,从东部沿海到西部内陆的区域异质性较为明显,回归结果显示正向影响逐渐增强,这表明与东部地区国有企业员工相比,果参加工会能够给西部地区国有企业员工带来更高的幸福感。一个可能的原因是由于经济发展水平上的差异,西部地区设立工会组织的国有企业相对较少。因此,如果西部地区国有企业员工能够成为工会组织中的成员,可能无论是在主观心理的幸福感程度上如提升员工满意度和改善福利水平,还是在实践中通过签订集体工资协议和劳动合同等维护劳动者权益方面,都会比在东部地区参加工会的国有企业员工幸福感的影响更高。

关于其他控制变量,受教育年限对国有企业员工幸福感的影响呈现出较明显的性别异质性和区域异质性。具体而言,受教育年限对提升女性国有企业员工幸福感的影响高于对男性国有企业员工幸福感的影响;与东部地区相比,受教育年限对提升中部地区和西部地区国有企业员工幸福感的影响更加明显。对于政治面貌,身为中共党员对男性国有企业员工幸福感的影响高于对女性国有企业员工的影响;同时,从东部地区到中部地区再到西部地区的地域变化中,中共党员身份对提升国有企业员工幸福感的正向影响程度逐渐增强。性别分样本回归结果显示,与男性国有企业员工相比,城镇户籍、收入越高、拥有住房和参加医疗保险对提升女性国有企业员工幸福感更为关键;婚姻状况和健康状况对男性国有企业员工幸福感的正向影响更大,表明已婚和身体越健康的男性国有企业员工幸福感要明显高于同等条件下的女性国有企业员工。通货膨胀率对国有企业员工幸福感均会产生显著负向影响,而且相比于男性以及东部地区和中部地区的国有企业员工而言,通货膨胀率对于女性和西部地区国有企业员工幸福感的负向影响更大。

四、研究结论与政策建议

本文基于2013年CGSS数据定量分析了参加工会对国有企业员工幸福感的影响,以企业长期雇用占比作为工会的工具变量进行内生性处理,并按照性别和地区分样本进行双变量有序Probit回归,以进一步检验工会对国有企业员工幸福感是否存在群体异质性。研究得出以下结论:第一,工会对国有企业员工幸福感有显著正向影响。全样本回归结果显示,工会对国有企业员工幸福感的影响在1%水平上显著为正,表明参加工会显著提升了国有企业员工的幸福感。以企业长期雇用占比作为工会的工具变量有效解决了内生性问题,双变量有序Probit回归结果显示,企业雇用结构越稳定,国有企业员工参加工会的概率越高,从而会更加显著地提升国有企业员工幸福感。第二,工会能显著提升国有企业员工的薪资福利水平。内生性检验显示,工会与劳动者收入之间呈现显著正相关关系,表明国有企业员工加入工会可以有效提升其工资水平,工会的工资溢价效应明显。员工的健康状况、是否参加医疗保险与工会之间也呈现出正相关关系,且分别在1%和5%水平上显著,由于加入工会的国有企业员工会积极参加医疗保险,并定期进行健康体检,这些措施将有助于提升员工的身心健康,而积极参加医疗保险和良好的健康状况又会显著提升员工的幸福感。第三,工会对提升女性国有企业员工幸福感的影响更大。性别分样本估计结果显示,与男性国有企业员工相比,参加工会和受教育年限对于提升女性国有企业员工的幸福感影响更大;地区分样本估计结果显示,从东部地区到中部地区再到西部地区,参加工会和受教育年限对国有企业员工幸福感的正向影响逐渐增强,这表明与东部地区国有企业员工相比,中部地区和西部地区国有企业员工如果参加工会并不断增加受教育年限则能够给个人带来更高的幸福感。

为进一步提高国有企业员工幸福感,加强工会对员工幸福感的影响,政府和国有企业工会应该努力做到以下方面:第一,国有企业工会必须努力为员工提供高质量服务,如积极提升和改善工会会员的薪资福利待遇、工作条件和医疗保险覆盖率等保障制度,定期举办企业年会和文体娱乐等活动,并对国有企业履行劳动合同和集体合同的情况进行监督,切实维护劳动者的合法权益和身心健康。第二,国有企业工会要关照和帮助女性员工加入工会组织,从她们最关心、最直接、最需要解决的现实问题入手,如妥善解决女性员工生育费用补偿和带薪产假等问题。与此同时,国有企业工会也要更多关注男性员工切身合法权益,积极同工会建立平等协商制度,让工会不仅成为女性员工也要成为男性员工抒发心声的平台,以充分提升国有企业整体员工的幸福感。第三,政府要加强对国有企业的监管,以防止国有企业为追逐最大化利润而减少对工会的经济投入,要尽快理顺和夯实工会活动的财力来源,加强工会的经济基础,从而为确保工会各项活动的顺利开展提供可靠的经济支持。此外,政府应努力消除劳动力市场中户籍门槛限制,增强员工就业稳定性,做到精准帮扶困难员工群体,构建和谐劳动关系,让广大员工过上更加幸福美好的生活。

参考文献:

[1]Lewis, H.G. Unionism and Relative Wages in the United States [M]. Chicago: Chicago University Press,1963.

[2]Rosen, S. On the Interindustry Wage and Hours Structure[J]. The Journal of Political Economy, 1969,77(2):249-273.

[3]Lanot, G., Walker, I. The Union/ Non Union Wage Differential: An Application of Semi-Parametric Methods[J]. Journal of Econometrics,1998, 84(6):327-349.

[4]魏下海,董志强,黄玖立. 工会是否改善劳动收入份额? [J]. 经济研究,2013,(8): 16-28.

[5]李明,徐建炜. 谁从中国工会会员身份中获益? [J]. 经济研究,2014,(5): 49-62.

[6]Freeman, R .B. , Medoff, J. L. What Do Unions Do?[M]. New York: Basic Books Press, 1984.

[7]Buchmueller, T. C., Dinardo, J., Valletta, R.G. Union Effects on Health Insurance Provision and Coverage in the United States[J]. Industrial and Labor Relations Review, 2002, 55(4): 610-627.

[8]赵忠义. 工会垄断与经济效率[J]. 经济研究,2000,(12):43-47.

[9]Freeman, R. B. The Effect of Unionism on Fringe Benefits[J]. Industrial and Labor Relations Review, 1981, 34 (4):289-309.

[10]Kahn, L. M., Morimune, K. Unions and Employment Stability: A Sequential Logit Approach[J]. International Economic Review,1979, 20(2): 217-235.

[11]魏下海,董志强,金钊. 工会改善了企业雇用期限结构吗?——来自全国民营企业抽样调查的经验数据[J].管理世界,2015,(5):52-62.

[12]Clark, A. E., Oswald, A. J. Satisfaction and Comparison Income[J]. Journal of Public Economics, 1996, 61(3):359-381.

[13]Diener, E. Subjective Well-Being: There Decades of Progress[J].Psychology Bulletin,1999,125(2): 276-302.

[14]Frey, B. S., Stutzer, A. What Can Economists Learn From Happiness Research?[J]. Journal of Economic Literature, 2002, 40(2):402-435.

[15]李儒林,张进辅,梁新刚. 影响主观幸福感的相关因素理论[J].中国心理卫生杂志,2003,(11):783-785.

[16]张进,马月婷. 幸福感概念、测量及其与工作效能变量的关系[J]. 中国软科学,2007,(5):60-68.

[17]鲁元平,王韬. 幸福感影响因素研究评述[J]. 经济学动态,2010,(5):125-130.

[18]杨胜利,谢超. 就业质量对居民幸福感的影响分析研究[J].云南财经大学学报,2015,(6):50-57.

[19]吴愈晓,王鹏,黄超. 家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与幸福感[J]. 社会学研究,2015,(6):122-144.

[20]Frey,B.S.,Stutzer, A. Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being[M]. Princeton: Princeton University Press, 2010.

[21]Sajaia,Z. Maximum Likelihood Estimation of a Bivariate Ordered Probit Model: Implementation and Monte Carlo Simulations[J]. The Stata Journal, 2008,4(2): 1-18.