“土壤学野外实习”课程教学改革与实践

2018-04-04

(北京林业大学林学院,北京 100083)

实践教学是高等教育的重要环节,是培养大学生创新精神和实践能力的根本途径[1,2]。“土壤学野外实习”课程是林业高校林学专业(包括林学、森林保护、水土保持、园林等)的重要基础课程,也是集理论性和实践性于一体的课程[3]。作为培养高素质创新人才的重要环节,“土壤学野外实习”课程可以给学生提供理论联系实际的机会,培养学生分析和解决问题的能力。但是,随着课程体系的改革,传统的“土壤学野外实习”课程教学显露了一定的问题,影响了人才培养的质量。

一、“土壤学野外实习”课程教学存在的问题

(一)教学模式陈旧,影响学生个性的发挥

传统的“土壤学野外实习”课程教学沿袭了以往的野外考察模式,即教师讲、学生记的“游览式”教学模式,主要是通过对野外环境的观察,加强学生对理论知识的感性认识。这种教学模式忽略了利用理论知识对不同矿物岩石和土壤形成的原因进行分析的过程,因此影响了学生个性的发挥[4,5],制约了学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,束缚了学生独立思考的主动性和积极性,影响了教学目标的实现。

(二)实习学时不足,影响学生实践能力的培养

随着专业选修课程的增加,导致“土壤学野外实习”课程教学课时不断缩减[2,6]。北京林业大学的“土壤学野外实习”课程教学课时由早期的1周,缩减至现在的0.5周,课时减幅一半,导致教师在教学过程中对重要知识点的讲授难以深入,对实习效果产生明显冲击[2]。“土壤学野外实习”是一门实践性较强的课程,如果在短时间内不能合理安排教学内容,就无法帮助学生加深对理论知识的理解和应用,更无法提升学生野外调查能力。因此,在当前条件下,如何保证实习教学的质量,达到培养和提高学生观察能力、分析能力、创新能力的教学目标,是目前许多高校“土壤学野外实习”课程教学中急需解决的问题。

(三)野外实习和室内实验不同步,导致理论知识无法与实际相结合

目前大多数高校的土壤学室内实验的土壤分析样品是由教师提供的,这些土壤分析样品与学生后期野外实习的样品并不同。室内实验主要侧重于理论知识的验证,忽略了与野外调查方法的结合,导致学生无法把握和理解不同矿物岩石和土壤形成的野外环境的差异性。

(四)缺少探索性实习,不利于学生科研思维的培养

目前“土壤学野外实习”课程多是基础性的野外调查,缺少探索性实习。基础性的野外调查可以锻炼和培养学生的野外实习的基本技能,如采集矿物岩石标本、挖掘土壤剖面等,但缺少对学生专业兴趣和创新精神的培养,不利于拓展学生的专业思维,也无法提高学生的科研能力[7]。

(五)实习考核形式单一,缺少对学生的综合性评价

传统的“土壤学野外实习”课程考核内容包括学生的实习态度和实习报告书两部分,考核形式比较单一。由于野外实习内容多、时间紧,教师无暇顾及每位学生的表现,因此在学生实习态度的评判上,很难做到真正的公平和公正[2]。在个人实习报告书撰写过程中,因为是以小组为单位进行野外实习,所以常出现学生间相互借阅、参考的现象,因此导致学生提交的实习报告书相似度极高[8],缺少高质量的实习报告书,影响了实习效果。单一的考核形式,不能全面反映学生在实习过程中对知识的掌握程度,缺少了对学生的综合性评价。

(六)师资配比不合理,影响授课的进度和质量

“土壤学野外实习”课程的指导教师不仅要有扎实的土壤学理论知识,还要具备丰富的野外工作经验。目前“土壤学野外实习”课程多由青年教师担任,老教师占比较少,教师梯队的建设缺乏合理性。各高校在野外实习方面的投入相对较少,加之教师因受考评机制、实习待遇、学生安全等因素的影响,大多不愿承担“土壤学野外实习”课程的教学任务[4]。尤其是随着高校招生规模的扩大,师生比差距较大,经常出现一名教师指导几十名、甚至近百名学生进行野外实习的局面[9]。当学生有问题时,教师无法及时给予指导。而且野外实习多在低山区,道路狭窄,讲解不便,有时学生甚至听不到教师的讲解,或者观察不到相关的实习内容,严重影响了实习效果[5]。

二、“土壤学野外实习”课程教学改革的措施

(一)改革野外实习模式

首先要将传统的教师讲、学生记的实习模式转变为教师讲解、学生实践、教师引导、学生选题、教师组织讨论、共同总结提高的实习模式。教师应处理好“教”与“学”的关系,充分尊重学生学习的主体地位,培养学生的主体意识和自我控制、调节的能力,引导学生开动脑筋、积极探索,培养学生对新问题、新知识的求知欲及对问题的质疑态度和批判精神。

改革后的“土壤学野外实习”课程教学保留了传统的基础性野外调查,增加了探索性实习内容。探索性实习主要围绕教学内容选取当前土壤学的热点问题进行探索研究,如不同土壤类型成土过程的差异、不同土壤类型的土壤理化性质对比、不同母质发育的土壤对植物群落组成的影响等。通过探索性实习,学生将学会利用实习调查的数据进行分析,并以专业的视角将研究成果进行归纳总结,做成实习报告书[7]。这种将基础性野外调查和探索性实习相结合的实习模式,可以最大限度地调动学生学习的主动性和积极性,激发学生潜在的创新意识和科研兴趣,培养学生的创新能力和野外科研能力。

(二)加强野外实习与室内实验的有机结合

笔者根据教学进度将室内实验教学适当穿插在野外实习教学中,即两者均在实习基地进行。以北京林业大学林学院“土壤学野外实习”课程为例,实习第一天是基础性野外调查的理论学习,第二天是对矿物岩石的认知,第三、四天是对土壤剖面的调查。在实习的第三天,教师即可安排学生以小组为单位,按照拟定的探索性实习方案开展调查,采集土壤样品并带回实习基地实验室进行室内实验分析,包括土壤质地、土壤pH值、土壤有机质含量等,让学生多层面了解不同矿物岩石和土壤形成的野外环境的差异性。将室内实验与野外调查实习相结合可以把室内实验作为野外实习的延续,学生对野外实习教学所学知识还记忆犹新时,趁热打铁进行室内实验的土壤样品分析,不仅提高了实习效果,还加强了学生对实习基地土壤的了解,在一定程度上弥补了野外实习教学课时少的不足,使野外实习更具有系统性。

(三)完善课程考核体系

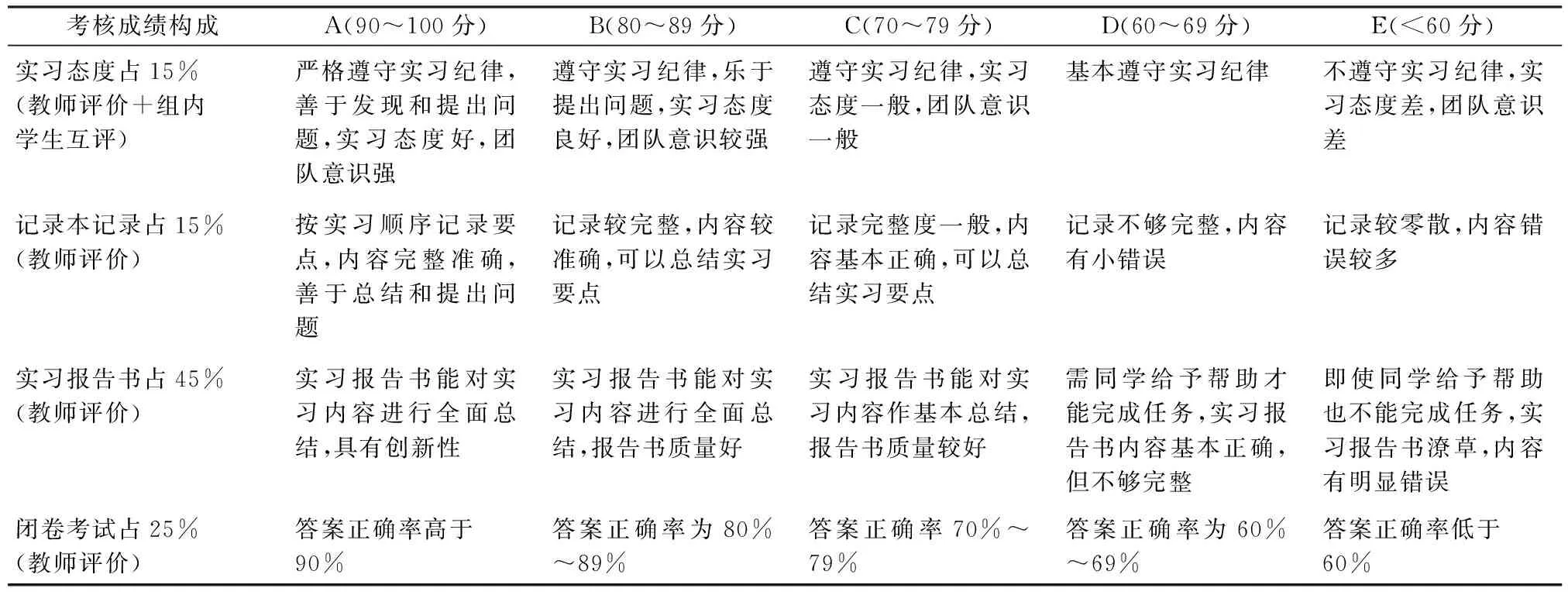

科学、公正、合理的课程实习考核评定体系可以增强学生野外实习的主观能动性。课程考核体系的构建必须结合野外实习的全过程,综合考虑学生的实习态度、知识技能、分析能力、实习效果等。笔者以培养学生科学素养和创新能力为主线,采用小组成绩和个人成绩相结合的方式对“土壤学野外实习”课程进行考核。考核内容包括4部分,即实习态度、记录本、实习报告书、闭卷考核试卷,见表1。

针对新的考核体系,教师首先要认真记录学生在实习中提出的问题,以掌握学生的提问情况和实习表现。教师应特别鼓励学生对不理解的现象提出大胆猜测,并组织学生讨论,教师做最后的总结。考核内容增加组内学生互评方式,可以充分调动学生野外实习的积极性。其次,在实习报告书的考核方面增加了贡献率,有利于教师把握对学生撰写报告书参与度的评定。在实习报告书的最后部分,要有学生野外实习的心得体会及在实习过程中提出的问题,这样有利于教师了解学生的实习效果和实习需要改进的地方。

(四)加强师资队伍建设

担任“土壤学野外实习”课程的教师必须具备较为深厚的理论知识、野外调查能力、组织协调能力以及综合分析能力[10]。因此应加强“双师型”教师队

表1 “土壤学野外实习”课程考核成绩构成及评定标准

伍的建设和培养。在实习前期,应由教学经验丰富、学术水平高的老教师“传、帮、带”,引领青年教师不断提高野外实习教学水平;确定野外实习基地后,应组建野外实习指导教师的考察队伍,前往实习基地,全面调查和了解实习基地的土壤和植被情况,之后结合课程的教学目的和要求,快速准确地制定实习方案,完善实习内容。以北京林业大学林学院林学专业为例,在“土壤学野外实习”课程教学中,由一位资历较深的教师和2~3名青年教师组合,共同指导野外实习,不仅可以加强对青年教师的培养,还有助于对学生的管理,提高实习质量。

三、“土壤学野外实习”课程教学改革的成效

(一)体现了学生学习的主体地位

改革后的“土壤学野外实习”课程教学模式有别于传统“灌输式”教学模式,更加注重师生互动和学生自身的学习体验,还原了“学”的本质,为学生根据自身兴趣选择学习内容提供了保障。同时,教师从讲授者到启发者的角色转换,改变了以教师为中心的教学模式,转向了以学生为中心的新模式。笔者发现,在探索性实习前期,学生能积极讨论选题方向,主动去图书馆查资料,拓展课外知识;在实习中期,学生对于土壤剖面挖掘点的选择能各抒己见,最后确立最佳的挖掘点;在实习后期,学生能主动寻求教师的帮助和指点,将各自的观点写入报告书,并给予充分的分析和讨论。实习结果表明,学生可以自觉地从专业角度扩充知识构架,掌握获取专业知识的方法和技能,体现了学生学习的主体地位。

(二)提升了教师的专业指导能力

教学活动是个“教学相长”的过程。改革后,年轻教师能虚心向老教师请教,提前预习和熟悉野外实习教学内容,利用《土壤学》《中国土壤》《高等植物图鉴》等工具书,提前熟知野外实习基地的土壤类型和植物种类,为“土壤学野外实习”课程教学积累最新的教学素材。在野外实习中,教师利用提前拍摄的典型矿物岩石和土壤照片,及时更新实习现场的教学课件,保证了“土壤学野外实习”课程的教学效果。

(三)实现了课程考核的科学化

改革后的“土壤学野外实习”课程考核采取了多元化的考核标准,使考核贯穿于实习的全过程。学生如果想要获得好的成绩,必须在野外实习过程中始终保持紧张和不松懈的学习态度。从表1看,实习报告书是考核的重点,其他方面也占有一定的比例。多元化的考核标准保证了学生完成野外实习任务的质量。在野外实习准备阶段,笔者就向学生提前讲述了“课程成绩评定标准”,并将有关评定记分表格分发给学生,使学生明确野外实习要求,懂得自己在实习过程中应该做什么和怎样做;采取教师评价和组内学生互评相结合的考核方式,便于学生相互学习。学生反映,他们在评价其他同学时可以了解到其他人对同一问题的看法,易于对其他人的野外实习过程做出公正的判断,同时也是检验自身实习态度和科研思路的过程。

[1]赵建荣.“土壤肥料学”课程教学实习改革探索[J].科技创新导报,2012(3):164-165.

[2]戴伟,王登芝.“土壤学”实习教学模式的改革探索[J].中国林业教育,2014,32(1):56-59.

[3]孙向阳,耿玉清.高等林业院校“土壤学”实习实验教学环节的改革尝试[J].中国林业教育,1998,16(5):45-46.

[4]杨越,吴才武,张景慧,等.“土壤与生物地理学”野外实习存在的问题与对策[J].科教文汇,2016(29):79-80,94.

[5]刘春红,张有明,林洪羽,等.土壤地理与植物地理野外实习改革探讨[J].高师理科学刊,2017,37(2):107-110.

[6]陈立新,张志强.“综合自然地理学”课程教学改革实践[J].中国林业教育,2017,35(5):70-73.

[7]崔东.土壤地理学的教学与实验实习改革研究[J].安徽农学通报,2015,21(3):158-159.

[8]燕翊.技校“土壤”实验实习课初探[J].中等林业教育,1995(2):45-46.

[9]王宁.植物地理学实践教学存在的问题和对策[J].教育教学论坛,2016(10):128-130.

[10] 黄筑艳,王中杰,余志强,等.加强实践教学师资队伍建设[J].智富时代,2017(3):351.