“政治无意识”:詹姆逊文本阐释学的“元理论”

2018-04-03张谡

张 谡

(天津商业大学,天津300134)

提 要:马克思的生产方式符码是詹姆逊阐释学的主导符码。詹姆逊认为,文本是阶级斗争的场所,文本的阐释就是要发掘被边缘化和被压制的政治无意识,即阶级的集体意识和人类解放的乌托邦,意识形态和乌托邦是文本阐释的两个维度。詹姆逊的政治无意识理论借鉴中世纪阐释学的方法论和萨特、阿尔都塞和本雅明的理论资源,是马克思主义和弗洛伊德理论的一种混合。政治无意识是詹姆逊的元理论,詹姆逊从政治无意识出发,完成把后现代主义文化纳入马克思主义阐释学的理论构建。

1 引言

詹姆逊是美国当代著名新马克思主义批评家、文学批评家和后现代主义文化批评家。1934年,詹姆逊出生于美国克利夫兰,曾在哈佛大学和耶鲁大学学习,并分别到法国和德国深造。他对英美经验主义、美国实用主义、欧洲马克思主义、存在主义、结构主义、形式主义等理论的研究都有很深的造诣。他的博士论文——《萨特,一种风格的起源》的发表引起理论界的关注,这标志着他开始走向文学批评的世界,也标志着他走进存在主义的深处,预示着他开始由追随萨特转向研究马克思主义。在这篇文章中,他放弃传统的文学研究方法,即与艾布拉姆斯在《镜与灯》一书中提出的艺术品4要素:世界—作品—艺术家—欣赏者有相似之处,但又不同于当时流行的“新批评”的新研究道路,是“一种新风格的起源”。詹姆逊强调作品的文本性,但他借用存在主义马克思主义理论,强调用文学、社会和历史相联系的方法进行文本阐释。他批评“新批评”理论的封闭整体论和现象学文学的主体论,提出马克思主义阐释学。他的阐释学从法国的结构主义和存在主义出发,特别借鉴弗莱在《批评的剖析》中文学作品社会原型的分析方法。同时,他将文学作品作为一种文本,纳入到整个基于生产方式决定的资本主义各个历史发展阶段,来考察作为资本主义上层建筑的文化与文学现象。在《论阐释:文学是社会的象征性行为》中,詹姆逊指出,“本书将论证对文学文本进行政治阐释的优越性。它不把政治视角当做某种补充方法,不将其作为当下流行的其它阐释方法——精神分析或神话批评的、文体的、伦理的、结构的方法——的选择性辅助,而是作为一切阅读和一切阐释的绝对视阈”(詹姆逊1999:8)。他认为,马克思主义是“唯一一种包罗万象的意义迁译转换的技巧或机制”(同上1997:21)。与其他的理论符码相比,马克思主义不仅能够深入全面地介入不同理论符码之间,而且还能够调和不同理论符码之间的矛盾并澄清混淆之处,这是马克思主义的优越性。

总体而言,詹姆逊考察过黑格尔、马克思的辩证法和历史观、曼德尔的资本主义发展阶段观、威廉斯和弗莱的文化观、俄国的形式主义、法国的结构主义、弗洛伊德的无意识理论、拉康的镜像理论以及卢卡奇、阿尔都塞、阿多诺、本雅明等西方马克思主义社会批评理论等。他早期的3部著作:《马克思主义与形式》《语言的牢笼》和《政治无意识》,被英国同行特里·伊格尔顿誉为“西方马克思主义”三部曲(尽管伊格尔顿说过詹姆逊是顽固的黑格尔主义者)。如果说《马克思主义与形式》和《语言的牢笼》是欧洲大陆哲学以及西方马克思主义在北美传播的主要文本,那么1981年詹姆逊发表的《政治无意识》则彻底奠定他在文化批评领域的学术地位。在该书中詹姆逊提出,文本的阐释就是要发掘被边缘化和被压制的关于阶级的集体话语和解放的乌托邦。“政治无意识”既是方法问题又是本体问题,是詹姆逊阐释学的元理论。当然,詹姆逊在文学/文化批评界的学术地位不仅因为他是少有的几个系统地研究欧洲大陆哲学思想的美国学者之一,更是由于他研究的跨度、深度和高度。有学者认为,他与哈贝马斯、伊格尔顿并称为学术界3大主要理论家。

《政治无意识》发表的历史背景是:20世纪中期的欧美理论界,反乌托邦、反社会主义、反马克思主义的理论思潮在西方理论界逐渐占据主流;西方左派政治运动沉寂,批判理论转向后结构主义;在一片“反对理论”(米勒、克纳普等)、“反对方法”(费耶阿本德)、“反对共识”(利奥塔)、“反对阐释”(桑塔斯),模仿黑格尔“艺术终结论”的各种“终结论”,如丹尼尔·贝尔的“意识形态终结论”等,学术氛围下,詹姆逊试图恢复被冷落的马克思主义,恢复激进政治的活力。后来福山的“历史终结论”、约翰·霍根的“科学终结论”、罗兰·巴尔特“作者之死”等都是反共产主义乌托邦的典型代表。莫里斯·迈思纳总结这种反共产主义乌托邦的代表人物有:塔尔蒙、诺曼·科恩、汉纳·阿伦特、卡尔·波普、亚当·乌拉姆以及其同事。此时,能否把已经发生“断裂性”变化的欧美资本主义纳入作为一种现代性叙事的马克思主义的视野,也就是马克思主义如何阐释晚期或者后现代的资本主义的问题,这是詹姆逊在《政治无意识》中要回答的问题。

2 阐释:4个层面的文本重构

所谓阐释学,就是关于理解和阐释的学问。它可以做广义的解释,即关于理解和阐释“文本”意义的理论或哲学。阐释学的萌芽可以追溯到古希腊,在西方文化中具有悠久的历史。从词源来看,阐释学(Hermeneutik)一词的希腊文Hermes(一般译为:赫尔墨斯)本为希腊神话中一位信使的名字(从这里可以看出,詹姆逊考察乌托邦、本雅明的“寓言精神”和后现代的赛博朋克Cyberpunk的黑格尔视角)。这位信使是众神之主宙斯之子,其职责是向诸神和人类传递并解释宙斯的消息和旨令,也就是把最高神即宙斯的旨意具体变成其它神和人类的思想和行为。后来,亚里士多德把阐释定义为“排除歧义的活动”,也就是命令保真的活动。到罗马普及基督教时期,阐释学得到巨大的发展。此时的阐释学本质上是神学技术学或“解经学”,即按照官方的旨意解释《圣经》的学问。但是,学术界一般认为,哲学阐释学的真正创始人是伽达默尔。1960年,伽达默尔出版的《真理与方法》一书被公认为是哲学解释学奠基之作。这时阐释学的定义发生福柯所说的“知识的断裂”。伽达默尔认为,哲学的解释学与其说是方法论问题,不如说是本体论问题。“理解活动和解释活动本质上是辩证的。”(姚建斌2013:14)而阐释学作为一门系统化的关于理解和解释的理论或者说“普通的学科”,即发展出适用于所有文本的术语、理论和方法的学科,则由施莱尔马赫以及发现施莱尔马赫的狄德罗完成。借鉴阿斯特把文字、意义和精神界定为解释的3要素的理论,施莱尔马赫认为,阐释的主要活动就是重建文本与它所赖以形成的社会历史情境之间的联系,即读者通过“心理移情”的方法,在心理上进入作者创作文本时所处的社会历史情境中,主观地重建客观过程。施莱尔马赫的阐释学把“心理重建”的方法当作阐释学的基本方法,不仅“扬弃古典诠释学关于‘神圣绝对’的文本意义之假设”,而且为从“文本中心论”到“作者中心论”的范式转变奠定理论基础。

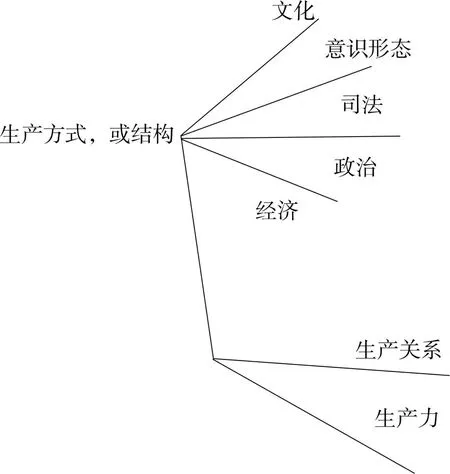

但是,不同于伽达默尔和施莱尔马赫,马克思主义阐释的起点是“经济基础——上层建筑”的反映与作用的关系。文化/文本,作为马克思话语谱系中的上层建筑现象往往以意识形态总体的方式存在。这样,由生产力和生产关系总和组成的生产方式就自然地成为马克思主义阐释学的“主导符码”。作为发达资本主义社会的左派知识分子,詹姆逊既没有从近代阐释学,也没有从伽达默尔的现代哲学阐释学中借鉴理论工具。相反,他借鉴马克思主义的宏观叙事视角,即人类社会的产生到人类最后走向的阐释,以生产方式作为理论起点,回到中世纪基督教阐释学,展开对资本主义生产方式及其文化表征的历时考察。在《马克思主义与形式》中,詹姆逊就已经明确地把但丁所代表的中世纪4维度:历史的、寓言的、道德的和神秘的阐释体系同20世纪的现实联系起来。仿照中世纪阐释体系,他做出自己的理解和调整:把“神秘阐释的”变为“政治的解读”(历史的“集体”意义)、“道德阐释的”变为“心理的解读”(个体主体)、“寓言阐释的”变为“寓言手段,或阐释符码”和“直义阐释的”变为“历史的或文本的指涉”(Jameson 1981:20)。在詹姆逊看来,这个自下而上的4重意义的阐释系统,他称之为“西方传统中第一个伟大阐释系统”,具有很大的启示意义(詹姆逊1999:9)。他进一步指出,“马克思主义与基督教所共有的基本上是一种历史境况:因为马克思主义现在投射出对于普遍性的要求以及确立普通文化的企图。而这正是基督教在罗马帝国衰落的岁月和中世纪鼎盛时期的特征”(姚建斌2002:78)。基督教也是一种意识形态,一种对人类整体的阐释。实际上,不仅仅是詹姆逊,施莱尔马赫、狄尔泰、伽达默尔、哈贝马斯和弗莱都研究过这个中世纪的阐释体系。只不过是詹姆逊把这个阐释框架与马克思的生产方式理论、曼德尔的资本主义的3阶段论和威廉斯的资本主义文化的3成分论相结合,提出关于资本主义文化的现实主义、现代主义和后现代主义的文化理论。

3 方法与谱系:意识形态的阐释学

在《马克思主义与形式》中,詹姆逊试图构建一种包容一切的历史主义阐释体系。他认为,有必要在后现代主义语境中打破解构主义的包围,恢复马克思主义的宏大叙事。格雷马斯提出著名的“语义方阵”(见图1),即“指意活动的基本结构”。这个意义发现的结构主要是指用图式来描述文本可能产生的一切意义的结构,即(S1)-(S2)-(~S1)-(~S2)结构。我们可以通过“矛盾”和“对立”的关系从任意的一个起点(如S1)来设计、推导意义的系统。詹姆逊借鉴这个思路,提出文化/文学批评不在于理解作者的意思,更不在于对文本的字面解释,而关键在于重构或重写文本,即提供一种把后现代主义时期的个体命运与社会现实及人类未来进行宏观的、历史的和政治的解释。在这个阐释体系中,意识形态所投射的讽喻在每个层面的转换都含有一种意识形态或力必多的投入机制,都有新的意义产生,文本或者作者只是意义发生的源头。文本主导叙事应该经历从低级到高级的转换,文本得以被阐释而走向更深层的意义。这个过程也和人类集体的历史向终极推进的进程一致。文本只有经过这样的阐释才真正完成格雷马斯“语义方阵”的意义阐释的全部。根据詹姆逊的阐释,欧美保守主义控制下的“新批评”是资产阶级意识形态的产物,它主张就文学论文学,“文本之外,别无其他”,它反对社会结构对文本形式和内容的规定性,主张用艺术性和审美性视角替代历史性、政治性、阶级性(集体性)的阐释。詹姆逊认为,这是“私有”这一资本主义社会生活的倾向性法则,使我们“作为一个个体主体的存在而残缺不全,并且使我们的思想在时代与变化方面麻木不仁”(Jameson 1981:58)。这样,詹姆逊通过意识形态的阐释把文化批评引向文化政治批评。

图1 格雷马斯的“语义方阵”(格雷马斯2011:139-161)

就马克思主义谱系而言,除马克思本人以外,詹姆逊的阐释学还主要借鉴萨特、阿尔都塞、本雅明等人的文化与文学理论。萨特以柏格森哲学——是当时法国笛卡尔机械宇宙观和帕斯卡直觉主义的交汇点——作为起点,针对马克思主义的“人的不在场”的问题,主要是解决主观与客观的二元对立问题,提出能动实践的个人的一种“反人的惰性的存在”和“多种群体集合存在”。萨特改写胡塞尔的“意向性理论”,提出基于“共在”的“对象—我们”与“主体—我们”的意识本身的存在的问题。在《纯粹理性批判》中萨特用马克思的话语,尤其是阶级斗争的观念,试图把海德格尔的玄思转变成世俗社会学的实证。萨特说,进入市场交换的不是个人自己或者商品,而是抽象的价值,即人与人之间的关系。在“作为集合的市场中”存在着一种虚假的统一,即一种非总体化的总体。萨特也分析作为群的直接否定性出现的集团,尤其是作为战斗集团或行动中的集团的工人阶级。从撰写博士论文《萨特——一种风格的起源》开始,詹姆逊就开始走向西方马克思主义的理论阵地。他关于总体性、意识形态的存在以及工人阶级的阶级话语等理论有从萨特的存在主义直接“拿来”的成分。

同时,阿尔都塞也是詹姆逊重点研究的一个学者。阿尔都塞用结构主义的术语重新定义马克思的“经济基础与上层建筑”的关系。他反对卢卡奇的“表现性因果律”,认为经济基础和上层建筑表面上存在差异,但实际上结构相同,这样后者才能反映前者(见图2)。经济基础不再是上层建筑隐蔽的决定因素,而是存在于上层建筑之内,上层建筑的各个组成部分之间存在差异性和能动性。这样,阿尔都塞用结构性因果律替代卢卡奇的表现性因果律,经济基础与上层建筑的关系由一元决定论导向多元决定论。这样,文学/文本阐释的实质在于发掘文本“不在场的历史”,文本的空白、裂缝和沉默之处,也就是把历史被压抑和被淹没的现实重现于文本表面。阿尔都塞认为,马克思从亚当·斯密和李嘉图的经典著作中,尤其是关于劳动的论述中,发现两个“空白”或者“它所沉默的东西”。马克思把“这些空白本身当作一种存在的空白生产出来,并且表现出来”(指马克思提出“劳动力价值”的问题,笔者注)(阿尔都塞 巴里巴尔2001:8)。马歇雷在《文学生产理论》一书中提出,“从根本上说,意识形态是沉默的……我们应该质询作品中没有说出和不能说的,正是为了这些沉默才写出作品。这样,作品的内在顺序比起它的真正起决定作用的杂乱无章来,意义就不大。作品显示的顺序纯属想象的顺序,是投射在无序上面的,是对意识形态冲突的想象性解决”(Macherey 1978:155)。詹姆逊说,“(阿尔都塞关注)社会结构内部各个因素的相互关系,只不过他是通过这些因素的结构差异和相互间的距离将其关联起来,而不是指俄国形式主义……因此,阿尔都塞的结果因果律正如和它对立的“表现的因果律”一样从根本上都是中介实践”(詹姆逊1999:31)。结合结构主义的“痕迹”和俄国形式主义的“陌生化”手段,詹姆逊提出通过这种“中介”进行阿尔都塞和其弟子皮埃尔·马歇雷所说的“症候式阅读”,以重构存在于经济基础和上层建筑之间作为缺场原因的“历史”的文本。

图2 阿尔都塞“在结果因果律中缺席的历史”图(同上:27)

此外,詹姆逊认为,“本雅明无疑是20世纪最伟大、最渊博的文学批评家之一”(同上1997:314)。本雅明曾指出,故事中两种特定类型的故事讲述者产生于定居的农民和航海的商人这两种生活形态中。詹姆逊认为,本雅明勾勒出文学艺术的“叙事方式经历了从讲故事的口传方式到文学写作再到后语言时代机器”作为媒介的传播方式,这也是社会结构和意识形态的逐步发展过程。詹姆逊的文化阶段论、文本类象性对文化/文本分析从审美向政治维度方法论的转变以及关于阶级解放的寓言等都直接与本雅明有关。在文学与政治的关系上,本雅明坚持艺术上的政治可以通过关注艺术作品的形式而不是内容来获得。而且,他对艺术的分析从审美维度向历史和政治维度迈进的模式启发詹姆逊关于文本从审美到政治性理解的转换。但詹姆逊对本雅明关于机械和机械发明的迷恋很不以为然,认为这已远离马克思主义。总体上,詹姆逊认为,本雅明的阐释学是马克思主义阐释学的变体(詹姆逊1995:60)。

4 政治无意识:阶级集体的文化政治

什么是政治无意识呢?从字面来看,詹姆逊的“政治”是指马克思主义的集体政治或者说阶级政治。如果说马克思主义是从资本主义的经济细胞——商品出发,主要集中于属于集体的公共领域的阶级性或结构性政治,那么,弗洛伊德则从人的具体行为出发进行阐释,也就是说,弗洛伊德的解释完全属于私人领域的解释范式。弗洛伊德认为,在前意识和意识之外就是“无意识”。意识和力比多机制左右人的行为。“前意识”与现实生活无关,是指意识的观念和思想。“无意识”是被压在精神层面下的最底层,是人类精神中占据最原始但最大量和最活跃的部分。无意识欲望因为种种原因受到压抑,得不到满足,故以梦的形式进入意识表层,从而使无意识欲望得到满足。在弗洛伊德的理论中,梦是意识和无意识斗争的结果。无意识愿望不被社会性话语所认可,因此不得不采取伪装的形式,所以梦有“显义”和“隐义”的双层结构。弗洛伊德解释的是个体梦的原因,而实际上,詹姆逊的政治无意识不是那种与个体精神有关的受压抑的欲望和驱动,而是一种集体无意识,一种被文本遏制的阶级的意识形态。必须指出,詹姆逊的集体无意识是马克思的阶级政治和弗洛伊德的“无意识”理论的某种结合。但是,它又不同于弗莱的神话——原型批评意义上的集体无意识,它更近似于本雅明的历史噩梦。在詹姆逊看来,文本本身也是“遏制策略”,和弗洛伊德的梦可以类比,但文本本身也要表达内在的社会愿望,或者说一种乌托邦思想,即一种阶级斗争的想象性解决,这由文化/文学的生产方式决定。文本的特殊叙述方式,即文本的形式,对文本意义的生成具有“无意识”的规定性。文本意义生成是通过在意识形态遏制策略可允许的范围内曲折地表达。所以,文学/文化批评必须要像揭示梦的隐义一样,发掘文本背后不在场的历史,也就是集体的无意识。(詹姆逊1999:10-11)文本本身的存在就是不被认可的个体、集体的政治无意识的斗争结果,所以,对文本的阐释,也就是詹姆逊的文学批评,须要纳入马克思主义的阶级斗争和人类解放的话语体系,须要通过文本表层结构的“解构”而重构文本的潜在结构即潜文本,须要阐释文本的“掩盖的集体无意识”和“不在场的历史”。

詹姆逊认为,文本的政治性以各种隐蔽的、歪曲的形式间接地存在,它常常存在于文本结构的空白、裂痕和沉默中,也就是文本想说而未能说出的东西。福迪的《鲁滨逊漂流记》中的星期五就是被剥削阶级的原型,是伊甸园里的仆人。斯坦贝克在《愤怒的葡萄》中采用《旧约·出埃及记》的神话模式。《愤怒的葡萄》的3个主要部分:干旱、旅行和加州来源于《旧约﹒出埃及记》的在埃及受苦、出埃及和定居伽南的宗教原型。在本雅明看来,从来没有一个文化的文献记载不是同时作为一个野蛮的文化记录而出现的,只是暴力和野蛮的遗产在新文化的文本中,从来不是通过内容而是通过形式保留并积淀下来。所以,詹姆逊认为,政治无意识本身就是文本的潜在机制,文学/文化批评要寻找阶级斗争的踪迹(同上:10-11)。这样围绕政治无意识中意识形态和乌托邦两个维度的分析,詹姆逊提出后现代主义文化政治策略以及晚期资本主义的全球化理论。到此,他完成把后现代主义文化纳入马克思主义阐释体系的构建过程。