曲周县盐碱地改良区农村聚落演变与驱动机制研究

2018-04-02郝晋珉陈爱琪

王 楠,郝晋珉,高 阳,陈爱琪

(1.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193;2.国土资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

1 引言

随着中国城镇化水平不断提高,农村人口非农化转移加快,农村区域人地关系发生了巨大变化,促使农村聚落规模、形态、空间分布发生显著变化,且出现一系列土地问题,发现并掌握农村聚落演变规律及驱动机制,对于推进农村居民点科学规划具有重要意义。目前,国内外学者对农村聚落演变规律的研究主要针对景观格局和空间结构两方面,包括规模、密度、形态等方面的演变规律[1-4]以及位置、集散程度、扩展程度等方面的变化[5-10]。在农村聚落演变驱动机制研究中,众多学者发现自然和区位因素是影响农村聚落演变的基础因素,包括海拔、高程等自然条件以及道路、河流等基础设施条件[11-15],而随着城镇化的不断发展,社会经济因素逐渐成为了农村聚落演变的外部驱动因素[16-22]。

20世纪70年代,盐碱成灾的黄淮海平原超过75%的耕地都为中低产田,而曲周县是当时盐碱灾害最严重的地区之一。1973年起,通过中国农业大学40余年的改土治碱工作,目前曲周县已发展成为农业大县。而这一过程势必会对农村聚落的演变过程产生影响,因此研究这一典型区域农村聚落演变及驱动机制,有着重要的理论及现实意义。

2 研究区概况

曲周县位于河北省南部、邯郸市东北部,介于114°50′22.3″E—115°13′27.4″E、36°35′43″N—36°57′57″N之间,属暖温带半湿润大陆性季风气候区,雨热同期。地面降坡1/3000左右,地势平坦。境内有滏阳河、支漳河、老沙河3条主干河流。路网发达,交通便利,区位优势较好。曲周县辖6镇4乡,342个行政村。2016年全县人口52.36×104人,其中农业人口44.53×104人;土地总面积67668.09 hm2,其中耕地和城镇村及工矿用地所占面积比例最大,二者达到曲周县土地总面积的91.52%。

3 研究方法与数据来源

3.1 数据来源

本文所采用的研究数据包括矢量数据和统计数据。矢量数据为曲周县1973年、1985年、1999年和2016年土地利用现状数据;统计数据来源于《曲周县统计年鉴》,包括1973年、1980—2016年的部分社会经济统计数据。此外,在研究过程中还参考了《2000年曲周县县志》。

3.2 研究方法

以ArcGIS软件为分析平台,采用景观格局指数、区域差异相对变化率、平均最邻近分析法、核密度估算法等,分析曲周县农村聚落规模、形态、空间分布上的时空演变规律;在此基础上,分别提取研究区河流、公路、城镇、耕地矢量数据,通过计算耕聚比、设置多级缓冲区,分析影响曲周县农村聚落演变的自然和区位因素驱动机制;以有关社会经济统计指标为基础,采用SPSS软件中的主成分分析法揭示影响曲周县农村聚落演变的主要社会经济因素驱动机制。

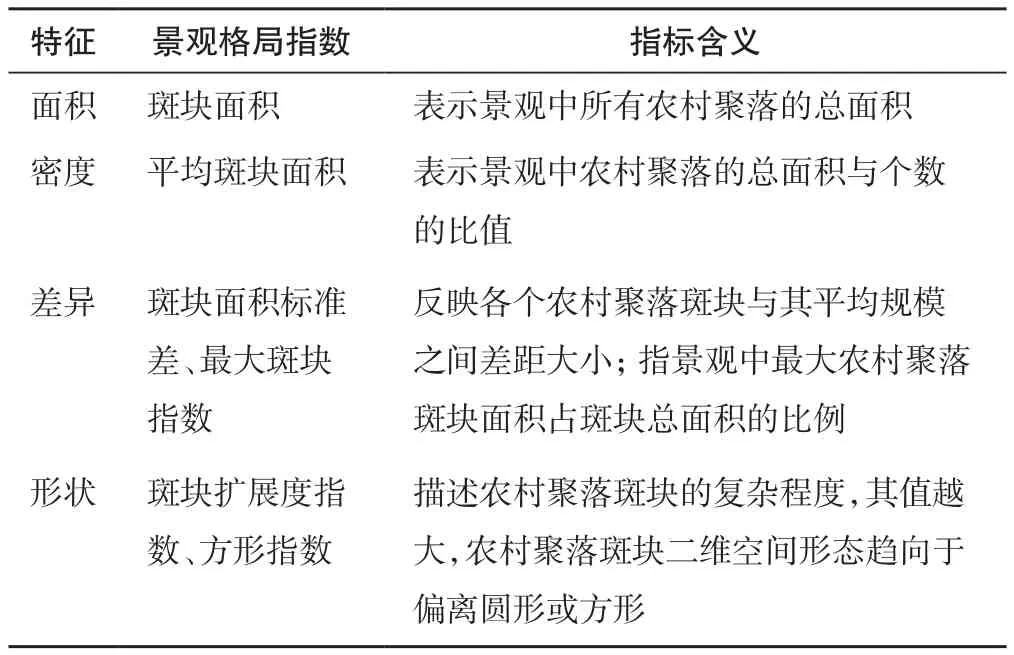

3.2.1 景观格局指数方法 采用景观格局指数,并结合GIS技术,对1973年、1985年、1999年和2016年的农村聚落斑块特征进行量化,反映其时间演变特征[23-24]。主要计算指标及其含义见表1。

表1 农村聚落景观格局指数及其含义Tab.1 Landscape pattern indices of rural settlement and the meanings

3.2.2 区域差异相对变化率 农村聚落用地上的区域差异,可用相对变化率[25]进行定量分析。某地区农村聚落相对变化率可表示为:

式(1)中,Ka、Kb分别表示研究区各乡镇农村聚落研究期初及研究期末的面积,Ca、Cb分别表示研究区农村聚落研究期初及研究期末的总面积。如果相对变化率大于1,则表示该区域农村聚落变化较全区域大,反之则反。

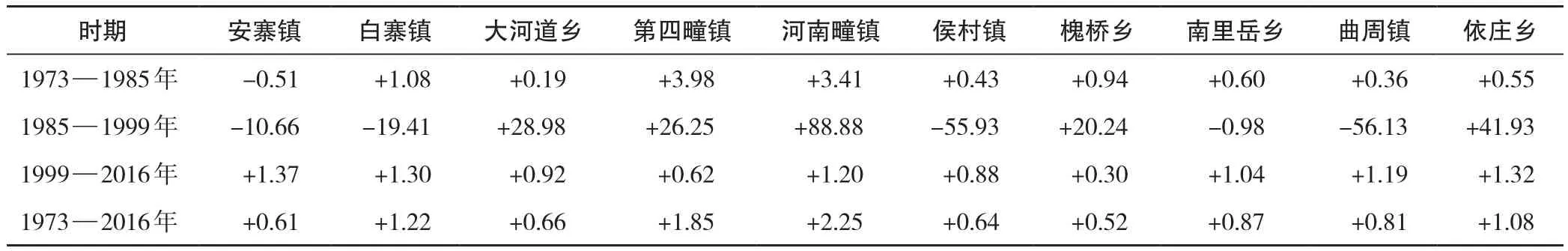

3.2.3 平均最近邻分析法 该方法[26]主要通过对农村聚落的质心与其最邻近聚落质心之间的距离平均值和假设随机分布的期望平均距离进行分析,进而判断农村聚落是随机分布还是集聚分布,其公式如下:

3.2.4 核密度估算方法 此方法[27]针对区域中的各个农村聚落点建立相对应的平滑表面,然后采用复杂的距离衰减函数进行计算,最后创建连续表面,核密度估算模型为:

式(3)中,x - xi为估算点x到样本xi的距离,h为搜索的带宽。

3.2.5 主成分分析法 主成分分析法[28]能够将多个变量缩减为几个相互独立的公共因子,并能较好地代表原有指标的解释信息,是进行农村聚落演变驱动因子分析的一种较好的多元统计方法。其主要步骤有:(1)建立n年p个指标的原始数据矩阵;(2)对原始数据进行标准化处理;(3)进行KMO检验及Bartlett球形检验;(4)计算指标的相关系数矩阵;(5)计算特征值、贡献率、累积贡献率;(6)计算主成分载荷矩阵;(7)根据各年份各主成分的原始数据标准化值以及特征值,计算其主成分得分,并根据各主成分的权重计算其综合得分。

4 结果分析

4.1 曲周县农村聚落时间演变特征

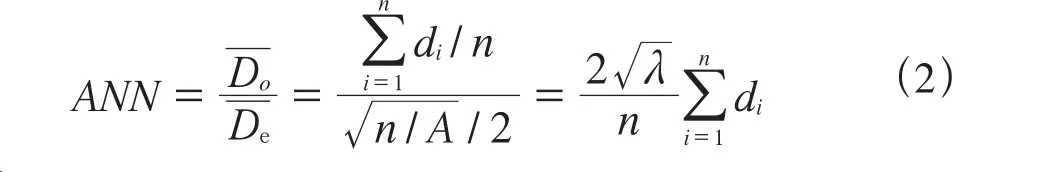

曲周县农村聚落景观格局指数计算结果见表2。1973—2016年,盐碱地改良推进农业水平发展、农民生活水平提高,对居住用地面积需求增加,且在乡村人口持续增加的过程中,农村聚落内部的低效闲置用地未能得到有效处理,导致农村聚落向外扩张,农村聚落总面积呈持续上升趋势。应集约化发展要求,用地监管力度加大,农村聚落面积上涨幅度小于乡村人口上涨幅度,因而40年间人均居民点用地面积从217 m2/人降至175 m2/人,但依旧超过了国家规定的最高控制标准150 m2/人,农村聚落依旧具备一定的整理潜力。

表2 曲周县1973年、1985年、1999年和2016年农村聚落景观格局指数Tab.2 Landscape pattern indices of rural settlement in Quzhou County in 1973, 1985, 1999 and 2016

由于原聚落发展受限或农民生产的需要,许多零散农村聚落在新建公路附近形成,农村聚落数量大幅增多,平均斑块面积从9.39 hm2降至2.98 hm2,呈现了一定程度的景观破碎化趋势,这种现象尤其体现在21世纪以后。新农村建设、迁村并点等项目的大力开展,使得多数已有农村聚落呈现出外延扩张特点,聚落规模上升,最大斑块指数从0.012升至0.020。同时农村聚落平均规模下降,导致多数新增零散农村聚落规模与其平均值之间差距较小,斑块面积标准差从12.18 hm2降至10.00 hm2,而对农村居民点整治力度的加强,导致聚落形状逐渐规则化,斑块扩展度指数和方形指数都呈现一定程度的下降。

表3 曲周县不同时期农村聚落面积变化速度Tab.3 The change speed of rural settlement area during different periods in Quzhou County

曲周县农村聚落面积增长速度呈现阶段性差异(表3)。由于盐碱改良新增优质农田的制约以及1987年《中华人民共和国土地管理法》实施以来对农村土地的管理强度的加大,1985—1999年期间农村聚落面积增长速度较之前有明显降低。但进入21世纪以来,由于农民居住需求不断上升,导致农村聚落面积增长速度又有了大幅提高。

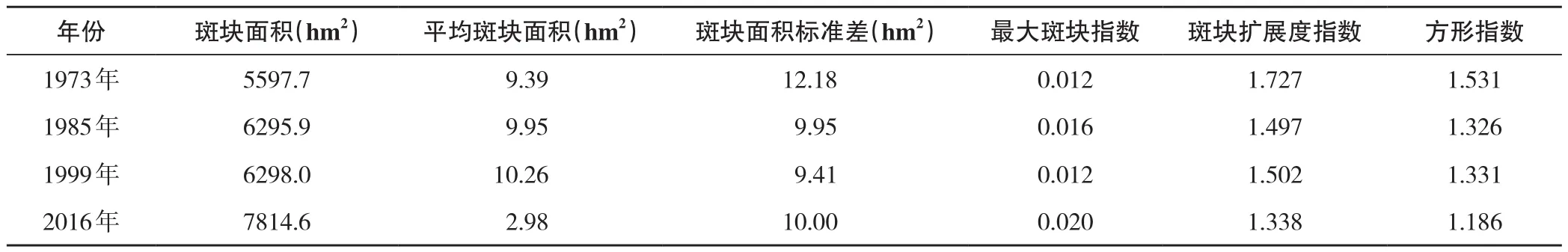

曲周县各乡镇农村聚落演变差异分析结果见表4。可以看出,1973—2016年,农村聚落面积增加主要集中在改土治碱效果明显、经济发达的第四疃镇和河南疃镇。

分时期来看,1973—1985年,除第四疃镇和河南疃镇以外,白寨镇聚落面积增长水平也相对较大;1985—1999年,聚落面积减少主要集中在侯村镇、曲周镇,面积增加集中在河南疃镇、依庄乡;1999—2016年,安寨镇、依庄乡面积增长水平也较高。总体来说,农村聚落面积相对增长的乡镇主要为曲周县粮棉主产区,而面积相对减少的乡镇主要为政府驻地和县域交汇处。

同一乡镇的相对变化率都在1985—1999年达到最大值,且大都远远大于1,主要是在此时间段内,曲周县农村聚落总面积变化不大,但各乡镇之间调整幅度较大。

4.2 曲周县农村聚落空间演变特征

4.2.1 农村聚落集聚程度分析

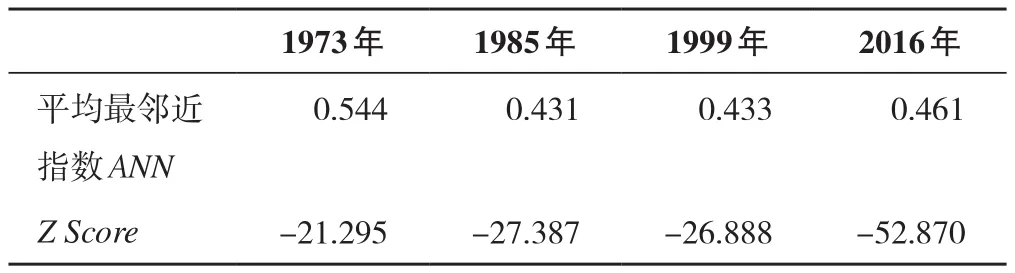

采用平均最邻近分析,对曲周县农村聚落集聚程度进行分析(表5)。ANN皆小于1,均属于集聚分布模式,校验值Z均小于0.01,表明只有1%或者更小的可能性使该聚类模式是随机过程产生的结果。由此可见,由于曲周县地处黄淮海平原,地势平坦,人口较多且分布较为集聚,因而尽管经过了40年的变化,其农村聚落分布一直较为均衡和集聚。

表4 曲周县不同时期不同乡镇区域差异相对变化率Tab.4 The relative change rate of regional difference during different periods in different villages and towns in Quzhou County

表5 1973年、1985年、1999年和2016年曲周县农村聚落平均最邻近指数Tab.5 ANN of rural settlement in Quzhou County in 1973, 1985, 1999 and 2016

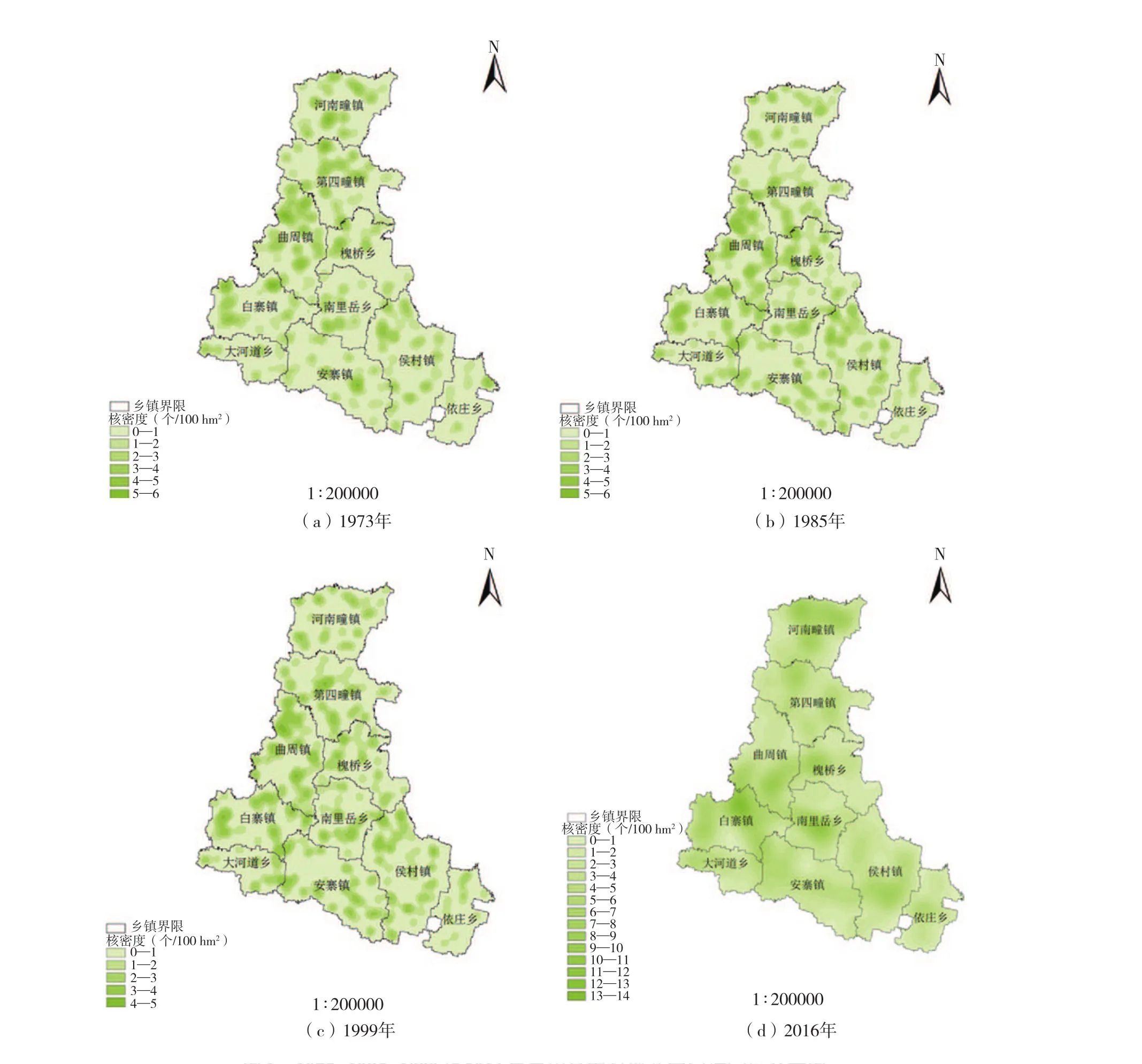

4.2.2 农村聚落空间密度布局分析 通过核密度计算,由图1可以看出:(1)1973年农村聚落数量密集区多位于县政府驻地曲周镇附近乡镇范围内。随着时间推移,全县土地盐碱化程度普遍减弱,农村聚落分布打破局限性,其数量密集区域增多并开始向东南方向均匀扩展开来,同时改土治碱效果最为明显的河南疃镇和第四疃镇部分地区由于农用地增加,农村聚落密度在减弱。1985年和1999年核密度估计值分布格局大体相似。(2)21世纪以后,农村聚落呈明显的沿道路条带状集中分布格局,且在条带上出现了核密度的极高值区域。

图1 1973、1985、1999和2016年曲周县农村聚落空间核密度分布图Fig.1 The space nuclear dense distributed map of rural settlements in Quzhou County in 1973, 1985, 1999 and 2016

4.3 自然和区位因素驱动机制分析

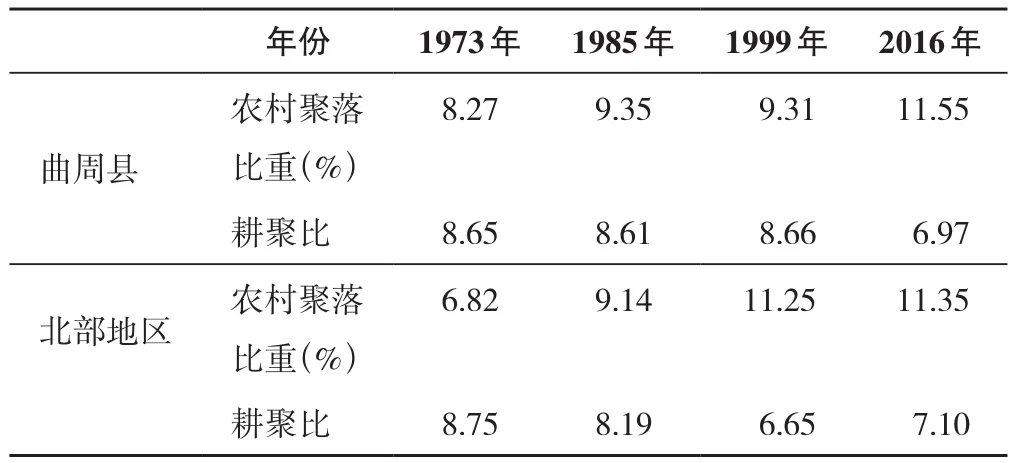

4.3.1 耕地对农村聚落演变的驱动 为充分说明农村聚落与耕地间的关系,引入耕聚比[29](研究区内耕地面积与农村聚落面积的比值),并结合农村聚落比重(S,研究区内农村聚落面积占土地总面积的比重)进行分析。可将农村聚落比重分为5级[30]:S<0.001%,为极稀疏区;0.001%≤S<1%,为稀疏区;1%≤S<5%,为较稀疏区;5%≤S<10%,为较密集区;S≥10%,为密集区。

从表6可以看出,农村聚落比重与耕聚比变化呈反比关系。对于曲周县来说,2016年与之前相比,人口分布密集,所占用的农村聚落比重高,农村聚落密集,在有限的土地上支撑聚落发展的耕地资源较少,致使耕聚比相对较低;而对于盐碱化较为严重且重点进行治理的北部区域来说,到1999年农村聚落就已呈现密集状态,这主要是由于盐碱地改良所带来的耕地质量的提升,促使农业生产环境改善,导致农村人口及聚落的显著集聚效应,致使耕聚比大幅下降。

表6 1973年、1985年、1999年和2016年曲周县及其北部地区农村聚落比重和耕聚比Tab.6 The proportions of rural settlements, ratios of cultivated land and rural settlements in Quzhou County and its northern area in 1973, 1985, 1999 and 2016

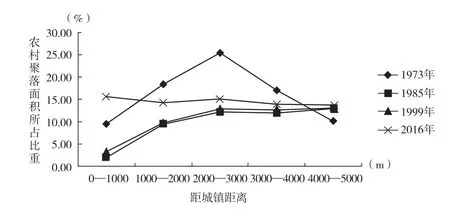

4.3.2 城镇对农村聚落演变的驱动 由图2可以看出,早年农业作为主导产业,且农村发展水平迅速提升,城镇的辐射带动作用不明显,而近年城镇化进程加速,开始呈现对农村聚落的辐射带动作用。距城镇一定距离范围内存在农村聚落集聚现象,对于本研究区来说,约2—3 km是农村聚落面积占比最多的空间距离。

图2 距城镇不同距离范围内农村聚落面积所占比重Fig.2 The proportions of rural settlement area in different distances from the towns

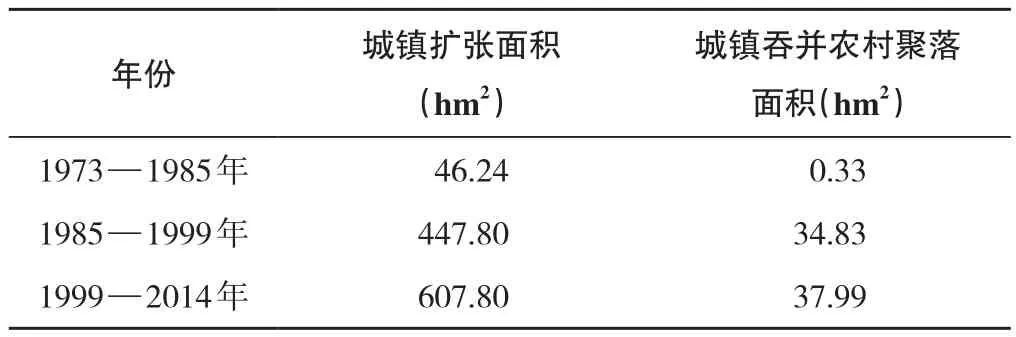

城镇除了通过辐射作用影响农村聚落分布以外,其扩张也会吞并农村聚落。由表7可以看出,40年来城镇不断扩张,吞并的农村聚落规模也在增长。尤其在1985—1999年期间,城镇扩张速度达到最大,其吞并农村聚落的速度也达到最大。

表7 1973—2016年不同阶段中城镇扩张对农村聚落的影响Tab.7 The impact of urban expansion on rural settlement during different periods from 1973 to 2016

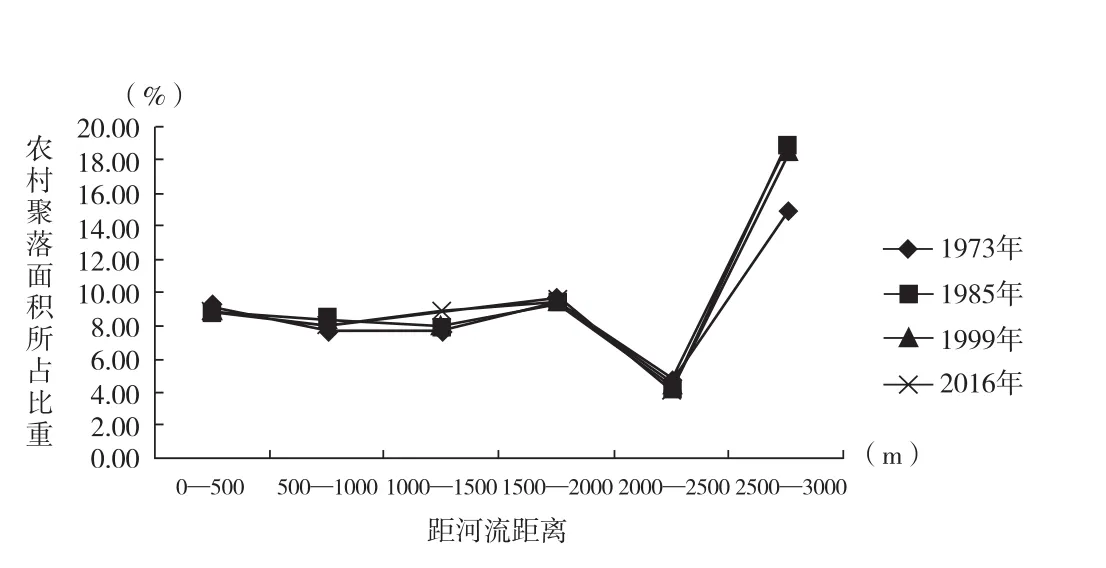

4.3.3 河流对农村聚落演变的驱动 由图3可以看出,农村聚落面积所占比重随距离河流越远大体呈先减少后增加的趋势,可见在一定范围内,河流对农村聚落有一定吸引作用;且40年间,由于灌溉、生活水需求量上升等因素,河流对农村聚落的集聚作用有所加强,3 km内农村聚落面积比例从54%增长到58.45%;同时距河流一定距离范围内存在农村聚落集聚现象,对于本研究区来说,约2.5—3 km是农村聚落面积占比最多的空间距离。

图3 距河流不同距离范围内农村聚落面积所占比重Fig.3 The proportions of rural settlement area in different distances from the rivers

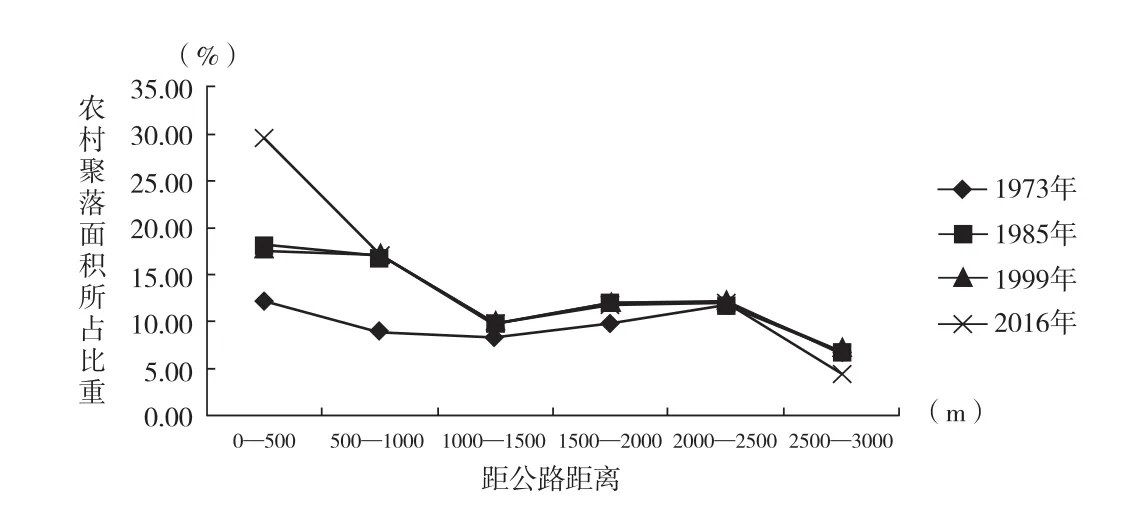

4.3.4 道路对农村聚落演变的驱动 从图4可以看出,随着40年来道路建设进程加速,人们对交通条件的需求越来越强烈,公路对农村聚落的集聚作用也愈加明显,距公路距离越远,农村聚落面积所占比重大致呈下降趋势,且在约距公路1.5 km左右范围内,这种驱动作用在40年中明显加强;在距公路3 km范围内,农村聚落面积所占比重逐年上升,从57.79%升至84.82%,总体上升了27.03%。由此也可以在一定程度上解释图2中2016年核密度图中的条带状分布规律。

图4 距公路不同距离范围内农村聚落面积所占比重Fig.4 The proportions of rural settlement area in different distances from the highways

4.4 社会经济因素驱动机制分析

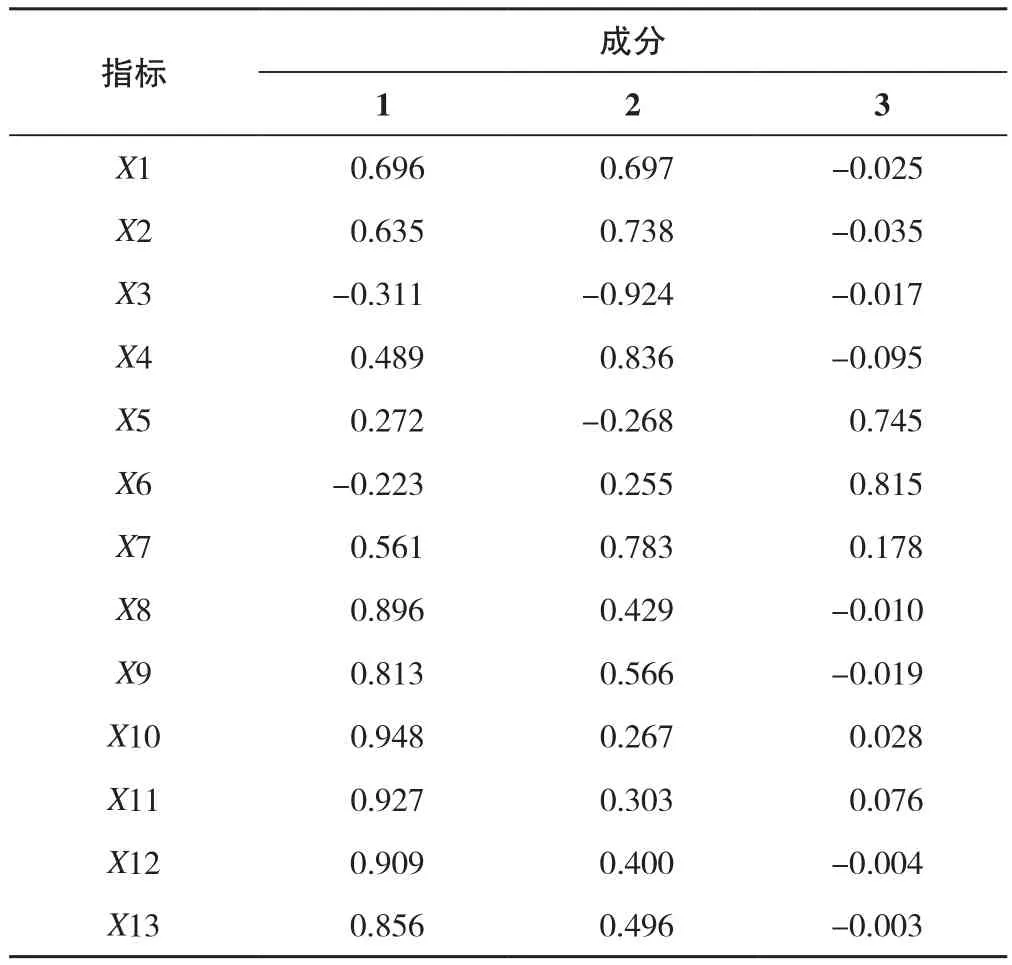

参考已有研究并基于数据的可获取性,从农村人口、农村生产规模、农村经济水平、农村生活水平4方面选取1973年、1980—2016年反映农村社会经济状况的相关指标进行主成分分析,包括:总人口(X1)、乡村人口(X2),农村人口规模是影响农村人口聚居场所规模的最直接因素;年末耕地面积(X3)、农用机械总动力(X4)、农作物播种面积(X5)、粮食作物播种面积(X6)、粮食作物总产量(X7),农村生产规模反映农业生产水平的高低,较高的农业生产水平促进着以农业生产为主的劳动者聚居地区的发展,从而带动农村聚落的建设,但较高的农业生产规模也会在一定程度上限制农村聚落的扩张;GDP(X8)、农林牧渔总产值(X9)、全社会固定资产投资额(X10)、财政收入(X11)、社会消费品零售总额(X12),较高的农村经济水平将使农民更加有能力进行农村聚落的建设扩张活动;农民人均收入(X13),农村生活水平的提高将会直接带动农民对生活、生产用地需求,以满足其生活质量的提升。

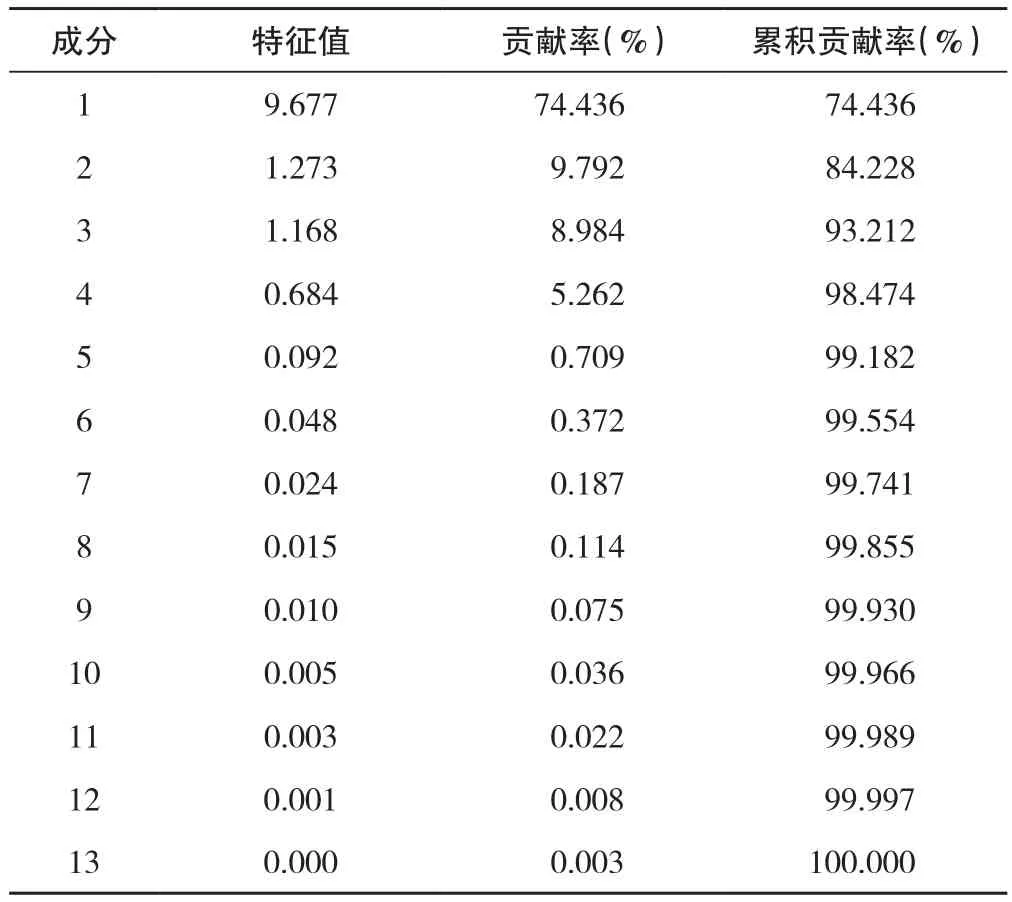

KMO检验系数为0.820,大于0.7,Bartlett球形检验中sig值为0,小于0.05,表明数据适合进行主成分分析。

从表8中可以看出,前三个成分特征值都大于1,且累积贡献率达到93.212%。因此选取第一、二、三成分作为解释曲周县农村聚落演变的主要社会经济因素驱动因子。

由表9可以看出,第一主成分与X8、X9、X10、X11、X12、X13存在较大相关性,第二主成分与X4存在较大相关性,第三主成分与X6存在较大相关性。因此将农村聚落演变的社会经济驱动因子归结为农村经济发展水平、农业科技化水平以及农业生产规模三方面。

表8 特征值、贡献率和累积贡献率Tab.8 Eigenvalue, contribution rates and cumulative contribution

表9 旋转后的主成分载荷矩阵Tab.9 Rotated principal component loading matrix

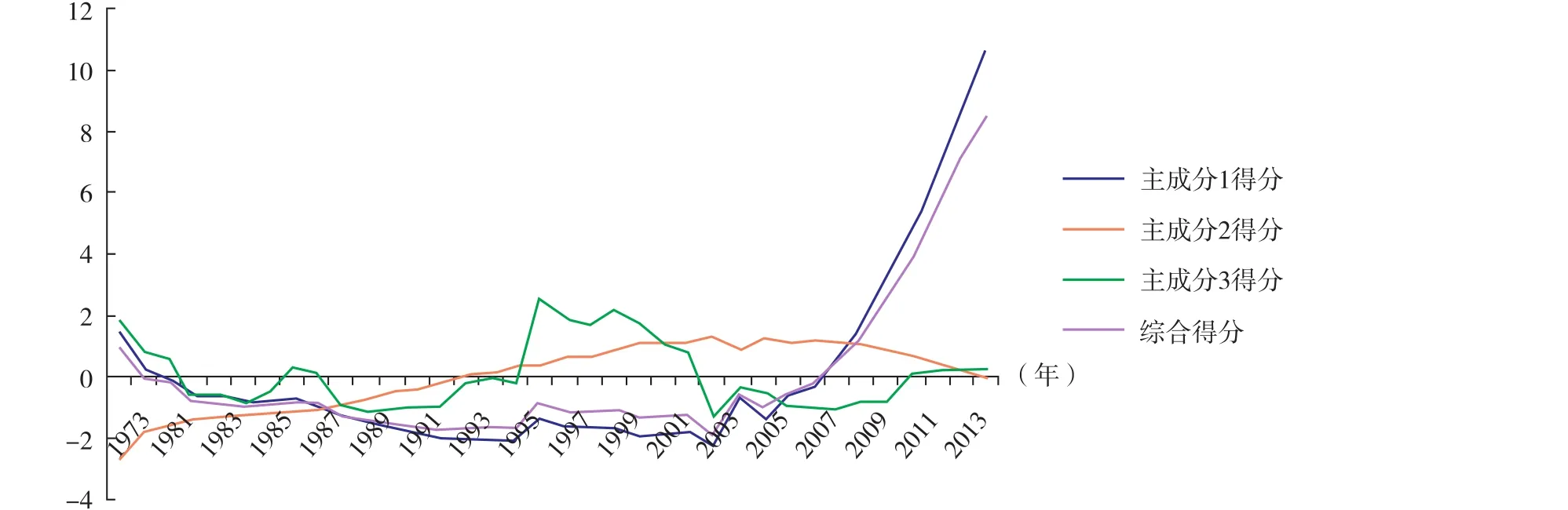

分时间段来看(图5),1988年之前,由于曲周县改土治碱效果明显、产业主要以农业为主,农业生产规模为农村聚落演变的主要驱动力,其次为农村经济发展水平、农业科技化水平;1988—2008年,由于科技发展水平提高、农业机械化发展,农业科技化水平的驱动作用逐渐加强,而农业生产规模的驱动作用呈先增大后减小的趋势;2008年左右以后,经济水平迅速提升,因而农村经济发展水平的驱动作用最明显,其次为农业科技化水平、农业生产规模。

图5 各年份主成分得分情况Fig.5 Principal component scores of each year

5 结论与讨论

采用景观格局指数、最邻近分析法、核密度、聚耕比、缓冲区分析、主成分分析法等对1973—2014年曲周县盐碱地改良区农村聚落演变规律及驱动机制进行分析。主要结论如下:

(1)随着盐碱地改良所带来的经济发展,农民对居住条件的要求不断提高,加之低效闲置用地问题导致的聚落外扩,曲周县农村聚落整体规模呈上升趋势;由于曲周县本身地势平坦且近年来监管整治力度加大,人均农村居民点用地面积减少,聚落规模之间差距增大,形状也更加规则化。但在近15年来曲周县零散农村聚落增多,且由于新增农田及政策的限制性减弱,其面积增长速度急剧加快。

(2)曲周县改土治碱效果明显、经济发达的乡镇农村聚落面积增长水平较高;农业发展优势较大的乡镇农村聚落面积在一些年份有较大水平增长;城市化现象相对明显的乡镇农村聚落面积在一些年份有所下降。1985—1999年,由于《土地管理法》实施、经济快速增长等原因,虽农村聚落总体面积变化不大,但各乡镇调整幅度相对明显。

21世纪之前,曲周县改土治碱效果明显和县政府所在地的部分地区由于优质农地增多,农村聚落的密集程度弱化;同时农村聚落密集区的分布打破局限,逐渐向东南方向均匀扩展开来。

(3)曲周县农村聚落密集使在有限的土地上支撑聚落发展的耕地资源较少,而盐碱地改良所带来的耕地质量的提升,导致显著的农村聚落集聚现象。近年来,曲周县发展迅速的城镇对农村聚落的辐射带动作用加强,同时城镇对农村聚落的吞并作用也越来越明显,在一定范围内河流对曲周县农村聚落的吸引作用也较为明显,距城镇和河流一定距离范围内都存在农村聚落集聚现象;道路对曲周县农村聚落的吸引作用也非常明显,并且在一定范围内其作用逐年加强。

在社会经济驱动因素方面,20世纪90年代之前,随着改土治碱工作的推进,在以农业为主的曲周县,农业生产规模为农村聚落演变的主要驱动力;1988—2008年,随农业机械化水平提升,曲周县农业科技化水平的驱动作用逐渐加强,农业生产规模的驱动作用先增大、后减小;2008年以后,曲周县农村经济发展水平的驱动作用最明显,其次为农业科技化水平、农业生产规模。总体来看,农村经济发展水平是决定农村聚落演变趋势的主要因素。

(4)曲周县在今后的农村居民点规划工作中,应关注聚落集约化、破碎化及可能由政策力度、社会经济发展等带来的一系列问题。重点考虑耕地、城镇、河流、道路等自然区位因素,农业科技化水平、农业发展规模、农村经济发展水平等社会经济因素,根据这些驱动因子产生的驱动机制,对农村居民点进行合理调配、有效整治。本文分析了曲周县盐碱地改良区农村聚落的时空变化及盐碱治理对其变化的影响,并阐述了其驱动力,其结果有利于推进今后城乡一体化发展和新农村建设。

参考文献(References):

[1] Hill M. Rural settlement and the urban impact on the countryside[M] . London: Hodder &Stoughton,2003.

[2] 海贝贝,李小建,许家伟. 巩义市农村居民点空间格局演变及其影响因素[J] . 地理研究,2013,32(12):2257 -2269.

[3] 周洁,卢青,田晓玉,等. 基于GIS的巩义市农村居民点景观格局时空演变研究[J] . 河南农业大学学报,2011,45(4):472 - 476.

[4] 蔡为民,唐华俊,陈佑启,等. 近20年黄河三角洲典型地区农村居民点景观格局[J] . 资源科学,2004,26(5):89 -97.

[5] 任平,洪步庭,周介铭. 基于空间自相关模型的农村居民点时空演变格局与特征研究[J] . 长江流域资源与环境,2015,24(12):1993 - 2002.

STZ 是一种含亚硝基的化合物,可以诱导一氧化氮(nitric oxide,NO)的合成、释放抑制DNA 保护酶,导致 DNA 的损伤;且可以通过抑制顺乌头酸酶合成影响线粒体氧化呼吸复合物,导致线粒体能量供应紊乱,增加对胰岛 β 细胞的氧化侵袭而特异性破坏胰岛 β 细胞,从而导致糖代谢紊乱[3]。

[6] 苏高华,陈方正,郑新奇,等. 北京市昌平区农村居民点用地演变机理研究[J] . 安徽农业科学,2009,35(19):9075 - 9077.

[7] 谭雪兰,张炎思,谭洁,等. 江南丘陵区农村居民点空间演变特征及影响因素研究——以长沙市为例[J] . 人文地理,2016,(1):89 - 93.

[8] 郭晓东,马利邦,张启媛. 陇中黄土丘陵区乡村聚落空间分布特征及其基本类型分析——以甘肃省秦安县为例[J] . 地理科学,2013,33(1):45 - 51.

[9] 闵婕,杨庆媛. 三峡库区乡村聚落空间演变及驱动机制——以重庆万州区为例[J] . 山地学报,2016,34(1):100 - 109.

[10] Bański J, Wesolowska M. Transformations in housing construction in rural areas of Poland’s Lublin region-Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics[J] . Landscape & Urban Planning,2010,94(2):116 - 126.

[11] 姜广辉,张凤荣,陈军伟,等. 基于Logistic回归模型的北京山区农村居民点变化的驱动力分析[J] . 农业工程学报,2007,23(5):81 - 87.

[12] 舒帮荣,李永乐,曲艺,等. 经济发达地区镇域农村居民点演变驱动力空间差异研究——以太仓市陆渡镇和浏河镇为例[J] . 长江流域资源与环境,2014,23(6):759 -766.

[13] 陈阳,李伟芳,任丽燕,等. 空间统计视角下的农村居民点分布变化及驱动因素分析——以鄞州区滨海平原为例[J] . 资源科学,2014,36(11):2273 - 2281.

[15] Kuznetsova S N, Yakovleva S I. Estimation of the impact of transport conditions on the demographic development and structure of the rural settlement pattern in Tver oblast[J] .Regional Research of Russia,2012,2(2):234 - 240.

[16] Vesterby M, Krupa K S. Rural residential land use: tracking its growth[J] . Agricultural Outlook,2002,(8):14 - 17.

[17] Akrap A. Employment abroad and the natural depopulation of rural settlements[J] .2004,13(4 -5):25.

[18] 武红智,朱运海,肖飞. 济南市农村居民点用地变化及驱动力分析[J] . 山东科学,2009,22(4):42 - 46.

[19] 胡贤辉,杨钢桥,张霞,等. 农村居民点用地数量变化及驱动机制研究——基于湖北仙桃市的实证[J] . 资源科学,2007,29(3):191 - 197.

[20] 苏高华,陈方正,郑新奇. 基于系统论的农村居民点用地演变驱动机制研究——以北京市昌平区为例[J] . 水土保持研究,2009,16(4):117 - 120.

[21] 赵冰雪,夏敏,符海月. 农村居民点动态演变及驱动机制研究——以江苏省宜兴市为例[J] . 地域研究与开发,2015,34(1):150 - 154.

[22] 李晓刚,欧名豪,许恒周. 农村居民点用地动态变化及驱动力分析——以青岛市为例[J] . 国土资源科技管理,2006,23(3):27 - 32.

[23] 谢萌秋. 上海市郊区农村居民点空间布局演变特征分析——以松江区为例[J] . 上海国土资源,2015,(1):27 - 30.

[24] 冯应斌,杨庆媛. 1980—2012年村域居民点演变特征及其驱动力分析[J] . 农业工程学报,2016,32(5):280 -288.

[25] 宋成舜,周惠萍,刘成武. 中部欠发达地区农村居民点用地变化及驱动机制研究——以湖北省咸宁市为例[J] . 国土与自然资源研究,2011,(5):29 - 32.

[26] 李红波,张小林,吴江国,等. 苏南地区乡村聚落空间格局及其驱动机制[J] . 地理科学,2014,34(4):438 - 446.

[27] 姜婵婵,雷国平,孟凡浩. 典型工业县农村居民点空间格局变化及驱动力分析[J] . 河南农业大学学报,2015,49(3):396 - 402.

[28] 谭雪兰,钟艳英,段建南,等. 快速城市化进程中农村居民点用地变化及驱动力研究——以长株潭城市群为例[J] . 地理科学,2014,34(3):309 - 315.

[29] 金其铭. 农村聚落地理[M] . 北京:科学出版社,1988.

[30] 田光进,刘纪远,庄大方. 近10年来中国农村居民点用地时空特征[J] . 地理学报,2003,58(5):651 - 657.