亚低温联合“梯度减压”改良手术法治疗高血压脑出血的临床研究

2018-04-02耿保伟原茹艳廖鹏余政王剑波田劲邓超张入丹

耿保伟,原茹艳,廖鹏,余政,王剑波,田劲,邓超,张入丹

高血压脑出血起病急,病情进展速度快,致残率、致死率高[1]。出血量>30 mL的脑出血患者保守治疗疗效差[2],对此类患者可采用标准大骨瓣开颅血肿清除术,但常规手术患者颅内压下降速度快,而脑组织肿胀程度高,可能发生急性脑膨出,增加患者病死率[3]。改良梯度减压术式可减轻患者脑肿胀程度,降低脑膨出风险,在重型颅脑损伤开颅术中应用广泛[4],但在高血压脑出血的治疗中运用的相关报道较少。亚低温可有效减轻脑出血患者的脑水肿,改善患者预后[5]。本研究收集我院采用亚低温联合“梯度减压”改良血肿清除术或标准大骨瓣血肿清除术治疗的高血压脑出血240例的临床资料,对比并分析其临床效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2011年3月至2016年2月我院收治的高血压脑出血患者240例,男145例,女95例;年龄30~78岁。纳入标准:均符合全国第四届脑血管病学术会议制定脑出血诊断标准[6];有明确高血压病史;年龄>18岁;出血时间<12 h;幕上血肿,血肿量30~90 mL,未破入脑室,未形成脑疝;心、肝、肾、肺功能基本正常;临床及随访资料完整。排除标准:由动脉瘤或动静脉畸形所致脑出血者;凝血功能障碍者;双侧瞳孔散大固定,去皮质强直者;脑外伤或瘤卒中者。

患者随机分为改良组(给予亚低温联合“梯度减压”改良血肿清除术)和标准组(给予亚低温联合标准大骨瓣血肿清除术)。改良组100例,男62例,女38例;年龄31~76岁,平均(56.5±3.4)岁;出血部位:基底核区46例,丘脑区38例,脑叶16例;出血量:30~50 mL者25例,50~70 mL者55例,70~90 mL者20例。标准组140例,男83例,女57例;年龄30~78岁,平均(57.3±3.9)岁;出血部位:基底核区61例,丘脑区53例,脑叶26例;出血量:30~50 mL者38例,50~70 mL者68例,70~90 mL者34例。2组性别、年龄、出血部位、出血量等差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法2组均予常规脱水、营养神经、抗感染、吸氧、降压、营养支持等对症处理。改良组采用梯度减压改良血肿清除术:根据CT检查结果定位血肿前缘、后缘,测量前后缘至该层面正中矢状线弦长并标记,以血肿为中心作马蹄形皮瓣,颅骨钻孔,切开孔洞区硬脑膜,释放脑脊液行初步减压;翻开颅骨瓣,自血肿体表浅层区切开硬脑膜约2 cm,牵开切口,脑穿针穿刺缓慢抽吸血肿,或直接切开脑皮质,吸出血肿,观察脑组织塌陷及脑搏动情况;待颅内压恢复正常后再行剪开硬脑膜瓣,清除脑内血肿,彻底减压,止血,并根据患者情况选择是否进行去骨瓣处理。标准组采用标准大骨瓣血肿清除术:术前CT确定血肿部位,自额颞部作马蹄形或问号型切口,颅骨钻孔,快速滴入甘露醇250 mL,骨窗大小12 cm×15 cm,剪开并悬吊硬脑膜,定位血肿;分离血肿近皮质脑组织,保护周围血管,避免损伤脑组织,进入血肿腔,抽吸血肿,生理盐水反复冲洗血肿腔,电凝与血块相连血管;血肿清除满意后,术区置管引流。2组术后均予常规抗感染、脱水、维持酸碱度平衡、纠正水电解质紊乱,并进行亚低温治疗。采用水循环式医用降温毯降温,微量泵入肌松冬眠合剂(200 mg卡肌宁+100 mg氯丙嗪+20 mL生理盐水),2~4 mL/h,4~6 h内将肛温降低到33~35℃,持续3 d;随后停用降温毯,自然复温,每4~6 h复温1℃,复温总时间12~24 h,恢复患者体温至36.5~37℃。

1.2.2 观察指标①血肿清除率。术后2 d进行CT复查,观察血肿清除情况,血肿清除率/%=清除血肿量/术前血肿量×100%。②手术并发症。统计2组脑膨出、迟发性血肿、脑梗死等不良事件发生率。脑膨出定义为:脑组织膨出骨窗边缘>1 cm,且骨窗形成卡压,脑搏动减弱或消失,无法还纳;或脑组织膨出骨窗边缘<1 cm,呈进行性增大,术中CT或B超证实出现迟发血肿[7]。③预后及日常生活能力评定。2组均完成术后6个月随访调查,采用格拉斯哥预后量表(Glasgow outcome score,GOS)[8]及日常生活活动能力(activities of daily living,ADL)评分中Bathel指数(barthel index,BI)[9]评定其预后及日常生活能力的改善情况。GOS表共1~5分,1分:死亡;2分:植物生存;3分:重度残疾,清醒,残疾,日常生活需照料;4分:轻度残疾,残疾,但可独立生活,可在保护下工作;5分:恢复良好,伴轻度缺陷,但可正常生活及工作。BI共0~100分,100分(优):日常生活能力基本正常,无需帮助,可控制大小便,自主进食、穿衣、洗澡、行走、上下楼;60~90分(良),轻度功能障碍,可独立完成部分日常活动,需部分帮助;40~60分(可),中度功能障碍,需较大帮助方可完成日常活动;<40分(差),重度功能障碍,日常生活无法自理,需他人照料。

1.3 统计学处理

2 结果

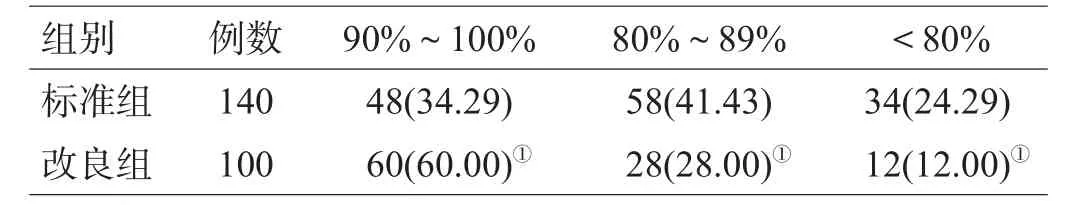

2.1 2组血肿清除率比较

改良组血肿清除率为90%~100%的患者所占比例高于标准组,其血肿清除率为80%~89%及<80%的患者所占比例低于标准组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组血肿清除率比较[例(%)]

2.2 2组手术并发症发生率比较

改良组术中脑膨出、术后迟发血肿及脑梗死发生率均低于标准组(χ2=5.684、8.232、12.494,均P<0.05),其余各并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组手术并发症发生率比较[例(%)]

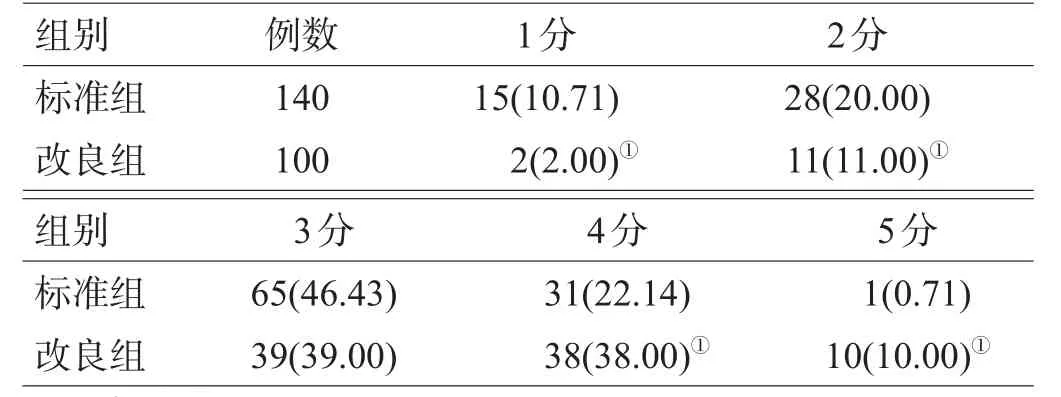

2.3 2组GOS评分比较

改良组GOS评分为5分、4分所占比例高于标准组,其评分为1分、2分所占比例低于标准组(均P<0.05),见表3。

表3 2组GOS评分比较[例(%)]

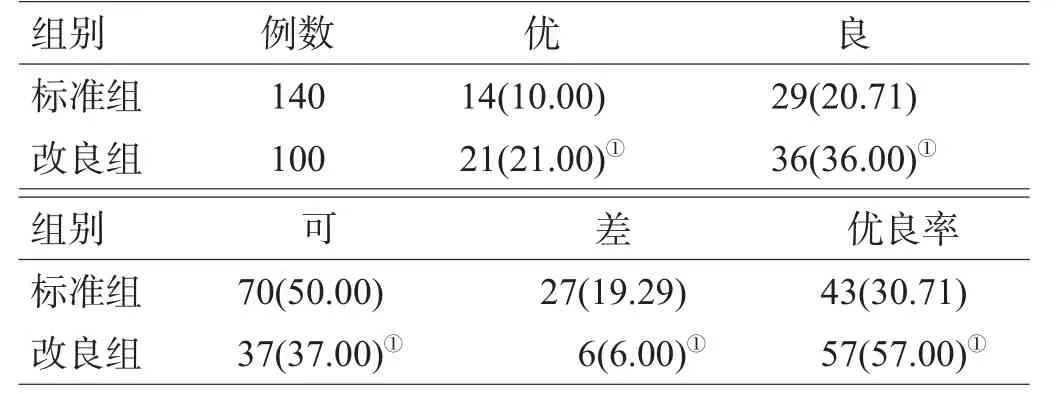

2.4 2组BI评分比较

改良组随访日常生活能力评分“优”、“良”所占比例高于标准组,“可”、“差”所占比例低于标准组,整体优良率高于标准组,差异有统计学意义(均P<0.05),见表4。

表4 2组日常生活能力评分比较[例(%)]

3 讨论

高血压脑出血早期常采用常规开颅术治疗,但术中患者急性脑膨出及术后脑梗死、迟发性水肿发生率较高[10,11]。标准大骨瓣开颅血肿清除术减压速度过快,易产生压力填塞效应,导致受压脑血管过度灌注及扩张,而部分失去自我调节能力的小血管可能因外界压力差增大导致血管破裂,引起脑膨出或脑血肿,造成骨窗边缘脑组织损伤,进一步影响脑部血液循环,加重病情。此外,常规大骨瓣血肿清除术切开硬脑膜时可能因颅内压力不平衡引起急性脑膨出,且颅内正常脑组织可能受到血肿挤压,造成移位,严重者可能引起血管撕裂[12]。有研究发现,在颅脑损伤患者的临床治疗中采用梯度减压术未出现急性脑膨出病例,改良术式可改善患者预后,降低其病死率[13]。目前对梯度减压术在高血压脑出血患者中的报道较少。

目前认为,高血压脑出血患者术中急性脑膨出发生的原因主要与弥漫性脑肿胀、颅内压力快速下降有关[14]。且毛细血管动脉压力过大,此时快速开颅,可能导致血管外压力快速降低,大量水分进入组织间隙,引起脑水肿;同时脑表面静脉端压力上升,开颅术后患者脑表面静脉受压集中于骨窗边缘,导致毛细血管内压力、静脉压均升高,引起水分外渗,加重患者脑水肿程度,导致脑膨出,形成恶性循环。此外,医源性损伤亦可加重患者脑肿胀程度,引起脑膨出。改良梯度减压有助于缓解常规开颅术引起脑肿胀病理过程,其通过穿刺释放脑脊液、血凝块可逐渐减轻颅内压力,在确定脑组织对硬脑膜无明显压迫时,扩大并剪开硬脑膜,彻底清除血肿,手术过程循序渐进,可在逐渐降低颅内压的同时清除血肿,促进脑部毛细血管动脉功能恢复。且梯度减压术中患者硬膜切口小,脑组织暴露少,可保留硬脑膜对大脑皮质的保护作用,避免医源性损伤,减少继发性血肿发生风险[15]。

术后配合亚低温干预,有助于进一步降低患者脑组织耗氧量,避免乳酸堆积,减少钙离子内流,保护血脑屏障,减轻患者脑水肿程度;同时可抑制内源性毒素对脑细胞的损伤,减轻神经元毒性,降低脑细胞结构破坏,抑制神经元凋亡,减轻脑缺血缺氧炎症反应,促进脑组织功能恢复[16]。

本研究中,改良组采血肿清除有效程度高于标准组,脑膨出、迟发性血肿、脑梗死发生率均低于标准组。预后监测发现,改良组术后GOS评分及日常生活能力恢复情况均优于标准组,提示亚低温联合梯度减压术是治疗高血压脑出血的有效方法,有助于患者的神经保护及预后的改善。

综上所述,采用亚低温联合梯度减压改良血肿清除术治疗高血压脑出血疗效肯定,有其较高的临床应用价值。后续仍需进行大样本、多中心随机对照实验,以获得肯定的结论。

[1] 董鑫,刘增强.亚低温联合经侧裂手术治疗高血压脑出血的临床研究[J].临床军医杂志,2012,40:1319-1321.

[2] 叶路敏.微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血疗效评价[J].中国基层医药,2011,18:72-73.

[3] 王宏国,蔡强,杜浩,等.小骨窗开颅术治疗老年高血压脑出血的临床分析[J].中国临床神经外科杂志,2011,16:298-300.

[4] 王正锐,李平,高永清,等.逐步控制性减压手术治疗重型、特重型颅脑创伤[J].中华神经外科杂志,2011,27:1154-1156.

[5] 王立夫,刘金宝,段睿竹,等.亚低温对脑出血患者血清中谷氨酸水平影响的临床研究[J].中华神经创伤外科电子杂志,2015,1:20-23.

[6] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29:379-380.

[7] 何建青,王玉海,陈进艳,等.颅脑损伤开颅术中急性脑膨出的相关危险因素分析[J].中华神经外科杂志,2014,30:1141-1144.

[8] Nright J.Glasgow Outcome Scale[M].Springer New York,2011.

[9] 闵瑜,吴媛媛,燕铁斌.改良Barthel指数(简体中文版)量表评定脑卒中患者日常生活活动能力的效度和信度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2008,30:185-188.

[10] 刘海波,杨中鑫,范英俊,等.高血压脑出血脑疝手术效果及影响因素分析[J].现代仪器与医疗,2017,23:53-55.

[11] 郝亮,习望,王海燕,等.亚低温治疗对重症高血压脑出血患者血清IL-6及CRP的影响[J].医学临床研究,2015,32:1946-1948.

[12] 张光亮,徐忠烨,马颖,等.不同方法治疗高血压脑出血的效果分析[J].中国临床神经外科杂志,2012,17:129-132.

[13] 覃宗华,成庆辉,潘国斌,等.亚低温配合常规治疗对高血压脑出血患者早期炎症反应的影响[J].中国医药导报,2012,9:154-155.

[14] 蔡康,郑宽,李卫,等.“梯度减压”对高血压脑出血术中急性脑膨出的预防作用[J].实用医学杂志,2016,32:417-420.

[15] 郝亮,习望,王海燕,等.亚低温治疗对重症高血压脑出血患者术后颅内压的影响[J].西部医学,2016,28:198-200.

[16] 张俊,谢仁龙.颅内血肿微创穿刺清除术加亚低温治疗高血压脑出血的临床研究[J].中华全科医学,2014,12:225-227.