仓央嘉措病故青海湖

2018-03-30撰文罗洪忠摄影邱衍庆李少魁任飞颖

撰文罗洪忠 摄影邱衍庆、李少魁、任飞颖

西藏清代铁錾金银法器(供图秋天)

1705年藏历7月,蒙古和硕特部固始汗后裔拉藏汗杀害了第巴·桑杰加措,1706年以﹃真假转世﹄之由,仓央嘉措在前往京城途中,于1707年初在青海病逝。仓央嘉措膳食官洛追旺久所著《火阳狗年跟随至尊第六世达赖喇嘛洛桑仁钦·仓央嘉措骑队从拉鲁噶彩出发到贡嘎诺尔圆寂,由湖岸、汉西宁等到拉萨的纪要》(简称《纪要》),详细记录了仓央嘉措离开拉萨,经羊八井、那曲,翻越唐古拉山,再到青海湖贡嘎诺尔圆寂的全过程,无疑是记录这段历史实事的孤本,具有极高的史料价值。

膳食官笔下的仓央嘉措圆寂

有关《七世达赖传》中仓央嘉措“解送”北京,在青海贡嘎诺尔圆寂的记载,主要来源于仓央嘉措膳食官洛追旺久的《纪要》。

我在查阅《七世达赖传》时,书中记载:“拉藏汉等施以种种诡计,将达赖喇嘛仓央嘉措‘迎请’到内地。”“火狗年(1706年)五月十七日,当仓央嘉措从拉鲁嘎才(彩)出行时,无数信仰达赖的众生,信仰之力使他们眼泪涌出,泪洗面颊。当在人们请求六世达赖喇嘛为一切众生祈祷之乞求声中,六世达赖喇嘛身前供满了数不尽的洁白哈达。”“当走到哲蚌寺时,僧侣们含着眼泪,在一片祈祷声中,舍命从蒙古人手中抢走仓央喜措,迎至甘丹颇章,拉藏汗见之,即调兵攻打。其时,仓央嘉措生起不忍之心,说‘生死对我已无什么损失’。言罢,无所畏惧地径直前往蒙古军之中。”“……路上仓央嘉措受到汉藏数万信徒顶礼。后到衮噶(贡嘎)诺尔,并在此地去世。其属下念其恩德,含泪为之祈祷。仓央嘉措法体被迎往西宁,数日内信徒献供祈祷。”

若细心研究《七世达赖喇嘛传》,作者系清朝乾隆皇帝国师三世章嘉活佛,本名章嘉·若白多杰,生于藏历第十二绕迥之火鸡年(1717年)正月十日,诞生在多麦宗喀北部凉州游牧部落(今甘肃天祝县)一牧民家中。从这点来看,三世章嘉活佛出生时,仓央嘉措已去世十年。可他不是当年的亲历者,记录仓央嘉措病逝却非常详细,这段记录来源于什么地方?

当谈起此事,巴桑罗布会长介绍说,二世章嘉活佛阿旺洛桑曲丹56岁时,即火牛年(1697年),奉康熙之命,赍送(赠送)赐给六世达赖喇嘛的金册金印入藏,偕扎萨喇嘛经青城(今呼和浩特)、西宁至拉萨,在布达拉宫六世达赖座前献上金印金册和许多礼物。又五次晋谒仓央嘉措上师五世班禅罗桑益西,献上御赐供具和金银,他应熟知六世达赖仓央嘉措的很多情况,也会给三世章嘉活佛留下很多史料。三世章嘉活佛同七世达赖格桑嘉措关系密切,而七世达赖曾接见过《纪要》的作者洛追旺久。因此,《七世达赖传》中的史料主要来源于洛追旺久撰写的《纪要》。

提起《纪要》,还有一段奇特的寻找经历。1988年,巴桑罗布会长到西藏社会科学院担任副院长,见到了宗教研究所1983年8月刊印的《纪要》油印本。他清楚地记得,该《纪要》系仓央嘉措膳食官洛追旺久所写,记录了仓央嘉措病故于青海湖畔的贡嘎诺尔。2016年7月,西藏仓央嘉措文化研究协会成立,他就努力寻找此书,可怎么也找不到。便联系西藏社科院宗教研究所所长布琼,可翻遍了研究所资料室,也未能找到此书。同年10月,该协会副会长多吉平措博士从一位私人处找到了这个油印本。

巴桑罗布会长拿到《纪要》油印本后,着手翻译该书。可《纪要》作为三百多年前的古藏文版本,其文字表述方式、术语、名词与现今的行文大不相同。为不影响史料价值,在争取较准确地传达原文意义,基本保持原文风格的前提下,尽量保证译文的大致通顺。如“汉西宁”“湖岸”“皇帝人员”等名词的译文,更多地考虑意境的表达和保持原文风格。

1983年,西藏自治区社科院尚处于筹备阶段,许多工作未走上正轨,《纪要》文字错漏之处甚多,有些是明显的常识性错漏,巴桑罗布会长基本上可以判断和辨别,可有些错漏则完全无法辨别,也找不到任何参考材料。对于难以辨别的个别错漏之处,很难做到精准翻译,只能采取大意译文。2017年6月,巴桑罗布会长花8个月时间,完成了该书稿大部分内容的翻译。

《纪要》记述了仓央嘉措离开拉萨,在青海湖畔贡嘎诺尔去世的情况,填补了仓央嘉措1706年5月至1707年初圆寂的历史。

巴桑罗布会长翻开仓央嘉措膳食长洛追旺久《纪要》油印本,里面明确记载,藏历火狗年(1706年)6月1日,拉藏汗和驻藏官员来等到宗角(指龙王潭),要向民众公布皇帝(指康熙)关于仓央嘉措的旨意,并把仓央嘉措从布达拉宫请到了拉鲁嘎彩(拉鲁林苑)。6月7日,拉藏汗夫人次仁扎西等请拉姆护法神汉到木茹寺,就仓央嘉措转世的真伪求得授记。谶语冗长,艰涩难懂,但是准确无误地说明仓央嘉措的确是五世达赖喇嘛的转世。一时他们只好作罢,蒙汉官员都纷纷向仓央嘉措敬献哈达等,并说“这样就好了”,仓央嘉措又回布达拉宫。可是没有几天,他们又把仓央嘉措请到拉鲁嘎彩,把康巴和羊卓的两个转世灵童叫上来问话。当这两个转世灵童回答不了他们的问话时,拉藏汗的蒙古军队就包围了拉鲁嘎彩。这时,闻讯前来拜谒和收受摸顶的僧众越来越多,三大寺和整个拉萨涌来护卫和拜谒仓央嘉措的僧俗民众络绎不绝,蒙古军队只好作罢。

巴桑罗布会长翻开《纪要》油印本第4页,继续讲述到,当时事态明显失控,蒙古军队与僧众矛盾加剧。6月16日,拉藏汗军队阻止拜谒摸顶活动,用棍棒、刀枪驱赶僧俗民众,像驱赶羊群一样,僧众就以石头雨还击,这时僧俗民众完全失去信心,拉萨局势完全失控,拉藏汗当时非常恐慌。甘丹寺法台顿珠嘉措说,“把年轻佛爷舍弃了吧,你们留下来,要摸顶找老衲。”于是从拉鲁嘎彩重兵强行押解仓央嘉措北上,无数信众以泪洗面,三大寺全体僧众誓死随从服侍、护送。

6月17日,哲蚌寺在当巴地方隆重设帐搭灶迎送,迎请仓央嘉措住哲蚌寺甘丹颇章宫(达赖喇嘛寝宫)受阻,各大寺所有僧院、康参都来敬献哈达和轻重礼物。十五名蒙古人和十五名清军(应指清廷官员)持军械又强行阻止拜谒、敬献、摸顶等宗教活动,又发生严重冲突……趁混乱之际僧众把仓央嘉措迎请到哲蚌寺甘丹颇章。18日僧人请乃琼护法神汉祈求卜、授记,冗长谶语,却仍然明确表达仓央嘉措为五世达赖的真转生,当尊崇之意。

从海拔3740米的洛合垭口北望青海湖(邱衍庆/摄)

讲到这里时,巴桑罗布翻开《纪要》油印本第9页,里面明确记载了拉藏汗军队强行攻打寺庙情况。6月19日,拉藏汗军队包围甘丹颇章,用大炮轰击、摧毁甘丹颇章和哲蚌寺的其他多处重要部位。整个哲蚌寺一片狼藉,遭到严重破坏,打死僧人11名,打伤无数,蒙古人死7名,伤的也不少。仓央嘉措悲愤地说“不要为我一人,而去杀伤这么多人!”说着割舍僧众庇护,走到拉藏汗军之中,舍身避免更大流血事件的发生。 6月24日,押解队伍大队人马由两名僧俗官员为首的十五名清军官兵、两名拉藏汗心腹为首的十一名蒙古人官兵、仓央嘉措及其三十九名随从组成,拉藏汗直接统领。

让巴桑罗布会长疑惑的是,当押送仓央嘉措北上的人马到达当雄境内时,却停留了近四个月。当年6月下旬至10月中旬,押解人员在当雄境内逗留,打猎、泡温泉、赌博等;仓央嘉措当时也没有闲着,接见沿途蒙藏僧俗部众,为他们摸顶、祈祷,并潜心念经和写作,有时也和蒙汉官兵玩乐。在这期间,仓央嘉措写下了不少作品。10月中旬,拉藏汗返回拉萨,押解仓央嘉措到汉地的旅程正式开始。巴桑罗布会长感叹说:“在此以前,仓央嘉措的随从们还心存尽快返回拉萨的幻想。可让我想不通的是,至今没有找到康熙帝关于仓央嘉措押解进京的任何旨意。”

10月17日,护送仓央嘉措的人马离开当雄,翻越角孜拉山开始下暴风雪。到达那曲时,仓央嘉措的双脚开始肿胀,休息三天。越走海拔越高,翻越唐古拉山的前一天,正直藏历10月25日传统的燃灯节,也是宗喀巴大师的祭日,仓央嘉措的随从们在狂风暴雪天里点燃所有能用的灯具,仓央嘉措与随从们一道念经、祈祷。到了唐古拉山顶插彩旗、挂经幡,念经、祈祷。仓央嘉措的脚疾也越来越严重,但是仍然接见沿途前来拜谒的蒙藏僧俗,为他们祈祷、摸顶。一路多名藏蒙医生多次会诊、治疗,但还是越来越严重。沿途前来拜谒的蒙藏僧俗络绎不绝,有的把牛群、马群都奉献给了仓央嘉措。

12月8日,护送仓央嘉措人员到了叫阿巴苏郭碧的沙滩,一路没有一滴水,只长一些蒿草。仓央嘉措脸色非常不好,高烧得特别厉害。如能找到水,或许能够减轻病痛,放慢走向另界的步伐,然而只能喝些塔尔。这天在青海湖的贡嘎诺尔边扎营。百十来号汉族信众携礼来迎接仓央嘉措。当夜,仓央嘉措指着帐篷天花板对随从们说,“空行仙女前来迎接了,看那厄字。”人们见此情景,泪水满面。12月9日夜里,仓央嘉措神志不清,说:“有个骑黑马穿黑衣的妖堵住帐篷的门。”12月10日,仓央嘉措不幸圆寂,众随从悲痛欲绝,正像膳食官洛追旺久所说的仓央嘉措病逝,“使吾等犹如婴弃荒野。”

12月11日,西宁大总管商南多尔济活佛向法体告别,并将财产、文书、印章等所有遗物一一登记封存,法体由蒙汉官员负责保管,仓央嘉措随从不得染指。据巴桑罗布考证,后来随从将法体藏于今甘肃天祝地方的色阔寺,曾遭到战乱毁坏。仓央嘉措的随从们严格按照传统办理完后事。当他们试图策划寻找转世灵童方案时,遭到清军包围。不久,他们在青海听到这样一个传说:在一个大帐篷里妈妈怀中的一个小孩指着帐篷上空说:达赖喇嘛戴着原先的僧帽,穿着原先僧衣,骑上狮子,左腿还跨着虎背在空中飞行。1707年藏历四月,仓央嘉措随从人员才陆续回到拉萨。

有关仓央嘉措病逝于青海湖的衮嘎诺尔,《清圣祖实录·卷二二七》记载:“康熙四十五年(1706年)十二月庚戌(指年末),理藩院题‘驻扎西宁喇嘛商南多尔济报称,拉藏送来假达赖喇嘛,行至西宁口外病故。假达赖喇嘛行事悖乱,今既在途病故,应行文将其尸骸抛弃’,从之。”清史明确记载仓央嘉措圆寂于1706年农历12月,当是公元1707年初。《噶伦传》记载:“六世达赖喇嘛在打算前往汉地的途中,逝世于衮嘎诺尔”。《隆多喇嘛全集》说得更具体:“二十五岁,十月十日死于蒙古地区之衮嘎诺尔”。《西藏喇嘛事例》亦载:“于(康熙)四十六年(1707年)行至青海工噶落(诺尔)地方圆寂。”

1707年2月14日,与仓央嘉措同岁的伊西嘉措被拉藏汗认定为五世达赖的转世灵童,扶上了六世达赖喇嘛宝座,可后来拉藏汗被杀,伊西嘉措也同样被废。1708年7月19日,在康巴地区理塘的一名男孩出世,取名为格桑嘉措,当时人们称其为仓央嘉措的转世灵童,可青海蒙古人向康熙皇帝报告时,只能说是五世达赖喇嘛的转世。在同一时期,就出现了3个六世达赖喇嘛。

当历史过去60多年后,六世班禅晋京朝觐恭贺乾隆皇帝七十大寿,代替八世达赖喇嘛坚白嘉措向皇帝敬献丹书,并请求册封。这一下给皇帝出了个大难题,接丹书就等于承认是八世达赖喇嘛,否定了康熙给格桑嘉措六世达赖喇嘛的排序;若不接就等于不给六世班禅的面子。乾隆46年(1781年),六世班禅圆寂后一年,24岁的坚白嘉措终于得到皇帝恩赐的金册金印,成为八世达赖喇嘛,而格桑嘉措等于是七世达赖喇嘛,而仓央嘉措自然成为六世达赖喇嘛。

巴桑罗布说,仓央嘉措圆寂于藏历火阳狗年12月10日,当是公元1707年初,1706年病逝的说法就值得斟酌。藏历土阳鼠年(1708年)7月19日,六世达赖喇嘛仓央嘉措的转世灵童格桑嘉措在理塘寺下面的洛雪村诞生,父亲为索南达杰,母亲叫洛桑曲措。

让巴桑罗布会长至今迷惑不解的是,1757年开始出现在阿拉善蒙古人中的《仓央嘉措密传》,称仓央嘉措1746年在阿拉善圆寂,使仓央嘉措延年39个春秋,并出现了另一个达赖喇嘛仓央嘉措的转世系统,长期争论不休。特别有趣的是,第巴·桑杰加措非活佛系统,也在蒙古人中出现了转世灵童。在他看来,或许《纪要》有助于还原部分历史真相。

汉文版《纪要》并非全译本,有25页记录了不少宗教祈祷词和反映仓央嘉措当时沿途心绪的诗文,对研究《仓央嘉措情歌》真伪有参考价值。

我在同巴桑罗布会长交谈时得知,《纪要》油印本第16至40页的内容,为仓央嘉措去青海路上时,在当雄桑珠德钦地方撰写的著作,其内容大都为宗教理论。除宗教上的祈祷颂词外,还有不少篇幅或多或少反映了仓央嘉措当时的心绪,他将择机进行试译。

西藏仓央嘉措文化研究协会副会长多吉平措博士,也认真阅读了《纪要》油印本,对此给予了补充解读。多吉平措博士介绍说,《纪要》曾在《东嘎大辞典》中有记载:“索本·洛追旺久所作《仓央嘉措传》(指《纪要》)中,仓央嘉措圆寂于蒙古衮噶诺地方。”在多吉平措博士看来,《纪要》是一部有重要史料价值的仓央嘉措传记。书中不仅记录了仓央嘉措经过堆龙、当雄、那曲等地,最终圆寂于衮噶诺尔等一些重要事件,书中还详细记述了仓央嘉措途中所经神山圣湖和诸神祗时所作的颂词等。

多吉平措博士翻开《纪要》油印本,书中明确记载:“5月24日,移驾当巴林卡,并驻三天,过后前往当雄,一路上索本向蒙古人埋怨,一路上寝帐过于简陋,要重新准备之时,曰:何须其他帐篷,吾等若需便可取之。此后与王一道前往囊孜,并使普通木碗来食之。”25日,他们从当巴林启程经囊孜、宁中、央热、年中温泉、桑珠德庆。在途中,仓央嘉措作了诸多颂词,“驻锡桑珠德庆之地时,刻造许多度母‘擦擦’和撰写敬奉诸神颂词,为护佑藏地之诸神和尤其是己之殊胜护法、诸神祇、护佑之神,作了煨桑仪轨颂词”,且均署名“此等些许煨桑仪轨颂词于火狗年在当雄桑珠德庆之地,由洛桑仁青·仓央嘉措作,愿吉祥!”让多吉平措博士深感意外的事情,就是这些诗歌体后面署名“萨热著”,而“巴尔玛萨热名讳者书”,即“萨热”是第巴·桑杰嘉措通常使用的一个笔名。

多吉平措翻开《纪要》油印本,书中还记载,12月11日禅定解除,决定将仓央嘉措法体送到西宁,并派仓央嘉措膳食官洛追旺久等前往内地。19日,他们一行六人到达西宁,不久火化了仓央嘉措法体。1708年1月,洛追旺久等人返回。多吉平措博士翻阅不少藏文史料,除《纪要》外,均未记录仓央嘉措在青海湖贡嘎诺尔圆寂时的细节。

当谈起仓央嘉措膳食官洛追旺久时,有关他的记载很少。尽管这样,在《金穗》书中提到了仓央嘉措在布达拉宫坐床典礼上,朝拜人员中提到了“洛追旺久姐姐”。土虎年,藏历新年朝拜人员中,又提到了“洛追旺久之母”。巴桑罗布会长也对洛追旺久进行了考证。当清兵护送七世达赖喇嘛格桑嘉措到拉萨坐床时,在拉萨郊区接见僧众,就有仓央嘉措的膳食官洛追旺久,有关史籍明确写道七世达赖喇嘛接见的僧俗官员中“有上一世的膳食官洛追旺久”。

多吉平措博士从这些零散记载上看,洛追旺久同当时的甘丹颇章或六世达赖喇嘛仓央嘉措之间有着较为亲密的关系,但并非原先就担任了仓央嘉措的膳食官,“索本未到而誓愿食供由索本之仆洛追旺久供奉。”他还依据史料推断,大约在土兔年(1699年)左右,洛追旺久还仅仅是索本(膳食官)的一个跟班,并未正式成为膳食官。他从“索本·洛追旺久与御医桑杰斯珠前来,应该是灵童诞生后能服侍永久愿望之兆矣。”从这点说明,洛追旺久后来同七世达赖喇嘛的关系也不错。

讲到这里时,多吉平措博士还讲起三世章嘉活佛若比多吉所著的《七世达赖喇嘛传》,书中也记载了仓央嘉措圆寂时的不少细节,应是索本·洛追旺久提供的史料依据。他从这点也可看出,仓央嘉措膳食官洛追旺久同三世章嘉活佛有过不止一次的交集。《纪要》将仓央嘉措于1706年藏历12月10日,因病圆寂于青海湖畔的情景记录得栩栩如生,应该是客观事实。此外,《纪要》中还记录了仓央嘉措亲自所作的诗歌体文学作品,这对当下研究《仓央嘉措情歌》的真伪问题等,有着巨大的参考价值。

十三世达赖喇嘛留下的谜局

清光绪33年(1907)阴历12月初,十三世达赖土登嘉措奉旨从塔尔寺启程晋京朝觐,途径碾伯县(今海东市乐都区)的老鸦城,第二天,“章嘉国师及县令跪别”后,十三世达赖一行突然拐进一条山沟,专程“前往传为六世达赖喇嘛仓央嘉措禁行的地方,拜见了成为供奉和依次祭祀的檀越拥承龙洽(音译)部落长官夫妇并给予赏赐,并听取了其先辈与达赖喇嘛仓央嘉措结檀越的介绍。”十三世达赖《本生记》中的这段翔实记载,无疑向世人发布了六世达赖的一条信息:仓央嘉措1706年在青海湖畔没有病故,而是隐身在西宁府碾伯县老鸦城附近的拥承龙洽部落。

独立文化学者李少魁关注仓央嘉措文化40年,一次次走向阿拉善、青海湖,探寻仓央嘉措的足迹;来自青海省、内蒙古阿拉善的仓央嘉措文化研究者华科迦、朝格图,用大量文献证明他们家族保护了仓央嘉措,给仓央嘉措25岁病逝于青海湖贡嘎诺尔增添了变数。

李少魁:还原仓央嘉措青海十年足迹

当仓央嘉措膳食官洛追旺久的《纪要》汉译本发布后,曾在青海工作24年的独立文化学者李少魁老师在自己的微信公众号连续发了五篇文章评论《纪要》。我注意到了这样两段话:“土登嘉措在清朝末年已经把仓央嘉措的历史谜底揭开了——青海湖畔‘病故’是一场集体造假事件!这是一场善意的造假,帮助仓央嘉措从拉藏汗的魔爪下挣脱出来!”“当年,无论是西宁喇嘛商南多尔济的奏折,还是膳食官洛追旺久的‘证言’,都是不实之词。”李少魁老师认为,洛追旺久的《纪要》应该有A、B两个版本,大家看到的只是A版,仓央嘉措真实去向是有B版的。

谈到这里,有必要先介绍李少魁研究仓央嘉措的情况。1988年,李少魁在青海省机械厅工作,曾到青海湖畔的日月山乡扶贫。一天,他遇到当地的蒙藏牧民在湖边进行祭祀活动,便好奇地问了一位牧民,究竟他们在祭祀谁。牧民回答说,祭祀(仓央嘉措)活佛老爷,当年在这里跳湖自尽了。李少魁听了之后非常奇怪,对藏史也有一定研究的他不禁疑问:历史好像没有这样的记载,为何民间倒有这样的说法?

就是怀着这样一个疑问,李少魁老师开始了他长达29年的探索和研究。在他的书柜上,人们还能看到一本厚厚的《康熙朝满文朱批奏折全译》,顶上贴满了红纸条。为了寻找仓央嘉措青海湖畔圆寂的真相,光这本《康熙朝满文朱批奏折全译》,他就花了3年的时间去研读,每有关于与仓央嘉措文化研究相关的记载,他都用纸条贴上。李少魁老师认定了要搞清楚这个疑问,就一追到底,除了查阅大量的史书资料,他还亲自自驾车从广东六进阿拉善,去走仓央嘉措当年走过的地方,最后他研究认定仓央嘉措云游到阿拉善20年,撰写了一首长诗《仓央嘉措礼赞》,刻在阿拉善昭化寺。

当年的仓央嘉措在青海十年驻足,他也许从未想到,如今的青海湖畔已成为熙熙攘攘的旅游胜地,沿岸草场都承包给了当地藏民来经营,他们由此成为了一代富足的牧民。(摄影/邱衍庆)

李少魁老师查阅《清圣祖实录·二二七卷》,书中记载康熙四十五年(1706年)十二月,“假达赖喇嘛”仓央嘉措在从押解北京途中,病殪于青海湖畔,遗体运往湟中县的塔尔寺焚化。让他疑惑不解的是,此事由西宁喇嘛商南多尔济向清廷的奏报,而不是两位负责押解的钦差大臣护军统领席柱、学士舒兰的奏章。更让他更加困惑的是,仓央嘉措的遗体火化由塔尔寺负责,有人会悄悄留下骨灰和舍利,可《塔尔寺方志》《湟中县志》均没有记载。

让李少魁老师困惑的事不少,就拿十三世达赖1907年前去青海祭奠六世达赖仓央嘉措,最应该去青海湖畔贡嘎诺尔,可他却到了相隔700里的老鸦城拥承龙洽土司家去拜访,感恩他们先辈与仓央嘉措当年“结檀越”。可十三世达赖并不知道,他当时没让章嘉国师和碾伯县令同行,可官府事后还是将拥承龙洽部落长官革职了。他得到这个情况后,第一时间打电话给中国藏学研究中心的藏学大家陈庆英老师,请求他找到藏文原著,再认真核对一遍。让他没想到的是,陈庆英老师非常认真,将这段藏文又一次翻译出来,同时还把另一个文本的出处、页码,全部抄下来寄给他。

更让李少魁老师意想不到的是,十三世达赖喇嘛在民国初年的1912年,授意将《仓央嘉措秘传》在拉萨刻板刊印。《秘传》原著为藏文手抄本,作者系内蒙古阿拉善扎萨克盟广宗寺(俗称南寺)创建人阿旺多尔济,为第一世迭斯尔德呼图克图。阿旺多尔济生于1715年,乾隆二十二年(1757年)时撰写该书。根据内蒙古大学贾拉森教授考证,在整个清王朝中晚期的150年间,这个手抄本一直是密不传人。后来,《秘传》由十三世达赖喇嘛经师华瑞·罗桑甲萨推荐,交给西藏一位贵族官员哲通·久美嘉措在拉萨刊印发行。贾拉森在《缘起南寺》写道:“一直到民国年间,才由第五世迭斯尔德呼图克图奉献给十三世达赖喇嘛。达赖喇嘛赞不绝口,下令在拉萨刻板刊印。”

在学术界,对于仓央嘉措“病故”(或遁形)的位置,基本可以确定为贡嘎诺尔,同其他书上称的工噶洛、更嘎瑙尔、更嘎瑙、贡嘎努尔等,是同一个地名的不同发音而已。藏学大家陈庆英认为,贡嘎诺尔是蒙古语和藏语合成的,贡嘎是藏文,意为普喜,诺尔是蒙古语,意为湖。内蒙古大学青斯琴博士也认同陈庆英老师的观点,贡嘎诺尔中的“贡嘎”是藏语,而“诺尔”是蒙古语词汇,意为湖。那么,贡嘎诺尔到底在什么位置?

据传仓央嘉措到过的贡嘎诺尔(摄影/李少魁)

2017年7月5日,李少魁老师在当地两名旅游文化人士陪同下,前往共和县更尕海考察。他们经铁盖乡北上转入308县道,经过塘格木镇向右拐,进入乡间的石渣路,两旁都是田野,油菜花一片又一片。当行驶12公里,右前方出现了一片蓝色的海子,便到达了更尕海。他通过目测,整个更尕海面积不到10平方公里,海子形状像半片树叶,周围绿绿的海滩上是羊群、牛群。

李少魁老师拍完全景照片和视频后,开车下到海滩,在一位牧羊人的不远处停下。海滩上小蚊虫漫天飞舞,所以牧羊人全副武装,长衣长袖、戴着红帽子,捂着口巾。同牧羊人聊天时,得知这里便是更尕海,其名字属蒙古语,可当地牧民又全是藏族。当问及这里很早以前是否发生过什么大事时,牧羊人拉下口巾时说:“听老人们讲,仓央嘉措佛爷来过,在这个地方垒了一堆石头,起了一卦……”牧羊人还指旁边20米开外的一个白台子,称仓央嘉措在这里打卦。可当他们想问更多内容时,牧羊人称村长知道得更多一些,可以问问他。后因村长去州人民医院看望病人,一时半会儿回不来,只得放弃。

李少魁老师事先查阅资料,更尕海是一处神奇的“鸳鸯海”:一半是淡水,另一半是咸水。更尕海分为上下两处,上更尕海位于塘格木镇境内,下更尕海地处上更尕海东3公里处。让李少魁老师感慨的是,仓央嘉措曾到过这里,当地群众口口相传了三百年。

同年9月11日至15日,李少魁再次赴青海更尕海、碾伯县土司旧址以及甘肃鲁土司府进行田野调查,特地去了十三世达赖土登嘉措当年拜访的拥承龙洽部落,不但找到了贡嘎诺尔的确切位置为今天的更尕海,还找到了拥承龙洽部落长官的后人,记在他的新书稿《仓央嘉措去了哪儿》里。在他看来,仓央嘉措进入拉藏汗政敌——青海蒙古八台吉势力范围后,拉藏汗再也无力加害仓央嘉措,《秘传》里从贡嘎诺尔遁去是存在的。李少魁老师依据《秘传》推断,仓央嘉措一生经历了3个阶段:1~24岁在西藏;24~34岁在青海;34~64岁在内蒙阿拉善。他还发现1706年的仓央嘉措并非康熙皇帝的“钦犯”,当他进入青海后,被蒙古八台吉势力将其截留下来,在青海隐身十年。

李少魁老师还从《西宁府新志》《塔尔寺志》《丹噶尔厅志》《湟中县志》等史料中,同样找到了仓央嘉措64岁圆寂的证据。《西宁府新志》成书于1748年,记录了仓央嘉措1706年遁形事件,仅相隔42年。作者杨应琚做了西宁府13年的知府,对八大土司进行了实地考察,在书中记述环青海湖地区蒙藏部落迭代迁徙、年羹尧铁腕清洗,导致了青海和硕特蒙古部落的大衰落。当谈到这些时,李少魁再次翻开《秘传》,仓央嘉措曾在1717年(康熙56年)进京前一年,给信徒们无上坦荡的开示:“有朝一日,我的身世必将大白天下,我终将为众人所称羡道奇,终将被大家所崇敬。这个时刻一定会到来,但是不能急躁。”

华科迦:完秀部落保护了仓央嘉措

我在阅读《仓央嘉措秘传》时,书中有这样的记载:“金字使者和押送仓央嘉措的一行人迤逦而行,经过顿如错那湖(青海湖)畔时,突然得到康熙皇帝的谕旨。原来,押送仓央嘉措赴京是尚未接到康熙皇帝谕旨时,由拉藏汗和康熙派往西藏的金字使者擅自决定的,所以受到康熙皇帝的严厉斥责:‘尔等曾否思之,所迎这位教主大驾,将置于何处驻锡?如何供养?’”最后,受到康熙皇帝训斥的押解人员想出一个万全之策,请求仓央嘉措自遁而去。

《秘传》记述仓央嘉措在青海湖脱身之后,以游僧身份,曾同阿热(部落)的商人相逢,商旅们聚在一起围观仓央嘉措,觉得新鲜奇怪。当仓央嘉措谎称自己在路上遭遇了强盗,才相互失散。那些商人的首领是一位老者,名叫潘代迦,对仓央嘉措尤其慈祥。一路上,还让仓央嘉措帮他们驱赶牦牛。到达阿热地方,潘代迦老人执礼极恭。经再三挽留,仓央嘉措在那里住了两月有余。唪诵了《八千颂》,为他们讲说了业果之道。仓央嘉措临离开阿热部落时,还将黄色的氆氇上衣赠给他们作为纪念。为众人做了法事,又把腰带的绦穗打成线结分赠给众人。

中央民族大学庄晶教授翻译了《秘传》,华科加先生称他来自《秘传》中的青海阿热部落。他说:“《秘传》中记载的潘代迦,就是他所在家族的祖先,也许是拉萨发音和青海果洛差别,准确翻译应为‘完德杰’,是阿热大部落中完秀部落的祖先。‘秀’意为后裔,故‘完秀’意为完德杰的后裔。”

华科加接着介绍起了阿热部落,在公元七世纪从西藏西部阿里仲巴地区迁移到阿尼玛卿雪山的周边,最早的部落酋长为阿热仲巴多杰。在吐蕃藏王松赞干布执政期间,发配到吐蕃保护边境的兵队后裔。后来,阿热仲巴多杰的部落扩散到整个青海和四川等地区,分成上中下阿热部落,势力特别强大,部落的习惯法很严,与西藏地方政府有密切的关系。据传阿热部落完德杰生有九子,后来繁衍出九个小部落,以后又相继迁来一些群众,逐渐形成了十一个小部落。

华科加接着介绍起仓央嘉措给阿热部落留下的几件礼物。仓央嘉措临离开时,还亲自向阿热部落酋长完德杰送了一副大悲佛的唐卡,一本经书。每到完秀部落过节时,他们将仓央嘉措送的唐卡拿出来展示,以示他们曾保护过仓央嘉措。“文化大革命”时害怕被人检举,他的母亲将唐卡放在墙里保存,免遭一劫。2006年,华科加先生的母亲将这幅唐卡、经书转给他收藏。

让人奇怪的是,唐卡上面有一块黑色丝巾,只能遮住半个唐卡画面。华科加先生解释说:“仓央嘉措送的唐卡,被完秀部落人视为圣物,这块黑色丝巾也自然成为治病良药。每当部落人生病时,他们便割一小点吃下去,有的人病痛消失,就认为是圣物起的作用。这块黑色丝巾,被部落人吃去了少半块。当时仓央嘉措送给部落人一件黄色袈裟,也被部落人视为圣物,每有人生病,便吃一小块,这件袈裟最终没能留下来。幸遇唐卡、经书是不能吃的,否则也就传不到我的手里。”

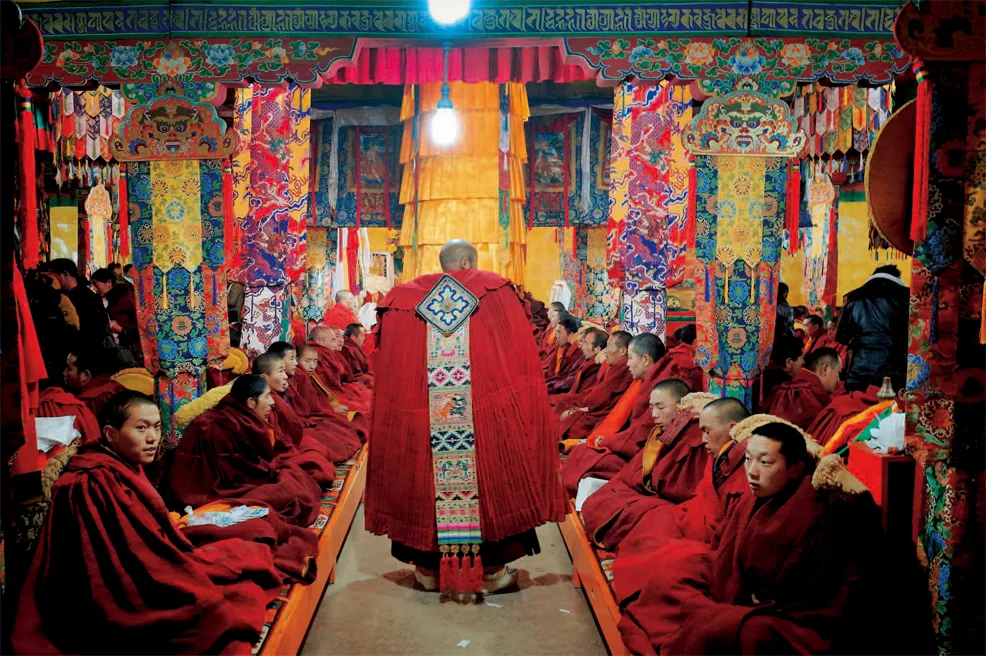

曲水县江寺江贡曲法会。(摄影/任飞颖)

据传该唐卡为仓央嘉措自画像。(供图/李少魁)

不过,华科加从老一代的传说里,也补充了仓央嘉措在阿热部落里的一些细节。当时,阿热部落酋长完德杰带着大家去青海湖,用他们的羊毛换食盐,在回家的路上遇见一个帅气的小喇嘛,当见到他时,大家感到特别奇怪,草原里野狼很多,他怎没有被狼吃掉。当仓央嘉措随部落商人来到阿热部落,住在他的祖先完德杰家里,不到两个月,就有人认怀疑他是仓央嘉措。毕竟部落里有人曾到拉萨朝圣见过仓央嘉措,当有人怀疑他的达赖身份时,仓央嘉措心里也特别害怕。毕竟放他出逃的蒙古军人曾对他说:“您赶紧离开,但不能向任何人透露您的达赖身份,否则我和您都得死。”

有关仓央嘉措与阿热部落关系的记载,《秘传》是否为一个孤本,华科加拿出一本手抄本,是清代蒙古活佛旺庆杰写的《祖先言论》,此人声称他是这位蒙古军人的后裔,在书里这样写道:“一个蒙古军人将仓央嘉措流放到阿热部落时,他向北京报告说,在一个晚上突然失踪了。”这位蒙古活佛在书里还披露了桑杰嘉措同拉藏汗权力斗争的很多细节。

1894年,甘肃活佛阿旺更登嘉措著有《仓央嘉措传》,与阿拉善蒙古人阿旺伦珠达吉所著的《秘传》有些相似,可在描写阿热部落时,内容相对较少,但写仓央嘉措在四川经历时,却比《秘传》更为详细。阿旺更登嘉措在写仓央嘉措青海湖一带秘密出走时,他到的第一个地点便是阿热部落,在书中这样写道:“仓央嘉措来到两座大山之间,草原特别空旷,有蓝天、白云,在这个优美的环境里面,有一个强大的阿热部落,头领叫完德杰。仓央嘉措在这里给他们讲因果关系的佛经,大部分阿热人特别尊敬他。……”

朝格图:阿拉善是仓央嘉措圆寂地

《秘传》的作者阿旺伦珠达吉自称,仓央嘉措到达阿拉善时,先下榻于他的家中,那时他仅两岁,“坐到尊者(仓央嘉措)怀中,尊者对我十分慈爱,摩掌着我的头,说怜恤我的话,显得非常高兴。可是我却在尊者怀中撒尿一泡。”此后,他跟随父母经常陪伴在仓央嘉措左右。1728年,他年13岁时,由仓央嘉措安排远赴拉萨学经。仓央嘉措病重时,他曾亲自在驾前陪住,圆寂后又亲自将仓央嘉措的遗法体安置。

关于仓央嘉措圆寂于阿拉善,并非《秘传》唯一记载。据《哲卜尊丹巴传》载称:仓央嘉措行至青海,并没有死,而是被蒙古势力“青海派”和硕特部封建主送到阿拉善隐藏起来了,不久又开始了他的政治生活。仓央嘉措在阿拉善旗一带的传说,也证实《哲卜尊丹巴传》的记载。有一位叫玛吉拉布准的人,曾在阿拉善旗的广宗寺见过仓央嘉措的肉身塔和遗物。

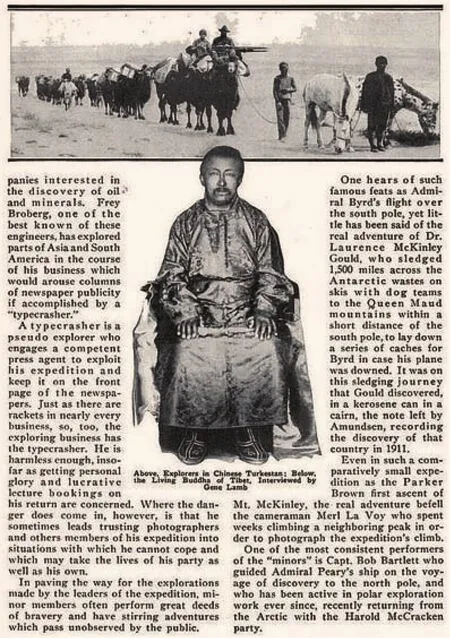

Lamb Gene(1894-?),美国探险家俱乐部成员,兰博探险队1931年11月乘轮船离开纽约到中国西藏探险。兰博见过班禅喇嘛,那段时间班禅离藏内蒙一带不能归,图为他和九世班禅会见时拍摄的。

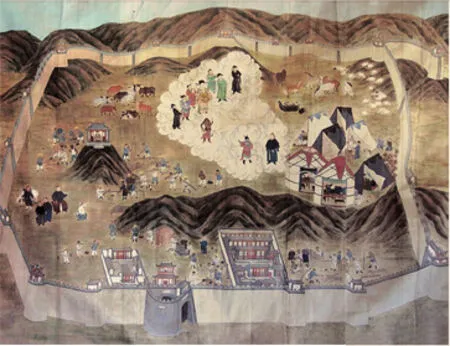

1731年前后的阿拉善定远营地图。(供图/秋天)

1933年,当时的广宗寺(南寺)迭斯尔立特呼图克图为重建广宗寺撰写的序文中这样写道:“兹有本旗广宗寺供代登盖感(即德顶葛根)佛者,系达赖喇嘛第六世真身,劝善来旗,坐化此处,肉身成佛……”20世纪50年代,全国人大民族委员会调查编著的《内蒙古自治区巴彦淖尔盟阿拉善旗情况》中也记载说,阿拉善旗有八大寺庙,著名的广宗寺建成于1757年,据传是阿旺多尔济遵六世达赖的遗愿所建,“内有六世达赖的遗体,供于庙中七宝装成的切尔拉(塔式金龛)内”。2002年,内蒙古大学贾拉森教授的著作《缘起南寺》公开出版,他是第六世第斯尔德世系,首次向社会公开证实,广宗寺的格根世系、第斯尔德世系的共同尊者是仓央嘉措。

2007年春节,李少魁老师依据《秘传》,寻找仓央嘉措康熙57年(1718年)以上师身份,跟随阿拉善第一代王爷阿宝亲王妻子和硕格格(蒙古人称道格欣公主)进京一事,在清朝理藩院密档中找到相关记载。当年4月,他应天祝县石门寺译师罗桑嘉措喇嘛的邀请,第七次进阿拉善。4月12日到达内蒙古阿拉善广宗寺拜见贾拉森教授,13日到阿拉善左旗档案馆,意外见到阿拉善王爷府最末一任文书、八旬蒙古族图布吉日格拉老先生。

Lamb Gene兰博(1894-?)1931年兰博探险队乘轮船离开纽约市去藏北探险时期拍摄的阿拉善定远营。(供图/秋天)

在李少魁老师印象里,图布吉日格拉老先生记忆力很好,藏有一肚子故事。对于仓央嘉措、道格欣公主、阿宝亲王等人物关系,都是娓娓道来,说的一清二楚,特别是道格欣公主的长相、生活习惯,阿宝亲王的征战经历、盔甲、宝马,以及仓央嘉措怎么与道格欣公主建立施主关系、怎么样的仪仗,怎么编队进京,等等。更神奇的是,当李少魁老师问起阿拉善的白牦牛酥油(理藩院档案载),老人家马上说那是康熙皇帝最喜欢的,道格欣公主亲自监督制作的贡品。李少魁不禁纳闷,相隔300年怎么可能就像亲身经历一样?老先生笑答:“王爷府秘书长都是终身制,也是大管家,也负责教育小王爷,所以这一套一套是一任一任往下传,口口相传,一直传到我”。

内蒙古自治区文史研究馆馆员朝格图老师在《寻找大师所走之路》中写道:“六世达赖仓央嘉措师徒12人首先到了西公爷家,然后到了名叫朝格图的牧民家,在朝格图家住了一段时间。牧民朝格图与六世达赖有缘,后来在此还建立了一座寺庙,取名为‘朝格图库热庙’,也就是今天的昭化寺。”“1746年6月26日,(仓央嘉措)在现在的阿拉善左旗门吉林庙附近圆寂,这个寺庙,就是广宗寺的属庙之一承庆寺,终年64虚岁。”

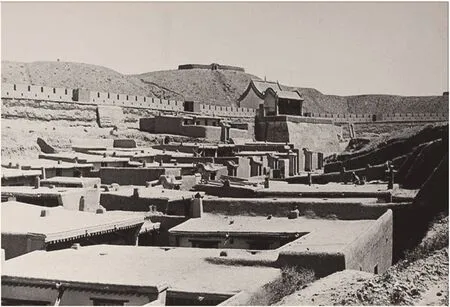

乾隆十一年(1746年)五月八日,仓央嘉措在承庆寺圆寂,次年将仓央嘉措肉身移到该寺立塔供奉。阿拉善的广宗寺依山而立,山上保留着很多藏式摩崖石刻。(摄影/陈旭)

谈起阿拉善昭化寺的修建,缘于仓央嘉措与当地牧民朝格图的缘分。康熙五十五年(1716年),仓史嘉措曾路过此地,并在朝格图夫妇家做过客,视此地为发扬佛法的理想地段,在此举行了法事活动。第二年春,仓央嘉措同12名从侍人员前往蒲草沟(现巴彦浩特)晋见阿拉善王阿宝老爷和道格欣公主,并获准在朝格图夫妇家址上修建寺院。从此,仓央嘉措开始了在阿拉善地区传播佛经、讲经说法的艰难历程。他遵照拉萨寺院的法事规程,制定了一系列比较完善的法事活动、诵经程式,付诸实行。

仓央嘉措还自筹一万两白银,让年仅13岁的阿旺多尔济赴拉萨深造,经过12年刻苦钻研,乾隆三年(1738年)精通经文所有论理,返回故乡时还带回大量的经文、佛像、法事有具等。在《哲蚌寺佛教史》一书中,还有阿旺多尔济的传记。就在这一年,阿宝王与公主夫人布施大量白银以及在班孜尔扎布等施主的大力资助下,大规模地扩建各经殿,此时的大雄宝殿扩建成为双层二十五间,观音、轮经等诸多经殿均扩建为三十六间。随着寺院的扩建,僧徒的私房也有了增加。当年秋季,阿旺多尔济返回故乡,所带来的诸多珍贵的佛像、挂像、法事用具等,摆满了各经殿。从此又命名为“潘代嘉木措林”。

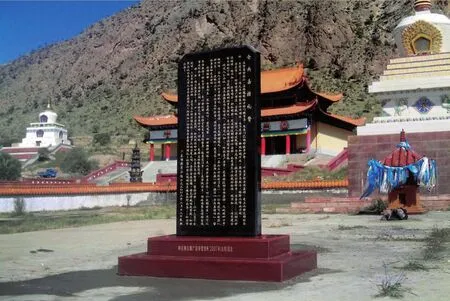

乾隆二十一年(1756年),开始建造广宗寺。2007年11月在广宗寺仓央嘉措灵塔广场矗立的《仓央嘉措礼赞》诗碑。(摄影/李少魁)

乾隆四年(1739年),在该寺举行了规模宏大的祝愿法会,迎请仓央嘉措就坐于八狮法座,主持法事五昼夜。乾隆七年(1742年),兴起了平层十五间的阿格巴经殿,命名为“特格沁苍哈林”。乾隆十一年(1746年)五月八日,仓央嘉措在承庆寺圆寂,次年将仓央嘉措肉身移到该寺高尔拉木湖水边立塔供奉。乾隆二十一年(1756年),开始建造广宗寺(南寺),并将朝格图呼热的潘代嘉木措林寺迁至现广宗寺寺址,只留下少数僧徒看守寺院。

朝格图老师得知我在写作《仓央嘉措》大专题,他在微信中告诉说:“我在内蒙古档案中,最新发现两部《仓央嘉措传》,其中一个书名为《六世达赖喇嘛仓央嘉措尊者来阿拉善传记》,写作时间比阿旺多尔济的《秘传》还要早。请不要对仓央嘉措身世盲目下结论,一定要慎重!”

仓央嘉措同12名从侍人员前往巴彦浩特晋见阿拉善王阿宝老爷和道格欣公主,并获准在此修建寺院。从此,仓央嘉措开始了在阿拉善地区传播佛经、讲经说法的艰难历程。(摄影/邱衍庆)