走进昭和馆

2018-03-29

二战结束后,在东京新宿的伊势丹百货店,美军进餐后留下的残羹剩饭,顺带着烟头和纸屑会被一锅煮成炖菜,分发给饥饿难耐的日本民众。诚然,周恩来曾经说过,“日本人民也是日本侵略战争的受害者”,这是昭和馆内让人感到震撼的内容之一。

昭和馆展出了从1935年至1955年这二十年间日本国民生活的实物及图文资料,然而,仅仅忆苦思甜,这足够吗?

陆婵

在东京都千代田区,有一座建于1999年的日本国立博物馆“昭和馆”。该馆一共七层,自下而上依次是咨询台·放映室、特别展会场、研修室、图书室、影音资料室和常设展厅(六层、七层)。除常设展厅之外,其他楼层均可免费参观。在昭和馆,每月都有东京及附近中小学校的学生组团前来。错开团体参观时间的馆内则略显冷清,访客可先在七层展厅入口处借取一台语音导游讲解器,随后顺着指定路线,从上而下信步参观即可。

日本的昭和史,从1926年12月25日至1989年1月7日,凡六十三年。昭和馆常设展厅以1945年8月日本战败投降为分界点,展出了从1935年至1955年这二十年间日本国民生活的实物及图文资料。整个展览内容分为“告别家人”、“思念家人”、“1935年左右的家庭生活”等十五个主题,着重介绍了日本国民在二战及战后复兴时期的艰苦生活。回首昭和,忆苦思甜,这正是昭和馆的建馆主旨所在。

洗脑后的狂热

走进七层展厅,便能看见一侧玻璃展柜中悬挂着一条泛黄的白色布带,这是制于1940年的护身符“千人针”。二战时期,伴随着日军不断扩大对外侵略,越来越多的男性国民被征兵上阵,留守后方的家中女性为了赶制一条千人针,纷纷走上街头,向路人“乞针”。一人一针,集满千针方算大功告成。虽然这种一米余长的护身符难以清洗,虱子横生,给原已堪忧的战地卫生平添了负担,但信奉千人针能防弹的日本人为数众多,促使缝制馈赠千人针成为当时日本街头巷尾一道四处可见的寻常风景。

包括千人针在内,昭和馆的多数展品皆与二十世纪上半叶那场战火纷飞的战争息息相关。如今,站在这些静默无言的展品面前,恍然之间,仿佛又回到了昭和馆所有故事开始的那个年代。1931年“九一八事变”爆发后,《朝日新闻》《每日新闻》等日本主要报纸临时增投巨额资金用于战事报道,并向中国派遣了大量记者、特派员和知名作家。在媒体的大肆渲染下,日本民众对这场战争的关注度急遽上升,就连本该“散学归来早,东风放纸鸢”的儿童也开始热衷于模仿士兵争斗的“战争游戏”和扮演照料伤员的“护士游戏”。到了1933年,日本因不满国际联盟(联合国的前身)认定其在中国东北的侵略行为而宣布退出国联。彻底脱离国际社会意味着来自外界的真实消息越来越难以进入日本国内,再加上受“报喜不报忧”的本国新闻媒体的影响,整个日本社会自上而下形成了一股“誓与前线军队共进退”的狂热氛围。

与此同时,为了进一步加强国民思想意识与权力集中相统一,日本政府在国内大力开展“国民精神总动员运动”,并分别于1938年和1939年颁布了举全国之力保证军需供给的《国家总动员法》以及允许强征劳动力的《国民征用令》。自1939年9月起,每个月的第一天被定为“兴亚奉公日”。奉公日当天,民众不仅要戒烟戒酒,早起参拜神社,还会进食“日之丸便当”(一颗咸黄梅配白米饭的便当)来与前线士兵同甘共苦。到了1940年,为了纪念传说中的开国天皇神武天皇即位2600周年,日本国内举行了盛大的庆祝活动“纪元2600年祭”,以此向国民及世界展示日本历史的悠久性和天皇万世一系的优越感。

然而,不断拉长的侵略战线不可避免地造成物资与人力严重匮乏的结果。为了保证军用物资供应,日本政府开始明令限制金属、皮革和燃料等民生用品的生产销售,并鼓励民众用陶制品替代铁制品及用木炭替代石油。1941年出台了《金属类物品回收令》,将居民家中的脸盆、水桶、纽扣等铁铜制品回收后用于兵器铸造,甚至连寺庙的铁钟和学校的铁门也无从幸免。随后,使用粮票、油票、布票等食物和生活必需品的配给制度在各大城市推行实施。街头巷尾随处张贴的“战胜为止,不可言奢”“奢侈乃大敌”等标语更是时时告诫国民要一切以战事为重,缩衣节食,共渡难关。许多城镇居民只得在自家院子、学校操场或公园空地种菜育苗来勉强果腹度日。

无情战火反噬自身

旷日持久的侵略战争不仅使日本民众的日常生活困苦不堪,也给本该远离战火硝烟的校园净土带来了严重影响。早在日军侵华伊始,军部便开始插手日本全国统一教材的修订工作。1933年推出的第四版教科书《小学国语读本》(通称“樱花读本”)与第三版教材相比,彰显民族自豪感的古典文学作品和宣扬国家主义的课文内容显著增加,而蕴含大正民主遗风的内容则悉数遭到删除。四年后,文部省发行《国体本义》,明确指出要在学校教育中贯彻落实“日本是以天皇为中心的国家,国民应为天皇献身”这一理念。到了1941年4月,日本全国的小学统一更名为“国民学校”。同时颁布的《国民学校令》首条规定“依皇国之道,行普通初等教育,育国民之基础,此乃国民学校之目标”。此时,军部对教材修订的干涉和压迫达到一个顶峰。是年推出的第五版教科书《初等科国语》(通称“旭日读本”)开篇章节内容变为“红彤彤,红彤彤,是旭日,是旭日”。毋庸赘言,这是为了通过暗喻太阳旗的旭日形象来加强少年儿童对军队国家的认可度与自豪感。用治军理念来管理学校,将少年儿童当作潜在战斗力来进行洗脑教育。从校名更改、课程重置到教材改编,毫无疑问,当时日本国民教育的第一要务已然变成了量产“忠实且卑屈的仆从”(丸山真男语)。

彼时,在日本国内,少数试图批判这场举全国之力发动的侵略战争的声音皆遭镇压。在强势的媒体宣传与学校教育下,绝大多数国民都对战场局势持有一股盲目的乐观态度。直到1942年4月18日,日本本土遭受开战以来的首次空袭,后方民众才切身感受到了现实中的战火无情。在朝不保夕的残酷现实面前,再强大的精神动员法也难有发挥的余地。为了尽可能减少空袭带来的人员伤亡与财产损失,日本政府加强了晚间灯火管制,并加大力度组织民众学习如何灭火避灾。各家各户都挖好防空洞、备好消防用水严阵以待。然而,当时日本国内的建筑多为木质结构,空袭过后,往往是残垣断壁,火海连天。1945年3月9日深夜至10日凌晨的东京大空袭给这座巨型都市留下了23万户烧毁的房屋和12万名死伤人员。此外,日本全国共有两百多个城市都遭到了空袭,死亡总人数逾55万。

如今,关于这段历史的众多实物和图文资料,都可在昭和馆七层看到。临时征兵通知单“赤纸”、日之丸便当、竹制书包、陶制熨斗以及粮票布票……这些早已从大众日常生活中消失的实物展品无不在此无声诉说着昭和前期那段动荡不安的日本国民生活史。从战时到战后,用空间来表现时间,昭和馆在馆内布置上做了较为精细的设计安排。七层是1935年至1945年期间的展品,六层的展品年代则为1945年至1955年。在两层楼之间的楼梯拐角处,展出了1945年8月15日昭和天皇通过广播向国民宣告战败消息的“玉音放送”的文字及声音资料。

消化“战争负遗产”

8月15日这一天,是中国抗日战争取得最终胜利的日子,也是朝鲜半岛摆脱日本殖民统治的光复之日。然而,正如约翰·W·道尔在《拥抱战败》中所指出的一样,“胜利者关注的是日本对其他国家和民族犯下的罪行,而日本人首先是对自己死去的同胞的悲痛和内疚所压倒。胜利者可以通过报告战果辉煌,来告慰死者的灵魂并安慰自身。正如胜方的每一位战士都成为了英雄,因而在胜利的战争中最后的牺牲并非徒劳。胜利有助于抚平悲伤。战败则使亲人、友人、广大的同胞战死的意义,变为血肉淋漓的伤口”。对当时的日本人而言,8月15日的无条件投降给日军的侵略战争画上了休止符,同时也给日本国内留下了310万死亡人数、1500万无家可归的难民以及300万失业人员。可以说,日本的战后国民史正是从背负及消化这些“战争负遗产”开始的。

步下楼梯,进入昭和馆六层展厅,呈现在眼前的是日本战后前十年的复兴历史。包括东京、大阪、名古屋、神户和横滨这五大城市在内,日本各地在经历了空袭和日军外侵所带来的社会经济大衰退之后,皆是满目疮痍,废墟一片,流离失所的城镇难民四处散落。是年,日本赶上了三十六年不遇的农业歉收。虽然自战时起就开始实施粮食配给制度,但配给数量不断减少,并且时常发生配给推迟的情况,日本各地陆续出现高呼“给我大米!”的民众示威游行。黑市交易和下乡采购急速兴起,但通货膨胀现象不断加剧,食物与生活用品长期处于极端匮乏状态。据日本警视厅公布的1945年10月末黑市物价统计显示,当时的砂糖价格翻了270倍,大米翻了132倍,就连肥皂都翻了200倍。再加上,日本战败后,滞留海外的约660万日本人陆续归国,更使国内物质匮乏的现状雪上加霜。

1947年10月,年仅33岁的东京地方法院法官山口良忠因拒食黑市大米,导致营养失调而死,身后留下遗书称“《食粮管理法》确是恶法。但既然是法律,国民就必须对其绝对服从。不管如何艰辛,我都绝不会接受黑市的商品”。这个日本版“不食周粟”的现实故事引起舆论一片哗然,也从一个侧面反映了当时粮食极度短缺的真实情况。

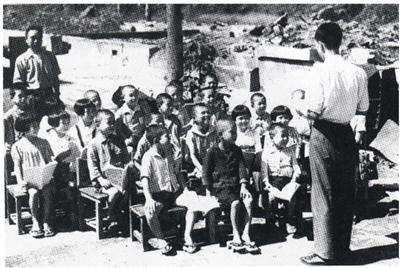

与此同时,为了在战后的日本实现“非军事化”与“民主化”,驻日盟军总司令部(GHQ)通过当地官僚机构对日本实行“日人治日”的间接统治。1945年10月,“五大改革指令”公布,包括男女同权与妇女解放、对劳动者团结与组织的支持、教育的自由化、废除专制与国民解放、经济的民主化。随后,驻日盟军总司令部又雷厉风行地解雇了宣扬军国主义的公务及教务人员、命令财阀解体、冻结皇室财产、实施土地改革及政教分离。在两年后颁布的《教育基本法》和《学校教育法》中,首次引进“六加三”九年义务教育体系和男女同校制。日本全国逾12%的校舍毁于空袭,涉及学生数达200万,由此在战后催生了许多临时的“青空教室”(即“露天教室”)。同时,由于财政问题,新版教科书无法及时下厂印刷,就将原先教科书中宣扬军国主义的文章内容用粗线笔直接涂黑后,再交付学生暂时使用。

从叫骂“鬼畜英美”到热切地学习美式民主,曾经对国家主义和天皇怀有坚定信仰的日本民众一夜之间被彻底颠覆了原先的认知。特别是1947年5月《日本国宪法》正式实施后,日本人终于摆脱了原先《大日本帝国宪法》要求的“臣民”身份,开始探索如何做一名现代“市民”。1952年4月,随着《日美安全保障条约》和《日美行政协定》同时生效,驻日盟军总司令部对日本的七年统管历史就此落下帷幕。到了1955年,日本国民生产总值(GDP)终于恢复至战前水平。翌年公布的《经济白皮书》宣称,“现在已经不是‘战后了”。这标志着1945年至1955年的“战后复兴第一阶段”正式结束。

如今,当人们行走在东京及附近地区的街市中时,还能看见许多唤起大家对战后十年记忆的历史建筑物。考虑到战后对日本的接管需要,美军在战时空袭中有意避开了城市中的一些重要区域和建筑。比如,1945年8月30日,占领军司令麦克阿瑟初次抵达日本后入住的就是由著名建筑师渡边仁于1927年设计完工的横滨新格兰酒店。至1952年为止,这家酒店一直被用作美军高级将领的宿舍。而位于东京千代田区的“DN TOWER 21”,即原先第一生命保险公司的大楼“第一生命馆”,战后成了驻日盟军总司令部的总指挥部。麦克阿瑟在任职期间,便在该楼的六层办公。

此外,为了保证占领军及其家属的日常生活所需,特意在银座和新宿设置了专用商店(PX),如银座的松屋百货店、服部钟表店(和光)以及新宿的伊势丹百货店。当时,占领军在伊势丹进餐后留下的残羹剩饭,顺带着烟头和纸屑被一锅煮成炖菜,分发给饥饿难耐的日本民众。东京宝冢剧场、神宫外苑和日比谷公园等众多休闲设施也被征收,用于满足关东地区逾15万占领军的娱乐需求。其中,1934年竣工的东京宝冢剧场被改名为“Ernie Pyle剧场”,而现在的东京宝冢剧场则是1997年闭门整修后,于2001年重新开业的新剧场。

失忆的沉默有限的忏悔

从1935年到1955年,昭和馆为访客呈现了一部较为详细的日本国民二十年生活史。然而,这些虽然是历史,但却只是一部分的历史。展览告诉后人,战争是罪恶的,却对战争的始作俑者隐而不谈;展览呈现了战争给日本国民带来的沉痛记忆,却没有深究引发战争的本质原因。除了未能给出那些历史事件背后的真实答案之外,昭和馆还在一些文字表述上做了模糊化处理,馆内专门为小学生准备了解说资料,其中提及“卢沟桥事变”时写道,“1937年7月,日本军队和中国军队在北京郊外发生冲突,从而引发了全面的‘日中战争”。轻描淡写,一笔而过。至于日本军队为何会出现在北京郊外,当时发生的究竟是冲突还是战争,由谁引起,谁又是这场战争的最终责任人,昭和馆在此类问题上则是选择了沉默的态度。

其实,早在1945年8月28日,即首批美国战队登陆日本本土的那一天,当时的日本首相东久迩宫稔彦王在召开记者会时被问及日本战败原因,他回答道,“这当然是政府的政策出了问题。但是,国民道德衰落也是战败原因之一。此次,我认为,全体国民都应该进行彻底的忏悔。我相信,一亿国民总忏悔才是我国战后重建的第一步,也是国内团结的第一步。”换言之,每个国民都应该为战败这一既定事实进行忏悔,并为之承担一亿分之一的责任,至于战争的起因、性质、过程等与“战败”密切相关的诸多重要问题,似乎都不在讨论或忏悔的范围之内。

《文艺春秋》杂志前主编半藤一利在著作《昭和史》中,如此总结这段历史教训:“人们常说,要向历史学习。确实如此。细读历史,可以给我们的未来提供巨大的参考价值。不仅有供后人反省的材料,还能明确指出日本人精神构造上的缺陷所在,教诲后人不能重蹈覆辙。但这些只有在‘正确且准确地学习历史的前提下才能发生。如果没有这种决心,历史就不会告诉我们任何东西。”诚哉斯言。无论是个人,抑或国家,都不能对历史真相采取选择性失忆或隔靴搔痒式的历史反省姿态。直面过往,勇担责任,这不仅是当代人应肩负的历史责任之一,也是通往未来社会的最佳道路。