西部欠发达地区中学生自我和谐与认知需要及其闭合性的关系

2018-03-29周鹏生

周鹏生

(西北民族大学教育科学与技术学院,甘肃兰州730030)

自我和谐可以理解为个体对自我的看法与其实际表现呈现出一致的状态。自我和谐程度越高,个体越能够正确处理实际自我和理想自我之间的关系,从而形成人格发展阶段的正常品格。自我和谐被认为能够预测心理健康,自我和谐量表既可以作为评估心理健康状况的一般工具,也可以用于心理治疗研究和实践的疗效评估,主要是对症状原因进行评价[1]。对于中学生来说,自我和谐水平越高,心理健康水平也越高[2]。自我和谐与许多因素有密切的关系,如自尊[3]、教养方式[4]、自我价值定位[5]等。中学阶段是青少年认知能力发展的关键时期,也是对理想和现实一致性检验的重要时期,所以有必要考察自我和谐是否与个体知识建构过程中的某些特质有一定的关系,是否会受到个体忍受不确定性的特质的影响。认知需要是个体参与和享受思考的倾向[6],而认知闭合需要是个体面对模糊情境时寻求确定答案的动机[7],二者均属于青少年需要,影响着个体搜寻信息的模式,也影响着个体的心理成长。前人研究更多地指向自尊、自我价值等因素,而对认知需要及其闭合性考虑得较少。而且前人的研究对象更多地指向经济较发达的地区,因此有必要对经济欠发达地区中学生进行抽样调查,把握这些地区中学生自我和谐的特征及其相关因素,为深入开展心理健康教育提供相应的依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

2016年3月,选取宁夏2所中学的中学生为被试。采用整群抽样方法,从初一至初三、高一至高三抽取中学生630人进行施测,回收率100%。有效问卷600份,有效率为95.24%。男生288人,女生312人;汉族265人,回族335人;各年级除了初二102人、高三98人外,其余均为100人;来自乡村403人,来自县城153人,城市44人。

1.2 研究工具

1.2.1 一般情况问卷

自编的一般情况问卷用于测查中学生对自我和谐情况的认识。包括:中学生一般情况(包括上学期期末考试成绩);自己在家庭同辈子女中的出生顺序;父母受教育程度和职业等。

1.2.2 自我和谐量表

自我和谐量表(Self Consistency and Congruence Scale,SCCS)[8]用于测查自我内部的协调一致以及个体自我与经验的协调程度。量表包含35个题目,计有自我与经验的不和谐、自我的灵活性、自我的刻板性3个因子。采用Likert的5点量尺(从“完全符合”到“完全不符合”分别计5~1分)。得分越低,表明自我和谐程度越高。本研究中内部一致性信度α为0.74。

1.2.3 认知需要量表及认知闭合需要量表

认知需要量表(NFC)[9]用于测查青少年参与认知活动的享受程度,来自Cacioppo和Petty(1982)的英文版本量表,包含18个题项,采用Likert量尺的7点计分(从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~7分)。某因子得分越高,表明个体在这一维度上的认知需要水平越高。本研究中内部一致性信度α为0.75。

认知闭合需要量表(NFCC)[10]用于测查青少年个体在面临模糊情境时寻求确定答案的动机,来自Webster和Kruglanski的英文版本42题的量表,经陈培峰(2010)[11]修订后的中文量表共有29个项目,包括对秩序和结构的偏好、对模糊的不舒适感、判断和选择的决断性需求和思维闭合的需求等4个因子。4个因子可以解释总方差的38.84%,项目的最高负荷达到0.669。修订后的量表具有较高的信度和结构效度。采用Likert量尺的6点计分(从“非常不符合”到“非常符合”分别计1~6分)。某因子得分越高,表明个体在这一维度上的闭合需要越强。在本研究中内部一致性信度α为0.71。

1.2.4 模糊容忍性量表和无法忍受不确定性量表

模糊容忍性量表(SAT)[12]用于测查中学生对模糊情境的容忍程度,共计17题,其中认知因子6项,情绪因子4项,行为因子7项。模糊容忍性量表的内部一致性信度α为0.82。

无法忍受不确定性量表(SIU)[13]用于测查中学生对不确定性的忍受程度。原量表27题,测量时将不符合中学生的3题删除,共计24题。均采用Lik⁃ert的5点计分,但等级名称不同。无法忍受不确定性量表的内部一致性信度α为0.86。

1.3 研究程序

前期通过邮寄问卷(样本数为30)让不参与调查的中学生进行填写,检验中学生对各条目的理解情况,然后对个别词汇和句子的表达方式进行适当调整,以保证问卷的一致性。将问卷装订成册后,按照班级整群抽取中学生进行施测,由班主任或任课教师主持调查,在教室当场发放,回答时间约为30分钟,回答完毕全部收回。

1.4 统计方法

使用SPSS17.0进行统计分析。计量资料呈正态分布,采用描述统计、t检验和F检验,并进行Pearson相关分析和多元线性回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 自我和谐的人口学描述统计

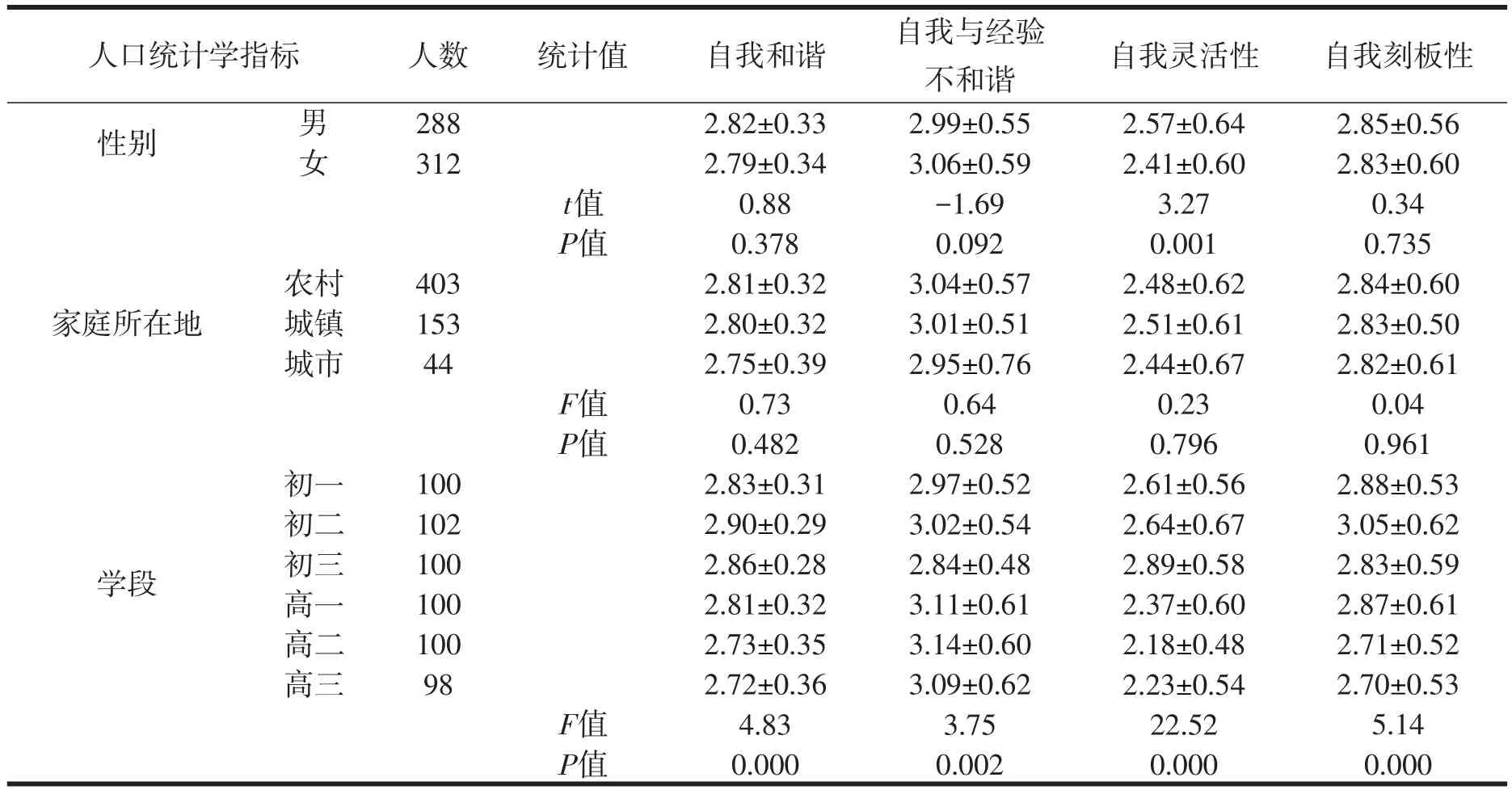

对不同人口统计学特征中学生认知闭合需要得分进行比较,见表1。

表1 不同人口统计学特征中学生自我和谐及其各因子得分(±s)

表1 不同人口统计学特征中学生自我和谐及其各因子得分(±s)

人口统计学指标 统计值性别 男女 农村人数288 312 t值P值家庭所在地 城镇城市403 153 44 F值P值学段初一初二初三高一高二高三100 102 100 100 100 98 F值P值自我和谐2.82±0.33 2.79±0.34 0.88 0.378 2.81±0.32 2.80±0.32 2.75±0.39 0.73 0.482 2.83±0.31 2.90±0.29 2.86±0.28 2.81±0.32 2.73±0.35 2.72±0.36 4.83 0.000自我与经验不和谐2.99±0.55 3.06±0.59-1.69 0.092 3.04±0.57 3.01±0.51 2.95±0.76 0.64 0.528 2.97±0.52 3.02±0.54 2.84±0.48 3.11±0.61 3.14±0.60 3.09±0.62 3.75 0.002自我灵活性2.57±0.64 2.41±0.60 3.27 0.001 2.48±0.62 2.51±0.61 2.44±0.67 0.23 0.796 2.61±0.56 2.64±0.67 2.89±0.58 2.37±0.60 2.18±0.48 2.23±0.54 22.52 0.000自我刻板性2.85±0.56 2.83±0.60 0.34 0.735 2.84±0.60 2.83±0.50 2.82±0.61 0.04 0.961 2.88±0.53 3.05±0.62 2.83±0.59 2.87±0.61 2.71±0.52 2.70±0.53 5.14 0.000

可见,自我和谐的性别差异主要表现在男生在自我灵活性因子得分显著高于女生。自我和谐得分在家庭所在地之间不存在显著差异(P>0.05)。

自我和谐得分在年级之间的显著差异表现为初中3个年级学生自我和谐得分显著大于高二和高三年级学生(均P<0.01)。具体到各因子,初三学生自我与经验不和谐因子得分显著低于高中各年级学生(P<0.01),但自我灵活性因子得分显著高于初一、初二和高中各年级学生(均P<0.01),初二学生自我刻板性因子得分显著高于其他各年级(均P<0.01)。

对认知需要总得分排序后,按照中值划分法[14],得分高的一半为高认知需要组(n=297,M=2.73,SD=0.34),得分低的一半为低认知需要组(n=303,M=2.88,SD=0.30)。独立样本t检验表明,高认知需要组自我和谐得分显著小于低认知需要组(t=5.673,P<0.01),这一显著差异同样表现在自我灵活性因子和自我刻板性因子得分上。相应地高低认知闭合需要组的独立本t检验表明,高认知需要组自我和谐得分显著大于低认知需要组(t=6.398,P<0.01),这一显著差异同样表现在自我与经验不和谐因子和自我刻板性因子得分上。

单因素方差分析显示,自我和谐总体在中学生父亲和母亲受教育程度之间不存在显著差异(F=0.90,P<0.05;F=0.36,P<0.01)。父亲职业为农民的中学生,其自我和谐总分显著高于父亲职业为生意人的中学生(P<0.05),自我与经验不和谐因子得分显著高于父亲职业为干部的中学生(P<0.05)。父亲职业为生意人的中学生,其自我刻板性因子得分显著小于父亲职业为农民和干部的中学生(均P<0.05)。母亲职业为干部的中学生,其自我刻板性因子得分显著大于母亲职业为农民和生意人的中学生(均P<0.05)。

2.2 自我和谐与认知需要等变量的相关分析

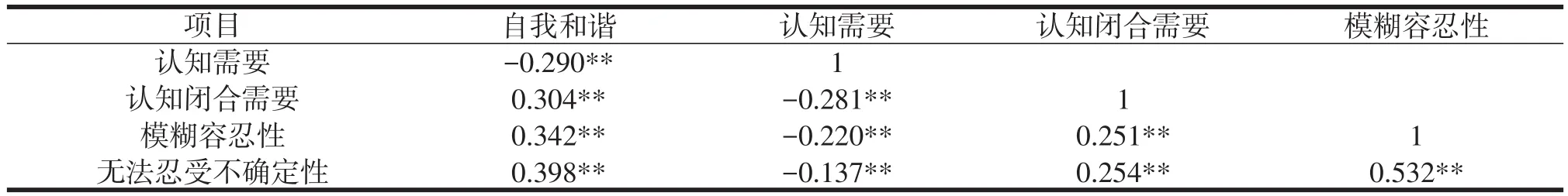

对中学生自我和谐与认知需要等变量进行Pearson相关分析,见表2。

表2 中学生自我和谐与认知需要等变量之间的相关(r)

可见,中学生自我和谐与认知需要之间呈现显著的负相关关系,而与认知闭合需要、模糊容忍性、无法忍受不确定性之间呈现显著的正相关关系。

2.3 认知需要等变量对自我和谐的回归分析

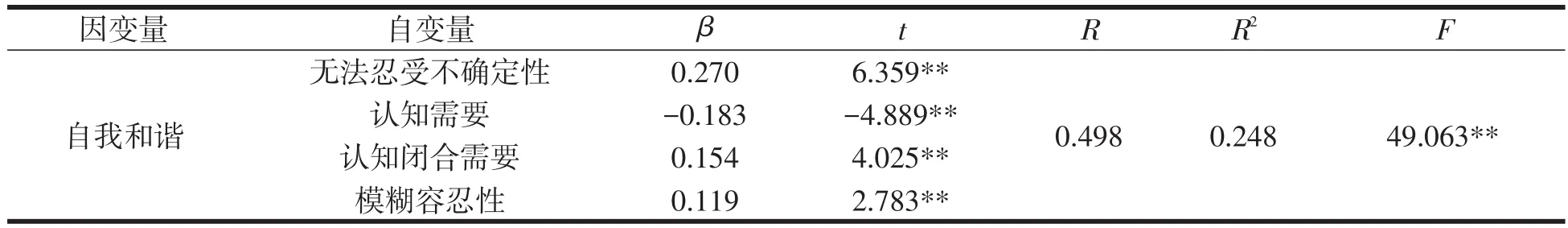

以认知需要、认知闭合需要、模糊容忍性、无法忍受不确定性4个变量为自变量,对中学生自我和谐进行多重线性回归分析,见表3。

表3 中学生认知需要等因素对自我和谐的多重线性回归(n=600)

多重线性回归发现,认知需要、认知闭合需要、模糊容忍性、无法忍受不确定性等4个变量共同解释自我和谐24.8%的变异,各变量按照β值大小排序为:无法忍受不确定性、认知需要、认知闭合需要和模糊容忍性,其中认知需要起负向预测作用,其余则起正向预测作用。

将中学生的语文、数学成绩按照年级转化为Z分数,再用标准分转换公式(Z′=10Z+100)进行标准化。对总分标准分进行排序,然后按照统计学的27%比例设定学习成绩,得分两端27%分别为学习成绩优秀和成绩差组。经独立样本t检验发现,学习成绩优秀组中学生自我和谐得分显著小于学习成绩差组(t=2.02,P<0.05)。同样,学业成绩优秀组学生认知需要得分显著大于学业成绩差组(t=4.329,P<0.01),而认知闭合需要得分则不存在显著差异。

3 讨论

从自我和谐的得分来看,西部欠发达地区中学生自我和谐处于中等偏上水平。中学生个体生活的经验世界总是包含对自己能力和情感的评价、是否具有自我一致性等。表明虽然地处不发达地区,但中学生能够调整心理状态,使自己的身心达到和谐状态。欠发达地区中学生自我和谐不存在显著的性别差异,这与左银舫(2006)的结果是一致的,但又具有自身的特点,表现在男生在自我灵活性因子得分显著高于女生。表明中学男生在学校生活中灵活性是欠佳的,需要提升。来自不同地域的中学生自我和谐具有一定的相似性,导致他们不管是来自城镇还是农村,自我和谐水平不存在显著差异。

与前人研究结果不同的是,西部欠发达地区中学生自我和谐在年级之间的显著差异表现为,初中三个年级学生自我和谐得分显著大于高二和高三年级学生。中学阶段正是青春发育期,在身体形象、价值定位等方面会遇到各种困惑,尤其是初中阶段,身心发展不平衡,内心冲突比较激烈[15],因而表现在初中学生的自我和谐水平不如高中阶段的学生。

从统计结果可知,西部欠发达地区中学生自我和谐水平并不受他们父母受教育程度的影响,但父母亲的职业相对来说是一个重要影响因素,这在中学生心理健康教育过程中需要引起我们的重视。

从中学生自我和谐与其他因素的关系来看,人们已经发现他与自尊等因素的关系,但对于那些与学习相关因素的关系探讨得较少。认知需要和闭合性是一种重要的人格特征,均会影响中学生对信息的加工。认知需要涉及对信息的概括和过程的享受,而认知闭合需要则强调努力消除不确定性,及早做出决策。本研究发现,中学生自我和谐与认知需要之间呈现显著的负相关关系,中学生自我和谐得分越高,其和谐水平越低,认知需要水平也越低。而自我和谐与认知闭合需要、模糊容忍性、无法忍受不确定性之间呈现显著的正相关关系。由于人格维度对自我和谐有一定的预测能力[16],这就不难理解为什么中学生自我和谐与这些变量之间存在着密切的关系。而且认知需要、认知闭合需要、模糊容忍性、无法忍受不确定性等4个变量共同解释自我和谐24.8%的变异,其中认知需要起负向预测作用,认知闭合需要起正向预测作用。这也同时佐证了人格维度的预测能力。因此,在心理健康教育过程中还需要考察中学生的认知需要及其闭合性水平。

此外,中学阶段师生和家长都重视学生的学习成绩,这在自我和谐发展过程中是必须要考虑的一个因素。本研究也发现,学习成绩优秀组中学生自我和谐得分显著小于学习成绩差组,也就是说,学习成绩越好,中学生越容易调整自己的身心状态,乐于思考问题并从中获得享受,受到大家的关注,因而自我和谐水平越高。这对于西部欠发达地区的中学生来说更是如此。

[1]王登峰.自我和谐量表的编制[J].中国临床心理学杂志,1994,2(1):19-22.

[2]左银舫,李梓,李凌.中学生自我和谐与心理健康及其关系的研究[J].中国健康心理学杂志,2006,14(5):583-585.

[3]苏娟娟,连榕.网络对青少年学生自尊和自我和谐的影响研究[J].心理科学,2004,27(1):200-202.

[4]邹琴,李文虎.中学生父母教养方式与自我和谐相互关系研究[J].中国学校卫生,2006,27(3):203-204.

[5]胡军生,王登峰,张掌然.自我价值定位与青少年自我和谐的关系[J].中国临床心理学杂志,2012,20(2):252-254.

[6]LUTTRELL A,PETTY R E,XU M.Replicating and fixing failed replications:The case of need for cognition and argument quality[J].Journal of Experimental Social Psychology,2017,69:178-183.

[7]EVANS N J,RAE B,BUSHMAKIN M,et al.Need for closure is associated with urgency in perceptual decision-making[J].Memory&Cognition,2017,37:1-13.

[8]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:314-317.

[9]CACIOPPO J T,PETTY R E.The need for cognition[J].Journal of Personality and Social Psychology,1982,42(1):116-131.

[10]WEBSTER D M,KRUGLANSKI A W.Individual differences in need for cognitive closure[J].Journal of Personality&Social Psy⁃chology,1994,67(6):1049-1062.

[11]陈培峰,张庆林.认知闭合需要结构的探讨[J].心理科学,2010,33(4):988-990.

[12]程诚,闫国利,梁宝勇.模糊容忍性量表的编制[J].心理与行为研究,2012,10(3):231-235.

[13]李志勇,王大鹏,吴明证,等.无法忍受不确定性与担忧、焦虑的关系:问题取向的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2015,23(5):808-811.

[14]邓铸,朱晓红.心理学统计学与SPSS应用[M].上海:华东师范大学出版社,2009:44-45.

[15]汪玲,谭晖.青春期心理行为的危机干预[J].中国学校卫生,2010,31(8):897-898.

[16]崔红,王登峰.人格维度与自我和谐的相关研究[J].中国心理卫生杂志,2005,19(6):370-372.