档案学研究人员对档案期刊的认知研究

2018-03-27云南大学历史与档案学院

刘 宇/云南大学历史与档案学院

周林兴/南昌大学人文学院历史系

美国学者布洛达斯(R.N.Broadus)称“20世纪是期刊的世纪”[1],如今学术期刊已经成为科学交流系统的主要平台。档案期刊既是档案界人士进行思想交流、提高专业技能和理论水平的工具,也承担着向更为广泛的社会大众进行专业展示的社会使命[2]。从目前的发展现状来看,档案专业期刊在期刊评价的大潮下发展前景不容乐观,这一问题亟待档案界关注。

1 研究背景与文献综述

目前,CSSCI(中文社会科学引文索引,即南大核心)中档案专业期刊仅存2种;另一重要索引《中文核心期刊要目总览》(即北大核心)自1992年起,最多时有14种档案期刊入选,在最新版中仅存8种;在社科院系统的《中国人文社会科学核心期刊要览(2008版)》中,档案期刊也仅存2种;在国际档案界,档案期刊入选SSCI索引的仅有3种。目前,核心期刊或来源期刊已经成为科研管理者不可或缺的工具,广泛应用于诸如机构评估、人才评价、科研项目资助、科研绩效评价、职称评审、学科发展规划等一系列管理活动中。而档案期刊在期刊评价体系中的表现,不仅导致了自身发展举步维艰,也不利于档案学学科建设和发展。

不少档案学研究人员指出,档案期刊的学术性和学术影响力令人担忧。在学术性上,殷仕俊发现13种档案学核心期刊每年刊登的非学术论文数量几乎是17种图书情报学类核心期刊的6倍[3],郭红解发现档案期刊中工作指导类期刊占80%以上[4];在学术影响力上,苏君华发现档案学的研究成果在2000年—2009年十年间最高被引次数仅有45次,远远落后于图书馆学的研究成果最高被引次数542次[5]。

然而,无论是核心期刊或来源期刊评价体系,还是当前档案学研究人员期刊评价研究的成果,都是基于文献计量指标判定档案期刊的学术影响力。很多学者都指出,使用文献计量指标评价学术影响力时不宜进行跨学科比较,不同学科的规模不同、学者的引用行为和引用习惯也有很大差异,因此计量指标在不同学科之间不具有可比性[6]。为了弥补档案期刊评价视角单一的问题,笔者使用专家调查法,研究档案学研究者对档案期刊的认知和评价。

2 方法与数据

本研究以Nederhof[7]、Catling[8]、Coe[9]的研究问题卷为样本,从“有用性”“期刊声誉”“成就感”“整体水平”四个角度来考察档案期刊的被认知情况;同时参考了Kohl[10]、Nisonger[11]、Manzari[12]对开放问题的设计,让参与调查者列出12种期刊中最重要的3种期刊和最不重要的3种期刊。为了使研究结果具有一定的区分度,使用9级标度作为测量尺度;为了检验问卷填写人是否是随意对期刊进行评价,本研究还设计了其他一些辅助问题帮助研究人员判断数据的可靠性,如测量研究人员对刊物的了解程度,通过询问研究人员是否阅读该刊和阅读方式两个问题来实现。最终所使用的调查问卷如表1所示。

表1:档案期刊认知调查问卷

本研究依据北大《中文核心期刊要目总览》(2008版)“G27档案学”中的10种期刊为基础,加上《民国档案》和《历史档案》两种期刊。选择 北大核心期刊作为研究对象,主要是因为它是中国最早的期刊评价工具,在我国学术界知名度较高,收录期刊的种数也最多;选择2008版是因为该版收录的档案期刊均多次入选核心期刊,而且2008年至今已有10年,核心期刊的目录也经历了2次调整,可以将本调查的结果和核心期刊调整的结果进行对比,验证核心期刊目录调整的合理性;添加《民国档案》和《历史档案》两种期刊,是因为它们都被CSSCI收录,可以检验Manzari提出的“精英期刊的学术质量具有独立性”在中国档案学界是否存在。

问卷主要在2015年“第二届全国高校青年档案学研究人员学术论坛”和“档案学上海论坛”会议期间向参会人员集中发放,此外还通过E-mail向青年档案学研究人员发放Word版问卷。最终共收回问卷74份,其中有效问卷70份、无效问卷4份。

本次调查对象在性别分布上以女性为主(54人),学历分布上主要以硕士学历(36人)和博士学历(28人)为主,在职业分布上以高校教师(28人)、在读研究生(34人)为主。调查对象的分布呈现出偏差,集中在具有学术发表需求的“学院派”群体,但是这样的偏差与本次调查的目的相吻合,即都是强调档案期刊的学术质量。

3 分析与发现

通过对开放问题进行统计,即对最重要的3种和最不重要的3种期刊的投票,大致可以了解档案学研究人员对档案期刊认知的基本状况。

首先,通过对最重要的3种期刊的投票,可以从正面了解期刊的学术地位。如表2所示,Polonsky所说的“顶级期刊现象”在档案期刊中非常明显[13],《档案学通讯》《档案学研究》得到了超过80%的投票,而且遥遥领先于排名第3的《中国档案》(得票率为42.86%)。这3种期刊之外其他期刊的得票率均低于20%。这表明档案界对期刊的认知出现非常极端的两极分化。

其次,通过对最不重要的3种档案期刊进行投票,可以从负面考察档案界对期刊的认同和感知。《档案学研究》《档案学通讯》的得票数为0,《兰台世界》《民国档案》《历史档案》的得票率均超过50%,这从反面验证了“顶级期刊”集团的存在,也进一步验证了档案期刊的两极分化现象。这说明被调查者对档案期刊质量的认知具有高度共识。

我们将每一种期刊得票率转换成分值,这样使得最重要的3种期刊和最不重要的3种期刊两组的投票率可以在同一程度上进行比较和计算。将最为重要的3种期刊得票率计为正值,最不重要的3种期刊得票率计为负值,通过求和可以了解期刊整体的地位结构。如表2所示,档案期刊存在明显分层现象,大致可以分为四层,《档案学通讯》《档案学研究》为顶层,《中国档案》为中上层,其他期刊为中下层。每一层的内部差距为0.3分左右,层与层之间的差距为0.2分左右。

表2:档案学期刊总得票率排名

为了更为准确地揭示档案学研究人员对档案期刊的认知和判断,本研究通过有用性、声誉、成就感和整体水平4个方面(问卷的第3、6、7、8题)来考察学者们对期刊的认识水平。表3显示了统计本次调查的12种期刊在这4个变量上的填写人数(N)、均值(Mean)和标准差(Std.D)的情况。由表可知,所有人对《档案学通讯》的有用性、声誉、成就感和整体水平都做出了评估,而对《民国档案》《历史档案》进行评估的人数均未满60人。也就是说,有不少档案学研究人员并不关注这两种期刊。标准差的值越大,表明调查对象对期刊的这一性质共识度越低,例如《档案学通讯》的整体水平标准差为0.7,而《历史档案》则为1.57,这表明调查对象对《档案学通讯》的整体水平更容易达成共识,但调查对象中有一些人对《历史档案》的整体水平评价较高,另一些人的整体水平评价较低。

表3:档案期刊分层调查描述性统计

Descriptive Statistics有用性 声誉 成就感 整体水平N Mean Std.DNMean Std.DNMean Std.DNMean Std.D民国档案 43 4.78 1.5 46 5.78 1.79 48 6.08 2.06 48 6.21 1.8山西档案 62 5.65 1.89 64 6.191.31 64 6.19 1.36 64 6.16 1.33浙江档案 64 6.38 1.49 68 6.71 1.13 66 6.82 1.1966 6.88 1.2中国档案 68 6.94 1.59 66 7.09 1.4 66 7.18 1.45 66 7.06 1.43

为了检验能否通过这4个变量来测量档案学研究人员对档案期刊的认知水平,本文使用SPSS22计算这4个变量之间的相关系数,结果显示4个变量之间的相关系数均在0.8之上,达到了p<0.01的显著水平(如表4所示),呈现出高度相关的特征,说明综合这4个指标的均值可以体现出档案界对档案期刊的共同认知。

表4:档案学期刊认知指标相关系数

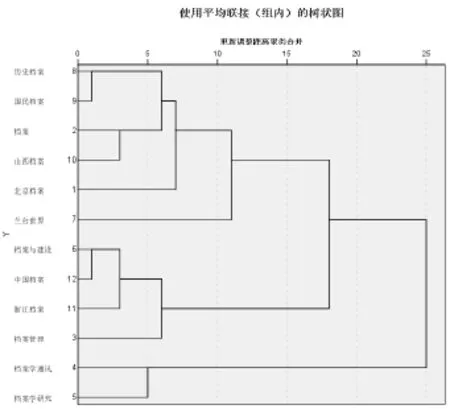

数值的大小和排名有时候并不能有效地展示结构性信息。为更有效直观地呈现档案期刊的分层结构,笔者使用系统聚类分析(Hierarchical Cluster)来考察12种期刊的整体结构。聚类分析是多元统计分析的一种,它把一个没有类别标记的样本集按某种标准分成若干个子集或类,使相似的样本尽可能归为一类,不相似的样本尽量划分到不同的类中。

图1:档案期刊的聚类树状图

图1显示了12种档案期刊的分层结构。在宏观上,12种期刊可以划分为2大层级,《档案学研究》《档案学通讯》组成了“顶级期刊”集团,其他10种期刊组成了学术地位相对较低的“次级集团”。这次级集团中,又可以划分为2个小的子集团,《中国档案》《浙江档案》《档案与建设》《档案管理》组成了“次级集团”中的一个子集团,其他期刊组成了另一个子集团。可以发现,《历史档案》《民国档案》这里两种档案界认同度很低的刊物组成单独的一个小类,因为这两份刊物主要服务于历史研究,在CSSCI的学科划分中这两种期刊也被归类到历史学来源期刊。这也说明Manzari提出的“精英期刊的学术质量具有独立性”在中国档案学界表现得并不明显,档案学界对历史学的精英型期刊并不了解。《兰台世界》在“次级集团”的子类中显示出明显的独立成类的特点。整体上,档案期刊的聚类特征与投票率的排序吻合度较高,聚类效果较好;而且从聚类的结果来看,《中文核心期刊要目总览》最新版将《兰台世界》剔除核心期刊目录具有合理性。

5 结语

通过专家调查法,本研究发现档案学研究人员将主流的档案期刊分为3个不同的层级,《档案学通讯》《档案学研究》居于顶层位置,《中国档案》《档案管理》《浙江档案》《档案与建设》等4种期刊居于中间层,其他6种期刊居于第三层。在整体上,档案学研究人员对档案期刊的认知和判断与当前量化的期刊评价体系之间的一致程度较高,而且量化期刊评价榜单的变化在一定程度上反映了档案学界对期刊认知的变化。

尽管有学者指出,《中国档案》等档案局(馆)所办的期刊在严格意义上不能称为学术期刊,但是从本次研究的调查结果来看,这类档案期刊在档案学界仍然具有显著的认同度。少数学者质疑档案局(馆)所办期刊的学术性,其根源在于档案学实践取向和学科知识取向的双重价值冲突,而这种价值取向的冲突在管理学、教育学等领域也同样存在。但是,档案学与档案工作不可割裂的紧密联系不允许我们忽略档案局(馆)所办期刊的存在和意义。在现行期刊评价中,档案学人都不愿意看到档案期刊被挤出局[14]。对于档案期刊在现行期刊评价体系中的失语现象,大多数研究人员都把加强期刊的编辑规范作为主要应对策略。学术期刊是为学术共同体的学术交流而服务的,因此档案局(馆)所办期刊要想提高自身学术影响力,进而推动档案学的学科发展,不仅要加强编辑规范,更要转变办刊理念。具体来说,就是编辑人员要走向开放的学术“场域”和学术市场,进一步加强期刊内容的学术性。这是档案期刊持续发展的根本途径,也是档案学学科发展壮大的必要条件。

注释与参考文献:

[1]叶继元.核心期刊概论[M].南京:南京大学出版社,1995:9-10.

[2]胡鸿杰.中国档案期刊的基本状况与功能分析[J].档案学通讯,2005(1):10-14.

[3]殷仕俊.档案学核心期刊的学术性分析——从期刊所载论文的角度[J].档案学通讯,2010(2):8-12.

[4]郭红解.档案期刊的资源配置、社会定位和环境建设[J].档案学通讯,2002(6):6-8.

[5]苏君华.中国档案学核心期刊影响力分析——以2000—2009年所载论文为研究对象[J].档案学通讯,2010(5):15-20.

[6]Smith LC. Citation analysis[J]. Library Trends,1981,30(1):83-106.

[7]Nederhof A J, Zwaan R A. Quality jugements of journals as indicators of research performance in the humanities and the social and behavioral science[J]. Journal of the American Society for information Science, 1991,42(5):332-340.

[8]Catling J C, Mason V L, Upton D. Quality is the eyes of the beholder?[J]. Scientometrics, 2009,81(2):333-345.

[9]Coe R, Weinstock I. Evaluating the Management Journals: A Second Look[J]. The Academy of Management Journal, 1984,27(3): 660-666.

[10]Kohl D F, Davis C H. Ratings of Journals by ARL Library Directors and Deans of Library and Information Science Schools[J]. College & Research Libraries, 1985,46(1):40-47.

[11]Nisonger T E, Davis C H. The perception of library and information science journals by LIS education deans and ARL library directors: A replication of the Kohl–Davis study[J]. College & Research Libraries, 2005,66(4): 341-377.

[12]Manzari L. Library and Information Science Journal Prestige as Assessed by Library and Information Science Faculty[J]. The Library Quarterly, 2013,83(1): 42-60.

[13]Polonsky M J, Whitelaw P. What we are measuring when we evaluation Journals?[J]. Journal of Marketing Science Education, 2005,27(2):189-201.

[14]裴友泉,张学辉,欧阳旭峰.缘于CSSCI和核心期刊的尴尬和思考[J].档案学通讯,2011(3):7-10.