科学整合工程实践的教学设计

2018-03-26宋蕊占小红

宋蕊 占小红

摘要: 通过以科学为核心的跨学科学习方式,尤其是科学课程与工程设计实践的整合,发展学生的科学能力和工程素养是近年来基础科学课程改革及实践的重要趋向。以“模拟酒精测试器”为主题,以工程设计任务为教学框架,设计了确定目标、收集相关知识;开发、形成初步解决方案;建立并测试模型;交流与评价;科学探究;迭代循环、优化设计等活动环节,使学生熟悉工程设计过程,提高动手能力,激发对工程的兴趣与对工程职业的向往。

关键词: 科工整合; 工程设计实践; 初中科学; 教学设计

文章编号: 10056629(2018)2002905中图分类号: G633.8文献标识码: B

1科学课程整合工程实践的背景

近年来科学、数学、技术与工程整合教育(STEM)成为了科学教育的新趋势。STEM整合教育不是將科学、数学、技术与工程简单的叠加,而是将四者形成一个有机结合体,从而培养学生的创新意识与实践能力[1]。STEM整合教育的类型众多,可同时包含两个或两个以上STEM学科内容的教学活动,较为常见的有科—数整合、科—技整合、科—工整合。其中科—数整合在我国的理科教学中已是常态,而科—技整合在我国多以制作为标志的课内或课外活动形式存在,有将科学教育带上培养“能工巧匠”歧途的风险[2]。

美国2013年颁布的《新一代科学教育标准》(Next Generation Science Standards)[3]中,将工程实践与科学探究整合称为“科学和工程实践”,作为科学教育的三个维度之一,成为基础教育阶段科学与工程教育整合的基本方式,并很快为其他国家的基础教育阶段科学教育改革所借鉴。在我国对工程类人才需求巨大,而我国基础教育阶段工程教育长期缺失的背景下,科—工整合教育为工程教育融入我国基础教育阶段提供了良好的契机,体现出巨大的潜在价值。

科学教育与工程实践整合是在共同的利益和价值认同基础上,对工程与科学教育各自独立又有一定内在联系的要素按照某种规则或规范进行耦合、结构协调、相互配合的过程或结果[4]。其中“规则或规范”是整合的具体行动方法和微观教育实践方式;而“要素”包含了教育活动的目标、内容、形式等多方面。

在基础教育阶段实施科工整合教育的目的有两个主要方面。第一个方面是让工程实践起到支持科学教育的作用,即在工程实践的过程中应用科学知识,帮助学生更好地掌握科学知识并获得应用知识解决复杂问题的能力,培养学生的创造性思维与批判性思维。第二个方面是在基础教育阶段,通过科工整合教育,使学生获得工程实践的初体验,获取与阶段相适应的工程基本原理,培养学生的工程实践能力、对工程职业的兴趣与工程意识,其中工程实践能力是学生在工程实践活动中体现出的操作能力与思维能力。

2科学探究整合工程设计实践的课堂教学模式构建

工程实践与科学探究有着相似之处,两者都涉及创造性地解决问题的过程,需要结合现有的知识进行建构,反复检验,最终根据结果建立理论或问题解决方案。工程实践与科学探究过程并不是割裂的,科学探究结果支持工程实践的施行,工程实践过程也推动着科学探究的发展。正因为工程实践与科学探究各自独立,同时又存在着一定的联系,才可以将工程实践与科学探究在内容与过程两个方面按照某种规则进行整合。故科学探究与工程实践的整合成为科工整合实践的基本形式之一。

科学探究是揭示自然现象,并得出合理的解释和理论的过程。而在科学教育领域中,科学探究的作用是帮助学生通过对问题或任务的探索,体现科学研究的一般过程,使得学生在知识、技能、情感等方面获得提高。科学探究过程有四个主要阶段,观察和提出问题——形成假设——检验求证——得出解释或结论。

工程实践以解决实际问题为最终目的,关注问题解决方案的开发与优化。工程设计是工程实践过程的核心要素,工程设计实践也是工程教育领域的核心。在工程设计实践的最初阶段,学习者面对复杂的真实情景与非良构的问题时,确定问题与目标,进行信息收集与初步的解决方案设计;在方案实施的过程中,根据检验结果进行优化迭代并调整问题解决方案,形成一个循环往复的过程,即确定问题与目标——初步设计解决方案——测试方案——迭代优化。

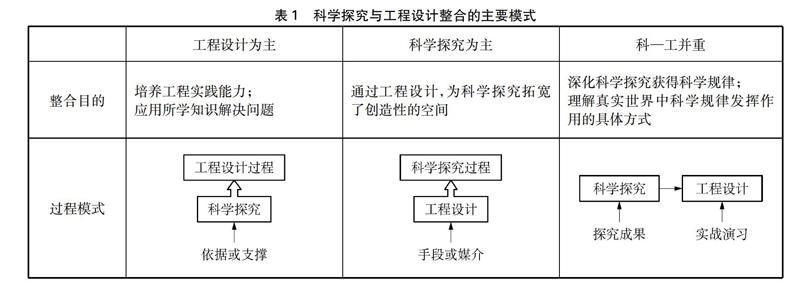

我国学者唐小为[5]通过对1993年以来国外文献中30个科工整合教育案例进行编码分析,根据整合思路分为三类: 应用延伸型,工程框架型,设计即探究型。我国学者占小红[6]在唐小为的研究基础上,以科学探究与工程实践的整合过程模式角度,建立了以工程设计为主、科学探究为主、科—工并重的三种科学探究与工程设计整合的主要模式(见表1)。

2.1以工程设计为主的整合模式

以工程设计为主的整合是以工程设计任务为教学框架,主要目的是培养学生的工程实践能力。在工程设计的过程中,根据设计的需求,穿插科学探究的过程,作为工程设计的有机组成部分,为工程设计与优化提供依据或支撑。过程模式为在工程设计过程中穿插科学探究内容,从工程实践的需求出发提出科学探究的问题与目的,科学探究的结果进一步为工程设计的优化提供理论支撑,即“设计—探究—设计”,体现了工程设计的优化迭代的思想。

2.2以科学探究为主的整合模式

以科学探究为主的整合是以科学探究过程为主,在科学探究的活动中,以工程设计为手段,让学习者通过设计寻找科学规律,从而构建科学理论。

2.3科学探究与工程设计并重的整合模式

此类整合采用“先科学探究后工程设计”的过程,即科学探究的成果应用于工程设计中,两个模块基本独立。该模式旨在培养学习者在真实情景中解决问题、应用所学知识的能力,同时深化科学探究所获得的科学规律。

3“模拟酒精测试器”教学案例设计与分析

本文选取七年级科学(牛津上海版)第一学期“酒精对判断与反应的影响”这一内容,教学案例是针对该部分设计的拓展课活动。经查阅文献,书中描述“酒精测试器中有一种橘黄色的化学药品,能与司机呼出气体中的酒精产生化学反应,变成绿色。绿色越深,表示酒精含量越高”,是指在酸性介质中,橙红色的重铬酸钾中的六价铬(Cr6+)被乙醇还原为三价铬(Cr3+)的过程[7],化学方程式为:

3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO43CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)3+11H2O

本文以“以工程设计为主”的科工整合模式进行教学设计,结合适应基础阶段教育的工程设计实践环节[8](包括①构思问题;②学习相关科学知识并收集信息;③开发、形成与优化解决方案;④创建模型或原型;⑤测试模型或原型,记录并处理数据;⑥交流与评价;⑦迭代循环,优化设计),针对“模拟酒精测试器”的活动内容,设计了如图1所示的教学过程。

科工整合实践活动以小组合作的形式进行,组内成员共同协商完成教师安排的任務。教师通过引导性的“工作单”帮助学生完成活动,该“工作单”来源于名为“培养有效批判性思维的环境”(Environments for Fostering Effective Critical Thinking, EFFECT)的教学框架[9]。在这种教学框架下,学生以工作单的形式收到实际的工程问题,实践活动初期的工作单要求学生回答一系列的引导性问题,并提供初始的解决方案;在后期的工作单中,要求学生思考对原有设计方案进行优化,并写出相应的原因。

3.1确定目标、收集相关知识: 阅读课本资料引发工程问题

[教师]司机饮酒后会使反应迟钝,很难判断速度和距离,从而引发交通事故,造成不可弥补的伤亡。为了避免悲剧的发生,2003年10月通过的《中华人民共和国道路交通安全法》规定饮酒后不准驾驶车辆,如果驾驶员每100mL血液中酒精含量高于20mg、低于80mg的话,就判定其为酒后驾车;如果高于80mg,就为醉酒驾车。警察为了测试驾驶员是否属于酒后驾车,需要工程师做什么?

[学生]设计一种酒精测试器,来测试司机血液中的酒精含量。

[教师]直接测试司机血液中的酒精浓度是不是不方便呢?研究发现当人饮酒后,酒精被吸收,但是不会被消化,有一部分酒精会挥发出来,经过肺泡,重新被人呼出体外。这时呼出气体中的酒精浓度和血液中的酒精浓度呈现出一定比例关系,所以我们可以通过什么来间接地检测驾驶员血液中的酒精浓度呢?

[学生]可以通过呼出的气体检测驾驶员血液中的酒精浓度。

[教师]酒精测试器中有一种橘黄色的化学药品,能与司机呼出气体中的酒精产生化学反应,变成绿色。绿色越深,表示酒精含量越高。在同学们手中的工作单1(见图2)中,老师提供了橘黄色化学药品的相关信息与可用的材料清单,请同学们结合教材内容与工作单提供的信息,确定任务目标,思考制约因素有哪些(问题1、 2)?

[学生]分组讨论并汇报。

评价标准: 要求得出明确的目标,即制作可以分辨不同酒精浓度的酒精测试器。

设计意图: 工程活动是有明确目标的,工程活动的目标是生产出符合社会需要的人工产物,学生通过讨论明确任务目标,为下一步做准备。该环节让学生了解工程活动需要有明确的目标,渗透目标指导过程的思想。

3.2开发、形成初步解决方案

教师继续组织学生分组讨论,回答工作单1的剩余问题,并绘制酒精测试器的草图,如学生遇到困难,给予一定的帮助。

评价标准: 设计可以检验不同浓度酒精气体的“简易酒精测试器”,绘制可实施的“简易酒精测试器”草图。

设计意图: 引入工作单中的问题3,给予初次接触工程设计的学生一定的提示,帮助小组同学尽快达成设计共识;引入工作单的问题4与5,激励学生思考,自己的设计产品的有效标准是什么,该如何检验。这些问题的回答可以反映出学生设计成功与失败的原因。

3.3建立并测试模型

学生完成工作单1的问题后,继续以小组为单元,根据各组绘制的草图搭建模型;完成对模型的有效性测试,判断自己的模型是否达到预期的效果。

评价标准: 可以检测酒精的存在,并且能分辨不同浓度的酒精。

设计意图: 亲自制作简易酒精测试器,增强学生动手能力;通过对模型的有效性测试,发现模型存在的问题,深化工程活动迭代优化的思想,培养学生的批判性思维。

3.4交流与评价

学生小组讨论“酒精测试器”的测试效果,评价模型的优缺点,并完成工作单2(见图3)。教师组织学生分享各组的成果、优缺点与改进方法,总结同学的观点,进一步引发问题——如何判断酸性重铬酸钾的变色程度(提供的三瓶不同浓度酒精溶液中,有两瓶浓度较为相近,重铬酸钾的变色深浅用肉眼较难判断)。

[教师]大家都是通过什么样的方式来判断绿色的深浅程度呢?

[学生]用肉眼直接观察。

[教师]刚刚有多组反映,其中两瓶酒精溶液与酸性重铬酸钾反应后的变色深浅难以判断,并不能用肉眼完全确定哪只颜色深、哪只颜色浅。直接通过人的感觉器官所进行的观察我们称之为直接观察,由于人的感觉器官能够感知的范围有限,为了扩大感知的范围,必须借助各种仪器或工具进行观察。接下来,我们能否设计一个探究活动,探究借助哪种工具或仪器来分辨酸性重铬酸钾变色的深浅。

评价标准: 指出测试器的优缺点,针对不足之处思考改进方法。

设计意图: 通过小组间的交流与分享,让学生在自己与他人的经验中学习;通过对模型的反思,引出问题——如何判断重铬酸钾的变色程度,创设问题情境,从工程实践的需求出发提出科学探究的问题与目的。

3.5科学探究

[教师]老师为大家提供了几种利用工具或仪器对比颜色方法(见表2)。同学们针对自身的情况选择合适的方法进行实验探究,并且根据探究的结果,对酒精测试器进行优化设计。

评价标准: 准确地分辨两种不同的酒精溶液浓度高低。

设计意图: 通过确定与比较不同的检验方法,发现人类感觉器官的局限性;体验在工程设计活动中,从工程实践的需求出发进行科学探究的过程。

表2比较重铬酸钾变色程度的方法

方法主要方式资源要求

肉眼观察通过肉眼对比颜色的深浅。无

目视比色法类比pH试纸的比色卡,通过肉眼利用颜色卡进行对比,比较颜色的深浅。颜色卡(来源于网络)

图像比色法使用手机等拍照设备采集图像,将颜色深浅转化为RGB分量值,通过RGB分量值判断颜色的深浅。通过公式: g=R*0.299+G*0.587+B*0.114,求出g,g越小颜色越深。手机或相机等;

电脑;

计算器

3.6迭代循环、优化设计

[学生讨论]小组讨论完成工作单3(见图4)。

[教师]酒精测试器的发明经历了漫长的年代,在1927年,芝加哥化学家威廉·邓肯麦克纳利发明了一种呼吸分析仪,通过呼出的气体可以改变化学物质的颜色来测试她的丈夫是否在喝酒;1931年,印第安纳大学医学院的Rolla Neil Harger发明了第一个实用的醉酒仪,将醉酒驾驶员呼出的气体收集在气球中,然后将样品通入酸性的高锰酸钾溶液中,溶液会变色,颜色变化越大,呼吸中存在的酒精越多,这个醉酒仪与我们今天设计的“酒精测试器”是类似的;1954年印第安纳州的警察Robert Frank Borkenstein利用化学氧化和光度法测量酒精的浓度,进一步改进了“酒精测试器”,就是将颜色增加的程度利用光度法,转化为酒精浓度。而我们现在使用的酒精测试器,已经可以高精度测试呼出酒精含量,最多可以显示四位有效数字,可以输入被测者信息,可与电脑通信,具有蓝牙打印功能等。检测原理也不同于最初的化学氧化,更加便捷与准确,如酒精气体传感器等。工程设计过程如同酒精测试器的发展史,根据人们的需求进行设计、制作产品,同时科学探究活动与科学技术的发展,也推动着工程设计的优化与工程产品的更新。

[教师]总结各小组在活动中的表现,巩固工程设计的过程: 构思问题;学习相关科学知识并收集信息;开发、形成与优化解决方案;创建模型;测试模型;交流与评价;迭代循环,优化设计。

设计意图: 通过工作单引发学生思考,在回顾活动过程的同时,总结学到的知识;深化工程设计中循环迭代、优化设计的过程与理念;通过回顾酒精测试器的发展历史,激发学生对工程的兴趣与对工程职业的向往。

4结语

以“模拟酒精测试器”为主题的科工整合实践活动,采用工程设计为主的科学探究与工程设计整合的模式,学生进行工程设计活动为主线,以工程设计的需求为动力穿插科学探究实验,为工程设计的优化提供依据,体现了工程设计的优化迭代的特色。

在教学设计中渗透工程设计的一般过程,初步培养学生工程设计活动中的思维模式与实践能力,让学生体验与模仿工程设计活动,内化工程设计活动的范式。

科工整合实践的课堂教学以学生为中心的小组活动方式进行,教师提供适当的指导。教学设计考虑到学生初次接触工程设计活动,通过“工作单”的设计,利用引导性的问题降低实践活动的难度,例如问题“重铬酸钾和酒精溶液的位置应该如何摆放”,为工程活动目标与设计草图之间搭建桥梁;设置开放性的问题,引发学生积极思考,例如反思回顾工程设计活动,引导学生回顾活动过程并积累经验。在活动结束部分,通过回顾酒精测试器的发展历史,激发学生对工程领域的兴趣与对工程职业的向往。

参考文献:

[1]余胜泉,胡翔.STEM教育理念与跨学科整合模式[J].开放教育研究, 2015,(4): 13~22.

[2][5]唐小為,王唯真.整合STEM发展我国基础科学教育的有效路径分析[J].教育研究, 2014,(9): 61~68.

[3]Achieve. The Next Generation Science Standards[EB/OL]. http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Executive Summary. pdf. 20130416.

[4][6]占小红.工程实践融入基础科学教育: 内涵、目标与路径[J].基础教育, 2017,(3): 45~49.

[7]段霞霞.重铬酸钾酸性溶液与乙醇反应的实验探究[J].化学教学, 2014,(2): 47~48.

[8]徐冉冉,占小红.科学课程中的工程实践目标和过程[J].化学教学, 2017,(2): 16~20.

[9]Nicole Berge, Dee DeeTompson. Engineering design and EFFECTs[J]. Science Scope, 2014,(11): 16~27.