昔为山中遗 今比席上玉

—— 贵州赏石文化漫谈(下)

2018-03-26任天成牟雪松

文/任天成 牟雪松

◎吉祥鸟

明、清赏石文化

与我国悠久的古代赏石史相比,贵州赏玩奇石的历史与贵州丰富的石资源和悠久灿烂的“石文化”是不相称的。虽然早在唐朝贵州就出了开凿乐山大佛的通海法师这样对全国有重要影响的赏石家,但迟至永乐十一年(公元1413年)始置省,不仅贵州的观赏石资源世所鲜知,赏石文化和赏石大家世上也鲜有人知。主要原因,是贵州“地无三里平”的交通条件和“人无三分银”的经济条件制约了赏石文化的发展。诚如明代大错和尚《他山记》中所言:“宇内山石之奇,无过川、黔、楚、粤。然幽遐荒远,车马不交之处,奇诡殆甚,而世或鲜知之。”

因此,贵州赏石文化的真正繁荣,是从十五世纪建省开始,贵州与外界的文化交流日渐频繁,赏石文化随之日益繁荣。

明永乐十一年(1413),明廷正式设置贵州承宣布政使司。贵州作为一个独立的省级行政单位正式成立。这在贵州发展史上,是一个极为重要的转折点。在贵州众多的屯垦士卒的定居,明廷委派大量各级官员和贬谪人士的到来,带来了中原和江南的先进生产技术和丰富多彩的文化,加之,各类学校的兴办,本土人才的成长,外出赶考,为官为宦,以及宦游、商旅的往来,使昔日封闭的贵州加速了与中土的各方面交流,贵州各方面都发生了深刻的变化。其中,也包括了赏石文化的兴起和迅速发展,到明末清初,形成了贵州历史上的第一个赏石文化高潮。

文化的兴盛,促成了赏石氛围的日益浓郁,也造就了贵州一批批藏石家、赏石家。

◎山高水长

明代以来,比较知名的有首次将“红岩碑”公诸于世的明代举人邵元善,因悯大理石农而丢官的明代进士蒋宗鲁,明朝举人、赏石根艺大家越其杰,明末赏石巨匠杨文骢,明代后期,贵阳崛起了一个以园林家杨师孔、赏石家杨龙友为核心,成员有杨龙友之舅、赏石家、根艺家越其杰,著名诗人谢三秀,偶尔有普安州诗人、赏石家谢士章参加的著名赏石家群体。他们议论国是、饮酒啸歌,交流根艺、假山叠筑、绘画、赏石的体会,在贵州有较大社会影响。万历至崇祯间普安州(今盘州市)的谢士章,明末清初铜仁的徐以暹和贵阳的吴中蕃等留下不少赏石文化作品,以诗为盛,其次是散文和赋。

名家藏石有杨师孔的石林,越其杰的景观供石和园林古石,吴中蕃的鱼石、浪石、石案、石枕,谢士章的景观供石等。矿物晶体有万山的辰砂晶体,普安州得都山的雄黄、雌黄晶体,赫章天桥、妈姑的方铅矿、闪锌矿、黄铁矿晶体等。值得一提的是,明朝末年,在黔桂边境上下了一场规模很大的陨石雨,贵州省独山县董岭乡就保存有那次陨石雨所遗留的陨石。1970年,中国科学院贵阳地球化学研究所运走了其中最大的一块重达180公斤的陨石,现存北京天文馆。

贵州清代赏石活动,比较明代,不仅本土和客籍赏石家和赏石爱好者大量增加,地域扩大,而且,赏石的文学艺术形式更为丰富多彩,赏石的石种、赏石的来源更加多样化,并且,出现了贵州历史上的第一部石谱。总之,赏石文化较明代有了质的飞跃。

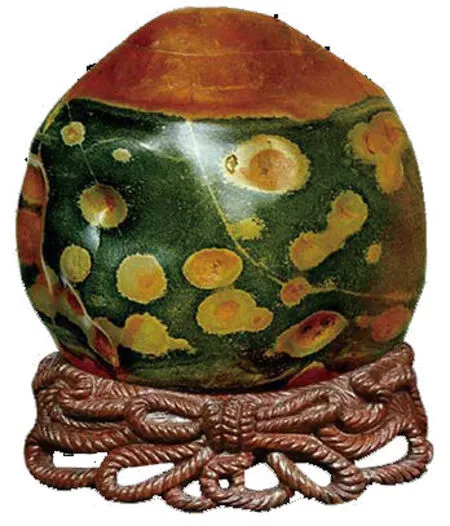

◎宝 藏

在文学形式上,清代不仅继承明代以诗、文、赋的文学形式来赏石品石咏石,而且还增加了词、曲、楹联、小说等文学体裁来品赏歌咏赏石和以绘画艺术形式来表现观赏石。

值得一提的是,清末贵阳赏石家陈矩在四川天全任上时,因深入深山找水、引水下山等,在野外拣到很多观赏石,于是,以近代地质学的观点,编著了在全国有重大影响、贵州首部石谱《天全石录》。仅《天全石录》中所列赏石就有三十二拳。

清代以来,由于贵州与省外交往有所增强,省内外赏石交流活动开始增多,主要有:陈法将新疆十二台姓帅的地方官送给他的十余拳瀚海石(即沙漠中的戈壁石、风砺石之类)带回了贵州。丁宝桢在山东任上清廉爱民,治黄抢险,离任时,山东人民赠送给他一拳重约八十余斤、遍布孔洞的黄河石,丁虽不爱赏石,但他珍视山东人民的这份深情厚谊,花费颇巨,将此石带回到织金老家,其后代珍若拱壁。郑珍在河南汲县拜比干墓时,在墓周拣到一拳类似心脏的象形石,并带回离该地数千公里之遥的遵义家中。莫友芝应丁日昌之邀为其藏书编目四年,丁赠其一枚重约旧秤一两的具萝卜花纹、杏黄色田黄冻石,上下两面印文为“莫友芝印”、“听信问叟”,莫友芝一直随身携带。唐树义之父唐源准在粤为官时,于广州购获一方明忠烈公顺德人陈邦彦之印,在赴清远任的船上即梦到陈所托,唐树义将其带回黔后,在贵阳筑“待归草堂”园林,并构一幢陈列该砚的“梦砚斋”。书法家严寅亮以一幅“颐和园”匾额书法作品为慈禧太后所接见,并赐其一方玉印。严将其携回印江老家。

值得一提的是,明清时期,不少省外赏石家来到贵州,有力促进了贵州赏石文化发展,并留下不少石坛佳话。

清代赏石,依其实用性,将赏石分为五大类别:

供石:主要供于厅堂之中或园林之内。如前述陈法、丁宝桢、曹申吉、郑珍从省外带回的赏石等。

文房石:主要置放在书房或几案之上。如前述的莫友芝的田黄印石、严寅亮的慈禧所赠玉印,唐源准的“梦砚”,平翰的“凤兮砚”,黎尹聪收藏的汉玉、古印,余珍所收藏的三百余枚名印和五十余方古砚。还有岑巩的“思砚”、织金的“平远砚”、大方的“大定砚”、普安县的“龙溪砚”及盘州市丹霞山护国寺慈禧所赐玉印、玉环等。

地标石:指那些不可移动的大型观赏石,可一石成景。如贵阳狮岩、船石,贵定县凤凰石,梵净山蘑菇石,普安县老鹰岩等。

◎云水谣

图纹石:贵定倒影石,贵阳石田、仙迹石等。奇异功能石有:普定和贵阳黔灵山的石花,瓮安晴明石,福泉惊蛰鱼石,黎平过化石,水城响石和天乳岩等。

矿物晶体:铅(称黑铅)产于赫章、毕节、都匀、普安等地;锌(称白铅)产于赫章、遵义、都匀等地;朱砂产于万山、开阳、修文、石阡、务川、普安等地;水晶产关岭、罗甸等地,铜矿产威宁。铁矿产于水城、赫章、修文、独山、都匀、镇远等地。雄黄产于贞丰、册亨、安龙、六枝、都匀等地;萤石产于安顺;石膏产于余庆;黄铁矿产于修文、大方、遵义、仁怀、晴隆、普安、盘州、水城、三都等。

以上观赏石分类为现代观赏石分类规范化,打下了重要的历史文化基础。

民国时期赏石文化

民国时期(1911~1949),仅有短短的38年,且军阀割据,日寇入侵,民不聊生,何谈赏石?

但现代地质学的传入,本省地质、古生物学家的成长,加之,抗战开始以后,作为大后方的贵州,全国人才的后撤入黔,用近代地质学对贵州矿产资源的勘查。在全国战争频仍的大环境下,贵州这个大后方,反而成为找矿、认石的人间乐土。

这期间,贵州本土的赏石家分为四类:一类是学习了现代地质学和古生物学的专家学者,他们以科学的眼光来观察岩石、矿物、古生物,在省内外从事地质勘查工作,并均有重大建树,他们是贵州人罗绳武、乐森和丁道衡等。

第二类是赏石收藏家,如盘县人张道藩,大方人、红军烈士彭新民等。

第三类是以文学艺术形式歌颂赏石家,如贵阳人姚华、印江人王峙苍、普定人任可澄、郎岱(今六枝)人安健、安顺人黄齐生、沿河人席正铭等。第四类是旅居省外的赏石家。贵阳人李国瑜,长期寓居天津,与张轮远(《万石斋灵岩、大理石谱》的作者)、刘云孙(《万石斋灵岩、大理石谱》跋的作者)关系极为莫逆,他们经常在一起吟诗、论石、品茗、饮酒,李不仅为该《石谱》写序、题词、赠诗,而且,对张著名的雨花石“黄冈竹”和大理石“白云在望”题诗,对张的著名雨花石“凤鸣朝阳”题“壶中天”词一首,成为该《石谱》的有机组成部分。

民国时期,外省名人对贵州赏石活动的影响很大,主要以地质工作者及文化人为主。

民国时期贵州出现不少的重要赏石:贵阳麒麟公园洞口的麒麟石;清镇东山寺的巢凤石;务川地标石“九天母石”,正安城南十里的“石笋”;盘县马场磨盘石;水城木底蟾蜍石;兴义马鳖石、兴仁仙马岩;紫云观音山等。

民国时期贵州盘县人、印章收藏家张道藩所收藏的印章石十分珍贵,有:张峄阳刻双罗汉狮子钮红寿山石印和另两枚红寿山石印,齐白石刻赠黄白色寿山石印,张道藩自刻白寿山石印,吕风子刻狮子钮白寿山石印,双蝙蝠钮旧昌化石印,傅抱石刻云松钮鸡油田黄石印,徐悲鸿赠白大理石印,张峰阳刻明坑鸡血石印,傅抱石刻松鼠葡萄钮藕粉冻石印,傅抱石刻青田石印、昌化石印、新鸡血石印,齐白石哑弟子刻印,还有沈左尧刻的牙质印、白寿山石印,马公愚刻的新青田石印,方介堪、陶寿伯刻印等,1976年7月,台湾文艺图书馆还出版了《道藩藏印谱》。

◎ 慈航普度

◎沧浪之水

生物化石是现代地质学家对贵州观赏石的独特贡献。有为纪念许德佑先生而命名的许氏创孔海百合,丁道衡研究的十字珊瑚、头贝、波哈丁贝、丁文江发现的假乌拉珊瑚,乐森引入研究的假提罗菊石,卢衍豪研究的遵义盘虫,李四光引入研究的震旦角石,边兆祥发现的大羽羊齿等。

地质学家们对矿物晶体也有新贡献,主要有:雄黄、雌黄、辰砂、水晶、辉锑矿、萤石、重晶石、黄铁矿、自然硫、石膏、黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、孔雀石、赤铜矿、蓝铜矿、自然铜、方铅矿、闪锌矿、白铅矿、水锌矿、菱锌矿、异极矿、褐铁矿、菱锰矿、氧化锰矿、菱铁矿、方解石、紫袍玉带石等。

少数民族石图腾

在贵州,少数民族具有独特的石文化崇拜,为贵州赏石文化增添了几分神秘色彩。苗族通常把屹立于山野中的陡峭岩石作为崇拜对象,无子的人跪拜岩石求子,生子后必须再去还愿,而且将子拜继岩石,子名往往与岩名相符。还有一种现象,许多村寨前立着几块怪石,不许人触摸,据说是村寨的守护神。水族称巨石为“霞拜”,怪石为“立岜”,拜岩的活动隆重而神秘,祭祀以家族或村寨为单位,献牺牲、对歌曲,然后分享赐福,以求人畜兴旺、五谷丰登。侗族十分崇拜雷神,称之为“雷祖”,他们世代传诵着《雷公》古歌,还传说天柱县的巨石是雷神派仙人竖起来的。在荔波的瑶山和瑶麓村寨的路口上,往往立着几块怪石,任何人都不许触摸,更没有人敢轻易搬动。据说这是他们的村寨神。后来,祖先崇拜兴起,人们又把祖先的神灵与对山石的崇拜结合起来。关岭坡贡至六枝的郎岱,有两种迷信,一为将军箭,一为指路碑。据说人家小儿如出生时日犯将军箭,必病,甚至不治。解救之法,则在三岔路口建一指路碑,碑上字大意为:“小儿××犯将军箭,特立指路碑。”并在其后书:“开弓弦断,箭来碑挡”八个字,以为禳解。坡贡的指路碑上写:“上通坡贡,下通郎岱,左至六堡”字样,行人称便。安龙许多人家大门前忌讳有庙有山,即使对面房子高于自己家的也忌讳。求解的办法是在门上置一凶恶的“吞狗”或“泰山石敢当”之类的东西,或在门前竖立一扇照壁,并在照壁上写“紫微高照”的字样,或将大门向屋内退,形成一凹字形,称为燕子窝,以避凶。如此等等。据说,在贵州17个世居民族中,就有16个有石崇拜的习俗,尤以苗族、布依族等苗瑶族群和百越族群为甚。足以说明,贵州人对赏石的喜爱有着悠久、厚重的遗传因素,是与生俱来的。

◎乾坤葫芦

正是明、清及民国以来,这些赏石名人、大家及少数民族等物质与精神的劳动创造活动,开启了贵州赏石文化之先河,丰富了贵州石文化的积淀,延续了贵州源远流长的石文化经脉,为贵州成就石文化大省奠定了坚实的基础。

也许,贵州明朝赏石根艺大家越其杰在其《移怪石》中所抒发的感慨与情怀,能代表贵州赏石人的共同心声:

嵌空发清音,光润生寒琭。

高才盈尺余,岩壑势奔矗。

古拙与我宜,犹存未雕璞。

携归伴书琴,几案如深谷。

昔为山中遗,今比席上玉。

虽然蒙鉴赏,无乃污尘俗。

犹胜弃道傍,腐朽同草木。

君看璠玙姿,三献仍劳哭。

宇宙今寥寥,任耳不任目。