燕明刀币背文体系研究

2018-03-23天津

冯 括 (天津)

关于燕明刀币的范畴及分型标准,笔者已在《由燕明刀形制划分兼谈燕明刀起源假说》一文[1]中做出界定,本文不再赘述。

一 问题的提出

燕明刀币(以下皆称“明刀”)的背文极其宏富,学者们在其体系研究方面做了许多努力,且颇具启发意义。如朱活认为:“背文所冠的左、右、(匽)、外是代表铸造的场所,当时可能称为‘炉’,所以刀背文有‘外(炉)’字样。笔者认为匽国政府铸造刀开始称匽,后来需要量增加,又增设左、右、外三个场,而这些场也分属政府不同的有关部门。”[2]石永士、王素芳认为:“右、左、外均为燕国铸造货币的管理机构的省文。右、左、外其后面的数字或单字,很可能是制范者的记号,刀化背文中的数字,应与铸行货币的总额无关。”[3]张弛认为:“从燕国官方控制的手工业管理机构的名称来看,都有‘左’‘右’之分。如燕国制陶手工业有‘右陶’‘左陶’。所以燕易刀背文的‘左’‘右’以及后来出现的‘易’‘外’等,都应是燕国官方的铸币管理机构。同时也说明燕国已将刀币铸造权完全控制在官方手中。”[4]黄锡全则基于实物及文字考释提出:“我们倾向左、中、右是燕国主管货币铸造的主要管理机构,其后紧跟数字,干支等,应是记范的炉次,或有不明其意者,可能是陶范工匠的私名或标记。从乙型后期至丙型,因铸币量增大,每个机构中又增设有左、右、内、外、中等的分支机构,便于统领。外、 有可能就是在外地增设的铸币管理机构,以主管外地铸币的炉座。”[5]

但是,我们通过对明刀背文的统计归纳发现前列诸说有的难以解释一些较为普遍的现象,有的或可进一步探讨及明确,因此对相关资料重新梳理并加以阐述还是有必要的。

二 研究方法、原则及推论

明刀存世巨大,品种繁多,但直接佐证其背文含义的传世及出土文献几乎为零,故我们拟采用列比实物标本的方法对背文规律进行探索。而在分析时则坚持两项原则:一是以提炼的共性因素作为主要依据,以下简称“原则一”;二是对于共性视角下的个体特色差异,因其表现形式和成因多种多样,用“偶然”作解更为合理,所以在有大样本信息作为参考的前提下,比例极小的实例甚至孤例不能作为证据,以下简称“原则二”。本文即通过原则一梳理规律,再由原则二进行验证和修正,最后结合其他战国器物文字与传世文献旁证对含义进行推定,以期做到所有背文均可归集,并均有初步解释。

此外,我们结合明刀实物、目前发现的明刀范及周卫荣关于先秦刀布“模-范-熔液-浇铸”制作工艺的论断[6],认为明刀生产以陶范为主,陶范虽有完全手工刻制的,但用模的更为广泛,只有至少一部分钱文为直接刻范制作。而基于该“只有”,参照上述两项原则,可得一推论,即明刀背文中凡与共性规律相抵触且出现比例很低者,不计浇铸和锈蚀因素,大抵都是工匠刻字失误造成的。此推论我们在下文的一些地方会用到,简称“推论一”。

三 甲型明刀背文简述

甲型明刀是明刀的早期形态,背文较简单,多为单字,两个字及以上者相对少见。各家对其见解接近,如石永士[7]、张弛[8]、黄锡全[9]等均认为承袭或类似尖首刀铭文。朱安祥虽未做单独讨论,但指出:“把明刀背面的数字认为是铸造货币的范次号码似乎合情理。”[10]

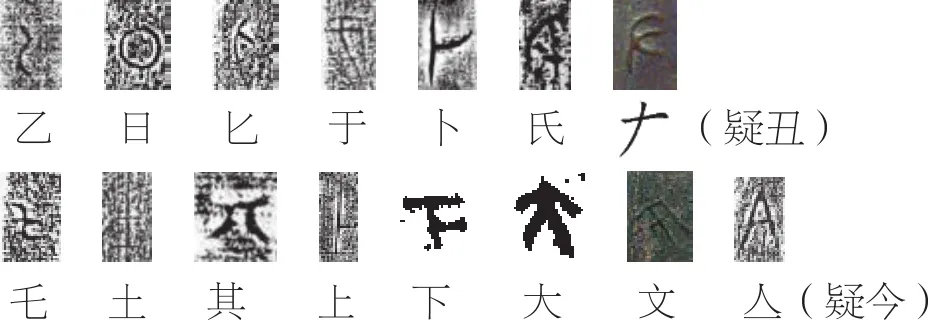

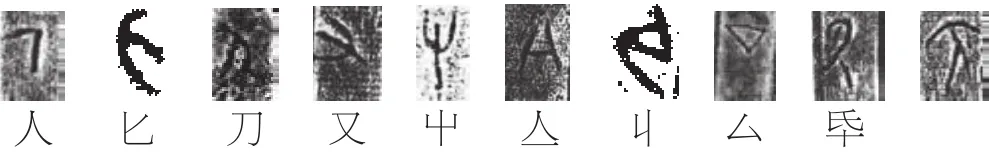

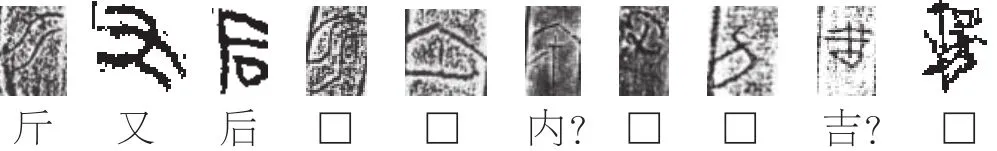

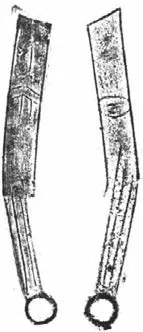

我们通过梳理可知,甲型明刀的数字背文不是连续的,如“四”“九”便从未发现过,“三”在著录中仅有背图,从形制来看不排除乙型的可能,十以上则更加零散。此外,依笔者的“狭义类明刀”[11]概念,其铭文以“”(倒写之“六”)为主,而在笔者确立的“明刀始点”[12]里,有数字背文者目前仅见一、和八。可见,时代越早,数字的非连续性越明显,故按原则一,所谓“范次说”至少在甲型明刀时期不足为信。非数字的背文,目前可释者如下[13]:

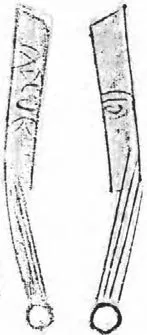

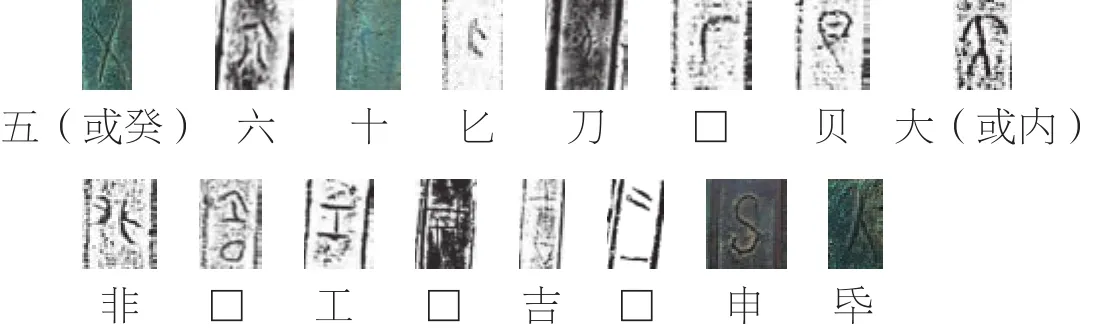

另有一些非数字背文,目前暂无法释读,如下例[14]:

图1

图2

图3

图4

图5

上述文字并非完全沿袭各类尖首刀铭文,如与明刀有直接形制演变关系的丙型Ⅰ式尖首刀(本文采用黄锡全的尖首刀分型方法及名称)中,氏、丑等字均未见。可释文字中有部分亦见于燕国陶文及私玺,如图1-图5[15]之乙、上、土、丑、文等。何琳仪曾指出,战国时代燕国部分兵器铭文有监造、主办和制造等三级监造辞例,且多减省为二级或一级形式;陶器文字一般分成三类:“匋攻某”“左/右宫某”及“某年某月,左(或右)陶尹,倕某,敀某,左(或右)陶工某”[16]。故上述器文应为制作者的私名,即所谓“物勒工名”,而甲型明刀中至少可释的非数字背文含义或与之相同。

此外,甲型明刀有少数素背者,结合推论一,可以认为是工匠失误漏刻所致。而纵观其背文,规律性不明显,依据原则一无法梳理出共性因素,故其尚不足以称为“体系”。

四 乙、丙型明刀的背文体系

从乙型起,明刀背文开始呈现出一定的规律。是期,由两个或以上文字构成的字组及一些特定单字成为主流。

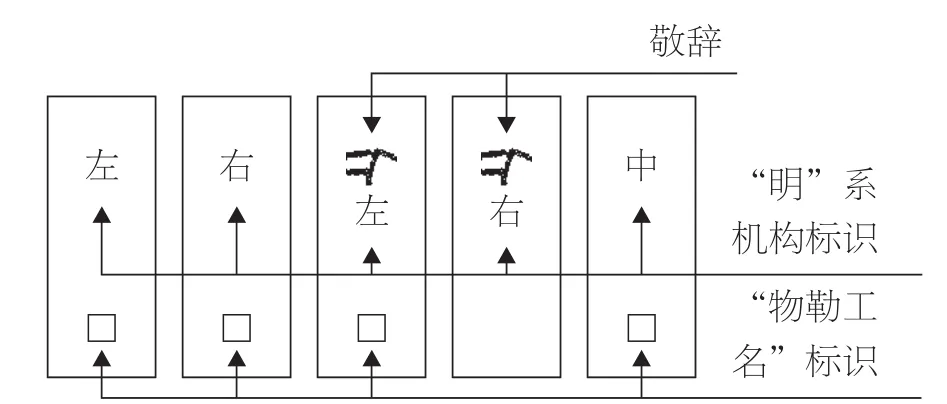

在字组中,我们依照学界普遍采用的“二分法”展开分析,其起首文字相对固定,有的以单字起首,有的以双字起首,而之下的文字需另外对待。归类起首文字时,遵循原则一及原则二,即凡出现频率较低且多数情况下并不出现在字组之首者,均不计入种类,由此可梳理出“左”“右”“中”“左”“右”“外炉”“”等七种。同理,在特定单字中,除此七种外,还有“行”字。这样可将背文大致分作八组,我们称为“首字(组)系列”。换言之,这八种首字(组)既有单独出现的实例,而除“右”与“行”外,其余六种也有下接其他文字的实例。另有极少数首字作“ ”“”者,与“左”“右”呈镜像,根据推论一,当为工匠刻范失误造成的“反书”现象,故均按“左”“右”系列归集。上述系列涵盖乙、丙型明刀的绝大多数背文,笔者粗略统计:《燕下都东周货币聚珍》收录553枚(乙、丙型,下同),其中可明确归集首字(组)系列者(以下简称“可归集”)共540枚,占比97.65%;《中国历代货币大系1 先秦货币》收录855枚,可归集825枚,比例96.49%;《上海博物馆藏钱币 先秦钱币》131枚,可归集127枚,占比96.95%;《天津历史博物馆馆藏中国历代货币(第一卷)(先秦部分)》收录129枚,可归集127枚,占比98.45%。足见,我们的分类是有效的。

图6

图7

图8

图9

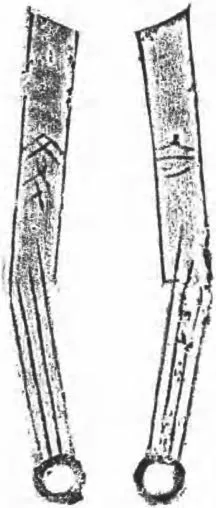

图10

首字(组)之下的文字非常丰富,已见于甲型的不少,但新出现者更多。此外,很多首字(组)与其下文字间的书写风格存在较大差异,或笔画粗细深浅不同,或工整程度不同,或兼而有之,此现象在丙型明刀中尤为明显(图6-图10)[17],结合原则一及前文明刀范制作方法的简述,可知二者至少有相当比例或不是同时制作的,它们可能代表不同的“管理-制作”层级。再结合上引燕器“物勒工名”的规律,高等级的监造者标识位于辞例上部,所以首字(组)当代表高一级的管理层级。

以下按首字(组)分类进行讨论。

1.左与右

(1)首字

“左”“右”系列背文非常常见,并且贯穿了乙型和丙型两个时期。就目前发现而言,“左”“右”很可能是最早的首字(组)系列。也可以说,“左”和“右”的出现是乙型明刀确立的标志之一。

对于二字的含义,各家观点不一。如郑家相认为是炉座[18];李学勤认为是“铸作批次的标识”[19];注释2所引朱活观点是“某炉”之省;石永士、石磊认为是机构“右匋”和“左匋”之省[20],不过黄锡全已对此提出质疑:“如真有这种管理铸币的机构,在背文中应该大量出现,而且还应有‘左匋’,甚至‘中匋’。”[21]此判断颇有见地,亦与原则二不谋而合。他还认为:“(左、右)应是一种机构名称,并非纯粹的方位”[22];张弛也倾向于指代机构,可参注释4引文;郭若愚则以为是铸地“左邑”“右邑”之省[23]。

查传世和出土文献,燕国无论地名还是机构名均无独称“左”“右”的情况,换言之,在没有特定名词时,“左”“右”不会单独出现。而明刀“左”“右”之下的文字有数百种之多,尽管它们的存世比例不同,但无一能占据主导地位。纵览明刀铭文,有且仅有面文是固定的,所以由原则一,“左”“右”与面文相关的可能性最大。至于面文含义,目前有十余种解读,而我们认为李学勤[24]、何琳仪[25]等根据燕布“右明司镪”认为“右明”是燕国货币管理机构的推断可信度最高,他们虽未直接对“明”做出解释,但“右明”与“明”之间不会毫无联系。可见,明刀之“左”“右”或是“左明”与“右明”之省,其中“明”很可能至少包括机构含义。此外,出土资料显示,燕下都发现的明刀范均为“右”与“中”系列[26],而山东临淄出土的燕明刀范一般认为“是燕乐毅伐齐时(前284-前279)在齐国铸币所用”[27],其背文据摹本可辨识者有“”“”“”“”,是很明显的“左”字,另有“”“”等,应为残损之“左”,未见其他首字(组)系列。燕下都处于燕国西南部,临淄位于燕国东南,二者皆与古时“以西为右、以东为左”的指向相同。故“左明”与“右明”似乎与地域也有着一定的关联,或以燕下都为中线,其及以西地区的铸币作坊属“右明”管理,东部则属“左明”管理。

(2)首字之下文字

“左”“右”二字单独出现的比例不高,结合推论一,这种情况有“漏刻”因素,但由于并未达到原则二所界定的罕见程度,所以也可能有一部分是“物勒工名”的减省。而在通常情况下,二字多下接其他文字,这些文字也同甲型一样,可由原则一大致归纳为数字、其他可释文字及暂不可释背文等三类。

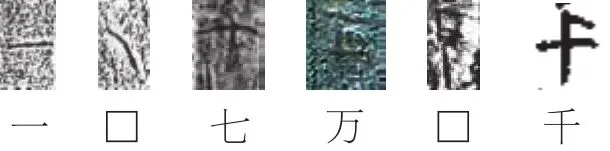

①数字

数字无论是在乙型的两个系列还是丙型的两个系列中俱可梳理出一至十的完整序列。但从十以上开始出现缺失,如“十三”“十七”等未见著录。另“”多释为“十二”,然战国文字之“士”有的作“”“”,故疑之。二十以上数目愈大序列愈疏。“百”有争议,陈铁卿以“”“”为“百”[28],何琳仪则将“”释作“百”,认为“”可释为“四”[29]。但我们发现“”多位于字组末尾,除直接首字(组)外,也上接数字和其他文字,如一、三至八、十四、二十、三十、千、万以及“”“”“”等。可见,二说均仅在上接数字时文意通顺,且仍有缺陷。若按陈说,则会出现“二十至百缺失甚多,整百之数却成体系”的矛盾;若按何说,则非“四”的尾数极少见于二十以上数字,令人费解。此外,“”是否为“百”需结合语境考察,但其在明刀中俱单独出现,故结合原则一,背文或无“百”字,“”当依玺印和简牍释“厶”,即“私”,可能只是字组后缀。另有释“丁”者[30],因无字形及辞例依据,不可信。“千”常作“”,“万”多作“”,战国文字习见,但对照背文辞例规律,“千”“万”似皆非用于计数,而真正的计数词或不大于一百,由此“百”的缺失也就不难理解了。

计数词过去多认为代表发行量或范次、炉别等。从存世量来看,“一”“二”出现频率更高,故应与发行量无关。参考注释[16]之引文及燕下都郎井村10号遗址中的房址、墓葬等考古发现[31],我们推测计数词或也与“物勒工名”有关。广义上讲,范次、炉别等的主要目的都是为了查证工匠身份,亦属“物勒工名”范畴。但同分型、同背文的明刀同一化程度并不高,故我们更倾向数字可能是部分工匠的代号,以此查验似更直接、简便,亦与工匠地位低下的情况契合。另需指出,“”与“”,过去常认为是数字搭配,如“一八”“二八”,恐非。燕文字中“丌(其)”常作“”或“”[32],与此一致。

②其他可释文字

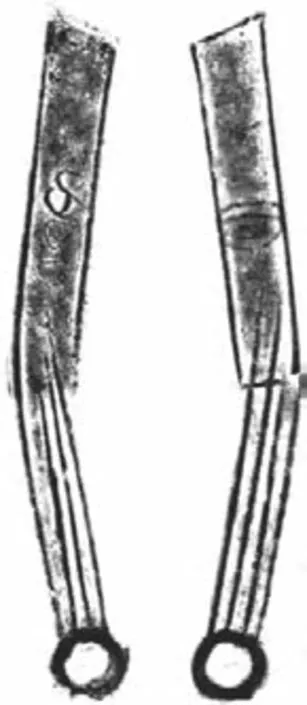

其他可释文字种类繁多,部分已见于甲型,部分仅见于丙型。这些文字在“左”“右”系列中分布不均,并可进一步细分为成序列文字及普通单字两类。前者以干支为主,目前可以确定的如下[33]:

普通单字似无甚规律,部分在两系列中均出现者举例如下[34(]最后一字下文专门讨论):

部分仅见于“左”系列者举例如下[35]:

部分仅见于“右”系列者举例如下[36]:

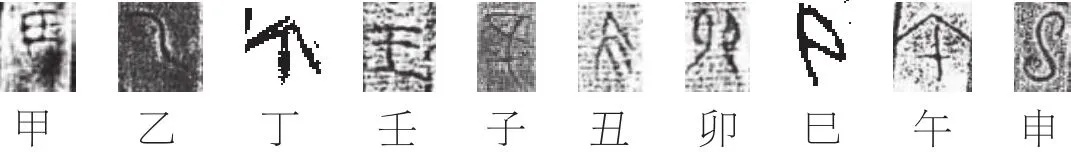

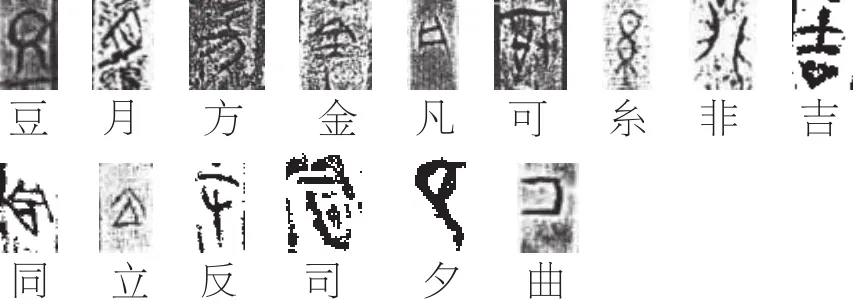

上揭文字的含义,除“乙”“上”“土”“丑”“文”可参照图1-图5外,其余亦有在陶文和印文中作人名者,如图11-18[37]:

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

图18

再查史籍之东周人名,与背文相合者更不胜枚举,如孟卯、括子、牛子、大戊午(一作“太成午”)、江乙、周威烈王午、田齐桓公午,魏景湣王午、郑共公丑、郑幽公己、郑康公乙、曾侯乙、晋烈公止、赵惠文王何(“何”“可”匣溪旁纽,歌部叠韵,按例可通)、卫昭公纠(“丩”为“纠”之初文[38])、韩厥(金文“氒”常借作“厥”)、韩非、田文、田子方、游吉等,故可释文字有工匠名的可能。

③暂不可释背文

暂不可释背文出现频率也很高,它们究竟是文字还是不具备文字性质的符号,目前尚难确定,现选取部分列举如下[39]:

其分布同上,有的见于两个系列,有的见于一个系列。含义方面参考前文,仍可能是“物勒工名”的某种记号。

2.中

(1)首字

图19

图20

图21

关于含义,参照燕“左军厃(尉)鍴”(图21[46])及上文赵三军名称对应之例,可知“中”或为亦为机构简称,即“中明”之省。再据易县出土的背“中”字明刀陶范,其管辖范围应至少包含燕下都。

(2)首字之下文字

“中”系列在时代较早的乙丙型过渡型中多以单字形式出现,其字下有文字者寥寥,如下列[47]:

丙型明刀里,“中”系列品种丰富,其规律与“左”“右”系列接近,不赘述。其中一些仅见或主要见于“中”系列,即以“中”系列为主,且不同时出现在“左”“右”“中”三个系列者,如下列[48]:

足见,“中”系列首字之下的文字可能也是“物勒工名”的标记。另需指出,这些文字中有部分成字组者似有规律,如“昌”,常见下接数字或“”等其他文字,数字甚至可以梳理出由一至十的近似完整序列,或可构成“中昌”准系列。不过,按原则一,此“昌”可能与其下文字属于不同的“管理-制作”层级,但仍在“中”系列的框架内。类似现象亦有疑似“中”系列,下文还会讨论。

(1)“分支机构”说辨析

图22

图23

图24

图25

图26

这里我们先要辨析三个问题。一是“卜”为“外”之说[49],甲文虽有此例,然金文时期已不见,明刀“外炉”之“外”更无此写法,似非。二是“”“”为“左”“右”之论[50],因明刀之“左”从“工”、“右”从“口”已成固定写法,亦不可信。三是“左中”“右中”之“左”“右”对比其他固定首字组,与下面的“中”很不协调,且笔画潦草亦细亦浅,明显是就“中”的位置而作(图22-26[51]),反之者很少。根据前文首字(组)代表高一级机构的判断,对照实物,其大多不会比之下文字轻率,所以按推论一,这类背文可能本是“中”系列,后刻“左”“右”,它们与原标识间实为替代关系。综上,我们认为若如按黄说及原则一,各种搭配的“分支”名应广泛出现且比例相当,但根据对三个问题的辨析,可知“左”“右”“中”下接“左”“右”“中”“外”者均有可疑,仅“左”“右”正常设立并生产,在一个机构下只设置一个“分支”是否必要值得商榷。

图27

图28

图29

图30

图31

图32

图33

图34

图35

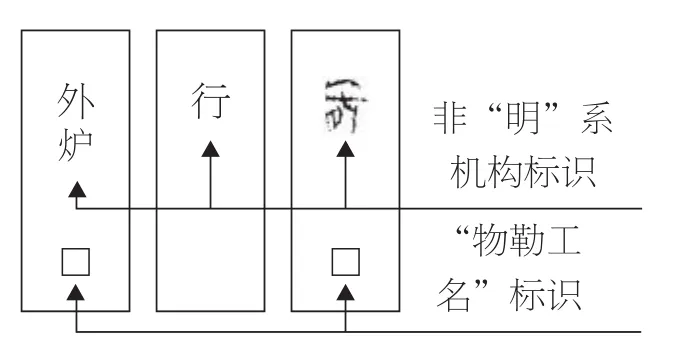

4.外炉

“外炉”背文仅见于丙型明刀,其“炉”,常作“ ”,隶作“”。郑家相首提“”为“炉”省文[59],已被广泛认同,不赘述。文献多称“外”系列,不过除著录中有三枚疑似“”者(图36-38)[60],几乎再无“外”或“”单独出现的实例。而细查图37,上部非“虍”下部亦非“金”,更可能是“左余”抑或“左午”的讹体。另外两品书写潦草拓片模糊,“外”字似有若无。故依原则一,明刀“外”下必有“”,“外”系列当称“外”系列为宜。

图36

图37

图38

图39

图40

“外炉”的含义,过去有观点认为是燕玺所谓“外司炉鍴”之省[61],如图39[62]、图40[63]。然吴振武以第三字从“耳”从“呈”,改释为“圣(聖)”通“声”[64],可信。现在一般以为“外炉”代表外地炉座,石永士 王素芳[65]、石永士 石磊[66]以及黄锡全[67]等均有所论及。故“外炉”的字面意思相对明确,至少为“准全称”,可能是独立的且与“左明”“中明”“右明”等平行的机构,而此时面文或在机构的基础上引申出类似货币单位的含义。但因证据有限,我们目前还无法就铸地等问题进行深入讨论。至于相关的种种推论,我们据原则二认为俱不可信。如注释[4]所引朱活的推断,“外炉”的出现显然晚于“左”“右”系列,而“左炉”“右炉”又是不存在的,且其他器物从未发现先有省文后有全称者,故非。同理,一些基于“方位对应”而将“”或“”释作“内”的观点,亦无说服力。足见,明刀背文体系中不存在“大一统”式的方位对应。

图41

“外炉”之下一般不接文字,少数接有文字者见于著录仅有三种,即“一”“十”及“乙”,其中似有“物勒工名”层级的减省。

5.行

“行”字在甲型明刀中未见确识者,乙型始见,均作为首字之下的文字。至于丙型,“行”除继续充当首字之下文字外,亦单独出现。因后者比例很高,故依照原则一,可视作首字(组)系列的一员。

含义方面,石永士、石磊根据高陌村出土的明刀残范(图41[68])上有“昌”“行”字样,推测残损型腔的文字或是“”[69]。黄锡全进而认为“行昌”或“昌行”可能为吉语[70]。但是,绝大多数时“昌”之上必有其他文字,如“中昌”“中行”都相对常见,故按原则一及原则二,此范有可能是某个品种的半成品,残缺者未必是“中”字。

是以,参考前文各种首字(组)含义的讨论,我们认为“行”亦不排除是机构名。查《先秦职官表》战国燕有“衡官”[71]。衡,从行得声,二者按例可通,吴振武将“行 之鉨”释作“衡鹿(麓)之鉨”[72],可为确证。再据章水根“衡官”铸钱的推测[73],我们暂倾向“行”系列之“行”不同于首字(组)之下的“行”,前者似代表燕之“衡官”。

“行”系列绝大多数为单字,著录中见有一些以“行”字组成的“字组”,如所谓“一行”“七行”“十行”等(图42-45[74])。但细审拓片,其位置或结构很不规则,又因发现极少且类似情况其他首字(组)系列亦有(图46、47[75]),故按推论一,这些“文字”不一定是真正的文字,有可能是工匠失误而留下的痕迹。

图42

图43

图44

图45

图46

图47

图48

图49

7.叠文

明刀中有部分背文由两个或多个文字相互叠加而成,它们之间不存在任何笔画或偏旁的借用及删减,一些文献中称作“合文”。但参考何琳仪列举的合文方式[86],均与此不同,故谓其“叠文”。

叠文在甲型时期便已出现(图51),乙型亦有,丙型较前二者多,所叠的文字以前述八种首字(组)为主,也有首字(组)之下文字者(图52)。首字(组)叠文又以“中行”比例最高(图53[87]),亦见“外炉中(图54)”“右中(图55[88])”“中左”“中右”等多种。由于此现象仅出现在明刀上且总体占比颇低,结合推论一,其可能是改范的产物,即出于某种原因在已经制备好的范上重新刻字,将新标识覆盖在原标识之上。而前文之“左中”“右中”及未作叠文的“中行”可能有一部分与之相类,或为避免文字叠加不易辨识而采取的权宜之计。至于首字之下文字的叠文,发现概率更低,在此原则二的适用性更强,应为改刻“物勒工名”标记所致。

图50

图51

图52

图53

图54

图55

8.其他

乙、丙型明刀中还有一些无法归集的单字或字组背文,其首字属于前文所说的“出现频率较低且多数情况下并不出现在字组之首者”。按原则二与推论一,它们不宜算作新的首字(组)系列,疑有“物勒工名”层级的减省,只是其省略的是机构标识而已。当然,这里也不排除首字(组)漏刻的可能,特别是部分位置稍低者。现列举如下[89],另有一些疑似首字(组)文字的变体写法,不提:

另外,有两种背文需单独讨论一下。一是所谓“文”系列,目前见有文(图56[90])、文大(或内,图57[91])、文匕(图58[92])等。“文”作为首字(组)之下文字较为常见,远远多于作为首字者,于此原则二适用,即“文”尽管存在首字(组)系列的可能,但更可能是上文所说的层级省略。二是著录中一种所谓“金”字背文者(图59[93])。细审其四点划,应是“行”字的一部分,且“行”字下部笔画虽浅但仍可辨识,故当为“工行”叠文。

除了上述种种,乙、丙型明刀也有素背无文者,其比例甚低。结合推论一,此亦应是工匠失误漏刻的结果。

图56

图57

图58

图59

五 小结

通过以上对各种明刀背文的梳理和讨论,我们建立了明刀背文体系的框架,若用模型可视化表达,首字(组)系列的发展及分布如图60,含义如图61-1~61-2。

图60

图61-1

图61-2

这里还需解释一下,目前发现的完整的明刀背范很少,除图40外,其余型腔内文字一致。但因无大样本参照,原则二失效,故在同一背范不同型腔内文字不同并且这些文字可连接成词的情况或许在实际上并非个案。在明刀实物里,该猜想也似乎得到反映,如“行”“昌”“大”(疑似)、“吉”以及前文推测不一定具备计数功能的“千”“万”等。不过这些文字出现的频率并不一致,如“昌”明显比“吉”“行”多见,而以吉语为名则是中华民族自古以来的文化传统,所以吉语类文字至少有一部分可能也是工匠私名而已。此外,我们还发现,首字(组)之下的文字大多比较简单,甚至有部分更似非字构件,极少有笔画繁多、结构复杂者,这可能也与上文提及的工匠社会地位与文化程度低下有关。

最后需要指出,学者们在分析古文字时,常会涉及书法或美学的“避复”原理,用以解释异体字同时出现的现象。但从明刀背文的宏观角度来看,其大多字迹潦草,可见制作之仓促,前文所说的不同层级标识工整程度不一是相对而言的。而在工匠文化素质低的情况下,很难想象他们会有所谓“避复”意识。另外,明刀于当时并非艺术品,亦非重要礼器,且在硬范上刻画与毛笔书写的效果必然不同,这点李学勤曾针对甲骨文进行过阐述[94],二者道理当接近。加之上文也已分析,至少部分首字(组)与其下文字可能不是同时制作的,故我们认为,以“避复”解释明刀背文是自身理论遇到疑似反例才被迫采用的方法。但这并不代表背文中没有同形或异体字,只是它们不出现在同一标本上罢了,而本研究也将“避复”问题进行了一定程度的规避。

附记:本文草稿形成于2007年,后经不断验证、修改,于2016年底完成初稿,又因篇幅过长进行了删减。修订阶段承蒙河北师范大学历史文化学院朱安祥博士协助,在此谨致谢忱。

注释:

[1][11][12]冯括:《由燕明刀形制划分兼谈燕明刀起源假说》,《中国钱币》,2016年第5期。

[2] 朱活:《古钱新探》,齐鲁书社,1984年,第148页。

[3] 石永士、王素芳:《燕国货币概述》,《文物春秋》,1990年第2期。

[4][8][41]张弛:《中国刀币汇考》,河北人民出版社,1997年12月第1版,第126页;60页;39页。

[5][9][21][22]黄锡全:《先秦货币通论》,紫禁城出版社,2001年6月第1版,第251页;238页;249页;253页。

[6] 周卫荣:《中国古代铸钱工艺及其成就》,《中国钱币论文集(第五辑)》。

[7][20]石永士、石磊:《燕下都东周货币聚珍》,文物出版社,1996年8月第一版,第177页;178页;317页。

[10] 朱安祥:《先秦货币纪数字初探》,《中原文物》,2015年第6期。

[13][14][33][34][35][36][39][47][48]马飞海主编,《中国历代货币大系1 先秦货币》,上海人民出版社,1988年4月第一版;《天津历史博物馆馆藏中国历代货币(第一卷)(先秦部分)》,天津杨柳青书画社,1990年4月第1版;上海博物馆青铜器研究部编,《上海博物馆藏钱币 先秦钱币》,上海书画出版社,1994年8月第1版;石永士、石磊,《燕下都东周货币聚珍》;张弛,《中国刀币汇考》;摹本出自黄锡全,《先秦货币通论》。按:需指出,“可释”并非毫无争议,有些文字在不同的文献里有着不同的释义。

[15] 高明:《古陶文汇编》,中华书局,1990年3月第1版,4·60、4·93、4·102、4·111;罗福颐主编:《古玺汇编》,文物出版社,1981年12月,3852。

[16] 何琳仪:《战国文字通论》,中华书局,1989年4月第1版,第97、101页。

[17] 马飞海主编:《中国历代货币大系1先秦货币》,上海人民出版社,1988年4月第一版,3234、3463、3541、3551、3608。

[18][59]郑家相:《中国古代货币发展史》,生活·读书·新知三联书店,1958年4月第1版,第164页。

[19][24]李学勤:《东周与秦代文明》,文物出版社,1984年,第316页。

[23] 郭若愚:《先秦铸币文字考释和辨伪》,上海书店出版社,2001年6月第1版,第61-62页。

[25] 何琳仪:《燕国布币考》,《中国钱币》,1992年第2期。

[26] 同注释[5],参见第288、289、304页。

[27] 陈旭:《山东临淄出土燕明刀刀范》,中国钱币,2001年第2期。

[28] 唐石父:《陈铁卿先生之古泉创解》,《中国钱币》,1983年第3期。

[29] 何琳仪:《释四》,《文物春秋》,1993年第4期。

[30] 《中国钱币大辞典》编纂委员会编,《中国钱币大辞典 先秦编》,中华书局,1995年12月第1版。

[31] 郭大顺、张星德:《东北文化与幽燕文明》,江苏教育出版社,2005年4月第1版,第559页。

[32] 王爱明:《燕文字编》,吉林大学硕士学位论文,2010年4月,第71页。

[37] 图11-13,罗福颐主编,《古玺汇编》,文物出版社,1981年12月,0674、3850、4117;图14、16-18,高明:《古陶文汇编》,4·83、4·69、4·78、4·120;图15,庄新兴:《战国玺印分域编》,世纪出版集团上海书店出版社,2001年10月第1版,321。

[38] 裘锡圭:《文字学概要(修订本)》,商务印书馆,2013年7月,第115页。

[40] 李学勤:《战国题铭概述(上)》,《文物》,1959年第7期。

[42] 裘锡圭:《战国货币考(十二篇)》,《北京大学学报》,1978年第2期。

[43][45][50]同注释[5],第248页。

[44][46]庄新兴:《战国玺印分域编》,66、69;65页。

[49] 同注释[5],第240页,摹本3行左8、9。

[51] 同注释 [17],3466、3470、3769、3773、3778。

[52][53]同注释[5],第249页;第252页,引《三代吉金文存》20卷59页。

[54][55][57][62]罗福颐主编:《古玺汇编》,文物出版社,1981年12月,4867、4872、4874,0699,0222,0365。

[56][63]施谢捷:《古玺汇考》,安徽大学博士学位论文,2006年5月,第204页;73页。

[58] 李学勤:《战国题铭概述(中)》,《文物》,1959年第8期。

[60] 同注释 [17],3006、3007、3008。

[61] 石志廉:《战国古玺考释十种》,《中国历史博物馆馆刊》,1980年第2期。

[64] 吴振武《:释双剑誃旧藏燕“外司圣鍴”玺》,《于省吾教授百年诞辰纪念文集》,吉林大学出版社,1996年,第162-163页。

[66][69]同注释[7],第178页。

[67][70]同注释[5],第251页;253页。

[68] 同注释[30],第638页。

[71] 左言东:《先秦职官表》,商务印书馆,1994年7月第1版,第363页。

[72] 吴振武:《战国玺印中的“虞”和“衡鹿”》,《江汉考古》,1991年第3期。

[73] 章水根:《明刀面文“明”字新解》,《中国钱币》,2016年第1期。按:虽其“明”“衡”音近的推测因采用多重间接推理而可信度不高,但“衡官”铸币观点有一定道理。

[74] 同注释 [17],2978、2979、2980、2984、2983。

[75] 同注释 [17],3420、3477。

[76] 同注释 [44],373、374。

[77] 吴良宝:《中国东周时期金属货币研究》,社会科学文献出版社,2005.10,第97页。

[78] 同注释[7],第154页。

[79] 何琳仪:《战国古文字典》,中华书局,1998年9月第1版,第492页。

[80] 同注释[5],第250页。

[81] 王辉:《古文字通假字典》,中华书局,2008年2月第1版,第228页。

[82] 同注释 [44],373、374。

[83] 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》,中华书局,2007年4月第1版,02746。

[84] 同注释[16],第257-258页。

[85] 李学勤:《论梁十九年鼎及有关青铜器》,《考古与文物丛刊》第2号《古文字论集(一)》。

[86] 同注释[16],第191-193页。

[87] 同注释 [17],2998。

[88] 冯括:《燕国圜钱考辨》,《中国钱币》,2014年第4期。

[89] 同注释[13],另有部分为笔者收集,亦有来自网络者。

[90][91]同注释 [17],2990;2992。

[92] 图片源于网络。

[93] 同注释 [17],2961。

[94] 李学勤:《古文字学初阶》,中华书局,1985年5月第1版,第24页。