礼制、巫术与风尚:古代丧葬、祭祀中的女性真容

2018-03-21吴天华潘星辉

吴天华 潘星辉

(上海交通大学 人文学院,上海201100)

一、引言

中国儒家思想历来把养生与送死等量齐观。《荀子·礼论》云:“夫厚其生而薄其死,是敬其有知而慢其无知也,是奸人之道而倍叛之心也。”[1]《礼记·祭义》又云:“君子生则敬养,死则敬享。”[2]157儒家这种“事死如生”观对古代丧葬、祭祀制度产生了极其重大的影响,生者通过丧葬仪式完成逝者的“身后事”,并通过祭祀来维系与逝者的关系,构成了古代礼制的核心。

丧葬、祭祀的礼仪空间主要为地下墓葬与地上祠堂。墓主像是西汉至宋金时期墓葬艺术中的一种流行题材,其制作类型并非一成不变,以1949年长沙出土的战国帛画《龙凤仕女图》为开端,到汉代的画像石、画像砖,再到五代十国的石雕、宋金壁画墓,墓主像以其不同的艺术形式,展现了墓室主人公的人物形象。明清以降,墓葬走向衰落,而祭祀影像*用于丧葬、祭祀中的画像一般都为后世子孙为先祖绘制,尤其是明清时期为先祖绘制容像的做法非常流行,因此学界习惯将此类图像称为祖先像、祖容像或祖影像,但笔者发现除了为先祖绘制的容像之外,也偶有丈夫为亡妻及父母为亡女画像等现象的存在,因此在这里称之为“祭祀影像”。则以另一种逝者主人形象出现于明清祠堂、中堂等祭祀空间。纵观不同时期的墓主像及祭祀影像,不难发现,从汉魏的墓主夫妇坐帐图,到宋金开芳宴图,再到明清祭祀影像,夫妇共坐图始终在丧葬、祭祀图像中占据一席之地。除此之外,长沙马王堆一号汉墓出土的轪侯夫人T形帛画,五代十国的王建妃嫔墓中的王建夫人石雕及明清历代皇后像等单独出现的女性真容像也是屡见不鲜。若以今日眼光来看待,似乎并不觉有什么异常,而在男尊女卑的古代社会,普通女性鲜有展示自我的机会和权利,终其一生也难能留下自己的一丝痕迹,正如司马光在《司马氏书仪》中所直言:“又世俗皆画影,置于魂帛之后。男子生时有画像,用之,犹无所谓。至于妇人,生时深居闺闼,出则乘辎軿,拥蔽其面,既死,岂可使画工直入深室,揭掩面之帛,执笔望相,画其容貎?此殊为非礼,勿可用也。”[3]由此可见,古代女性在生前死后都并不能轻易获得形象权,而在丧葬、祭祀图像中,女性不仅获得了形象权,并且能够与男性平起平坐地绘制在一起,其背后的意义显然不能用今日男女平等观来看待。

伴随着20世纪大量考古发现,关于墓室图像的研究已成为考古与美术史研究的重要课题。郑岩探讨了汉唐墓葬艺术中墓主像的功能、禁忌、构图特征等内容[4]168-194。李清泉对宋金壁画墓中的夫妇像进行了研究分析[5]5-20。巫鸿在武梁祠的相关研究中,也部分涉及了人物画像方面的探讨[6]。关于明清祭祀影像方面的研究,吴卫鸣探讨了祖先像的发展、传承问题[7],刘永华对明清两代华南地区的祖先画像崇拜情形进行了详细分析[8]。人类学家Eugene Cooper根据浙江兰溪发现的祖先图像,探讨了祖先图在重建系谱关系中的学术价值[9]。这些研究都成为本文研究丧葬、祭祀中女性容像必不可少的起点。不过,在无论墓主像及祖先图像的研究领域内,都尚未有人关注画像中的性别问题,并且以往的学者多集中于某一时期、某一类型的画像进行讨论,并无针对丧葬、祭祀中女性容像的专门研究,因此笔者致力于在前人研究的基础上做进一步探讨。

本文以丧葬、祭祀中的女性真容为主要研究对象,“真容”主要强调容像主人的真实存在性,其中很多容像可能为后人临摹、追摹甚至补画,但只要为真实存在的女性之形象,不管写实与否,皆可列入本文的“真容”范围,而“丧葬、祭祀”则强调图像的使用场所及功能,因此用于观赏的美女图、才女图等并不包括在内。此外,本文虽以女性真容为研究对象,但由于在传统社会,男性可忽略女性而单独呈现,而女性却很难脱离男性而存在,很多女性的图像皆与男性共同绘制,因此本文在对女性图像的研究分析中也会部分牵涉男性。

二、礼制:取得形象权

古代男女不平等已是既有的事实,“夫为妻纲”“妻以夫为天”是古代男权社会女性提出的道德规范,女性在很多时候都是隐而不见的,而丧葬、祭祀中大量女主人形象的出现显然有悖于此。若仔细端详,便可以发现,丧葬、祭祀中多数女性形象,不管是个人独像,还是与男性的夫妇共坐图,基本都是以已婚女性的身份而出现,这一身份的强调也正是问题的关键所在。尽管古代女性地位卑下,但由于夫妻一体的原则,使已婚女性具有了与丈夫的某种对等权,这种对等最直接的体现就在于妻与夫能够共同祭祀夫之先祖,并且共同享有子孙的祭祀权。滋贺秀三在《中国家族法原理》中指出:“在中国人的人生观中,任何人都必须以某种方式被纳入祭祀被祭祀的关系之中……男性因出生而当然被保证给予祭祀被祭祀关系之中坚定的地位,相对来说女性不因出生而因结婚被纳入这种关系之中。”[10]374东汉之前墓主像的发现非常有限,少有的几幅女性容像都是个人独像,但实际上女性仍是暗含在家庭婚姻关系之中,如马王堆T形帛画中的轪侯夫人像同样是依托于其丈夫利苍的婚姻关系中,才能享有如此的墓葬规模及个人形象权。东汉时期墓主像,在形式上已出现夫妇并坐的模式,如河南洛阳朱村东汉墓北壁的墓主宴饮图(图1),墓主夫妇端坐画中榻上,上方绘有幔帐,象征室内,男墓主头戴黑冠,身穿长袍,双手抄前;女墓主头戴黑色裹头,身穿交领朱袍,樱口朱唇,形象高贵端庄,墓主夫妇旁分别立两男侍者和两女侍者。画像中男女墓主画像同时占据画面的中心位置。郑岩将墓主形象分为偶像式与叙事式两大类*偶像式“肖像”为相对独立的墓主像,形象十分突出,叙事式“肖像”则出现于车马行列的主车中,或作为乐舞百戏表演的观众,墓主个人形象并不特别突出。,早期的《龙凤仕女图》及马王堆T型画可以看作为偶像式与叙事式的结合,而自东汉以来的墓主夫妇像已呈明显偶像式“肖像”特征,仿佛男女墓主在阴间世界仍以主人身份共同生活并享受侍奉。此类描绘男女墓主共坐的壁画在魏晋时期继续延续,较为典型的有山西太原王家峰村北齐徐显秀墓主夫妇像与山东嘉祥英山隋徐敏行墓中的墓主夫妇宴乐壁画。宋金时期墓主夫妇像更是成了墓葬装饰中的核心题材,其夫妇壁画墓的性质学界尚有不同定论,如开芳宴、灵座说、影堂与家园说等,无论何种看法,至少墓主夫妇在画面中的独立及主体地位都无疑是作为被侍奉或者说被崇拜的对象。

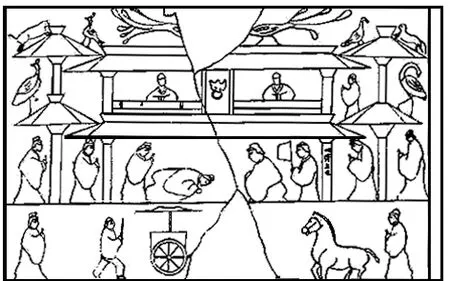

墓上祭祀图像中的女性形象经常出现于东汉祠堂的“楼阁拜谒图”,也有人叫作“祠主受祭图”,通常位于画像石祠堂的后壁,如山东嘉祥焦城村祠堂(图2)和山东嘉祥武梁祠等,此类画像一般分为上下两层,下层楼阁通常为一受拜男性,上层楼阁为一位或多为正坐女性。关于“楼阁拜谒图”的含义,目前主要有“穆天子会见西王母图”“礼拜齐王图”“祠主受祭图”等几种不同看法,而图像中女性的身份则对应为“西王母说”“祖先偶像说”“妻妾说”*较早关注此类图像的是英国人布歇尔,他认为图像的表现为穆天子见西王母,20世纪40年代,美国学者费慰梅对这一观点进行批判,表明图像的主人为祠主及其家属,日本学者长广敏雄认为图像内容为“礼拜齐王”,信立祥对目前最主要的几种观点进行了较为详细的分析说明。详见信立祥.《汉代画像石综合研究》,北京:文物出版社,2000年,第83-102页。。其中“祠主受祭”与“妻妾说”是目前最主流的认识,笔者也比较认同这一观点,但笔者进一步认为,图像中的女性形象均为正妻或继妻,而不包括妾。不仅是“楼阁拜谒图”,在目前所发现的墓室或祠堂中的可考证女性真容中,均未发现有侧室夫人。绍兴鲁迅故居香火堂中间挂有一轴画像(图3),画像最中央是鲁迅祖父周福清,前排左边为鲁迅亲祖母孙氏,右边为继祖母蒋氏。除孙氏与蒋氏两位夫人外,周福清还有薛氏、章氏、潘氏三妾,其中章氏且育有一子,而最终只有明媒正娶的正室夫人才能与男性共同享有形象权,而妾则不具此资格。《礼记·内则》云:“聘则为妻,奔则为妾。”[2]101郑玄注:“聘,问也。妻之言齐也,以礼聘问,则得与夫敌体。妾之言接也,闻彼有礼,走而往焉,以得接见于君子也。”[11]明清时期大量祭祀影像中的女性真容也有很多是与男性共轴,有的容像虽是夫妇单独绘制的,在双方去世后,也是左右并排挂在一起。可以说,作为已婚女性的“妻”之身份使得部分女性在丧葬、祭祀中具有了与男性同等的形象权,正是中国古代礼制所给予的保障。正如《礼记》所云:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也”[2]227;又《唐律疏义》卷十三《户婚》:“妻者,传家事,承祭祀,既具六礼,取则二仪”[12],也即《诗经》所咏唱的“毂则异室,死则同穴”[13]。滋贺秀三也在《中国家族法原理》中论及:“对女性来说,结婚绝不单单是与夫个人的结合,而是与在宗之秩序之中夫所占据着的地位的合并;于是通过结婚,就意味着开始取得对人生之完结来说是不可缺少的要素即与宗之所属的关系。”[10]375在礼制的保障下,妻获得了在丧葬、祭祀中的形象权,而妾因不具有与夫齐体的资格,即便是育有子女,也不能与夫共同获得祭祀权及形象权。

图1 河南洛阳朱村东汉墓北壁的墓主宴饮图(《古都洛阳》,北京:朝华出版社,1999年,74页)

图2 山东嘉祥焦城村出土祠堂后壁画像摹本(信立祥著.汉代画像石综合研究.北京:文物出版社,2000年,90页)

图3 绍兴鲁迅故居拍摄

我们还应该注意到,丧葬、祭祀中的女性真容除墓主人像外,还有大量的女性侍者及表演者,她们也可能为真实存在的女性之容像。西汉马王堆一号汉墓出土的T形帛画中的轪侯夫人身后即有三个侍女随从,从服饰和前后关系上可明显看出主从关系,墓主人身着彩衣,执杖缓行,而身后侍女穿着朴素,拱手跟随。在西汉之后的墓葬艺术中,基本有主人必有侍者,尤其是宋金时期墓主夫妇图像,墓主人的身后基本都会有一位相同性别侍者。此外,女乐者也是宋金时期墓葬中经常出现的一类女性形象,如河南禹县白沙2号宋墓墓主夫妇身后除一名侍者之外,还加入了一名手执拍板的女乐者;白沙1号宋墓的前室东壁(墓主夫妇像对面)描绘了一个散乐表演的场面,表演者均为女性。显然,这类女性形象的绘制均出于为墓主人服务的目的,她们虽有如无,离开了墓主人,她们的存在则毫无意义。明清祭祀影像中侍女的形象也时有出现,但出现的频率远远少于墓葬图像,并且侍女形象已变得非常程式化,远不及墓葬艺术中侍女描绘得生动、翔实。笔者以为,这是由于墓葬是一个封闭空间,一旦封墓就永远与外界隔离,图中的侍者也就成了主人永远的侍奉者;而祭祀影像本来就用于定期的祭祀活动,这时后世子孙就成了现实的侍奉人,所以说祭祀影像中的侍者是隐形于现实中的。可见,侍者的存在完全取决于主人的现实需要,她们的形象或真实,或虚构,却都注定会被遗忘、忽略。

三、巫术:逝者不逝

“艺能的起源,多发源于古代的巫术与巫俗。”[14]当我们讨论古代图像艺术性的同时,不可忽略其中的巫术性,古代丧葬、祭祀中的图像更是如此。迄今最早发现的女性真容图像《人物龙凤图》即为一幅具有超现实神秘意义与巫术功能的帛画。马王堆一号墓出土的轪侯夫人帛画曾是学术界讨论的热点。巫鸿认为其性质为铭旌,并指出:

这种“肖像”的概念——如果我们可以在这种情况下使用这个词的话——必须仔细地与我们惯常理解的表现一个活人的“肖像”艺术区别开来。如前所述,铭旌代表了“柩”或者说“永远的家”中的死者。如是,铭旌正中的轪侯夫人“肖像”目的是表现她在死后的永恒存在,而非生前的暂时存在。其意义在于希望通过这幅肖像使死者永存,使生者“识之爱之”[15]。

巫鸿的观点对于认识丧葬、祭祀中的女性容像也是极具启发意义的。也如郑岩所言:“严格地说,死者的尸体既不能作为吊丧中灵魂的象征,又不能作为死后‘生活’的主体,这就需要画像或书写姓名来代替。”[4]173

宋金壁画墓中的墓主夫妇像是女性容像在墓葬艺术中出现的高峰,也是丧葬、祭祀夫妇共坐图中最为温馨和谐的图像,此时的女性真容虽不如战国《人物龙凤图》直接表现墓主升仙的神秘主题,却仍体现了古人灵魂不灭的鬼神观,他们相信画像代表了逝者的灵魂,能够如同逝者本人一样生活在阴间世界。

明清以降,祭祀影像成为民间祭祀中的一种重要元素,然而由于影像的特殊用途及其画工出身于民间,极少在画史中被提及。相映成趣的是,在明清笔记小说中却时见跟祭影图像相关的神怪故事,女性非但不“缺席”,甚或成为主角。清代笔记小说《夜谭随录》中有一则狐仙报恩的故事,即以祖先影像为线索,具体如下:

翁既归,再拜而谢曰:“贤乔梓真异人也!无可为酬,谨奉画一轴,为公寿。”某欣然受之。迟数日,翁率其族辞去,遂不复晤。阅其画,画极平平,唯画一翁、一妪,正面并坐,酷似人家影像,不足鉴赏,置之而已。……越旬余,张父死。求画师写真,数易人,无能有仿佛于万一者。某因出画示张,张展轴大骇,且拜且哭,告某曰:“不特亡父传神酷肖,先慈弃世二十年,何对此亦宛若生前也?”[16]

其中“一翁、一妪,正面并坐”,显然为明清祭祀影像的形制,“不足鉴赏”则说明了祭祀影像不同于一般审美意义上的绘画,而“传神酷肖”、“宛若生前”更是体现了古人事死如生的态度。

清人《妄妄录》中的情节对影像有了更为细致的描述:

罗掌纶家中元祀先,新雇无锡小童十岁,见之,忽言好多客,大热天男女俱穿棉衣,还有官蟒袍补套,太太带凤冠,着秀袄,像新娘拜堂。呵去之。秋阳杲杲,其祖先家庭享祭,褦襶而来,不易纱觳,殆常穿下棺时衣服乎?[17]

此节虽认为小童所见鬼之服饰为逝者下棺时衣,但从小童的描述:“官蟒袍补套,太太带凤冠,着秀袄,像新娘拜堂”来看,小童的描述与祖先祭祀影像中的服饰特征极为接近,可推测实际上是以明清祭祀影像为依据的。袁枚《新齐谐》中也有一则祖先影像显灵的故事,并且也对人物服饰进行了描述:

婿就帐未寝,闻楼梯有行步声,见四人下楼立灯前:一纱帽朱衣,一方巾道服,馀二人皆暖帽皮袍,相与叹息。少顷,有女装者五人,亦来掩泣于灯前。有高年妇人指帐中曰:“可托此人?”……婿候窗微亮,披衣入内,叩楼上何人所居,曰:“新年供祖先神像,无人住也。”婿上楼观像,衣饰状貌与所见同,心不解所以,秘而不言[18]90。

故事共出现了男女九人祖先神像显灵,之前的画像情节还仅可看作停留于静态的描述,而此时则发展成了一场鲜活的现场表演,若不是“新年供祖先神像”的提示,恐怕无人能联想到这是一则关于逝者的故事。

纪昀《阅微草堂笔记》所载别开生面:

甲与乙望衡而居,皆宦裔也。其妇皆以姣丽称,二人相契如弟兄,二妇亦相契如姊妹。乙俄卒,甲妇亦卒。乃百计图谋娶乙妇,士论讥焉。纳币之日,万事有声,登登然如挝叠鼓。却扇之夕,风扑花烛灭者再。人知为乙之灵也。一日,甲妇忌辰,悬画像以祀。像旁忽增一人影,立妇椅侧,左手自后凭其肩,右手戏摩其颊。画像亦侧眸流盼,红晕微生。谛视其形,宛然如乙。似淡墨所渲染,而绝无笔痕,似隐隐隔纸映出,而眉目衣纹,又纤微毕露。心知鬼祟,急裂而焚之。然已众目共睹、万口喧传矣。异哉!岂幽冥恶其薄行,判使取偿于地下,示此变幻,为负死友者戒乎![19]

在这个故事里,借助“画像”,逝者与生者的互动达到了完全对应的程度,甲妇“侧眸流盼,红晕微生”更是模糊了生死界线。

到了《新齐谐·鬼妒二则》第一则,巫术性的互动进一步凸显出来:

常德张太守之女,许周氏子,年十七,以瘵疾亡。周别聘王氏女,年亦十七。甫缔姻尚无婚期,王女忽中恶,以手批颊曰:“我张四小姐也。汝何人,敢夺我郎君?”周氏子闻之,告太守。太守夫人治家素严,闻之大怒,悬亡女画像骂曰:“汝与周郎连姻,尚未成亲,汝死,周郎再娶,亦礼之常,何以往害王家女,无耻若是?”骂毕,折桃枝击之。未数下,门外周郎奔来求饶,问何故,曰:“王女口称张四小姐,呼痛去矣,并求替他母亲说情,故婿特来。”王氏女竟愈[18]505-506。

张氏亡女鬼魂附王女作怪,而画像却成为施法的客体,“太守夫人”“折桃枝击之”,因桃枝自古就被看作驱鬼的媒介,如睡虎地秦简《日书》甲种《诘咎篇》中所载:“大祙(魅)恒入人室,不可止,以桃更(梗)毄(击)之,则止矣(二七背叁)。”[20]此则故事虽未直接表明亡女像为祭祀图像,但从画像与亡女鬼魂密切关联来看,应亦可为祭祀之用。另外,本篇是少有的关于未婚女性容像的记载,作为祭祀影像,如果已婚女性所获形象权为礼制的保障,那么,对于未婚女性则不无逾礼之嫌,笔者以为这或许可看作是影像流行发展过程中情与礼的对抗。

从以上各种与祭祀影像相关的鬼怪故事中可发现,影像在古人的心目中绝不仅仅拘泥于现代意义上的纪念性,还掺杂着神秘性与巫术性,这也是明清祭祀影像与墓葬艺术中墓主像的相通之处,无论是出自地下还是地上,画像在古人的心中往往具有通灵功能。正如格罗特写道:“在中国人那里,像与存在物的联想不论在物质上或精神上都真正变成了同一。特别是逼真的画像或者雕像乃是有生命的实体alter go(另一个‘我’),乃是原型的灵魂之所寓,不但如此,他还是原型自身……这个如此生动的联想实际上就是中国的偶像崇拜和灵物崇拜的基础。”[21]我们不能以今日祛魅的眼光来看待古代丧葬、祭祀中的图像,忽略这一点,定不能还原丧葬、祭祀中女性容像的真实意义。

四、风尚:与时推移

墓葬艺术中的女性容像在产生之初均是侧面像,并且基本为二分之一侧面角度,仅能体现人物的外部轮廓,并未对人物面部的具体细节多加描绘。《人物龙凤图》与马王堆T形帛画都是如此,而在东汉时期开始出现了正面女性容像,至魏晋时期的壁画墓中,女性正面像已变得非常普遍。巫鸿在武梁祠的研究中对画像的构图分为“情节型”与“偶像型”两种模式。其“情节型”构图中的人物都是相互关联与呼应的,这种图像一般以表现某个故事情节或生活中的状态为主题,因此可以称作是叙事型的,观看这种“情节型”图像的人只是一个观者,而非参与者,如武梁祠中表现孝子、烈女、忠臣等故事可以归为此类。而“偶像型”构图是一种“开放性”构图,并以一个假设的画外观者或膜拜者为前提,以神像与这个观者或膜拜者的直接交流为目的,如西王母、东王公等正面画像[6]。郑岩将巫鸿的这种分类应用到墓主画像研究上,并提出:“两汉以来,先秦宗法观念崩溃,祭祀重点由远祖转向近亲,加之孝的思想及有关制度流行,使得祭祀中越来越强调与死者的‘交流’,因而新的正面形式占据上风就成了大势所趋。”[4]182郑岩的观点可以理解为墓主像由侧面到正面到转变即是由“情节型”到“偶像型”的转变。饶有兴味的是,到了宋金时期,大量的女性墓像又重新回归到了侧面像,但此时的侧面角度多为四分之三侧面,已接近于正面人物像,因此在表现故事情节的同时,对女性的面部特征也有了更为翔实的表现。事实上,无论何种面向,墓主画像总是伴随着生活场景而存在,或宴饮、或赏乐,“偶像”亦赋予“情节”之中。

此外,墓葬艺术中的女性真容在发现之初皆为个人像,即便是马王堆汉墓这样的夫妻合葬墓,也未发现夫妇共坐的夫妇像,直到东汉晚期,开始出现女性容像与男性像共坐的场景,但数量并不多。但到了北宋中期以后,夫妇共坐图成为墓主艺术最核心的表现题材,直到金元时期还流行不衰,此时的女性容像已明显地呈现在家庭关系之中。笔者推测,女性容像在墓葬艺术中从个人独像到家庭夫妇像的转变,主要是隋唐之前的墓葬多为大型贵族墓,所见墓主人也多为上层贵妇,此时的墓葬艺术表现目的更多是炫耀财富及其表现墓主人个人夙愿,而到了晚唐五代之际,墓葬规模急剧缩小,至宋金时期,墓葬已基本为小型合葬墓,并且墓主人多为当时中小地主阶层,此时女性容像与男性共同出现于墓葬艺术中,则被明显赋予了家庭意义。李清泉在对宋金壁画墓的研究中提出:“墓主像配成夫妇共坐的双人像后,在宗教意义上,也就不再是一个简单地以父姓血缘世系为中心的祖先崇拜,墓主夫人形象的出现,为这种代表祖灵的肖像赋予了更加浓郁的‘家’的意味。”[5]23也即北宋名儒李觏所言:“有夫有妇,然后为家,上得以养父母,下得以育子孙。”[22]

自宋代开始出现了挂轴皇后像,台北故宫博物院珍藏有宋代皇后像十一轴,以《宋真宗后坐像轴》为例,其独立的人物画面空间、四分之三侧面坐姿以及特定等级的服饰、庄严肃穆的面容神态等,都已具备了明清祭祀影像的基本特征和内容。在画像的表现角度上,宋代皇后像与宋金壁画墓中的女性容像是一脉相承的,但皇后像全部都是个人单独绘制的,并未发现有与皇帝共轴的皇后像,不仅宋代如此,即使到了明清之际,民间祭祀影像中男女共轴像已变得非常普遍(共轴合像大多为后世子孙补画或将原有的单像重新誊画在一起),而皇后像始终都是个人独像,在这一点上似乎又回到了汉代之前贵族墓葬艺术中的女性真容像的形制。因帝、后像更多体现的是政治身份,因而容像主人以个人形态绘制,而中下阶层的女性不具有政治身份,所以更多的只能以妻的家庭身份与男性画像共轴,并且共同接受子孙的祭祀,其性质更直接体现了家庭伦理色彩。

宋代皇后像已呈现程式化的特征,除人物的面容之外,人物坐姿、服饰及椅子的绘制都基本相同,头戴九龙花钗冠,着翟衣绶带,佩环,双手握于胸前,为宋代皇后像的基本形态。可以发现,宋代皇后像中的衣领较低,脖颈及胸前有较大部分面积暴露于外,面部贴有珠钿或绛纱,衣下露出云头鞋,《宋真宗后坐像轴》中还露右手大拇指。相对于唐代服饰的开放、外露,宋代服饰通常被定义为保守、内敛。但若对比明清女性真容便可发现,宋代女性的服饰文化还是较为开放的,可发现明显的唐代遗风。明清女性容像不论是上层皇后像还是民间女性影像,除了面部,女性的身体基本被包裹得严严实实,脖颈暴露的面积极少,甚至很多女性的脖颈完全被包裹起来。明清时期小脚风尚大行其道,甚至成为女性的又一性征,因此,在宋代还能够露出的鞋头,在明清也被彻底地掩盖了。纵观这一时期女性容像的绘画风尚,可发现传统伦理观念对女性的束缚与禁锢已走到极致。

可以发现,无论墓室还是祠堂,女性容像在不同时期的绘制风尚都不尽相同,而是随着时代的变化与时推移,这其中包含着社会风尚变化、图像主人身份等级的变化等因素,但最终都以最直观的方式体现在了绘画风尚的变化上。此外,墓室与祠堂中的容像虽有很多相似、相通之处,却也存在着明显界限,无论如何,墓室中的墓主像大都致力于为死者营造一种现实的生活氛围,而祠堂祭祀影像则呈现明显偶像特征,尤其是明清祖先祭祀影像,其正面端坐的人物构图、端庄威严的人物表情以及正式的服饰特征都无疑把祖先塑造成了现实崇拜偶像。

通过对丧葬、祭祀中女性真容的研究分析,发现正是由于礼制的保障才赋予了部分传统女性与男性看似平等的形象权。同时,画像以通灵的方式直接传达了古人的事死如生观,因此画像于古人心中不仅仅具有纪念性,还更多地掺杂着巫术性与神秘性。此外,在不同历史时期女性容像具有不同形式特征,并且墓室及祠堂中的图像表达意义也不尽相同,但从女性真容这一图像主体来看,仍有共同比较、研究的必要。

[1]荀况.荀子·礼论[M].西宁:青海人民出版社,2002:175.

[2]崔高维校点.礼记·祭义[M].沈阳:辽宁教育出版社,2000.

[3]司马光.司马氏书仪:卷五[M].北京:中华书局,1985:54.

[4]郑岩.逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[5]李清泉.“一堂家庆”的新意象——宋金时期的墓主夫妇像与唐宋墓葬风气之变[J].美术学报,2013(2).

[6]巫鸿.武梁祠:中国古代画像艺术的思想性[M].柳扬,岑河,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

[7]吴卫鸣.民间祖容像的承传[M]//上海师范大学美术学院.艺术史与艺术理论:第1卷.杭州:中国美术学院出版社,2004:143-185.

[8]刘永华.明清时期华南地区的祖先画像崇拜习俗[M]//厦大史学(第二辑).厦门:厦门大学出版社,2006:181-197.

[9]沙其敏,钱正民.中国族谱地方志研究[M].上海:上海科学技术文献出版社,2003:80-89.

[10]滋贺秀三.中国家族法原理[M].张建国,李力,译.北京:法律出版社,2003:374.

[11]孙希旦.礼记集解:上[M].沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1989:773.

[12]长孙无忌.唐律疏议[M].北京:商务印书馆,1933:178.

[13]孔子.诗经·王风·大车[M].刘道英,译注.西宁:青海人民出版社,2002:45.

[14]白川静.中国古代文化[M].加地伸行,范月娇,译.北京:文津出版社,1983:148.

[15]巫鸿.礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编:上[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:107.

[16]和邦额.夜谭随录[M].王一工,方正耀,点校.上海:上海古籍出版社,1988:110.

[17]朱海.妄妄录[M].栾保群,点校.北京:文物出版社,2015:151.

[18]袁枚.新齐谐[M].崔国光,点校.济南:齐鲁书社,1986:90.

[19]纪昀.阅微草堂笔记[M].余夫等,点校.长春:吉林文史出版社,1997:378.

[20]吴小强.秦简日书集释[M].长沙:岳麓书社,2000:132.

[21]列维-布留尔.原始思维[M].丁由,译.北京:商务印书馆,1981:37-38.

[22]李觏.李觏集[M].北京:中华书局,1981:74.