国家审计促进公共支出效率的路径与机理

——基于中国省级面板数据的实证分析

2018-03-20郑石桥梁思源

郑石桥,梁思源

(南京审计大学 a. 审计科学研究院; b. 政府审计学院,江苏 南京 211815)

党的十九大报告提出,加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。如何有效分配有限的财政资源,提高公共支出效率,是政府和学界关心的热点问题,也是推进国家治理体系与治理能力现代化的关键点之一,更是建立现代财政制度的题中之意。为了提高公共支出效率,出现了各种激励机制与监督机制,国家审计便是其中之一。然而,在双重领导体制下,由于机构设置、经费来源、职责权限、人员配置等因素的影响,地方审计机关对公共支出效率进行独立监督的地位难以得到保障。作为国家治理的免疫系统,国家审计能否提升公共支出效率呢?国家审计是通过怎样的机制和路径来影响公共支出效率的?

一些文献涉及这类问题,国家审计在提升政府透明度、防治腐败、提高政府治理效率等方面发挥了积极作用[1-10],但是鲜有文献直接研究国家审计与公共支出效率之间的关系。总体来说,目前既缺乏对国家审计促进公共支出效率作用路径及机理的理论探讨,更缺乏对两者关系的经验数据检验。

本文围绕国家审计提高公共支出效率这一中心命题,以国家审计的揭示功能、处理处罚功能和建议功能及其协同效应为基础,构建国家审计提高公共支出效率的理论框架并用地方审计机关的数据检验这个框架。

一、 文献综述

公共支出是政府调控宏观经济的工具之一,公共支出效率反映了政府部门投入与产出之间的关系[11]。对公共支出效率的测算,学者们主要利用DEA模型,根据不同的研究目的来设计投入产出指标[11-14]。根据现有文献,不少的因素会影响政府公共支出效率。国外学者的研究表明,居民受教育程度、政府规模、地区市场化程度、社会结构及环境、人口规模、财政收入能力、公共服务供给融资机制以及政治特征等因素均会在不同程度上影响公共支出效率[14-15]。国内的一些研究表明,腐败、人均GDP、公共支出绩效考评机制、制度障碍以及信息不对称等因素均会对公共支出效率产生影响[11-13,16-18]。

目前,鲜有直接研究国家审计与公共支出效率之间关系的文献,相关文献主要关注国家审计对企业绩效或者政府治理绩效的影响。国家审计能够通过绩效审计评价并促进公共机构的经济性、效率性和效果性,但未分析其机理,也未有数据检验[1]。一些文献研究国家审计与国有企业绩效之间的关系,认为国家审计能够促进国有企业绩效提升,改善国有企业的经营效率和经营业绩[2,19]。有学者认为国家审计能够显著抑制过度投资,抑制央企的盈余管理,抑制高管超额在职消费,降低股价崩盘风险,提高会计稳健性[20-24]。也有学者认为国家审计通过监控权力运行以及财政资金使用,能够有效抑制政府腐败,提高反腐效果,提升政府治理效率[25]。Lin和Liu利用省级面板数据检验了国家审计对腐败具有抑制作用[8]。朱荣利用省级面板数据,研究证实国家审计能够在促进政府透明度方面发挥积极的治理效应[9]。

上述文献丰富了我们对国家审计与公共支出效率之间关系的认识。但是,总体来说,目前既缺乏对国家审计促进公共支出效率作用路径及机理的理论探讨,更缺乏对两者关系的经验数据检验。本文拟建立一个解释国家审计能够促进公共支出效率作用路径的理论框架,并用经验数据检验这个理论框架。

二、 理论分析与研究假说

政府接受公众的委托,通过法定程序来管理、分配、使用公共资金,提供公共服务,履行公共受托责任。然而,相对于无限的公共需求,公共资源的供给则是有限的。公民一方面希望政府提供更多更好的公共服务,另一方面又期望承担最小的税负。因此,充分利用稀缺的公共资源,提高公共支出效率,是政府机关满足公共需求的重要途径,也是公共财政与公共管理的核心目标[26]。履行公共受托责任,最大善意地使用公共资源,也是公众对政府的期望。但是,由于在委托代理关系中,委托人与代理人之间存在着激励不相容与信息不对称问题,再加上环境的不确定性,作为代理人的政府机关可能出现代理问题[10]。为了应对代理问题,出现了各种激励机制与监督机制,审计便是其中之一[27]。

国家治理的需求决定了国家审计的产生,国家治理的目标决定了国家审计的方向,国家治理的模式决定了国家审计制度[28]。审计功能是指审计在经济社会运行中所表现出来的能力和功效,这种能力和功效通过审计工作(审计行为)表现出来[29]。那么,国家审计通过发挥哪些功能来抑制代理问题、提升公共支出效率呢?在审计计划阶段、审计实施阶段与审计终结阶段,由于审计需求的不同,审计机关具有不同的功能定位。基于审计工作的流程,可以将国家审计功能分为揭示功能、处理处罚功能和建议功能。这些审计功能及其协同效应是国家审计提升公共支出效率的基础。揭示功能主要是在审计计划、实施和报告阶段,检查、披露被审计单位的违法违规、制度缺陷等问题;审计处理处罚功能和审计建议功能在后续审计阶段发挥主要作用,针对审计揭示出来的问题,对责任者进行责任追究,针对问题产生的体制机制缺陷提出建议,并推动整改。

审计功能是指审计产生一定影响的能力,而审计效应是指审计功能产生的实际影响,是审计功能的外在表现[29]。审计揭示功能可以分别与处理处罚功能、审计建议功能协同发挥作用。根据审计功能的不同组合,审计效应包括曝光效应、威慑效应、抵御效应以及综合效应。审计揭示功能本身可以单独发挥曝光效应,将审计揭示功能与另外两种功能进行组合,审计揭示功能与审计建议功能共同发挥抵御效应,审计揭示功能与审计处理处罚功能共同发挥威慑效应,审计揭示功能与审计建议功能、审计处理处罚功能共同发挥综合效应。归纳起来如表1所示,其作用路径如图1所示,这也是本文的研究框架。

(一) 国家审计曝光效应与公共支出效率

表1 国家审计功能和审计效应

图1 研究框架

曝光效应来源于审计揭示功能,是审计的技术属性。信息不对称的客观存在使得代理人有机会利用信息优势偏离委托人的期望,为自身谋取利益[10]。在公共支出过程中,信息不对称导致的道德风险表现为政府机关不努力做好本职工作,隐瞒真实信息,挪用公共资金,擅自改变用途,追求部门利益甚至个人利益最大化[30]。当公众难以观测到政府的公共支出过程和信息时,审计机关作为独立的权威第三方,能够对公共支出过程进行监督和检查,向委托人报告代理人的行为和信息。揭示功能就是国家审计应对信息不对称的功能设计,是其与生俱来的属性。不同时期,审计揭示功能的重点、方法都会有所不同。当前国家审计揭示功能的重点在于揭露违法违规、损害公众利益、危害国家经济安全等行为,揭示体制机制障碍,揭示制度缺陷与管理漏洞[30]。

公共支出的合规合法是公共支出效率的基础,损失浪费、闲置损毁等导致公共支出效率低下的问题属于公共支出合规合法性所关注的范畴。如果公共支出的合规合法性难以得到有效保障,公共支出效率的提高也就无从谈起。因此,保障公共支出的合规合法性是审计曝光效应影响公共支出效率的路径之一。审计机关通过检查监督各地方政府贯彻执行财政政策和相关法律法规的情况,鉴证各类财政财务收支是否符合既定的标准,及时发现财政收支活动中的违法违规、损失浪费等不良行为,反映财政资金真实使用情况,曝光财政财务收支活动中存在的问题。

此外,曝光效应可以通过声誉机制作用于公共支出效率。一般来讲,单位和个人在进行决策或者执行工作的过程中,会顾及自身的声誉。声誉机制就是通过信息披露等手段对被审计单位或个人产生影响[19]。揭示功能的主要内容在于查出并披露被审计单位履行公共支出职责时的违法违规问题。审计机关根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,通过网站、报刊等媒介发布审计工作报告、审计结果公告、整改情况公告等文件,实现审计结果公开。审计机关能够借助舆论的压力,约束被审计单位的代理问题。审计机关查出问题并且披露问题,降低信息不对称的程度,能够使相关单位不断规范财政财务资金的使用和管理,促进公共资金的使用效率和效果。基于以上分析,本文提出如下假说。

H1:国家审计通过发挥曝光效应显著提升公共支出效率。

(二) 国家审计威慑效应与公共支出效率

国家审计的威慑效应通过审计揭示功能与审计处理处罚功能来实现。审计处理处罚功能正向调节审计揭示功能与公共支出效率之间的关系。审计处理处罚决定会对相关责任部门或个人起到一定的威慑作用,使其重视审计揭示出的问题,使审计揭示功能对公共支出效率的促进作用得以提升。

审计威慑效应的作用机理在于被审计部门慑于问题被发现之后的严重后果,不敢采取或者主动终止其违法违规的行为[29]。我国审计机关是行政执法机关,审计机关对被审计单位的违规行为,在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取处理措施,并可以依法给予处罚,对发现的犯罪嫌疑人予以移交。《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规均有相关规定,“审计机关在各自职权范围内,依法对违反国家规定的财政收支、财务收支行为做出处理、处罚的决定。”

保障公共支出的合规合法性也是审计处理处罚功能促进公共支出效率的主要路径。审计威慑效应的效果来源于审计揭示违规问题的能力(处理处罚的确定性)与相应的处理处罚强度(处理处罚的严厉性)[30]。审计处理处罚的功能通过增加违规者的成本预期,从而达到对潜在违规者的威慑效应[31]。威慑效应的大小取决于潜在违规者对审计处理处罚的判断。潜在违规者的判断包括对审计处理处罚确定性、审计处理处罚严厉性和审计处理处罚及时性的判断[32]。潜在违规者认为自己实施违规行为一定或很可能被审计发现并受到相应的处理处罚,同时违规收益小于违规成本时,审计威慑效应才能真正发挥作用,产生威慑效果。

综合以上分析,审计机关凭借其权威性、独立性、客观性、公正性和超脱性,结合其涉及经济社会各方面的优势,在对财政财务收支进行审计监督的基础上,追究责任人和责任单位的责任,约束违法违规行为,促进公共支出效率。因此,本文提出如下假说。

H2:审计揭示功能与审计处理处罚功能发挥协同作用,国家审计通过威慑效应提升公共支出效率。

(三) 国家审计抵御效应与公共支出效率

国家审计的抵御效应通过审计揭示功能与审计建议功能来实现。审计揭示功能是国家审计发挥建议功能的前提,基于审计揭示功能,审计机关首先提出建立健全规章制度、完善体制机制的审计建议,其次推动相关审计建议得以采纳并落到实处。

财政制度和财政管理本身的设计缺陷以及执行过程中存在的问题是影响公共支出效率的重要因素。政府机关不合理的财政制度和有漏洞的管理机制会有很大可能使得公共资金的使用、管理出现扭曲、浪费,影响公共支出的效率[33]。此时按照规章制度办事不一定会有高效率,如果想达到预期的高产出,可能会偏离现有规章制度的约束。审计机关主张“立足建设性,坚持批判性”,对于发现的问题,一般需要追踪其原因,查找体制、机制和制度方面的缺陷,并在此基础上提出优化制度的建议[1]。2008年以来,审计机关仅通过经济责任审计,就向各级党委、政府提交报告和信息32万多篇,提出审计建议51万多条,促进健全完善制度2万多项*参见http://www.gov.cn/2014-07/29/content_2726068.htm。。随着体制机制的进一步完善,相关部门或者个人更加愿意按照规章制度履行职责,有利于促进公共支出的合规合法性。进而,公共支出效率也能够得到制度保障,在合规合法性的基础上得到提高。

抵御效应可以通过质量机制与跟踪机制,完善与公共支出相关的体制机制,促进公共支出效率提升[29]。质量机制是指审计机关针对财政制度和财政管理本身的缺陷以及实施与执行过程中存在的问题提出完善建议,以促进制度完善,解决体制机制层面影响公共支出效率的不利因素。在提出高质量审计建议的基础上,审计机关还需要有一套跟踪机制,持续关注审计建议的采纳落实情况,重点关注体制机制层面的因素是否得到解决。审计机关通过发现的公共支出过程中的违法违规问题,提出有针对性的审计建议,促进财政制度的健全,完善财政管理的体制机制,发挥审计建议功能。因此,本文提出如下假说。

H3:审计揭示功能与审计建议功能发挥协同作用,国家审计通过抵御效应提升公共支出效率。

(四) 国家审计综合效应与公共支出效率

在审计实践中,审计揭示功能可以单独发挥作用,也就是说,只是找出问题,并不进行处理处罚,也不提出相关的审计建议,此时,审计揭示功能只发挥了曝光效应。审计揭示功能是审计机关有效发挥处理处罚功能与建议功能的前提和基础。如果国家审计不能发现违法违规问题,则被审计单位自然不会承担相应的责任,审计处理处罚功能便无从谈起,审计机关也就无法提出相应的审计建议。在揭露问题的基础上,审计机关通过进行处理处罚、提出审计建议等方式纠正制度设计或执行的偏差,促进体制机制的完善。审计处理处罚功能与审计建议功能共同发挥作用,形成国家审计的综合治理效应。所以,审计处理处罚功能与审计建议功能可以共同与审计揭示功能产生协同作用,最终共同提升公共支出效率。因此,本文提出如下假说。

H4:审计揭示功能、审计建议功能与审计处理处罚功能发挥协同作用,通过综合效应提升公共支出效率。

三、 研究设计

(一) 变量和模型设计

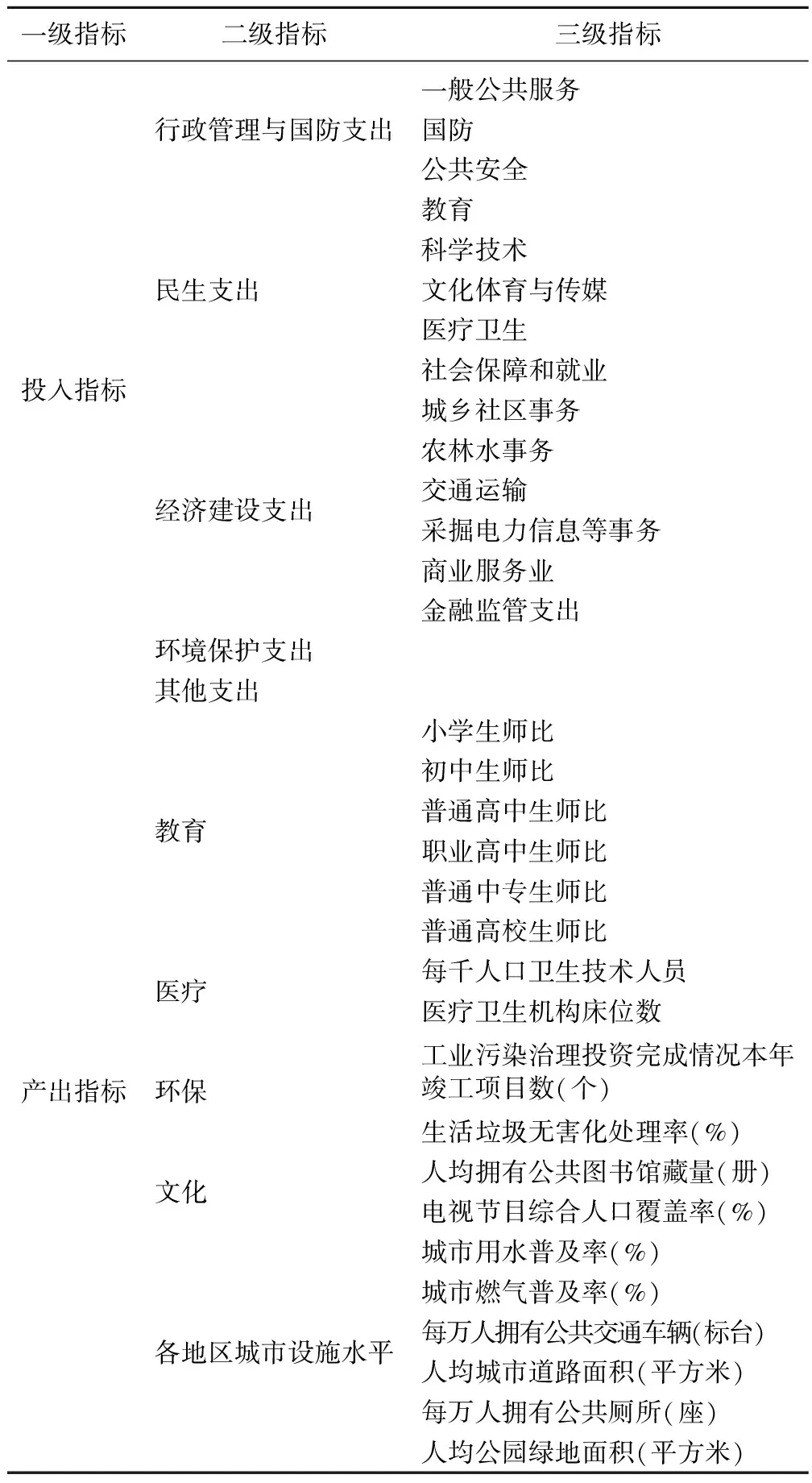

表2 公共投入与产出指标

1. 被解释变量——公共支出效率

文中的公共支出效率Eff采用DEA方法计算。本文利用数据包络分析(DEA)中基于投入导向的超效率DEA模型,对省级的公共支出效率进行测算。

利用DEA方法计算公共支出效率需要选取投入指标和产出指标。在前人研究的基础上,本文选取行政管理与国防支出、民生支出、经济建设支出、环境保护支出、其他支出作为投入指标;在产出方面,本文选择教育、医疗、环保、文化、各地区城市设施水平作为产出指标[11-13],每类产出指标由各自正规化后的子指标简单平均而得。各指标及其子指标的具体情况如表2所示。

2. 解释变量——国家审计功能

本文选取三个子指标衡量国家审计功能,分别是审计揭示功能、审计处理处罚功能和审计建议功能。借鉴已有文献[19-20],本文采取如下方法衡量审计功能。审计揭示功能(Re)=ln(审计(调查)查出主要问题情况金额/审计(调查)单位数量),审计(调查)查出主要问题情况金额=违规金额+损失浪费金额+管理不规范金额;审计处理处罚功能(Pu)=ln(审计处理处罚金额/审计(调查)查出主要问题情况金额);审计建议功能(Pr)=ln(提供审计建议数量/审计(调查)单位数量)。其中金额单位均为万元。

由于在实践中,三种功能不是抽象地单独发挥作用。因此本文在解释变量中引入审计处理处罚功能(Pu)、审计建议功能(Pr)与审计揭示功能(Re)之间的不同组合来反映国家审计的功能效应。结合前文所提假说,国家审计通过威慑效应、抵御效应和综合效应提升公共支出效率,本文构造审计处理处罚功能(Pu)与审计揭示功能(Re)的乘积来衡量国家审计的威慑效应,构造审计建议功能(Pr)与审计揭示功能(Re)的乘积来衡量国家审计的抵御效应,构造Re、Pu、Pr三者的乘积来表示综合效应。

表3 变量定义表

3. 控制变量

本文参考已有文献[34-37],选取人均公共财政收入(rev)、人口密度(pop)、经济发展水平(lngdp)和地区教育程度(edu)作为控制变量。

人均公共财政收入可以衡量该地区的公共收入水平。较高的公共收入水平会增强纳税人的监督意识,进而增强政府机关提高财政支出效率的意识[34]。也有学者认为,较高的公共收入水平会降低对政府的激励,使得政府没有足够的动力去高效地利用公共收入资源[35]。

人口密度指的是每平方公里的人口数。政府提供的公共服务会随着居民规模的增加而出现“规模效应”,即每个居民的平均分担成本下降,会导致政府支出效率的提高;平均管理和监督成本也与地区的人口呈负相关关系。但是,有学者认为随着人口的增加、工业污染、交通拥堵等问题会对政府支出效率产生负面影响[37]。

经济发展水平采用地区生产总值的自然对数来衡量。一个地区的经济发展水平反映了当地资源配置的自由程度。一个地区经济发展水平越高,地方政府公共投入产出的环境条件越好,越有利于财政资源在公共部门之间进行配置[36]。

地区教育程度采用该地区人均受教育年限来衡量。国外有学者的研究表明公共支出效率与居民的受教育水平呈正相关关系[35]。居民的受教育水平越高,当地居民越能够给政府施加一定的压力,来监督政府提高支出效率[34]。同时,教育的正外部性能够使居民有能力选择能力较强的官员。

4. 研究模型

在利用DEA方法计算出决策单元效率值后,为了进一步分析效率值的影响因素有哪些,本文在DEA分析中衍生出一种“两阶段法”(Two-stage Method)。首先,通过 DEA 测算出每个决策单元的效率值;然后,对效率值与各种可能的影响因素进行回归,并由影响因素的系数判断其对效率值的影响方式与影响程度。Tobit模型能够很好地解决受限或截断因变量的模型构建问题。本文用超效率DEA方法测算出的公共支出效率是大于等于0的数值,因此,本文采用Tobit模型验证国家审计对公共支出效率的影响。如果一个自变量对因变量的作用程度受到另一个自变量的影响,则这两个自变量之间存在交互作用。借鉴前人的研究文献[11,38],本文用中心化后的解释变量构造交互项,构建面板数据计量模型(1):

Effi,t=α0+α1×Rei,t-1+α2×Pui,t-1+α3×Pri,t-1+α4×Rei,t-1×Pui,t-1+α5×Rei,t-1×Pri,t-1+α6×Rei,t-1×Pri,t-1×Pui,t-1+α7×revi,t+α8×popi,t+α9×lngdpi,t+α10×edui,t+∑year+ε

(1)

其中,下标i和t分别代表第i个样本和第t年。由于国家审计功能的发挥存在一定的滞后性,因此,我们对衡量国家审计功能的指标进行滞后一期处理,这也能在一定程度上缓解内生性问题。同时,本文加入年度虚拟变量year,对年份效应加以控制。

(二) 样本和数据来源

考虑数据的可获得性,本文选择了北京、天津、河北等31个省、自治区和直辖市(未包括台湾省、香港特别行政区与澳门特别行政区)2008—2013年的公共投入与支出数据,数据均来自《中国统计年鉴》,衡量政府审计治理功能的数据来自《中国审计年鉴》(最新版《中国审计年鉴》的数据更新到2013年),相关控制变量的数据来自《中国统计年鉴》。由于《中国审计年鉴》未披露2013年西藏的相关数据,因此2013年只取得30个样本。同时,本文将《中国审计年鉴》中同一年度新疆维吾尔自治区与新疆兵团的相关数据相加合并为一个样本,便于统计分析。经整理,本文共得到184个样本。

四、 统计分析

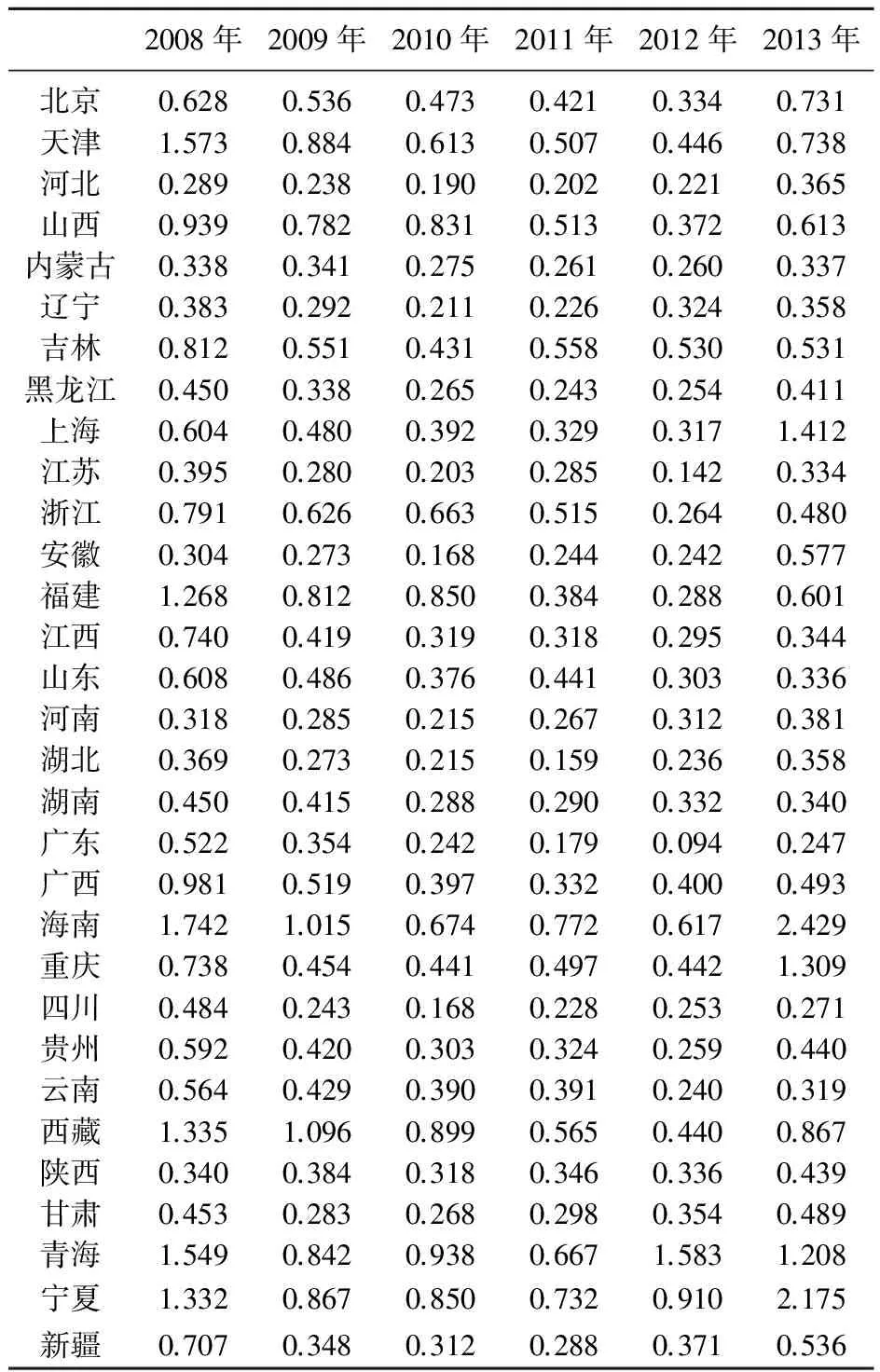

表4 2008—2013年公共支出效率值

(一) DEA测算结果与全部变量的描述性统计

本文运用Mydea4.0软件,选择基于投入导向的超效率DEA模型,计算出2008—2013年全国31个省、自治区、直辖市的公共支出效率,如表4所示。

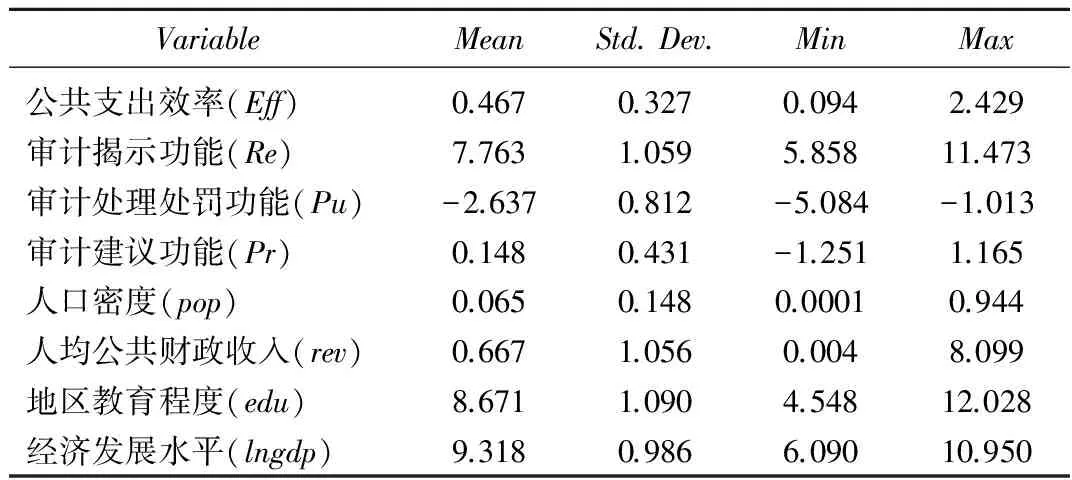

表5为全部变量的描述性统计结果。Eff的均值为0.467,最小值为0.094,最大值为2.429,标准差为0.327,说明各省公共支出效率整体水平有待提高,并且各省之间的差异较大。Re的均值为7.763,标准差为1.059,最小值为5.858,最大值为11.473,说明不同省份审计机关的审计揭示功能差异较大。Pu的均值为-2.637,标准差为0.812,最小值为-5.084,最大值为-1.013,说明针对审计查出主要问题金额的处理处罚结果的落实力度有待提高,并且地区差异较大。Pr的均值为0.148,标准差为0.431,最小值为-1.251,最大值为1.165。

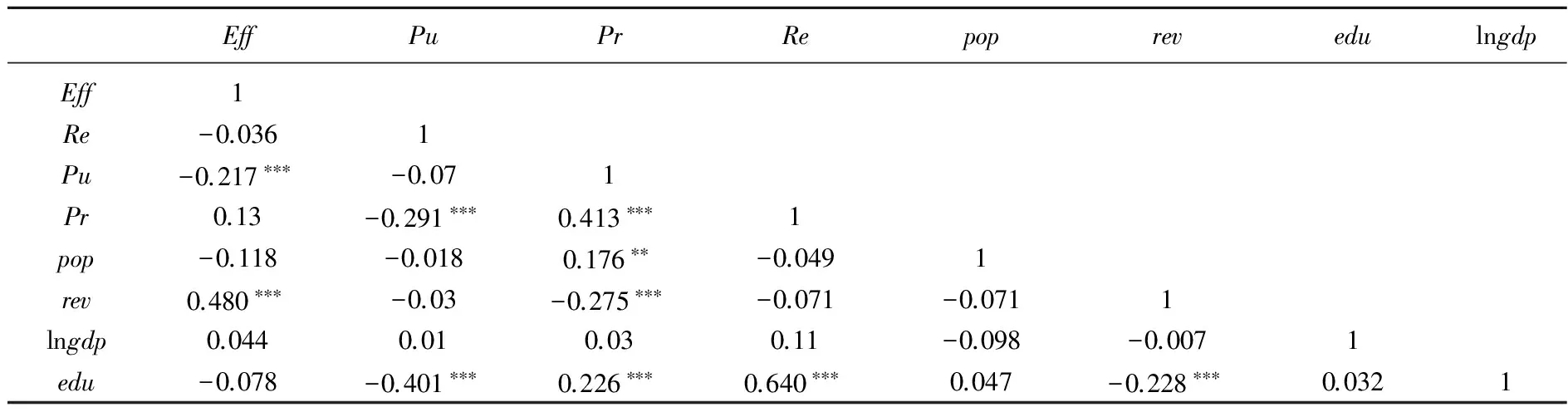

(二) 相关性分析

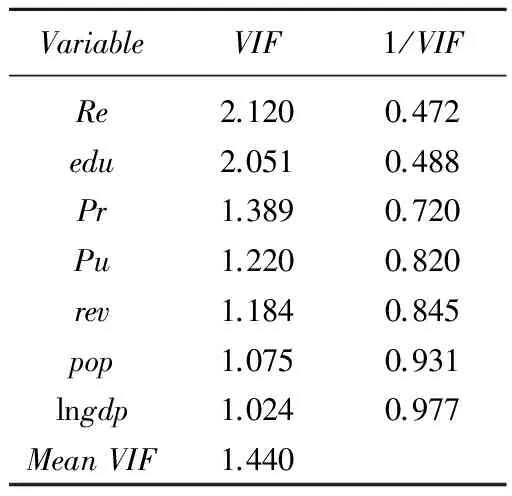

表6列示了主要变量之间的Pearson系数。可以看出,变量之间的相关系数均小于0.7。其中,Re与edu之间的相关系数为0.640,在1%的水平上显著为正。为了检验变量之间是否存在严重的多重共线性问题,本文进一步做了方差膨胀因子(VIF)检验,结果如表7所示,各变量VIF的值均小于3,并且所有变量的VIF均值为1.440,说明模型整体不存在严重的多重共线性问题。

表5 描述性统计

(三) 多元回归分析

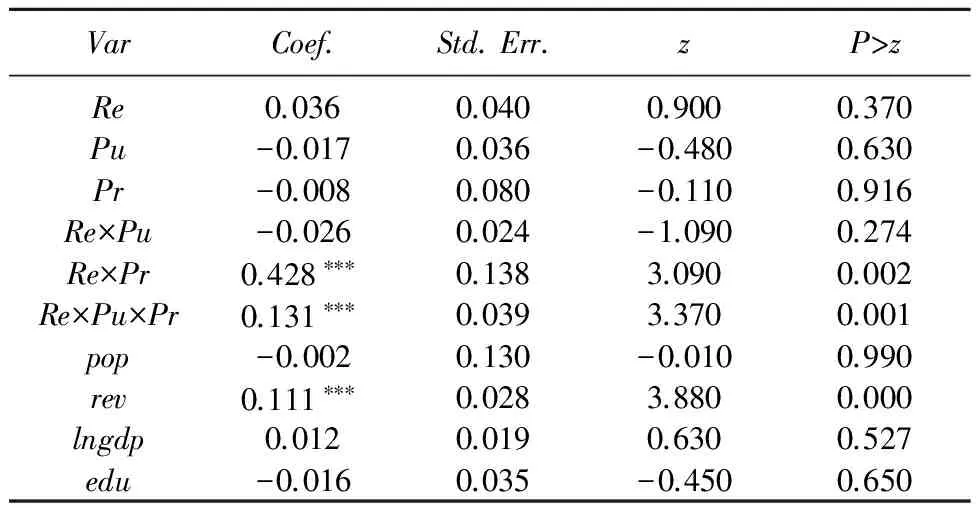

为使多元回归方程的系数更具解释意义,本文在构建交互项之前,对解释变量审计揭示功能(Re)、审计建议功能(Pr)与审计处理处罚功能(Pu)进行中心化处理,多元回归结果如表8所示。

表6 相关性分析

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

表7 方差膨胀因子分析

回归结果表明审计揭示功能(Re)、审计处理处罚功能(Pu)与审计建议功能(Pr)的回归系数不显著,H1未得到验证,说明曝光效应不能单独对公共支出效率起到显著影响。为了刻画威慑效应、抵御效应与综合效应对公共支出效率的作用,本文加入了交互项Re×Pu、Re×Pr、Re×Pu×Pr。威慑效应(Re×Pu)的系数为负,但是不显著,H2未得到验证;抵御效应(Re×Pr)、综合效应(Re×Pu×Pr)的系数均在1%的水平上显著为正,H3与H4得到验证。

表8 多元回归结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

以上多元回归分析的结果表明,国家审计可以通过揭示功能、处理处罚功能与建议功能之间的协同作用,即抵御效应和综合效应,显著提升公共支出效率。然而,国家审计的曝光效应与威慑效应对公共支出效率的作用并不显著。本文认为,产生上述结果的原因如下。

当前审计揭示功能的重点仍然是财政财务收支行为的合规合法性,在审计实践中,审计人员首要关注的是公共支出是否合规合法。由于当前尚未建立有效的公共支出绩效评估制度,审计机关对公共支出效率性和效果性的监督存在一定难度。同时,公众的参与程度不高也是导致曝光效应作用不显著的原因之一。公共资金“取之于民,用之于民”,公众可以通过合规、合法的渠道参与对公共支出活动的监督,但是实际情况中,公众的参与度不高,审计机关曝光的信息很难及时得到社会公众的广泛关注,不足以形成对被审计单位的有效舆论约束。

威慑效应的作用效果与审计处理处罚功能密切相关。在审计揭示出违规违法问题的基础上,审计处理处罚的力度过轻或过重都有可能使审计的威慑效果不尽如人意。如果处罚力度较弱,审计结果不能得到被审计单位的足够重视,使得审计威慑力减弱,被审计单位的机会主义倾向不能被有效抑制,公共支出效率随之下降。如果处罚力度过强,被审计单位为了降低被严厉惩罚的风险,宁可选择不做事、无所作为、逃避责任,也不去追求效率、积极进取,最终导致懒政的局面,这也很难对公共支出效率产生积极的影响。从实际情况来看,目前我国政府审计处理处罚的力度偏小,违规收益大于违规损失。违规违法行为未能得到有效抑制,威慑效应未能对公共支出效率起到显著的促进作用。

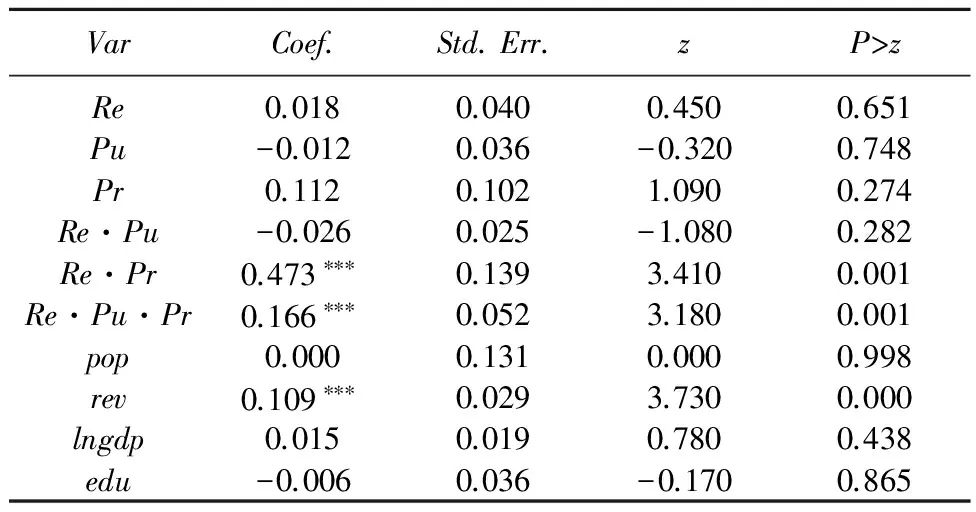

(四) 稳健性检验

为了检验结论的可靠性,本文进行了如下稳健性检验:保持样本不变,改变部分解释变量的衡量方法,以审计(调查)处理处罚结果落实情况金额除以审计(调查)查出主要问题情况金额的自然对数衡量审计处理处罚功能;用被采纳的审计建议数量除以提供审计建议数量的自然对数衡量审计建议功能[22]。结果如表9所示,主要结论保持不变。

表9 稳健性检验结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。

五、 结论与启示

本文利用31个省、自治区和直辖市2008—2013年的数据构建面板数据模型,运用DEA-Tobit分析框架研究国家审计能否基于审计揭示功能、审计处理处罚功能和审计建议功能,通过威慑效应、抵御效应与综合效应提高公共支出效率。研究结果表明,国家审计可以通过揭示功能、处理处罚功能与建议功能之间的协同作用,即抵御效应和综合效应,显著提升公共支出效率。审计机关通过查出并披露被审计单位履行公共支出职责时的违规违法问题,追究责任人和责任单位的责任,提出完善体制机制的建议,提升公共支出效率。

在新常态的背景下,国家审计机关要继续推动绩效审计的发展,加大对政府投资决策的科学性以及公共资源效率性、效果性的监督评价力度。一是关注经济活动的经济性、效率性、效果性。在鉴证经济信息真实性的基础上,将现有经济数据与既定的绩效标准进行比较,寻找绩效提升的空间。二是关注经济数据的影响因素,从公共支出的全过程寻找影响公共支出绩效的原因,对相关政策制度的合理性、科学性和效果性做出审计评价。三是加强国家审计机关的能力建设,提升国家审计发现问题、提出高质量审计建议、完善体制机制的能力。

[1]王家新,郑石桥,尹平. 国家审计是国家治理的基石和重要保障:理论框架和实践分析[J]. 审计研究, 2015(6): 3-8.

[2]李江涛,曾昌礼,徐慧. 国家审计与国有企业绩效——基于中国工业企业数据的经验证据[J]. 审计研究, 2015(4): 47-54.

[3]赵丽芳, 于亚琼. 基于生物熵视角的国家审计“免疫系统”功能分析[J]. 审计研究, 2011(4):53-57.

[4]Ferraz C, Finan F. Electoral accountability and corruption in local governments: Evidence from audit reports[J]. American Economic Review, 2011, 101(4):1274-1311.

[5]Blume L, Voigtbc S. Does organizational design of supreme audit institutions matter? A cross-country assessment[J]. European Journal of Political Economy, 2011, 27(2):215-229.

[6]Schelker M, Eichenberger R. Auditors and fiscal policy: Empirical evidence on a little big institution[J]. Journal of Comparative Economics, 2010, 38(4):357-380.

[7]刘泽照, 梁斌. 政府审计可以抑制腐败吗?——基于1999—2012年中国省级面板数据的检验[J]. 上海财经大学学报, 2015(1):42-51.

[8]Lin J Y, Liu Z. Fiscal decentralization and economic growth in China[J]. Economic Development & Cultural Change, 2000, 49(1):1-21.

[9]朱荣. 国家审计提升政府透明度的实证研究——来自省级面板数据的经验证据[J]. 审计与经济研究,2014(3):23-30.

[10]郑石桥, 周天根, 王玮. 组织治理模式、机会主义类型和审计主题——基于行为审计和信息审计视角[J]. 中南财经政法大学学报, 2015(2):80-85.

[11]陈诗一,张军. 中国地方政府财政支出效率研究:1978—2005[J]. 中国社会科学, 2008(4): 65-78.

[12]金荣学,宋弦. 基于DEA的财政支出绩效实证分析——以湖北省为例[J]. 财政研究, 2011(8): 41-44.

[13]王德祥,张权. 中国城市政府公共支出效率分析——基于四阶段DEA方法的实证研究[J]. 财经科学, 2011(3): 41-48.

[14]Athanassopoulos A D, Triantis K P. Assessing aggregate cost efficiency and the related policy implications for Greek local municipalities[J]. Infor Information Systems & Operational Research, 1998, 36(3):66-83.

[15]Andrew W, Brian D. An empirical survey of frontier efficiency measurement techniques in local government[J]. Local Government Studies, 2000, 26(2):23-52.

[16]唐齐鸣, 王彪. 中国地方政府财政支出效率及影响因素的实证研究[J]. 金融研究, 2012(2):48-60.

[17]吴俊培, 姚莲芳. 腐败与公共支出结构偏离[J]. 中国软科学, 2008(5):8-14.

[18]梁俊娇. 政府公共支出绩效低下的成因分析[J]. 中央财经大学学报, 2007(5):12-15.

[19]蔡利,马可哪呐. 政府审计与国企治理效率——基于央企控股上市公司的经验证据[J]. 审计研究, 2014 (6): 48-56.

[20]唐雪松,罗莎,王海燕. 市场化进程与政府审计作用的发挥[J]. 审计研究,2012(3):25-31.

[21]陈宋生,董旌瑞,潘爽. 审计监管抑制盈余管理了吗?[J]. 审计与经济研究, 2013(3): 10-20.

[22]褚剑,方军雄. 政府审计能够抑制国有企业高管超额在职消费吗?[J]. 会计研究, 2016(9): 82-89.

[23]褚剑,方军雄. 政府审计的外部治理效应:基于股价崩盘风险的研究[J]. 财经研究, 2017(4): 133-145.

[24]鲍圣婴. 国家审计、注册会计师审计与内部审计的定位与协作[J]. 审计与经济研究,2016 (6):12-19.

[25]陈丽红,张龙平,朱海燕. 国家审计能发挥反腐败作用吗?[J]. 审计研究, 2016(3): 48-55.

[26]陈志广.财政自主与公共支出效率:自地方政府实践维度观察[J]. 改革,2012(1):56-65.

[27]Watts R L, Zimmerman J L. Agency problems, auditing, and the theory of the firm: some evidence[J]. Journal of Law & Economics, 1983, 26(3):613-633.

[28]刘家义. 中国特色社会主义审计理论研究[M]. 北京:中国时代经济出版社, 2015.

[29]《中国特色社会主义审计理论研究》课题组. 国家审计功能研究[J]. 审计研究, 2013(5):3-9.

[30]杨贺,郑石桥. 审计覆盖率和审计效果:基于威慑理论的实证研究——基于全国地方审计机关数据[J]. 江苏社会科学,2015(5):80-86.

[31]贝克尔.人类行为的经济分析[M].王业宇,陈琪,译.上海:上海三联书店、上海人民出版社,1995.

[32]郭建安. 论刑罚的威慑效应[J]. 法学研究,1994(3):61-66.

[33]管亚梅. 我国政府财政支出绩效审计发展对策分析——以风险导向审计模式为基础[J]. 中国行政管理,2009(12):23-26.

[34]Davis L, Hayes M. The demand for good government, the review of economics and statistics[J]. Journal of public economics, 1993, 2(1):148-152.

[35]Borger B D, Kerstens K. Cost efficiency of Belgian local governments: A comparative analysis of FDH, DEA, and econometric approaches[J]. Regional Science & Urban Economics, 1996, 26(2):145-170.

[36]Afonso A, Fernandes S. Assessing and explaining the relative efficiency of local government[J]. The Journal of Socio-Economics, 2008, 37(5):1946-1979.

[37]Loikkanen H A, Susiluoto I. Cost efficiency of finnish municipalities in basic service provision 1994—2002[C]// Ersa Conference Papers. European Regional Science Association, 2006.

[38]孙杰, 邓群钊, 林永钦,等. 财政支出效率评价与政策启示——基于五大发展理念政府绩效[J]. 华东经济管理, 2017(4):104-110.