激励强度对员工反生产行为的影响

——组织认同的中介效应

2018-03-19维廖小薇付景涛

黄 维廖小薇付景涛

(1.长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410114;2.海南大学 经济与管理学院,海南 海口 570228)

一、问题的提出

随着知识经济和“互联网+”的深入发展,企业不仅面临着全球竞争的外部压力,而且还要管理各种复杂的内部员工行为。自Katz C在1964年提出“员工角色外行为”的概念以来,人们往往将焦点锁定在人性光辉所产生的行为,如员工的组织公民行为,而与此同时却忽略员工的人性阴暗面带来的消极行为。据统计,美国每年由于员工偷窃造成的损失约有400亿美元,导致10%-30%的企业破产[1]。香港8%的被调查者经常在上班时间处理私人事务,22%的被调查者经常在工作中向同事做出不负责任的承诺,12%的被调查者曾在公款中报销私人消费单据,而5%的被调查者曾将公司财物据为己有[2]。这些工作场所的消极行为都属于反生产行为(Counterproductive behavior),即员工在工作场所内实施的对组织与组织的利益相关者造成显性或隐性危害的行为。在我国,反生产行为在工作场所同样普遍存在,从缺勤、消极怠工、人际冲突到破坏公司财产等,这些行为没有达到犯罪的程度但确实会对组织及利益相关者的利益造成损害。这些行为不仅扰乱组织的工作氛围,危害组织成员的健康,而且会降低组织的绩效。因此,如何疏导员工的反生产行为成为国内外企业人力资源管理实践中面临的严峻挑战。

在解释组织与员工之间关系的众多理论中,社会交换理论(Social exchange theory)具有一定优势。该理论认为,组织与员工之间的关系是超越经济交换的契约式交换,认为情感和公平感知同样属于交换内容。基于该理论提出的预设是,员工对激励强度不满会导致组织认同下降,进而引发反生产行为。本文在回顾既往文献的基础上,运用社会交换理论构建理论模型,深入考察激励强度对员工反生产行为的影响,并试图以组织认同为中介变量,探讨激励强度对员工反生产行为的影响机制,以期从员工心理体验的角度进一步打开激励强度与员工反生产行为之间的“黑箱”。

二、文献回顾

(一)激励强度的内涵及其测量

企业为了激励员工提高绩效而提高激励强度(Incentive intensity)可能会对组织行为带来其他影响,当员工的激励强度不够时,可能会引发反生产行为。对于旨在提高竞争力的企业而言,治理员工反生产行为尤为重要。既往研究发现组织激励强度对员工绩效有着直接而显著的影响,但是忽视了激励强度对员工反生产行为的影响。组织激励强度是指组织为了促使员工努力工作、提升绩效而提供的奖励的效价,主要内容包括工资和晋升两个要素,可以根据员工的感知进行定序测量,本文将测量员工对激励强度的满意度感知。在测量激励强度时,多数学者主要考虑的要素是工资水平,较少考虑晋升机会。在激励强度的工资层面,Heneman&Schwab开发了测量薪酬满意度的五级里克特量表,四个维度分别是工资水平、福利、增资和工资结构[2]。

在激励强度的工资层面,本文将依据工资水平测量员工对激励强度的满意度。张一弛研究晋升机会对员工离职倾向的影响时,运用五级里克特量表测量了员工对晋升机会的满意度[3]。有学者在分析员工自我效能感、绩效工资感知与薪酬满意度的关系时,测量了员工对工资水平的满意度感知。陈共荣等人从上市公司高管年薪水平、高管与普通员工的年薪倍差和高管持股比例等维度测量了针对高管的激励强度[4]。

(二)激励强度对员工行为的影响

周宏等人引入公司治理这一构念探究了上市公司对高管的激励强度对公司绩效的影响,发现激励强度、公司治理与绩效之间联系密切,在公司治理良好的条件下,激励强度与经营业绩正相关[5]。有研究人员以我国销售企业员工为样本,通过逐步回归分析检验了晋升机会对员工离职的影响,发现晋升机会对员工离职具有独立的解释力,晋升机会通过工作自主性、分配公平和上级支持对员工离职具有显著影响。Campbell等在一项规范研究中分析了绩效工资、绩效评价与员工动机之间的关系,认为绩效评价质量低、绩效责任归因错位等因素会限制绩效工资对员工的积极影响[6]。

Shaw等结合员工的工作任务特征分析了基于工资的激励强度与员工绩效之间的关系,探究了激励的正式程度与工作任务的完整性这两个构念的调节效应,发现当激励正式程度高、工作任务完整性高的时候,工资的激励强度与员工绩效正相关[7]。研究激励强度影响员工行为的局限性主要体现为很少关注中介作用。Gardner等分析工资水平对员工绩效的影响时,将员工基于组织的自尊纳入了分析框架并探究了中介效应,他们发现工资水平代表了组织对待员工的态度,即组织是否看重员工和信任员工,代表的是激励强度,能够向员工传达组织重视员工的信号,可以增进员工基于组织的自尊,这种自尊会激发员工的内在工作动机,进而提升员工绩效[8]。

(三)文献述评

围绕组织激励强度的内涵、测量和影响,现有研究取得了一定进展,开发了量表,围绕员工任务绩效和机会主义行为分析了激励强度对员工行为的影响,但是较少同时考虑工资和晋升这两个因素,将其同时置于激励强度这个构念中。经济学领域的研究侧重于分析激励强度对员工机会主义行为的影响,组织管理领域的研究则侧重于分析激励强度对员工任务绩效的影响,没有分析激励强度影响员工反生产行为的作用机制。总体而言,可以从以下三个方面完善既往研究:一是需要完整地分析激励强度对员工行为的影响,不能忽视激励强度对员工反生产行为的影响;二是需要深入探究员工反生产行为作用机制,需要界定中介效应;三是需要同时考虑工资和晋升两个要素。

三、理论基础与研究假设

(一)社会交换理论

社会交换理论是用于解释组织与员工之间具有社会属性的交换关系的分析框架,一些学者区分了经济领域和社会领域交换的区别,认为后者具有模糊特性,允许员工具有一定的自由裁量权。目前,学术界对社会交换理论比较青睐,这一理论经常被用于解释、描述和预测组织行为。

有学者以公平理论为主,兼用社会交换理论分析了员工的组织公平感知与组织公民行为之间的关系,发现两者之间具有明显的交换属性。Lin运用社会交换理论分析了大型组织中员工知识截留(Knowledge withholding)的影响因素,将程序公平、分配公平作为影响信任的自变量,以信任为中介变量进行的回归分析表明,员工的程序公平和分配公平感知对信任具有显著的影响,信任与知识截留之间呈显著的负相关关系[9]。

图1 论文的理论模型

如图1所示,我们在借鉴上述研究提供的结论和启示的基础上构建了理论模型,自变量是激励强度,中介变量是组织认同,因变量是反生产行为,包括破坏行为、违规行为和滥用行为三个维度。

(二)激励强度对组织认同的影响

组织对员工的激励体现在工资和晋升两个方面。基于工资的激励强度体现为员工对工资水平和工资结构的满意度,较高的满意度意味着员工认为组织及时、合理地兑现了对员工的承诺,在金钱方面回报了员工的绩效。基于晋升的激励强度体现为将员工的绩效与晋升联系在一起的紧密程度,即员工对晋升的满意度,晋升机会的充裕意味着员工认为组织回报了员工取得的绩效。组织与员工之间的这种交换关系可以纳入社会交换理论的分析框架,组织为员工提供工资和晋升激励,员工运用技术专长以及组织提供的资源和环境取得绩效,帮助组织实现目标,由此,组织和员工之间的交换关系得以形成和维护。

组织与员工之间的这种交换关系越是稳定和紧密,员工越是能够信任和接受组织,从而形成对组织的积极预期,组织越是容易得到员工的认同。在形成组织认同之后,组织与员工之间的交换关系就会超越传统的经济交换关系,体现为员工在依据角色完成任务过程中的自觉和奉献,愿意取得自主性更高的非任务绩效。员工对激励强度的感知越是积极,越是容易强化组织认同,因为组织对员工提供的激励强度越大,员工就越是容易接受组织的目标,就越是容易信任组织,也就越是容易规范自己的行为,自觉抑制反生产行为[10]。基于上述分析可以提出如下假设:

H1:激励强度与员工组织认同正相关。

(三)组织认同对反生产行为的影响

组织认同(Organizational identification)理论有助于我们分析员工感知激励强度之后对组织的反馈行为。Hekman等研究组织认同对员工反馈行为的影响时发现,运用社会交换理论将组织认同与反馈行为联系起来加以研究是合适的[11]。组织认同源自社会认同,表示员工对自己属于某个团体的感知程度。当员工感知到自己属于某个组织时,会拥有该组织的成员所共享的价值、目标和态度。对于拥有较高组织认同的员工而言,他们将深切地关心组织的利益,并且按照对组织有益的原则对待同事。

形成组织认同将诱导员工将同事视为与自己类似的个体,组织认同越高,员工越倾向于遵从组织规范。Settoon等发现,当个体感知到对自己有利的组织行为时,倾向于作出积极的反馈,尤其是当员工认为与组织之间的交换关系将持久进行的时候更是如此[12]。当个体认为自己属于某个组织时,将在组织的激励下做出贡献,认为组织根据业绩提供激励是一种有利的回馈,自觉对这种互利的社会交换关系提供积极反馈,抑制不利于组织的反生产行为。由此可以提出的研究假设是:

H2:员工组织认同与反生产行为负相关;

H2a:员工组织认同与破坏行为负相关;

H2b:员工组织认同与违规行为负相关;

H2c:员工组织认同与滥用行为负相关。

(四)组织认同的中介作用

Campbell较早区分了绩效的成分,将其分为任务绩效(Task perf0rmance)和情境绩效(Contextual performance)[13]。任务绩效是与员工的角色和职责具有密切关联的绩效;情境绩效包括支持社会和组织环境的角色外活动,如援助同事和奉献等行为。Kumar和Singh发现员工对领导-成员关系质量的感知与离职呈负相关,证实了组织认同具有中介作用[14]。他们的研究表明,本文将组织认同作为激励强度与反生产行为的中介变量具有理论和实证支持。反生产行为的提出是对组织的知识化强度、员工的工作自主权日益提高的回应,例如,IT企业是知识化强度高的组织,研发工程师处于连接雇主和客户的枢纽位置,反生产行为的危害更大。在添加了组织认同的条件下,本文就激励强度与反生产行为之间的关系提出的研究假设是:

H3:组织认同在激励强度与反生产行为之间中具有中介作用;

H3a:组织认同在激励强度与破坏行为之间中具有中介作用;

H3b:组织认同在激励强度与违规行为之间中具有中介作用;

H3c:组织认同在激励强度与滥用行为之间中具有中介作用。

四、研究设计

(一)变量的测量

首先,激励强度。在本文中,激励强度测量的是员工对组织基于个体绩效提供的激励强度的满意度。工资水平和晋升机会集中体现了组织对员工的认可和回报,因此,激励强度主要体现为员工对工资水平和晋升机会的满意度。本文借鉴了Heneman和张一驰开发的薪酬满意度和晋升满意度量表,测量员工对工资水平与晋升机会的感知,代表组织对员工的激励强度,包括以下四个题项:基于绩效对工资水平的满意度;基于绩效对晋升空间的满意度;基于绩效对实际到手工资的满意度;基于绩效对晋升机会的满意度。采用的是五级里克特量表。

其次,组织认同。组织认同是指员工对组织的归属感,体现为与同事分享价值、目标和文化的程度高,能够在工作中产生安全感,愿意维护组织利益。本文采用的是经过检验的成熟量表,包括以下四个题项:当有人赞扬我的工作单位时,会感觉到是在赞扬我;当有人指责我的工作单位时,会感觉到人家是在指责我;当谈起我的工作单位时,我会用“我们”而不是“他们”;工作单位的成功几乎就是我的成功。采用的是五级里克特量表[15]。

最后,反生产行为。本文采用的是Spector等人开发的量表,此量表由五个维度构成,分别是破坏、保留、违规、盗窃、滥用,出于本土化情境和调查对象配合意愿的考虑选取了“破坏”“违规”和“滥用”这三个维度,并为每个维度设置了四个题项,采用五级里克特量表进行测量。其中,“破坏”维度的主要内容是浪费资源或者破坏设备;“违规”维度的主要内容是不遵守工作规程;“滥用”维度测量的是冷落、攻击和威胁同事[16]。

(二)样本与调查问卷

本文在正式进行问卷调查前进行了小规模预调查,对象是海南省海口市一家高科技企业的员工,共向30位主管及以下级别的员工发放了预调查问卷,最终回收有效预调查问卷共22份,根据预调查的有效样本对数据进行处理和分析,增删或修改了相关题项,形成正式的调查问卷。正式调查对象是海口的三家高科技企业、一家国有设计机构和一家科技类公益组织的员工,共发放300份问卷,回收问卷241份,经过问卷清理,筛选出填答不完全、不规范的问卷,共回收到有效问卷203份,有效回收率为67.67%。

其中,男性136人(67%),用1表示,女性67人(33%),用0表示。年龄为20岁及以下的14人(10.3%),21-30岁的有53人(28.6%),31-40岁的42人(25.6%),41-50岁的35人(19.7%),51岁及其以上的17人(15.8%),用实际数字表示。工作时间为5年及以下的61人(30%),6-10年的67人(33%),11-15年的34人(16.7%),16-20年的有23人(11.33%),21年及其以上的18人(8.86%),用实际数字表示。工作岗位方面,低级专业技术岗58人(28.57%),用1表示;中级专业技术岗65人(32%),用2表示;数据分析岗有32人(15.76%),用3表示;高级专业技术岗有27人(13.3%),用4表示;知识团队管理岗有21人(10.34%),用5表示。在企业所有制方面,合资企业22人(10.84%),用5表示;私营企业75人(36.94%),用4表示;国有企业有38人(18.71%),用3表示;事业单位43人(21.18%),用2表示;公共组织25人(12.3%),用1表示。

(三)数据分析与假设检验

首先,问卷题项的相关分析与信度分析。为了考察激励强度、组织认同、反生产行为之间的关系,对问卷题项中的变量进行了相关分析。表1表明,激励强度、组织认同与反生产行为各主要变量之间均存在显著相关(P<0.01),激励强度与反生产行为各个维度的相关系数均小于组织认同与反生产行为各个维度的相关系数,这也初步证实了组织认同的中介效应。激励强度、组织认同与反生产行为这三个变量及其维度的内部一致性系数均大于0.7,表明数据 可靠。

表1 主要变量的相关分析与信度分析(n=203)

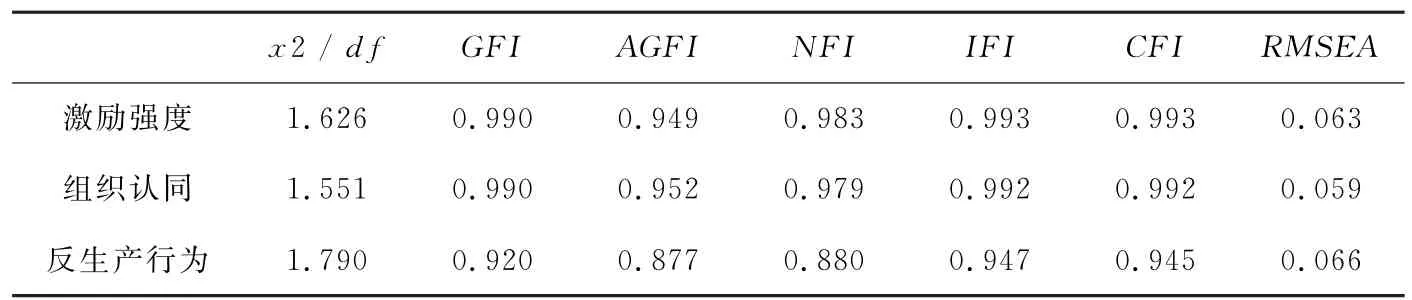

其次,相关变量的效度分析。效度分析主要检查题项内容的结构化效度指标,本文采用探索性因子分析进行效度分析。表2表明,本文的反生产行为量表数据KMO值为0.844,Bartletts球形检验的卡方值为701.905,显著性水平小于0.001,经过计算,抽取出的3个因子累积可解释变异总量为59.550%,故因子分析中所提取的因子与理论框架中对维度概念的分类基本一致。然后,本文通过Amos7.0进行了问卷题项的验证性因子分析,模型拟合优度指标表明测量模型各项拟合指数均符合标准,表明问卷结构效度得到了验证,可以进行下一步计量分析。

表2 模型主要拟合优度评价表(n=203)

最后,组织认同在激励强度与反生产行为之间的中介效应分析。为了进一步考察激励强度、组织认同与反生产行为之间的关系,本文根据Baron&Kenny的观点,采用三阶段回归的方法进行了中介效应分析。首先,进行自变量对中介变量的回归,见方程1;接着,进行中介变量对因变量的回归,见方程2;最后,依次进行自变量对因变量的回归(方程3 step1)、自变量和中介变量对因变量的回归(方程3 step2),如果自变量和中介变量同时进入方程(方程3 step2)之后,自变量对因变量的回归系数减少,即可判断中介作用的存在。

表3 组织认同在激励强度—破坏行为中介效应的回归分析(n=203)

由表3显示,激励强度与组织认同之间存在着显著的关系(β=0.502,P<0.01),由此可以证明激励强度与组织认同之间是正相关关系,H1得到了验证;激励强度与破坏行为之间存在显著的关系(β=-0.385,P<0.01),组织认同与破坏行为之间也存在着显著的关系(β=-0.542,P<0.01),可以证明员工的组织认同与破坏行为负相关,H2a得到了验证。但是在控制了组织认同后,激励强度影响系数β的绝对值由0.385降到了0.151(P=0.049)。我们可以认为激励强度对员工破坏行为的影响受到了组织认同的部分中介,H3b基本成立。

表4 组织认同在激励强度—违规行为中介效应的回归分析(n=203)

由表4可以看出,激励强度与违规行为之间存在显著的关系(β=-0.382,P<0.01),组织认同与违规行为之间存在着显著的关系(β=-0.483,P<0.01),可以证明员工的组织认同与违规行为之间是负相关关系,H2b得到了验证。但是在控制了组织认同后,激励强度影响系数β的绝对值由0.382降到了0.187(P=0.019)。我们可以认为激励强度对员工违规行为的影响受到了组织认同的部分中介,H3b基本成立。

表5 组织认同在激励强度—滥用行为中介效应的回归分析(n=203)

由表5可以看出,激励强度与滥用行为之间存在显著的关系(β=-0.492,P<0.01),组织认同与滥用行为之间存在着显著的关系(β=-0.526,P<0.01),由此可以证明员工的组织认同与滥用行为之间是负相关关系,H2c得到了验证。但是在控制了组织认同后,影响系数β的绝对值由0.492降到了0.305(P<0.01)。我们可以认为激励强度对员工滥用行为的影响受到了组织认同的部分中介,H3c基本成立。

五、研究结论与讨论

(一)研究结论

本文运用社会交换理论构建了组织激励强度影响员工反生产行为的理论模型,提出的研究假设得到了验证。激励强度与员工组织认同正相关,组织认同与员工反生产行为负相关,组织认同在激励强度与员工反生产行为之间具有部分中介作用。文章的研究结论符合社会交换理论的预期,员工基于组织的激励强度满意度认知可以直接强化组织认同,进而可以抑制员工反生产行为。文章的理论贡献主要是以下两点:第一,在理论上拓展了预测员工反生产行为的诱因,既往研究主要关注的是情绪和公平等诱因的影响,本文证实了激励强度作为理性诱因的影响。第二,构建了新的员工反生产行为作用机制,证实了激励强度能够以组织认同为中介抑制员工反生产行为,清晰地阐述了激励强度、组织认同与反生产行为三者之间的内在联系。

本文的政策建议是:一方面,企业需要更为完整地探索员工反生产行为的诱因,及时评估员工对激励强度的认知,通过调整激励强度预防和抑制员工反生产行为。企业可以根据员工反生产行为的破坏程度和抑制反生产行为的目标提高激励的相容性,抑制反生产行为,进而激励员工采取积极组织行为,可以通过强化组织认同激励员工建言[17]。另一方面,今天的员工生活在物质资源非常丰富的时代,极具独特的个性与价值观,有些甚至与企业的文化、价值观格格不入。因此,企业需要采取提升员工组织认同的管理策略,包括宣传企业形象、企业价值观、企业制度等;拓展员工参与企业管理的渠道;创造和谐的工作氛围、良好的团队凝聚力以及公平的竞争环境;增强员工对企业的归属感,等等,从而降低员工反生产行为发生的风险。

(二)研究局限性及后续研究建议

首先,本文的调查对象主要是来自知识型企业的员工,企业推行激励制度的可操作性比较强,知识员工能够比较清晰地感知到激励强度,从而有助于提高模型的灵敏度。但是将现有研究结论应用于绩效制度不够健全的企业时,需要进一步检验效度。其次,本文的样本企业均处于欠发达地区,知识员工对激励强度的需求可能与东部发达地区企业知识员工的需求存在差异,因此,将本文的研究结论推及到更广范围时需要保持谨慎。最后,企业在激励强度之外履行社会责任也有可能抑制反生产行为,例如,社会责任重构了企业人力资源管理模式[18],鉴于此,后续研究可以检验组织的道德氛围对知识员工反生产行为的影响。

[1]Rd H H and Schwab D P.Pay satisfaction:its multidimensional nature and measurement[J].International Journal of Psychology Journal International De Psychologie,1985(1):129-141.

[2]刘文彬,林志扬,汪亚明,等.员工反生产行为的组织控制策略—基于社会认知视角的实证研究[J].中国软科学,2015(3):158-171.

[3]张一驰.晋升机会在我国销售员工离职倾向决定中的调节效应[J].管理学报,2005(5):576-581.

[4]陈共荣,万平,戴莉芬.上市公司经营者报酬激励强度研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2011(6):46-51.

[5]周宏,刘玉红,张巍.激励强度、公司治理与经营绩效—基于中国上市公司的检验[J].管理世界,2010(4):172-174.

[6]Campbell D J,Campbell K M and Chia H B.Merit pay,performance appraisal,and individual motivation:An analysis and alternative[J].Human Resource Management,1998(2):131-146.

[7]Shaw J D,Gupta N and Delery J E.Pay dispersion and workforce performance:moderating effects of incentives and interdependence[J].Strategic Management Journal,2002(6):491-512.

[8]Gardner D G,Dyne L V and Pierce J L.The effects of pay level on organization-based self-esteem and performance:A field study[J].Journal of Occupational&Organizational Psychology,2004(3):307-322.

[9]Lin T C,Huang C C.Withholding effort in knowledge contribution:The role of social exchange and social cognitive on project teams[J].Information&Management,2010(3):188-196.

[10]唐秀丽,辜应康.强颜欢笑还是真情实意:组织认同、基于组织的自尊对服务人员情绪劳动的影响[J].旅游学刊,2016(1):68-79.

[11]Hekman D R,Bigley G A and Steensma H K.Combined Effects of Organizational and Professional Identification on the Reciprocity Dynamic for Professional Employees[J].Academy of Management Journal,2009(3):506-526.

[12]Settoon R P,Bennett N and Liden R C.Social exchange in organizations:Perceived organizational support,leader-member exchange,and employee reciprocity.[J].Social Science Electronic Publishing,2014(3):219-227.

[13]Campbell J.P.Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology[M].Consulting Psychologists Press,1990:22.

[14]Kumar M and Singh S.Roles of perceived exchange quality and organisational identification in predicting turnover intention[J].Iimb Management Review,2012(1):5-15.

[15]Mael F,Ashforth B E and Alma Mater.A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification[J].Journal of Organizational Behavior,1992(2):103-123.

[16]Spector P E,Fox S and Penney L M.The dimensionality of counterproductivity:Are all counterproductive behaviors created equal?[J].Journal of Vocational Behavior,2006(3):446-460.

[17]李燕萍,刘宗华,郑馨怡.组织认同对建言的影响:基于组织的自尊和工作价值观的作用[J].商业经济与管理,2016(3):46-55.

[18]李勇杰.基于社会责任的保险企业人力资源管理设计[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2014(1):163-167.