乡村绿道使用行为特征研究

——以黄山市徽州区徽州绿道为例

2018-03-19詹巧巧冀凤全

詹巧巧,冀凤全

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230011)

0 前言

乡村绿道是在绿道概念基础上提出的连接城镇与乡村、乡村与乡村之间绿色土地网络的可持续性线性空间,具有线性、连接性、高可及性等特点,具备交通、生态、景观、旅游等多重功能[1]。乡村绿道依托乡村水系、田野、道路,通过构成区域产业发展框架,带动城乡一体化发展,是城、乡、绿、育有机结合的良好载体。自20世纪80年代以来,乡村绿道的建设工作已陆续开展,然而快速化和探索性建设导致绿道使用过程中面临复杂的问题和矛盾,部分区段因缺乏对游人的使用特点的研究,导致使用率低,造成资源浪费。随着绿道使用问题的日益凸显,国内外对绿道的研究也开始从生态性评估[2]、规划思路[3]、建设标准[4]转向关注人在绿道上的使用需求[5-6]。然而以往的研究主要关注使用者属性对绿道使用的影响,研究对象多为城市区段绿道和城乡结合道,对于乡村绿道行为特征的系统研究较少。为了真正满足居民和游客需求,充分发挥绿道的复合功能,本文在文献梳理的基础上,运用问卷调查和定量分析法,以位于黄山市徽州区的徽州绿道为研究对象,基于SPSS软件平台,通过描述性统计、卡方检验、相关性分析等方法,系统分析乡村绿道的使用特征,探讨适宜乡村绿道建设的方法和途径,从而为乡村绿道的规划调控和品质提升提供新思路。

1 研究对象概况

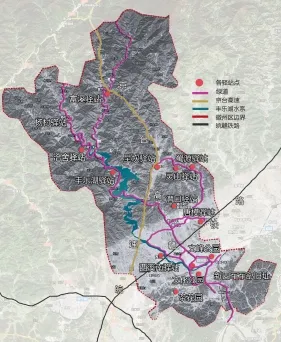

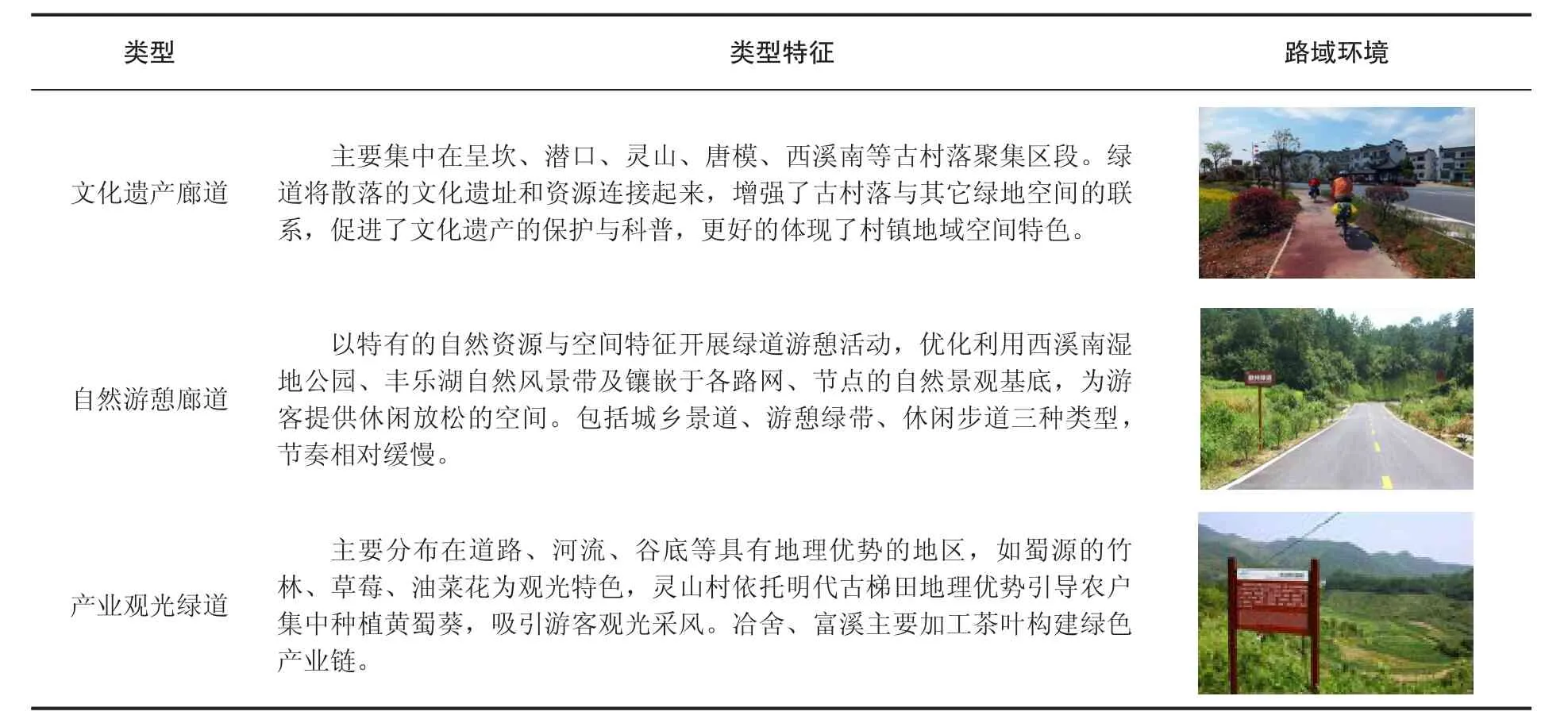

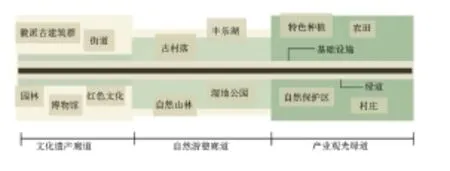

徽州绿道位于黄山市徽州区,是徽州区“111”旅游工程的重要载体。沿线串联新四军纪念馆、文化公园、潜口民宅、西溪南、呈坎、灵山、蜀源、唐模、丰乐湖、冾舍、富溪、杨村等站点,目前已建成绿道128 km,共有驿站7处,19区段(如图1)。沿途有田园、河流、山谷、森林等自然景观,聚集古村落、民居、牌坊等文化元素,设有标准的人行步道、自行车道、自驾车道和驿站等设施,通过绿道将四镇三乡建立为一个休闲慢生活系统。根据乡村绿道的功能分类,结合绿道现有建设情况,将徽州绿道分为三种类型(如表 1、图 2)。

图1 徽州区徽州绿道概况 作者绘

2 研究方法与结果分析

2.1 问卷调查样本选择与调查内容

研究主要通过问卷调查、行为测绘、实地走访的方式对绿道使用情况进行数据收集。问卷调查法省时省力和匿名性的特点便于定量分析,是本研究的重点研究方法。问卷内容包括使用者属性和行为特征两部分,基于行为学理论对使用者进行定点分区段随机抽样调查。选取新四军纪念馆、文化公园、潜口、呈坎、唐模、西溪南、灵山、富溪八个重要站点进行研究,八个样本绿道网较为完善,且涵盖绿道的所有类型特征,集文化、自然休憩、产业观光于一体,安全性与可达性指数较高,绿道景观元素丰富,各区段绿道绿道情况(如图3)。在绿道基础设施较为完善,客流较为集中的地方,使被调查者在积极配合的情况下完成问卷,问卷质量较高。调研时间为4月27日至5月30日,共发放问卷414份,回收405份,剔除45份无效问卷,有效率为87%。

表1 徽州绿道三种主要类型

图2 徽州绿道组成特点 (作者绘)

图3 各样本区段绿道路域概况 (作者绘)

2.2 数据处理方法与结果分析

2.2.1 绿道的使用对象特征分析

基于SPSS19.0软件平台对问卷人口学基本信息进行描述性统计(如表2)。由表2可见,性别结构上,女性(占52.3%)略多于男性(占47.7%)。年龄结构上,以中青年(18-39岁)及中老年(39-60岁)为主,老年人和青少年相对较少,多由中青年陪同。使用人群中,黄山市内居民(占52.4%)远高于黄山市外居民(占27.5%)及省外居民(占19.3%)。这与以往的研究基本相符[7],说明乡村绿道的使用对象大部分依然为省内客源。节假日和休息日期间外地人增多。这是由于乡村绿道使用人群更为复杂,绿道服务对象趋向于本地人群与旅游人群的复合对象转变,很大一部分游客通过旅游目的体验绿道。职业上,学生和企业员工占比居多分别为24.5%、27.4%,政府及事业单位人员以及其他职业人员也占较大比例,务农人员及退休人员占比相对较少。说明乡村绿道对于调动村民参与积极性还不够,未来应在惠民方面加强建设,丰富村民的生活方式。收入方面,低收入人群(月收入≤1500元)占22.2%(包括学生在内),中高收入人群(1500≤月收入≤8000元)占66.5%,高收入人群(月收入≥8000元)占11.3%。说明低收入与高收入的人群对绿道的参与性较少,参与性较高的主要为中高收入人群。从分析结果来看,使用对象方面除居住地存在差异外,不同地区绿道使用对象特征基本无异。

表2 使用者属性特征统计

2.2.2 绿道的使用行为特征分析

图4 绿道的使用行为特征(作者绘)

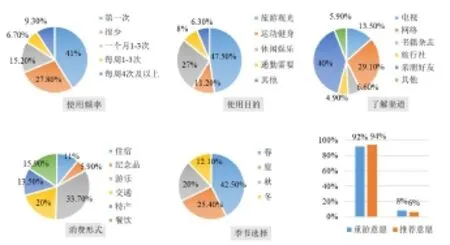

采用饼状图对绿道的使用行为特征进行统计(如图4)。图4可见,游客来徽州绿道的体验目的主要是旅游观光和休闲娱乐(占47.5%、27%),而城市绿道的体验目的主要为运动健身和休闲游憩[8]。说明城市绿道重点关注居民康体休闲需要,而乡村绿道主要以旅游为导向带动地域经济发展。绿道使用频率整体较高,固定使用占31.2%,第一次使用占41%,近一半的受访者第一次来体验绿道。而城市绿道固定使用者占比远高于第一次和很少频率,这表明城市与乡村绿道的统筹发展要考虑到不同区段的使用差异。了解徽州绿道的渠道主要以亲朋好友、网络为主,电视及书籍杂志渠道相对较少,今后应在公交车、站牌流动台、标识、旅游宣传刊页等方面推广绿道。使用者在绿道上的消费主要以餐饮、游乐、交通费用为主,纪念品(占5.9%)的消费较少,说明纪念品的形式老化,需要乡土产品的艺术加工和再创新。收入较高的人在绿道的消费较高,收入在3000元以下的游客,几乎没有太多消费,说明绿道的消费不能满足大众,应丰富产品层次,满足大众需要。季节的选择上,大部分人选择春天使用绿道(占42.5%),冬天相对较少(占12.1%),这与黄山的气候相吻合。通过统计发现占92%的游客愿意重游,占94%的游客愿意将徽州绿道推荐给他人,说明徽州乡村绿道的建设总体比较成功。

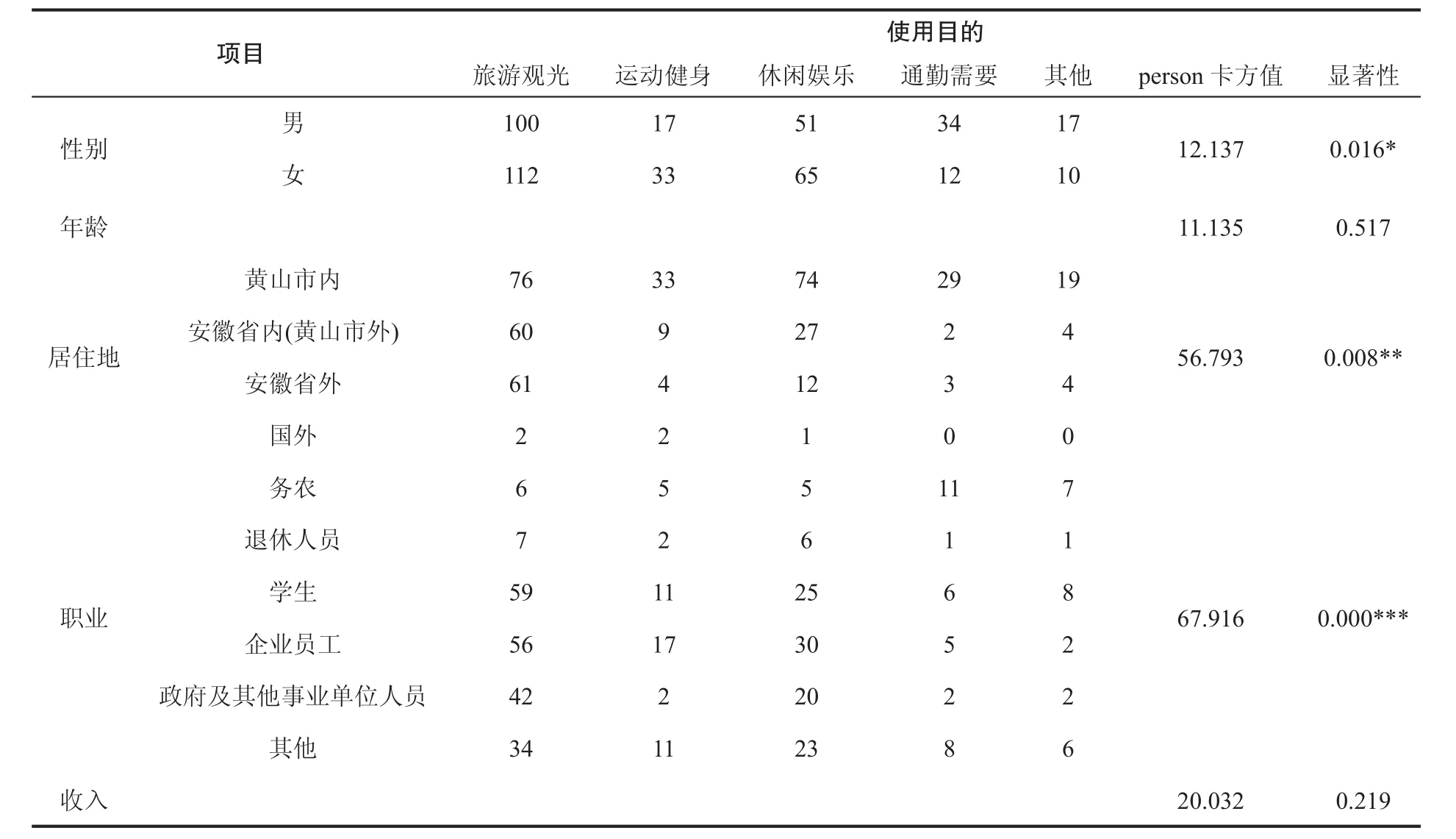

基于数据统计,使用方差和相关性分析检验使用者属性与使用目的(如表3)和使用频率(如表4)的差异关系,探讨使用者属性与使用行为特征的影响作用。由表3可见,被访者的不同性别、居住地、职业属性影响着绿道的使用目的。女性选择旅游观光、运动健身、休闲娱乐活动的人数明显高于男性,而男性在通勤和其他活动方面略高于女性。距离绿道越近的黄山市内居民进行运动健身、通勤需要、休闲娱乐的活动频率明显高于市内与省外居民。学生、企业员工、政府及事业单位人员的旅游观光、运动健身、休闲娱乐活动明显高于务农与退休人员。而不同年龄、收入的受访者对绿道的使用目的则没有明显影响。

表3 使用者属性与使用目的卡方和相关性检验

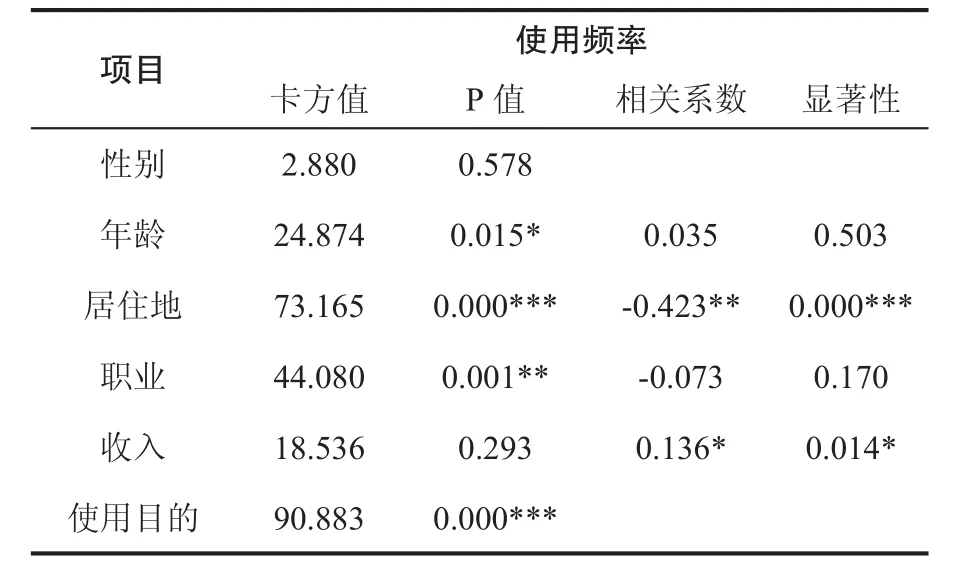

由表4可见,不同年龄、居住地、职业、使用目的受访者在使用频率上具有显著差异。通过相关性分析发现,居住地与使用频率呈显著负相关,表明距离绿道越远,使用频率越低。收入与使用频率具有正向关系,表明随着使用者的收入增加,绿道的使用频率也逐渐上升。这是由于乡村绿道的活动主要以旅游休闲为主,相较城市需要更多的消费活动。

表4 使用者属性、使用目的与使用频率的卡方和相关性检验

通过行为勘测和实地走访发现被访者活动区段主要集中在呈坎、唐模、西溪南、灵山等文化遗产区段。游憩绿道,即丰乐湖等自然观光带游客次之。产业观光绿道区段如蜀源、富溪等区段游客极少,绿道实质上几乎等同于村村通,已经失去了绿道的部分功能。不同区段的游客集中和不平衡情况,反映了绿道旅游的成熟度,说明徽州绿道旅游还处于初级开发阶段,主要依靠传统文化资源带动经济发展,未能充分拓展绿道的增值功能。绿道的增值功能即休闲产业功能,是基于生态环保、休憩功能、康体教育等功能延伸出的附加功能[9]。相较城市绿道的活力与前景,乡村绿道需要休闲产业的支撑来活化和复合化绿道,对于产业观光区段应针对性加强建设和宣传力度,激发绿道活力,拉动乡村经济发展。

3 结论与展望

(1)使用者属性特征。乡村绿道的使用对象多为游客,属性特征较为复杂,受社会文化等因素(如人格、经验、文化背景等)影响,不同人口特征反映出不同类型游客群体的出行决策行为和喜好偏向[10]。随着绿道旅游的发展,我国乡村绿道使用人群正逐渐呈现范围广、类型多、大众化的特点,不同人群使用与需求差异较大,绿道需要根据复杂人群的特点完善规划与管理从而满足更多元的功能需求。徽州绿道使用人群在性别上比例对等,说明乡村旅游活动中男女性有同样的外出机会和休闲时间,出游决策影响力对等。游客主体年龄上以中青年为主,学生、企业员工和政府、其他事业单位人员所占比例最多(共占68.9%),并呈现出明显的大众化、高学历和中高收入特征。月收入在4000~8000的中高收入者和家庭出游人群占比值较高,绿道管理者需重视这部分游客的心理需求,努力开发适销对路的产品并引导其积极消费从而增加经济效益。月收入低于1500的收入者也占较大比例,通过实地走访发现这部分人群多为在校大学生,出游目的多为旅行、写生等低消费的体验活动,绿道应根据这部分游客的需求,充分发挥绿道的社会文化效益,为学习者提供更好的体验平台。对游客居住地研究发现客源具有高度省域性的特征,反映出绿道的知名度还比较薄弱,发展相对不够稳定。

(2)使用者活动特征。根据研究结果可知性别、居住地、职业属性影响着绿道的使用目的,而年龄、收入、居住地、职业、使用目的也影响绿道的使用频率。绿道设计者应根据不同人群的使用目的和频率引导绿道的规划管理,在不同区域进行针对性设计从而提高乡村资源的利用率。使用目的主要包括旅游、休闲、康体和通勤,前两者主要活动范围集中于各村落站点,而康体活动主要在自行车骑行路段开展,通勤则是由各村沿绿道向黄山市区通行。徽州绿道使用主要出于基本层次和专门层次的需要,行为层次较低,缺少较高层次(健身、购物)的利用。这与乡村地区缺乏高品质的旅游商品和休闲娱乐设施相一致。游览形式还是以静态观赏为主,滞留时间短、消费水平平均较低。游客滞留时间除与来源地距离分布有关,还主要受绿道旅游功能影响,反映出绿道较弱的旅游功能,间接影响了游客的消费行为。徽州绿道游客的推荐率和重游率较高,文化和自然景观是影响满意度的核心。今后仍需立足本地资源特色,引导高层次旅游,充分发挥绿道的复合作用。

绿道网络包含着宏观和微观不同层次的空间规划,其耦合连接功能,能够有效整治乡村污染、改善生态环境,对乡村绿地生态格局的稳健和带动村民的休闲活动具有重要意义。随着乡村绿道使用行为的逐渐常态化。绿道的规划、设计和管理应该多关注使用者的行为取向,更好地贴近游客的使用需求。受地理条件限制,乡村绿道的影响力相对较弱,除了注重使用者的现场体验,还需要公众媒介的宣传影响刺激使用者的出游动机、创新特色旅游产品、增加大众娱乐项目、强化使用者的认知,从而进一步优化资源结构。本文在文献梳理的基础上,运用问卷调查和定量分析法,对徽州乡村绿道使用者属性、行为特征以及相互之间的作用关系进行研究,初步归纳了乡村绿道的使用特征,但对其在绿道规划设计中的应用探讨不足,后续研究考虑结合不同使用者的需求及行为特征,在绿道的空间布局和设施配置等方面展开调研,以更好地指导绿道建设。此外,中国乡村地域条件差异较大,未来可以进行更多不同地域的综合研究,分类探讨绿道的使用特点。