唐山大地震的记忆

2018-03-18乔元武

☉乔元武

序

唐山是一个历史渊源很深的城市,这里曾是中国近代工业的摇篮。李鸿章办洋务时,跟英国人一起在这里办了开滦矿务局。为了把挖出来的煤炭运给北洋海军,不久后,中国第一条铁路也修在了这里。

但今天的唐山,没有一点点历史留下的痕迹。宽阔平坦的道路,拔地而起的高楼,市区里最老的建筑,也不过是带着些许上世纪80年代风味的小红砖楼。这是一座重建的城市,1976年的大地震几乎夷平了市区范围内的一切建筑物。这个城市也早已肃清了大部分痕迹,仅留下几处遗迹供后人凭吊。

我们这一代人,从一出生就学会了和地震这件事“和平相处”。小学一年级的时候,学校就人手一册地给我们印发了《防震减灾常识》。手册教给我们地震的原理、前兆、逃生技巧、灾后重建等知识,蓝色的封皮我到今天都记忆犹新。逢年过节随长辈访友的时候,他们遇见一些不算熟悉的人,往往会互相聊聊自己在地震中失去了哪些家庭成员,仿佛这样就拉近了彼此的距离。小时候我对这些细节从没有深思过,直到长大后才发觉一个城市的人能如此坦然地面对至亲的离开,并不是一件容易的事情。

作为后来人,我对那场地震既陌生又熟悉。那个年代影像器材远未普及,虽然长辈们都亲身经历过,但我在家里从没见过任何一张记录那场地震的照片。

40年前的那个凌晨,到底发生了什么?在一场杀死24万人(官方数据)的天灾中,我的家人是怎么幸存下来的?死里逃生的他们又是怎么在眼前这个末世般的灾难现场中开始新生活的?带着这些问题,我开始了我的纪录片拍摄。

唐山大地震遗迹

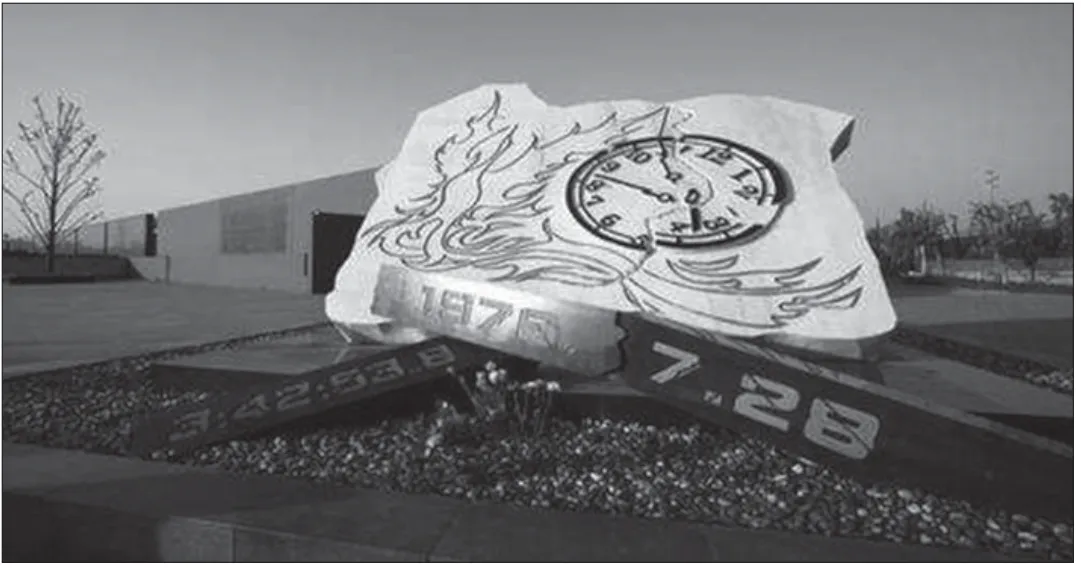

地震 时针定格在1976年7月28日3时42分53秒

谈起那场地震,几乎所有亲历者都会提到的一点,就是热。唐山是个季风气候城市,冬冷夏热本不足为奇。但那一年夏天从7月份以来,城市就笼罩在一片难以言喻的高温之中。大地震来临的前夜,27日晚上,更是热得离谱。很多工人结束一天的劳作之后,都习惯在太阳落山后出来走走,或在路灯下打打扑克,或三两知己聚在一起聊东聊西,享受每天难得的清凉一刻。但这一天,这种清凉并没有如期到来。虽然天已经黑了,但仍然酷热难耐。

唐山地震遗址公园纪念雕塑

爷爷说,那天“街上乘凉的人比平日里少了很多,大家都耐不住酷热早早回家去了”。很多人可能都觉得,天这么热不如早早睡了。谁知道他们其中的很多人,竟然永远没有机会再醒过来了。

姨父当过兵,后来复员分配到了唐山钢铁集团公司。27号晚上,正好轮到姨父值前半夜的班,交接时间是凌晨3点。接替他的人来得稍微早了一点,他俩一起在厂房外边站着抽了支烟,可有可无地说了两句闲聊的话,履行完程序,姨父就骑自行车准备回家睡觉。这一趟回家的路他一般要骑半个小时左右。

时针滴滴答答地走着,像死神的脚步声。3时42分53秒,地震降临了。

“那感觉就像有人在使劲摇晃我”,妈妈对我说。她当时跟我大姨睡在一起,还以为是睡在身旁的姐姐在摇晃她想要叫她起来,但她在睡梦中迷迷糊糊地没有彻底醒过来。紧接着,她感觉眼前突然亮若白昼,她以为是谁把屋子里的灯打开了。正要问身旁的大姨发生了什么,但还没来得及开口,屋子就坍塌了。掉下来的水泥屋顶狠狠地压在她的身上,让她一瞬间就失去了意识。睡在她身边的大姨也是一样,她们都没来得及说上一句话,就统统被掩埋在了废墟下边。

无独有偶,在地震来临的那一刹那,爷爷也在一片宛若白昼的光线中惊醒,同时还听见轰隆隆的巨响,好像远处一直在打雷一样。那声音越来越近,光也越来越亮,但不同于屋里昏黄的钨丝灯泡,那是一片类似于日光的白光。后来他才知道,这就是所谓的地震前兆:地光和地声。他起身的同时,屋子开始剧烈地摇,身旁的奶奶还在睡梦当中。他想赶紧叫醒奶奶一起往屋外跑,但还没等他叫醒奶奶,屋顶就砸下来了。他只好下意识地趴在床上,本能地用手护住头部,他感觉脚踝部位一阵剧痛袭来,觉得自己可能不行了。但幸运的是,疼痛很快过去了,塌下来的屋顶并没有砸到他的要害部位,只是脚踝有些扭伤。他开始试着用手扒开盖在身上的废墟,这些瓦砾和石块并没有很结实地垒在他身上,不一会儿他便从废墟中挣脱出来。看着自己的屋子化为一片废墟,他内心很清楚这是发生了地震,马上开始在废墟中寻找自己的家人。奶奶、姑姑,还有当时才两岁的叔叔都在屋子里,我的爸爸则去了太奶奶家中过暑假。他先喊了几声,很快废墟下传来姑姑的声音,说自己没事,叔叔也在她的怀里没有受伤。但是怎么叫都听不见奶奶的声音!爷爷正费力地用手扒着废墟,突然听到身后有人喊他的名字,回头一看是二爷爷过来了。他们一家已经全部脱险,于是他便赶来看看这边的情况。两人一起努力,很快就挖出了姑姑和叔叔,并把他们安顿好。过了一会儿,奶奶也从废墟中被挖了出来,但她下身流了很多血,意识已经模糊,更糟糕的是,奶奶的下半身完全失去了知觉。

姨父回到家刚躺在床上准备睡觉,地震就发生了。他凭着当兵时练就的一身机敏,一个侧身就从窗户闪出屋子外。几乎是同时,屋子倒了下来。他赶紧开始扒废墟,不久便救出自己的家人。看到一家人都无大碍后,他立刻想起当时和他处于恋爱中的大姨,冲上自行车飞驰而去。

电光火石间姨父的这一个决定,很大程度上挽救了我妈妈一家的生命。

到我妈妈家以后,姨父看到整个房屋已经完全坍倒。姥姥、姥爷、大姨、妈妈一家四口人也完完全全被掩理在废墟之下。叫喊了几声之后,首先传来回声的是姥爷。姥爷曾经也是个军人,凭借着灵敏的身手躲过了致命的石块。姨夫顺着声音摸索,不久便救出了姥爷,接着是睡在旁边的姥姥。救出二老之后,三个人一起叫着大姨和妈妈的名字,但是沉默的废墟迟迟没有回应。三个人只好凭借屋子的相对位置不断用双手扒开表面的沙土和碎石,一点点摸索着。这时候,离地震发生已经过去两个多小时了。人被埋在废墟下的时间越长,生存的概率也越低,所有寻找亲人的人们,都紧紧地绷着一颗心。

此时的唐山,就好像一个刚刚遭遇迎头重击的人,面对着突如其来的打击,无所适从。许多影视作品都试图重现灾难后第一时间的现场,但没有哪一部刻画得足够准确。在地震刚刚过去的几个小时里,没有哭天抢地的人群,也没有血流成河的街道,有组织的救援更是在震后足足24个小时之后方才到达。面对这猝不及防的灾难,弥漫在城市上空的,只有安静。

那些像我姨父和爷爷一样有幸躲过一劫、从废墟中脱身的人,都在第一时间开始了对自己家庭成员的救助。从废墟中被挖出来的人们,伤势不重的也很快投入这场轰轰烈烈的群众自救运动。救完自家的人,就会帮着救邻居家的人。

市政服务早已瘫痪,一些社区街道办的工作人员把红色的袖标往胳膊上一戴,登高一呼,就成了这一小片灾区的最高领导。在他们的疏导和指挥下,救灾行动竟然有条不紊地开展起来,在一些地方甚至形成了一些聚集医疗力量的医疗点。每个人的心中都很清楚自己要做些什么,或是在废墟中寻找自己的亲人、朋友,或是将已经死去的亲友的尸体搬运去集中的地点。整个城市好像在上演一出哑剧,在做完自己的事情之前,人们还来不及哭喊。

奶奶就是在这些临时搭建的医疗点接受了第一时间的抢救。但也仅仅是简单的清创、止血而已,更复杂和专业的救护行动受条件限制根本无从展开。这让很多本来伤势并不足以致命的伤员因为贻误了治疗时机而丧命。快天亮的时候,天开始下雨了,是瓢泼大雨。雨水夹杂着废墟下死伤者的血液在街道上弥漫开来,刚刚还因为麻木而无力悲伤的人们开始冷静下来,失去亲人的哭声和喊声此起彼伏。

爷爷在二爷爷一家的帮助下用盖柴火的防水布支起了一个简易的帐篷,让一家人免于淋雨。奶奶已经从昏迷中清醒过来,虽然还是感觉不到下身的存在,但血已经止住了,暂时脱离了危险。爸爸也从太奶奶家回来了。地震来临时,他和太奶奶一起躲在屋子的墙角下,整个屋顶塌下来后,这个墙角奇迹般地没有倒掉,两人安然无恙。把一家人暂时安顿好以后,爷爷决定立刻去学校看看,他放不下那个他工作的地方。那是个集体利益大过天的年代。

天已经蒙蒙亮了,姨父和姥爷在废墟下摸索良久以后,总算挖出了大姨,她只是受了轻伤,没有大碍。但却怎么也找不到妈妈的位置。时间一点一点过去,姥姥急得掉眼泪。正在这时,姨父总算在一块石板下发现了已经昏迷的妈妈。他和姥爷一起把人挖了出来。因为吸入了大量粉尘,严重窒息,妈妈的脸色已经呈青紫色,头上也被砸出了一个橘子大小的鼓包。如果再迟一点点,也许人就不行了。姨父和姥爷确认了妈妈还有呼吸,身上也没有出血点,就把她抱进了帐篷里。虽然都受了轻伤,但一家人得以团圆,已经是万幸了。帐篷外不时传来邻居家失去亲人的痛哭声,更有些家庭惨遭绝户,没有一人幸免于难。

没过多久,妈妈渐渐醒了过来,有了微弱的喘息声和咳嗽声。姨父凑过去把她抱在怀里,她一点点睁开眼晴,嘴里似有似无地吐了几个字:“我要喝水。”姨父赶紧拿水给她。凭借着在部队里学习到的急救经验,他对妈妈说:“第一口水你不要喝下去,先好好漱漱口。”妈妈听了姨父的话,抿了一口水以后开始漱口,随之而来的是强烈的呕吐感,一阵干呕以后,她吐出了一口浑水,夹杂着不计其数的砖泥和尘土。如此反复几次之后,才将呼吸道里的粉尘吐干净。一家人在帐篷里避雨到上午10点左右,突然又发生了一次十分强烈的余震。离帐篷很近的一面残缺不全的砖墙轰然倒下,险些砸到帐篷。一些砖块已经滚进了帐篷里,这让一家人倒吸了一口冷气,但好在没有产生更严重的后果。到这里,妈妈一家已经全部转危为安了。

唐山大地震受灾群众雕塑

救援 对幸存者来说,考验刚刚开始

唐山是京津唐城市圈的交通枢纽,有着四通八达的铁路和公路网。但在强烈的地震波破坏下,铁路已经完全丧失功能。离震区最近的第38军在接到指令后火速启程赶往灾区。路基损毁,铁轨弯曲,救援的火车不得不停在远离城市的地方。车上的物资和人员被转移到汽车上继续向灾区运送,但路面也已经被严重损毁,很大程度上影响了救援队伍的到达。第一批解放军到达唐山市区时,已经是29日的凌晨了。在灾难发生后到解放军赶到这接近24小时时间里,唐山市已经彻底失去了现代化城市赖以生存的市政服务和执法力量。整个城市处于完全无序的状态,这对于人性是一个艰难的考验。

历史无数次地告诉我们,永远不要去考验人性。

爸爸说他人生中感到最绝望最恐惧的时刻,是在地震后的第一个晚上。29日入夜后,市区内突然涌入了一批从东边县区逃亡到市区的村民。他们不仅四处乞讨食物和饮用水,还带来了个可怕的消息:位于市区东边的陡河水库大坝在地震中受到严重损坏,洪水可能很快会来临。本就慌乱的市民们听到这个谣言后更加手足无措,一些人开始带着家人往西边转移。在突如其来的灾难面前,比食物更珍贵的是干净的饮用水。当时自来水系统还没有成熟,很多家庭贮水都是采用陶瓷质地的大水缸,这些脆弱的瓷器在地震中几乎无一幸免,很多家庭失去了水源。哪怕是一些有少量存水的家庭,经过了一天的时间,也面临着缺水的难题。瘫痪的市政系统根本做不到对珍贵的水源进行集中调配,因为抢水而造成的冲突此起彼伏。整个城市面临着缺水的危机,秩序的完全崩溃似乎一触即发。而老天又在此刻十分配合地刮起了大风,天上不时有闪电划过,雷声隐隐约约,时远时近。加上哭闹的人群,人心惶惶的逃难者,当时刚刚念小学的爸爸觉得在眼前的这个世界里十分无助。

一些灾民在失去亲人的痛苦中难以自拔,又面临着缺水、缺食物、缺住所、缺医疗等生存问题,已经处于崩溃的边缘。好在解放军总算来了。爷爷说,解放军进城后做的第一件事,就是稳定已经处于崩溃边缘的城市秩序,据说还枪毙了一些投机倒把、伺机盗窃国家财物的人。秩序稳定以后,解放军和唐山灾民一起继续进行救灾活动。不停地有人从废墟下被挖出来,他们有的还有呼吸,有的则已经是一具尸体。

尸体堆积如山,他们被运往几个指定的地点进行处理,以免污染水源或引发瘟疫。负责卫生工作的军医则在市区内设立了很多医疗点,比起之前灾民自发搭建的那些,这些医疗点不论医疗水平还是物质条件都有很大的进步,挽救了很多人的生命。天空中不时有飞机飞过,喷洒灭蚊灭菌的药物。一些穿着防化服的军人也挨家挨户喷洒药物,并向居民分发了一些简易的灭蚊灭虫工具。这一切都是为了防止大灾以后出现大疫。“那个夏天,蚊子和苍蝇都绝迹了”,爸爸对我说。

爷爷一家当时住的地方不远处有一家冷冻厂,里边储存着冻肉等副食品。地震以后,解放军组织人员接管了冷冻厂,有秩序地向灾民发放里面的食物。爷爷一家人就吃着冷冻的兔子肉,度过了地震后最开始的几天。奶奶在休息了一天以后,下半身仍然没有知觉。而且似乎是因为膀胱受了伤,她始终无法排尿,小肚子已经微微鼓起来了。爷爷将奶奶抱上了一辆小板车,把她推去解放军设立的医疗点。但那里的军医表示当前条件下无法为患者进行导尿,只能等后续支援抵达之后再进行。爷爷无奈地回到了帐篷里。但进入震后的第三天,奶奶的小肚子越来越鼓,已经变得有些透明了,爷爷再也等不及,一大早便出去四处打听当下城内的医疗情况,一些人告诉他在市区西边有一家上海医疗队设立的医疗点,据说水平很高。爷爷二话不说就推着奶奶上路,一路上,不认识路的他边打听边摸索,足足走了一上午才到达这个人们口中的医疗点。但那里的条幅上赫然写着几个大字:市直机关和干部医疗点。

顾不得那么多了,爷爷推着奶奶就往里走。刚一进门,迎面走来一个身穿白衬衫黑工裤的大个子,头上梳着油花花的大背头,有一种大干部的派头,跟当时全城救灾的唐山市民在一起显得特别不协调。他问爷爷是来干什么的,爷爷跟他说明情况后,他说:“不行,这里是市直机关医疗点,不接待周围群众。”爷爷跟他解释道,奶奶的情况现在很危急,急需救治,请他行行方便,他却不由分说地伸手想把爷爷往外推。正在爷爷为难之际,不远处的帐篷里走出几位大夫,其中领头的是一位稍微上了点年纪的女大夫,戴着眼镜,衣冠整洁,白帽子下有一缕银灰色的头发。她看到爷爷后走了过来询问情况,跟那个大个子讲道:“请你马上离开,我要给这位妇女导尿。”那个人才不情愿地走开了。奶奶躺上了病床,整整导出三大罐尿液,尿液中已经充满了红色的絮状物,膀胱因为受伤而出血。这位大夫还对奶奶的身体进行了全面的检查,发现下半身失去知觉的原因是脊柱受伤而导致截瘫,必须马上转移到后方医院接受全方位的医疗救治,否则有终身瘫痪的危险。爷爷表示感谢后匆匆辞别了这位大夫,他之后曾在我市的晚报和杂志上多次发文表达对这位上海医疗队女大夫的感激之情。爷爷打听到危重伤员可以转送到我市的机场乘坐军用飞机转移到沈阳接受治疗,于是又马不停蹄地将奶奶推去了机场,看着奶奶上了飞机以后才回到家中。到家时已经是深夜,爷爷的脚踝本来就被砸伤了,走了一天的路,已经肿得像个苹果一样。

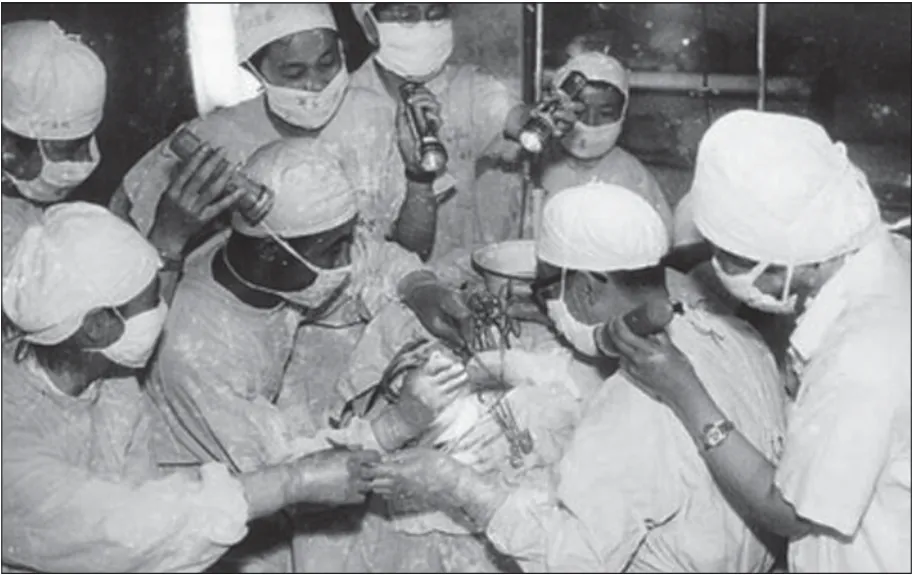

地震后救援,上海医疗队队员打着手电筒为地震伤员做手术

记忆 不需要想起,因为从未忘记

唐山大地震满40周年了。虽然今天住在这个城市的很多人都经历过那场劫难,但没有经历过的人,正在成为城市中的大多数。作为一个资源型的城市,与其他城市相比,唐山似乎是一个幸福指数很高的小城。很难说这有没有受到地震这件事情的影响,但一场带走24万人的灾难,注定会在住在这个城市的人们心里,留下永久的痕迹。对于这个问题,我询问了妈妈。

“对于我自己来说,经历过这件事让我战胜了内心的恐惧。我小的时候回家要经过一片玉米地,有时候回家晚了就要穿过那片漆黑的玉米地。我曾经十分害怕,脑海中会浮现出死人啊鬼啊这类东西。地震以后,每天挖出来的尸体就堆在离我们帐篷不到一百米的地方,到了晚上才会有专人负责运走。有一天,我还看到一个我们班的男同学被人抬进了尸体堆中。我慢慢地接受了这些东西,也许就是习惯了吧,以后几乎再没有什么能吓到我的东西了。另外,我觉得地震让唐山人想‘活在当下’。身边许多人通过买卖煤炭或者股票赚了钱以后,都没有像江浙地区的人那样用赚来的钱继续投资,而是直接消费掉了。对于身外之物,包括钱,很多唐山人都抱着一种‘我可能明天就会失去它’的态度,这也可能是唐山街头的名车在全国范围内都很有名的原因吧。”

没有经历过的人似乎真的很难理解这种感受。生与死就在一念之间,活好当下的每一秒,对于经历过地震的人们来说,是很自然的一种选择。

在采访的过程中,我意外地发现,爸爸和妈妈虽然对于彼此家庭在地震中的经历有所了解,但都只是大概。对于许多细节问题,两个一起生活了几十年的人,并没有进行过很深刻和全面的交流。我问他们原因,他们说并不是他们要刻意回避这个话题,而似乎是某种心照不宣的默契,就是单纯地觉得没有必要去讨论这件很沉重的事情。“与其怨天尤人,念念不忘,不如放下包袱,轻装前进,这才是最好的,尤其是你们年轻人”,妈妈这么告诉我。