“π型人才”视角下的广播电视专业硕士培养现状及对策

2018-03-16赖黎捷卫彦瑾郭凯

□ 赖黎捷 卫彦瑾 郭凯

教育部2009年发布的文件《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》中明确指出,专业学位研究生的课程设置要以实际应用为导向,以职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心①。广播电视领域作为艺术硕士(MFA)的专业领域之一,区别于传统的广播电视艺术理论、广播电视文艺研究的学术型研究生教育模式,培养突出广播电视的专业特点,重视作品创作和社会实践。旨在培养具有良好职业道德、具备系统专业知识、高水平技能和一定艺术造诣的高层次应用型广播电视专门人才②。我国最早开设全日制广播电视专业硕士的是以中国传媒大学为代表的一批高校,2010年开始招收。随后陆续有高校开设该专业,根据中国学位与研究生教育信息网查询统计,截至2017年6月,全国开设广播电视专业硕士的高校总计有57所。

一、广播电视专业硕士培养方案及存在的问题

硕士研究生培养方案是研究生培养体系中的核心环节,是培养研究生的主要依据,对现阶段广播电视专业硕士研究生培养方案的调查和研究,可以为优化广播电视专业的研究生培养提供有益启示。

本研究小组围绕硕士点设置的研究方向、课程体系等方面对57所高等院校的广播电视专业硕士培养方案展开调研,分析其培养思路,发现以下几个特点及普遍存在的问题。

(一)研究方向:细分化设置明显,传统媒体仍居绝对优势

研究方向的划分体现培养的针对性和指向性,尽管广播电视已经是艺术硕士下的一个研究领域,但大多数高校仍在广播电视领域下设计了方向。

1.学生可选方向数量有限,培养内容存在同质化倾向

在统计中,有44所高校明确区分研究方向,占比77.2%;有13所高校尚未区分研究方向,占比22.8%。大多数的高等院校逐步重视其针对性培养,硕士研究生专项技能的培养渗透到了广播电视专业硕士的培养方案中。

通过对每所高校的研究方向数目的进一步统计,我们发现,有34所高校区分两个以上的研究方向,占高校(区分研究方向)总数的87.18%。其中开设1个研究方向的有5 所高校,“2 个”有 12 所高校,“3 个”有 9 所高校,“4 个及以上”有13所高校。研究方向为“2个”、“1个”和“不区分研究方向”的高校为34所,占比为59.6%,说明超过近一半的高校在研究方向的设计上可供学生选择的余地较少。

研究方向划分越详尽,高校的专业化培养越明晰。高校都较为重视培养方向的划分,大多区分了研究方向,但因师资和技术设备等因素影响,一般只设定2-3个研究方向,划分数量较少,可供学生选择类别少。

此外,在研究方向和对应课程培养上,以中国传媒大学、南京艺术学院、西北大学为代表的个别高校依据研究方向分别设置专业课程之外,大部分高校的专业课程在设计上区别不大,不同专业方向在专业课程安排上甚至完全一致。因此,广播电视专业硕士培养正在朝个性化发展中,但实施中差异化仍不显著,专业课程和内容设计存在同质化。

2.“编导”是重点培养方向,新媒体类呈明显弱势

以关键词进行统计,高校中含“制作”的方向有11所,含“策划”的方向有9所,含“管理”的方向有7所,含“艺术创作、作品创作”的方向有6所,含“数字媒体”的方向有6所,含“摄影”的方向有3所,含“播音主持”的方向有21所,含“编导”的方向有25所,含有“新媒体”方向的有5所。

编导方向是学习和掌握影视类节目编导、策划、创作、制作等方面的专业理论、知识与技能的专业,故而包含“策划”、“制作”和“艺术创作和作品创作”的方向,可容纳入编导及其相似专业作为整体进行讨论。总计开设“编导”及“编导”近似专业方向占高校(区分研究方向)总数的63.2%。研究方向为“播音与主持艺术”的方向有21所,占比36.8%。

可见,“编导”方向仍然为广播电视专业硕士领域的核心方向。其中核心课程的设置也必然和编导的理论和技能相关。

(二)课程设计:必修与选修存在不足,新媒体仍需加强

1.课程体系设置存在缺失

通识素养认知不足。课程体系安排方面,高校基本的课程结构为“公共课+必修课+选修课+实践环节”。在公共课上,南京艺术学院、陕西科技大学等6所高校除了全体学生必修的公共课外,还设置了“公共选修课”,以培养学生对学科外的兴趣爱好以及知识面的拓展。其余的51所高校并未设置“公共选修课”,在学科之外的培养意识较弱。

专业必修课层次不明晰。必修课上,中国传媒大学、北京大学等为代表的21所高校所设专业课名称为“专业必修课”,南京艺术学院、新疆艺术学院和江汉大学所设名称为“学位必修课”,其余高校开设名称多为“专业课”或“必修课”。“专业必修课”“学位必修课”“专业课”和“必修课”虽在名称上不同,但课程都指向广播电视专业硕士核心能力的培养。

个性化培养意识具备,但近2成选修课缺失。选修课上,中国传媒大学、北京大学等48所高校开设选修课。其中,有16所高校所设名称为“专业选修课”,其余32所高校所设名称为“选修课”,“选修课”与“专业选修课”名称不同,但实质都是广播电视专业硕士所需求的专业知识面的拓展。开设选修课的高校占比为84.2%,仍有9所高校仍未有“选修课”的设置,不利于学生个性化发展的培养。

实践环节受重视,但近4成缺失。专业实践上,中国传媒大学、南京艺术学院等31所高校设置有“实践”的课程环节,南昌大学、北京师范大学等6所高校设置有“必修环节”的课程,该课程环节多为实践作品的创作,体现了广播电视专业硕士应用型的人才培养。据此,有37所高校设置“实践”和“必修环节”,占比64.9%,可见仍未完全覆盖。

2.必修课比例过重,个性化学习空间不足

教育部制定的《艺术硕士专业学位(MFA)研究生指导性培养方案》中,要求课程设置的总学分不低于32学分,必修课程学分不低于24学分③。94.7%高校广播电视专业硕士设置的总学分为50分或超过50分。

在选修课配比上,按照教育部关于转发《艺术硕士专业学位(MFA)研究生指导性培养方案》的通知规定,总学分不低于32学分,必修课不低于24学分,故按照最低所修学分要求,必修课和选修课的比例为3∶1。从统计的占比来看,高校在教育部指导性文件的基础上,进一步拉大专业必修课与专业选修课的学分比例分配,专业必修课学分与选修课学分比例达到或超过4∶1的高校竟有46所。

以指导性培养方案必修课与选修课的基准做数量分析。其中,以“总学分50学分,必修课40学分,选修课10学分”的高校共18所。这类高校必修课与选修课增加比例为8∶1。而以总学分“学分50学分,必修课44学分,选修课6学分”的高校共11所,这类高校必修课学分再增加,但选修课学分则在减少。据统计,达到或超过4∶1剩余的17所高校中,必修课与选修课的增加比例均超过8∶1。

这足以说明有80.7%的高校轻视选修课程的学习,过分倚重必修课的学习,这样会阻碍学生个性化学习的视野,学生进行独立思考时思维方式会因此而受到局限,课程专业领地意识过强,不利于复合型人才的培养。

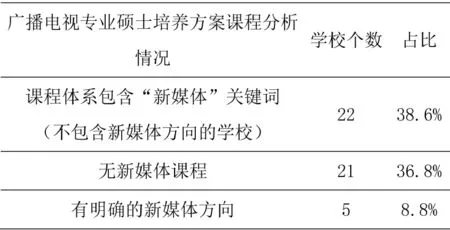

3.近4成高校尚未设置新媒体类课程

在课程设置中,包含“新媒体”关键词的高校有19所,再加上5所专门设置新媒体方向的高校,总计24所,占比42.1%。

这说明部分高校开始关注新媒体的时代变化。值得注意的是,有22所高校尚未将新媒体纳入课程体系中,占比36.8%。笔者在统计的27所高校开设“新媒体”关键词的课程(包含开设新媒体方向)中发现,仅有12所高校的培养方案将带有“新媒体”关键词课程纳入到必修课及实践环节之中,占到开设新媒体课程高校(包括新媒体方向)的46.4%,剩余的15所高校仅仅这类课程纳入到选修课之中,占比为53.6%。可见,在广播电视专业硕士开设“新媒体”关键词的课程之中,有超过一半的高校未将这类课程划入到必修课之中,说明本专业课程建设仍然存在滞后性。

二、π型人才视角下广播电视专业硕士培养的启示

《创新人才培养与新世纪日本研究生教育改革》一文之中详细介绍了日本提出“I型人才”、“T型人才”和“π型人才”的形象划分,如图所示:

I型人才”是指虽仅限于某一领域,但在该领域具有他人无法超越的高度专业性的研究人才;“T型人才”是指在具有广博知识的基础上,在某一领域具有高度专业性的研究人才;而,“π型人才”是指在具有广博知识的基础上,在复数领域具有高度专业性(其中在某一领域具有更高的专业性)的研究人才④。《艺术学研究生理论创新能力培养模式探索》一文指出,艺术领域π型人才则应该是在艺术技能方面有突出的能力,在理论思考、审美品位和艺术思想方面同样有不俗的表现。”⑤具体到广播电视专业硕士,其知识面需求既要求“广度”,又重视“深度”,学生要具备“策划、编导、创意、管理”等方面的高度专业性及跨艺术领域的知识广度,以培养自己的实践能力和人文艺术素养。简言之,“π型人才”要求学生既要具备广博的知识,又要具备两个以上领域的高级专业能力。

(一)高品质专家型人才培养是方向

广播电视是覆盖面非常广的专业领域,它不仅包括创作类人才从“前期、中期再到后期”的培养,也包括运营类人才从“策划、管理再到营销”的培养,可让学生根据自己的专业优势和兴趣爱好选择其中一个方向深度挖掘。

首先,从培养方向来看,高校的研究方向可供学生选择的余地较窄。其中,未设置研究方向或仅有1个研究方向的学校有18所,占比31.6%。在调查的高校中,不同的研究方向之下,课程的安排竟然一致。这样的课程安排,基本使分方向成为了可有可无的行为,缺乏该方向的核心竞争力,难以培养学生的高度专业性。

其次,从培养方式来看,全日制广播电视专业学位硕士研究生的强调应用和实践,在新媒体方面尤为凸显。38.6%的高校无“新媒体”关键词的课程,因而实践课程运用新媒体方式进行教学的程度明显不足。据统计,15所高校只将以“新媒体”为关键词的课程纳入选修课课程体系。从单科学分配置看,选修课程的学分一般仅有2分,相较于专业必修课程多为4分及以上的学分,重视不足,此举显然不能满足媒体转型期对新媒体人才培养的需求。

专业学位硕士课程学习重在培养解决问题的实际能力,因此需要授课教师打破以往传统的以书本讲授为主的单一知识传授模式,加大与学生之间进行多角度、多层次的专业性交流互动,才能深化学生对专业领域知识的认识。从认识到实践,再从实践上升到认识,认识过程的飞跃便是对知识的深化,从而提高学生的专业核心竞争力。

(二)复合资源的充分利用是路径

首先,从培养方案课程设置上,课程设置未充分利用所属院校的复合学科资源。在调查的高校中,存在高校虽开设不同方向,但开设方向之下,课程的安排竟然完全一致,难以培养学生的高度专业性。高校需依托学科优势,充分整合学校的复合学科资源。

其次,复合型学科知识架构是人才所必须的知识体系。π型人才在基于广博知识的基础上,才能更充分发挥其本专业优势。例如,西安工程大学将广播电视专业硕士放置在艺术工程学院。在6门专业学位课中,仅有“数字构成设计”偏工程类,在专业选修课7门课中,仅“人物造型设计”、“传媒空间设计”、“景致设计”三门选修课靠近工程类。整体来说,专业课的设置仍偏向人文社科方向,对于“工程”类的学科几乎没有涉及。高品质专家型人才需要2个以上的专业领域,也需要复合型学科知识架构,单纯广播电视专业的课程设计,无法满足高品质专家型人才的需要。

再次,高校的课程设计存在大量可拓展的课程空间。在选修课的配比上,高校在教育部指导性文件的基础上,几乎都进一步拉大专业必修课与专业选修课的学分比例分配,专业必修课程学分与选修课程学分比例超过4∶1的高校竟有46所,占全部高校的82.5%。达到5∶1及以上比例的高校有18所。若选修学分过低,门类选择过少,就难以达到拓展学生知识广度的要求,学生的个性化教育更无从谈起。可以尝试通过专业联合、跨学院合作、跨校合作,打通专业、学科壁垒,共享师资、课程资源,以达到更好的课程资源互享和配置。

广播电视专业硕士在具备系统专业知识、高水平技能的基础上,也要广博地涉猎其他学科知识,如哲学、文学、管理学等学科知识。通过整体素养的提高,学生的思维方式、观察现象和解决问题的视角不再局限于本专业领域,能够触类旁通,应对更加复杂的传媒变局。

事实上,移动终端的普及和移动无线网络技术的发展,不仅在改变着媒体行业,也在改变着高校的培养思路和方式,学科边界模糊化,关注学生文化素养和个性培养,艺术类人才才能跨越藩篱,走得更远。

注释:

①中华人民共和国教育部.关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见(教研[2009]1号)[S].

②③中华人民共和国教育部.关于转发《艺术硕士专业学位(MFA)研究生指导性培养方案》的通知(学位办[2009]6号)[S].

④高益民.创新人才培养与新世纪日本研究生教育改革[J].比较教育研究,2009(11):46-52.

⑤罗晓欢.艺术学研究生理论创新能力培养模式探索[J].艺术科技,2016(3):51.