性暴力的光谱:客观测量与主体建构之错位

——基于21世纪四次全国调查数据的理论反思

2018-03-13王文卿潘绥铭

王文卿 潘绥铭

一、研究背景

性暴力已成为全球关注的社会问题。在我国,伴随着社会进步、性别平等的推进以及个体权利意识的提升,性暴力、家庭暴力等问题也引起愈发广泛的关注。可以预见,《中国反家庭暴力法》的正式实施将进一步推动性暴力的研究及应对性暴力的各种实践。到目前为止,我国对性暴力的研究仍然存在明显的限制,主要体现在四个方面。

首先,缺乏基础数据。大部分有关性暴力的讨论属于法理思辨(周永坤,2015),经验调查很少,而且局限于对少数地区或特定人群的考察(刘中一,2015),或者是针对少数个案开展的定性研究(刘中一,2011),针对普通人口并具有全国代表性的数据非常罕见。

其次,性暴力概念的简化。尽管世界卫生组织对性暴力的界定已经承认性暴力存在程度之分,但即使是直接参照该定义的研究也往往忽视了这种程度差别。因此,为了更全面地反映性暴力的现状,我们需要更高质量的数据:这些数据不仅在概念层次上承认性暴力的程度差别,而且能够在测量层次上实际反映出这些程度差别。

第三,主体建构视角的缺位。无论研究者通过客观测量得到的性暴力数据质量有多高,但都无法掩盖一个事实,即这些数据是从客位的角度、基于研究者的界定测量出来的,他们并不直接对应于也无法替代当事人眼中的性暴力。换言之,研究者认为属于性暴力的,当事人可能认为不是;研究者认为不属于性暴力的,当事人却可能认为是。盲目崇拜量化数据的观察者往往会忽视这种错位。但笔者认为,承认并考察这种错位恰恰构成了通往深度理解的必然道路。

第四,对性别视角的贯彻不够彻底。在过去几十年里,性暴力的研究在很大程度上受到女性主义的推动,因此主要关注遭受性暴力的女性,男性则以性暴力的实施者和有待干预的对象的身份出现(林建军,2010)。但亦有证据表明,尽管女性在性暴力的受害者中占据大多数,男性同样可能成为性暴力的受害者,而女性同样可能成为性暴力的实施者(M.A.Strauss,2005)。另外,社会性别不仅指男女,还包括同性恋、跨性别等多元的和流动的类别;在这些人之间,也存在着各种形式的性暴力。承认这些事实并非试图掩盖或冲淡女性所遭受的性暴力,而是为了更加深入地理解性别在性暴力中所扮演的角色。

本文立足于中国人民大学性社会学研究所自2000年以来开展的四次全国调查的数据,试图在某种程度上弥补上述四个方面的不足。首先,本文将提供具有全国代表性的性暴力数据。其次,本文将反思既有的性暴力概念,指出区分性暴力程度的必要性,并通过调查数据揭示不同程度的性暴力的发生率。第三,本文将从主体建构的角度反思四次全国调查的数据,并反思主体建构视角与客观测定思路之间的错位。第四,除了反映女性遭受的性暴力,本文还将提供男性遭受的性暴力的数据,并比较性别差异。

下面,笔者将首先介绍客观测定的思路,四次全国调查对性暴力的测量正是按照这种思路设计的。其次,笔者将呈现客观测定性暴力所面临的挑战,即如何阐释亲密关系中如此普遍的性暴力。接下来,从主体建构的视角出发,笔者将为分析当事人体验到的性暴力以及主体体验的性暴力与客观测量的性暴力之间的错位勾勒一个概念框架。最后,笔者将反思“错位”所具有的理论和现实意义。

二、性暴力的光谱:客观测定

(一)客观测定的思路

客观测定的思路遵循主流的科学范式,主张首先对所研究的现象进行清晰界定,然后进行操作化和测量。对现象的界定遵循演绎的思路,以研究者(假定的中立观察者)的视野为中心,操作化方案和测量工具是研究者视野的具体化,被观察者的反应(及其所反映的现实)被纳入研究者的视野。研究者的视野或关注的焦点不同,那么对同一现象的界定也可能不同。下面,笔者将对照性暴力的流行定义,交代四次全国调查所采用的定义。

(二)性意愿和性暴力:从二元对立到光谱

性意愿是界定性暴力的核心。以强奸——受关注最早和最多的性暴力类型——为例,区分强奸与非强奸的关键在于当事人是否“同意”(consent)。早期的法律实践往往要求受害者证明自己“不同意”参与某次性行为,甚至要求身体暴力和身体伤害的证据以证明受害者确实是“不同意”。今天,为了保护受害者,一些国家和地区的法律实践不再把身体暴力和身体伤害作为判定强奸的必要证据,甚至在有些情况下不再要求受害者证明自己的性意愿是“不同意”,转而要求施暴者提供证据以表明对方的意愿为“同意”(J.Temkin,2007)。但无论法律实践如何变化,当事人的性意愿仍然是判定强奸的最核心依据。

不过,在强奸的法律实践中,性意愿只被区分为两种状态:同意或不同意。与之相对应,性行为要么是强奸,要么不是强奸。但是,问题是,在同意和不同意之间,是否还存在更复杂的性意愿状态?在强奸与非强奸之间,是否还存在其他程度的性暴力?简言之,性意愿和性暴力,究竟是一个连续的光谱,还是只能进行二元对立?

下面,笔者将考察世界卫生组织对性暴力的界定。这个流行的性暴力定义已经为构想性暴力的光谱创造了可能,但这种可能性仍然非常隐晦,笔者希望旗帜鲜明地将其表达出来。

世界卫生组织对性暴力的定义是:“无论当事人双方是何种关系,以及在何种情况下(不仅包括在家里和工作中),一方通过强迫手段使另一方与其发生任何形式的性行为。(克鲁格,2002)”这个简短的定义包括两个重要维度:性行为和强迫。在两个维度上,性暴力的外延均远远超越了强奸。

首先,在性行为维度上,该定义强调“任何形式的性行为”。除强奸(婚内或情侣关系中的强奸、陌生人的强奸、武装冲突中有组织的强奸)外,世卫组织的报告还列举了“非自愿的性要求或性骚扰”“儿童性虐待”“损害性器官完整的暴力行为”“以性剥削为目的的强迫卖淫和性交易”等形式。从理论上来说,这些性行为是无法穷尽的,因为只要一种行为是性行为,并且是强迫实施的,那么便构成了性暴力。因此,在性行为维度上,我们也可以构建一个性暴力的光谱。但是,这并非本文所要考察的性暴力光谱,因此暂不讨论。

其次,强迫指的是“任何程度上的暴力。除躯体暴力之外,它还包括心理上的胁迫、勒索以及其他形式的恐吓,例如,恐吓要进行躯体伤害,或者恐吓要解雇对方或让求职者得不到工作(克鲁格,2002)。”在英文版报告中,“任何程度的暴力”对应的原文是“a whole spectrum of degrees of force”,其中有些微妙的含义没有被中文翻译过来,即各种程度的暴力(强制力、强力或实施强迫的力量)事实上构成了一个光谱(spectrum)(E.G.Krug et al.,2002)。这个意义上的性暴力光谱正是笔者在本部分特别关注和四次全国调查希望客观测量的。

暴力程度的光谱对应着强迫(coercion)的光谱,因为暴力的程度取决于强迫的程度。同理,强迫的光谱也对应着性意愿的光谱,因为从根本上来说,强迫的程度并非取决于强迫的手段,而是取决于当事人内心感受到的被迫的程度,而被迫的程度则对应着性意愿的强度。只不过,性意愿的强度与被迫的程度成反比。例如,如果在毫无性意愿(完全不情愿)的情况下从事性行为,人们将会感受到极度的被迫;而在性意愿极其强烈(完全情愿)的情况下参与性行为,人们将不会感受到任何被迫。因此,如果按照由弱到强的方向构建性意愿的光谱,那么与之相对应的强迫的光谱正好颠倒过来,其方向是由强到弱。遗憾的是,尽管性意愿对界定性暴力极为关键,世界卫生组织的报告(包括英文和中文版)却没有在性暴力的定义中明确提及“性意愿”。尽管在日常语言中我们能够理解,强迫和暴力总是意味着意愿被违背,但对严谨的学术定义而言,这种疏漏和含糊不清仍然是一个缺憾。

另外,性暴力程度的光谱适用于任何性行为。换言之,在任何一种性行为上,都可以刻画一个性暴力程度的光谱。即使仅就强奸罪涉及的性行为①有些国家或地区的强奸罪只考虑阴道性交,有些则还包括口交、肛交等形式。而言,依据光谱式思维,我们也能在同意和不同意之间发现更复杂的性意愿状态:各种程度的“不完全同意”。②主体建构部分的分析还将表明,“同意”和“不同意”也都不是单一的意愿状态,而是分别代表了意愿光谱中的一段,即同意和不同意内部仍然有程度之分。与之相对应,在“强奸”和“非性暴力”之间,事实上存在着各种程度不同的性暴力。

(三)性暴力的光谱:测量方法

测量性暴力的光谱的方法有两种。一是量化的方式,采用数字评价性意愿或性暴力的程度。例如,国外一些学者采用10级量表(1-10),让青年女性评价她们的首次性交行为在多大程度上符合自己的意愿(J.Abma,A.Driscoll,K.Moore,2005)。二是采用能够体现意愿程度差异的日常概念(例如“不情愿”和“勉强”),让被调查者判断自己在性生活中是否碰到过相关情况。相对于非常难以操作的第一种方式,在中国,第二种方式更加贴近日常生活,不仅更容易为受访者所理解,而且得到的结果也更容易与日常生活建立联系。故此,四次全国调查采用了第二种方式。

具体来说,四次全国调查区分出三个程度的性暴力,它们分别对应着性意愿被违背的三种不同程度:强暴、不情愿、勉强。③在问卷中,三者的提问方式分别是:“别人威胁、打骂、使用暴力手段,强迫您过性生活;这种情况有过吗?”;“到现在为止,您自己不愿意,却不得不过性生活;这种情况有过吗?”;“(在婚姻或同居的性关系之内)有些人自己不想过性生活,但是为了满足对方,只好比较勉强地过性生活。在过去的12个月之内,您自己有过这种情况吗?”。“强暴”意味着受害者的性意愿被极度违背,且违背的程度是如此之高,施暴者如果不借助剧烈的暴力手段便难以迫使受害者就范。“不情愿”表明受害者的性意愿被违背,但并未限定被违背的程度,也不必然涉及身体暴力及其威胁的运用,所以它涵盖的性暴力范围要更广一些,有可能——但不必然——包括强暴情形下的不情愿。相对于“不情愿”,“勉强”意味着性意愿被违背的程度更低一些,因为在这种情形下,不情愿混杂着一定程度的情愿。

另外,需要交代的是,四次全国调查所考察的性暴力并未试图涵盖各种性行为,而是聚焦于通常所说的“性生活”。④在四次全国调查中,性生活包括性交、同房、做爱;也包括用手、用口刺激生殖器;还包括发生在相同性别的人之间的性生活。无论与什么样的人有过上述这些活动,都算有过性生活。但是这并不排除在未来的研究中,在任何一种性行为上,我们都可以勾勒出性暴力程度的光谱。

(四)强暴—不情愿—勉强:四次全国调查的数据

表1展示了四次调查中三种性暴力的发生率,其中“勉强”只适用于亲密关系。尽管四次调查的具体数据有所波动,但整体模式稳定而清晰。在任何一次调查中,强暴的总体发生率均低于不情愿的总体发生率,而不情愿的发生率则低于勉强的发生率。这意味着,程度越高的性暴力发生频率越低。这也意味着,如果我们仅仅关注剧烈的性暴力,那么我们将忽视那些虽然相对温和但却普遍得多的性暴力形式。

表1不同程度性暴力的发生率(%)

表2展示了性暴力的性别差异。显然,对任何程度的性暴力而言,女性成为受害者的可能性均高于男性(统计检验表明,这四种情况的性别差异均为显著的)。这意味着,应对性暴力的努力应该优先关注女性。但是,这些努力不应完全忽视男性,因为对任何程度的性暴力而言,均有相当比例的男性成为受害者。

表2性暴力的性别差异(四次调查汇总;%)

三、亲密关系中的性暴力:如何阐释客观测量的数据?

表3展示了亲密关系内外“不情愿的性”的发生率。四次调查的数据均表明,亲密关系中“不情愿的性”发生率最高,熟人关系次之,最后是陌生人关系。

表3亲密关系内外“不情愿的性”的发生率比较(%)

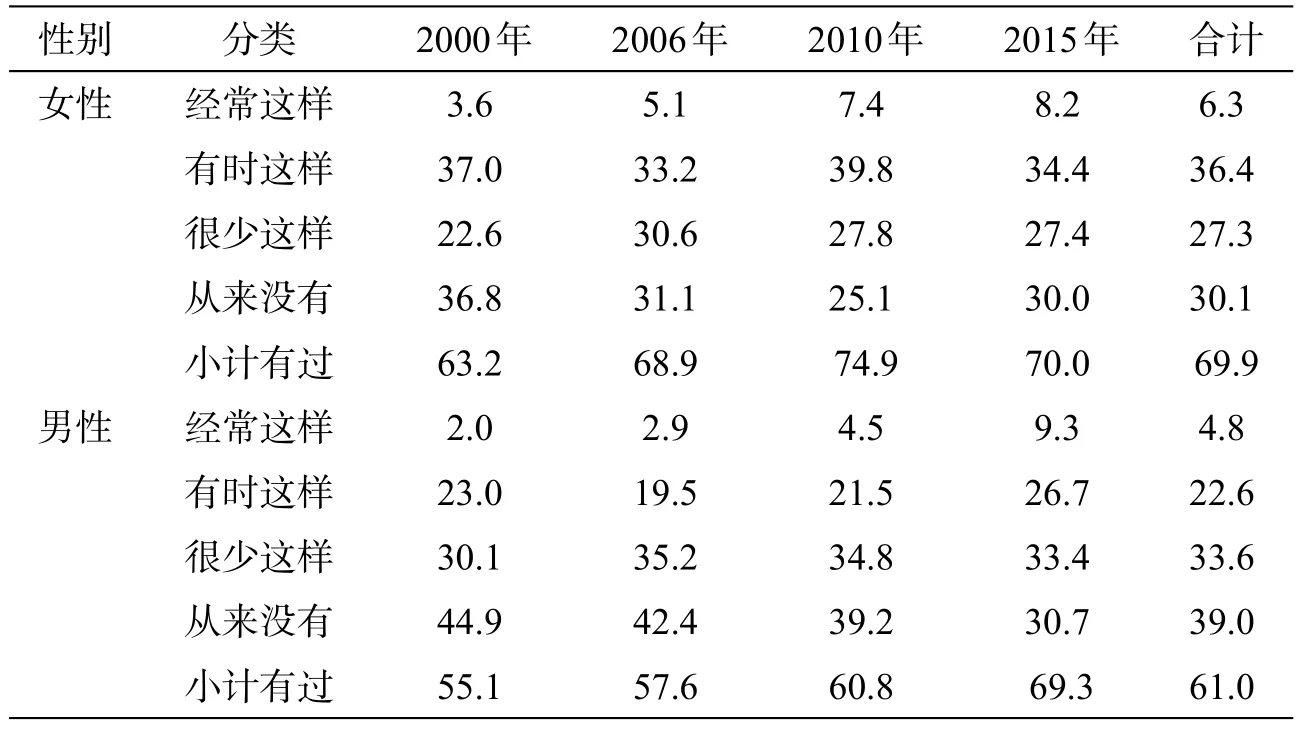

表4展示了亲密关系中“勉强之性”的频率和发生率。数据表明,在亲密关系中曾经遭遇过“勉强之性”的人口比例很高。即使去掉“很少经历勉强之性”的人群,经常或有时经历“勉强之性”的人口仍然有很高的比例。

表4 亲密关系中“勉强之性”的频率和发生率(%)

综合表3和表4,亲密关系中的性暴力不仅远比熟人关系和陌生人关系中更加普遍,而且绝对发生率也很高。这究竟意味着什么呢?于是,我们面对着如何阐释数据的问题。需要注意的是,“阐释数据”与“解释数据”不同,后者指的是根据特定的解释框架选择自变量以解释因变量的分布,而前者指的是理解数据所传达的意义。关于表3和表4所呈现的数据,相信很多人会提出如下的问题:这是否意味着亲密关系是一种更加危险的关系?当人们进入亲密关系后,遭受性暴力的可能性是否反而会升高?

在大众的想象中,性暴力的实施者通常是陌生人,而亲密关系则是温暖的港湾。因此,人们很难把亲密关系同性暴力联系起来,更难以接受亲密关系中相对于亲密关系外更容易发生性暴力。但诸多研究表明,大众的想象和期望不过是自欺欺人的“神话”。例如,强奸研究表明,与人们的刻板印象相反,相当比例(甚至更高比例)的强奸发生在熟人关系和亲密关系而非陌生人关系中(S.L.Cook,M.P.Koss,2005;W.F.Flack,M.E.Milanak,2012)。因此,“亲密关系中更容易发生性暴力”并不是一种不可想象的结果。

但是,基于四次全国调查的数据,笔者并不能直截了当、毫不含糊地得出如下结论,即亲密关系中更容易发生性暴力,因而是一种更加危险的关系。笔者只能说,根据预先确定的客观标准(所有在违背性意愿的情况下参与的性行为都是某种程度的性暴力,哪怕性意愿只是轻微地被违背;性意愿被违背的程度决定了性暴力的程度),人们(无论男女)在亲密关系中相对于在亲密关系外更容易遭遇“不情愿的性”这种形式的性暴力,并且很容易在亲密关系中遭遇“勉强之性”这种形式的性暴力。

一个悬而未决的问题是:笔者根据客观标准所发现的性暴力,对当事人主体而言是否也构成性暴力?这就不得不深入到下面这个问题。

四、性暴力的光谱:主体建构

(一)主体建构的取向

客观测量的思路依据预先确定的标准界定和测量性暴力,在这里,主动权掌握在观察者手中,被观察者的经验被“塞进”观察者预先准备的“格子”里,或者说按照观察者的兴趣被“裁剪”。研究者当然有各种各样的正当理由来采取客观测量的思路。但无论有多少理由,以及无论这种理由是什么,我们都不能想当然地假定研究者坚持的“客观标准”也是日常生活主体所应用的标准,也不能假定研究者的发现能够直接替代日常生活主体的切身体验。因此,在客观测量的思路之外,迫切需要另外一种更加贴近主体的日常生活经验的思路。主体建构便是这样的一种思路(潘绥铭、黄盈盈,2007)。

性暴力是一种迫切需要从主体建构的取向进行考察的社会现象,因为它不仅和主体的体验密切相关,而且首先是作为主体的体验而存在的。如前所述,即使是在客观测量的思路中,界定性暴力的关键也是主体的一种体验——性意愿。主体的体验向来是复杂的,具有整体性和情境性。只不过,客观测量的思路试图从复杂的体验中抽取(研究者自认为)重要的维度,让这种体验“静止和固着下来”,变得容易把握和测量,但这不可避免地导致主体体验的简化。为了超越这种简化,我们必须直面主体体验的复杂性。笔者认为,我们可以把性暴力的体验分解为三个层次:感受、标定和应对取向。

(二)性暴力的感受

此处的问题是,前面依据客观标准界定的性暴力——尤其是亲密关系中相当普遍的“不情愿”和“勉强”——究竟对应着怎样的主体感受?为了更好地回答这个问题,笔者首先勾勒以不同程度的性意愿参与性生活时所可能产生的各种感受,然后再将性暴力的感受定位其中。笔者认为,这些感受可被描绘为一个光谱:欣然同意——比较赞同——可以接受——无所谓——勉为其难——不胜其烦——忍无可忍。

由于其采用的手段的残暴性(威胁、打骂、使用暴力手段),强暴通常对应着“忍无可忍”,这个比较容易确定。难以定位的是“勉强”和“不情愿”,因为它们和性生活的整体背景密切相关。例如,如果在亲密关系中只是偶尔被“勉强”,那么当事人可能觉得“可以接受”、“无所谓”或者“勉为其难”。但是,如果经常被勉强,那么就可能“不胜其烦”,甚至“忍无可忍”。再如,如果当事人对双方的性生活整体比较满意,那么性暴力所引发的负面感受就可能被削弱;反之,如果当事人对双方的性生活整体上不满意,那么性暴力引发的负面感受将可能被加强。另外,当事人的感受还会受关系背景的影响。同样是“不情愿”,如果发生在亲密关系中,那么引起的感受可能是“勉为其难”或“不胜其烦”;但如果是发生在陌生人关系中,就可能被感受为“忍无可忍”。因此,客观界定的性暴力所引发的主体感受并非确定无疑、固定不变,而是很容易受到情境的影响。

(三)性暴力的标定

借用吉登斯的区分,感受属于“实践意识”层面的活动,而标定属于“话语意识”层面的活动(安东尼・吉登斯,1988)。只要有实践,便会产生实践意识和感受。但实践意识能够转化为话语意识或通过话语清晰地表达出来,则有赖于主体是否掌握特定的话语体系。“性暴力的标定”意在指出,性暴力乃是主体在自己掌握的文化库存(话语体系)的基础上对自身体验的“命名”和“评价”(潘绥铭、鲍雨,2015)。缺乏特定的文化库存或概念工具,即使主体能够感受到问题的存在,那也只能是贝蒂·弗里丹所说的“无名的问题”(弗里丹,1988)。而从“对问题的混沌感受”到“给问题清晰地命名和评价”,首先有赖于主体意识的觉醒和特定概念工具的掌握。

为了更好地阐明主体对性暴力的标定,笔者同样首先构建一个概念工具的光谱,然后再定位性暴力的标定。这个光谱是:完美无瑕——瑕不掩瑜——美中不足——烦恼——痛苦——性暴力——违法或犯罪。

在这个光谱中,当事人会如何标定“勉强”和“不情愿”呢?这个问题还需要探索,但确定无疑的是,这里同样存在很大的弹性空间。例如:发生频率、性生活质量以及关系背景等究竟是如何以及在多大程度上对标定产生影响呢?再如,亲密关系中偶尔被“勉强”可能被标定为“瑕不掩瑜”,因为当事人可能对双方的感情和性生活质量都非常满意,自己被强迫虽然是“瑕疵”,但在双方的整体关系格局中被认为无足轻重。但是,假如勉强频繁发生,或者当事人对双方的性生活或感情关系不满的话,“勉强”也可能被标定为“美中不足”、“烦恼”甚至更高程度的负面标签(K.C.Basile,1999)。同样道理,“不情愿”也可能获得从“瑕不掩瑜”到“违法或犯罪”的各种标签。

当然,如前所述,由于标定是一种话语层次的活动,性暴力的感受究竟被如何标定还要取决于当事人主体是否掌握了特定的话语工具。例如,在女权运动兴起之前的漫长历史中,即使是对婚姻关系中的女性而言,性在更大的程度上也是责任和负担,而非快乐的来源。女性在夫妻性生活中常常是消极被动的,因此可能会常常感受到被迫。但这种被迫的感受即使很强烈,却可能只被标定为无法逃避的“痛苦”,而非“性暴力”或“违法或犯罪”,因为当时尚没有女权运动,尚没有支持女性权利的“婚内强奸”话语。今天,情况发生了很大的变化,女性具备了更强的性别平等和女性权利意识,越来越多的女性掌握了性暴力和婚内强奸等概念工具,因此,今天的女性更可能把性生活中的被迫标定为性暴力甚至是犯罪。而且,当事人的权利意识越敏感,这种可能性就越大。在西方,一些激进的女权主义者甚至把所有男女之间的性生活都标定为男性对女性的强奸,因而主张女性与男性分离,建立一个独立的女性社会。权利话语无疑是一种历史进步,但极端激进的主张也迫使我们思考,即性权利在亲密关系中适用的界限究竟在哪里?

总之,性暴力的感受与性暴力的标定之间并非一一对应,而是存在很大的变数。即使当事人都是“真诚地”面对自己的感受,并且用能够“忠实地”反映自己感受的标签来标定自己的感受,弹性的空间依然很大。当然,我们也不能完全排除当事人为了实现特定目的而策略性地运用标定的可能。例如,尽管当事人在性生活的过程中只有很微弱或完全没有负面感受,但为了打击和伤害对方,而将之前的性生活标定为对方实施的“性暴力”甚至是“违法或犯罪”。笔者指出这一点,并非为了消解性暴力的“真实性”,更不是为了推卸性暴力实施者的责任,而是为了揭示性暴力的标定过程的复杂性。

(四)性暴力的应对取向

在对自身感受进行标定的基础上,主体将可以确定自己的行动取向。行动取向同样构成了一个光谱,性暴力的应对取向构成了其中的一部分。这个光谱可被描绘为:完全享受——力求完善——安于现状——表达不满——独自抵抗——寻求外援——司法诉讼。

可以预见,当主体的感受是“欣然同意”,主体的标定是“完美无瑕”,那么主体将倾向于“完全享受”现状。但当主体产生了负面感受,并把导致这些感受的性行为标定为“美中不足”、“烦恼”以致更高等级的负面标签,那么主体将会产生其他的行动取向。这里的弹性空间依然很大。无论是遭遇“勉强”、“不情愿”还是“强暴”,主体都可能产生从“安于现状”到“司法诉讼”的各种倾向。主体具体倾向于哪种应对策略,同样取决于具体的情境。例如,即使主体在遭遇“不情愿”时产生了“不胜其烦”的感受,同时将这种不情愿的性行为标定为性暴力,那她或他也未必希望“寻求外援”(例如寻求亲朋好友的帮助)。原因可能有多种,比如他们看不到改变的希望,或者感觉“家丑不可外扬”,抑或是他们相信自己能够解决问题。即使主体希望寻求外援,也未必倾向于司法诉讼。主体可以利用的外部资源越多,那么他们对法律程序的依赖性越小。

要求司法干预,表明主体希望在法律上宣称自己的“不同意”,希望正式地将自己的遭遇标定为“性暴力”或“违法犯罪”,并借助合法的暴力手段来惩罚指定的施暴者。但法律意义上的“不同意”未必一定意味着主体在性行为的过程中彻底不同意或完全没有任何性意愿,而是意味着两种可能性:1)假如主体忠诚于自己的感受和标定,意味着主体感受到被迫,并且这种被迫超过了其所能容忍的程度,所以将其标定为性暴力;2)假如主体只是策略性地利用司法手段来实现惩罚对方的目的,那么法律意义上的不同意甚至可能与性生活过程中实际的性意愿毫无关联。反过来,当主体不愿在法律上宣称“不同意”,并不一定意味着她或他在实际的性生活过程中就是心甘情愿的。主体可能遭遇到程度不同的被迫,但被迫的程度尚没有达到她或他认为必须采取司法诉讼的地步。①但旁观者对此可能有不同的认知。

由此,我们就可以分析现行的相关法律为什么会出现“二元对立”的思路了。一言以蔽之,“二元对立”乃是在光谱的线条上选择特定的点,将之“拦腰截断”,并将两部分对立起来的结果。就“法律所承认的性暴力”而言,这个特定的点是:当事人在司法层面上实际表达出来的“不同意”得到证明或没有得到证伪。②究竟是以“得到证明”还是以“未被证伪”为判定标准,各地法律存在差异。总体而言,强调保护受害者的法律倾向于采纳后者。因此,法律首先关注的最关键区别是:当事人是否在法律意义上“实际”——而非只是“希望”——表达出“不同意”。在有些情况下,当事人虽然愿意通过法律惩罚性暴力,她或他却没有真正采取法律行动,因为存在很多现实阻力,例如,诉讼成本(时间精力经济的成本、可能导致的污名等)、诉讼成功的可能性等(克鲁格,2002)。这些情况将不被法律所关注,因为凡是当事人没有以诉讼的形式表达“不同意”的情况都将被默认为“同意”。取“冰山”之喻,这些被默认的“同意”永远隐藏在水面之下,所以我们不知其究竟有多大。浮出水面的,是当事人通过诉讼直接表达出来的“不同意”。由于并非当事人的所有诉求都会得到法律的认可,所以,法律实际认定的性暴力只是“水面之上的冰山”的一部分“塔尖”。在法律的视野中,只有“塔尖”与“非塔尖”的二元对立,二者内部的差异以及二者之间的关联都并不重要。

可见,法律意义上的“同意”和“不同意”只是在法律这种特殊的情境中对主体性意愿的非常有限和简化的表达,是为了法律的可操作性不得不付出的必要的代价。现实生活中的性意愿和性暴力体验远远超出了法律框架所划定的范围,远远超出大众的日常想象,也远远超出目前的学术研究已经考察的范围。因此,性暴力的研究依然任重而道远。

五、客观测定与主体建构的“错位”:挑战与契机

研究表明,许多女性在亲密关系中经历了“不情愿的性”(unwanted or undesired sex),但并不把这些“不情愿的性”标定为“强奸”,即使有些性行为明显符合当地法律认定的强奸标准(D.Finkelhor&K.Yllo,1985;R.K.Bergen,1996)。但是,这些女性是否会把“不情愿的性”标定为“性暴力”呢?上述研究没有提出这个问题,所以也没法回答。

但对本文来说,这却是一个非常关键的问题。四次全国调查的数据表明,按照客观界定的标准(个体在性意愿受到任何程度违背的情况下参与的性行为皆是一定程度的性暴力),亲密关系中的性暴力相当普遍:一方面,“不情愿的性”比亲密关系外更加普遍;另一方面,曾在亲密关系中遭受过“勉强的性”(哪怕只有一次)的比例从未低于一半。但是,在这些亲密关系中的性暴力当中,有多少会被当事人自己认定为“性暴力”呢?本文无法直接回答这个问题,但显而易见的是,我们不能想当然地将“客观界定的性暴力”与“主体体验到的性暴力”混为一谈。

主体建构取向与客观测定思路之间的“错位”向传统的社会批判提出了挑战。传统的社会批判往往以客观测定的思路为基础,在复杂的、整体性的、情境化的和不断变化的现实中抽取单一和固定的标准,以此来界定、测量、呈现和批判现实。例如,目前流行的以性意愿为基础的性暴力概念,事实上只注意到了主体体验的感受层次,不仅忽视了标定和应对取向层次,而且忽视了三个层次之间可能出现的不一致。在这种情况下,我们根本无法回答一些关键的问题,包括此前很多研究者不断提出的问题:为什么一些女性遭遇了“不情愿的性”却不愿将之标定为“强奸”?传统的社会批判者倾向于将这种错位笼统地归结为“象征暴力”或“错误意识”,意即这些女性内化了父权制的错误影响,而没有产生真正符合自己性别利益的社会意识。但这种批判其实就是默默地接受了客观测定主义的文化霸权,没有对主体的日常生活体验给予足够的尊重。

但是,尊重主体体验并非意味着要完全放弃客观测量和评判。无论是在理论研究还是在现实实践中,无论是过去、现在还是未来,人们都无法完全放弃客观标准。因此,客观测量与主体建构之间的错位将一直存在。但这未必是噩耗,反而是人类的认识和实践发展的契机。主体体验是一个复杂的整体,客观测定主义的霸权(盲目地崇拜某种或某些客观标准)使得这种复杂性和整体性难以被呈现出来。但是,在破除客观测定主义的霸权之后,在主体体验的复杂性和整体性被充分呈现之后,对主体体验的分析仍将无法摆脱对客观标准的参照。只不过,作为参照的客观标准将不再是一元的,而是多元的;不再是具有决定论或化约论色彩的,而是情境性和流动性的。“错位”显示了人类经验中的“不齐整”“不规则”和“不确定”,是人类在认识和实践中必须不断面对、接受和应对的“不舒适”和“不畅快”。但是,通过不断地克服这些不适和不快,将不齐整、不规则和不确定纳入到圆融贯通的体系当中,人类的认识和实践将获得发展。但是,新的不齐整、不规则、不确定、不舒适、不畅快将不断出现。

[1][德]阿尔弗雷德•舒茨,2001,《社会实在问题》,北京:华夏出版社。

[2][美]弗里丹,1998,《女性的奥秘》,南京:江苏人民出版社。

[3][瑞士]克鲁格,2002,《世界暴力与卫生报告》,唐晓昱译,北京:人民卫生出版社。

[4][英]安东尼・吉登斯,1988,《社会的构成》,北京:生活·读书·新知三联书店。

[5]李春彬,2015,《论性暴力是家庭暴力的行为类型——以〈反家庭暴力法(草案)〉为例》,《妇女研究论丛》第5期。

[6]林建军,2010,《反对针对妇女歧视与暴力的跨学科研究》,北京:中国社会科学出版社。

[7]刘中一,2011,《婚内性暴力受暴妇女的认知与因应——基于一项质性研究的讨论》,《中国性科学》第10期。

[8]刘中一,2011,《鱼在水里哭:我国婚内性暴力的现状调查与分析》,《河北青年管理干部学院学报》第1期。

[9]潘绥铭、黄盈盈,2007,《“主体建构”:性社会学研究视角的革命及本土发展空间》,《社会学研究》第3期。

[10]潘绥铭、鲍雨,2015,《论“主体建构”的认识论来源及理论意义》,《学术界》第2期。

[11]饶珈铭、王海清、叶云凤等,2015,《广州市中学生性暴力发生情况及影响因素分析》,《中国学校卫生》第10期。

[12]周永坤,2000,《婚内强奸罪的法理学分析》,《法学》第16期。

[13]D.Finkelhor,K.Yllo.1985,License to Rape:Sexual Abuse of Wives.New York:the Free Press.

[14]E.G.Krug et al.,2002,World Report on Violence and Health[.Geneva:World Health Organization.

[15]J.Abma,A.Driscoll,K.Moore.2002,Young Women's Degree of Control over First Intercourse:An ExploratoryAnalysis[J].Family Planning Perspectives,30(1):12-18.

[16]J.Temkin.2002,Rape and the Legal Process.Oxford:Oxford University Press,2002:127-132.

[17]K.C.Basile.1999,Rape by Acquiescence:the Ways in Which Women‘Give in’to Unwanted Sex with Their Husbands.Violence Against Women,5(9):1036-1058.

[18]L.A.Houts.2005,But Was It Wanted?Young Women’s First Voluntary Sexual Intercourse[J].Journal of Family Issues26(8):1082-1102.

[19]M.A.Strauss.2005,Womens Violence toward Men Is A Serious Social Problem,D.R.Loseke,R.J.Gelles,M.M.Cavanaugh.Current Controversies on Family Violence(Second Edition).Thousand Oaks,CA:Sage Publications:55-77.

[20]R.K.Bergen.1996,Wife Rape:Understanding the Response of Survivors and Service Providers.Thousand Oaks CA:Sage.

[21]S.L.Cook,M.P.Koss.2005,More Data Have Accumulated Supporting Date and Acquaintance Rape as Significant Problems for Women[A].D.R.Loseke,R.J.Gelles,M.M.Cavanaugh.Current Controversies on Family Violence(Second Edition)[C].Thousand Oaks,CA:Sage Publications:97-116.

[22]W.F.Flack,M.E.Milanak.2012,Date Rape/Acquaintance Rape[A].C.R.Figle.Encyclopedia of Trauma:An Interdisciplinary Guide.Thousand Oaks:SAGE Publications.