异质维度、男性欲望与现代性阐释

——“发迹变泰”文化母题下的“朱买臣休妻”

2018-03-13■

■

历史上的朱买臣是汉武帝时期位列九卿的名臣,但在小说和戏曲界他却是以“休妻”而成名,而更确切地说不是“休妻”,而是因“被妻所休”,进而成为无数文学艺术聚焦的题材。自汉代始,直至元明清三朝,敷演该故事的戏曲作品数不胜数,如元杂剧《朱太守风雪渔樵记》、南戏《朱买臣休妻记》、明传奇《烂柯山》《负薪记》以及清代以降的川剧《崔氏逼夫》、汉剧《买臣休妻》、京剧《马前泼水》,乃至昆曲、楚剧、曲剧、越剧、秦腔、湘剧、豫剧、滇剧、徽剧等剧种均有演绎朱买臣与妻仳离的故事。在小说方面则有宋代乐史《广卓异记》中的《衣锦还乡》《万锦情林》《燕居笔记》所收之《羞墓亭记》、明代《国色天香·客夜琼谈·买臣记》《古今小说·金玉奴棒打薄情郎》、清代《醉醒石》卷十四《等不得重新羞墓 穷不了连掇巍科》等。可以说,自元代绵延至晚清,朱买臣休妻的文艺作品蔚为大观。及至当代,京剧《马前泼水》在北京人艺小剧场演出引起轰动,受到北大、清华等高校学子的追捧,并获曹禺戏剧文学奖小剧场剧目奖。第二届上海小剧场戏曲节期间,泉州梨园戏《朱买臣(残本)》的演出场场爆热,不少年轻观众表达出了对该剧疯狂的喜爱。一个简单的故事,却在文学艺术领域铺陈出了丰富绚烂的系列作品;一个古老的题材,却自汉至今,两千多年不衰竭,仍然受到观众的关注和执爱。“朱买臣休妻”这一核心元素的背后蕴含了哪些戳中人性的文化基因?是什么滋养了这一文化母题?又是什么丰湛了它的艺术范式?

一、主角置换——“发迹变泰”母题的异质维度

“发迹变泰”是戏曲中常见的一个母题,南宋耐得翁在《都城纪胜》中提及:“说话有四家:一者小说,谓之银字儿,如烟粉、灵怪、传奇。说公案,皆是搏刀赶棒,及发迹变泰之事。”[注]耐得翁:《都城纪胜“瓦舍众伎”条》,《东京梦华录》(外四种),上海:古典文学出版社,1956年版,第98页。这是关于“发迹变泰”一词最早的记载。所谓的“发迹“,意蕴“由卑微而得志通达,或由贫困而富足”[注]邓天杰,黄春如:《从接受美学的角度看 “三言” 中发迹变泰故事的创作》,《晋中学院学报》,2010年第8期。;而“变泰”一词源于《周易》的《泰卦》,“犹言否极泰来,发迹腾达”。故由贫而富、由微而达、自否而泰的戏剧性转化,因其充溢着人性对美好的夙愿而常演不衰,“发迹变泰”题材也成为了一种固化而经典的戏曲模式。

若对这一戏曲模式进行母题溯源,可以发现中国历史的图谱上流寓着“发迹变泰”的深广基因:《五代史平话》曾载“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶隔举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”。此外,赵匡胤、黄巢、司马相如、刘知远、石敬瑭、朱温、苏秦、张仪、朱元璋等诸多人物均从底层发迹,这样的历史人物名单如果要一一罗列将会无比冗长。显而易见,“发迹变泰”是中国原生文化谱系中的一个富于意味的基质,而这个母题毫无悬念都是以男性为主角。谭艳玲便曾将元杂剧中发迹文人形象分为几种男性类型:失意文人、浪子文人、隐逸文人等。[注]参见谭艳玲:《论元杂剧中的文人发迹戏》,《韶关学院学报》,2012年第5期。在戏曲故事中,“几乎所有文本都是围绕这样一个人生问题展开:即落魄公子金榜高中后,如何面对‘糟糠之妻’”。[注]肖振宇:《关于“朱买臣故事”的话语体系比较》,《戏剧文学》,2005年第12期。从男性抉择的视角出发,演绎其蜕变发迹后对女性的宰制和判定是一种习焉不察的惯性叙事。因而,学界对于朱买臣故事的评定大都落脚于朱买臣这一落魄士子身上承载的社会历史困境,如宋朝对士子的宽容、重视和拔携,元朝重武轻文政策下对文士的压制和排抑,对文人发迹戏的意蕴更多聚焦于男性抒愤发泄的心理介质。

然而“朱买臣休妻”遵循的虽是朱买臣由落魄至发达的故事主线,同属于“发迹变泰”题材,但是在这个母题的疆域内,它辟出了另一个审美维度:将主角由男性置换为女性,男性的发迹不再是阐释的重点,它模糊地成为了一种叙事背景,此时女性的果敢抉择与命运嘲弄反倒成为了一种充满张力的阅读期待。男性视角和女性姿态的分野促使它具备了绵延两千年的一种隐秘的能量场,从而跨越了不同年代的历史语境。

朱买臣故事在戏曲舞台上主要有两种形式:一是以元杂剧《朱太守风雪渔樵记》为代表的杂剧系统;二是始自元南戏《朱买臣休妻记》,而以明传奇《烂柯山》为代表的传奇系统。[注]邱剑颖:《梨园戏〈朱买臣〉传统本创作考略》,《福建艺术》,2012年第4期。在元杂剧《朱太守风雪渔樵记》中,朱买臣是一个安于柴樵生涯的落魄书生,妻子与岳父为改变朱买臣“偎妻靠妇,不肯进取功名”的现状设下圈套,表面与之离弃,暗中却资助其求取功名。剧中的妻子玉天仙性格鲜明,指责和点醒丈夫方面是铿锵有力的:“你是一个男子汉家,顶天立地,带眼安眉,连皮带骨,带骨连筋,你也挣些儿波。”丈夫发迹后,她的言辞也是不依不饶:“我想他在俺家做了二十年夫婿,每日家偎慵堕懒,生理不做。今日做了官,就眼高了。这厮原来是个忘人大恩,记人小恨,改常早死的歹弟子孩儿。”与发迹前畏畏缩缩、发迹后洋洋得意的朱买臣相比,朱妻玉天仙这一女性角色更加的磊落痛快、光彩照人。明代无名氏的《烂柯山》全剧已佚,清中叶《缀白裘》收录该剧七出:《北樵》《逼休》《悔嫁》《寄信》《相骂》《痴梦》《泼水》,其中的《悔嫁》《痴梦》《泼水》中关于朱妻崔氏的塑造被学界认为极具匠心和艺术技巧,尤其是崔氏悔恨交加、难以把持之时痴然入梦,幻想起自己身着凤冠霞帔,在恣意享受着太守夫人尊荣的同时又被瞬间剥夺的一幕极富艺术表现力。可以说无论是元杂剧,还是明传奇,甚至往前追溯到朱买臣故事的最初记载《汉书》,往后截至当代话剧《朱买臣》,都可以发现不管情节如何改编铺演,女性角色传递出的信息量和审美涵摄都要比男性丰沛和鲜活得多。

《汉书》卷六十四的《朱买臣传》载,当朱妻看到丈夫“不治产业,常艾薪樵卖以给食,担束薪行且诵书”。朱妻觉得十分羞辱,她“数止买臣毋歌呕(讴)道中”。可是“买臣愈益疾歌,妻羞之”。至朱买臣发迹,“呼令后车载其夫妻到太守舍,置园中给食之。居一月,妻自经死”。在这寥寥数语的记叙中,朱妻两度蒙羞,她无法接受没有生活能力的丈夫还疯疯癫癫地在街上吟诗和唱歌,“她羞愧难当,愤而离去,即使朱买臣搬出富贵注定就要来临的天意加以诱惑也不能劝阻她”。[注]傅谨:《如何让朱买臣故事有教育意义》,《博览群书》,2006年第3期。她表现出一位有骨气、有人格尊严的女性形象,当她面对前夫的侮辱性施舍,毅然自绝。到了现代话剧《朱买臣》中,朱妻面对丈夫的不务正业,她发出了“我要活”,并坚信“这是我自己的事”“我做了就不后悔”的呼喊。这种现代意识虽然超越了传统理念中的女性形象,但是它秉承的仍是这一故事内核中流溢着的主角光环——女性角色承载的叙事力度和情感驱力都使得男性的在场黯然失色。

因而,在本该是男性占主角的文人发迹戏中,朱买臣的故事提供了主角置换这一异质的审美维度。在戏曲演绎的形式中,也往往自然而然地形成了朱妻主唱、朱买臣配戏的风格。此时女性角色在朱买臣各式改编剧中所占篇幅的时长与频率,也成功昭示了文艺美学对“控制不同人物在情节上占有的时间容量,属于叙事聚焦对时间的干预”[注]南帆,刘小新,练暑生:《文学理论基础》,北京:北京大学出版社,2008年版,第69页。这一叙事主体形成的理念。

但是值得关注的是,将叙事聚焦于女性、实现女性角色的凸显并非历代剧作者的本意,它应该更接近于一种无意识的选择,“除了所欲表现什么,作品同时还显现了作家所欲隐瞒什么——后者常常是无意识的,甚至作家自己也未能察觉”。[注]同上,第67页。那么,沉潜在这部剧中的这种无意识的、试图隐瞒的叙事意图如何滋炽,又如何聚合,进而融汇成流溢千年的语义场,勾连起观者的窥视欲望,是颇为有意味的。

二、欲望匮乏——男性权利在场下的女性期待

从精神分析学的角度看,文艺虚构常常与欲望联系在一起,它实现了作者的一种类似“白日梦”的代偿性满足。弗洛伊德指出:“文学毋宁说是未经满足的野心和性欲想象性的实现,文学形式无非是这些野心和性欲的乔装打扮。无论是对于作家还是对于读者,这些伪装都有效地摆脱了表露野心和性欲产生的羞耻感。”[注]同上,第6页。那么,隐喻在朱买臣故事中的叙述者和倾听者的“野心”和“欲望”又是什么?

如果对两千多年间“朱买臣休妻”的诸多文本进行细细的爬梳,可以发现在中国漫长的父系文化社会里男权意识形态的强大在场。

自明传奇《烂柯山》《负薪记》始,川剧《崔氏逼夫》、汉剧《买臣休妻》等均以“泼水”为重要演绎情节,其他如京剧、秦腔、湘剧、豫剧、河北梆子、滇剧、徽剧等直接就以《马前泼水》命名。而除了《朱太守风雪渔樵记》《听闲人》是大团圆以外,其他文本都是“覆水难收”的悲剧结局。对于这种情节的固化设定,有学者明确指出:“‘马前泼水’它的目的是要说服教育人们: 贫寒的人经过自己的努力是会发迹的, 忠于丈夫是有好结果的;反之,背叛丈夫,‘嫌贫爱富’是要受到惩罚的。这些是符合民间的价值观念的。《回杯记》中张廷秀与王二姐的故事, 《破瓦寒窑》中薛平贵与王宝钏的故事就是很好的例证。”[注]肖振宇:《关于“朱买臣故事”的话语体系比较》,《戏剧文学》,2005年第12期。在以男性权利为中心的叙事场域内,“或者妖魔化女性,或者神圣化女性,这是女性形象扭曲变形的两个极端”。[注]南帆,刘小新,练暑生:《文学理论基础》,北京:北京大学出版社,2008年版,第190页。此时,女性角色被简化为两种符号,一种是忠于且有助于男性的符号,苦守寒窑十八载的非凡隐忍喻示着一种难以企及的“神圣化”;一种是背弃男性的符号,它无暇顾及女性的自我追求和实现,一旦进入这个符号领域,愈演愈烈的“被妖魔化”成为女性唯一的宿命。

显然,朱买臣之妻属于后者,所以我们会发现,“千年以后,她被改造成薄情寡义、嫌贫爱富又厚颜无耻的泼妇形象出现在戏台上,而她心胸狭窄、睚眦必报的刻薄前夫则被塑造成一个励志故事的主角,鼓舞着一代又一代读书人”。[注]王红:《朱买臣妻冤不冤》,《成都日报》,2009年11月2日第B01版。“从历史到戏剧,朱买臣的境遇越来越显得可怜,而女主人公则越来越刻薄,而正是由于朱买臣的可怜与她结发妻子的刻薄,才使得从失意到得意的朱买臣顺利地荣登励志故事中正面典范的宝座。”[注]傅谨:《如何让朱买臣故事有教育意义》,《博览群书》,2006年第3期。“经过不断地渲染、虚构、移植,本来很简单也颇平淡的朱买臣离婚故事,不断地膨胀、变形,朱买臣的形象越变越高大,朱妻的形象则越变越丑恶。”[注]于召玉:《封建贞操观念演化的一面镜子——简析朱买臣离婚故事的不断变形》,《渤海学刊》,1987年第2期。据传,在朱买臣的故乡——浙江建德县洋溪的初中地方教材里,有一课《朱买臣的故事》, 赞誉朱买臣“胸怀大志、负薪苦读”,是勤奋好学的标杆。这里掩盖的事实是:据《汉书》载,朱买臣作为一个四十多岁仍难以养家糊口的男人,当街卖柴不懂叫卖却吟诗唱歌,引人侧目,妻子无法忍受丈夫的佯狂和众人的白眼,羞愧难当。而这个一朝成名后的男人,将前妻及其丈夫接到家中,日日目睹自己的富贵荣华,其致命的羞辱最终使这个不幸的女人只能以死来表明自尊。这种对事实真相处理的偏执与谬误几乎是两千余年来朱买臣故事演绎的主线,自《朱太守风雪渔樵记》到《烂柯山》,画风的转变是十分明晰的:《渔樵记》里即使面对朱买臣的发迹,朱妻一方都是站在道德高点,掌握话语权的:“他每日家偎妻靠妇,四十九岁,全不把功名为念。我生逼的他求官去,我是歹意来?”“他全不想在我家这二十年,把冷水温做热水,热水烧做滚汤与他吃。”可是到了《烂柯山》,朱妻气势全无,甚至还可鄙地做起了太守夫人的痴梦,最终梦破,撞阶而死。

历史的真相总是被艺术文本的话语形态所掩盖,“悔恨”和“羞愧”成为该剧女性的核心身份,将女性羞辱到高潮的“马前泼水”默认成为后世一再改编的核心。无限粗鄙化的朱妻已经被钉上了耻辱的十字架,甚至被中国文化中一种“永世不得翻身”的恶毒执念所诅咒:明万历年间《国色天香》卷七《客琼夜谈》中朱买臣将自尽的前妻之墓命名为“羞墓”;余象斗《万锦情林》、何大抡《燕居笔记》等均作了《羞墓亭记》;万历《秀水县志》载:“朱买臣妻改嫁衫青闸吏,买臣既贵还乡,妻羞死于亭湾,故名 ‘羞墓’”[注]林叶青:《从朱买臣休妻到〈马前泼水〉》,《艺术百家》,2005年第6期。,并把嘉兴衫青闸落帆亭坐实为其墓址。此时,“‘马前泼水’‘覆水难收’的附会是惩之于生前,以一报还一报的思维逻辑对其当年的坚决求去予以坚决‘报复’。‘羞墓’的杜撰则追辱于身后,在封建社会最注重的‘名声’上对之盖棺论定,万劫不复。如此这般,圆满完成了对其‘休夫’之举的围追堵截”。[注]同上。一个因为“被妻所休”而引起窥视欲望的故事文本,最终是以“女性受惩”而告终。

每一种再创造的文本都是形式与意识形态的统一体,既是特定作者的话语行为,同时也是特定意识形态的话语行为。“朱买臣休妻”的艺术磁场激发了一众男性的欲望期待,《金玉奴棒打薄情郎》中有诗两首:其一,“漂母尚知怜饿士,亲妻忍得弃贫儒。早知覆水难收取,悔不当初任读书”;其二,“尽看成败说高低 ,谁识蛟龙在污泥。莫怪妇人无法眼,普天几个负羁妻”。明万历《秀水县志》有方孝儒诗:“芳草池边一故丘,千年埋骨不埋羞。叮咛嘱咐人间妇,自古糟糠合到头。”《羞墓亭记》附宋郡守周颁的诗: “当年一弃会稽侯,大漠烟雾锁别愁。惆帐不逢锦衣郎,至今粉骨尚含羞。”连李白都在《南陵别儿童入京》中直斥朱妻“会稽愚妇轻买臣”。此外,白居易、罗隐、梅圣俞、欧阳修等都有类似评述。甚至连现代学者都认为朱买臣富贵后“竟能怜乌及屋,不仅善待故妻,而且泽及其夫,则显示了朱的厚道和诚挚,非开阔的胸襟无以为之”。完全选择性地无视《汉书》中记载朱买臣“呼令后车载其夫妻到太守舍,置园中给食之。居一月,妻自经死”,将朱买臣以恶意炫耀、逼迫性施舍致妻自尽的残忍视为“嘉德懿行”。众语喧嚣,熙熙攘攘,在男权中心的意识形态场域内,无数的男性在迫不及待地发声,并迫不及待地对朱妻踩上“集体无意识”的一脚。

三、烟火人生——现代性经验空间内的艺术立场

在朱妻“休夫”这一行为上,最为义正词严的道德指责是短视弃夫,不识“蛟龙在污泥”。于是,“朱买臣休妻”敷演出的无数文学艺术文本都以“悔恨”和“羞愧”为女性标签,在女性必然“后悔”的假想背后,充满着男性必然成功的自我幻想和自我满足的意淫。然而,事实的真相是,用男性的成功来藐视女性的短视和失策是一种极为低端的行为,因为“发迹”的概率显然在现实生活中并不高,须知,千千万万的朱买臣是不成功的,而女性的离弃也许恰是自我觉醒和自我认知的正确选择。换句话说,用极为稀少的男性“发迹”概率来指责女性选择的短视,是极为可笑和经不起推证的。唐著名书法家颜真卿在临川任职期间曾处理过一桩类似的离婚案件,一位叫杨志坚的穷书生也面临遭妻所休的尴尬局面,颜真卿的判词是:“朱雯之妻必去,宁见锦衣? 污辱乡里,败坏风俗,可决二十杖,任改嫁。”[注](唐)范掳:《云溪友议》(卷一),上海:古典文学出版社,1957年版,第201页。颜真卿打了杨妻二十大板,然后对杨志坚赠钱赠物,满怀希望他能成为朱买臣第二,让杨妻有朝一日也能有“宁见锦衣”的羞辱和悔恨。然而现实就是现实,无论如何扶持,杨志坚终究是没能穿上“锦衣”。有学者称这是对颜真卿的嘲弄,其实,这是对整个男性权力在场欲望想象的荒诞性的嘲弄。因而,透过“朱买臣休妻”这一故事文本彰显出的对女性无止境的道德绑架恰恰是极为不道德的。

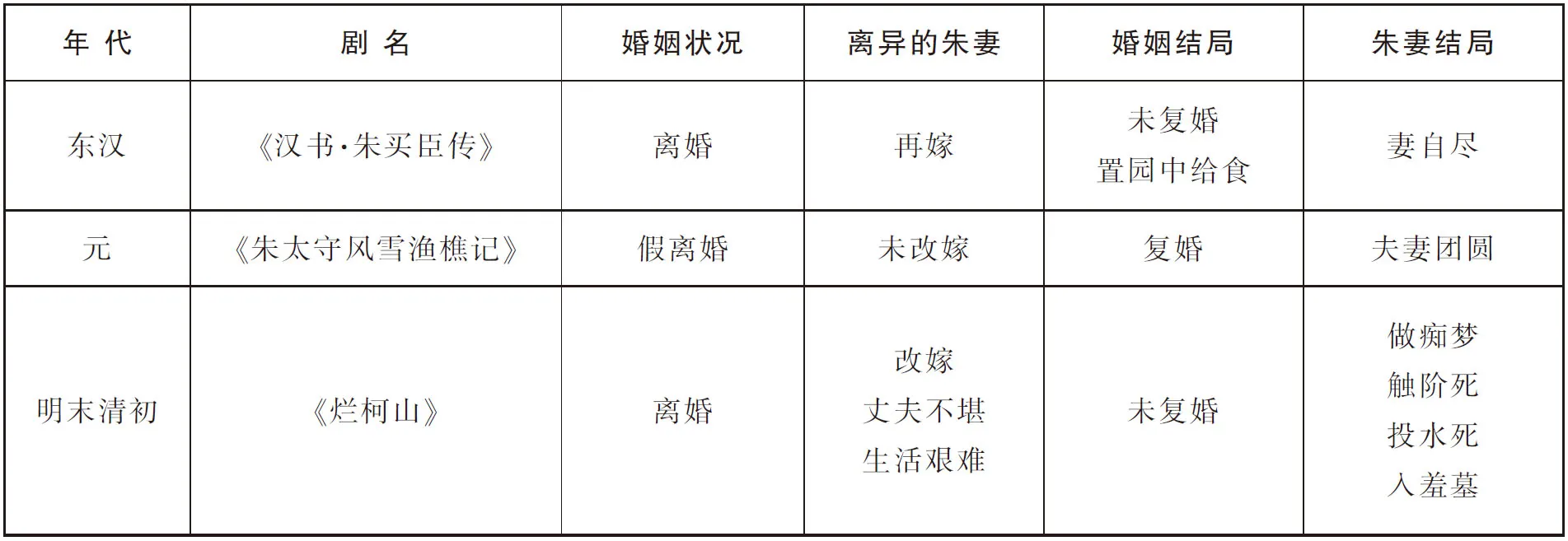

那么,应该如何处理这一传演千年、具有极为丰富艺术张力和弹性阐释力的母题意象?在现代性的语义场内,哪一种艺术范式更吻合时代理想?更能够营造当代文化想象的栖身空间?我们可以先来回溯一下该题材的几大文本演变:

在上面三个主要版本中,明末清初的《烂柯山》应该是将女性境遇置于最凄惨的一部,而元杂剧《朱太守风雪渔樵记》貌似有个圆满的结尾,但是它将朱妻的离弃设定为“假离婚”,也就是说此时女性并没有完成自身的独立,她把希望完全寄托在男性的“发迹”上,女性身份仍然处于“男性成功助推剂”的角色设定,女性费尽心机的唯一目的仍然是牺牲自我、成就男性,她依然是男性毋庸置疑的附庸品。而相对而言,体现出一位“有骨气的女性的人格尊严”的,是在《汉书·朱买臣传》中,只可惜这里的朱妻以自裁的方式表示抗拒和屈辱,并不吻合中国庶民文化中对圆满的期许,迸发于女性身上的悲壮和凄凉也难以彰显中国戏曲文化惯有的旨趣和意味。为此,不少艺术家殚精竭虑,力图用现代性的演绎手段赋予该题材更为开拓的艺术视域。例如创作于世纪之交的京剧《马前泼水》,导演试图挖掘这一古老题材的现代意涵:“追求好日子,这才是人的真实面目,这才是人生的原始形态。”[注]林叶青:《从朱买臣休妻到〈马前泼水〉》,《艺术百家》,2005年第6期。为此,该剧设计了洞房花烛夜的追溯,对二人的离异进行了重新的界定,以唤起观众对朱妻的理解。现代剧作可谓牢牢把握住了现代观众的思维向度:每个人都有追求幸福的权利,朱妻弃夫不应捆绑上耻辱的高台,传统的道德绑架已然无法让观众欣然接纳。但令人惋惜的是,该剧的结尾设置为朱妻最终实现了“人格升华”,她视荣华富贵为虚幻,以大彻大悟的姿态自泼冷水,自我否定。这种强行的道德标杆的拔高颇无趣味,几乎是变相地延续了传统剧作对女性弃夫的惩治,与“新瓶装旧酒”无异。

近年来福建省梨园戏实验剧团排演的《朱买臣(残本)》颇为引人关注,该戏在长达3个多小时的演出中全部采用闽南方言,没有借助现代的声光技巧、没有花俏炫目的先锋实验手段,几乎完整还原了古南戏的原貌,在上海小剧场戏曲节演出时观众却完全不受方言障碍,“两排加座还嫌不够,年轻观众占绝大多数的观众席,在没有中场休息的情况下几乎没有离席者,从头笑到尾”。[注]黄启哲:《梨园戏:用千百年孤本残本戏“对话”当代》,《文汇报》,2016年12月7日,第10版。笔者也曾亲临福建泉州梨园剧院观赏该剧,发现演出时座无虚席,且观者并非垂垂老者,而是年轻观众居多。

细细推敲该剧,在烟火人生的游弋腾挪里,有着点滴中国传统人文的敦厚和温润,它没有《汉书·朱买臣传》那样的高亢决绝,也没有《朱太守风雪渔樵记》的复杂谋略;朱妻不需像在《烂柯山》里那样可鄙可怜,也不必像现代京剧《马前泼水》里那样自暴自弃。相反,梨园戏《朱买臣(残本)》里的朱妻在处理丈夫发迹和“马前泼水”的羞辱这个问题上,表现出了超乎前几个版本范式的另一种预期:她积极、勇敢、乐观,当意识到自己“逼休”的错误后,不是自怨自艾,也不是悔恨寻死,而是努力地寻求解决方法,力图挽回自己的错误,重新追求自己的幸福。为此,她壮着胆、涎着脸向曾经恶言相向的张公求助;在身无分文的情况下也敢于请张公喝酒,由此衍生出“张公舀酒请张公”的闽南俗谚;想与丈夫重圆却又端着架子,还厚着脸皮想向丈夫讨个正夫人的位置坐坐;得知现在只能屈居第二,当个“二夫人”,经过权衡利弊之后也就欣然接受了。她有一身世俗烟火气,可气可笑,又可爱可亲,宛若就在我们身边,“它呈现了现实的残酷,然而它依旧对生活保持着极大的热爱。贫穷没有折损赵小娘乐观通达的性格,人性的怯懦也在调笑中成为生活不可缺少的一抹色彩。对过错不较真、对伤害不哭天抢地,对生活不绝望,这是梨园戏《朱买臣》的态度”。确然,正是这样一份豁达与乐天、积极与从容深深触动了现代年轻人的心弦。在现代性的阐释场域里,我们不缺乏高端的反思和批判,但是一个被愤弃的丈夫、一个被羞辱的妻子营造出的崇高感并不是生活的真相。在泉州梨园戏里,朱买臣摆脱了奋发图强、发迹报复的传统榜样套路,他在分离后仍然会忍不住问妻子是不是还会想他,这一个有血有肉的男人,虽然对妻子又气又恨,但他对妻子的“惩治”里却透着一股孩子般的赌气,可谓是既嘲讽又怜惜,这才是夫妻重圆的感情基石,而不是其他剧作所演绎的“责任”和“报恩”。而这个真实可感的男人并没有因为对妻子的“心慈手软”而失去了脊梁和骨气。《汉书·朱买臣传》把朱买臣的狭隘报复敷演成小人,妻子的勇猛自裁更似君子,这种“颠倒”显然是庶民文化所不能接纳的。在庶民的视野里,男人是天,不可撼动。妙的是,梨园戏保留了朱买臣终究得志的男人尊严,而将朱妻赵小娘最终结局设为屈居“二夫人”,也婉转表达了男性对女性的“小惩大诫”。男性的意志得到抒发,而朱妻赵小娘的穷困思变、积极努力,也让女性的不满、抗争、谋略、乐观等特质有了展现和宣泄的出口。“皆大欢喜”从来都是中国戏曲的艺术诉求,它同时也是中国文化温润宽厚的一种寄望,如何在一场既成事实的家庭风波中实现对夫妻双方的平衡和宽宥,它需要高超的叙事技巧和精细的文化感知,而“梨园戏这样的情节和人物处理,没有大善大恶,更符合当时的时代精神和喜剧基调,突出了宽容和原谅的主题,反映的是中国传统文化敦厚的底蕴”。

地方剧种的传承总是烙印着地域文化的深刻元素,泉州梨园戏是中国现存最古老的剧种之一,滥觞于宋元,盛行于明清,可追溯的历史有八百余年。作为“南戏活化石”,梨园戏现存的大多是残存的手抄本,多已散佚。如今搬演的朱买臣故事便名为《朱买臣(残本)》,是经过老艺人们的口述记忆以及几代梨园人的努力复排,才完成了现今长达3个多小时的残本公演。由这段历史可知,梨园戏《朱买臣(残本)》里沉淀着“古南戏遗响”,也濡染着几代泉州老艺人的共同创造的生命因子,倾诉着闽南泉州的地域人文话语。在接受美学的视域里,“作者、作品和大众的三角关系之中,大众并不是被动的部分,并不仅仅作为一种反应,相反,它自身就是历史的一个能动构成。一部文学作品的历史生命如果没有接受者的积极参与是不可思议的”。[注]姚斯:《接受美学与接受理论》,周宁、金元浦译,辽宁:辽宁人民出版社,1987年版,第21页。闽南泉州的地域人文显然参与了《朱买臣(残本)》的艺术形塑,朱妻赵小娘在穷困中思求改变,机智而懂得借力使力、灵活而懂得见风使舵,即使一无所有也无所畏惧地争取咸鱼翻身,这份乐观机智是与凄凄惨惨戚戚的传统悲剧女性截然不同的,她不悲戚、不放弃,有着一股“爱拼才能会赢”的勇往无前的气魄和手段,她不是女性的代言,这种独特的秉性特质是整个闽南地域人文的代言。

如同鲁迅与绍兴、沈从文与湘西、老舍与北京、莫言与高密,每一种文本个性的形成与地域民风有着千丝万缕的联系。在梨园戏《朱买臣(残本)》里就积蓄着闽南民众的心理构想和人生想象。要知道,在中国三纲五常的封建历史里,统治者对于“戏风”带来“民风”的变异是尤为关注的,明律规定:“凡乐人搬做杂剧,不许妆扮历代帝王后妃忠臣烈士先圣先贤神像,违者杖—百;官民之家,容令妆扮者与之同罪;其神仙道扮及义夫节妇孝子顺孙劝人为善者,不要禁限。”[注]邓大情:《朱买臣故事在小说戏曲中的嬗变》,《阜阳师范学院学报》(社会科学版),2008年第6期。而《大清律例》几乎一字不差地重复该律,并反复申明,凡戏者,需以搬演“义夫节妇孝子顺孙劝人为善”为要务,可是盛行于明清的泉州梨园戏《朱买臣》却让这个“不守妇道”的赵小娘不仅没有“覆水难收”,反而否极泰来再次进入朱家,享尽荣华。从接受美学的视角,我们可以发现闽南民众参与该剧创造的“阅读期待”是颇值得玩味的。

接受美学大师姚斯曾提出,“期待视野”是“读者在阅读理解之前对作品显现方式的定向性期待,这种期待有一个相对确定的界域,它圈定了可能理解的限度。而真正的读者是不会满足于被动地接受程式化的情节叙事的灌输,于是,当观众面对固有的“定向期待”,他们会用自身的审美驱度去参与到叙事的公共空间中,从而产生一种具有变异性的“创新期待”。它是人类心理深层的情感诉求、价值理念等维度的综合再现。美国加州柏克莱大学庄生教授(David Johnson)在其《仪式剧与戏剧仪式》(RitualOpera,OperaticRitual)中也提到,中国人的道德伦理是借由行动来表达的,戏剧仪式传达了中国文化的精髓,它把中国人的生活经验和人生理想借由戏剧行动表述出来。梨园戏《朱买臣(残本)》在闽南地域盛行几百年,闽南地域民众已将自身的人生判断、思维模式融汇其中,里面属于闽南的俗谚俚语多达五百多条,可以说,闽南民众的审美创造突破了“朱买臣休妻”故事的“定向期待”,沿着这里的“戏曲脉络,宋元以至于明清泉州人的生活经验、人生理想、文化理念以至于伦理实践原则都可以清楚地重现在我们的眼前”。[注]吴捷秋:《梨园戏艺术史论》,北京:中国戏剧出版社,1996年版,第156页。梨园戏《朱买臣(残本)》中赵小娘身无分文却敢于请张公喝酒,恳请张公出面说情一幕成为该剧中的经典,其他剧本中所强化的“马前泼水”却是略略带过,也非常清晰地彰显了闽南民众的文化心理:在一无所有中也敢于顽强奋斗,“拼”到“有”,这才是他们人文性格中的血性潜质。闽南地域背山面海、耕地稀薄,涉洋过海、奔赴异域、实现“富贵险中求”是当地人的认知模式。他们信奉拼搏、勇猛,以“生猛”为自身的文化图腾标识。因而,在这样彪悍的民风下,梨园戏《朱买臣》最终结局与传统的帝王下旨、皆大欢喜的传统被动赐福的“期待视野”不同,赵小娘完全是靠自己的努力才重新攫取了幸福,这就是闽南人文中独具的深层表述,是海隅边地迥异于中原传统的“创新期待”。

在接受美学的审美视域内,为大众所熟悉的模式才更容易被他们所理解接纳,由此,整个的欣赏过程中阅读期待不断得到实现、审美快感不断得到满足。梨园戏《朱买臣(残本)》至今仍能够捕获众多年轻观众的内心,也是因为它在烟火人生的阐释里,疏离了崇高建构的虚伪,摒弃了悲愤叙事的残酷,它还原了生活的温度,“当你看透了生活的无奈、悲凉,这种‘死皮赖脸’的精神倒不失为一种光明的生活方式。观梨园戏《朱买臣》,会让人对生活开始肃然起敬。它有酸甜苦辣,五味醇厚 ;它那样可亲可近,惹人爱怜……在被生活的重负压得喘不过气的时候,突然遇见这样一种生活态度,让人不觉心头一热,使我们得以面带微笑地迎接生活”。[注]莫霞:《一样的生活,不一样的态度——观昆剧〈伤逝〉、梨园戏〈朱买臣〉有感》,《上海戏剧》,2017年第1期。这是一种带着生活尴尬的微笑,因为男性的尊严遭遇了“被休”的创伤,而女性的痛快抉择也遭遇着错误的苦果,但是“绝地反击”和“重头再来”却以一种类似现代“表情包”式的自嘲和奋起来笑对人生的失误。也许,这就是现代文化阐释空间内的一种极具时代性的表达编码,梨园戏《朱买臣(残本)》在有意无意中以自身的艺术立场实现了文化的解码。

结 语

戏剧,一直都是人类的一场自我实验。巴西导演博奥曾言:“戏中之人才是真正的人类,因为只有人能在行为动作中观察自己。通过在行为中观察自我,才使得我能够改变我自己的行为方式。……这就是为什么文化可能产生的原因:因为我们人类能够在行为中看到自我……文化,不是指我们做了什么,而是指我们的行为方式。”布鲁克在其名著《空的空间》也有这么一段话:“在日常生活中,‘假如’是一种虚构;在戏剧里,‘假如’是一种实验。在日常生活中,‘假如’是一种逃避;在戏剧里,‘假如’都是真理。”[注]布鲁克:《空的空间》,邢历等译,北京:中园戏剧出版社,1988年版,第155页。诚然,在戏剧舞台假定性的投射和光华里,每个人都从不同的角色设定看到自我、看到人性。我们在“发迹变泰”的文化母题内看到男性的欲望和权力在场,也在“朱买臣休妻”的故事内核里看到了女性寻求自我认知遭遇的“被神圣化”和“被妖魔化”的集体宿命。及至当代,梨园戏《朱买臣(残本)》在烟火人生的阐释里还原了生活的温度,蕴藉了现代观众解构崇高的世俗症候和审美涵摄,我们也终究窥见了中国艺术空间内延绵不断的敦厚与温润的文化维度。