棉花黄萎病的综合防治策略研究

2018-03-13任玉红张文蔚司宁朱雪岩简桂良齐放军

任玉红,张文蔚,司宁,朱雪岩,简桂良,齐放军

(中国农业科学院植物保护研究所,北京100193)

由大丽轮枝菌(Verticillium dahliaeKleb.)引起的棉花黄萎病被称为“棉花的癌症”,发病严重时可导致叶片全部脱落[1]。20世纪90年代棉花黄萎病在我国大暴发,此后该病害成为继棉花枯萎病后更加难以防治的重要棉花病害[2]。

国内外主要通过选育抗病品种、使用化学药剂、田间管理、物理防治等方法来防治棉花黄萎病;但目前还未见强有效的防治药剂,抗病品种匮乏且同一抗病品种在不同地区抗病性表现存在差异也造成防病效果不理想[3-7]。单一的防治措施很难达到理想的防效,须使用化学防治、生物防治及农业措施相结合的综合防治措施才能有效防控该病[8]。

本研究以抗病品种中植棉2号、耐病品种鲁棉研28号和感病品种新陆早7号为试验材料,在中国农业科学院植物保护研究所廊坊基地进行田间试验,探究施加有机肥、叶面肥、生防制剂、控制早铃的综合防治措施对棉花黄萎病的防效,以期为黄萎病防治提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

抗病品种中植棉2号、耐病品种鲁棉研28号及感病品种新陆早7号由本实验室保存。生防制剂为枯草芽孢杆菌(活芽孢含量109g-1),由河北省农林科学院植物保护研究所提供。叶面肥为棉太金水剂(山西浩之大生物科技有限公司生产)。

1.2 方法

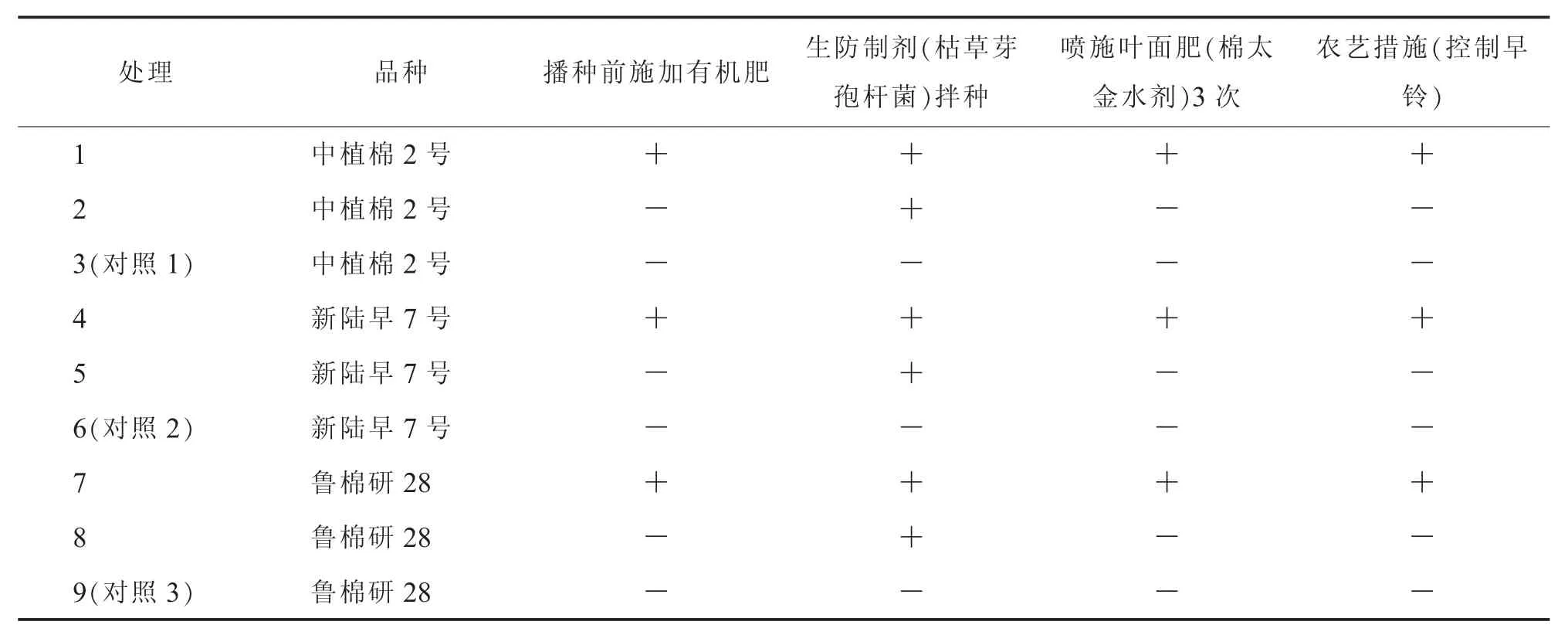

对3个品种分别进行生物防治菌剂拌种(枯草芽孢杆菌用量为种子质量的10%),喷施叶面肥及农艺措施相结合的方法,探讨有效防治棉花黄萎病的较优技术体系。试验采用随机区组排列,共9个处理(表1),每处理为3次重复,每重复为4行,行长10 m,种植密度为每666.7 m22 470株,行距约90 cm,株距约30 cm。分别于6月27日、7月13日和8月29日,参照棉花黄萎病鉴定国家标准(GB/T 22101.5-2009)[9]对所有处理逐株调查黄萎病发病情况,根据调查结果,计算各处理发病率和病情指数,并以病情指数为基础计算防效。于10月24日一次性收获籽棉作为各处理实收产量,评估棉花黄萎病综合防治对产量的影响。

利用SPSS 17.0软件中线性模型单因素变量法进行方差分析,同一品种不同处理方式间的比较用F检验,并采用最小显著性差异法进行均值的多重比较(均值差异显著性水平为0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同处理棉花黄萎病发病情况及防效比较

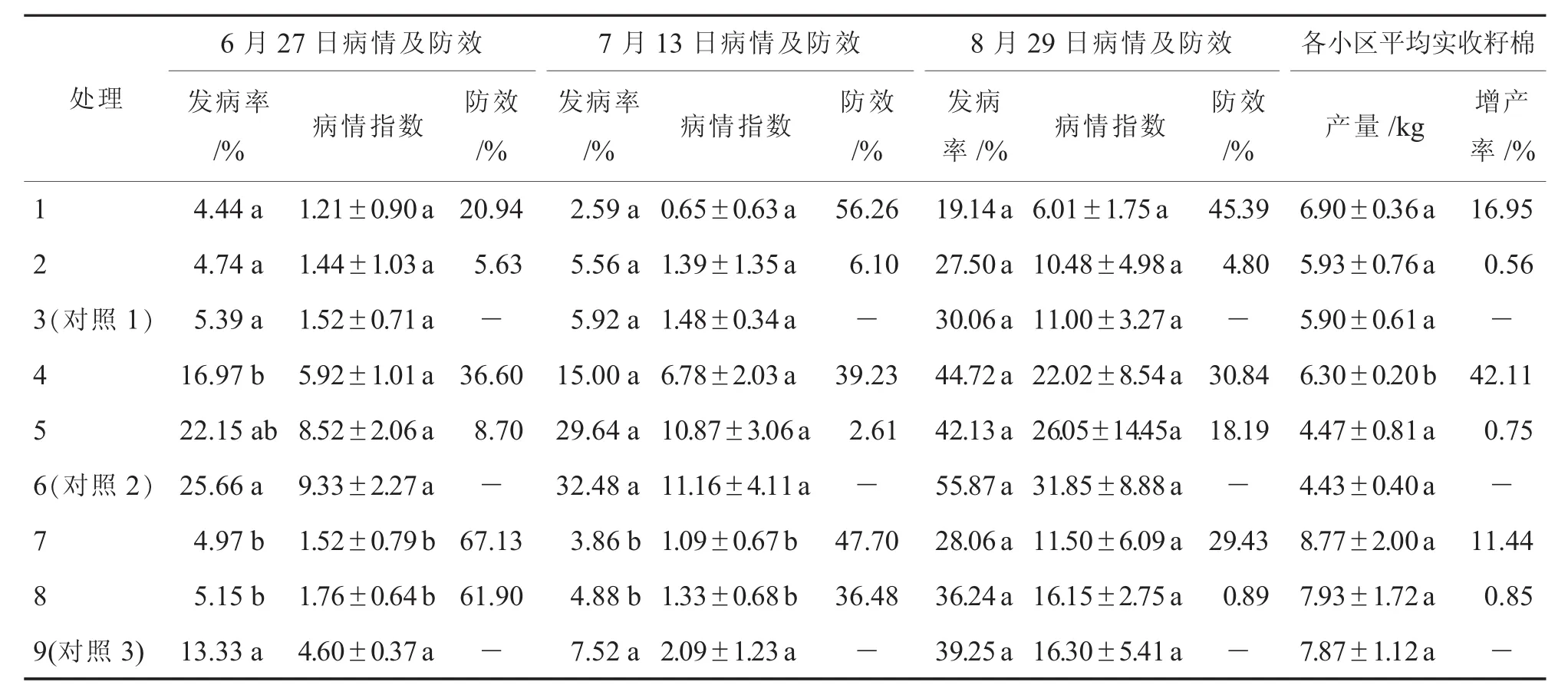

6月27日、7月13日、8月29日分别对不同处理间黄萎病发病率及病情指数进行调查,结果显示同一处理的3个重复之间无显著差异。6-7月各处理的病情指数较稳定,8月底病情指数均大幅上升。

表1 不同处理的具体措施

经综合防治措施处理后,6月27日,棉花黄萎病发病率较低,抗病品种中植棉2号和耐病品种鲁棉研28号的发病率均低于5%,感病品种新陆早7号发病率为16.97%,显著低于对照2的25.66%。与对照3相比,6-7月份综合防治措施和生防制剂均显著降低耐病品种鲁棉研28号的发病率和病情指数。

8月29日调查结果显示,各处理的发病率均明显增加;综合防治措施处理下,抗病品种中植棉2号、耐病品种鲁棉研28号和感病品种新陆早7号发病率依次为19.14%、28.06%、44.72%,低于相应对照。虽然8月份各处理病情指数及发病率统计结果与相应对照相比差异均不显著,但经综合措施处理后,抗病品种中植棉2号、感病品种新陆早7号、耐病品种鲁棉研28号与相应对照相比,防效分别达45.39%、30.84%、29.43%;3个不同抗性棉花品种的病情指数均低于生防制剂处理,生防制剂处理的病情指数低于相应对照。

3次调查结果均表明,综合防治措施具有较高的防效,最高可达67.13%,最低20.94%。前期,生防制剂拌种对耐病品种黄萎病的防效可达61.90%;7月中旬对耐病品种的黄萎病防效仍可达36.48%。8月底防效很低,说明生防制剂拌种只在前中期对棉花黄萎病保持高效。此外,生防制剂拌种对感病及抗病棉花品种的防治效果不明显,这可能与棉花品种对黄萎病抗性差异有关。

表2 不同处理黄萎病发病率、病情指数、防效及产量结果

综上,采用控制早铃、施有机肥、喷施叶面肥、施加生防制剂等综合防治措施,可降低抗病品种中植棉2号、感病品种新陆早7号和耐病品种鲁棉研28号的病情指数,并且到8月底对3个不同抗性品种的防效仍大于29%,说明综合防治措施可有效防治棉花黄萎病。

2.2 不同处理产量比较

产量统计结果表明,综合防治和使用生防菌剂均能提高棉花产量(表2)。其中:综合防治措施对感病品种新陆早7号增产效果最明显 (P<0.05),籽棉产量增加42.11%;其次是抗病品种中植棉2号,增产16.95%;再次是耐病品种鲁棉研28号,增产11.44%。仅使用生防菌剂(枯草芽孢杆菌),对耐病品种鲁棉研28号、感病品种新陆早7号、抗病品种中植棉2号增产效果不显著。

3 讨论与结论

20世纪80年代末,棉花枯萎病逐渐得到有效控制,黄萎病成为目前我国棉花生产亟待解决的主要病害之一[10]。多年的生产实践表明,单一的防治方法无法达到防治黄萎病的较好效果[11-13],采用农业防治、生物防治和化学防治相结合的综合防治方法是最有效的措施[14-15]。有报道表明,随水滴灌芽孢杆菌(活芽孢含量1011g-1)可湿性粉剂(使用量每666.7 m280~100 g,施用 2~3次),对棉花黄萎病防效可超过80%,且有较好的增产效果;在使用量为每666.7 m230 g时,防效仍高于60%[16-19]。本研究结果表明,采用施加有机肥、喷施叶面肥、使用生防制剂及控制早铃等综合防治措施,不仅可明显降低抗病品种中植棉2号、感病品种新陆早7号及耐病品种鲁棉研28号的发病率及病情指数,有效地控制棉花黄萎病的发生发展,还可提高棉花产量。因此,该综合防治技术体系为棉花黄萎病的田间防治提供了绿色安全、经济有效的防治方法,可为棉花的可持续发展提供保障。

[1]李其成,张秀芝.棉花黄萎病的发病规律与防治方法[J].现代农业科技,2017(3):113,115.

[2]郭承君,李文江,于茂森,等.棉花黄萎病综合防治研究初报[J].中国棉花,1997,24(9):16-17.

[3]Daayf F.Verticillium wilts in crop plants:Pathogen invasionandhostdefenceresponses[J].CanadianJournalof Plant Pathology,2015,37:8-20.

[4]马平.棉花黄萎病的生物防治研究进展[J].河北农业科学,2003,7(3):38-44.

[5]刘姮,李银姣,邓汉斌.棉花黄萎病的综合防治[J].湖北植保,2011(6):25-29.

[6]唐黎标.棉花黄萎病的综合防治[J].中国棉花加工,2016(4):34-35.

[7]赵燕华.棉花枯、黄萎病的发生及综合防治[J].现代农业科技,2013(22):124.

[8]张改英,徐恒玉.棉花黄萎病及其综合防治技术[J].河南农业科学,2002(9):27-28.

[9]中国农业科学院植物保护研究所,全国农业技术推广服务中心.棉花抗病虫性评价技术规范:第5部分:黄萎病:GB/T 22101.5-2009[S].北京:中国标准出版社,2009.

[10]王力华,戴晓枫.棉花黄萎病抗性的分子研究进展[J].分子植物育种,2003(1):97-102.

[11]陆宴辉,简桂良,吴孔明.棉花主要病虫害简明识别手册[M].北京:中国农业出版社,2013:2-6.

[12]简桂良,卢美光,王凤行,等.转基因抗虫棉黄萎病综合防治技术体系[J].植物保护,2007,33(5):136-140.

[13]石磊岩.我国棉花黄萎病研究进展[J].棉花学报,1995,7(4):243-245.

[14]林玲,张昕,邓晟.棉花黄萎病研究进展[J].棉花学报,2014,26(3):260-267.

[15]陈丽华,袁德超,吴毅歆,等.棉花黄萎病生防内生芽孢杆菌 LH-L3 的分离鉴定[J].棉花学报,2017,29(6):550-559.

[16]李红,赵冰梅,李贤超.枯草芽孢杆菌防治棉花黄萎病试验示范效果初报[J].农药科学与管理,2016,37(4):55-58.

[17]李广华,李虎,戴爱梅.1000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂防治棉花黄萎病大田试验[J].新疆农业科技,2016(1):45-46.

[18]刘杰.枯草芽孢杆菌对棉花黄萎病的田间防效试验[J].新疆农垦科技,2015,38(6):29-30.

[19]康鹏.枯草芽孢杆菌防治棉花黄萎病药效试验[J].农村科技,2014(9):33-34.