辽西地区珍珠岩矿床成因及成矿模式探讨

2018-03-09魏强

魏 强

(辽宁省有色地质局一○九队,朝阳 122000)

0 引言

随着在国民经济建设中对环境保护的重视程度不断提高,作为新型环保材料的膨胀珍珠岩越来越受到人们的重视[1]。辽西地区作为珍珠岩矿的重要产地之一,其矿床成因研究程度不深,涉及成矿模式的研究也较少。基于辽宁省实施的“突破辽西北战略”,通过收集研究辽西地区典型的珍珠岩矿床地质资料,结合长期的野外实践,总结该区珍珠岩矿床规律,进一步分析矿床成因,并构建成矿模式,为该区珍珠岩找矿工作提供思路。

1 成矿地质背景

中生代时期,辽西地区地质构造活动强烈,即燕山运动。在此期间,库拉板块向NW向运动,与欧亚板块俯冲碰撞,最终消失于亚欧板块之下。日本岛南西部发现的高压低温变质带、中国东部大陆边缘形成的与日本领家组相对应的高温低压变质带,这些发现进一步证明此消亡带的存在。由于库拉板块俯冲挤压,使得该地区地壳运动加剧、火山活动活跃,导致大量的中酸性向地表喷溢或侵入,随着温度、压力骤降,在水的参与下,炽热酸性火山熔岩经分异、塑化、固结等一些列复杂的地质作用,最终形成珍珠岩矿床(点)。辽西地区珍珠岩的赋存层位主要为中生代侏罗纪、白垩纪的酸性火山岩,成矿地质背景为大陆边缘岛弧型,矿床类型为酸性火山熔岩流型矿床,矿体形态多为似层状、条带状,珍珠岩矿床常与膨润土矿、沸石矿共生,构成同一成矿系列。

2 珍珠岩矿床地质特征

辽西地区位于华北陆块北部,属燕辽构造带,具有稳定型陆块与活动造山带之间的过渡型特征[2]。同时,华北地台北缘是重要的多金属成矿带[3]。中生代侏罗纪—白垩纪酸性火山岩的产出严格受燕山台褶带、辽西台陷控制,主要分布于辽西坳陷内段盆地中,呈层状、似层状产出。该区珍珠岩矿产主要赋存于此中生代侏罗纪—白垩纪酸性火山岩及火山碎屑-沉积岩内(图1)。

图1 辽西地区主要构造体系及侏罗纪—白垩纪中酸性岩分布示意图

以4个矿床实例对辽西珍珠岩矿床特征进行阐述如下。

2.1 辽宁喀左官大海珍珠岩矿床

矿区位于华北地台北缘,燕山台褶带,辽西台陷朝阳穹褶断束中段大城子盆地南西侧,该盆地沉积了厚度巨大的中生代地层。矿区出露地层主要为白垩纪义县组(K1y)酸性喷出岩,呈似层状分布,含矿岩石组合为义县组的酸性火山岩。

矿体呈似层状、透镜状出露于矿区中部,赋存于白垩系义县组二段凝灰质火山角砾岩中,长700 m,一般厚度为15~20 m,最大厚度为25 m,矿石为黑绿色,矿层层位稳定,顶底板为肉红色凝灰质火山角砾岩。

2.2 辽宁凌源牛营子—北炉珍珠岩矿床

矿区处于华北地台北缘中东段,燕山台褶带西部,四官营子—三十家子盆地西部,太平沟—刀尔登褶皱带的中部东缘。区内出露地层主要为中生代侏罗系中统髫髻山组(J2t)(李伍平等[4]认为髫髻山组应属于晚侏罗世),岩性由一套酸性的多旋回喷发的火山熔岩、碎屑岩组成,矿区内岩层产状较稳定。

主要岩性自下而上为浅灰色流纹质凝灰角砾岩、灰黑色珍珠岩和灰色、肉红色流纹岩。地层总体走向NE,倾向NW,倾角52°~75°。区内矿体赋存于侏罗系中统髫髻山组(J2t),呈似层状大致平行产出,矿与非矿易于签别,界线清楚。地表断续出露长度663 m,水平厚度48~93 m,总体走向35°,倾向NW,倾角80°。

2.3 辽宁建平双庙珍珠岩矿床

矿区处于华北地台—燕山台褶带—辽西台陷—朝阳穹褶断束的建昌—喀左盆地内,矿区出露地层单一,均为早白垩世的凝灰岩、珍珠岩和流纹岩。由上而下为砾岩、珍珠岩、凝灰岩、流纹岩、珍珠岩、膨润土和角砾凝灰岩。南端流纹岩与珍珠岩接触部位珍珠岩发生蒙脱石化,含矿岩石组合为义县组(K1y)的酸性火山岩。

矿体呈似层状,矿体总体走向17°,宽度变化大并有尖灭现象,矿层中夹有薄层凝灰岩,说明火山喷发为间歇式喷发。矿石主要为黑绿色珍珠岩,质优; 青色含棕褐色珍珠岩,质中劣; 灰黄、灰绿色脱玻珍珠岩,质劣。

2.4 辽宁彰武土城子珍珠岩矿床

矿区位于新华夏系第二沉降带与第三隆起带接触部位,即松辽沉降带与大兴安岭太行山隆起带结合带底部,松辽盆地东部边缘,四愣子山背斜东侧。

区内中生代地层发育,其中以下白垩统最发育,主要分布于新华夏系构造所控制的构造盆地内,下白垩统共分3组: 义县组(K1y)、九佛堂组(K1j)和孙家湾组(K1s)。矿区出露地层主要为义县组(K1y)酸性喷出岩,呈似层状分布。

矿体呈似层状出露于矿区西部,南窄北宽,长800 m,最厚21 m,最薄1 m,一般厚5~10 m。矿石为灰绿色珍珠岩。矿层层位稳定,底部为紫色—灰紫色球泡流纹岩、气孔流纹岩,顶部为灰绿色流纹岩,它与矿体接触部分可见玻璃质。矿体与球泡流纹岩界限清楚。脱玻化主要为蒙脱石化。

根据以上4个矿床实例的地质特征,归纳辽西地区珍珠岩矿床地质特征如下:

(1)成矿时代。辽西地区珍珠岩的成矿期主要发生在中生代侏罗纪、白垩纪时期。

(2)空间分布。矿床主要赋存于中生代的陆相盆地中,这些盆地均受新华夏系构造所控制[5],珍珠岩矿明显受新华夏系构造的次级区域构造控制,主要有NE向的北炉—双庙成矿带、建昌—北票成矿带。

(3)矿体形态特征。矿体形态多为似层状或透镜状产出,产状较为稳定,厚度几米到几十米不等,矿与非矿界限易于区分。

(4)矿床指示标志。珍珠岩矿床常与膨润土矿、沸石矿共生,构成了矿床成矿系列[6],因此发现有膨润土、沸石矿的地方,就可能会有珍珠岩矿的存在。

3 珍珠岩岩石学特征

珍珠岩为火山喷发的酸性熔岩经急速冷却而形成的玻璃质岩石,含结合水2%~6%,野外观察为灰绿色、灰黑色和黑色,断口呈参差状,全玻璃质结构,致密块状构造,珍珠光泽,风化后为油脂光泽,表面常具有弧形冷凝裂纹。

区内珍珠岩岩石化学特征详见表1。经初步研究,K2O+Na2O含量与膨胀性能呈正相关关系,K2O+Na2O含量大于6.5%,K<7(K为膨胀倍数),膨胀不佳,不符合工业指标要求; K2O+ Na2O含量在5%~8%之间,K≥7时,膨胀性能最佳。研究区的K2O+Na2O含量在5%~8%区间,属佳值范围内。据赵礼等[5]认为,K2O/Na2O≈1,膨胀性能好,研究区的K2O/Na2O近似1,表明辽西地区珍珠岩的膨胀性能较好。

局部地区见有少量珍珠岩发生严重的膨润土化及玻璃质体脱玻化现象,导致大量的沸石和蒙脱石生成。

表1 辽西珍珠岩岩石化学特征

注: SI.固结系数;f.自由度;τ.戈蒂里指数;δ.里特曼指数;k.钾原子质量数。

4 珍珠岩蚀变过程

酸性火山岩浆在向地表喷溢或侵入过程中,其顶部经过水化作用的塑状玻璃在流动过程中急剧骤冷而发生碎裂,形成具有珍珠裂隙结构的塑状玻璃体。伴随着温度、压力的降低,岩浆大量释放挥发组分,在岩浆固结成岩作用下,形成珍珠岩矿床; 随着温压条件继续降低,塑状玻璃体继续冷却自碎,发生水解蚀变,塑状玻璃迅速地被蚀变改造成膨润土(图2)。

图2 珍珠岩蚀变过程模式图

5 矿床成因分析

5.1 构造环境对珍珠岩成矿的影响

辽西地区的珍珠岩主要形成于燕山期,而该期的岩浆活动较为频繁且强烈。据市川浩一郎等[7]认为,侏罗纪以前库拉板块与欧亚板块相邻,日本列岛与欧亚大陆东北部相连,中生代时库拉板块向NW运动,受欧亚板块俯冲挤压,使东北地区地壳发生强烈的构造运动,同时发生的断裂和火山活动,使得中生代特别是晚侏罗世、早白垩世酸性火山岩喷溢或侵入到近地表,在其急剧降温、降压条件下,通过地下水、地表水的作用,便可形成珍珠岩矿床,同时也伴有膨润土、沸石矿的形成。

据《辽宁省区域地质志》[8],中生代辽西地区经历了多旋回多期次的火山喷发作用,各旋回火山作用间歇期有巨厚的河流相或湖沼相沉积。依据火山岩地层层序、喷发韵律,可将辽西火山岩自下而上进一步划分为中生代侏罗纪兴隆沟火山喷发旋回、髫髻山火山喷发旋回,白垩纪张家口火山喷发旋回、义县火山喷发旋回、大兴庄火山喷发旋回。区内珍珠岩矿床大多赋存于白垩纪义县火山喷发旋回的酸性火山岩中。

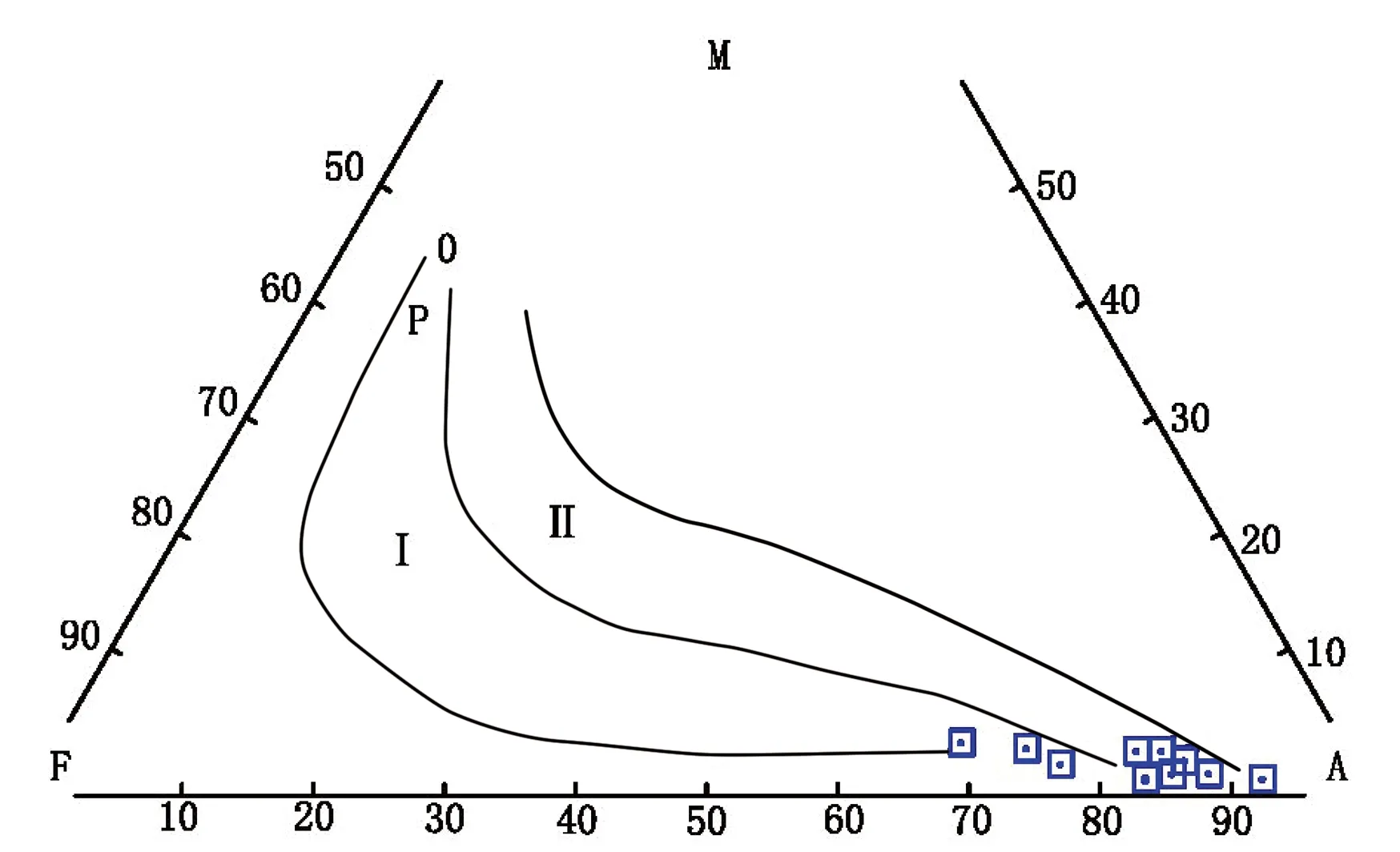

辽西地区珍珠岩在AMF图中投点大部分落在钙碱性范围内,靠近AF边和A端,与日本的易变辉石母岩浆区相对应[9],可能属于紫苏辉石系列。通过对珍珠岩化学成分特征及形成时的构造环境的研究,可以得出辽西地区的珍珠岩属于边缘岛弧型。从图3看出,珍珠岩投影点基本落入II区,总体趋势与日本岛弧型火山岩(J线)相一致,说明都属于在同一构造环境下形成的。

F=FeO+0.9Fe2O3; A=Na2O+K2O; M=MgO

5.2 成矿期的物理、化学环境对珍珠岩成矿的影响

珍珠岩是一种酸性玻璃质火山岩,属酸性岩浆铝过饱和系列[10-11]。酸性玻璃质是在岩浆喷溢或侵入地表过程中,与冷空气及地表水接触而急剧冷凝形成的。酸性岩浆在向地表喷溢或侵入的过程中,其内部往往含有大量的气水热液,由于酸性岩浆黏度大,这些气水热液无法逸出,致使急剧凝固后的岩浆流体最终形成具有珍珠裂隙结构的塑状玻璃体。

塑状玻璃具较强的吸水性[12](图4),固态玻璃、塑状玻璃和正常黏度融体在不同的大气压下,其吸水量是不同的,300个大气压是最有利于发生火山作用。在800~1 000 ℃区间、300个大气压下,塑状玻璃可吸收2%~7%的水。因此,水在珍珠岩形成的过程中起着重要作用。

P1、P2、P3.固态玻璃—塑状玻璃线上的最大含水量点;

辽西珍珠岩地区的岩性一般为一套酸性的多旋回喷发的火山岩、碎屑岩、凝灰质火山角砾岩组成,在岩石中常见有一些半磨圆的陆屑物质的砾岩,岩层产状较稳定且具有明显的层理。由此推断,在火山活动间歇期,有河流相或湖沼相沉积。即辽西珍珠岩地层岩石是在富地表水的沉积环境中形成的。

6 成矿模式探讨

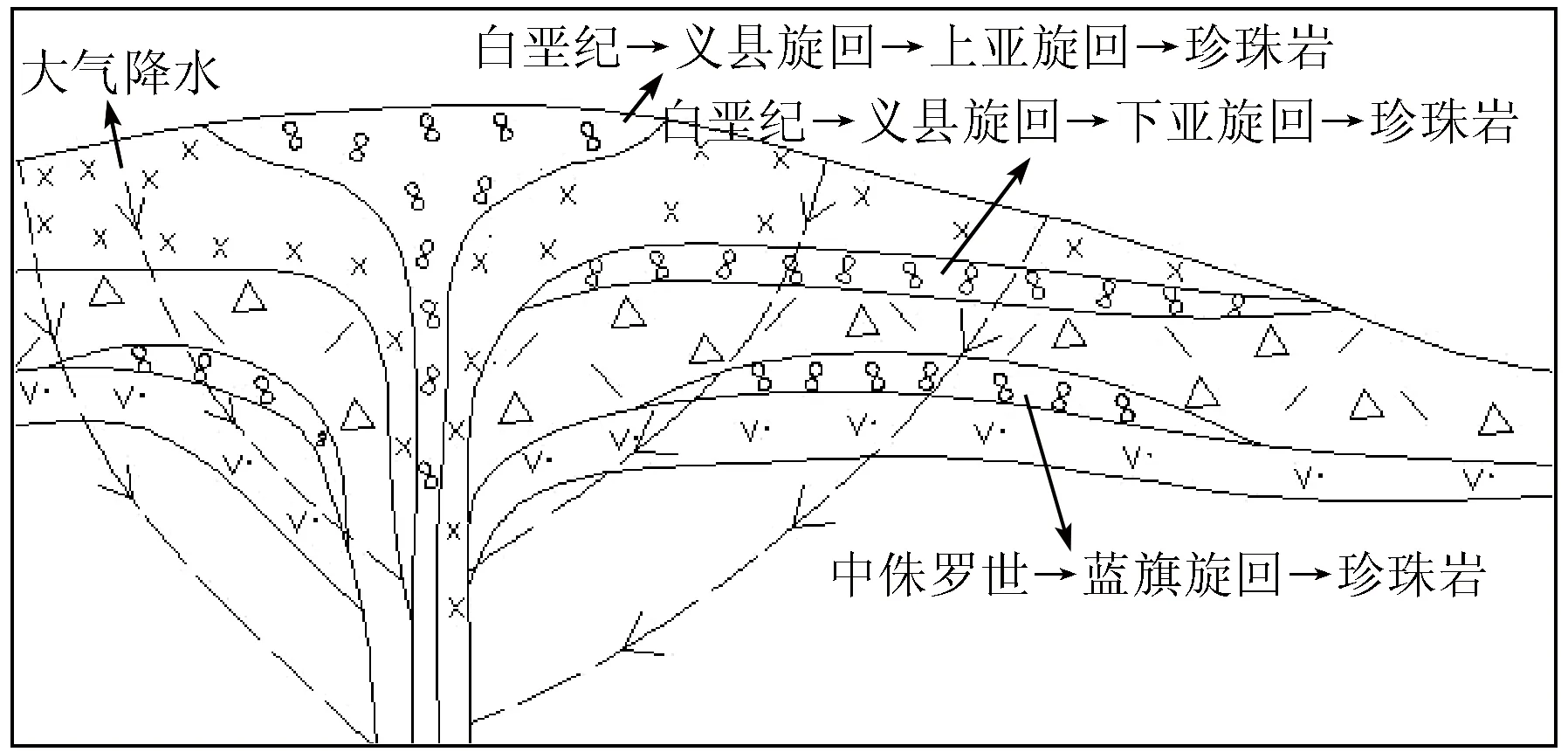

辽西中生代的多期间歇性火山喷发事件,形成了典型的陆相沉积地层,具有完整的3次火山-沉积旋回[13-14],表现为中侏罗世—晚侏罗世—白垩纪3次火山旋回,其中白垩纪义县旋回又可分为上亚旋回、下亚旋回。在侏罗纪旋回初期,库拉板块向欧亚大陆板块下俯冲,大陆板块向南东推覆,酸性岩浆向地表喷溢或侵入,火山喷发类型以裂隙式喷发为主。火山活动间歇期出现河流相或湖沼相沉积,在水解作用下,酸性岩浆的内部或边缘形成了少量珍珠岩矿床。到了侏罗纪晚期,库拉板块不断地向欧亚大陆板块下俯冲,使大陆板块继续向南东推覆。在白垩纪时期发生2次次级旋回,在这2次次级旋回中,由于受到NW、SE向的拉张力作用,形成断陷盆地,导致火山喷发,火山喷发类型以中心式为主,岩浆活动较为强烈。酸性岩浆在向地表喷溢或侵入过程中,与冷空气及地表水接触而急剧冷凝,形成了大量的珍珠岩矿床。

图5 珍珠岩成矿模式图

7 结论

(1)辽西地区珍珠岩矿床主要形成于中生代侏罗纪、白垩纪,常与膨润土、沸石伴生构成矿床系列,当发现膨润土或沸石时,就很可能找到珍珠岩。珍珠岩的赋存部位受NE向的北炉—双庙成矿带、建昌—北票成矿带控制。

(2)陆相火山沉积岩系中的珍珠岩矿床为火山沉积成因,其矿质来源于火山碎屑或酸性熔岩的造岩物质。

(3)辽西地区的珍珠岩在形成过程中,温度、压力、水均起着重要的作用,酸性玻璃质岩浆在向地表喷溢或侵入过程中,与冷空气及地表水接触而急剧冷凝形成珍珠岩矿床。

致谢: 本文引用了西官大海珍珠岩矿普查报告资料,审稿专家和编辑提出了宝贵的修改意见,在此深表感谢。

[1] 戚学祥.河南信阳珍珠岩矿床特征及其应用[J].矿物岩石地球化学通报,1997,16(增刊1):102-103.

[2] 陈义贤,陈文寄,周新华.辽西及邻区中生代火山岩——年代学地球化学和构造背景[M].北京:地震出版社,1997:1-279.

[3] 代军治,毛景文,杨富全,等.华北地台北缘燕辽钼(铜)成矿带矿床地质特征及动力学背景[J].矿床地质,2006,25(5):598-612.

[4] 李伍平,路凤香,李献华,等.北京西山髫髻山组火山岩的地球化学特征与岩浆起源[J].岩石矿物学杂志,2001,20(2):123-133.

[5] 赵礼,高凡.我国珍珠岩及膨胀性能的研究[M].北京:地质出版社,1975.

[6] 程裕淇,陈毓川,赵一鸣.初论矿床的成矿系列问题[J].中国地质科学院院报,1979,1(1):32-58.

[7] 市川浩一郎,藤甲至则,岛津兴夫.日本列岛地质构造发达史[M].日本:筑地书馆,1970:18-28.

[8] 于文礼.辽宁省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989:467-472.

[9] 刘劲鸿.东北地区珍珠岩矿床地质特征及成因探讨[J].矿床地质,1983,2(3):60-68.

[10] 余祖球,梁爱莲.珍珠岩的特性与应用[J].陶瓷科学与艺术,2002,36(4):28-32,36.

[11] 大连耐火材料厂.膨胀珍珠岩[M].北京:中国建筑工业出版社,1974:1-2.

[12] 中国科学院地质研究所.沸石矿物与应用研究[M].北京:科学出版社,1979.

[13] 许敏,薛林福,王东坡.辽西地区中生代火山-沉积盆地群特征及成因机制[J].世界地质,1997,16(2):34-38.

[14] 杨庚,郭华,刘立.辽西地区中生代盆地构造演化[J].铀矿地质,2001,17(6):332-340.