徐宿弧(安徽段北部)弱磁异常特征及其认识

2018-03-09何柳昌产思维

何柳昌, 产思维

(安徽省勘查技术院, 合肥 230031)

0 引言

为调查徐宿弧(安徽段北部)隐伏岩体的赋存状况,分析区内的找矿潜力,根据区内为弱磁异常的特点,主要采用匹配滤波、小波变换进行数据处理,提取深部示矿信息。调查区为第四系覆盖区,是煤及矽卡岩型矿床的主要富集地区,现已查明的金属矿产主要分布在徐宿弧(安徽段)的南部,濉溪县前常、徐楼等地区,其中新探明的杨桥孜铜金矿位于三铺岩体接触带部位,是目前淮北地区最大的金矿床[1]。调查区的找矿前景较好,但工作程度相对较低[1-2],到目前为止,主要开展过1∶5万的区域地质调查及小于1∶5万的重磁测量工作。本文重点利用1∶2.5万地磁测量成果通过多方法多参数变换数据处理提取弱磁异常[3-4],查明区内的隐伏岩体赋存状况,定性分析调查区北部前欧盘闪长玢岩体的形成原因,分析白土南部地区的找矿前景,为徐宿弧(安徽段)寻找矽卡岩型金多金属矿床提供参考。

1 区域地质背景

区内地层除缺失奥陶系上统至石炭系下统外,自古元古界以后的其余地层均有分布; 岩性主要为灰岩、白云岩、砂岩及泥岩等(图2)。

受基底构造及滑脱构造控制,区内盖层构造活动强烈,形成了一系列逆冲断层及向西凸出的紧闭线性构造。

图1 皖北地区构造纲要

区内岩浆活动表现出既有继承地台的某些特征,又有自身的一些特征[7],如: 岩浆活动不够强烈,岩体规模不大; 岩浆活动比较频繁且分布广泛,岩体常是多次侵入活动形成的复式岩体。因华北地台的基底僵化程度较高,岩浆活动的强烈程度和差异性,还常取决于它们的继承性。

区内岩浆侵入活动主要发生在燕山中期、晚期,主要岩性为闪长岩和花岗岩,多数为复式岩体; 已查明的矿床类型主要为接触交代矽卡岩型矿床,与矽卡岩型矿床的形成关系最为密切的是中性闪长玢岩体[8]。

徐宿弧(安徽段北部)弱磁异常区(图2)除已查明的前欧盘闪长玢岩体及相关的铜铅锌多金属矿外,目前未发现其他隐伏岩体及矿(化体)。

2 地球物理特征

2.1 岩(矿)石的磁性特征

依托正在实施的徐宿弧(安徽段)金多金属矿成矿背景调查项目,对区内326块岩(矿)石标本磁性参数进行统计,其结果如表1所示。

表1 岩(矿)石磁性参数统计表

研究表明: 沉积岩类均为无—弱磁性; 花岗岩类为弱磁性; 闪长岩类,具有中等磁性。

2.2 数据处理

本文采用的磁法数据为实测的地磁成果,施工比例尺为1∶25 000,网度250 m×50 m,测线方向为135°,磁测总精度为±2.0 nT。

根据目标地质体的赋存状况,选取不同的处理方法及多参数变换,最大化提取目标地质体信息。其中,化极处理是消除斜磁化的影响,简化磁异常的地质解释。匹配滤波是利用傅里叶的正反变换来实现浅源场和深源场的分离,当实测磁法数据能较好地满足匹配滤波计算条件,且在对数功率谱曲线选择的2个斜率段较合理时,匹配滤波计算就能获得较好的地质效果,使区域异常或局部异常更加直观。小波变换是将信号分解成各种不同频率或尺度,利用其数学显微镜的特点进行伸缩、平移聚焦到信号任意细节加以分析; 利用小波变换多尺度分析原理实现对磁异常浅源场和深源场的分离。垂向一阶导数计算是突出对应深度的磁局部异常。

徐宿弧(安徽段北部)为弱磁异常区,隐伏磁性地质体引起的弱磁异常已被浅部或地面产生干扰磁异常掩盖,无法识别。根据以上分析,选择匹配滤波、小波变换的方法,采用改变相应的计算参数获取多个深度下的区域场,通过对比,结合区内地质背景进行甄别,筛选出符合某一特定地质现象的处理结果; 根据功率谱曲线上的视深度,定性分析目标地质体的埋藏深度; 最后利用垂向一阶导数计算突出某一深度的局部磁异常。

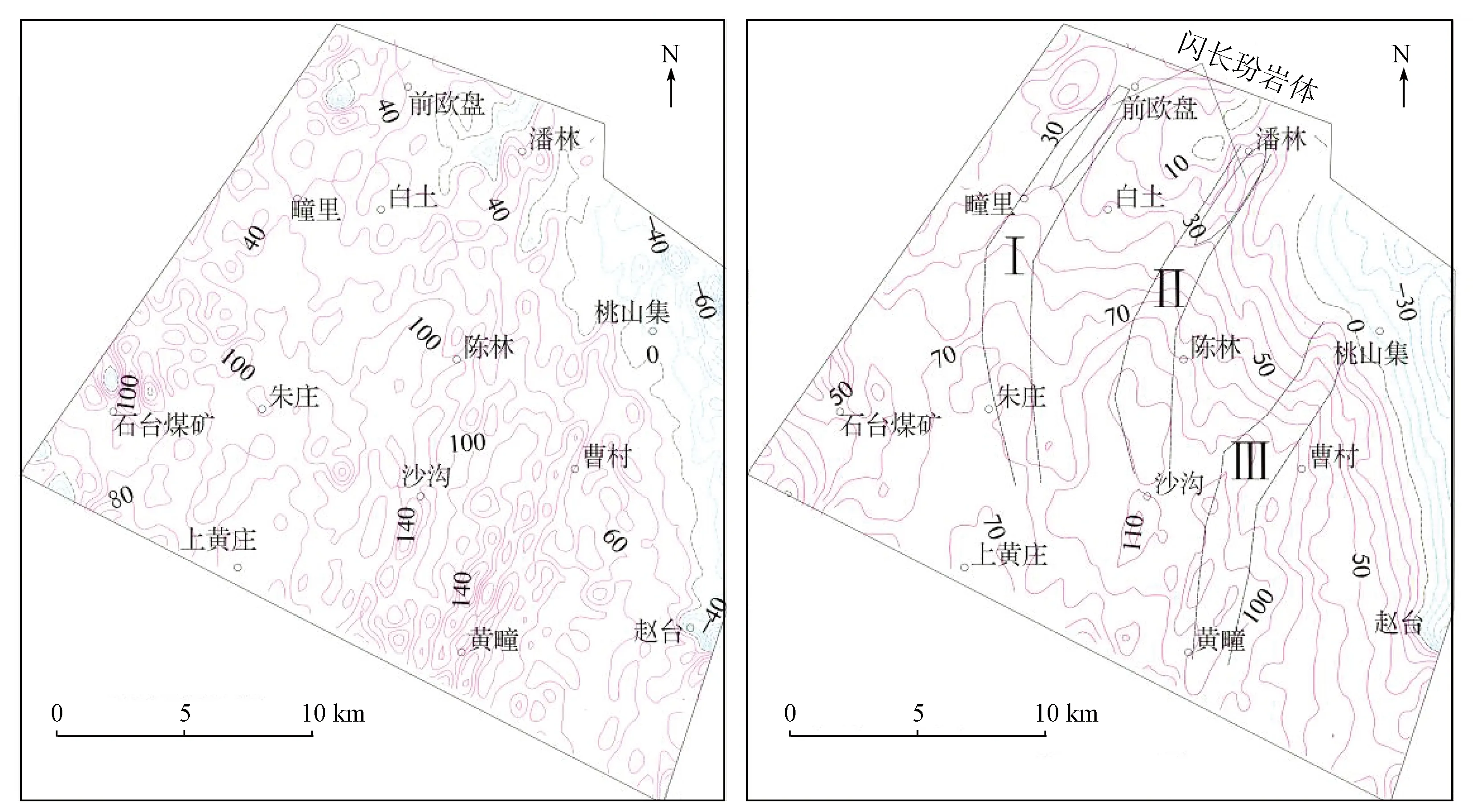

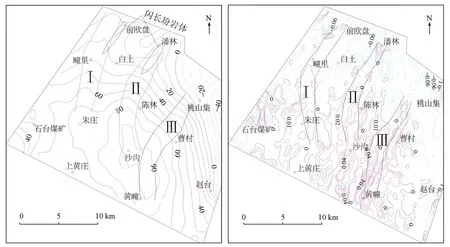

甄别后,最终采用了ΔT化极磁异常,将视深度为500 m及1 000 m磁性地质体引起的ΔT化极磁异常及对应视深度为500 m的垂向一阶导数磁异常作为异常解释的基本图件(图3)。

2.3 弱磁异常特征及其解释

2.3.1 弱磁异常特征

徐宿弧(安徽段北部)ΔT化极磁异常为一低缓异常区(图3 (a)),异常形态呈现出杂乱无规律现象,异常极值多数在±100 nT以内,幅值、梯度小; 无明显的局部异常,隐伏磁性地质体引起的磁异常难以识别; 仅在磁异常区的东南部沿黄疃—曹村、沙沟—潘林方向隐约可见断续展布的NNE向延伸的弱磁异常带,异常带弧形展布不明显、宽度较窄; 说明磁异常主要由浅部的弱磁性物质局部富集引起,弱磁性地质体的赋存状况主要由NNE向构造控制。

(a)ΔT化极磁异常 (b) 视深度500 m磁源ΔT化极磁异常

(c) 视深度1 000 m磁源ΔT化极磁异常(b) 视深度500 m磁源ΔT化极垂向一阶导数磁异常

图3不同深度磁性地质体引起的地磁异常图

Fig.3Geomagneticanomaliescausedbymagneticgeologicbodiesatthedifferentdepth

在视深度500 m、1 000 m磁源ΔT化极磁异常图上(图3(b)、(c)),弱磁异常主要由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3条磁异常带组成,其中Ⅰ、Ⅱ号磁异常呈弧形延伸至前欧盘铜、铅锌金矿预查区,现已验证,前欧盘磁异常由闪长玢岩引起。通过对比分析实测磁异常与前欧盘闪长玢岩引起的磁异常特征,认为南部低缓磁异常为中酸性岩体引起。

在视深度500 m磁源ΔT化极垂向一阶导数磁异常图上(图3(d)),局部异常以条带状为主,在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3条磁异常带中均有明显的反映。以疃里—桃山集一带为界,南部磁异常带以SN向为主、北部磁异常带以NE向为主,形成西凸的弧形异常带,其中Ⅱ号中的局部磁异常带呈弧形展布明显,Ⅲ号异常带中的局部磁异常为NE向延伸,说明区内的局部磁异常展布受NE向或弧形构造控制。

2.3.2 地质解释

由图3可见,随着深度的增大,调查区西南部的磁异常形态由单一的NNW向逐渐过渡为NW向和NNW向延伸的椭圆形叠加磁异常,异常范围大、异常强度小,推测该磁异常为多期次侵入的中酸性复式隐伏岩体引起。其主要依据: ①区内盖层地质体主要为沉积地层和中酸性岩体,其中沉积地层的岩性主要为灰岩、白云岩、砂岩及泥岩等,均为弱—无磁性地质体,而中酸性岩体具有中等磁性,当其埋深在有效探测范围内,会产生明显的磁异常; ②若磁异常为基底隆起引起,其异常形态较为单一,且磁异常走向应与褶皱构造的走向基本一致; ③呈NW向磁异常的范围较大,推测为早期形成的岩体引起,可能受控于NW向规模较大的基底构造; ④呈NNE向磁异常范围相对较小,推测为晚期形成的岩体引起,可能受控于盖层中的弧形构造。

图3中分布的3条异常带均为弱磁异常,呈明显的弧形展布,与区内的弧形构造方向基本一致,推测是深部岩浆沿弧形构造由南往北向上侵入所致,磁异常带延伸至前欧盘地区,推测目前已查明的前欧盘闪长玢岩可能是由南部的中酸性岩浆沿弧形构造往北侵入所致。

在图3中的Ⅰ、Ⅱ号异常带中,位于白土一带,南北磁异常的特征发生明显的变化,特别是在Ⅱ号磁异常带中存在明显的东西错位现象,图3(d)中的局部磁异常带具有明显的不连续现象,可能是岩浆岩形成后期的NWW向构造在形成过程中致使磁性物质赋存状况发生变化引起; 而区内的成矿类型以热液蚀变的矽卡岩型为主,与岩浆岩形成基本同步,该NW向构造对已形成的矿(化)体可能会起一定的破坏作用。

综上所述,位于隐伏岩体的西北部、白土以南区域是寻找铜多金属矿的有利场所。主要依据是位于Ⅰ、Ⅱ号异常带间为相对低磁异常区,根据所处的地质背景推测是由于古生代碳酸盐岩沉积地层引起,而古生代中寒武系、奥陶系地层是本区的赋矿层; 北部的前欧盘闪长玢岩分布区目前已查明多处铜铅锌多金属矿(化)体,认为该区具备寻找铜多金属矿有利因素。

3 结论

(1)经数据处理后,徐宿弧(安徽段北部)弱磁异常形态规则、磁异常特征明显,能较好地反映隐伏磁性地质体的赋存状况,为进一步查明弱磁异常区内隐伏磁性体的属性、开展下一阶段矿产勘查及圈定找矿靶区提供了重要依据。

(2)徐宿弧(安徽段北部)弱磁异常区内分布以闪长玢岩为主的隐伏中酸性岩体,且该岩体由多期次岩浆侵入形成。浅部岩体的赋存主要由弧形构造控制,前欧盘闪长玢岩体是在岩浆侵入过程中沿弧形构造带往北上侵至前欧盘区域所致。

(3)根据磁异常南北特征差异,推测沿疃里—桃山集一线分布一NWW向的构造,该构造形成晚于NNW向或弧形构造,对岩体或矿体的形成具有一定的破坏作用。

[1] 汪青松,熊化龙,毕惠亭,等.安徽省濉溪县前常地区铁铜钼金矿预查成果报告[R].合肥:安徽省勘查技术院,2009.

[2] 郑世柱.区域地质调查区调报告[R].合肥:安徽省地质矿产局325地质队,1992.

[3] 屈念念,李家斌.云南昭通盆地重磁特征及其地质意义[J].中国地质调查,2016,3(4):37-42.

[4] 王卫平,王德发,吴成平.锡林浩特—西乌旗地区航磁场特征与构造单元划分[J].中国地质调查,2017,4(1):35-38.

[5] 李玉发,姜立富.安徽省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.

[6] 吴永生,姚仲伯,王建伟,等.安徽省地质矿产志[M].北京:地质出版社,1986-2005.

[7] 张照伟,李文渊,张江伟,等.新疆北部晚古生代大规模岩浆作用与成矿耦合关系研究主要进展及成果[J].中国地质调查,2015,2(6):20-25.

[8] 韩敏强,李莹.青海省绿梁山铜矿床地质特征研究[J].中国地质调查,2017,4(4):31-40.