福建省农村公共文化基础设施供给现状及满意度分析

2018-03-08缪健颖杨国永

缪健颖,杨国永

(1.福建省福安市湾坞镇人民政府,福建 宁德 355006;2.福建农林大学公共管理学院,福建 福州 350000)

广大群众对精神文化需求与供给问题伴随着生活水平的不断提高而日益凸显。党的十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国”[1]。中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见明确指出:“加强农村公共文化建设。按照有标准、有网络、有内容、有人才的要求,健全乡村公共文化服务体系。发挥县级公共文化机构辐射作用,推进基层综合性文化服务中心建设,实现乡村两级公共文化服务全覆盖,提升服务效能。深入推进文化惠民,公共文化资源要重点向乡村倾斜,提供更多更好的农村公共文化产品和服务”[2]。因此,保证广大群众能够共同享受新时期物质和精神文化发展成果已然成为我国社会持续、健康发展的迫切要求。

近年来,福建省响应社会主义新农村建设的号召,在乡村振兴战略的大布局下,在农村地区先后开展了“基层文化扶持工程”、“文化设施建设工程”、“万村报栏工程”、“广播电视‘村村通’工程”等一系列文化工程,更新了老旧的基建配置的同时进一步扩大了农村公共文化基础设施的规模。但是,在紧锣密鼓的农村公共文化建设中也存在着诸多的问题,如公共文化基础设施的供给不平衡、空置率高、利用率低、面子工程造就的公共文化基础设施“只送不养”、贪污腐败等一系列问题。

因此,本文基于实地问卷调研数据的基础上,力求在掌握福建省农村公共文化基础设施建设基本状况的前提下,通过有效的分析进一步揭示福建省公共文化基础设施深层次的问题,并提出具有针对性、实用性、可行性的对策建议,希望能够为福建省摆脱农村地区的公共文化基础设施建设的困境提供有价值的参考。

1 问卷设计和样本分析

1.1 问卷设计

为了确保问卷调查数据的真实性和可靠性,在调查伊始,先查阅各类文献信息,再结合福建省不同地区的经济、文化、地理等多方因素进行问卷设计。本次研究采用分层差抽样法对当地农村公共文化基础设施满意度进行问卷调查,共发放问卷450份,成功回收402份,回收率为89.3%。再通过问卷的整理和有效信息校对后,剔除无效问卷15份,最终得到有效回收问卷387份,有效问卷率为86%。通过SPSS 20.0对问卷样本进行Alpha信度检验,得到Alpha信度系数0.748>0.7,说明问卷可信度较高。同时,对问卷样本进行效度检验,本文采用因子分析法,得出KMO值为0.895>0.6,p值为0.000<0.001,说明问卷有效度较高,有利于进一步分析[3]。

本次的问卷调查分为两个部分:政府(村委)部分和村民部分。政府(村委)部分是关于农村公共文化基础设施供给的基本情况,由此可避免因村民不知情而导致填写错误,主要由当地负责分管文化建设的镇干部填写;村民部分主要是关于村民个人及家庭的基本情况,以及对农村公共文化基础设施的满意度及需求情况。

1.2 样本分析

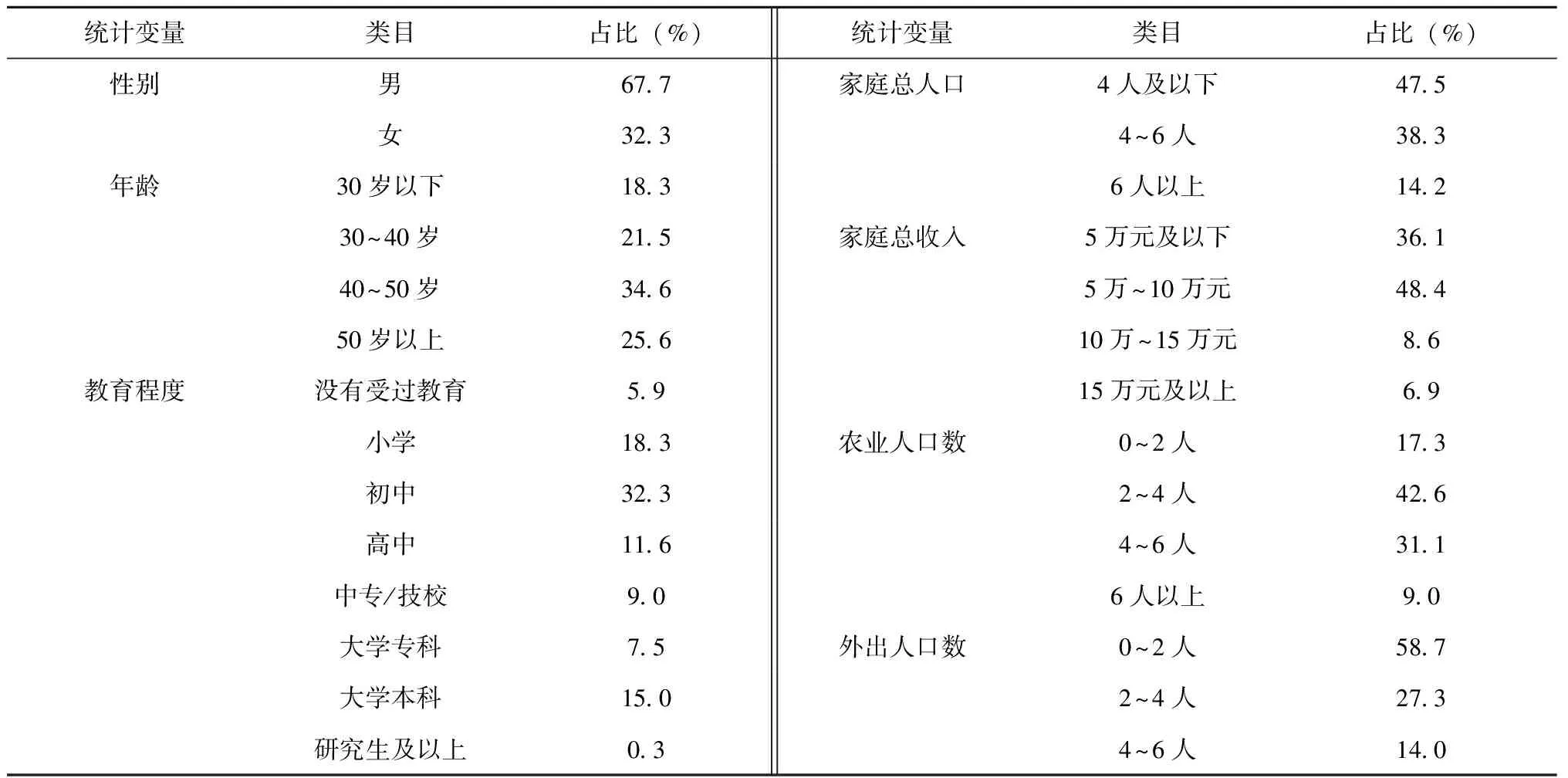

1.2.1 样本基本情况 样本基本情况包括性别、年龄、教育程度、婚姻状况、工作性质、家庭总人口、家庭总收入、农业人口数、外出人口数、常住农村人口数、家庭代际数以及家庭类型,具体情况如表1所示。

表1 样本基本情况

(续表1)

统计变量类目占比(%)统计变量类目占比(%)婚姻状况未婚单身11.6常住农村人口数0~2人54.8同居1.62~4人27.6已婚84.44~6人13.7离婚1.66人以上3.9丧偶0.5家庭代际数两代及以下43.2其他0.3三代52.7工作性质务农30.7四代4.1务工30.5家庭类型单身家庭1.3经商22.0核心家庭50.6无业7.8空巢家庭1.3其他9.0其他家庭46.8

1.2.2 调查地区总体情况 表2是本次调查所涉及的乡镇地区,包括9地市15个乡镇,其中既有经济贫困的,也有经济发展水平高的,有沿海的,也有内地的,总体而言数据来源较为合理。

表2 调查地区总体情况

农村公共文化基础设施不仅是我国公共文化服务体系的重要内容,也是衡量社会主义新农村建设成果的重要标志,合理的农村公共文化基础建设将促进社会主义先进文化在农村地区的传播,提高农村居民的文化素质,也会反作用于农村经济的发展和农村居民生活水平的物质基础。

2 福建省农村公共文化基础设施供给现状

根据《福建省村(社区)综合性文化服务中心建设服务基本标准》[4](以下称为《基本标准》)的规定,农村公共文化基础设施的基本标准功能应包括1个宣传栏、1个图书室(农家书屋)、1个多功能室、1个科普活动室、1个广播室、1个文体活动室、1套文体设备、1个农村电影固定放映点。有条件的可设置历史文化展示室或乡村博物馆、青少年科学工作室,或配套建设乡村剧场或设置戏台。

2.1 硬件设施建设现状

通过数据整理得出表3。在所调查的15个村中,宣传栏作为最基本的公共文化基础设施,每个村都有至少1个;图书馆(农家书屋)只有钱团村、赤水村及红星村没有,其他村的图书馆(农家书屋)面积基本保持在20~100 m2之间,有3个村超过100 m2;多功能室只有首祉村和水南村没有,其他村的多功能室面积基本保持在20~100 m2之间,有4个村超过100 m2;科普活动室有6个村没有,最少40 m2,最多120 m2;广播室在所调查的15个村中都有,面积普遍在30 m2以下;文体活动室有6个村没有,普遍在50 m2以下,个别超过100 m2,缺少文体活动室的村中也不具备配套的文体设备;农村电影固定放映点基本都有,只有赤水村和云头村没有。

2.2 配套设施建设现状

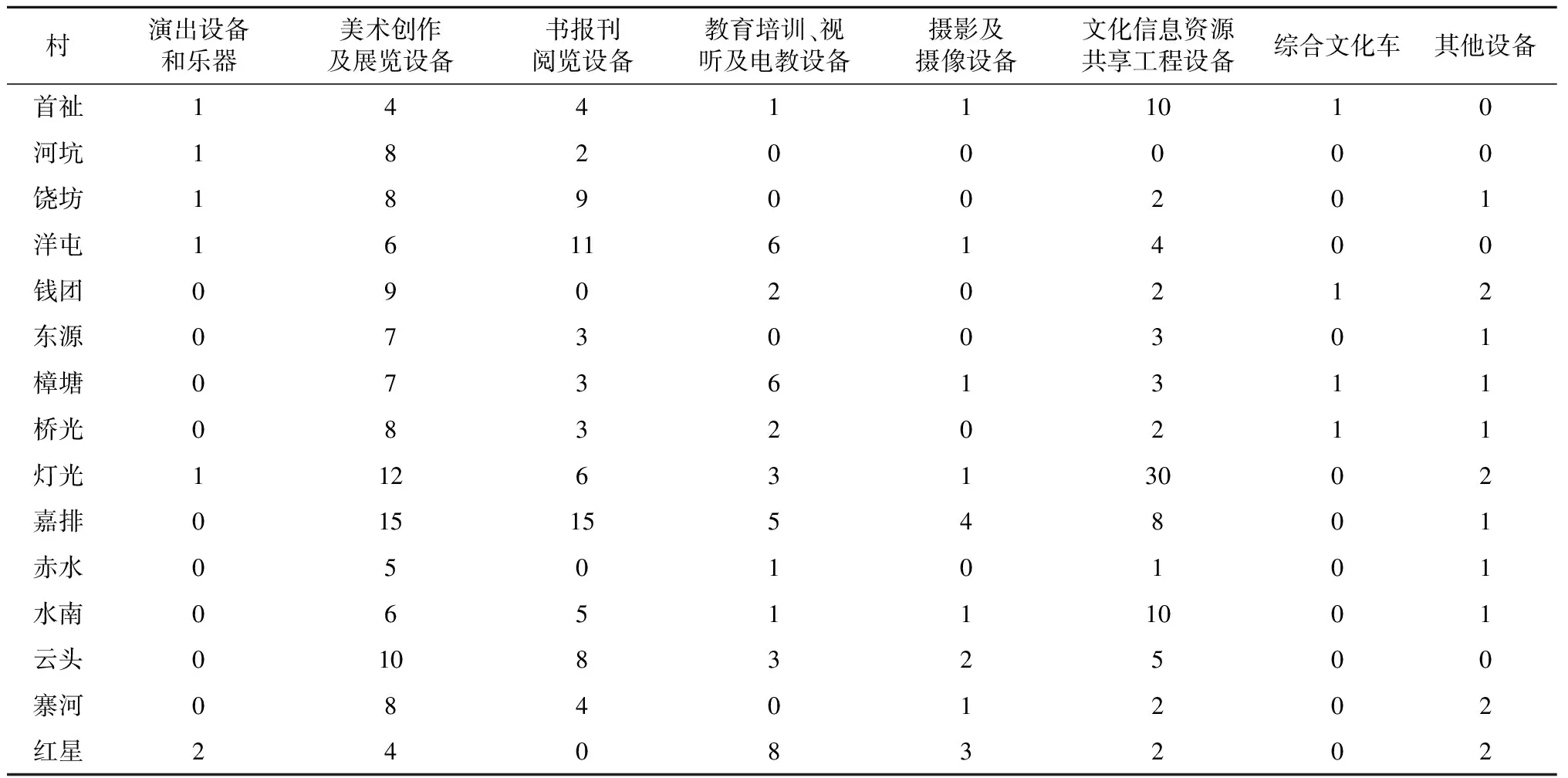

农村公共文化基础设施的配套设施建设由于受到地域、经济发展水平等影响,所以各个地区差异比较大。为了确保问卷调查的准确性,本次问卷调查结合《乡镇综合文化站施建设标准(建标160-2012)》[5]中专用设备、器材配置的标准(表4)进行实际调查。

表3 基本公共文化基础设施概况

虽然表4中的配套设备不是强制每个村都必须拥有,但是设备的多少在一定程度上能够较好地反映该村公共文化基础设施的建设及使用情况,是保证广大农村居民享受精神文化不可或缺的重要保障。在8项专用设备、器材配置中,除河坑村仅拥有3项设备和设施外,大多数村都能保持拥有一半以上的设备和设施,其中灯光村更是8项设施都拥有(表5)。

表4 农村公共文化基础设施专用设备、器材配置标准

2.3 人才队伍建设现状

高质量的人才队伍是新时期农村文化事业发展、农村公共文化基础设施建设,以及公共产品和公共服务供给质量的保证。福建省人民政府办公厅印发的《福建省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》[6]和《福建省基本公共文化服务保障实施标准(2015—2020年)》[7]中明确指出,每个农村公共文化基础设施(中心)编制配备不少于1~2名的要求,规模较大的乡镇适当增加;村(社区)综合性文化服务中心由“两委”确定1名专职或兼职工作人员,并通过加强统筹和购买服务等方式解决人员不足问题。同时,在《基本标准》中也规定设有由政府购买的公益文化岗位,必须要有1~2名专兼职人员负责日常管理工作,同时,专兼职人员每年参加集中培训时间不得少于5天。

表5 农村公共文化基础设施情况 (单位:套)

从表6可以看出,除了嘉排村配置的人员大于10名以外,其他各村的人员配置情况总体在2~3人,基本符合福建省的最低标准。但是,其中大部分村中兼职人数多于专职人数,说明目前农村公共文化基础设施的编制不合理,专职专业人员较缺乏,不仅影响工作的质量,同时也会制约农村公共文化基础设施未来的发展;从学历情况来看,大多数人员为高中及以下文化程度,少数拥有专科或者本科学历,文化素质水平普遍不高;从职称情况来看,普遍的人员没有职称,少数人员拥有初级职称,说明专业水平不高,专业技能不强,缺乏高层次人才;从年龄构成情况来看,普遍位于40~50岁之间,其次是50岁以上,少数人员的年龄低于40岁,说明工作人员的年龄较大,人才队伍老化,缺乏年轻的人才;文化团体除了赤水村和红星村外,各村基本都具备1~3个,但是就农村居民日益增长的精神文化需求而言,这个数量是远远不能满足的。从专职人员集中培训的天数来看,除了东源村、灯光村和嘉排村符合至少5天的标准外,其他村都不合格。

2.4 文化活动开展现状

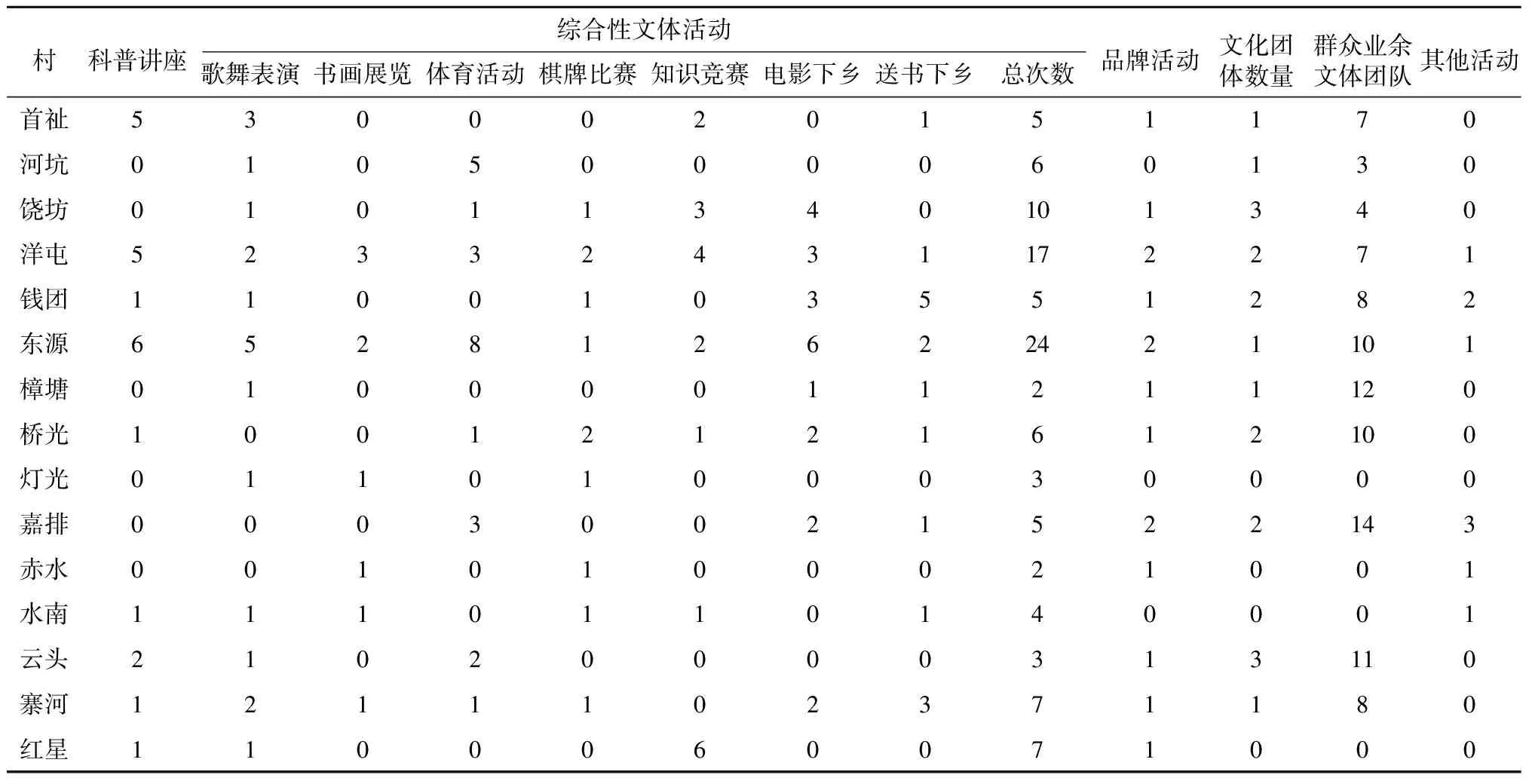

农村公共文化活动的广泛开展不仅有利于农村居民的身心健康、营造和谐气氛、促进村内团结,同时也有利于农村居民了解国家的时事政策和相关的法律法规、学习文化知识和农业知识,提高农村居民的个人素质。《基本标准》中明确规定:“每季度组织开展1次以上科普讲座或其他科普活动,每年组织开展1次以上综合性科普活动”“有1个以上常年坚持开展、群众喜闻乐见、在一定区域内影响较大的品牌文化活动,开展综合性文体活动每季度不少于1次,每年不少于5次”“所属群众业余文体团队不少于1个,每支队伍每年开展活动12次以上”但是由于季度的活动不好统计,所以本次调查只统计以年为单位的总次数。

从表7可以看出,对科普讲座或其他科普活动而言,有6个村全年没有举办,除了首祉村、洋屯村和东源村达到5次或以上,其他村维持在1~2次不等,勉强符合标准;对品牌活动而言,除了河坑村、灯光村和水南村没有自己的品牌活动外,其他村都有至少1个。综合性的文体活动由于其具有较强的多样性和丰富性,为了方便统计开展活动的具体情况,本次调查选取了歌舞表演、书画展览、体育活动、棋牌比赛、知识竞赛、电影下乡和送书下乡等7项较为常见的文体活动。由表7可知,只有樟塘村、灯光村、赤水村、水南村和云头村没有达到至少1年5次综合性文体活动的标准,饶坊村和洋屯村达到了10次以上,东源村更是达到了24次;群众业余文体团队活动除了樟塘村和嘉排村勉强合格外,其他村都不符合标准。

表6 人才状况 (单位:个)

表7 开展活动情况 (单位:次/年)

3 农村公共文化基础设施供给现状的满意度分析

为进一步对供给现状进行深入分析,使用PCA主成分分析法对农村公共文化基础设施供给现状的满意度进行分析。

3.1 量表的设计

本次满意度调查涉及宣传栏图书馆(农家书屋)、多功能室、科普活动室、广播室、文体活动室、农村电影固定放映点、农村公共文化基础设施农村居民满意度,以及人口统计变量8个统计量,并用1~5分别代表“非常不满意”到“非常满意”,具体测量问项如表8所示。

表8 变量及测量问项表

3.2 量表的信度和效度检验

信度检验:量表的信度检验通常以Cronbach’s α系数来进行衡量。通过SPSS 20.0的信度分析得出本次的量表整体Cronbach’s值为0.748,效果尚佳。效度检验:主要采用因子分析进行检验。经过正交旋转后共提取出7个公因子,解释方差达85.549%,Bartlett球体检验的p=0.00,KMO=0.805,其中,所有解释变量的共同度和载荷值均大于0.5,说明具有较好的区别效度和聚合效度。

3.3 建立评价指标体系

本研究构建的是三级满意度评价指标体系。一级指标为农村公共文化基础设施供给的总体满意度指数;二级指标为上述7个农村公共文化基础设施供给的变量;三级指标为7个变量所包含的测量问项。一级指标的满意度总得分依据二、三级指标的基础得分最终计算得出,而三级指标的得分是以问卷调查中的测量问项指标值除以最高标度5后,再取平均值乘以100得到。

3.4 确定权重

指标的权重再多指标体系的综合评价中起到至关重要的作用,因此,需要更加严谨的考量和科学的商榷。本研究采用的满意度评价指标体中三级指标和二级指标的权重都是通过SPSS 20.0中主成分分析法的自动赋权功能得到。需要特别注意的是,多级指标体系权重的计算必须从低级到高级依次向上进行,即必须先确定三级指标体系的权重才能进而确定二级指标体系的权重。

3.5 满意度计算

在经过指标的权重确定后,通过计算得出本次的农村公共文化基础设施供给的总体满意度结果(表9)。

从表9可以看出,福建省农村公共文化基础设施供给总体满意度指数为59.27,低于标准分60分,整体偏低。在影响满意度指数的二级指标中,文体活动室X6(61.53)>图书馆(农家书屋)X2(61.32)>科普活动室X4(60.58)>多功能室X3(59.71)>农村电影固定放映点X7(58.32)>广播室X6(56.27)>宣传栏X1(54.75),其中,文体活动室X6(61.53)、图书馆(农家书屋)X2(61.32)和科普活动室X5(60.58)的得分都高于60分,而农村电影固定放映点X7(58.32)、广播室X5(56.27)和宣传栏X1(54.75)都低于总体满意度评价得分。这些数据表明农村居民对文体活动室、图书馆(农家书屋)和科普活动室3项的农村公共文化基础设施的满意度较高,而对农村电影固定放映点、广播室和宣传栏这3项公共文化基础设施较为不满意,尤其是宣传栏的满意度最低。宣传栏是农村地区最为常见、最与农村居民息息相关的,也是最为基础的公共文化基础设施,如果最基础的公共文化基础设施都不能得到农村居民的普遍满意,那谈何建设其他公共文化基础设施呢?

表9 农村公共文化基础设施供给的农村居民满意度评价结果

4 结论

本研究在借鉴已有研究成果的基础上,以福建省农村地区的调研数据为依托,从农村公共文化基础设施为落脚点,采用定性与定量、统计与比较研究相结合的方法,对福建省农村公共文化基础设施的供给现状和问题进行分析,剖析了农村居民对农村公共文化基础设施的满意情况,得出了以下结论。(1)福建省农村公共文化基础设施的建设和发展虽然取得了瞩目的成果,农村公共文化基础设施也逐渐在农村地区发挥文化传播、和谐社会建设等重要作用,但是在快速发展,大举建设的过程中,也暴露出了诸多问题,如农村公共文化基础设施建设脱离标准、硬件设施和配套设施建设不完善、人才队伍建设落后、文化活动开展情况不乐观、文化基础设施的资金存在问题及文化宣传方不到位等一系列问题。如果不根据需求实际盲目、不合实际地追求供给数量,则会造成公共财政的浪费和公共政策效率的低下。(2)从农村居民对当地农村公共文化基础设施的满意度评价分析来看,7类农村公共文化基础设施的满意度得分中,只有3类勉强达到60分,而在农村居民对农村公共文化基础设施供给的满意度的总评价中得分为59.27,很大程度上说明农村居民对现有的公共文化基础设施的供给并不满意。归其原因,一方面是政府在农村公共文化基础设施供给时存在相对盲目性,主要体现在供给与需求的不对称,追求经济效益和排场效果而忽略文化基础设施的实用性,导致农村公共文化设施建设浮于表面,“好看”大于“好用”;另一方面则是相关制度和体系的相对不健全,包括文化设施的供给制度、财政保障制度、人才队伍建设制度、文化设施管理和监督制度等。因为农村公共文化设施的建设和村民素质的提高,以及村中和谐风气的营造不是一朝一夕的事情,如果人浮于事、应付了事,只会适得其反。同时,在建设农村公共文化基础设施的时候,要将公共文化基础设施看作一个整体对待,共同建设、共同发展,不可偏重某一块而忽视了其他方面,要均衡、全面地发展。