贵州省旅游产业与城镇化耦合协调度的分析

2018-03-07李玉婷张晓耀

李玉婷+张晓耀

摘要:旅游产业不仅是当前社会朝阳产业,也是贵州省的支柱型产业。旅游产业和城镇化相互作用,相辅相成。为了研究2006~2015年贵州省的旅游产业与城镇化的关联,采用了物理学的耦合模型进行了研究。结果发现:2006~2015年贵州省旅游产业与城镇化综合评价函数呈现上升趋势;2006~2011年,综合评价函数处于失调的状态。从2012年开始达到协调;2006年,出现了旅游产业系统综合评价函数的增速高峰期,同时也是城镇化系统综合评价函数的增速的高峰期。

关键词:旅游产业;城镇化;耦合协调度

一、引言

21世纪以来,旅游产业蓬勃发展,它巨大的经济潜力给GDP的增长做出了很大的贡献。旅游业的发展是经济发展和人民物质生活提高的必然趋势。基础设施的完善,交通运输的便利,互联网等文化传媒的发展,人们物质生活的提升带来的精神生活的追求等这些因素,使得旅游产业成为了一个受追捧的新型产业,从而形成了庞大的产业链,拥有了庞大的消费群体。而就近几十年来看,大部分的旅游活动都是以城市作为空间载体的,旅游活动向城市集中表现出明显的特征。这便是旅游城市化的概念。而最早提出这个概念的是澳大利亚的学者马林斯(Mullins)。他以澳大利亚两座城市为研究背景提出的旅游理念。这一理念的提出,为旅游產业和城市化的研究打开了一个缺口,大批的学者涌现对这一理论进行了研究和更新。本文正是以这些学者现有的理论模型为依托,为建立起来的研究体系。

二、研究区域概括

贵州省是中国有名的山地旅游大省。从地貌来看,贵州多是高原山地,是典型的喀斯特地貌,因此山地旅游由此而闻名,最有名气的为中国十大避暑名山之一的梵净山。从气候来看,贵州气候温暖湿润,在夏季全国高温下,贵州成为避暑旅游的好去处,而全国最大的瀑布黄果树瀑布也正值水流量最大时期,这为贵州省旅游业带来了大量的客流量贵州的少数民族颇多,据统计,贵州少数民族人数占了贵州省总人口的三分之一多,少为旅游产业带来了丰富的文化资源,西江千户苗寨就是有名的少数民族旅游胜地。由此来看,贵州省丰富的旅游文化资源、宜人的气候条件使贵州省旅游产业具备了得天独厚的条件。再从贵州省城市化发展来看,贵州省GDP虽然一直处于全国排名末端,但是由于后发优势,贵州省GDP的增速一直位列全国前三。城市化进程不断的提升,商业区向周边发散、交通运输业飞速发展,公路铁路航空加快扩建 、基础设施的不断完善、教育事业的发展、建成区绿化率提高等,象征着贵州省城市化正一步步走向国际化。本文引用物理学模型耦合协调度模型探究两者的耦合协调度。

三、研究方法

(一)耦合协调度模型计算方法

由于旅游产业系统和城市化系统是两个相互独立又相互影响的系统,所以可以通过线性加权的方式得出各个指标对总指标的贡献度。公式如下:

上式中,用F(x)表示旅游产业系统的综合评价函数,G(y)表示城市化系统的综合评价函数。xi,yj为旅游系统和城镇化系统的特征化指标,计算时,对两个指标进行无量纲处理。ai,bj表示权重。采用熵值赋权法计算个指标的权重。

借鉴与物理中的耦合概念,推广出耦合度模型,表示为:

C是两个系统的耦合函数,k为协调系数,一般协调系数是大于等于二,在此令k=2。但是C在某些环境下并不能准确的反映协调度,因为当旅游产业和城市化程度都低时,C的协调度仍然可以达到协调。而我们需要的真实反映经济的协调模型,即在经济水平高的条件下的协调度。为此,再进一步使用廖重斌的模型来反映贵州省旅游产业与城市化的耦合协调度模型,即:

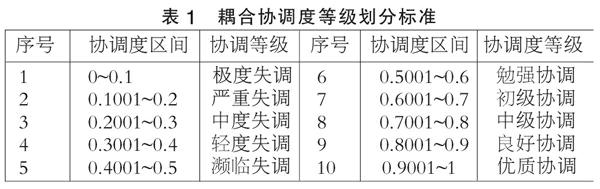

上式中,D 为耦合协调度,T 为旅游产业与城市化综合评价指数,α,β为待定系数。通过一些文献阅览,将α、β分别赋值0.4和0.6比较合理。由于旅游产业与城市化的协调发展过程中,旅游产业与城镇化是相互影响的,旅游产业的发展可以加快城市化的进程,城市化的发展也为旅游业的发展提供了更好的条件,但是城镇化的影响因素颇多,而旅游产业发展只是其中一个因素。为了探究旅游产业和城镇化的协调程度,本文引用了廖重斌建立的体系。(如表1)

(二)耦合协调度模型建立以及数据来源

通过参考《贵州省统计年鉴》以及国民统计公报所涉及的统计数据,对模型指标做了如下选择(如表2)。建立了两个项目体系,并列出了相关的指标,且这些指标能精准的反映出旅游产业与城镇化发展中各指标所占的贡献度。

四、实证分析

根据上述耦合协调度的计算方法对其进行计算,分别计算出贵州省2006~2015年(注:2016年的数据暂不齐全,因此本文不考虑)旅游系统和城镇化系统的综合评价数值和耦合度,以及协调度。并对其结果进行分析。详细结果见表3。

从表2可以看出,在旅游产业系统中对旅游产业影响最大的应该是国内旅游收入,这说明,旅游经济的推动主要依靠的是国内旅游者的旅游消费,相比国际旅游外汇收入0.053的权重,国内旅游者提供了0.32悬殊的消费差距。因此我们需要进行政策的改革,来吸引更多的国际旅游者的观光,国际旅游者有巨大的潜力推动旅游产业的发展。从城镇化系统来看,固定资产投资对城镇化的推动有着至关重要的作用,其次是人均GDP。固定资产的投资能带动各行业的发展,尤其是支柱型产业,加快经济的发展,提高人均收入。而人均GDP对衡量了一个地区的发展水平,有着重大的意义。其次,近年来,由于城市污染严重,生态环境遭到破坏,大自然开始敲响警钟,如多个城市已经开始出现雾霾等不良天气,对居民的健康造成了影响。所以,城市的环境引起了社会广泛关注,而贵州省是绿色生态经济发展的模式,在发展经济的同时保护了原生态的环境,没有给环境造成太大的负担。因此,城市污水处理率也构成了城镇化的重大比重。而明显不足的是建成区绿化覆盖率和非农产值占GDP的比重,前部分需要政府的财政拨款,改善单位和居民区的绿化。后者是由于贵州省起步慢,正处于后发赶上的状态。但是由于近年来国家的大力扶持和西部大开发战略,贵州省第二第三产业正在慢慢崛起。endprint

从表3和图1来看,贵州省旅游产业发展水平呈现出上升的趋势。近十年内,2006年旅游产业和城镇化综合评价函数均为最低,而各项指标也均为近十年最低水平。而在2015年,旅游产业和城镇化综合评价函数为近十年最高,这是由于贵州近十年的发展十分迅速,发展增速一直在全国名列前茅,有后发赶上的趋势,由此可以想象十三五期间的发展令人瞩目。就综合评价函数来看,2015年达到了0.703785的中级协调。这是经济发展的结果。从增速来看,2006年贵州省旅游产业和城镇化的发展发生了重大的转变,这是由于2006年作为十一五规划的开头,贵州省委、省政府对2006年贵州省旅游业进行了包装,植入贵州文化,打造了多彩贵阳的品牌。因此2006年这个“外宣年”带动了贵州省的旅游产业,同时也带动了城镇化的发展。而在2008年金融危机年,贵州省的城镇化增长呈现低潮期,各指标也呈现增速缓慢的趋势。這在一定程度上反映了贵州省经济发展的脆弱性,需要加强产业结构的多样性。

五、优化建议

通过对贵州省耦合协调度的实证分析,得出几点政策建议。第一,贵州省是一个文化多样性的大省,少数民族人数占总人数的很大比例,加上贵州省保持着原生态的景观资源和适宜的气候条件。应该将文化的多样性充分的融入到旅游产业中,构造一个具有少数民族特色、原生态的大省形象。第二,2006年,贵州省委、省政府打造了一个“多彩贵州”的品牌形象,对外进行了大力宣传。而2006年业成为了旅游产业增速最快的一年,拉动了相关产业和城镇化的发展。 因此,有必要加大对外宣传的力度,将“多彩贵州”的形象深刻的传入国内旅游者和海外旅游者心里,可以通过艺术表演、广告、海报等方式进行宣传。第三,贵州省旅游业吸引的大部分比例是国内的旅游者,对海外旅游者吸引力不足,而交通运输的不便、缺乏代表性品牌等成为元凶。应该加强城镇化建设,加快铁路,公路,航空的建设。使出行变得更加便利。打造自己具有文化传播性的旅游产业代表性品牌,将品牌形象植入人心。

六、结语

文本通过分析贵州省旅游产业与城镇化的耦合协调度,构建了旅游产业和城镇化两个指标,通过耦合协调度模型的计算分析,对贵州省旅游产业和城镇化系统进行了实证研究和分析,得出:2006~2015年贵州省旅游产业与城镇化的综合评价函数稳步上升,从极度失调达到了中级协调。贵州省2006~2011年综合评价一直处于失调的状态,从2012开始才走向协调,这是经济发展的结果。贵州省基本处于旅游产业发展滞后型,但是与城镇化发展差距很小,基本协调,但是也表现出了旅游产业的发展空间。通过政策建议,希望提高贵州省旅游产业与城镇化的综合评价,使旅游产业与城镇化协调发展,通过旅游产业的发展,拉动城镇的交通、公共设施等的建设,同时也能增加就业,减少失业率。通过城镇化的发展,推动旅游产业的质量稳步上升,更好的基础设施、更专业的服务等。本文实证研究和政策建议,对贵州省旅游产业和城镇化发展具有借鉴意义。

参考文献:

[1]Patrick Mullins.Tourism Urbanization[J].International Journal of Urban and Regional Research,1991(03).

[2]廖重斌.环境与经济协调发展的定量平板及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999(02).

[3]刘春莲,李茂林.黔东南旅游业与城镇化协同发展研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2017(07).

[4]王东琴,李伟.基于耦合模型的旅游产业与城镇化协调发展研究——以云南省为例[J].云南师范大学学报(自然科学版),2017(03).

[5]方世敏,张采青.韶山旅游产业发展与新型城镇化的耦合协调度研究[J].湖南工程学院学报(社会科学版),2015(02).

[5]沈国俊,朱洪兴,崔佳.旅游产业与城镇化耦合协调发展实证研究——以黄山市为例[J].农村经济与科技,2014(09).

[7]张春燕.旅游产业与新型城镇化的耦合评价模型[J].统计与决策,2014(14).

[8]戚瑞静.河南省旅游产业与城镇化协调发展研究[D].河南大学,2014.

(作者单位:贵州大学经济学院)endprint