南京智慧水务的实现

——防汛防旱综合信息系统的设计开发

2018-03-07温少林杨菲菲潘云鹏

温少林,杨菲菲,胡 阳,潘云鹏

(南京市三汊河河口闸管理处,江苏 南京 210036)

0 引言

南京地处江河下游,中上游11个省市、面积176万km2范围内降雨产生的洪水都要从南京通过,是一个典型的“洪水走廊”。同时,南京320万亩耕地中,45%的耕地分布在沿江沿河两岸,地势低洼,易发生严重内涝;55%耕地分布在丘陵山区,地势较高,容易发生旱灾。此外,南京降雨分布十分不匀,丰水年降雨量高达1621 mm,枯水年只有448 mm,汛期降雨量占全年降雨量的65%[1],汛期中梅雨明显,梅期经常发生连降暴雨、大暴雨,极易出现内涝;出梅以后,又经常出现长时间晴热高温天气,极易形成旱灾。因此,防汛抗旱是关系到区域经济可持续发展、和谐社会建设的重要因素,也是南京市水务局管理全市涉水事务,保障民生安全的首要职责。

南京市水务局挂牌成立之前,南京市防办与城区防办业务应用相互独立,信息资源不能互通,业务不能协同办理,而且原先的2个系统建设年代久远,功能也不够完善,运行反应迟缓且经常死机,已不能满足目前的工作需要。南京市水务局挂牌成立后,在确立了“一龙管水、团结治水、合力兴水”的崭新格局下,为进一步发挥信息技术对水利现代化管理的支撑作用,构建一个科学化、智能化、现代化的防汛防旱综合信息系统,实现全市防汛业务统一指挥调度与决策已迫在眉睫。

1 系统构架

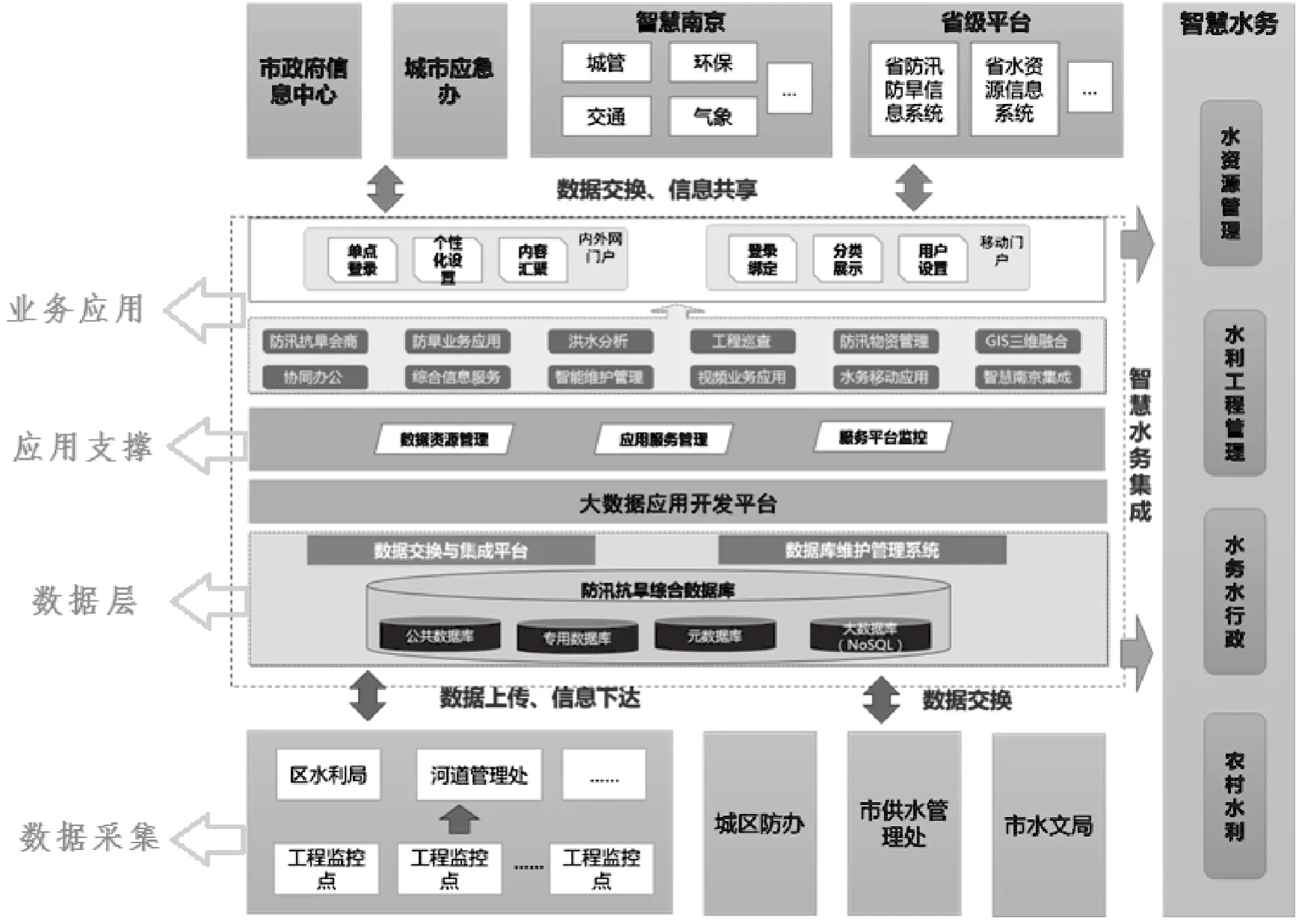

为能实现与省级防汛防旱决策支持系统资源与信息共享,南京市防汛防旱综合信息系统构建遵循“两台一库”(两个平台一个数据库)技术框架,基于南京市政府信息中心提供的云计算运行环境、采用面向服务的体系架构,结合大数据、移动互联网等先进技术对各项内容进行建设。

总体框架分为4层,从上至下分别是:业务应用层、应用支撑层、数据层和数据采集层。框架图1如下。

其中,业务应用层是以水务管理的实际需求为导向,建立防汛防旱管理、水资源管理、河长制管理、水利工程管理为一体的水务管理应用平台。提供防汛防旱会商、防汛预警、洪水分析、预报调度、工程巡查、防汛物资管理、GIS三维融合、视频监视、信息查询显示和信息发布等人机交互服务,并可以与其他部门实现信息共享。

应用支撑层主要包括数据资源管理、应用服务管理和服务平台监控等内容。(1)数据资源管理主要是对各类系统资源进行的综合管理,这些资源包括数据资源、通信资源、存储资源等,它们可以被面向业务应用的服务组件所使用。(2)应用服务管理主要包含了与业务应用层紧密相关的各类服务,比如工作流、GIS平台、智能表单等服务,这些服务可以由各类上层应用直接使用,服务的功能粒度较大,上层应用可以对这些服务做简单的组合来满足自身的需求。(3)服务平台监控包括日志管理、平台运行状态监控、应用系统状态监控、服务运行状态监控、用户状态监控等功能。这些监控功能对系统的安全稳定运行起到保障作用。

图1 防汛防旱综合信息系统总体框架

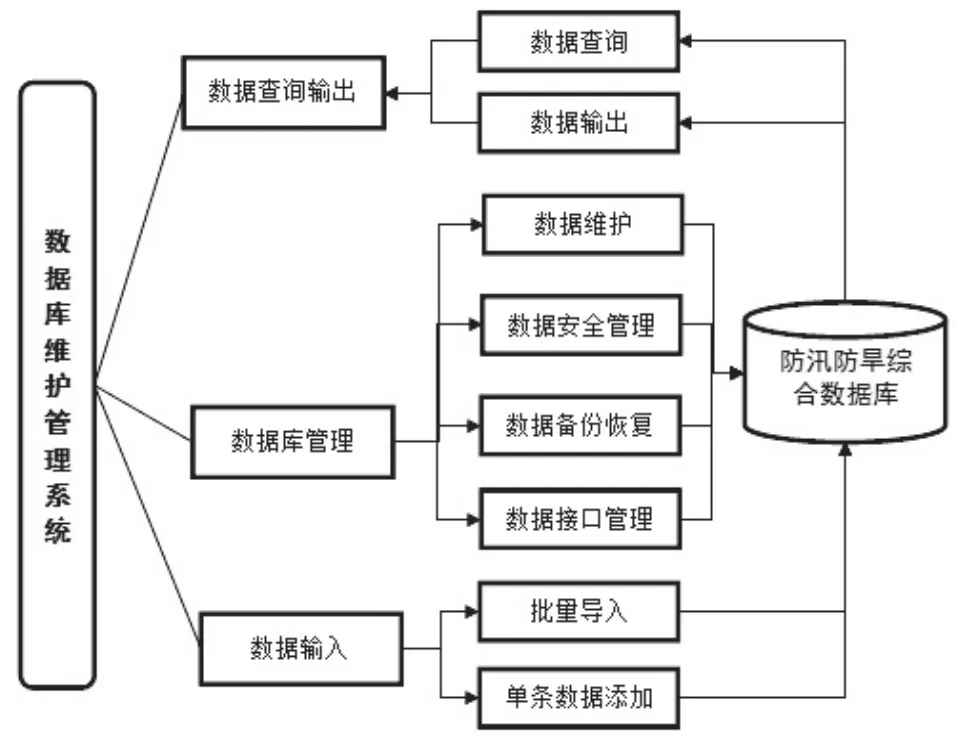

数据层包括数据汇集和数据库,数据汇集有水情汇集、工情汇集、旱情汇集、灾情汇集等;数据库有实时水雨情数据库、工情数据库、水利工程基础数据库、预警规则库、模型库、防汛综合库、历史险情库,以及应用系统产生的业务数据汇集及存储。数据库的维护管理如下图2所示。

数据采集层主要负责下级部门或监测点的数据采集。下级部门主要包括城区防办、市水文局、市供水处和河道管理处等单位。采集的数据有工程主要信息、水雨情、灾情、旱情,险情和视频数据等信息。

整个防汛防旱综合信息系统是南京“智慧水务”的重要组成部分,系统所有数据全部汇集接入“智慧水务”管理系统平台,并在平台页面设置入口登录。

图2 数据库维护管理

2 技术应用

信息系统建设是充分利用现有的运行环境,以实现最大程度资源整合共享,在技术路线的选择上,采用了面向对象编程技术思想及当前业界主流的开发技术,系统采用Java开发,数据库采用Oracle数据库,GIS开发平台选择ArcGIS 10.5软件作为GIS底图管理和服务服务发布平台,东方通Tong Integrator-ESB V5用于不同数据源之间的数据同步共享;同时利用现有的服务器及新购置的服务器,以及Vmware虚拟化软件,构建大数据运行计算环境,为洪水分析、大数据分析提供运行支撑。满足跨平台、多终端的要求[2]。

(1)整个业务系统的体系结构采用一个统一的集成开发框架,保证业务应用平台的完整性,能够对所有软硬件之间进行有效、稳定、安全的集成。总体采用B/S(浏览器/服务器)模式,用户使用浏览器能够完成所有操作。系统功能围绕南京市水务局防汛防旱需要及本次建设内容,采用面向服务的SOA架构体系,便于软件功能模块的独立开发和关联整合。

(2)前端 javascript框架采用jQuery、require.js,采用AMD模块化开发模式,形成系统前端整体的框架结构,便于后期js文件的管理和系统的维护。页面展现能够支持IE10以上版本以及当前主流浏览器。

(3)PC端的业务应用系统采用基于HTML5 CSS、JavaScript的web开发方式,它提供开发人员创建企业级Web应用程序所需的服务。系统支持多种数据库及其数据抽取、清洗、装载,如SQL Oracle、Access、MySQL等数据库。

(4)移动端业务应用采用android、IOS原生开发结合html形式开发,服务端使用JAVA开发,后端使用Tomcat作为服务发布,结合GIS电子地图技术,并合理设置有效的权限控制级别。

(5)系统能够提供相关业务功能的接口服务,支持WebService的引入,并在此基础上预留服务接口,保证系统的高内聚低耦合,便于与后期新增信息化系统的兼容对接。

(6)为了提高系统的复用性,在系统架构上,将各架构层实现组件化开发,组件功能对外开放统一的API和Service接口,组件内部程序的逻辑相对独立,修改程序时不影响其他组件的调用。

3 功能设计

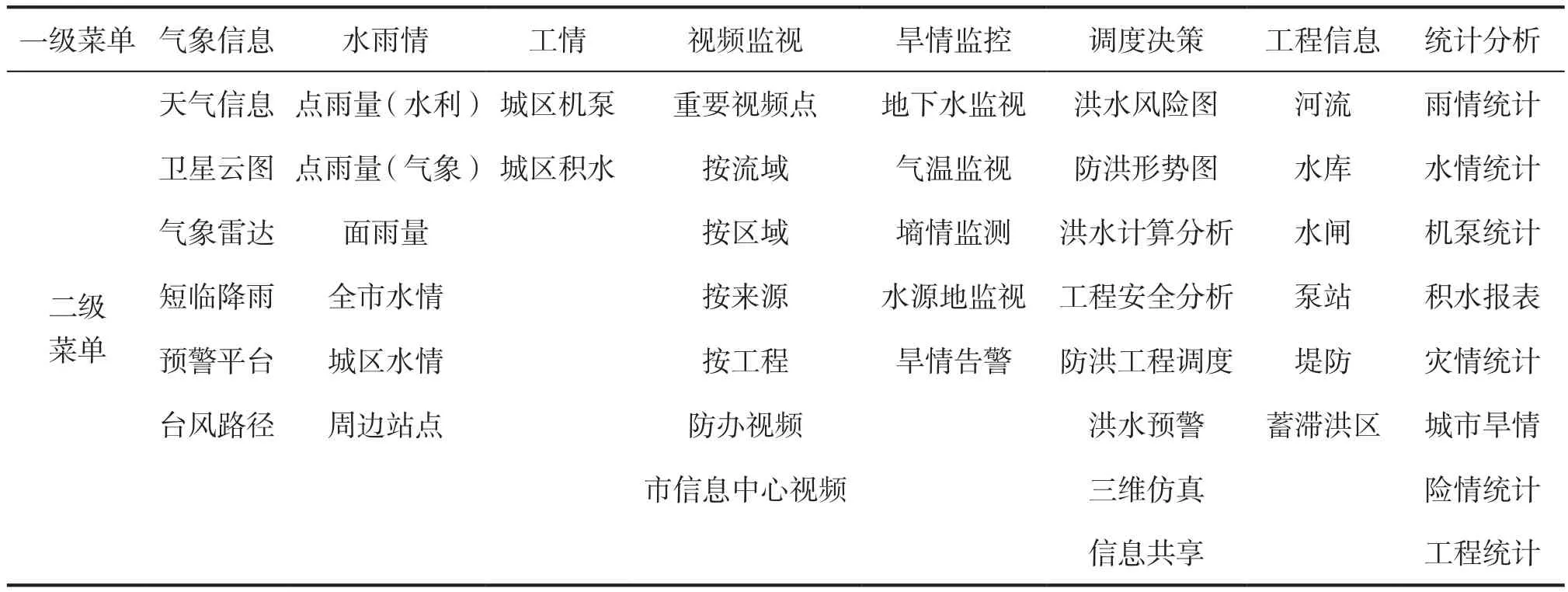

结合南京市水务局防汛防旱业务的实际需要,综合信息系统设计为2种终端版本:计算机终端和移动终端。计算机端防汛防旱综合信息系统人机交互界面的应用功能设计成两大模块:综合信息显示模块和业务管理模块。

综合信息显示模块主要包括:气象信息、水雨情、旱情、工情、工程信息、统计分析、视频监视和决策调度。详细功能设计如下表1所示。

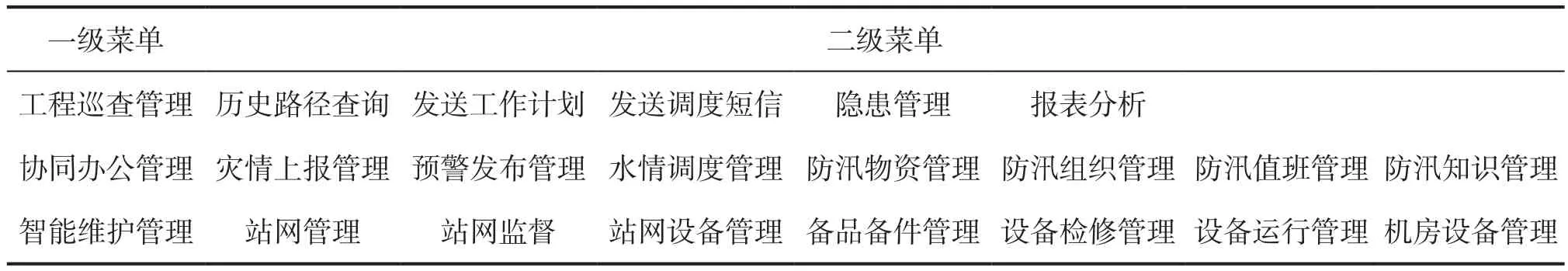

业务管理模块包括:工程巡查管理,协调办公管理和智能维护管理。详细功能设计如下表2所示。

当前,移动终端和移动通信的迅猛发展也为水务信息化提供了另一种便捷而有效的工具。本系统还分别设计了移动APP版本和微信版本,包含了计算机端综合信息系统的主要功能,并偏重于防汛防旱主要信息数据的查询和日常主要业务的管理。

4 安全保障

表1 综合信息功能设计

表2 业务管理功能设计

安全性对信息系统的正常运行尤为重要,南京市水务局防汛防旱综合信息系统主要从以下几个方面保障系统的安全运行。

(1)内外网隔离

整套信息系统在南京市水务局内网和外网各部署一套,内网提供全面的各类信息服务,外网为市、区、县各级防汛管理人员提供基础的信息服务,两套服务器之间采用双向网闸进行数据安全防护。

(2)身份验证

身份验证是权限控制的基础。SSO提供了对客户和服务方双向身份的验证,采用SSL握手协议与Kerberos身份认证协议相结合的方式或PKI认证方式[3]。

(3)集中的权限控制

集中的权限控制实现基于角色的权限管理。对用户的访问权限进行控制,设置每个功能的授权访问用户,用户只能访问自己权限范围内的功能模块。

(4)数据保密和数据完整性

可根据用户需求选用多种密码算法,以防止网上传输的数据被修改、删除、插入、替换或重发,保证合法用户接收和使用数据的真实性。

(5)完整的审计和日志

通过SSO用户必须从唯一的入口以单一的身份登录,使用应用系统,并进行集中审计记录。基于用户身份,可以准确地记录用户对资源访问的详细情况,为抗否认性提供依据,实现完善的审计服务和管理[4]。

(6)系统运行状况监控

对信息系统运行状况进行监控,当某一环节发生故障或问题时,能够给出相应的信息提示。

通过以上措施的综合应用,有效保障了防汛防旱综合信息系统的安全运行。

5 结语

根据南京市发改委2014年拟定的发展目标,南京将在2020年建成国内一流的智慧城市,成为国内智慧城市建设的引领者。届时,电力、燃气、交通、水务等公用基础设施的智能化水平得到大幅提升,而涉及水务管理现代化和智能化的“智慧水务”是其中重要的一环,防汛防旱综合信息系统是“智慧水务”重要的组成部分。整套系统涵盖了南京水务防汛防旱的方面,并能与气象、环保和交通等其他部门实现信息实时共享,为南京市水务局防汛防旱的决策指挥提供了技术保障。随着4G移动通信、大数据、云计算、物联网等先进信息技术在信息系统中的成熟应用,为“智慧水务”的实现提供了有力的支撑。

[1]南京市水务局 . 防汛防旱概况[Z] . 2017.

[2]谈娟娟,卞晶晶,闫先铜,等 . 南京市水务局防汛防旱指挥信息系统设计说明书[Z] . 2017 .

[3]贾元元 . 水利工程信息化管理的应用研究[J] . 水利科技与经济,2012,18(7) :38-39 .

[4]陈子丹 . 水利信息化工作中若干问题的探讨[J] . 水利信息化 . 2012 (2) :1-4 .