辽宁省产业结构与就业结构关系研究*

2018-03-07孙淑军辽宁科技学院马克思主义学院辽宁本溪117004

孙淑军(辽宁科技学院 马克思主义学院, 辽宁 本溪 117004)

产业结构和就业结构是衡量经济发展水平的重要指标。产业结构的优化升级使劳动力在三大产业间转移,劳动力的供给结构发生变化,高水平高素质的劳动力供不应求,从而迫使劳动者不断提高自身水平;就业结构的变化会改变劳动者的收入水平,从而引起自身需求结构和消费结构的改变,为满足消费者不同需求,产业结构必将发生改变。因此,产业结构和就业结构,是相关依存的关系。威廉·配第首先发现劳动力在产业间不断转移的规律,认为随着产业结构的调整,劳动力必将从低收入水平的农业转移到相对较高收入水平的工业,再到收入水平更高的商业。克拉克在此基础上指出,因为产业间收入的差异会导致劳动力流向更高收入水平的产业,随着经济发展水平的提高,必将出现第一产业产值和就业量下降、第二和第三产业产值和就业量上升的趋势。库兹涅茨则认为,当工业化到达一定阶段以后,第二产业就不可能大量吸收更多的劳动力,只有第三产业对劳动力具有较强的吸纳能力,体现出较大的就业弹性。

本文总结前人研究成果,重点分析了辽宁省三十余年来产业结构和就业结构的演进过程及趋势,利用偏离度分析和就业弹性分析研究二者关系并提出相应的对策建议。

一、辽宁省产业结构演进过程及趋势

从纵向时间维度看辽宁省三大产业演进过程:

(1) 1978—1983年,辽宁省第一产业占GDP的比重呈现上升趋势,从1978年的14.2%上升到1983年的20.1%。从1984年开始,辽宁省第一产业产值比重呈现持续下降的态势。与第二、三产业相比,其产值比重相对较低,低于全国第一产业同期水平。

(2) 改革开放三十余年来,辽宁省作为全国重工业大省,第二产业在三大产业中的位置举足轻重,产值比重始终维持在约50%,1978年其产值比重甚至达到71%。辽宁省第二产业比重除了个别年份波动外,基本呈现出稳步下降的趋势。另外,辽宁省第二产业比重始终高于全国水平。

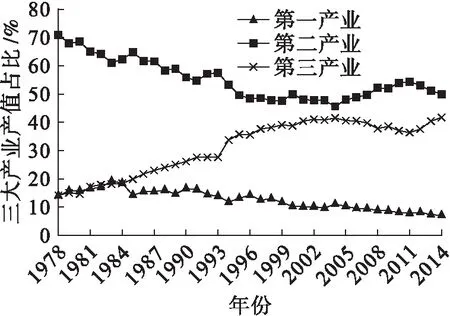

(3)1978—1984年,辽宁省第三产业产值比重缓慢上升,且上升幅度与第一产业相当,1984年首次超过第一产业,达到18.9%。三十余年的时间,第三产业发展势头迅猛,比重上升了20个百分点,到2014年已经上升为41.8%。与全国发展水平相比,1994年以前辽宁省第三产业产值低于全国平均水平,1994—2008年,与全国平均水平基本持平;2008年以后,随着我国经济结构调整和产业转型升级步伐加快,第三产业占比持续上升,但始终低于全国同期水平,具体如图1所示。

从横向结构维度看辽宁省三大产业结构特点:辽宁省产业结构在1978—1983年呈现出“二一三”的格局,如1978年三大产业结构比例为14.1∶71.1∶14.8,这期间,第一、三产业比重基本持平且同步增长,第二产业缓慢下降。1984—2014年,随着市场经济体制改革的不断深入,辽宁省产业结构经过三次重大调整后,呈现出“二三一”的格局,第一、二产业比重呈下降趋势,第三产业持续缓慢上升,一直维持在40%~50%。可见,辽宁省第二产业占主导地位,对经济增长贡献率最大。2014年,辽宁产业结构为8∶50.2∶41.8,第二、三产业产值占比相差不多,其对经济增长的贡献率相当,说明辽宁省第三产业发展相对滞后且有较大上升空间,具体如图2所示。

图2 1978—2014年辽宁省三大产业产值占比

二、辽宁省就业结构演进过程及趋势

从纵向时间维度来看,辽宁省三大产业就业结构演进过程如下:

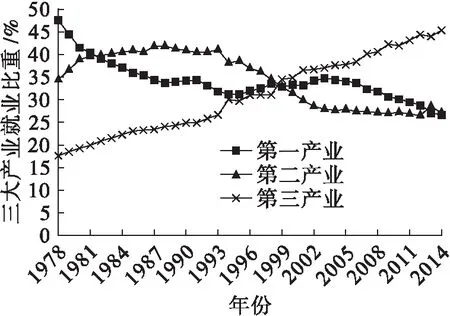

(1) 1978年,第一产业从业人员数为595.3万人,占全部从业人口的47.4%,说明当时辽宁省有近一半的人口依靠农业和农业生产维持生计。1978年之后,第一产业从业人员数逐年下降,只有2002—2003年出现了小幅上扬,到2014年占比下降为26.8%,年均降幅较小为0.57%,体现了辽宁省农村剩余劳动力缓慢向第二、三产业转移的历程。

(2) 第二产业就业结构变化分两个阶段:1978—1993年,随着辽宁省工业化进程的加快,第二产业从业人员数呈增长的态势,占比从1978年的34.6%上升到1993年的41.3%;1994—2014年,第二产业从业人员数开始逐年下降,占比也从1994年的38.5%下降到2014年的27.7%,年均降幅0.54%。

(3) 第三产业从业人员比重持续增长,从1978年的18%上升到2014年的45.4%,尤其是2000年第三产业从业人员比重已经超过了第一、二产业,说明政府对服务业的重视以及投入力度的加大,使得辽宁省服务业得到了长足的发展。

从横向结构维度看辽宁省三大产业就业结构特点,如图3所示:

图3 1978—2014年辽宁省三大产业就业比重

(1) 1978—1999年,辽宁省三大产业从业情况呈现出“二一三”格局,第二产业吸纳劳动力能力始终高于第一、三产业,进一步说明辽宁省是工业大省强省。

(2) 2000—2014年,辽宁省三大产业就业结构呈现“三一二”的局面,第三产业就业人数的增长超过了第一、二产业,成为吸纳第一、二产业剩余劳动力的主渠道。

三、辽宁省产业结构和就业结构关系的偏离度分析

产业结构偏离度是指各产业增加值与相应的劳动力比重的差异程度,是用来考察产业结构与就业结构是否协调的一个重要指标。产业结构偏离度的公式为

Si=Ii/Ei-1

(1)

式中:Si为第i种产业的结构偏离度;Ii为第i种产业产值构成百分比;Ei为第i种产业就业构成百分比。偏离度指标越接近于零值,表示产业结构与就业结构协调性越好;偏离度指标越远离零值,表示产业结构与就业结构协调性越差[1]。

利用《辽宁统计年鉴》相关数据,计算辽宁省1985—2014年的三大产业结构偏离度(1978—1984年统计数据缺失)。为了与全国数据进行对比,本文同时计算了全国同一时期的三大产业结构偏离度情况。辽宁省数据如表1所示。

表1 1985—2014年辽宁省产业结构偏离度

由表1可知,1985年辽宁省三次产业结构偏离度分别为-0.588、0.583、-0.121,到2014年结构调整后的偏离度为-0.702、0.812、-0.079,说明第一产业的偏离现象并没有得到改善,第二产业在结构调整过程中出现了从不协调到逐步协调再到不协调的过程,第三产业的结构偏离度逐步趋近于零,逐步趋于合理。与全国数据相比较发现,辽宁省第二产业的结构偏离度高于全国水平,急需调整。辽宁省第一产业从1978年至今一直存在大量剩余劳动力,但因为第一产业劳动力缺乏相关的劳动及知识技术水平,导致其向第二、三产业转移出现问题。辽宁省第二产业的结构偏离度始终为正,虽出现波动的情况,但趋势不明显,说明第二产业吸纳劳动力能力不足,尤其是国企改革的推进及资本技术密集型产业的发展,使得第二产业吸纳劳动力的能力下降。辽宁省第三产业结构偏离度相对较为合理,但尚有较大上升空间。一方面,由于第三产业对劳动力的知识及素质要求较低,进入门槛不高;另一方面则与辽宁省不断加快产业内部的结构调整与优化、大力发展服务业、着力提高第三产业比重的政策导向有关。

四、辽宁省产业结构和就业结构关系的就业弹性分析

就业弹性是就业增长率与经济增长率的比值,即经济增长每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比。当二者比值为零时,表示经济增长对就业无拉动作用。当二者的比值为正,且比值越大,则表示经济增长对就业的拉动作用越大。当二者比值为负时,经济增长对就业形成两种“海绵”效应:当经济为正增长,就业为负增长时,表示其对就业有挤出效应;当经济为负增长,就业为正增长时,表示其对就业有吸入效应[2]。表2为1990—2014年辽宁省各产业就业弹性和总就业弹性(1978—1989年统计数据不完整,不计入分析过程)。

表2 1990—2014年辽宁省各产业就业弹性和总就业弹性

由表2可知,辽宁省总就业弹性波动幅度较大,从长期看,辽宁省经济增长带来了大量的就业机会,尤其是2010年以后,由于第三产业就业弹性持续上升,即随着经济的增长其吸纳劳动力的能力不断增强,使总就业弹性逐渐增加,经济增长对就业的拉动作用明显。1997年和1998年总就业弹性为负值,主要是受亚洲金融危机的影响,造成辽宁省就业结构性矛盾突出,失业增加。2002年和2003年总就业弹性为负值,则是由于辽宁经济转轨,大量下岗职工转为失业人员[3]。三大产业对就业的吸纳能力各不相同:第一产业就业弹性变化不明显,但在2006年以后几乎均为负值,说明经济增长对第一产业就业产生了挤出效应,随着大量农村劳动力进城务工,现代化农业减少了对农业劳动力的需求。从第二产业就业弹性来看,1996—2003年就业弹性为负值,主要是因为辽宁为国有企业占比最大的省份,很多国有企业因沉重的债务负担而濒临破产,出台的一系列措施导致大量工人下岗,1997年全省下岗职工超过120万人,占全国的12%。随后,辽宁省大力发展高新技术产业,加快工业结构的优化和升级,第二产业吸纳劳动力的能力逐步增强,但平均就业弹性仍为-0.034[4]。第三产业除1995年、1997年和2002年外,就业弹性均为正值且平均就业弹性为0.35,高于第一、第二产业。因为第三产业主要是劳动密集型的服务业,吸纳劳动力的能力较强。

五、对策建议

1. 以供给侧改革为契机,建立现代化农业体系

辽宁省应提高农产品的供给质量,不断推进农业结构调整,推动要素有效配置,扩大农产品有效供给,提高农业供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好地满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展[5-6]。另外,应客观分析辽宁省农业的比较优势产品和领域,如在蔬菜、水果、玉米、水海产品、中药材等为主导的农产品发展深加工业增加农产品附加值,针对辽宁省不同地区不同资源,形成区域特色农产品聚集区。应积极推进城镇化进程,消除户籍制度障碍,加大政府对农业方面科技、资金、技能、基础设施、培训等的支持力度,为农村剩余劳动力顺利转移到第二、三产业开辟渠道。

2. 全面优化工业结构,构建现代工业发展体系

辽宁作为我国老工业基地,具有巨大的工业资源和优势,但经过多年的发展,其工业设施老化,产品结构单一,冗员严重。因此,应加快传统产业结构转型升级,坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业,加大淘汰落后产能的力度,着力扶持战略性新兴产业,使战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱,推动辽宁省老工业基地全面振兴[7-8]。在国有企业改革取得一定成果的基础上,发挥地区产业集聚效应,加大招商引资和政府政策扶持力度。另外,应形成产学研一体化模式,鼓励和推进企业自主创新,搭建校企合作的发展平台,推进产学研的结合,提升产业结构层次,实现从工业大省向工业强省的跨越。

3. 大力发展第三产业,建立现代服务业发展体系

辽宁省与北上广等城市经济总量的差距主要是第三产业的差距,第三产业在经济总量中所占的比重对地区经济发展起到重要作用,即使在辽宁省经济增长低迷的时期,第三产业对经济增长的拉动作用也是十分明显的[9-10]。但目前辽宁省生产性服务业滞后于第一、二产业发展,生活性服务业的发展滞后于人民生活、生态改善的需求。因此,应加快电子商务、物流配送、金融服务、科学研究等生产性服务业的发展,提高健康、养老、旅游、信息等与人民生活息息相关的生活型服务的水平。政府应为服务业发展提供有利的环境和便利条件,尤其应对那些劳动密集型服务行业政策倾斜,鼓励民间资本投资,扶植中小型服务企业发展。

[1] 高东方.产业结构和就业结构互动演变研究 [J].首都经贸大学学报,2014(3):114-122.

[2] 张车伟,蔡昉.就业弹性的变化趋势研究 [J].中国工业经济,2002(5):22-31.

[3] 傅书勇,孙淑军.基于MRW模型的高等教育对区域经济增长贡献率研究:以东北三省为例 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2014(6):225-228.

[4] 孙淑军,傅书勇.辽宁省1997—2012年人力资本存量测算 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2015(5):458-463.

[5] 吴江,封晓庆.四川省产业结构与就业结构的动态关系 [J].财经科学,2006(7):102-109.

[6] 杨秋明,姜海蓉,魏丽.就业结构与产业结构协调性及其影响因素:以江苏省为例 [J].企业经济,2013(2):159-162.

[7] 陈桢.产业结构与就业结构关系失衡的实证分析 [J].国民经济管理,2007,29(10):32-37.

[8] 袁海霞.北京市产业结构与就业结构变动分析 [J].北京社会科学,2009(3):10-16.

[9] 汪军.安徽省产业结构与就业结构的关联性分析 [J].生产力研究,2016(2):51-53.

[10]李仲生.中国产业结构与就业结构的变化 [J].人口与经济,2003,24(2):43-47.