贫困与留守儿童心理健康关系研究

——以江西省修水县分析为例

2018-03-07李春凯彭华民

李春凯,彭华民

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

一、 研究背景

1989年,联合国《儿童权利公约》颁布后,世界各国政府和国际组织等投入了大量的人力、物力和财力来兑现保护和保障儿童权利的承诺,一系列与儿童保护和儿童发展有关的政策的出台挽救了成千上万儿童的生命,改善了儿童的生存环境,使得数百万儿童从中受益。当前,从世界范围来看,尽管通过各方努力,各国在儿童的生存和教育等领域取得了显著的成就,但世界上许多国家和地区仍有无数儿童面临生活困苦的未来,他们无法实现权利,无法发挥自身潜能。2016年10月,联合国儿童基金会与世界银行发布的“解决极端贫穷问题:将目光聚焦在儿童身上”报告指出,全世界大约有3.85亿儿童生活在极端贫困环境下。联合国儿童基金会发布的《2016年世界儿童状况报告》指出:全世界儿童中,最贫穷的儿童在五岁前死亡的几率是最富有的儿童的1.9倍,全世界有将近2.5亿贫困儿童没有基本的识字和计算能力。联合国儿童基金会的数据反映了目前世界范围内贫困儿童的生存概况,但在详实的数据背后,我们更应该关注贫困对儿童发展的影响。对于儿童而言,贫困不只是金钱的问题。他们经历的贫困,会影响到生活的方方面面,诸如:就学机会[1-2]、营养健康[3]、医疗服务[4]3等。贫困会对儿童造成多维度以及持续性、长期性的侵害[5-6]。生活在经济不发达国家和地区的儿童经历着从物质层面到精神层面的严重匮乏,贫困儿童的生存环境恶劣,食物、教育资源、医疗等均存在不同程度的供应不足,疾病、饥饿与死亡的威胁主宰着他们的生命[4]4。近几十年来,贫困对儿童心理健康的影响引起了多国研究人员以及决策者的广泛关注[7-8]。贫困对儿童心理健康的影响主要表现在儿童的认知及情绪领域。儿童时期经历的贫困对于个人健康状况及心理发展有着持续性的影响,主要表现在消极的认知能力结果、社会性与情绪性行为问题、低自尊、焦虑、抑郁等方面[9-10]。

随着我国城镇化进程的不断加速,大量农村劳动力进城务工,形成了史无前例的人口流动大潮。但受城乡二元体制的束缚,大量留守儿童依旧生活在农村地区,成为一个数量庞大的弱势群体[11]。2016年,国务院印发的《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》中将留守儿童界定为:父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力,无法与父母正常共同生活的不满十六周岁的农村户籍未成年人。据此定义,我国农村留守儿童的数量大约为902万。因而,我国农村地区留守儿童数量较为庞大。随着经济社会的不断发展和精准扶贫战略的全面实施,部分农村地区家庭改变了贫穷的生存状况,但在我国中西部经济不发达地区,有相当数量的留守儿童仍然生活在贫困的家庭环境中。因此,在关注农村留守儿童问题的同时,我们更应加强对农村贫困家庭留守儿童的支持和帮助。当前中国儿童社会救助政策的救助对象主要针对孤儿、残疾儿童、流浪儿童等特殊的儿童群体,而对贫困家庭留守儿童的关注和研究则相对较少。贫困家庭的留守儿童在基本生活、教育、医疗、心理健康等方面都面临巨大的困境。因此,本研究旨在通过调查中国内地农村贫困家庭留守儿童的多维剥夺概况,探讨贫困对留守儿童心理健康存在的影响及其程度,为国家相关部门的决策提供科学的理论依据,也为有针对性地开展贫困家庭留守儿童心理健康干预项目与服务提供实证依据。因此,开展贫困对留守儿童心理健康影响的研究具有重要的学术意义和现实价值。

二、 文献综述

贫困对儿童心理健康影响的研究始于美国大萧条时期Glen Elder在美国奥克兰开展的对儿童成长的跟踪研究。在其出版的《大萧条时期的儿童》一书中,Elder详细描述了经济困难对儿童方方面面的影响,主要包括:认知、情绪与行为问题等[12]。自Elder的研究以来,学者们开始关注贫困对儿童发展带来的诸多影响,包括:健康问题[13-14]、教育[15]及心理健康问题[16]。相关研究表明,贫困与儿童的内在心理健康问题(如:焦虑[17]、抑郁[18]、自尊[19]以及其他情绪问题[20]等)显著相关。例如,Bearing等学者利用美国国家儿童健康和人类发展研究所收集的1364名儿童3年来的追踪数据,分析表明家庭经济状况的改变与儿童的认知发展结果具有显著的相关性。家庭收入降低,儿童认知发展结果变差;家庭收入提高,则能增加儿童的认知发展结果[10]。Ashiabi的研究发现,贫困对儿童的社会情绪适应也具有负面作用,主要表现为:贫困易使儿童的同伴关系受损,更容易出现低自尊、焦虑、抑郁等问题[9]。著名心理学家Mcloyd的研究也发现,家庭贫困的儿童较容易出现孤僻、自卑、冷漠等多种精神障碍,同时也缺乏必要的社会交往技能,这对儿童的身心发展非常不利[20]。

与此同时,也有部分学者在贫困对儿童心理健康的影响上持相反观点,他们认为贫困对儿童的心理健康并无显著影响。例如Mayer的研究发现,贫困对儿童心理健康的显著影响在很大程度上是虚假的,这是因为与儿童息息相关的父母亲的特性是不可测量和难以改变的,改变低收入家庭父母亲的收入是难以改变儿童父母亲的特性的,因而不太可能影响到儿童的心理健康[21]。Twenge和Nolen-Hoeksema等学者用荟萃分析(meta-analyse)的方法对310名儿童样本的研究表明,家庭社会经济地位的高低与儿童抑郁得分之间并没有直接关系[22]。而Gyamfi的实证研究则进一步检验了贫困与儿童心理健康之间的关系,结果表明,贫困与儿童的情绪之间并没有显著性相关关系,但生活在贫困线以下家庭中的儿童更有可能得到较少的公共服务,接受较少的教育,因而面临较多的心理健康风险因素[23]。

国外,尤其是发达国家的学者在贫困对儿童心理健康的影响研究方面起步较早,然而中国内地在这方面的研究相对落后。从目前的研究文献来看,中国学者关注和研究较多的是贫困对儿童生理需求的满足[24]、留守儿童的健康现状[25]等,但贫困对留守儿童心理健康的影响尚未引起学者与政策制定者的足够重视。因此,这方面的研究成果相对较少、也缺乏系统性,研究方法大多为文献整理、政策描述,真正用定量的方法研究二者关系的文献较为稀缺。

综合上述文献研究,贫困对儿童心理健康的影响尚存学术争议。多数学者的实证研究认为贫困会对儿童的心理健康产生影响,但也有部分学者的研究认为贫困与儿童的心理健康二者之间并没有相关关系。此外,目前学界,尤其是西方社会,在贫困对儿童心理健康的影响研究方面已有诸多研究成果,但在中国社会文化环境下研究贫困对留守儿童心理健康影响的相关实证研究较为缺乏。因而在中国内地开展相关的实证研究不仅能够回应学界在此议题上的学术争议,同时也能够检视跨文化视域下发端和发展于西方的相关理论模型和研究成果的适用性问题。

三、 分析框架

社会因果论作为公共卫生研究领域的经典理论,已被广泛应用于社会经济地位与个体心理健康关系的分析中。社会因果论认为个体的心理健康问题是社会经济剥夺的结果[26],较低的社会经济水平会通过生活逆境引发个体的心理问题[27]。收入水平是衡量社会经济地位的重要指标,也是衡量贫困的基本因素[19],因此社会因果论也可用来解释贫困与儿童心理健康的关系。基于社会因果论的分析框架,本研究认为,贫困作为个体社会经济地位的表现要素,会造成个体心理健康问题。同时,相关的实证研究也表明,贫困对儿童的心理健康发展具有消极的影响。贫困与儿童的内在心理健康问题,如:认知能力、焦虑、抑郁以及其他情绪问题息息相关[17,20]。

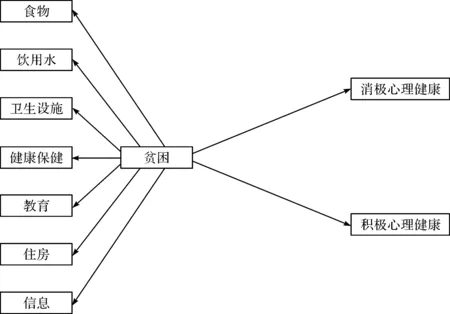

基于上述理论和文献分析,本研究通过分析留守儿童的问卷调查数据,试图通过实证方法验证社会因果论的理论分析逻辑,探究贫困对留守儿童心理健康的影响及其程度。据此,本研究的分析框架如图1所示:

图1 理论分析框架

四、 数据、测量、方法

(一) 数据

本研究所使用的数据来源于2015年研究者在国家级贫困县——江西省修水县,通过横截面的问卷调查方式,采用多阶段整群随机抽样的方法开展的学龄儿童心理发展状况调查。近年来,国家的扶贫政策主要倾向于西部地区,尽管国家一直倡导中部崛起,但从目前情况看,中部地区仍未崛起。处于中部地区的江西省,经济状况与东部地区差异性较大,且国家对其扶贫力度明显低于西部地区。研究也发现,目前学界对中部地区留守儿童的关注和研究相对较少。因此,为弥补学界对我国中部贫困地区留守儿童相关研究的不足,本研究在江西省修水县开展调查研究。修水县是江西省面积最大和九江市人口最多的县,也是国家扶贫开发工作重点县和省定特困片区,修水县的县域经济排名在江西省所有国家级贫困县中位列中游水平。因此,在人力、物力和财力有限的情况下,对修水县留守儿童的研究在一定程度上具有较好的代表性。同时,以修水县作为研究点,能够在一定程度上检视国家相关扶贫政策在中部地区的落实情况,为推动国家对中部地区留守儿童相关政策的出台,推动中部地区的崛起奠定坚实的理论与实践基础。

基于研究问题,结合修水县适龄儿童义务教育入学率非常高的现状,综合考虑人力和物力资源,本研究主要从该县中小学抽取研究对象,对学龄儿童进行问卷调查。鉴于一至三年级的学龄儿童认知能力等的限制,该学龄段儿童可能会因不能较好理解问卷而无法确保问卷填答质量。同时,借鉴国内外其他有关学龄儿童抽样研究的做法,本研究的调查对象主要为修水县义务教育阶段四至九年级的学龄儿童。多阶段整群随机抽样方法的具体步骤为:首先,在符合抽样要求的样本中,按照简单随机抽样的方法抽取6个乡镇;其次,在抽中的6个乡镇中,随机各抽取1所小学和1所初中;再次,在抽中的每所小学(四年级至六年级)和初中(七年级至九年级),依次从每个年级随机抽取一个班;最后,在每个抽中的班级中,按照随机抽样的方法抽取40名学生。共抽取1440名学生参与问卷调查。通过问卷的回收与整理,研究者最终成功收集了修水县四至九年级共计1314份有效问卷。根据是否留守的问题筛选出625名留守儿童样本。本研究严格遵循了自愿参与、无伤害、匿名与保密性等研究伦理。同时,研究过程、调查知情同意书和测量工具等均已获伦理委员会审查与批准。

(二) 测量

根据本文的研究框架,本研究涉及的主要测量变量有:贫困和心理健康。其中,心理健康为因变量,贫困为自变量。

因变量心理健康的测量主要分为消极心理健康和积极心理健康,消极心理健康主要从儿童的焦虑和抑郁两方面测量,积极心理健康主要从儿童的自尊和自我效能两方面测量。儿童焦虑的测量主要借鉴La Greca等人编制的《儿童社交焦虑量表》[28],该量表主要测查儿童涉及社交焦虑所伴发的情感、认知及行为。量表有10道题,为5点式李克特量表,“从不、很少、有时、经常、总是”依次被记为“1、2、3、4、5”分,该量表全为负向题目,得分越高代表儿童焦虑程度越高。在本研究中,儿童焦虑量表的α值为0.783。

儿童抑郁的测量主要借鉴Fendrich等学者编制的儿童抑郁量表[29],该量表共有20个题目,涉及儿童抑郁的六个主要症状,包括:抑郁心境、感到内疚/没有价值感、无助感/绝望、精神活动迟滞、没有食欲和睡眠困扰。量表采用Likert 5点式计分,从“从不”到“总是”的程度依次被记为1~5分,该量表有4道正向题目和16道负向题目,分析时将4道正向题目反向计分与负向题目加总得到儿童抑郁分数,得分越高表示儿童抑郁程度越高。在本研究中,儿童抑郁量表的α值为0.837。

儿童自尊的测量主要借鉴Rosenberg编制的儿童自尊量表[30],该量表共10个题项,为5点计分式,从“很不符合”到“非常符合”分别被记为1~5分,该量表有5道正向题目和5道负向题目,分析时将5道负向题目反向计分与正向题目加总得到儿童自尊分数,得分越高表示儿童自尊程度越高。在本研究中,儿童自尊量表的α值为0.695。

儿童自我效能感的测量主要参考Schwarzer等编制的一般自我效能感量表中文修订版量表[31],共10个题项,为5点计分式,每个项目的“很不符合、不符合、不确定、比较符合、完全符合”分别记为“1、2、3、4、5”分,该量表全部为正向题目,分析时将全部题目加总得到儿童自我效能分数,得分越高表示儿童自我效能感越高。在本研究中,儿童自我效能感量表的α值为0.793。

自变量贫困的界定主要基于权利视角的儿童多维贫困概念,根据儿童生存的基本权利从多个维度展开,根据每个维度的儿童剥夺状况,将所有维度的得分相加计算儿童多维贫困总分,这种方法被称作儿童多维贫困测量的剥夺法[32-33]。儿童贫困总分的计算方法主要分四步进行:第一步,确定儿童多维贫困的维度和测量指标。儿童贫困的操作化方面,本研究采用目前学术界较为认可的测量发展中国家儿童贫困的方法——剥夺法,从食物、饮用水、卫生设施、健康保健、住房、教育以及信息等7个维度的剥夺状况测量中国留守儿童的贫困现状。第二步,确定各维度贫困的剥夺临界值。剥夺临界值是多维贫困测度中用以划定儿童是否贫困的标准,当一个儿童在某一个指标上达到该临界值时,即视其在这个方面贫困,赋值为1,否则赋值为0。根据修水县统计部门提供的县域经济与社会发展情况相关资料,结合国家级贫困县修水县的具体实际情况,参考和借鉴学界认可的在中国开展儿童贫困界定相关研究的经验,本研究中将贫困地区的儿童剥夺各项指标的临界值界定为:(1)食物剥夺:儿童每天摄入的食物中没有肉食,且儿童在成长过程中有过挨饿的经历;(2)饮用水剥夺:儿童只能接触到地表水或者水源离其住址有15分钟以上的路程;(3)卫生设施剥夺:没有冲水型厕所;(4)健康剥夺:没有接受过免疫服务,经常出现腹泻等症状且得不到及时治疗;(5)住房剥夺:在家无单独卧室,家中地面没有地板材料,或为泥地;(6)教育剥夺:家庭经济条件等不足以支持子女进一步升学深造,家中有子女因为经济状况而失学或辍学;(7)信息剥夺:3~18岁的儿童在家中接触不到电脑、电视、电话等。第三步,确定各维度和各指标的权重。本研究拟沿用人类贫困指数的设计思路,赋予食物、饮用水、卫生设施、健康保健、住房、教育以及信息7个维度完全相同的权重,即每个维度的权重为1/7;按照同样的思路确定各维度内部各指标的权重。第四步,计算儿童的多维贫困剥夺分值,首先计算每个维度的儿童剥夺分值,而后根据7个维度内部各指标的得分情况,加总得到儿童的多维贫困剥夺总分,即为儿童的贫困程度。

本研究中的控制变量主要有:性别(男=0,女=1)、年级(4~9年级)、父母教育程度(没上过学或小学没毕业=0,小学毕业=1,初中毕业=2,高中毕业=3,职高或中专毕业=4,大专毕业=5,大学或更高=6)、父母职业(公职人员=0,做生意=1,外出务工=2,务农=3,无业=4),这些控制变量均为学界在此研究议题上使用较多的社会人口学变量。

(三) 分析方法

本研究的数据分析主要由三部分构成,第一部分是运用SPSS21进行社会人口学变量描述统计。第二部分是运用SPSS21进行留守儿童多维贫困与心理健康现状的分析。第三部分是运用结构方程模型分析软件AMOS21进行贫困对留守儿童消极和积极心理健康的影响及其程度的分析,验证贫困对留守儿童心理健康的作用。

本研究将采用多重模型拟合指数来反映结构方程模型拟合度。模型拟合指数的主要功能是判断一个结构方程模型是否与观测数据相吻合。一般来说,结构方程模型的分析都需要报告卡方统计量(χ2)以及与卡方统计量(χ2)计算有关的值,如:自由度、样本量、显著性水平[34]。除此之外,比较拟合指数(CFI)、近似误差均方根(RMSEA)也是诸多学者主张需要报告的两个指数。一般认为,卡方值(χ2)越小表示理论模型与实际数据越适配,不显著(p>0.05)的卡方值表示理论模型与样本数据模型拟合程度好[35]。但卡方值对样本量的大小非常敏感,当样本量较大时卡方值极容易显著,因而大样本数据通过卡方值来检验模型拟合程度不太准确[36]。比较拟合指数(CFI)的值超过0.95表示模型拟合较佳[37]。而近似误差均方根(RMSEA)的值小于0.05表示模型接近拟合,值介于0.05和0.07之间表示模型拟合合理[38]。

五、 分析结果

(一) 社会人口学变量描述统计

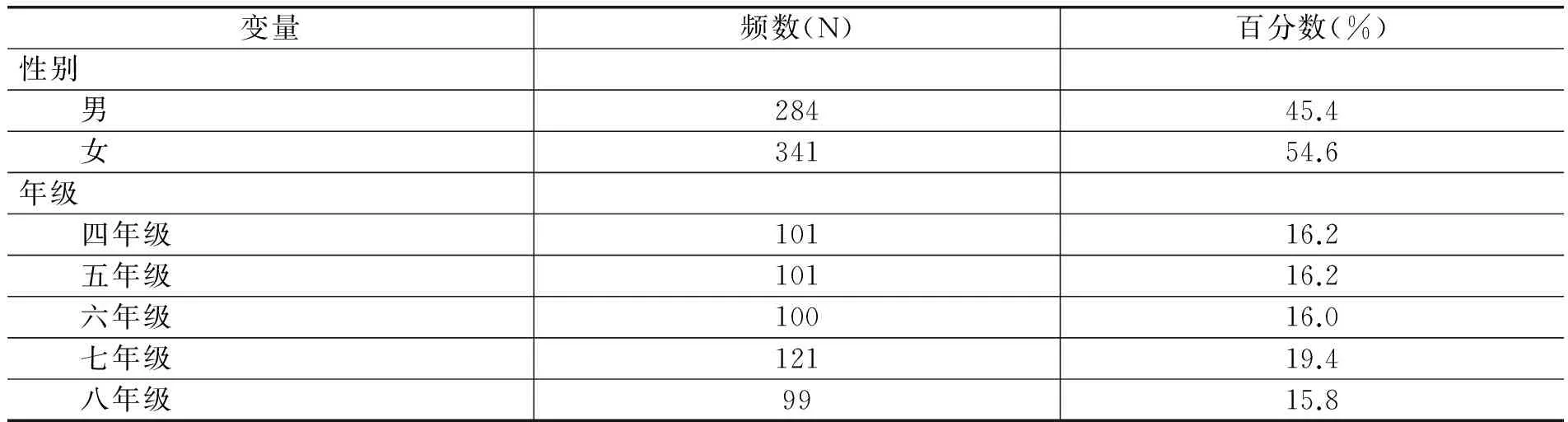

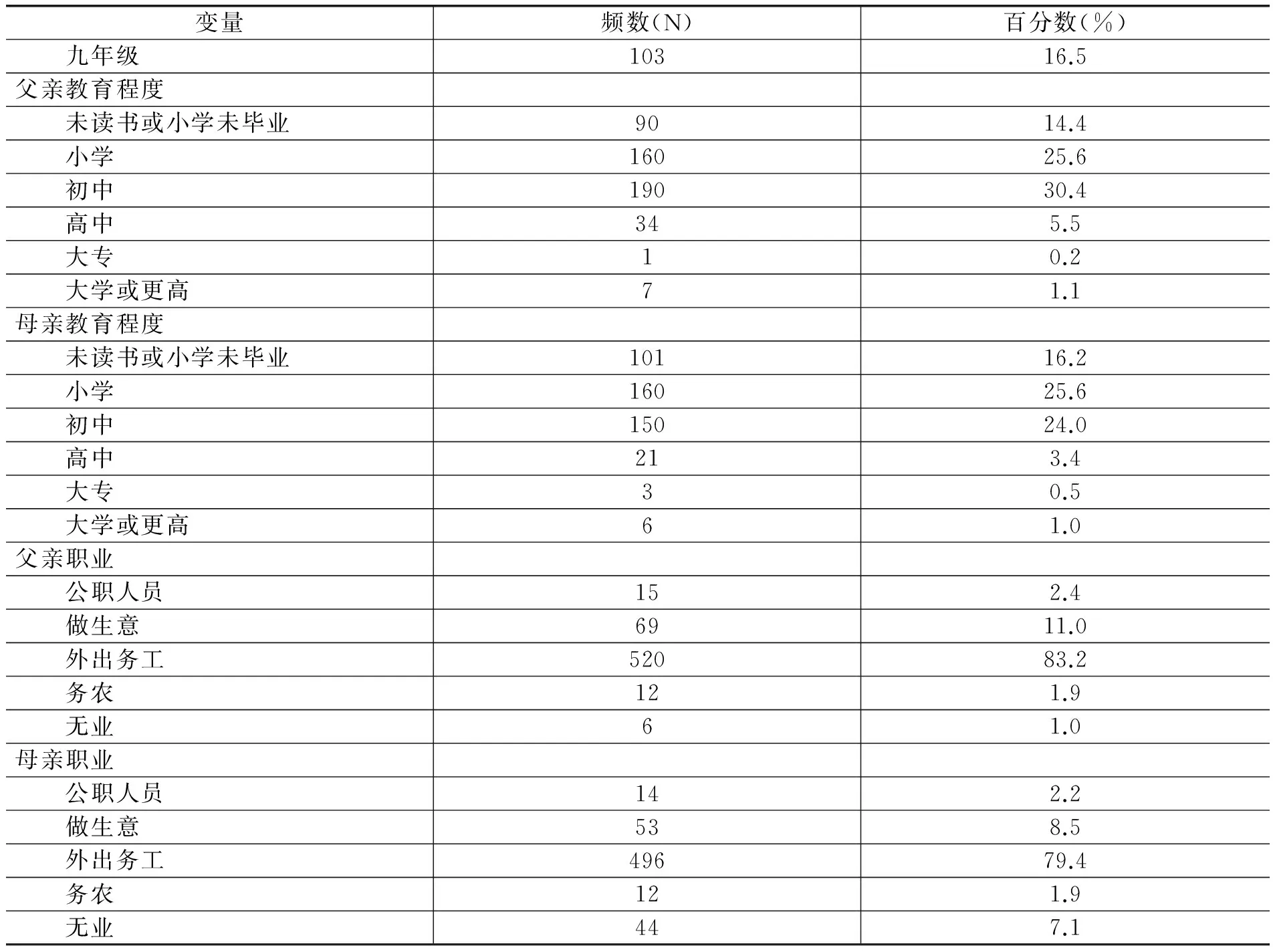

表1报告了本研究主要的社会人口学变量描述性统计结果。从性别来看,样本中男性为284名,约占样本量的45.4%,女性为341名,约占样本量的54.6%。从年级分布来看,四年级学生数为101(约占样本量的16.2%),五年级学生数为101(约占样本量的16.2%),六年级学生数为100(约占样本量的16%),七级学生数为121(约占样本量的19.4%),八年级学生数为99(约占样本量的15.8%),九年级学生数为103(约占样本量的16.5%)。从父母受教育程度来看,绝大多数留守儿童的父母受教育程度在初中学历及以下。从父母职业来看,外出务工所占比重最大。

表1 社会人口学变量描述统计(N=625)

(续表)

(二) 核心变量的描述性统计

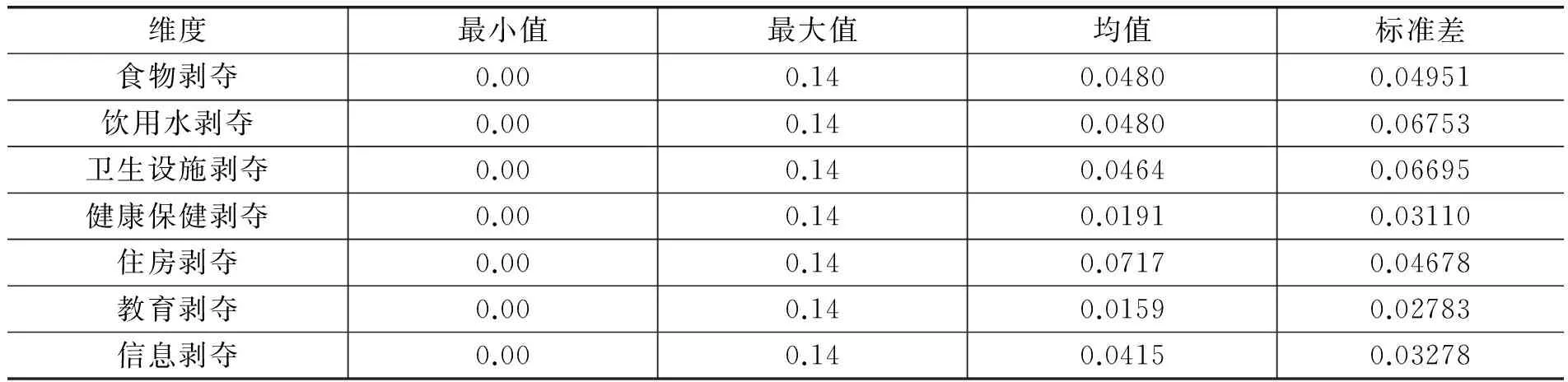

1. 留守儿童多维贫困状况。本研究主要采用权利视角的儿童多维贫困测量法来界定和测度儿童贫困,从食物、饮用水、卫生设施、健康保健、住房、教育和信息七个维度的剥夺状况来描述留守儿童多维贫困的现状。样本中的留守儿童在七个维度的剥夺基本统计描述如表2所示。可以发现,留守儿童七个维度剥夺的最低分均为0,七个维度的剥夺最高分均为0.14。因而说明,食物、饮用水、卫生设施、健康保健、住房、教育和信息七个维度均存在完全没有被剥夺和完全被剥夺的留守儿童。表格报告结果显示,留守儿童在住房维度的剥夺均值(0.0717)最大,在健康保健和教育维度的剥夺均值相对最小,分别为0.0191和0.0159,在食物、饮用水、卫生设施和信息四个维度的剥夺均值相近。

表2 加权后留守儿童多维贫困剥夺各变量描述统计

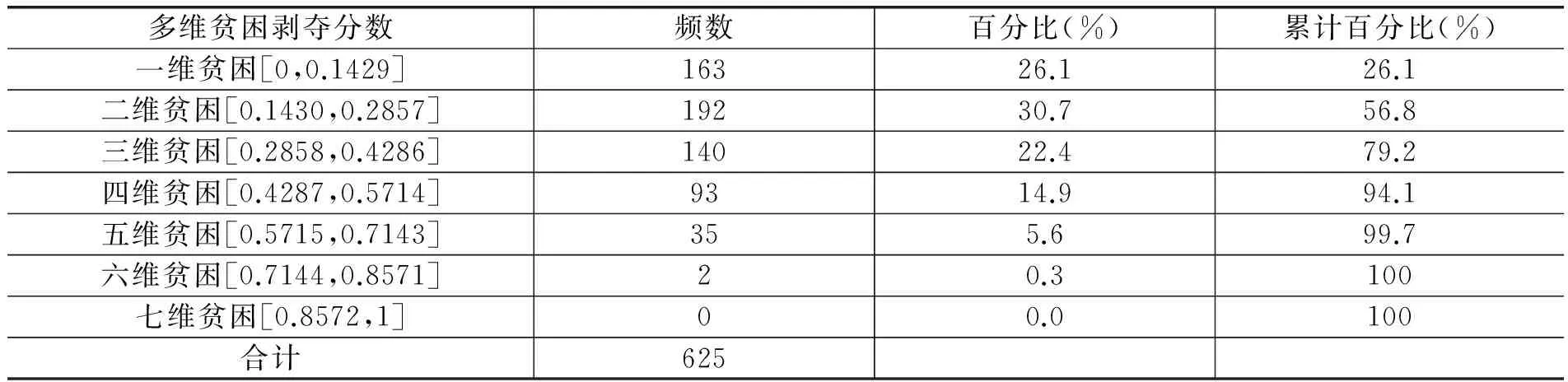

在本研究中,留守儿童多维贫困剥夺总分满分为1,分为食物、饮用水、卫生设施、健康保健、住房、教育和信息七个维度,因而每个维度值为1/7(约为0.1429),根据相关计算公式,得到每个留守儿童的多维贫困剥夺总分,结果显示,留守儿童多维贫困剥夺分数的均值为0.291,标准误差为0.1267。留守儿童多维贫困剥夺分数基本统计描述如下表3所示,从表中可以看出,留守儿童多维剥夺总分在一维、二维和三维所占比重较大,所占比例均超过20%,说明该地区多数留守儿童存在三个维度及以下的贫困剥夺。

表3 留守儿童多维贫困剥夺总分基本统计描述

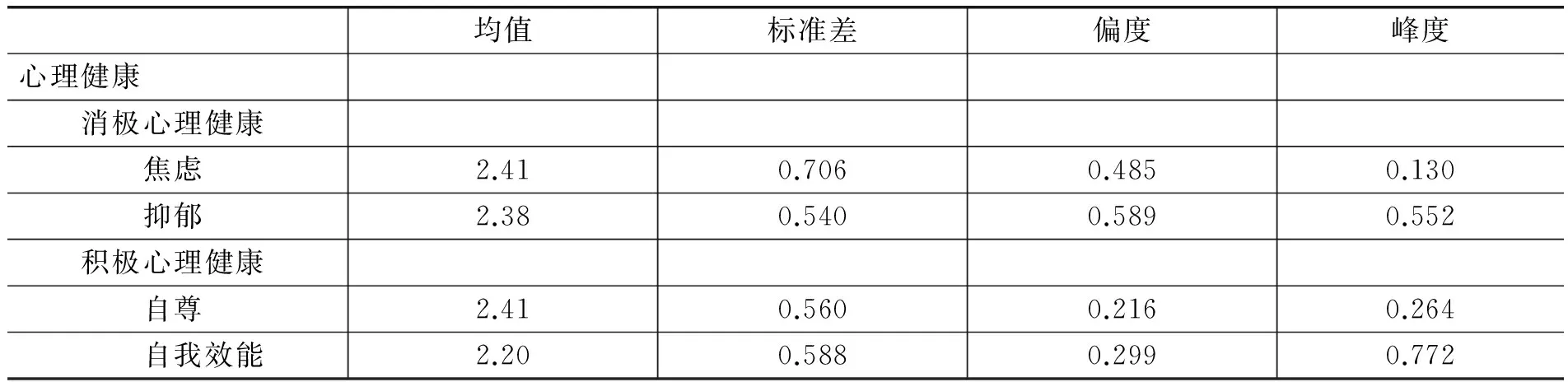

2. 留守儿童心理健康状况。在本研究中,心理健康主要包括消极心理健康和积极心理健康。其中,消极心理健康主要由焦虑和抑郁两个维度构成,积极心理健康主要由自尊和自我效能两个维度构成。留守儿童心理健康四个维度的基本统计描述结果如表4所示。从报告结果来看,心理健康构成变量的偏度和峰度均没有较大值,显示所有核心变量的分布均接近正态分布。结果显示,留守儿童的焦虑和抑郁均值较大,而其自尊和自我效能感均值相对较低,表明留守儿童的心理健康水平较低。

表4 留守儿童心理健康各维度基本统计描述

(三) 贫困对留守儿童心理健康的影响分析

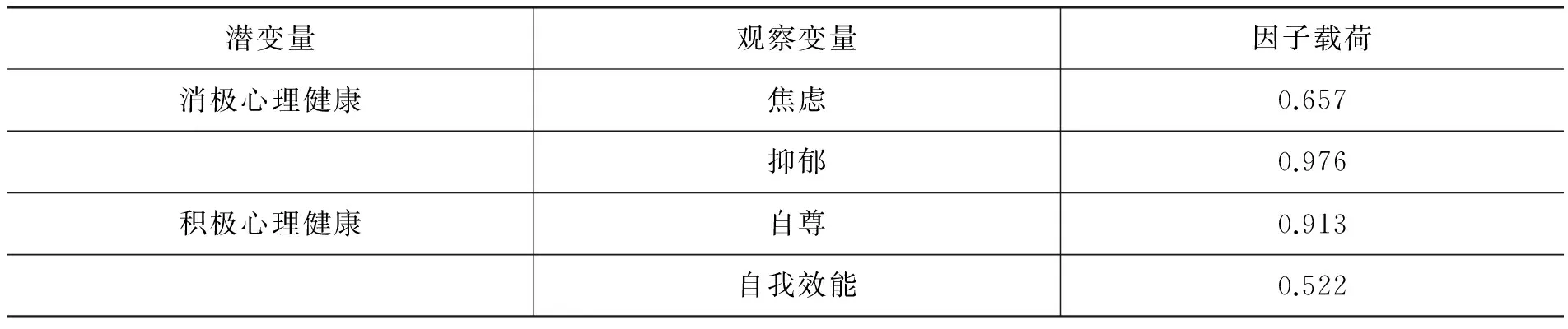

1. 测量模型验证。基于结构方程模型的原理,在进行结构模型验证前,首先进行验证性因子分析以检验测量模型的拟合程度。在本研究中,作为观察变量的焦虑和抑郁是消极心理健康潜变量的反映指标,作为观察变量的自尊和自我效能是积极心理健康这一潜变量的反映指标,因此,测量模型验证部分主要进行消极心理健康和积极心理健康两个潜变量的测量模型验证。结果显示,测量模型具有很好的适配度(χ2=1.827,df=3,p=0.609,CFI=1,RMSEA=0)。同时,本模型中所有构成潜变量的指标变量(焦虑、抑郁、自尊和自我效能)都显著地负荷于消极心理健康和积极心理健康潜变量,所有构成潜变量的指标变量的标准因子载荷数值在0.522~0.976之间(具体因子载荷值见表5),而可接受的因子载荷值为0.3以上[39]。因此,分析结果意味着所选取的指标变量有效地反映了潜变量的内在结构,表明模型拟合程度较好。

表5 所有构成潜变量的观察变量标准化因子载荷值

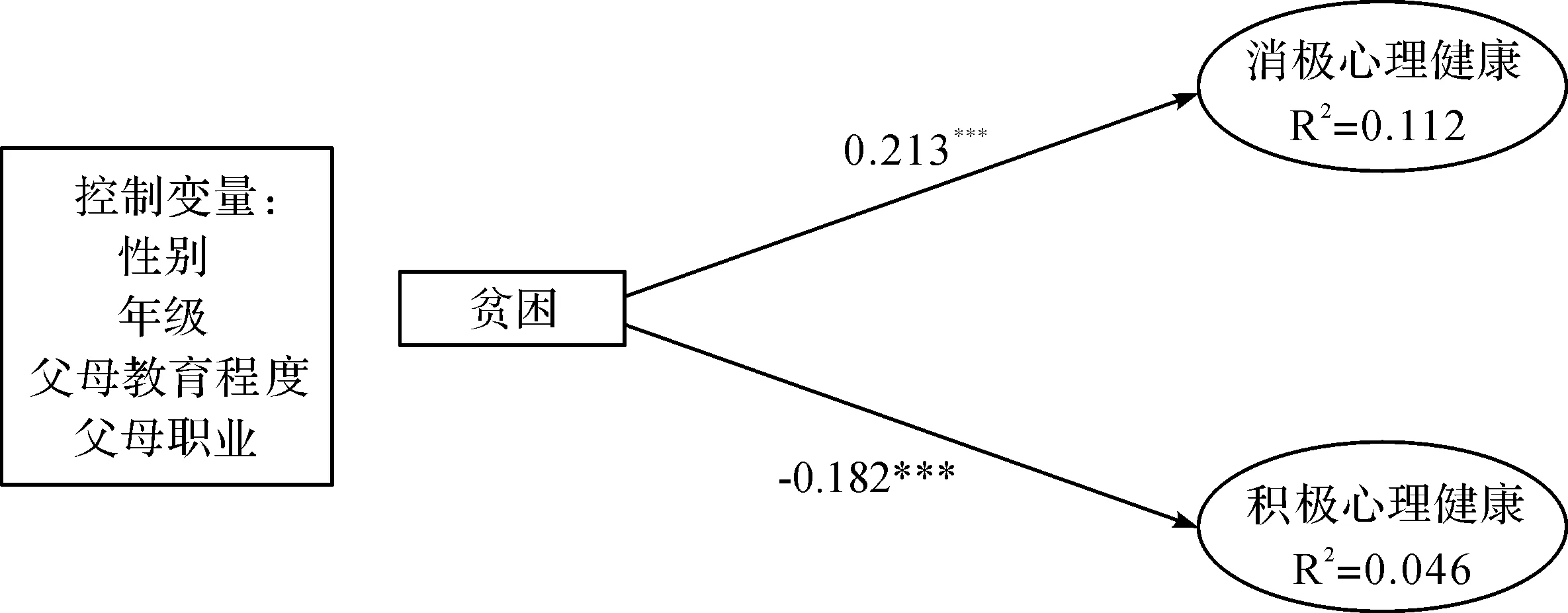

2. 结构模型验证。上文测量模型的拟合结果表明测量模型拟合程度较好,在测量模型拟合较好的情况下,本部分主要将所有控制变量和潜变量及其观察变量纳入结构方程模型进行结构模型的验证,通过Amos软件的分析,本部分所验证的结构模型,即:贫困对留守儿童消极心理健康和积极心理健康的预测作用,显示出了较好的拟合指数。其中,χ2(17,N=625)=19.389,p=0.307,不显著;CFI值为0.998,大于临界值0.95;RMSEA值为0.015,小于临界值0.05,均达到很好模型拟合的标准,模型分析结果显示,包含焦虑和抑郁的消极心理健康和包含自尊和自我效能的积极心理健康被模型解释的程度分别为11.2%和4.6%。

图2 贫困对留守儿童心理健康影响标准化路径图(***p<0.001)

贫困对留守儿童消极和积极心理健康影响的结构模型标准化结果如图2所示。简单起见,该图仅展示了自变量与因变量之间的关系,省略了控制变量。从图中相关路径系数及其显著性来看,贫困对留守儿童心理健康影响的理论模型得到了验证。具体来说,贫困对留守儿童的消极心理健康具有显著的正向预测作用(β=0.213,p<0.001),表明在控制了其他变量的情况下,留守儿童的贫困程度越高,儿童的消极心理健康得分越高,即留守儿童越贫困,其焦虑和抑郁等消极心理健康水平越高。贫困对留守儿童的积极心理健康具有显著的负向预测作用(β=-0.182,p<0.001),表明在控制了其他变量的情况下,留守儿童的贫困程度越高,儿童的积极心理健康得分越低,即留守儿童越贫困,其自尊和自我效能等积极心理健康水平越低。作为控制变量的社会人口学变量中,仅有年级对留守儿童的消极心理健康(β=0.206,p<0.001)和积极心理健康(β=-0.127,p<0.01)具有显著性影响:年级越高的留守儿童其焦虑和抑郁等消极心理健康水平越高,其自尊和自我效能等积极心理健康水平越低。除此之外,性别、父母教育程度、父母职业都对留守儿童的消极心理健康和积极心理健康的影响不显著,且路径系数均较低。贫困对留守儿童消极心理健康和积极心理健康影响模型的未标准化和标准化路径系数如表6所示。

注:B为未标准化路径系数,β为标准化路径系数,S.E.为标准误差,C.R.为临界比值,p为显著性水平。***p<0.001;**p<0.01

六、 讨论与结论

儿童期是个人成长的关键阶段,这一阶段所形成的人格和价值观念等都是成年后生存发展的重要基础。儿童身心较为脆弱,易受到伤害,在这一阶段经历的贫困将会对儿童的未来发展产生巨大的消极影响。同时,儿童的健康成长关系到亿万家庭的幸福,关系到整个社会的稳定与发展,甚至国家的前途命运。因而,开展贫困对留守儿童心理健康的影响研究,促进贫困地区留守儿童的身心健康发展具有重要意义。

在贫困对儿童心理健康的影响研究方面,现有诸多研究支持贫困会对儿童的心理健康产生影响的观点,但也有部分学者认为贫困对儿童的心理健康并无显著影响。在此议题上尽管国外已有诸多量化研究成果,但内地相关实证研究,尤其是留守儿童群体的研究较为缺乏。本研究正是基于社会因果论的分析视角,尝试探讨此学术争议,并分析在中国社会文化环境下贫困对留守儿童心理健康的影响。

通过对收集到的国家贫困县留守儿童数据的实证分析,本研究主要有如下研究结论:

第一,留守儿童的贫困程度较高,多维剥夺现象严重。根据儿童剥夺指数法测算和前人对儿童多维贫困的界定,当儿童有一个维度存在剥夺(剥夺分数≥0.1429)时,即认为该儿童处于贫困状态。本研究结果显示,约有74%的留守儿童存在一个及以上维度的剥夺,因而可见留守儿童贫困程度较高。同时,研究结果也发现,留守儿童在住房、食物、饮用水、卫生设施和信息等维度的剥夺相对较为严重。

第二,贫困对留守儿童的消极心理健康和积极心理健康均有显著性影响,但影响程度有差异。贫困对留守儿童心理健康存在影响的结论与既有实证研究结论相一致,也验证了社会因果论理论解释的合理性。但本研究发现,贫困对儿童消极心理健康和积极心理健康的影响程度有较大差异,儿童多维贫困解释了11.2%的消极心理健康,但其对积极心理健康的解释度仅为4.6%。因此,贫困对焦虑和抑郁等消极心理健康指标的影响程度更大。所以在贫困留守儿童心理健康的干预层面,可重点从儿童的焦虑和抑郁等负向心理特质方面介入。

第三,留守儿童的心理健康存在显著年级差异。与低年级的留守儿童相比,高年级的留守儿童的心理健康水平相对较差。该研究结论学界少有提及,因而针对贫困留守儿童心理健康水平提升的实务项目,可重点对高年级留守儿童进行干预。

本研究的结论具有重要的理论意义和实践价值。理论层面,本研究的主要发现回应了学界在贫困对儿童心理健康影响上的学术分歧,进一步验证了发展于西方的社会因果论模型在中国江西省修水县留守儿童群体的适用性,对留守儿童这一特殊儿童群体的验证分析进一步扩展了社会因果论的适用范围,也弥补了中国内地在该议题上的实证研究空白。实践层面,研究发现为提升贫困留守儿童心理健康水平的政策和实务提供科学依据。首先,在人力、物力等资源有限的情况下,可重点加强对留守儿童负向心理特质的干预,通过开设有针对性的个案辅导和小组活动等社会工作专业性干预服务降低儿童的焦虑和抑郁情绪。其次,提升留守儿童的心理健康水平可从儿童多维贫困的角度着手,通过实施精准扶贫战略切实提高留守儿童心理健康水平。在未来扶贫工作中要有针对性地增加对贫困留守儿童的资金投入和物质保障,通过增强对贫困留守儿童的物质支持力度,特别是确保满足留守儿童在住房、食物、饮用水、卫生设施和信息五个方面的基本需要。通过开展精准扶贫的方式,切实改善中国内地留守儿童的贫困现状,从而提高留守儿童的生活质量,促进留守儿童的身心健康发展。

尽管本研究已有初步成果,但在未来研究中仍需加强以下几方面的研究:首先,本研究仅抽取中国内地一个国家贫困县开展相关研究,研究结论的推广性有待于进一步的考证;其次,本研究采取横截面调查的方式,仅能探究变量之间的相关性而不能完全确实变量之间的因果关系;最后,贫困对留守儿童心理健康的影响是一个复杂的过程,未来研究可进一步探究贫困对留守儿童心理健康的影响过程和路径。

[1]任远.救助儿童与破解代际贫困[J].社会观察,2005(3):19.

[2]申继亮.透视处境不利儿童的心理世界:下[M].北京:北京师范大学出版社,2009:172.

[3]张现格,王光辉,桑秋菊.贫困地区学龄儿童营养健康研究进展[J].公共卫生与预防医学,2013(5):68-70.

[4]姜妙屹.城市儿童贫困现象研究:以天津市为例[M].北京:光明日报出版社,2012.

[5]HUSTON A C.Children in Poverty:Can Public Policy Alleviate the Consequences?[J].Family Matters,2011,87(87):13-26.

[6]ALAIMO K,OLSON C M,JR F E.Food Insufficiency and American School-aged Children's Cognitive,Academic,and Psychosocial Development[J].Pediatrics,2001,108(1):44-53.

[7]BROOKS-GUNN J,DUNCAN G J.The Effects of Poverty on Children[J].The Future of Children,1997,7(2):55-71.

[8]MOORE K A,REDD Z,BURKHAUSER M,et al.Children in Poverty:Trends,Consequences,and Policy Options,Child Trends Research Brief,Publication 2009-11[J].Childhood Education,2009,87(4):1-12.

[9]GODWIN A.Household Food Insecurity and Children's School Engagement[J].Journal of Children & Poverty,2005,11(1):3-17.

[10]DARING E.Psychological Costs of Growing Up Poor[J].Annals of the New York Academy of Sciences,2008,1136(1):324-332.

[11]廖传景,韩黎,杨惠琴,等.城镇化背景下农村留守儿童心理健康:贫困与否的视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014(2):21-27.

[12]ELDER G H.Children of the Great Depression:Social Change in Life Experience[M].Chicago:University of Chicago Press,1974:297-299.

[13]JENNIFER A C,LAN T H V,BONNIE L,et al.Neighborhood Poverty Impacts Children’s Physical Health and Well-being over Time:Evidence from the Early Development Instrument[J].Early Education & Development,2011,22(2):183-205.

[14]MCEWEN B S,GIANAROS P J.Central Role of the Brain in Stress and Adaptation:Links to Socioeconomic Status,Health,and Disease[J].Annals of the New York Academy of Sciences,2010,1186(1):190-222.

[15]SURYADARMA D,PAKPAHANY M,SURYAHADI A.The Effects of Parental Death and Chronic Poverty on Children's Education and Health:Evidence from Indonesia[J].Social Science Electronic Publishing,2009,28(35):875-899.

[16]COHEN A.The Multidimensional Poverty Assessment Tool:a New Framework for Measuring Rural Poverty[J].Development in Practice,2010,20(7):887-897.

[17]DAS J,DO Q,FRIEDMAN J,et al.Mental Health and Poverty in Developing Countries:Revisiting the Relationship[J].Social Science & Medicine,2007,65(3):467-480.

[18]SARACEENO B,LEVAV I,KOHN R.The Public Mental Health Significance of Research on Social-economic Factors in Schizophrenia and Major Depression[J].World Psychiatry Official Journal of the World Psychiatric Association,2005,4(3):181-185.

[19]REISS F.Socioeconomic Inequalities and Mental Health Problems in Children and Adolescents:A Systematic Review[J].Social Science & Medicine,2013,90(1):24-31.

[20]MCLOYD V C.The Impact of Economic Hardship on Black Families and Children:Psychological Distress,Parenting,and Socio-emotional Development[J].Child Development,1990,61(2):311-346.

[21]MAYER S E.The "True" Effect of Income,In What Money Can't Buy:Family Income and Children's Life Chances[M].Cambridge:Harvard University Press,1997:79-96.

[22]TWENGE J M,NOLEN-HOEKSEMA S.Age,Gender,Race,Socioeconomic Status,and Birth Cohort Difference on The Children's Depression Inventory:A Meta-analysis[J].Journal of Abnormal Psychology,2002,111(4):578-588.

[23]GYAMFI P.Children With Serious Emotional Disturbance:The Impact of Poverty and Receipt of Public Assistance on Behavior,Functioning,and Service Use[J].Children & Youth Services Review,2004,26(12):1129-1139.

[24]于冬梅,刘爱东,于文涛,等.中国贫困地区母亲外出打工儿童的营养不良状况及影响因素研究[J].卫生研究,2013(3):429-432.

[25]史沙沙,崔文香.留守儿童健康问题研究现状[J].中国学校卫生,2012(6):757-759.

[26]DOHRENWEND B P,DOHRENWEND B S.Social Status and Psychological Disorder:A Causal Inquiry[M].New York:Wiley-Interscience,1969:207-208.

[27]TURNER J B.Economic Context and the Health Effects of Unemployment[J].Journal of Health & Social Behavior,1995,36(3):213-229.

[28]LA GRECA A M,LOPEZ N.Social Anxiety Among Adolescents:Linkages With Peer Relations and Friendships[J].Journal of Abnormal Child Psychology,1998,26(2):83-94.

[29]FENDRICH M,WARNER V,WEISSMAN M.Family Risk Factors,Parental Depression,and Psychopathology in Offspring[J].Developmental Psychology,1990,26(1):40-50.

[30]ROSENBERG M.Society and the Adolescent Self-image[M].New Jersey:Princeton University Press Princeton,1965:326.

[31]SCHWARZER R.Measurement of Perceived Self-efficacy:Psychometric Scales For Cross-cultural Research[M].Berlin:Freie University Berlin Press,1993:106.

[32]GORDON D,NANDY S,PANTAZIS C.The Distribution of Child Poverty in The Developing World[M].Bristol:Centre for International Poverty Research,2003:23-25.

[33]ALKIRE S,FOSTER J.Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement[J].Journal of Economic Inequality,2011,9(2):289-314.

[34]SATORRA A,BENTLER E M.Corrections to Test Statistics and Standard Errors in Co-variance Structure Analysis[M].Thousand Oaks:Sage,1994:399-419.

[35]BOLLEN K A.A New Incremental Fit Index For General Structural Equation Models[J].Sociological Methods & Research,1989,17(3):303-316.

[36]BYRNE B M.Structural Equation Modeling With AMOS,EQS and LISREL:Comparative Approaches to Testing for the Factorial Validity of a Measuring Instrument[J].International Journal of Testing,2001,1(1):55-86.

[37]BENTLET P M.Comparative Fit Indexes in Structural Models[J].Psychological Bulletin,1990,107(2):238-246.

[38]KLINE R B.Principles and Practice of Structural Equation Modeling(2nd Edition)[M].New York:Guilford Publication,2004:136.

[39]AGNEW R.A Longitudinal Test of Social Control Theory and Delinquency[J].Journal of Research in Crime and Delinquency,1991,28 (2):126-156.