农转非群体的社会流动及其影响因素研究

——基于“选择性”与“政策性”农转非的比较

2018-03-06胡涤非邓少婷

胡涤非,邓少婷

(暨南大学公共管理学院,广州 510632)

一、引言

农转非群体是在户籍制度调整进程中,城镇化和市民化加速的伴生群体。他们成功实现身份转换,获得非农户口与非农职业,成为城镇居民。这类实现了户籍身份与生活地域双重跨越的农转非群体引起了诸多学者的关注。例如,陆益龙(2008)认为城镇户口、较高户口级别与父亲户籍农转非经历对个人的向上流动有积极作用[1];林易(2010)关注“凤凰男现象”,发现男性农转非人口与城市出身的人相比在专业职称上更能获得晋升[2];谢桂华(2014)发现与未经历农转非的群体相比,农转非群体在社会经济地位和管理技术类职业获得上都有优势[3]。这些研究都描绘了“成功农转非人口的向上流动”现象,揭示了户籍迁移对个人社会流动的积极作用。然而,整个农转非群体的总体变动趋势可能会掩盖不同子群体的变动特征,因为不同转户机制下的农转非群体内部存在着异质性,即通过“选择性”或“政策性”途径实现农转非的人员本身是不同的两类群体。那么,尽管同样实现了非农身份,他们向上流动的状况是否相同?如果有差异,影响他们向上流动的因素是什么?由此,本文集中探讨农转非群体在社会流动上的情况,并探查其中的多元影响因素。这理论上涉及户籍制度与社会流动的因果关系,实践上涉及农转非之后的城市劳动力市场融合问题,有重要的理论意义和实践意义。

二、文献基础与研究假设

(一)户口农转非的不同机制及社会后果

户籍制度是刻画城乡资源配置和利益分配不平等的重要参数。面对户籍背后的不平等,农转非往往被视为摆脱农民身份,改变生活机遇的根本途径:农转非不但促进了个体跨越城乡壁垒,实现社会流动,而且为子女的发展创造了条件(边燕杰、林颖晖,2014)[4]。李春玲(2007)认为农民之所以在重重阻力下不断涌向城市,是因为在城市中他们有可能获得改变命运的机会——提高收入和谋求职业发展,提升社会经济地位[5]。可见,在一定意义上,户籍农转非有助于农村人口实现向上流动。

然而,要判断户籍农转非对农村人口社会流动的影响效应不能忽视农转非群体内部的异质性,因为农转非的实现途径是多样的。郑冰岛、吴晓刚(2013)、李颖晖(2014)根据“农转非”机制的不同,将基于个体因素,如“升学、参军、招工、转干”视为“选择性”渠道,将基于个体因素之外的政策实施,如“征地、移民安置、村改居、家属随转、户口改革”等视为“政策性”渠道,认为“选择性”农转非是基于个人能力优势而主动实现农转非,而“政策性”农转非是农民基于政策导向而被动实现,与个人能力无关[6]163,[7]。依此,农转非群体有“选择性”农转非和“政策性”农转非之分。

如果说非农户籍对于“选择性”农转非群体而言具有内生性,那么,对于“政策性”农转非群体来说则具有外生性。因为“选择性”农转非是基于个人能力,通过就业、升学、转干等竞争性、投资性方式获得城市户口。而“政策性”农转非则更多是带有随机性、非自致性,他们大多不具有人力资本优势,也缺少城市文化的浸染。由此,相较于“选择性”农转非,“政策性”农转非群体在城市劳动力市场的职业地位与收入回报可能并不明显。吴晓刚(2007)指出基于教育水平或个人能力优势而成功农转非的人会经历一个长距离的向上流动过程[8]。郑冰岛、吴晓刚(2013)发现选择性的转户方式能带来收入优势,政策性的户口转换则不能带来收入回报[6]177。李云森(2014)发现在“非选择性”农转非群体中,农村背景居民的个人收入比城镇背景居民少20%以上[9]。蒋和超(2017)发现被动农转非居民的贫困发生率高于主动农转非居民[10]。据此推断,户籍农转非对社会流动的影响效应在不同转户方式中有所不同,选择性的转户机制对农转非群体的向上流动可能更有积极作用。下面,提出假设:

H1:不同转户机制下的农转非群体获得向上流动的机会存在差异,“选择性”农转非群体获得向上流动的可能性要高于“政策性”农转非群体。

(二)关于社会流动的影响因素

在一般用语中,社会流动意指向上移动或社会地位的改善(戴维·波普诺,2007)[11]。关于社会流动的影响因素研究,主要有两种解释路径:地位结构观和网络结构观。

地位结构观认为个人的地位获得、社会流动等社会行为可以依据他们不同的社会属性来解释,强调人力资本的作用。这一研究取向可追溯到Blau和Duncan(1967)的社会地位获得模型。他们发现后天的教育获得、职业经历是职业地位获得的主要因素[12]。Bourdieu.et al(1990:67)认为,教育是阶级再制的工具,教育系统的功能是再制支配阶级的文化[13]。Becker(1962)、舒尔茨(1990)、Chiswick(1978)、Borjas(1987)发现受教育水平、职业培训、职业经历等人力资本因素有助于外来移民的经济地位获取[14-17]。国内学者也关注人力资本对农民工的职业地位获得的影响。田北海等(2013)发现专业资格证书促进农民工在内部劳动力市场的向上流动;受教育水平有助于农民工在外部劳动力市场的向上流动[18]。何国俊等(2008)发现受教育水平、工作年限、培训状况和类似的工作经验对农村迁移劳动力的工资收入有重要影响[19]。谢勇(2009)、刘士杰(2011)发现人力资本水平对农民工的工资有正向影响[20][21]。

网络结构观把社会网络、社会资源等因素引入社会流动的研究,强调社会资本的作用。格兰诺维特(2008)提出“弱关系假设”,认为能够找到最好工作的人与关系人多数是弱关系,弱关系更能为职业流动者提供有价值、重复性低的信息[22]。Lin(1981)认为弱关系连接着不同阶层地位的人,利于汲取不同的社会资源,实现工具性目标[23]。然而,Bian(1997)提出“强关系假设”,认为强关系注重情感引发的信任和互惠,可以传递内部信息,降低交往成本,促进职业地位流动[24]。国内的相关研究也将目光投向社会资本。陈琳等(2012)发现社会资本对中国的代际收入传递有重要作用[25]。刘红燕(2012)认为社会资本的缺乏是制约农民工社会流动的重要因素[26]。孔建勋等(2013)发现跨界民族劳动者拥有的社会资本越多,越容易获得非农工作,提升社会地位[27]。邵宜航等(2016)认为关系社会资本对代际梯次的向上职业流动有推进作用[28]。

综上,地位结构观、网络结构观分别强调人力资本和社会资本对社会流动的作用。然而,尽管人力资本与社会资本对社会流动的影响是多方面的,但现有研究较少将两者统一纳入到社会流动的研究框架中,并且国内研究集中于农民工群体的讨论,较少关注农转非群体。实际上,人力资本和社会资本是密切关联的,有必要综合人力资本、社会资本两个视角,探讨影响农转非群体社会流动的因素。下面,提出研究假设:

H2:人力资本水平越高,“选择性”与“政策性”农转非群体获得向上流动的可能性就越大。

H3:社会资本存量越高,“选择性”与“政策性”农转非群体获得向上流动的机会就越大。

三、数据与变量

(一)数据

数据来源于2010年的中国综合社会调查。本文以18~59岁有户籍农转非经历的城市在业居民为研究对象。由于户籍制度实施于1958年,本文不考虑1958年与之前获得城镇户籍的在业人口。通过对“本人当前职业”的缺省值、无效样本做删除处理,最后符合条件的总样本为1070个。根据“选择性”与“政策性”农转非的划分,研究获得“选择性”农转非样本612个,“政策性”农转非样本458个。

(二)变量

1.因变量——社会流动

基于数据的可获得性,以职业地位的代际流动来衡量社会流动,即比较受访者的职业地位与其14岁时父亲的职业地位。鉴于使用不同的衡量方式是一种稳健性检验,本文用两种方式测量职业地位。首先将职业看作连续变量,考察被访者的社会经济地位指数[ISEI]①原数据给出了职业的ISCO88代码,ISCO88与ISEI的转换见Ganzeboom,H.G.B,Treimen,D(1996).Internationally Compa⁃rable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations。。其次,为分析流动部门界限和“子承父业”的倾向,将职业看作定序变量,考察被访者的职业类别等级,采用Feather⁃man 和Hauser(1978)提出的6类EGP职业编码,将职业分成六类,专业技术人员和管理者=6、一般行政人员和非体力劳动者=5、小业主和个体户=4、一般技术工人=3、体力劳动者=2和农业劳动者=1[29]。

将被访者的社会经济地位指数(ISEI)、职业类别EGP值与其14岁时父亲的社会经济地位指数、职业类别EGP值作比较,差值大于0表明被访者有向上的代际流动;差值小于或等于0表明被访者没有向上的代际流动。

2.自变量——人力资本与社会资本

(1)人力资本是体现在劳动者身上的资本,通过劳动者的知识技能、劳动经验、体力等表示。本文从受教育水平、健康状况、非农工作经验三个方面对农转非群体的人力资本特征进行考察。受教育水平、健康状况为定序变量。依据Mincer(1974)的观点,任何投资都包含了时间的变量,工作经验对收入的影响曲线呈倒U型[30]。本文以“非农工作年限”,“非农工作年限的平方”来反映农转非群体的非农工作经验。

(2)社会资本是“嵌入在社会网络中的可以在行动中涉取或动员的资源”(林南,2006:28)[31]。从“拥有社会资本”与“使用社会资本”的角度出发,以“关系网络”、“关系信任”来衡量社会资本。一方面,因为资本是“需要花时间并以具体形式去积累”(布尔迪厄,1997:190)[32],投入社交的时间越多,连结的社会网络可能越多。由此,以“参与社交、与亲戚朋友聚会”的频率作为“拥有社会资本”的代理变量,划分为“一般网络联系”和“亲戚朋友网络联系”。另外,因为中国人求职的关键是信息的真假,保证不被骗。他们往往倾向于相信有亲缘关系的人提供的信息为真,无亲无故的人提供的信息为假(翟学伟,2003)[33]。可见,关系信任对个体在求职中的信息资源使用有预测作用。以关系信任作为“使用社会资本”的代理变量,通过被访者对“家人、亲戚、朋友、同事、领导、生意人、老乡、同学、信教的人”的信任度来测量。通过因子分析得到“强关系信任”(家人、亲戚、朋友)、“弱关系信任”(其他6类人员)2个因子。

此外,人口学变量也会影响个体的社会流动。无论代际流动还是代内流动,男性向上流动的机会均大于同时期的女性(顾辉,2012)[34]。阳义南等(2015)发现,年龄对社会地位的影响曲线呈U型[35]。周玉(2006)发现党员身份比非党员身份更利于获得较高的职业地位[36]。由此,以性别、年龄、年龄的平方、政治面貌作为控制变量(表1为各变量的定义与赋值)。

四、分析研究结果

(一)农转非群体社会流动的差异

表1 变量定义与赋值(均值、标准差)

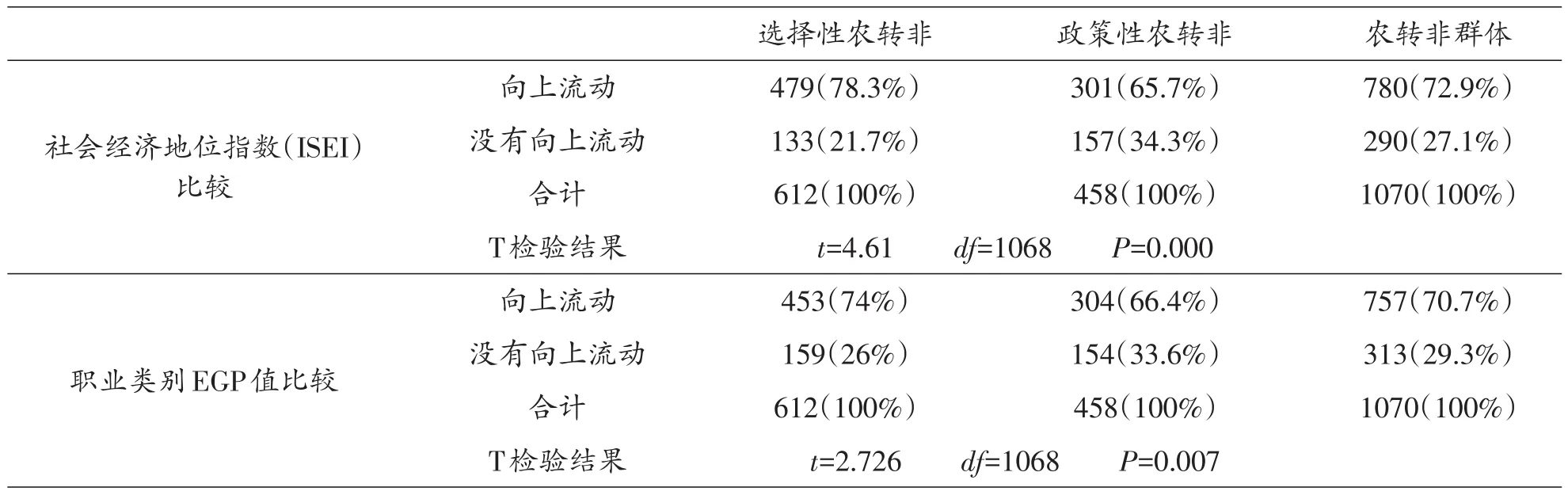

从纵向看,两种职业地位测量方法的结果显示:向上流动的农转非人数多于没有向上流动的人数,占总样本量70%以上。当将农转非群体划分为“选择性”农转非群体、“政策性”农转非群体时,获得向上流动的人数也是占大多数,均占各子样本量65%以上的比例(表2)。可见,在某种意义上,户籍农转非意味着户籍制度对个人的诸多限制缩小,有助于改变原有的职业地位,实现向上流动。

从横向看,无论是ISEI比较法还是职业类别EGP值比较法,“选择性”迁移群体获得向上流动的人数比例都多于“政策性”转移群体,独立样本T检验的结果在1%的水平上显著。可见,非农户口对社会流动的影响效应因转户机制的不同而存在显著差异,“选择性”农转非群体获得向上流动的机率总体上要高于“政策性”农转非,假设1成立。

(二)两类农转非群体的社会流动影响因素分析

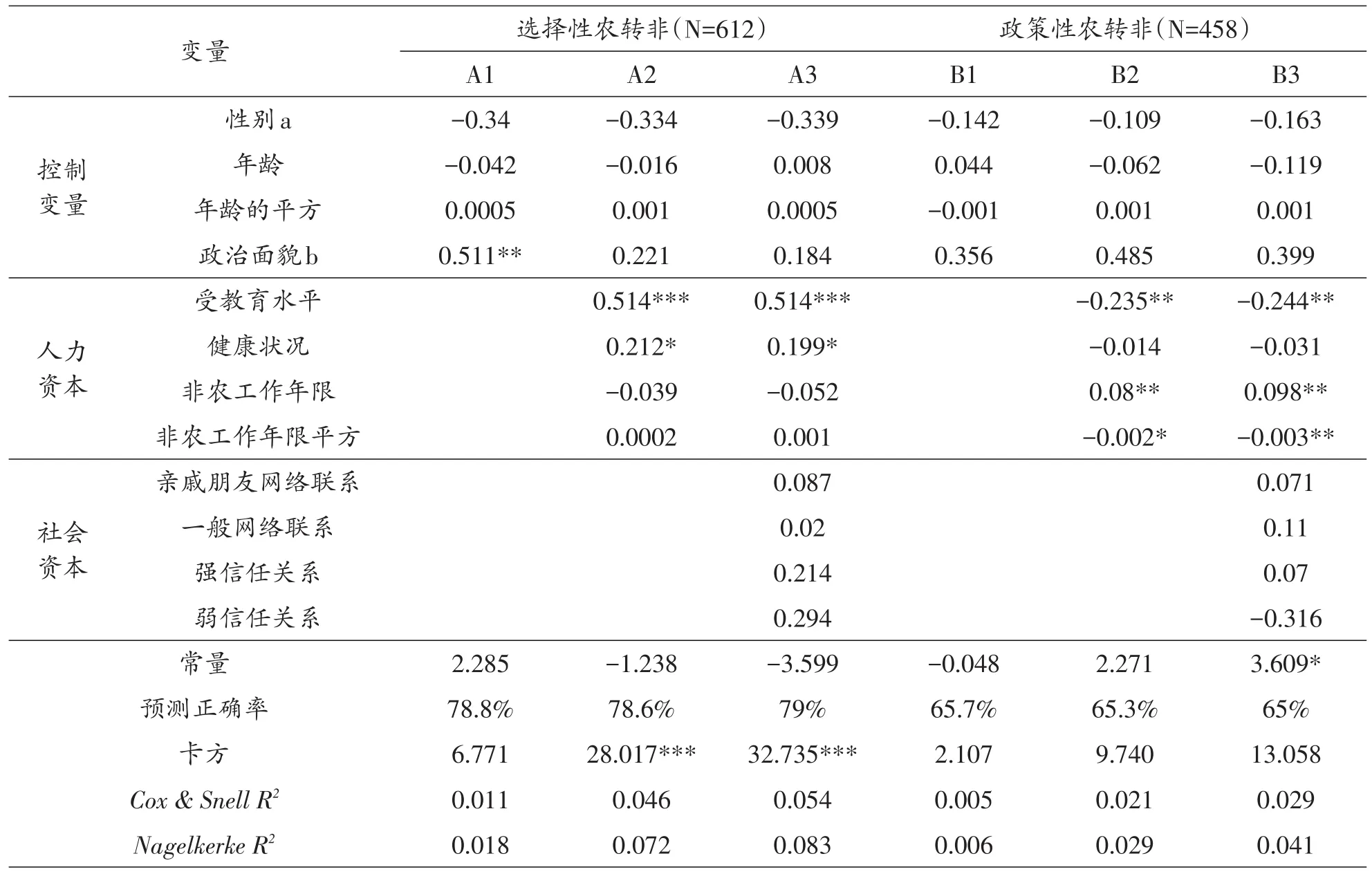

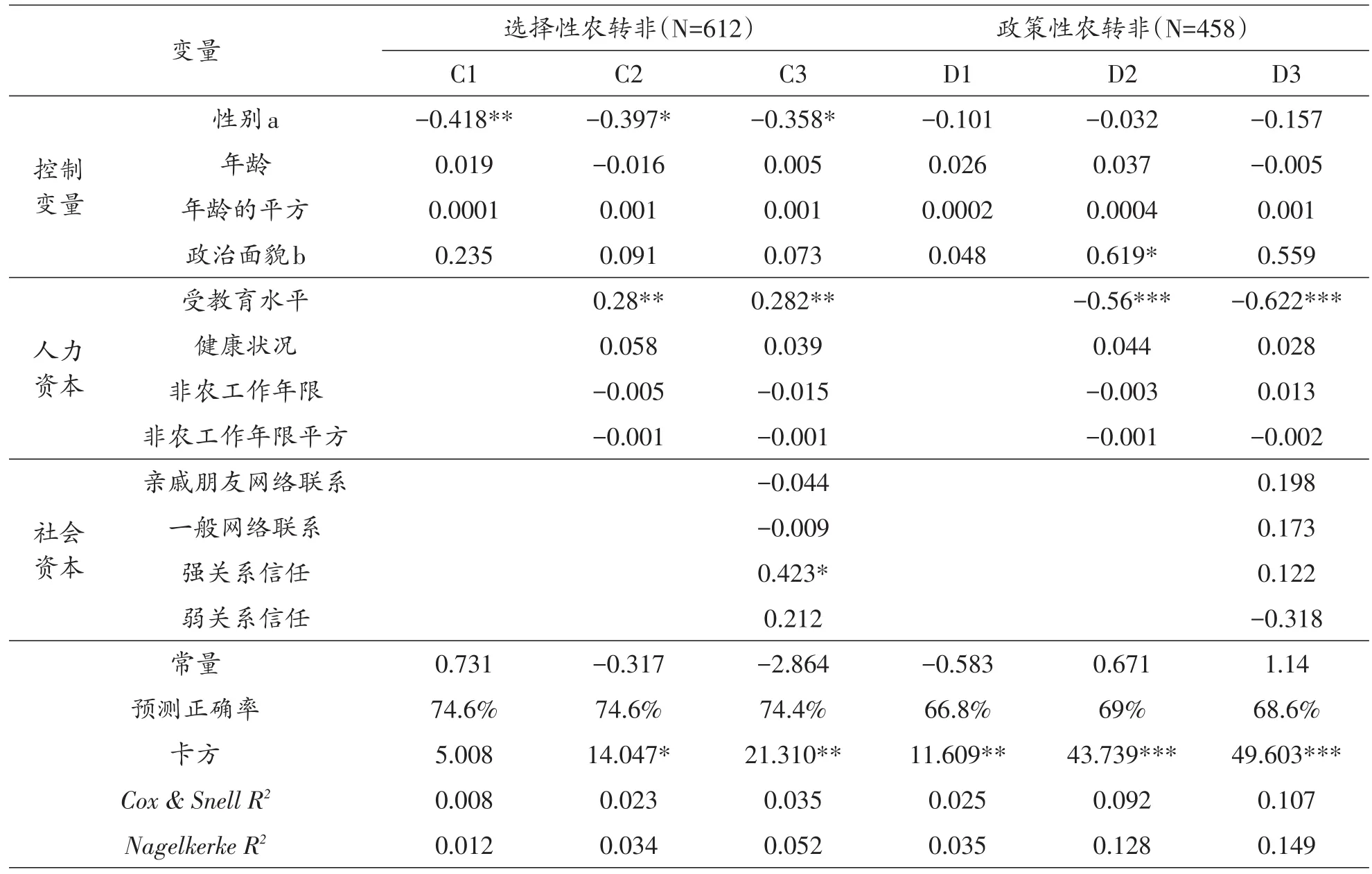

为考察影响不同转户机制下的农转非群体社会流动的因素,本文采用二元Logistics回归,分别构建“选择性”农转非和“政策性”农转非群体的社会经济地位流动模型、职业类别流动模型(见表3、4)。4组模型的最终预测正确率分别为79%、65%、74.4%、68.6%,表明4组模型具有一定解释力。

1.社会经济地位代际流动的回归结果分析

就“选择性”农转非群体而言,受教育水平、健康状况分别在1%、10%的水平上对其社会经济地位流动有正向影响(模型A2)。受教育水平每上升一级,其社会经济地位向上流动的可能性增加67.2%①变量的边际效应计算方法为[(eβ-1)×100%]。;健康状况每上升一个层次,其社会经济地位向上流动的机率也增加23.6%。然而,反映社会特征的四个变量对“选择性”农转非群体的社会经济地位流动没有显著影响(模型A3),说明人力资本因素是影响“选择性”农转非群体获得社会经济地位向上流动的关键因素。

表2 两类农转非群体的社会流动分化

表3 社会经济地位代际流动的回归模型

表4 职业类别代际流动的回归模型

从模型B2、B3可知,非农工作年限及其二次方分别对“政策性”农转非群体的社会经济地位流动有正向影响和负向影响,说明非农工作经验与“政策性”农转非群体的社会经济地位流动呈倒U型的曲线关系。受教育水平对“政策性”农转非群体的社会经济地位流动在5%的水平上呈负向影响,可能的解释是,城市化的扩张会伴随着城乡劳动者在城市劳动力市场上的质量竞争(陈凌等,2004)[37]。“政策性”农转非是快速城市化的产物,与“选择性”农转非者和原城市居民有着明显的人力资本差异,不仅体现在受教育水平,还表现在个人视野、能力素质等多方面。这些“先天”差异很大程度上会制约他们向上流动的空间。有研究指出,尽管受教育年限相同,新移民的收入水平仍居于劣势(Lansing&Morgan,1967)[38]。外致型“农转非”群体的教育回报率低于“自致型”农转非群体和“老市民”(王鹏,2017)[39]。在大专以上学历的“政策性”农转非样本中,占39.6%的比例是没有获得社会经济地位向上流动。可见,由于“先天”的人力资本差异,部分“政策性”农转非尽管有受过高等教育,但在城市就业竞争中,不一定能获得更具优势的社会经济地位,实现向上流动。另外,社会资本因素对“政策性”农转非群体的社会经济地位流动没有显著影响。

在控制变量中,政治面貌在5%的水平上对“选择性”农转非群体的社会经济地位流动呈正向影响,说明党员身份的“选择性”农转非群体比非党员的更可能获得社会经济地位向上流动(模型A1)。

2.职业类别代际流动的回归结果分析

就“选择性”农转非群体而言,从模型C2、C3可知,受教育水平在5%的水平上对其职业类别流动呈正向影响,受教育水平越高,其获得职业类别向上流动的可能性越大。反映社会资本特征的强关系信任在10%的水平上对其职业类别流动有正向影响。强关系信任水平越高,越可能相信和使用“强关系”人提供的信息资源。而因为强关系蕴含“有自己人的关照”,能保证求职信息的可靠性,易对获得职业类别的向上流动提供实质性帮助。

在模型D2、D3中,受教育水平在1%的水平上对“政策性”农转非群体的职业类别代际流动呈负向影响。可能的解释是,其一,子代的受教育水平与父辈职业类别相关(r=0.43,p=0.000)。在大专以上学历的“政策性”农转非样本中,父辈是行政人员/非体力劳动者,或专业技术人员/管理者的占60.4%,当中占55.2%的比例是获得平行的代际流动。可见,在父辈职业等级高的条件下,代际间的职业地位一定程度上通过子女教育传递。因此,有学历优势的“政策性”农转非群体在职业类别代际流动的上升空间不一定大。其二,通过将受教育水平、父辈职业类别和职业类别流动进行交互分析发现,高中以下学历的“政策性”农转非者中,获得向上职业类别流动的占71.8%,当中占68.5%的比例父辈是农民。这反映了对于不具备学历优势的“政策性”农转非而言,户籍迁移一定程度上有助于其获得向上流动。因为进城后,他们的就业选择不再局限于耕田种地,容易流向与父辈不同的非农职业部门。另外,社会资本对“政策性”转移群体的职业类别流动没有显著影响。上述结果不完全支持假设2、假设3,仅部分成立。

在控制变量中,性别对“选择性”农转非群体的职业类别代际流动有负向影响,女性的“选择性”农转非人员获得职业类别向上流动的机率要高于男性。可能的解释是农村女性“上迁婚姻倾向”(寻找教育和社会经济程度较高的配偶)使然,即通过婚姻实现向上流动(韦艳、蔡文祯,2014)[40]。而具备人力资本优势的女性“选择性”农转非者在上迁婚姻匹配上也相对容易。另外,在模型D2,政治面貌在10%的水平上对“政策性”农转非群体的职业类别流动有正向影响,党员身份的“政策性”农转非者比非党员的更可能获得职业类别的向上流动。

五、结论与讨论

本文利用CGSS2010,考察不同转户机制下的农转非群体在社会流动上的差异及其影响因素,结论如下:

第一,户籍农转非对社会流动的影响效应在不同转户机制中有所不同,“选择性”农转非群体获得向上流动的机率要高于“政策性”农转非群体。这说明户口身份回报与其流动机制的选择性相关联,通过高度选择性渠道获得非农户口的人,更容易实现职业地位的向上流动。

第二,人力资本、社会资本对两类农转非群体的社会流动具有差异性影响。在人力资本上,受教育水平对“选择性”农转非群体的社会经济地位和职业类别流动有正向影响,健康状况对其社会经济地位流动有积极作用。非农工作经验对“政策性”农转非群体的社会经济地位流动呈倒U型的影响关系。受教育水平对“政策性”农转非群体的社会经济地位、职业类别流动有负向影响。这一方面反映了由于“先天”的人力资本差异,在城市就业竞争中,学历高的“政策性”农转非群体不一定能获得更具优势的社会经济地位;另一方面在父辈职业等级高的条件下,代际间的职业地位一定程度上通过子女教育传递,有学历优势的“政策性”农转非群体在职业类别代际流动的上升空间不一定大;而不具备学历优势的“政策性”农转非人员进城后因有更多的职业选择,容易流向与父辈不同的非农职业部门,获得向上流动。在社会资本上,强关系信任对“选择性”农转非群体的职业类别流动有正向影响,但社会资本对“政策性”农转非群体的社会流动没有显著影响。

本研究对当前的城镇化运动有一定启示。“农转非”是突破户籍分割,加快城镇化的标志,但不意味着从政策上户口身份统一非农化就“一化了之”,更重要是实现农转非人口与原城镇人口的融合。从“政策性”农转非群体在社会流动上的相对弱势可知,农村人口的不利地位不仅在于其农业户籍身份,更在于因城乡资源配置不平等而造成其在社会流动过程中的竞争力弱势,如人力资本不足,信息网络封闭。对于“政策性”农转非群体而言,身份非农化是一个外生性过程,在城市劳动力市场上获得向上流动则是一个积累与内化的过程。

因此,建议:一要给予被动迁移的农村人口更多的关注和帮扶,建立稳定的培训基地与适应市场需要的培训项目,为他们提供就业培训、信息交流等服务,建立完善的人力资本建设保障体系,提升他们向上流动的竞争力。二要注重改善农村人口的受教育机会,加大对农村的教育投入,提升农村教育质量,改善农村人口的人力资本状况,帮助他们有效融入城市劳动力市场。三要深化户籍制度改革,并加强各项配套设施建设,完善社会保障体系和落实公共服务均等化建设,建立有利于“新市民”与城市互动和交往的城市生活环境。

当然,本研究也存在不足:因数据的局限,仅从代际流动的角度考察农转非群体的社会流动,未考察代内流动,即未对转户前后的职业地位进行比较;另外,以代理变量来测量社会资本,未直接测量社会网络规模、数量等特征,难免会降低社会资本在模型的解释力。对此,有待于在进一步研究中加以完善。

[1]陆益龙.户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J].中国社会科学,2008(1):149-162.

[2]林易.“凤凰男”能飞多高中国农转非男性的晋升之路[J].社会,2010(1):88-108.

[3]谢桂华.“农转非”之后的社会经济地位获得研究[J].社会学研究,2014(1):40-56.

[4]边燕杰,林颖晖.体制转型与户籍身份转化:“农转非”微观影响机制的时代变迁[J].中山大学学报,2014(4):124-134.

[5]李春玲.城乡移民与社会流动[J].江苏社会科学,2007(2):88-94.

[6]郑冰岛,吴晓刚.户口、“农转非”与中国城市居民中的收入不平等[J].社会学研究,2013(1):160-181.

[7]李颖晖.殊途异路:青年农转非群体的职业分化与市民化差异——基于“选择性”与“政策性”农转非的比较分析[J].中国青年研究,2014(10):48-54.

[8]吴晓刚.中国的户籍制度与代际职业流动[J].社会学研究,2007(6):38-65.

[9]李云森.农转非、农村背景与城镇居民收入差异——基于CGSS2008的实证研究[J].上海经济研究,2014(9):48-56.

[10]蒋和超.城镇化过程中农转非居民的贫困消减[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(1):75-85.

[11]戴维.波普若.社会学[M].李强等,译.北京:中国人民大学出版社,2007:280-281.

[12]Blau.P.M.,O.D.Duncan.The American Occupational Structure[M].New York:Wiley,1967.

[13]Bourdieu P.,Passeron J.C.Reproduction in Education,Society and Culture(2nd ed.)[M].R.Nice,Trans.London:Sage,1990:67.

[14]Becker G S.Investment in Human Capital:A Theoretical Analysis[J].Journal of Political Economy,1962,70(5):9-49.

[15]西奥多.W.舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华译.北京:北京经济学院出版社,1990:17-27.

[16]Chiswick B R.The Effect of Americanization on the Earn⁃ings of Foreign-born Men[J]. Journal of Political Economy,1978,86(86):897-921.

[17]Borjas G.J.Self-Selection and the Earnings of Immigrants[J].The American Economic Review,1987,77(4):531-553.

[18]田北海,雷华等.人力资本与社会资本孰重孰轻:对农民工职业流动影响因素的再探讨——基于地位结构观与网络结构观的综合视角[J].中国农村观察,2013(1):34-47.

[19]何国俊,徐冲,祝成才.人力资本、社会资本与农村迁移劳动力的工资决定[J].农业技术经济,2008(1):57-66.

[20]谢勇.基于人力资本和社会资本视角的农民工就业境况研究——以南京市为例[J].中国农村观察,2009(5):49-55.

[21]刘士杰.人力资本、职业搜寻渠道、职业流动对农民工工资的影响——基于分位数回归和OLS回归的实证分析[J].人口学刊,2011(5):16-24.

[22]马克.格兰诺维特.找工作:关系人与职业生涯的研究[M].张文宏等,译.上海:上海人民出版社,2008:73-75.

[23]Lin N.,Ensel W.M.,Vaughn J.C.ocial Resources and Strength of Ties:Structural Factors in Occupational Status At⁃tainment[J].American Sociological Review,1981,46(4):393-405.

[24]Bian Y.Bring Strong Ties Back In:Indirect Ties,Network Bridges,and Job Searches in China[J].American Sociological Review,1997,62(3):366-385.

[25]陈琳,袁志刚.授之以鱼不如授之以渔?——财富资本、社会资本、人力资本与中国代际收入流动[J].复旦学报(社会科学版),2012(4):99-113.

[26]刘红燕.农民工社会流动的现实困境与对策分析[J].河北学刊,2012(1):115-118.

[27]孔建勋,张顺.社会资本与职业地位获得:基于云南跨界民族农民工的实证研究[J].云南社会科学,2013(3):119-122.

[28]邵宜航,张朝阳.关系社会资本与代际职业流动[J].经济学动态,2016(6):37-49.

[29]Featherman D.L,Hauser R.M.Opportunity and Change[M].New York:Academic Press,1978.

[30]Jacob A.Mincer.Schooling,Experience,and Earnings[M].New York:Columbia University Press,1974:41-63.

[31]林南.社会资本:关于社会结构与行动的理论[M].张磊译.上海:上海人民出版社,2006:28.

[32]布尔迪厄.文化资本与社会炼金术[M].包亚明译.上海:上海人民出版社,1997:190.

[33]翟学伟.社会流动与关系信任——论关系强度与农民工的求职策略[J].社会学研究,2003(1):1-11.

[34]顾辉.再生产抑或循环:女性的职业阶层不平等与社会流动研究[J].人口与发展,2012(5):76-83.

[35]阳义南,连玉君.中国社会代际流动性的动态解析——CGSS与CLDS混合横截面数据的经验证据[J].管理世界,2015(4):79-91.

[36]周玉.社会网络资本与干部职业地位获得[J].社会,2006(1):83-97.

[37]陈凌,董华英,熊艳艳.就业机会与就业能力——杭州滨江区农转非人员就业的调查研究[J].浙江社会科学,2004(1):38-42.

[38]Lansing,J.B,Morgan,J.N.The Effect of Geographical Mobility on Income[J].Journal of Human Resources,1967,2(4):449-460.

[39]王鹏.“农转非”、人力资本回报与收入不平等基于分位数回归分解的方法[J].社会,2017(5):217-241.

[40]韦艳,蔡文祯.农村女性的社会流动:基于婚姻匹配的认识[J].人口研究,2014(4):75-86.