钢琴曲《新疆舞曲》赏析

2018-03-05李虻汪可超

李虻+汪可超

郭志鸿(1932~)是郭沫若先生之子,中央音乐学院钢琴系教授,写有多首具有鲜明民族风格的优秀钢琴作品,如《新疆舞曲》《喜相逢》《伊犁民歌》等。

郭志鸿创作于1957年的钢琴曲《新疆舞曲》,是根据哈萨克婚礼组歌《婚礼歌》中《送嫁歌》的曲调创作的,旋律、节奏及和声都富有新疆民歌的特色,织体简练,充满动力性,音乐性格明快、奔放、热烈。

作品为自由三部性结构,以活泼的快板为基调,主调为D宫系统调。作曲家运用丰富的钢琴织体来表现欢快的音乐主题,生动地描绘了婚礼场面上载歌载舞、喜气洋洋的热闹景象。

乐曲开始的引子(1~2)运用了新疆舞曲典型的切分节奏型,空五度和弦伴随着低声部音程跳进,强烈的律动感让短短两小节的引子立即呈现出明显的新疆音乐风格,奠定了作品欢快热烈的情感基调。全曲第一个和弦强劲有力,好似婚礼开场的爆竹声,营造出热闹、喜庆的氛罔。随着右手停顿,左手力度逐渐减弱且轻巧集中富有弹性的演奏,表现了婚礼的神秘感和人们的期待。

第一部分(3~47)以两个乐句为主题,展衍发展为五句式结构,主题旋律清新、节奏欢快,富于舞蹈性,速度为活泼的快板,D大调。无论是两个乐句的移调变奏,还是该部分的长度,都远远超过了通常意义上的乐段,由此构成复三部曲式的第一部分。第一部分整体延续了引子切分节奏的伴奏音型,使主题旋律的铺开显得尤为熨帖,同时在无痕且平稳的连接中饱含婚姻平顺的美好寓意。这部分速度几乎没有改变,力度上却有鲜明的对比,使各乐句问形成强弱呼应。

第3~10小节为a乐句,可以清晰地划分出两个4+4的小句子,每个小句子又以2+2的重复形成更小的句读。第11~18小节是对比的b乐句,内部的结构细分与a乐句相同,在弱拍上加重音的和弦打破了节拍力度的变化,突出了新疆舞曲的节奏特色。

第19~28小节是a乐句在A大调上的变奏,由左手在右手的两端交替弹出由半音化的倚音修饰的短小跳音,以更弱的装饰音程不断润饰,音乐显得生动轻盈,甚至产生谐谑曲的效果。右手弱奏的主旋律则平稳地延续着歌唱性风格。第29~36小节是a乐句的再现,但保留了a1乐句的左手的切分节奏型;第37~44小节b1乐句为第11~18小节的b乐句在G大调上的变奏;第45~47小节在主和弦上变奏前乐句最后的短小片段,前两小节以更快的速度(Piu mosso)承接并升華前部分,sf力度奏出的和弦将宾主尽欢的热烈场面推向高潮;最后一小节渐慢、渐弱,为对比中部做好铺垫和连接准备。

中部(48~78)含有两个性格截然不同的乐段。

第48~60小节的B乐段从降B大调开始,音乐性格与前后部分形成鲜明对比:从如歌的行板速度开始,节奏明显放缓,持续的弱奏;旋律在第一主题的基础上变奏,抒情而悠长,富有深情吟唱之感;节拍在四五拍与四四拍之间交替变换,变拍子与混合拍子使节拍结构复杂化,好似倾诉不尽的情谊以至忘却时间的拖腔;前两个乐句在低音区演奏,后两个乐句转入高音区,好似青年男女你一言我一句互诉衷肠,又像徐徐展开的一幅二人携手曼舞的浪漫画面。

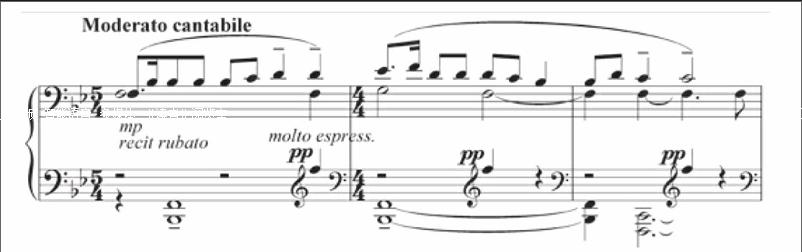

谱例3:《新疆舞曲》第48~50小节

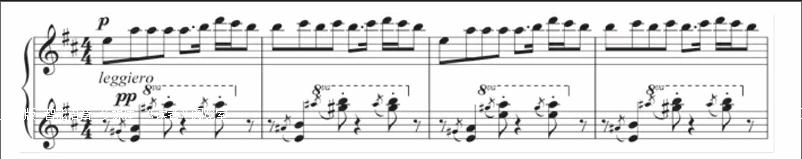

第61~78小节的C乐段旋律在右手和弦的中间声部,a乐句变奏而来,由两个8+10的变奏乐句组成。该部分的调性分析主要取决于中间的旋律声部,第61~68小节降B大调,第69~78小节在D大调上模进。该乐段从交替拍子回到活跃的四四拍,稍活泼的小快板、饱满的和弦、速度和力度的层层递进,好像越来越多的人逐渐加入到舞蹈的队伍中;自始至终采用规整统一的八分音符伴奏节奏,恰如集体舞中整齐划一的动作;灵巧的倚音勾勒出舞者娇俏的身姿。左右手均为连续的断奏,左手更以同定的单音与音程交替仿若舞蹈中节奏鲜明的鼓点,动感十足。

再现部(79~104)是典型的带再现单三部曲式,调性进行为D-G-D。主题再现时旋律由单音变成了和弦衬托,左手从空五度和弦变成了完整的和弦,使再现主题具有了新的色彩和意义。3个乐段自中音区、高音区至低音区演奏,音色富于变化。双手八度弹奏的主题,较之第一部分,音响更加紧凑丰满,情绪更为饱满热烈,仿佛翩翩起舞的人们在婚礼现场愉快穿梭,踏着乐曲的节奏手舞足蹈,灵动而活跃,欢欣而享受。

连接(105~110)以三音动机为基础,双手3个八度交替模进下行,左右手交替的跑动音区跨度较大,好像人们为最后的庆贺蓄势待发,这个部分为凸显尾声的“欲扬”而“先抑”,又给人以行云流水的酣畅之感。

尾声(111~120)以更辉煌的急板最后一次回顾了主题。旋律如欢快且急促的舞蹈,一气呵成的跑动音型令人眼花缭乱应接不暇,象征着盛大恢弘的舞蹈场面下,人们群情激昂欢声雷动,辉煌的华彩将音乐推向高潮。最后两小节,在fff力度基础上的强奏,使音乐在高昂而激烈的情绪中戛然而止,干净利落。endprint