播种方式对旱地小麦植株氮素利用和产量的影响

2018-03-03董石峰高志强薛玲珠雷妙妙

董石峰,孙 敏,高志强,薛玲珠,雷妙妙,侯 冲

(山西农业大学农学院,山西 太谷 030801)

不同的播种方式下,小麦个体及群体生长情况不同,利用资源的能力也存在差异,进而影响物质积累及产量提高[1-2]。近年来,旱作麦区除常规机械条播外,沟播、穴播、宽幅条播等技术迅速得到推广,并取得了较大进展。温晓霞等[3]研究表明,膜上穴播较露地条播成熟期氮素积累量提高15%。孟庆阳等[4]研究表明,宽幅条播较常规条播花前氮素运转量提高14.5%。段剑钊等[5]研究表明,宽幅条播的穗数和产量分别较常规条播提高19%和9%。有研究表明,沟播较常规播种穗数提高4.5%~12.0%,增产4.6%~8.0%[6-7]。马爱平等[8]研究表明,膜侧条播较露地条播穗数、穗粒数、千粒质量和产量分别增加 10.6%,74.6%,18.9%,105%。刘广才等[9]研究表明,在不同旱作区全膜覆土穴播较露地条播的平均增产率达73.9%。关于不同播种方式对旱地小麦产量影响的研究较多,而通过调控氮素利用进而影响小麦产量的研究则鲜见报道。

本试验通过研究不同播种方式对旱地小麦植株氮素积累和运转的影响,旨在探索旱地小麦生产的最佳播种技术,为黄土高原旱作麦区高产栽培提供技术参考。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验于2011—2012年在山西农业大学闻喜试验基地进行。试验地0~20 cm土层土壤肥力状况列于表1。

表1 0~20 cm土壤肥力状况

2011—2012年降水量列于表2,休闲期和播种—越冬降水量分别较往年平均值高出79%和215%,生育后期降水量较常年偏低。

表2 闻喜试验点2011—2012年降水量 mm

1.2 试验材料

供试材料为运旱20410,由闻喜县农业局提供。

1.3 试验方法

试验采用完全随机区组设计,设沟播、全膜覆土穴播、膜侧条播、宽幅条播、常规条播(CK)等5种播种方式(表3)。试验田前茬作物小麦收割后留高茬(20~30 cm),麦收后30 d进行翻作(耕深25~30 cm),将有机肥(15 t/hm2)与秸秆混合一并施入。小区面积150 m2(50 m×3 m),重复3次。基施氮、磷、钾肥,纯氮 150 kg/hm2,P2O5150 kg/hm2,K2O 75 kg/hm2,8月25日耙耱收墒,10月1日播种,播量97.5 kg/hm2,基本苗225万株/hm2。

表3 5种播种方式及其技术

1.4 测定项目及方法

分别于越冬期、拔节期、孕穗期、开花期、成熟期取样20株,将越冬期整株,拔节期和孕穗期分为叶片、茎秆+叶鞘2部分,开花期分为叶片、茎秆+叶鞘、穗轴+颖壳3部分,成熟期分为叶片、茎秆+叶鞘、穗轴+颖壳、籽粒4部分,于105℃杀青30min,75℃烘至恒质量,称量后粉碎,用H2SO4-H2O2+靛酚蓝比色法测定植株含氮率。

成熟期考察穗数、穗粒数及穗粒质量,每小区取20株进行考种,收割20 m2测定经济产量。

按薛玲珠等[10]的方法计算以下指标。

花前氮素运转量=开花期营养器官氮素积累量-成熟期营养器官氮素积累量;花前运转氮素贡献率=花前氮素运转率/籽粒氮素积累量×100%;花后氮素积累量=成熟期植株氮素积累量-开花期植株氮素积累量;花后积累氮素贡献率=花后氮素积累量/籽粒氮素积累量×100%;氮素吸收效率(kg/kg)=植株氮素积累量/施氮量;氮素收获指数=籽粒氮素积累量/植株氮素积累量;氮素利用效率(kg/kg)=籽粒产量/植株氮素积累量;氮肥生产效率(kg/kg)=籽粒产量/施氮量。

1.5 数据分析

采用Excel 2010处理数据和作图,用SAS 9.0软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 播种方式对植株氮素积累的影响

随着生育进程的推移,植株氮素积累量表现为逐渐增高的趋势,成熟期达最高(表4)。与常规条播相比,不同播种方式的各生育时期植株氮素积累量提高,且越冬期至抽穗期差异达显著水平。其中,全膜覆土穴播的各生育时期植株氮素积累量显著高于其他播种方式。可见,采用沟播、全膜覆土穴播、膜侧条播和宽幅条播4种播种方式均有利于促进植株氮素积累,其中,全膜覆土穴播效果最佳。

表4 不同播种方式对各生育时期植株氮素积累的影响 kg/hm2

2.2 播种方式对植株氮素运转的影响

从表5可以看出,旱地小麦籽粒中氮素主要来源于花前氮素运转量,贡献率占80.79%~82.22%,而花后植株氮素积累量的贡献率仅为17.78%~19.21%。与常规条播相比,在花前氮素运转和花后氮素积累量上,其他播种方式均有提高,且花前氮素运转量各处理间差异显著,花后氮素积累量全膜覆土穴播和膜侧条播与常规条播间差异显著。与常规条播相比,沟播、全膜覆土穴播和宽幅条播的花前氮素积累量对籽粒的贡献率提高,膜侧条播的花后氮素积累量对籽粒的贡献率提高。可见,全膜覆土穴播可促进植株花前氮素运转,膜侧条播可促进花后氮素积累。

表5 不同播种方式对植株氮素运转量的影响

2.3 播种方式对产量及其构成因素的影响

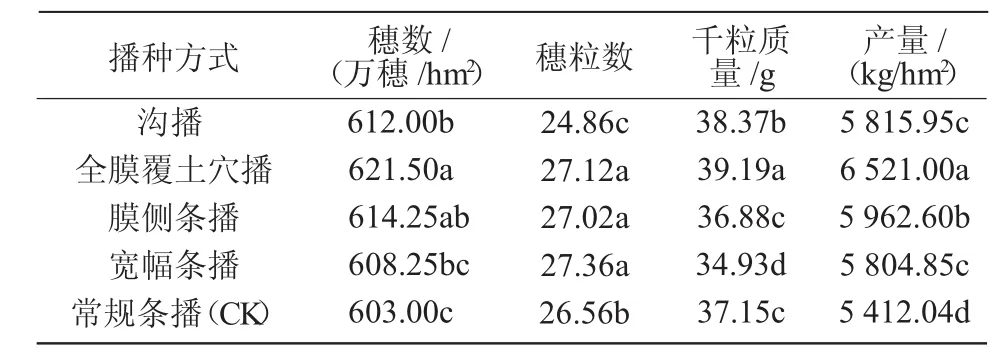

表6 不同播种方式对产量及其构成因素的影响

从表6可以看出,与常规条播相比,不同播种方式的穗数和产量分别提高0.9%~3.1%,7.3%~20.5%,其中,全膜覆土穴播的穗数和产量较其他播种方式高,沟播、全膜覆土穴播和膜侧条播的穗数与常规条播间差异显著;全膜覆土穴播、膜侧条播和宽幅条播的穗粒数分别比对照提高2.1%,1.7%,3.0%,且与对照间差异显著;沟播和全膜覆土穴播的千粒质量分别比对照提高3%,5.5%,且差异显著,可见,不同播种方式均可促进增产,尤其全膜覆土穴播效果最佳。

2.4 播种方式对氮素利用效率的影响

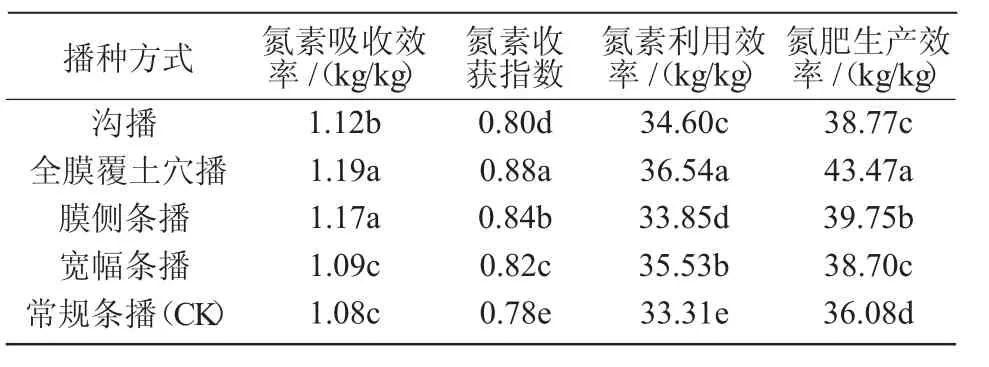

从表7可以看出,与常规条播相比,不同播种方式下,氮素吸收效率、氮素收获指数、氮素利用效率和氮肥生产效率分别提高0.9%~10.2%,2.6%~12.8%,1.6%~9.7%,7.3%~20.5%,沟播、全膜覆土穴播和膜侧条播的氮素吸收效率、氮素收获指数和氮素利用效率与其他播种方式间差异显著,其中,全膜覆土穴播最高。可见,采用不同播种方式有利于促进植株氮素利用,尤其全膜覆土穴播和膜侧条播效果较佳。

表7 不同播种方式对氮素利用效率的影响

3 讨论与结论

水分是小麦生长发育过程中的重要因素,直接影响植株吸收利用氮素的能力,而不同的播种方式对土壤水分状况有重要调控作用,进而影响植株氮素累积和转移及最终产量。从氮素转运情况来看,籽粒中有80.79%~82.22%的氮素来自花前营养器官存储的氮素转运,来自花后的氮素运转只有17.78%~19.21%,这与前人结果基本一致[11-12]。本研究结果表明,全膜覆土穴播促进了花前氮素运转、提高了花前氮素运转量对籽粒的贡献率,这是由于全膜覆土穴播方式采取整个生育期进行全封闭地膜覆盖,生长前期土壤的蓄水能力较强。膜侧条播则主要提高花后氮素积累量,主要由于膜侧条播为半封闭性覆盖,小麦生长后期,降雨减少,土壤蒸发严重,全封闭地膜覆盖加重了土壤蒸发,因此,其后期土壤水分利用情况不如半封闭性地膜覆盖。此外,本研究结果表明,膜侧条播可提高氮素吸收效率和氮肥生产效率,全膜覆土穴播可提高氮素吸收效率、氮素收获指数、氮素利用效率和氮肥生产效率。主要是因为该生长季播前降雨较多,全膜覆土穴播方式下的土壤蓄水量高于膜侧条播及其他播种方式,更加促进了植株对氮素的吸收利用。

不同播种方式蓄积土壤水分的能力不同,同时对小麦群体的构建影响也存在差异。牛一川等[13]比较了地膜穴播、膜侧沟播、露地条播3种播种方式下冬小麦的群体构建情况,结果表明,地膜穴播的群体较其他方式更佳合理,更加有利于提高穗数,获得高产。王勇等[14]研究结果表明,地膜穴播较露地播种明显提高冬小麦的穗粒数、结实小穗数和千粒质量等产量构成因子。白丽婷等[15]研究结果表明,陕西渭北旱源区采用地膜覆盖播种较常规露地播种可显著提高冬小麦产量15%。但韩思明等[16-17]研究结果表明,土壤底墒状况会影响地膜覆盖的效果,底墒条件好,该播种技术的增产效果会得到充分发挥;底墒条件差,则会适得其反。本研究结果表明,全膜覆土穴播和膜侧条播较其他播种方式提高小麦穗数和产量,这主要是由于播前降雨充足,土壤底墒较好,因此能最大限度地发挥地膜覆盖对水分的蓄积能力,从而提高产量。

[1]赵竹,曹承富,乔玉强,等.机播条件下行距与密度对小麦产量和品质的影响[J].麦类作物学报,2011,31(4):714-719.

[2]刘选选,瞿辉,刘钊,等.主要栽培措施对优质小麦贵农18号产量和品质的影响[J].广东农业科学,2014,41(7):20-22,29.

[3]温晓霞,韩思明,赵风霞,等.旱作小麦地膜覆盖生态效应研究[J].中国生态农业学报,2003(2):99-101.

[4]孟庆阳.耕种方式与秸秆还田对砂姜黑土理化特性及冬小麦产量形成的影响[D].郑州:河南农业大学,2016.

[5]段剑钊,李世莹,郭彬彬,等.宽幅播种对冬小麦群体质量及产量的影响[J].核农学报,2015,29(10):2013-2019.

[6]薛远赛,朱玉鹏,林琪,等.沟播对盐碱地小麦光合日变化及产量的影响[J].西南农业学报,2016,29(11):2554-2559.

[7]罗宏博,海江波,白银萍,等.穴播栽培对冬小麦生理特性及干物质积累的影响[J].西北农业学报,2016,25(6):841-848.

[8]马爱平,靖华,亢秀丽,等.黄土丘陵区旱地小麦膜侧条播种植模式增产效应试验与示范 [J].农学学报,2014,4(10):91-94,116.

[9]刘广才,刘生学,李城德,等.不同旱作区覆膜方式对小麦产量的影响[J].干旱地区农业研究,2015,33(4):24-29.

[10]薛玲珠,孙敏,高志强,等.深松蓄水增量播种对旱地小麦植株氮素吸收利用、产量及蛋白质含量的影响[J].中国农业科学,2017,50(13):2451-2462.

[11]朱新开,郭文善,封超年,等.不同类型专用小麦氮素吸收积累差异研究[J].植物营养与肥料学报,2005(2):148-154.

[12]马兴华,于振文,梁晓芳,等.施氮量和底追比例对小麦氮素吸收利用及籽粒产量和蛋白质含量的影响 [J].植物营养与肥料学报,2006(2):2150-2155.

[13]牛一川,安建平,杨秀兰,等.不同播种方式对冬小麦主要农艺性状及籽粒干物质积累的影响 [J].麦类作物学报,2003,23(2):72-76.

[14]王勇,樊庭禄,宋尚有.干旱年份陇东旱塬地膜覆盖穴播冬小麦增产效果试验研究初报[J].甘肃农业科技,1996(5):5-7.

[15]白丽婷,海江波,韩清芳,等.不同地膜覆盖对渭北旱塬冬小麦生长及水分利用效率的影响 [J].干旱地区农业研究,2010,28(4):135-139,162.

[16]韩思明,王虎全.旱作地膜覆盖穴播小麦底墒与产量关系[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2001(2):91-94.

[17]杜延军,李自珍,李凤民.半干旱黄土高原地区地膜覆盖和底墒对春小麦生长及产量的影响 [J].西北植物学报,2004(3):404-411.