新型城镇化与生态环境协同发展的研究综述

2018-03-03王柳元高素惠贺菊花丁绪辉

王柳元,高素惠,贺菊花,丁绪辉

(1河海大学企业管理学院,江苏常州213022;2东南大学人文学院,南京210096)

0 引言

当前,中国正处于城镇化高速发展的关键时期。随着市场经济的加速推进,中国城镇化进程不断加快,城市数目增加,城市规模扩大,2010年城镇化率达到了47.5%,2011年突破了50%,比上一年提高了3.77个百分点。传统城镇化带来的失控现象极为严重,城乡差距大,城镇基础设施配套落后,生态环境破坏严重等矛盾日益凸显。党的十八大提出要走新型城镇化道路,城镇化发展的同时强调生态环境优美,全面协调可持续。李克强总理强调城镇化进程中不仅要重视速度更要重视质量。2013年国内的城镇化率为53.7%,截至2016年底城镇化率是57.35%,城镇化的进程明显放缓,城镇化与生态环境的协调发展被愈发地重视起来,成为了研究领域的热点话题。在城镇化与生态环境协调发展的研究上,国内外学者从宏观和微观角度,研究了不同时期、不同地区的城镇化和生态环境关系,笔者通过对城镇化与生态环境的发展现状、相互影响机理、协同发展的机制路径的梳理,以经济发展理论为指导,不断完善指导城镇化与生态环境协同发展的思路,建立城镇化与生态环境相互作用机理以及模型,找到中国城镇化与生态环境之间的关系以及影响发展关系的原因,借鉴国外发展的经验,为中国的城镇化与生态环境的协调发展拓展思路、提供建议。

1 城镇化与生态环境的概念综述

1.1 城镇化与新型城镇化的概念界定

城镇化(urbanization)作为世界上最为重要的经济、社会现象,学术界给予了高度的关注,研究了近30年,但是对于城镇化始终没有一个完整统一的定义。城市化的多维含义,主要包括人口增长、经济发展、空间扩张和生活提高4个方面。人口增长是指农村人口转变为城市人口,使得城市人增加的过程[1];经济发展是指城镇化伴随着GDP的增长,农村的自然经济转化为以工业服务业为主的现代经济的过程[2];空间扩张指的是农业用地向以建筑、公路、基础设施为主的城市用地转变;生活提高是指农村的生活方式被城市生活方式所替代的过程[3-4]。城镇化的主要特征集中表现为空间地域性、方向性以及时效性。

城镇化在发展过程中,内涵不断发展,出现了传统城镇化、新型城镇化、绿色城镇化等城镇化的新概念(表1)。传统城镇化主要是由政府主导和控制,因此城镇化的问题不断暴露出来,表现为单纯追求城镇数量的增加和规模的扩大,忽视了城镇化建设的质量。土地利用低效,空间布局不合理,依靠工业化拉动城镇化进程,生态环境破坏严重等。中国现在仍处于城镇化高速发展的阶段,为有效地应对城镇化过程中出现的问题,十八大提出要走新型城镇化道路,赋予了城镇化新的内涵。新型城镇化强调在发展城镇化的过程中,重视科学发展,关注以人为本,集约高效,环境友好,生态宜居,做到经济、社会、环境协调发展,大中小城市和小城镇协调发展,不断提高城镇化发展的质量。绿色城镇化在2015年被首次提出,周宏春[5]认为的绿色城镇化是将生态文明建设的城镇化用更易理解的语言表述出来,支持经济社会可持续发展,是生产方式、生活方式、生活观念绿色化的一种城镇化建设道路。

1.2 生态环境的概念界定

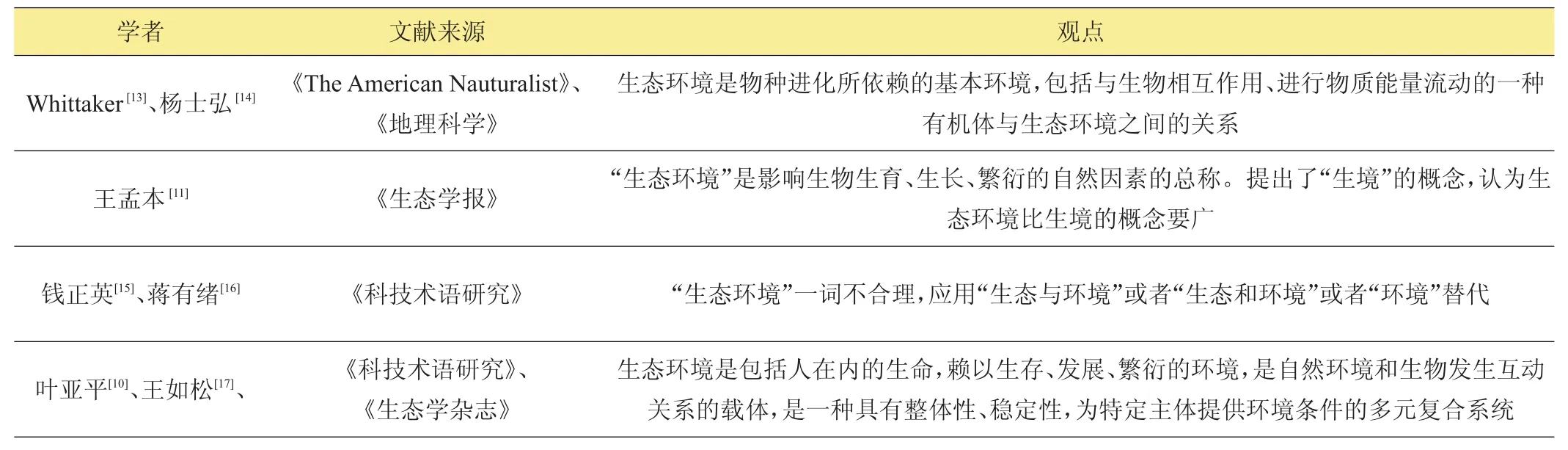

“生态环境”一词是1866年德国生物学家海克尔提出的,他将生态环境定义为有机体与环境之间的关系,中国最早使用生态环境一词是在1982年的第五届人大第五次会议上,黄秉维院士首次提出来,此后,国内开始大量使用生态环境这个词,但是这一概念至今还没有一个明确的定义。叶亚平[10]将生态环境解释为支撑人类生命系统的自然系统的统称,其主要成分是不同生物组成的生命系统。王孟本[11]给生态环境的定义是对生物生长、发育、生殖、分布产生影响的综合的环境因子。刘耀彬[12]在研究区域城市化与生态环境的关系时,认为生态环境是一个复杂的系统,既包括水、土、能源等自然要素,也包括生物及其相互作用、相互限制。大多数时候,生态环境是以人为研究对象,所以生态环境可以定义为对人类生存和发展有影响的自然环境要素的综合,主要包括,水、土、资源、能源等。

表1 城镇化内涵的发展与对比

综合以上观点,生态系统应该包括2个方面,一是生物赖以生存的自然环境,二是对生物产生影响的有利和不利的因子以及其间的相互作用。虽然对于“生态环境”的概念还没有一个确切的定义,但是其内涵也在不断发展完善,近年来,生态环境也出现了很多跨学科的应用,如把生态环境引入政治学延伸为政治生态环境,也出现了创新生态系统、生态位等概念(表2)。

2 城镇化与生态环境协调发展的理论研究

2.1 零增长经济理论和增长极限理论

1972年米都斯向罗马俱乐部提交了一份题为《增长的极限》的报告,提出了“零增长理论”和“极限增长理论”,该理论认为如果经济不加限制地增长下去,100年后会到达增长的极限,地球将会崩溃,其涉及的“人类困境”引起了东西方国家广泛的热议。1976年Herman Kahn批判关于未来的悲观观点,将《增长的极限》所用的模型称之为“世界末日”模型。1978年,Andre[18]研究废弃物处理对极限增长理论的影响,认为废弃物管理的形式能够延缓达到增长极限的时间。2008年Graham[19]证实了30年来工业、食品、污染的变化与增长极限理论所做的预测基本一致。2001年Wendell Bell[20]认为米都斯提出的极限增长理论给予人们警示,为可持续发展理论奠定了基础。在国内,中国数十年如一日地埋头赶超发达国家,却没有意识到“增长的极限”,困境已经摆在中国面前,应该引起重视,2010年林建永、汤进华[21]认为不可再生资源不断下降,可再生资源如果超过其增长量也有可能消耗殆尽,技术进步是否有助于资源利用效率的提高,存在很大偶然性,因此认为极限增长理论是成立的。

学者们一方面从悲观的角度解读极限增长理论,认为经济只有达到零增长才能避免人类生存的悲剧,片面夸大了经济增长、城镇化对生态环境的影响,另一方面学者也指出,极限增长理论是给予人们警醒,走向可持续发展的道路。国内外40多年来对经济增长理论的评论和解读,远远没有穷尽其理念思想,在观念不断变迁的基础上,有可能从极限增长理论中获得更多的启示。

2.2 生态经济理论

《增长的极限》一书中提出的“世界末日模型”引起人们恐慌的同时,也开始让人们重新审视传统的经济增长模式是否合理。早期城镇化进程中,许多国家牺牲环境来发展经济,忽视生态环境的保护,由此暴露出的问题日益严峻,在这样的背景下,生态经济的概念应运而生。肯尼斯·博尔丁在20世纪六七十年代提出了宇宙飞船地球的观点,被认为是生态经济理论的诞生。国际上,比较权威的观点是Robert Costanza认为生态经济理论是从最广泛的意义上阐述生态系统和经济系统的关系的理论。大量学者不断深入研究,杨鹏[22]认为生态经济理论是将生态因素纳入经济学的框架中,寻求经济活动与生态变化的良性发展,是一种生态系统和经济系统的复合系统。生态经济理论也经历了由外生发展向内生发展的转变,外生发展主要关注经济增长带来的环境、社会问题,以及治理措施,2000年《增长的质量》一书中提出了经济发展中忽视的4个问题,即教育的普及、环境的保护、政府的作用以及人民的责任,对此可以借助减量化、再利用、再循环实现生态经济。内生发展关注的是成本内化,自我增值的经济发展模式。2011年联合国环境署提出绿色经济是可以实现环保和经济增长双重作用的一种新财富模式,新能源经济成为依靠市场配置资源的经济。生态经济理论从诞生发展至今,经历了理论批判、外生发展以及内生发展阶段,内生增长的生态经济理论尚处于起步阶段,仍有许多问题亟待解决,如自然资本的增值规律、定价及产权界定等.

2.3 可持续发展理论

1963年,美国生物学家Rachel Carson发表著作《寂静的春天》,描绘了一幅被农药污染环境的景象,在世界范围内引发了人们的关注。1983年,批准成立世界环境与发展委员会(WCED),同年《世界自然保护大纲》初步提出可持续发展的思想,随后,1987年《我们共同的未来》报告中提出可持续发展的定义,既要满足当代人需求又不损害后代的利益,要在资源和环境保护的基础上发展经济,利用技术手段加以治理,便可永续发展下去。邓小平提出,大力发展生产力,要在经济可持续发展、生态环境可持续改善的基础上,生态可持续发展理论是邓小平可持续发展理论具有创造性的提法。

表2 生态环境的内涵发展

国内外学者对可持续发展理论展开深入的解读,Selden认为经济的增长会对生态环境产生正面的影响,因为先进的技术会提高资源的利用效率,减少环境的污染和生态的破坏,如此理解可持续发展理论显然是扭曲的,在实践中容易造成先破坏后修复、先污染后治理的问题。普遍认为,可持续发展理论是人类在反思城镇化和工业文明发展过程中出现的生态环境恶化问题的基础上提出的[23],具有整体性、内生性、综合性的特征,强调应该同时处理好人与自然和人与人之间的关系,重视人与人之间对于自然资源利用的公平性,即不损害后代的利益[24],重视人对自然的索取与人对自然的回馈相平衡,即人与自然和谐相处[25],可持续发展理论是社会主义可持续发展经济体制的理论基石,是实现经济社会全面发展的关键[26]。

3 城镇化与生态环境相互影响的研究

3.1 城镇化与生态环境相互作用研究

耦合原本是一个物理学概念,指2个或2个以上的要素或者系统相互作用彼此影响的现象,由于城市化与生态环境之间存在耦合互动的关系,耦合作用被学者运用到城市化的研究中。聂艳[27]将城镇化与生态环境的耦合关系定义为,城镇的系统要素与生态环境的系统要素相互作用彼此影响的现象,两者之间的影响程度被定义为城镇化和生态系统耦合度。城镇化与生态系统的耦合关系主要表现在2个方面,宋雪峰[28]、刘耀彬[29]总结为,一是城镇化通过人口增长、经济发展、空间扩张、能源等消耗对生态环境产生胁迫作用,二是生态环境通过人口驱逐、政府干预、排斥企业资本等对城市发展产生限制作用。具体说来,胁迫效应主要表现为,人口密度增加、经济发展、带动工业企业的增加,排污水平、占地规模和能源消耗水平上升,向环境索取的力度加大[30];生态环境对城市化的限制效应主要表现在,生态环境恶化,降低了居住环境的舒适度,人口向环境更好的地方迁移,国家会出台政策干预,生态环境本身会降低要素的支撑能力,发生灾害性事件,从而使得城镇化的速度放缓[29]。

城镇化与生态环境之间的作用与反作用的关系,1988年经济学家王如松将城市化发展的这种形态总结为城镇化发展的S曲线,国内外很多学者对此进行研究,王金营[31]、徐春秀[32]都提出了城镇化发展“慢-快-慢”的理论,以这个理论应用在城镇化与生态环境的耦合关系上,可以解释为城镇化发展初期需要开拓环境发展缓慢,随着环境的适应直线上升,最后受到生态环境的限制作用发展缓慢。

3.2 城镇化与生态环境模型研究

对于城镇化与生态系统的相互影响研究,不只停留在定性的分析,也确定了城镇化-生态环境的定量分析,学者普遍认为城镇化进程与生态环境之间存在着一个普遍可循的规律。

聂艳[27]在研究区域城市化和生态环境时空变异特征时建立了耦合度模型,杨彤[33]、何为[34]、孔伟[35]在研究区域城市化和生态环境的问题时同样运用了耦合度模型,他们认为耦合度C是反映城市化和生态环境协调的重要指标,借用物理学中耦合度模型,将城市化与生态环境的耦合度模型表示如式(1)。

对于城市子系统U1与生态系统子系统U2,耦合度为C,C介于0到1之间,当C≤0.3时城市化与生态系统处于低水平耦合,当C处于0.3~0.5时处于拮抗阶段,当C值在0.5~0.8时处于磨合阶段,当C值≥0.8时位高水平耦合。

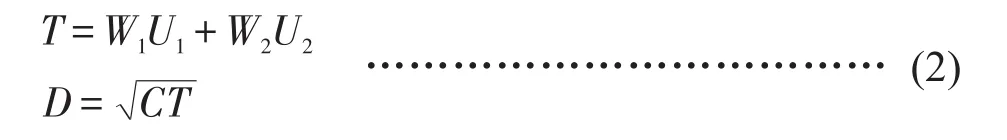

耦合度模型在运用时,因为各区域间的城市化和生态系统之间的关系具有复杂性、动态性,单纯依靠耦合度可能会出现错误或者误差,过于片面不准确是耦合度模型的缺陷[27,29]。因此,耦合度模型不断发展,用耦合协调度模型来构造城镇化与生态环境之间的耦合协调度函数,其算法可以表述如式(2)。

在耦合协调度模型中T为城镇化与生态环境综合调和指数,D为耦合协调度,加入城镇化系统U1和生态系统U2对整个系统的贡献的权重W1、W2,有效地弥补了各地区之间的差异性和不平衡性,为多个区域的城镇化和生态环境协调关系的对比研究提供了方法。

3.3 环境库兹涅茨曲线(EKC)

城镇化的发展究竟是引起环境问题的原因还是解决环境问题的方法?基于此问题对环境库兹涅茨曲线的研究就此展开。库兹涅茨曲线是诺贝尔获得者、经济学家库兹涅茨来分析收入水平和分配公平的学说,1991年Grossman[36]和Krueger[36]在研究42个发达国家环境质量和经济发展的关系时提出了“环境库兹涅茨曲线”的假说。环境库兹涅茨假说认为城镇化发展和生态环境之间不是单纯的正相关或负相关的关系,而是随着城镇化的发展,生态环境的质量先下降后上升,呈现倒U形关系。此后主要应用于利用环境污染指标和人均国内生产总值等收入指标研究城镇化、经济发展与生态环境之间的关系。

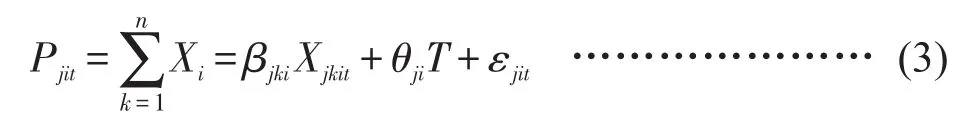

1999年List和Gallet在其研究中提出了描述环境库兹涅茨曲线的函数模型,如式(3)。

其中,Pjit代表i国家在t时间内排放j的污染物人均排放量,Xjkit代表i国家在时间t内外生参数K的矢量,K为3时,方程为二次方,K为4时,方程为三次方,T代表时间,ε代表误差项。环境库兹涅茨曲线在使用时有多重形式,如二次多项式、三次多项式、对数形式等。Martinez-Zarzoso和Bengochea-Morancho[37]在研究22个OECD国家的经纪发展和碳排放量时用了对数三次多项式模型:lny=a+blnx+c(lnx)2+d(lnx)3。Galeotti和Lanza[38]在研究100个国家的经济发展和二氧化硫排放量的关系时运用了三项多项式y=a+bx+cx2+dx3和对数三次式lny=a+blnx+c(lnx)2+d(lnx)3。李水平、张丹[39]在研究湖南省城镇化与环境污染之间关系时使用了三次多项式

运用库兹涅茨曲线研究区域城镇化和生态环境的关系虽然是时下比较流行的研究方法,但其缺陷不能忽略,一是其内生缺陷,研究城镇化对生态环境的影响,忽略了城镇化与生态环境之间的影响关系不是单向的;二是数据环境和指标问题,环境数据的可得性与数据的质量差,变量选取随意;三是计量模型的问题,1996年Stern研究环境库兹涅茨曲线的模型有小二乘法、混合影响、随机效果3种。但总体来看,近几年在计量模型上没有很大发展,计量模型简单化是其一大限制。

4 城镇化与生态环境的相互影响的实证研究

4.1 库兹尼茨假设存在性的实证检验

城镇化与生态环境相互影响的实证研究很大一部分是证明库兹涅茨曲线是否存在,以及其形成的原因。国外学者研究库兹涅茨假设是否成立,有支持也有反对的声音。Ehrhardt-Martinez和Grenshaw通过研究城市化进程与毁林率之间的关系,发现两者存在倒U形曲线,存在库兹涅茨曲线。Kasman[40]调查了1992—2010年欧盟成员国和候选国之间的能源消费、二氧化碳排放等生态环境指标与城市化之间的关系,使用面板单位根检验、面板协整等方法提供证据支持环境库兹涅茨曲线假设,城市化和生态环境之间存在倒U型关系;而Dogan[41]通过研究美国1960—2010年的二氧化碳排放、城市化等的情况,发现能源消费和城市化增加了生态环境的退化,但结果不支持环境库兹涅茨曲线。在国内,吴玉萍[42]研究了北京市1985—1999年城镇化与环境的关系,发现呈现显著的环境库茨涅兹曲线,且比发达国家较早地实现了转折点。池建宇[43]基于中国2003—2013年31个省会城市和直辖市的数据,发现中国省会直辖市拟合曲线在正U形右边,即城镇化发展只带来生态环境的改善,并没有带来恶化部分。李水平[39]使用1997—2011年湖南省10个市区的数据,发现了湖南省各项污染指标和城镇化的进程呈现了N形、倒U形、倒N形关系。袁正[44]基于跨国截面数据考察认为环境库兹涅茨曲线成立,随着城镇化的进程,生态环境的质量先变坏后变好。

当前,国内外有关环境库兹尼茨存在性的实证检验仍是热点,可谓汗牛充栋,缺陷在于这些研究大都相似,大多数的实证都是用时间序列数据,不同的是所研究的地区不同,很少有创新,研究的结论差异性也很大甚至相互矛盾,且太多的研究集中于库兹涅茨曲线呈现的形状,较少关注其背后的作用机理,找到城镇化与生态环境协调发展的途径。

4.2 城市化与生态环境耦合的时空差异

近年来,国内外对城镇化与生态环境的实证检验中,对两者的耦合关系的时空差异研究较多。时序变异规律上,主要是通过某个区域的数据,运用模型分析该区域所研究时间段内,城镇化与生态环境处于哪种耦合程度。空间分布规律上,研究集中在某一区域内城镇化与生态环境的分布差异。总体上,省级之间的城镇化和生态环境的关系,空间上呈现出东部和西部的耦合度略高于中部地区,从直辖市到沿海发达地区到中部城市最后是西部城市,耦合协调度依次降低;时间上,随着时间的推移省际之间的耦合度和耦合协调度差距不断缩小,城市化的各参量对生态系统的影响增加,生态环境参量对城市化的影响也越来越大[45]。具体的,例如湖北省城镇化与生态环境耦合模型结果显示,各地级市表现出明显的差异性,武汉市耦合度最高而十堰耦合度较小,整体上耦合度从1997年开始扭转不断恶化的结果逐渐走向磨合[27]。江苏省城镇化与生态环境空间上基本符合南北分异规律,苏北的耦合度小苏南的耦合度大,时间上呈现出耦合度先下降再上升,耦合协调度先上升在下降的趋势[46]。在国外,近些年,相比于国内进行时空差异的研究较少,Park[47]发现城市化和工业化将大规模改变水水文和生物地球的环境、空气质量、干湿沉积流量等,这在亚洲、非洲、南美洲的城市化进程中显而易见,通过对美国19个城市的分析也发现了相同结论。Dinda[48]也对不同区域进行耦合研究,丰富了研究内容。

4.3 城镇化与生态环境协同发展的驱动因素

学者们主要从以下几个方面阐述城镇化与生态环境协调的驱动因素或两者不能协同发展的制约因素:一是技术水平、产业结构、经济规模的不同;二是环境政策,包括环境管制力度、政府投资环境治理的水平、人们环保观念的不同;三是国际贸易、进出口政策、国家地区的发展水平不同等。

验证库兹尼茨曲线的假设存在性的问题上,认为存在环境库兹涅茨假设的研究中,最早Grossman[36]和Krueger[36]提出环境库茨涅兹曲线假设时,就认为城镇化和生态环境呈现倒U形的原因是产业结构变化和政府规划,产业结构变化主要是指及减排技术和生产技术,一方面可以减少污染物的排放,另一方面可以提高生产效率从而对生态环境产生正面影响,同时随着城镇化和经济的发展环境意识和政府的监管力度也会使得生态环境得到改善。Magnus Lindmark[49]认为工业是对环境影响较大的产业,随着经济的发展、城镇化的进程,技术水平提高,服务业逐渐替代工业的主导地位,使得环境压力与城镇化分离。Soumyananda Dinda[48]认为环境政策有力的实施可以减小环境的压力。在国内,很多学者也认同此观点。袁正[45]利用跨国数据说明技术进步、产业结构转型及政府财政投入使得生态环境随城镇化推进而不断改善。通过国际贸易,将重工业的污染转移到其他国家,使得本国的环境改善,也是出现库兹涅茨曲线的原因之一[50-52]。池建宇[44]发现中国省会城市和直辖市只符合倒U曲线的右边部分,原因是其选择的1999—2012年的数据存在滞后性,政府和人们已经意识到保护环境的重要性,这段时间内技术也得到了发展。有人认为城镇化与生态环境之间存在反向关系,即城镇化的发展使得环境恶化,不存在转折点,其原因是城镇化进程的发展,导致了二氧化碳排放量的增加,经济的发展并不能减少二氧化碳的排放量,并且库兹涅茨假说不适用全球环境指标,研究一个国家时可能会会存在库兹涅茨假设,但是全球环境指标往往出现反向关系[53-54]。

城镇化与生态环境的协调发展,在不同地域不同时间呈现了不同的特点,出现了时空差异。对于产生差异的原因,近年来国外学者对此问题的研究较少,相反国内的学者近年来针对不同区域的城镇化与生态环境关系的时空差异的研究较为丰富。宋超山[55]研究西安市的城镇化与生态环境的关系时发现,时序上,由于国家政策的阶段性,西部大开发启动初期,西安市的城镇化建设受到资源约束,2005年之后,由于高新技术产业发展,企业推行清洁生产,向磨合阶段发展。孙平军[56]在对江苏省的城市化与生态环境的耦合度研究时也发现了时空差异,主要的原因是,时序上1990年以后江苏政府借长三角的开发契机,城市一体化建设、环保意识增强、建设旅游城市等因素使得耦合协调度上升,近年来,三大都市圈建设,遭遇了能源、资源、排泄的瓶颈,耦合协调度下降;空间上,江苏呈现南北分异,原因是长三角地区城市发展水平高于苏北地区,服务业代替工业,工业向苏北转移,使得苏南地区耦合协调度高于苏北地区。干旱地区虽然城市化起步较晚,也呈现了明显的地区差异,主要因为工业化发展的程度不同、经济规模发展的差异,对生态环境产生的影响不同[57]。

5 展望

国内外对于两者之间的关系研究已经比较成熟,但是国内相较于国外而言还有较大差距。国外学者对城市化与生态环境协同发展的问题上存在如下特点:第一,研究对象多选用美国欧洲等发达国家,对发展中国家的研究较少。第二,研究的内容不仅局限于城镇化进程与生态环境的关系,其中还涉及碳排放、贸易、人口增长的多个维度与生态环境之间的关系。第三,国外学者对时空差异的研究较少,对特定地区的研究近年来比较缺乏。第四,研究结果上,普遍认为生态环境与城镇化进程之间符合库兹涅茨曲线,不符合的情况较少,多存在于发展中国家。第五,研究方法上理论层面的研究较为深入,是国内学者很难达到的。国内学者对于此问题的理论分析较少,实证分析较多,呈现以下特点:第一,国内学者偏好研究特定空间的城镇化和生态环境的协调程度,如选择山东省、吉林省以及沿海地区等的城市化和生态环境之间的关系进行研究,但缺少对比分析,很难找到具体差异点。第二,研究结果有较大差异,有的学者认为两者之间呈现倒U型,符合库兹涅茨曲线的假设,也有学者研究发现两者之间的关系呈现倒N型、S型、正U型等,可能是因为指标体系覆盖不全,具有重叠性,一定程度上带有主观性。第三,运用的实证方法多样,如模糊物元法、熵值法、层次分析法等,但都类似于国外模型,缺少创新,在理论分析方面没有深入研究。

在未来国内学者对城镇化与生态环境的关系研究中还应该注意以下几点:(1)避开城镇化与生态环境之间研究的限制。国内对生态环境的监测开始的时间较晚,缺乏完整的历史数据进行比较。而且国内地区之间和世界各国间使用的数据都为典型调查数据,这就将所有地区看作是同质的,忽略了地区发展本身的差异性,缺少结果的可比性。(2)注重生态环境对城镇化发展的反馈作用。大量文献都是从城镇化进程对生态环境的影响入手,很少考虑生态环境对城镇化的反馈作用。(3)深入探讨问题的根源。与国外研究相比,国内的研究较多的是基于国外研究的理论模型进行实证分析,今后的研究中,要关注实证背后理论的分析,库兹涅茨曲线本身的缺陷,运用其证明是否能够准确的说明问题,以及其背后的作用机制,实现路径,都值得进行深入研究。

[1]项继权.城镇化的“中国问题”及其解决之道[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2011(1):1-8.

[2]简新华,黄锟.中国城镇化水平和速度的实证与前景预测[J].经济研究,2010,45(3):28-39.

[3]张占斌.新型城镇化的战略意义和改革难题[J].国家行政学院学报,2013,82(1):48-54.

[4]黄桂婵,胡卫东.我国传统城镇化的特征与新兴城镇化的路径探讨[J].农业现代化研究,2013,34(6):672-675.

[5]周宏春.以绿色消费引领生活方式绿色化[J].环境保护,2015,43(24):12-15.

[6]李强,陈宇琳,刘精明.中国城镇化“推进模式”研究[J].中国社会科学,2012,199(7):82-100.

[7]张红利.我国传统城镇化的反思和新型城镇化的内涵要求[J].生态经济,2013,274(3):83-86.

[8]洪大用.绿色城镇化进程中的资源环境问题研究[J].环境保护,2014,42(7):19-23.

[9]董战峰,杨春玉,吴琼,高玲,葛察忠.中国新型绿色城镇化战略框架研究[J].生态经济,2014,30(2):79-82.

[10]叶亚平,刘鲁君.中国省域生态环境质量评价指标体系研究[J].环境科学研究,2000,13(3):33-36.

[11]王孟本.生态环境概念的起源与内涵[J].生态学报,2003,37(9):1910-1914.

[12]刘耀彬,宋学锋.区域城市化与生态环境耦合性分析[J].中国矿业大学学报,2006,35(2):182-187.

[13]Whittaker R H,Levin S A,Root R B.Niche habitat and ecotope[J].American Naturalist,1973,107(955):321-338.

[14]杨士弘.评介《环境地理学导论》[J].地理科学,2003,23(2):255.

[15]钱正英,沈国舫,刘昌明.建议逐步改正“生态环境建设”一词的提法[J].科技术语研究,2005,7(2):20-22.

[16]蒋有绪.不必辨清“生态环境”是否科学[J].科技术语研究,2005,7(2):27.

[17]王如松.生态环境内涵的回顾与思考[J].科技术语研究,2005,7(2):29-31.

[18]Andrevan Dam,Buenos Aires.Relaxing the Limits to Growth[J].Intereconomics,1975(1/2):34-37.

[19]Graham M Turner.A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reaiity[J].Global Environmental Change,2008(18):397-411.

[20]Wendell Bell.Futures Studies Comes of Age:Twenty-five Years after the Limits toGrowth[J].Futures,2001(33):63-76.

[21]林建永,汤进华.工业增长的资源与环境制约[J].发展研究,2010,282(2):55-60.

[22]杨鹏,徐志辉.中国生态经济学研究存在的问题及今后研究的建议[J].生态经济,2001(2):1-4.

[23]王伟光.深入研究中国发展道路和发展马克思注意社会形态理论[J].中国社会科学,2011(1):4-7.

[24]冯凌,成升魁.可持续发展的历史争论与研究展望[J].中国人口资源与环境,2008(2):208-214.

[25]牛文元.可持续发展理论的内涵认知[J].中国人口资源与环境,2012,22(5):9-14.

[26]方时姣.对社会主义可持续发展经济体制的理论思考[J].中国人口资源与环境,2008,18(6):18-22.

[27]聂艳,雷文华,周勇,等.区域城市化与生态环境耦合时空变异特征——以湖北省为例[J].中国土地科学,2008,22(11):56-62.

[28]宋学锋,刘耀彬.城市化与生态环境的耦合度模型及其应用[J].资源与环境,2005,23(5):31-33.

[29]刘耀彬,宋学锋.区域城市化与生态环境耦合性分析[J].中国矿业大学学报,2006,35(2):182-187.

[30]黄金川,方创琳.城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J].地理研究,2003,22(2):211-220.

[31]王金营.经济发展中人口城市化与经济增长相关分析比较[J].中国人口·资源与环境,2003,13(5):52-58.

[32]徐春秀.城市化动因、机制与条件的经纪理论分析[D].北京:北京大学,2001:110-113.

[33]杨彤.城市竞争力与生态环境耦合度模型设计与实证研究[J].生态经济,2008(10):33-36.

[34]何为,韩宝平,叶磊,等.城市化与环境系统的耦合度分析——以江苏省为例[J].安全与环境学报,2014,14(6):312-315.

[35]孔伟,任亮,王淑佳,等.河北省生态环境与经济协调发展的时空演变[J].应用生态学报,2016,27(9):2941-2949.

[36]Grossman G,Krueger A.Economic growth and the environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110:353-377.

[37]Martinez-Zarzoso I,Bengochea-Morancho A.Pooled mean group estimation ofan environmentalKuznetsCurve forCO2[J].Economics Letters,2004(82):121-126.

[38]Galeotti M,Alessandro L.Desperatly seeking Environmental Kuznets[J].Environmental Modelling&software,2005(20):1379-1388.

[39]李水平,张丹.湖南省城镇化与环境污染的库兹涅茨曲线[J].系统工程,2014,32(1):152-158.

[40]Kasman Adnan,Duman Yavuz Selman.CO2emissions,economic growth,energy consumption,trade and urbanization in new EU menber and candidate countries:A panel data analusis[J].Economic modelling,2015,44(6):97-103.

[41]Dogan Eyup,Turkekul Berma.CO2emissions,real output,energy consumption,trade,urbanization and financial development:testing the EKC hypothesis for the USA[J].Environmental science and pollution research,2016,23(2):1203-1213.

[42]吴玉萍,董锁成,宋键峰.[J].地理研究,2002,21(2):239-246.

[43]池建宇,张洋,宴思雨.城市的经济发展水平影响空气质量吗——基于中国个省会城市和直辖市的经验验证[J].经济与管理,2014,28(5):26-31.

[44]袁正,马红.环境拐点与环境治理因素:跨国截面数据的考察[J].中国软科学,2011(4):184-192.

[45]黄宾,徐维祥,陈国亮.中国城市化行为与环境耦合协调关系的时空分析[J].经济问题探索,2016(3):86-92.

[46]刘耀彬.江苏省未来城市化进程中资源环境效应的多情景模拟[J].地理与地理信息科学,2007,23(2):61-79.

[47]Park Jeryang,Gall Heather E,Niyogi Dev.Temporal trajectories of wet deposition across hydro-climatic regimes:Role of urbanization and regulations at U.S.and East Asia sites[J].Atmospheric environment,2013,70(5):280-288.

[48]Soumyananda Dinda.Enviromental Kuznets Curve Hypothesis:A Survey[J].Ecological Economics,2004,49(4):431-455.

[49]Magnus Lindamark.An EKC--pattern in historical perspective:carbon dioxide emissions,technology,fuel prices and growth in Sweden(1870-1997)[J].Ecological Economics,2002,42(2):333-347.

[50]Fatma Taskin,Osman Zaim.The role of international trade on enviromental efficiency:a DEA approach[J].Economuc Modelling,2001,18(1):1-17.

[51]Roldan Muradian,Joan Martinez-Alier.Trade and the environment:from a“Southem”perspective[J].Ecological Economics,2001,36(2):281-297.

[52]Matthew A.Cole Trade,the Pollution Haven Hypothesis and the EnvironmentalKuznets Curve:Examining the Linkages[J].Ecological Economics,2004,48(1):71-81.

[53]Tae-Hyeong Kwon.Decomposition of Factors Determining the Trend of CO2 Emissions From Car Travel in Great Britain in(1970-2000)[J].Ecological Economics,2005,53(2):261-275.

[54]David I Stem.Is There an Environmental Kuznets Curve for Sulfur?[J].Journal of Environment Economics and Management,2001,41(1):162-178.

[55]宋超山,马俊杰,杨风,等.城市化与资源环境系统耦合研究——以西安市为例[J].干旱区资源与环境,2010,24(5):85-90.

[56]孙平军.年江苏省城市化与生态环境非协调性耦合关系的判别[J].长江流域资源与环境,2014,23(8):1051-1056.

[57]乔标,方创琳,黄金川.干旱区城市化与生态环境交互耦合的规律性及其验证[J].生态学报,2006,26(7):2183-2190.