利用iPad游戏改善共济失调脑瘫儿童上肢运动功能的个案研究*

2018-03-01张耀文

◆张耀文

1 前言

脑性瘫痪(简称脑瘫,Cerebral Palsy,CP),是指出生前至出生后一个月内由各种原因所引起的非进行性脑损伤导致的中枢性运动障碍及姿势异常,可伴有智能低下、语言障碍、感知觉障碍、摄食功能障碍、癫痫发作及行为异常等[1]。其中共济失调型脑瘫主要损伤部位为小脑,表现为平衡障碍,肌张力低下,无不自主动作,本体感觉及平衡觉丧失,不能保持稳定姿势;指鼻试验、对指试验都很难完成,手和头部可看到轻度震颤[2]。

随着社会的不断发展进步,现代化的教育教学手段被不断应用到课堂中。培智学校的学生对外界事物感知弱,存在异常的行为方式、身体运动障碍,这些都导致学生不能很好地跟外界进行沟通交流。为了解决这一难题,尝试使用现代化信息技术,如使用适合学生的视频、游戏等。本研究利用家庭常用的iPad为支撑,选择合适的游戏,探索改善学生在日常生活中的上肢运动功能。

2 研究过程

资料与方法

1)个案资料。小强,男,10岁,共济失调型脑瘫,因婴儿时期病理性黄疸导致小脑损伤,主要表现为步态不稳,不能调节步伐,醉酒步态,容易跌倒,步幅小,身体僵硬,方向不准确,过度动作或多余动作;上肢表现为运动笨拙不协调,运动速度慢,上肢活动过度,指鼻试验阳性,对指试验阳性。日常生活中能独立吃饭,不能自主喝汤,端起汤碗会来回晃。

2)评估与研究方法。本研究主要采用精细运动评估量表(Fine Motor Function Measure Scale),可判断脑瘫儿童的精细运动功能水平,且具有良好的信度和效度[3]。该表共有五大区:A区—视觉追踪;B区—上肢关节活动能力;C区—抓握能力;D区—操作能力;E区—手眼协调。

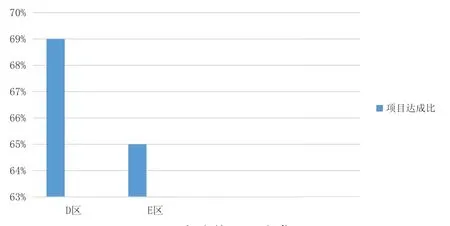

3)初期评估。评估结果显示,站立位:可以独站,但是在站立的过程中均是以双上肢辅助稳定慢慢蹲起,步行状态中重心前移,步幅小,基底面宽,双上肢不能协同摆臂,全身稳定性差。通过精细运动评估(图1),得出手指点触动作稳定性差,两指对捏准确性弱,手眼协调性差。

图1 实验前项目达成比

其中A区学生视觉追踪能力为100%。B区学生上指关节活动能力为96%,能够在仰卧位与坐位伸出手臂拿摇铃、打开书等。C区学生抓握能力为97%,能够抓桌前方木、小丸等。D区学生操作能力为69%,可提高空间大,如:D10—剪开纸,学生不能两指对捏,不能使用剪刀剪开纸;D12—解开纽扣,学生不能准确地抓握纽扣和扣眼之间的衣服,不能完成该动作;D13—在两线之间涂色,学生会将颜色涂出两条直线外。E区学生手眼协调能力为65%,可提高空间大,如:E02—手指戳洞,不能够稳定控制上肢肌肉力量,用手指完成戳洞;E12—模仿画横线,学生能够握住笔,但是不能够准确地找到起点与终点,不能够模仿划出一条五厘米横线;E20—两点连线,学生有将两点之间用线连接起来的意识,但是不能准确地控制在0.6厘米范围内。

基于以上评估结果,研究者选择学生能力较弱的D区与E区作为训练提升的项目区域,以学生上肢运动能力的现状为基础,选择适当的iPad游戏,设计针对性的康复训练计划并实施。

研究过程

1)研究时间与地点。训练时间分为三个阶段:第一阶段为2016-3—2016-4,第二阶段为2016-4—2016-6,第三阶段为2016-9—2017-1。每周进行2~3次个别训练,每次时间20分钟。个训地点为学校个训室,选择适合学生身高的桌椅。

2)训练基本过程。通过观察,该生对颜色鲜艳的图片、视频、音乐都非常感兴趣,对有互动情节的游戏表现出极高的热情。在参考游戏的选择上推荐互动性与反馈性较丰富的游戏。

第一阶段:点触训练。研究者在自然情景下进行观察,选择与日常生活相接近,能进行简单的点、触的iPad游戏,如数字宝宝游戏,让学生只进行点触能力的训练,目的是让学生能独立参与游戏,并且能熟悉点触的活动。以数字宝宝游戏为例,学生的主要任务是能够准确地进行点触训练。屏幕上出现数字“1~10”,让学生尝试用手指单个逐一点触。如系统提示“请点一点‘1’”,学生需要将手点到数字“1”上保持不动,直到屏幕再次提示反馈“你真棒”。逐一点触,掌握点触技巧。观察期间,学生不能自如地控制上肢能力,往往会点错,不能合理地控制手部力度。如点触的位置与目标距离较远,点触的时间不能达到游戏要求,点触的方式、力度不能自如控制。为了提高学生训练的有效性,练习操作错误三次时,游戏会重新开始,教师在一旁引导、辅助参与,让学生能熟悉点触活动,自主控制上肢完成点触动作。

第二阶段:划线、连线训练。学生能够有效掌握点触能力后,增加训练难度,调整游戏。让学生独立完成点触活动时,为增加上肢力量的稳定性与持续性,笔者为学生选择了连线类、划线类的游戏,此阶段训练意在让学生能在保持上肢运动过程中,手指参与点触,提高手眼协调能力。同时,游戏的点触机制能有效地保证学生活动的有效性。

连线类游戏要求学生手指连续触碰。在iPad游戏界面上完成连线活动,学生控制起来比点触要困难得多,主要问题出现在共济失调学生的运动控制和协调能力上。游戏的选择原则遵循从简到难、由具体变抽象,刚开始选择学生喜欢、线段较短的游戏进行,慢慢加大难度,直到学生能独立完成,可以选择多感官训练游戏,如切水果这种单点触动的划线游戏,将手眼协调和连线紧密地联系在一起训练。

学生在上一阶段的训练中掌握的点触能力可以帮助其精准地找到起点与终点。共济失调性脑瘫儿童的远端控制能力较弱,导致学生在完成连续点触时会遇到很多困难,需要教师根据学生的实际操作问题选择游戏,如绘图游戏,学生的任务是将游戏提供的虚线连成实线,形成画画。学生在进行绘图过程中若不能触及虚线区域,或在绘制过程中手不能连续保持在屏幕上,绘图会自动终止。从训练内容、兴趣点均适合学生的游戏入手,反复训练学生的上肢控制能力,达到训练目的。

第三阶段:多点协调触控训练。多点触控,要求学生能协调好多关节参与活动。学生能够顺利完成单点连续性触碰的连线活动后,训练难度调整为多点协调触控。调整和改善学生的多关节协调运动,将学生习得的上肢功能有效地过渡到日常生活中,如三指对捏、两指对捏等难度更大的精细动作,在选择游戏上需要以学生上肢运动功能的提升为保证。

以剪纽扣游戏为例,游戏难度会根据学生的完成情况逐渐递增。游戏初,在静态环境下,两指紧贴屏幕进行两指对捏;学生能够顺利完成此动作后,难度加大一些,给予时间上的有效控制,在单位时间里完成静态的两指对捏;然后继续增加难度,在动态下进行两指对捏。此阶段的目的是让学生在多点触控条件下完成上肢精细控制。同时,这种类似的动作对学生手眼协调有一个非常大的提升。

第三阶段的活动有效地复习并巩固了前两个训练阶段学生习得的上肢运动功能。三个阶段的训练干预期结束后,对学生的训练效果进行评估测量,总结评估结果,为下阶段的干预提供可参考的资料。

研究结果与分析

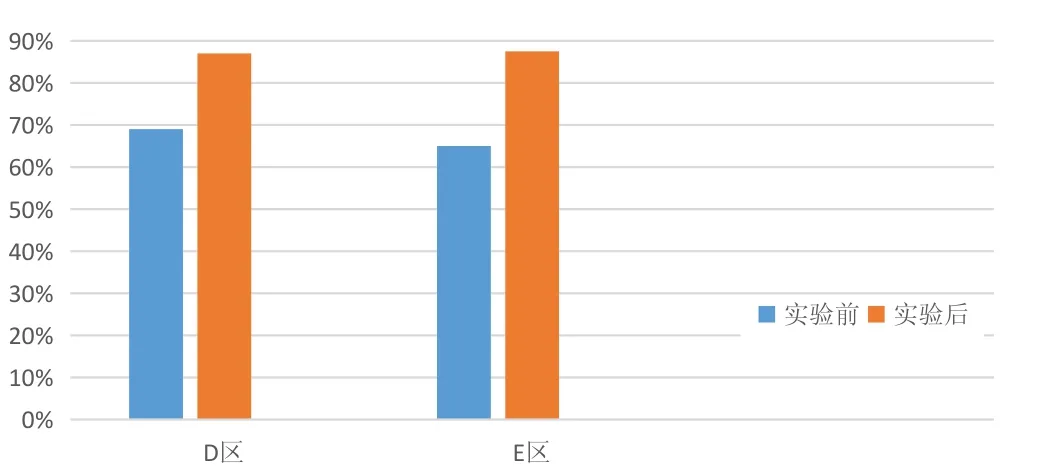

1)结果。通过精细运动评估总结实验前后的学生上肢运动能力情况,发现运用iPad游戏改善共济失调型脑瘫个案,儿童上肢功能运动的手眼协调、操作能力都有明显提高(图2)。例如:能准确地进行两指对捏,可以在规定的时间内抓小丸(E13);能有效地控制手眼协调,进行误差控制,可以在误差1.2厘米的范围内进行描线(E16);能使用剪刀试图剪纸(D10)等。

图2 实验前后对比

2)分析讨论。共济失调型脑瘫在受到小脑损伤后,上肢活动需要大量的感觉刺激和输入,但是错误的感知觉输入让共济失调的儿童不能准确地完成相应的工作、活动。培智学校中的脑瘫学生处于学龄阶段,对于枯燥的作业治疗往往提不上兴趣,容易产生挫败感,直接影响上肢功能、手功能的进一步恢复[4]。本次研究利用iPad游戏对共济失调型脑瘫上肢功能进行康复训练,不仅让学生获得游戏的愉悦,也提高了学生主动参与游戏的积极性。

iPad游戏在选择实验过程中,遵循由简到难、由单一到复杂的顺序,对学生上肢的运动控制、动作协调、手眼协调进行训练,可以作为培智学校脑瘫儿童治疗方案之一。

本次研究针对评估后可发展区域,选取适合学生发展的相关游戏,进行分阶段康复,达到一定的效果。研究者在研究过程中着重注意以下几点,可供相关研究者参考:

1)实验前的系统评估,得出评估结果进行分析,分析学生的失分项目障碍原因;

2)再次梳理可改善项目,选择针对性iPad游戏;

3)游戏活动的阶段性与连续性需要进行详细计划,并积极观察、及时调整;

4)实验结束后评估的跟进与分析。

在接下来的康复训练中,可以通过视听觉和本体感觉等刺激提高患者康复的兴趣和主动性,提高患者的手眼协调、注意力、记忆力以及空间感知能力[5]。

干预过程中也存在一些问题,如异常姿势的代偿,运动功能的迁移性等。后期继续进行学生康复训练时,在训练时间以外会将干预的重心放入生活中,让学生学会上肢运动在生活中的迁移。

3 结语

整体而言,运用iPad游戏改善共济失调型脑瘫儿童的上肢康复效果是可以肯定的,通过运用活泼有趣的游戏引导对学生上肢能力的训练,既达到了学生主动参与康复训练的目的,又实现了脑瘫儿童运动功能改善的结果。