超重和失重的创新实验教学探究

2018-03-01王毅

◆王毅

1 前言

生活中的超重和失重现象往往转瞬即逝,难以观察。教材中只是让学生“回忆”乘坐电梯时的感受,在常规教学实践中也只是通过各种“巧妙”的实验,让学生“间接”感知超重失重,学生不能直接观察到超重和失重现象(即物体对支持物的压力大于或小于物体所受重力的现象),增加了概念理解的难度。特别是对于学生最感兴趣的完全失重现象,往往只能播放一些太空实验的视频。

根据新课程标准提出的“体验探究,倡导创新”的要求,设计创新实验装置,将“转瞬即逝”的物理过程“慢放定格”,做到超重失重特别是完全失重过程的可视化,把太空舱里的完全失重实验搬到教室里来完成,从而使教学过程更直观,使理论教学更水到渠成,使课堂教学更高效[1]。本实验教学在第五届全国中小学实验教学说课活动中获得金奖。

2 实验设计思路

利用手机慢动作摄影功能,结合与研究对象的同步运动,可以清晰记录快速变化的物理现象。手机慢动作摄影就是高速摄影功能,以240 fps拍摄画面,再以30 fps的正常速率播放时,就可以看到细节清晰的慢动作视频。结合配套装置,就可以将普通教室变成微重力实验室。

模拟电梯运动过程,借助定滑轮,通过调整配重的质量,可以使模拟电梯仓处于超重或失重状态。模拟蹦极运动过程,原理为首先自由落体阶段处于完全失重状态,之后橡皮筋拉伸处于失重状态,超过平衡位置后处于超重状态。可以引导学生观察和分析不同阶段出现的现象。

利用本装置,引导学生利用已有的超重失重知识并展开想象,进行拓展实验,将不同的研究对象放入装置中,使其处于不同的运动状态,分析、预测、讨论会发生的实验现象,并用实验验证,让学生体会到科学研究的乐趣和成就感[2-3]。

3 核心创新点

1)超重、失重特别是完全失重过程的可视化:利用高速摄影和追随摄影,即手机“慢动作”摄像结合与研究对象的同步运动,做到清晰地、直接地观察超重、失重、完全失重现象。

2)实验结果的呈现做到实时化:利用网络技术和屏幕镜像技术,即利用无线网络和屏幕镜像软件,将手机屏幕上的内容实时展现到大屏幕上,即将实验结果立刻呈现在学生面前,无须进行任何额外操作和等待,提高课堂效率。

3)利用同一平台,完成多种实验:用同样的实验方法,可以探究多种运动,特别是转瞬即逝的快速变化的运动。通过开展“寻找超重失重”活动,可以激发学生的研究积极性,这样以点带面,引导学生整合各类物理知识,设计综合性实验。

4)利用普通生活中的常见物品及随身携带的手机,就能完成一系列实验,且能观察到以往在太空实验室中才能看到的实验结果,从而培养学生的科学精神和实验设计能力。

4 实验器材

自制实验支架、手机、改装后的整理箱、橡皮筋、定滑轮、绳子、台秤、电磁铁、电脑、力传感器、加速度传感器、饮料瓶、水、磁铁、医用润滑剂、蜡烛、气球、弹力圈、摆球等,其中自制实验支架如图1所示,改装后的整理箱如图2所示。

5 实验教学目标

图1

图2

物理观念形成运动与相互作用的观念,并用其描述和解释超重和失重现象;应用运动与相互作用的观念,解决有关超重和失重的实际问题。

科学思维运用科学思维方法,从定性和定量两方面进行科学推理,找出超重和失重现象的产生条件;使用科学证据,运用牛顿运动定律进行科学论证,对超重和失重问题进行描述、解释和预测。

科学探究培养科学探究意识,发现生活中的超重和失重问题,提出合理猜测与假设;提高设计探究方案的能力,正确实施探究方案,使用科技手段和方法收集信息,基于证据得出结论并做出解释;培养相互交流与合作的意愿与能力。

科学态度与责任通过对超重和失重现象的观察及深入分析,培养对科学本质的正确认识;体验自主探究过程,激发研究物理的好奇心与求知欲;基于证据与逻辑发表自己的见解,形成实事求是的科学态度。

6 实验教学内容

1)通过探究模拟电梯运动过程,指导学生分析匀加(减)速向上运动过程和匀加(减)速向下运动过程,并总结出超重失重的概念和产生条件。

2)通过探究模拟蹦极运动过程,引领学生应用本节所学知识预测实验现象,进行实验验证,并结合力传感器和加速度传感器及数字化实验软件进行深入定量分析。

3)安排学生设计实验环节,启发学生利用所学知识,灵活使用本节实验装置,激发学生的创造力,用同一套实验平台设计出多种有趣的出人意料的实验,将普通教室变成微重力实验室。

7 实验教学过程

课堂引入环节提出如何让有孔的水瓶不漏水的问题,创设情境,再播放课前利用自制教具所做的实验视频,激发认知冲突,引发悬念,从而引入新课(如图3所示)。

图3

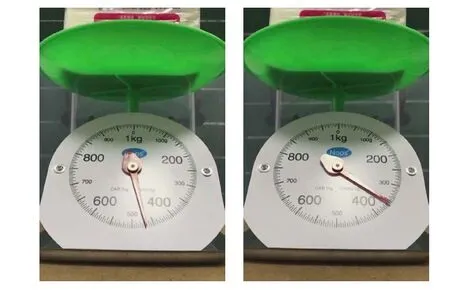

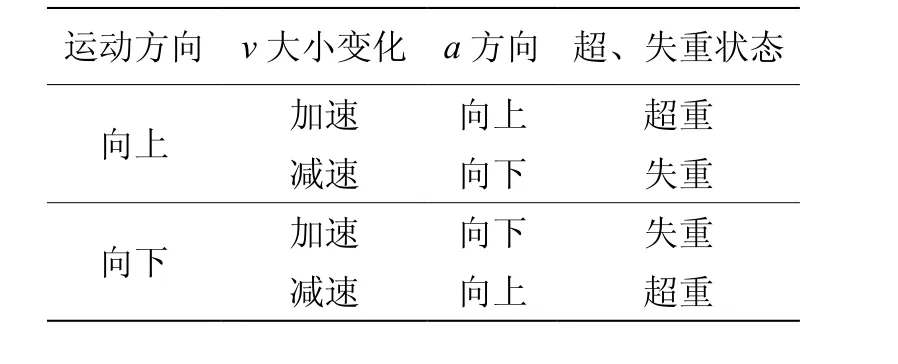

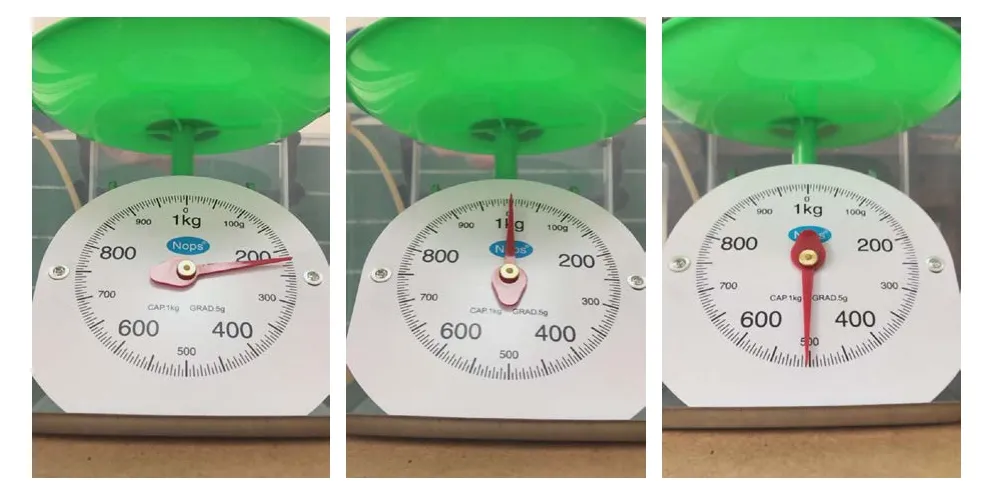

实验探究环节利用模拟电梯装置,创设向上加速过程以及向下加速等过程,并直观观察到台秤的示数变化,从而引出超重失重的概念,并引导学生深入实验、思考、讨论,总结出超重失重产生的条件。实验操作如图4所示,手机记录画面如图5所示,规律总结如表1所示。

图4

图5

表1

理论探究环节结合实验现象,引导学生应用牛顿运动定律推导出超重失重现象的动力学本质。至此,把本节课的知识框架搭建起来。

实验拓展环节首先,引导学生应用所学知识探究蹦极运动,分组讨论,预测实验现象,并进行实验验证。结合力传感器和加速度传感器,利用数字化实验软件进行深入定量分析。探究蹦极过程,手机记录画面如图6所示,数字化实验结果如图7和图8所示。

图6

之后,运用本节课所学知识并使用同一实验装置,由学生设计超重、失重特别是完全失重的实验方案,即“寻找超重失重活动”,分析、预测、讨论会发生的实验现象,并用实验验证。通过课上和课下的实验探究活动,让学生体会到科学研究的乐趣和成就感。以下是部分实验成果。

图7

图8

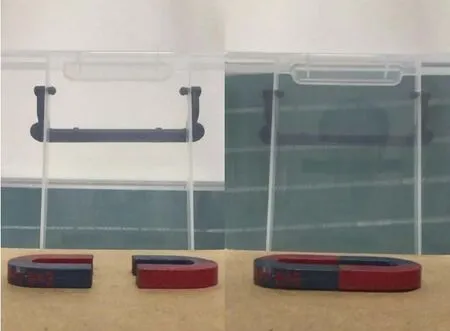

实验:完全失重状态的磁铁,如图9所示。

图9

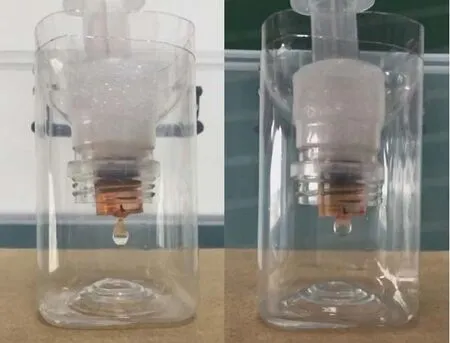

实验:完全失重状态的液滴,如图10所示。

图10

实验:完全失重状态的火焰,如图11所示。

图11

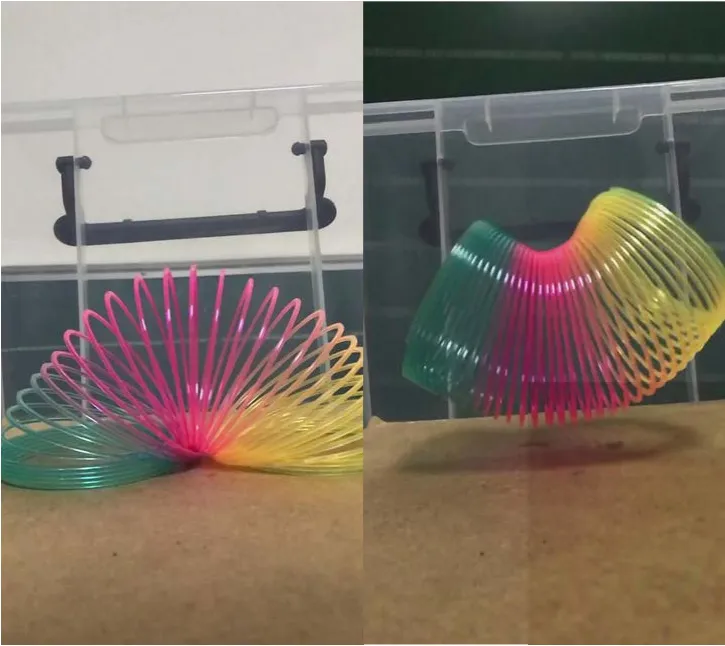

实验:完全失重状态的彩虹圈,如图12所示。

图12

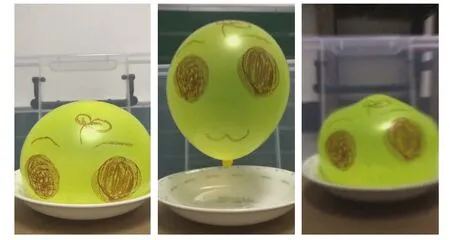

实验:完全失重状态和超重状态的水球,如图13所示。

图13

实验:完全失重状态的摆动现象,如图14所示。

图14

实验说明:完全失重状态的液滴实验,需要选择能长时间保持液滴形状的液体材料,经反复对比,本课选择了一种医用润滑剂(用约50 ℃的温水冲调浓缩粉末)进行实验;完全失重状态的火焰实验,需要将实验箱做好密封(用橡胶密封条);完全失重状态的摆动现象实验,需要在小球摆至最低点附近时释放实验箱,才可以观察到完整的圆周运动。

8 实验效果评价

本课的创新实验利用了新方法和新技术。

1)用生活中的普通物品结合已非常普及的智能手机,运用“高速摄影”和“追随摄影”方法,将“转瞬即逝”的物理过程“慢放定格”,使超重失重特别是完全失重过程达到“可视化”“定量化”,改变了以往教学中不能直接展现给学生的状况,使学生更容易接受理解知识。

2)实验结果的呈现做到实时化,利用网络技术和屏幕镜像软件可以将实验结果立刻呈现在学生面前,改变了以往摄像机录制后需要等待进行视频编辑和格式转换的时间,做到无须进行任何线路连接,甚至不用将视频文件复制到电脑上,就能立即观看,提高了课堂教学效率。

3)用同样的实验方法可以探究多种运动,特别是转瞬即逝的快速变化的运动。通过开展“寻找超重失重”活动,可以激发学生的研究积极性,将很多物理知识(如曲线运动、摩擦力、表面张力等)自然地引入,使学生主动探索,自发生成知识。

4)引导学生利用手机和身边物体设计有趣的甚至是不可思议的科学实验,体现了物理从生活中来到生活中去的STSE(科学、技术、社会、环境)思想,把手机从“游戏机”变为“科研仪器”,让学生通过自己的“科研成果”收获自信,激发学习和创新热情。