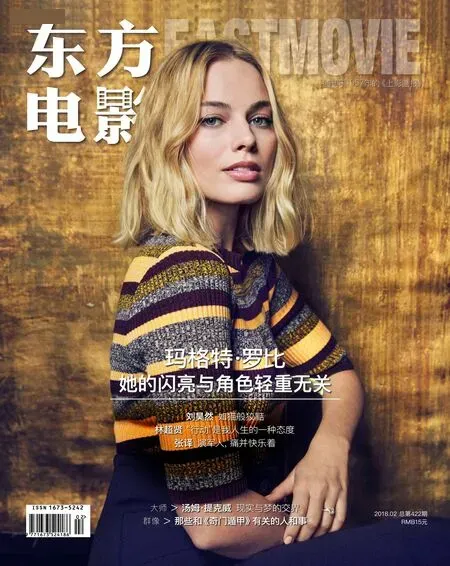

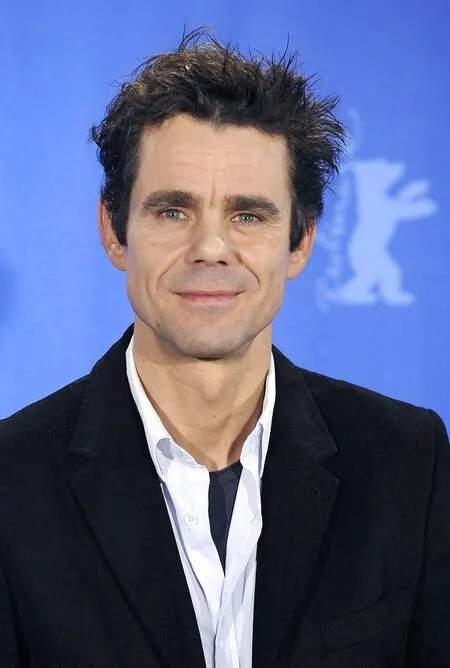

汤姆·提克威现实与梦的交界

2018-03-01甘琳

文 / 甘琳

20世纪90年代,德国新电影运动沉寂多年后的影坛因为一个奔跑的红发女孩而重新闪耀光辉,而红发女孩罗拉的缔造者汤姆·提克威也成为万众瞩目的新生力量。如今,当年的毛头小子已成为2018年第68届柏林国际电影节的评委会主席,“制作一部电影是一种极端的体验,有时候它会把你的私人生活和社会生活完全摧毁,但它必须值得。”从被人评价到评价他人,在现实与梦的交界处,电影对于提克威的意义依旧重大。

巧合与命运的行家

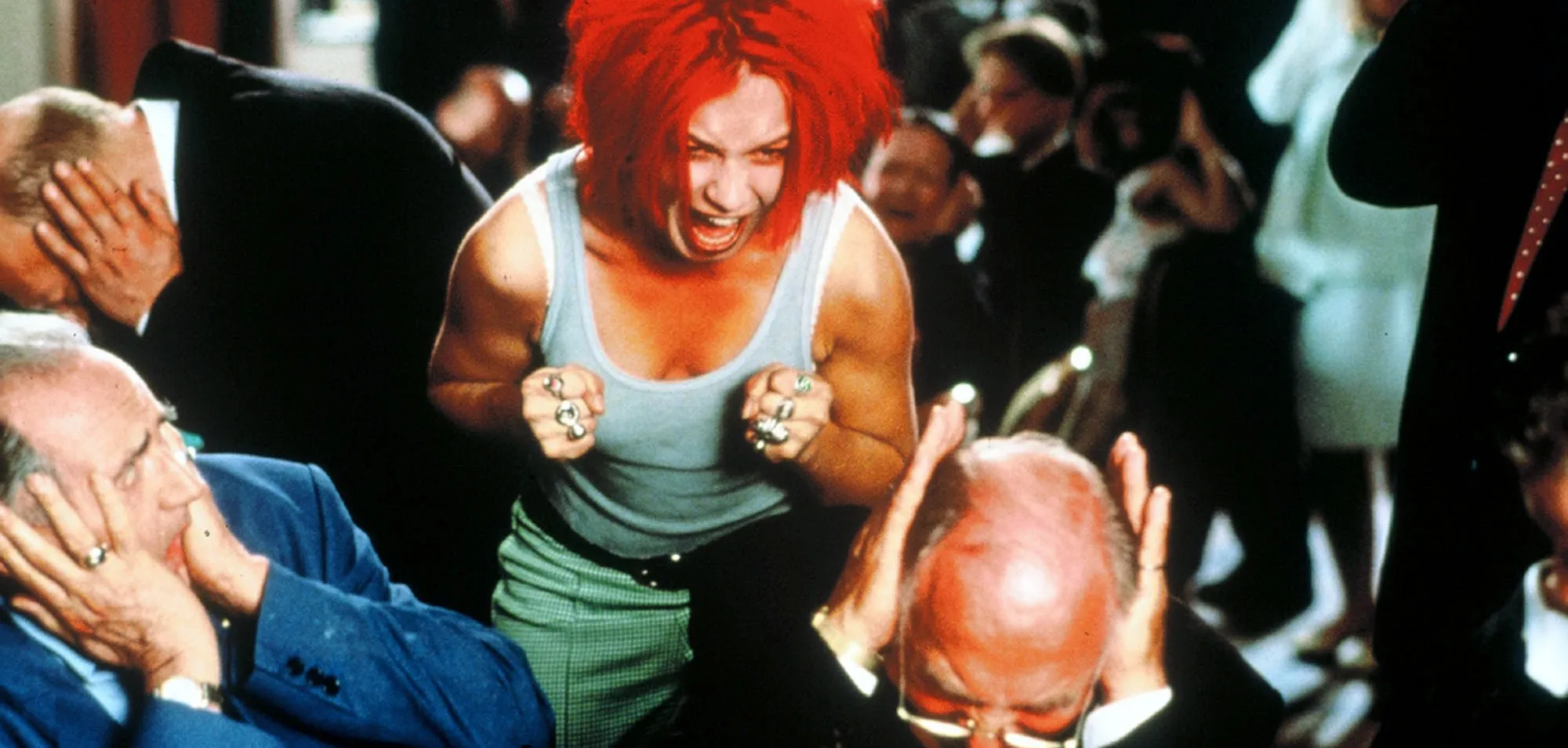

如果要找出当代影坛致力于发掘巧合与机遇的导演,很难不让人想到汤姆·提克威。这个因《罗拉快跑》而名声大噪的导演,总是关注生活中可能或已经发生的偶然与机遇现象,将人类个体的命运探讨放置在后现代语境下进行阐释。前辈基耶斯洛夫斯基的《机遇之歌》也曾用三段独立并行的命运叙事来描述波兰人民在国家面前的无力,使影片带有强烈的政治色彩。而晚辈提克威在《罗拉快跑》的情节设置上多以电脑游戏的后现代拼贴方式去消解人物的政治性,政治的因素被缩小,个人命运的多维性被放大。因为一次偶然的迟到,罗拉展开了对爱人曼尼的营救,正是这种机遇巧合的偶然性设置,让罗拉对爱情、亲情等人生命题有了全新的领悟。在罗拉走投无路的时候,一辆卡车向她驶来,她偶然看到了赌场,当罗拉用所剩的钱全部买下赌注时,意想不到的命运转机让她筹得了十万马克。与此同时,曼尼也在流浪汉处拿回十万马克,两人不仅解决了问题,还意外获得了十万马克。

这种对于机遇和命运的关切,在早于《罗拉快跑》的短片《尾声》和长片《意外的冬天》里其实就已出现,但那时的命运交响曲更倾向对失落宿命的慨叹。《尾声》里命运的重复斡旋被置换在争执的情侣二人之间。一开始是男友雷纳用左轮手枪杀死了疑似不忠的女友纳加,而紧接着反转的命运里,又是女友纳加枪毙了怒气冲冲的男友雷纳。在这个连续的电影世界里,时间在重复自己,“尾声”的意义不是结束故事,而是产生无休止的循环命运配置—凶手与受害者互相交换角色,感情的施虐与被虐成为了轮回的深渊,产生一个不同结局的新的过去。在这些不同的结果里,这些完全无法控制的人物存在于一个虚幻的,甚至可怕的世界,在那里,导演才是指挥家,他在演奏着弦乐。《意外的冬天》里,提克威将人物设置成相遇而不相识,观众通过摄影机看到这些机遇与错过,更能感受到人生常有的孤独与失落。

自《罗拉快跑》之后,提克威在构建命运的巧合和机遇时,更偏爱那些积极建构自己命运的人物,他们把偶然变为必然,主人公成功的结果在很大程度上取决于他们的努力程度。罗拉奔跑产生的三种结局是透过快节奏的剪辑得以实现的。游戏程序和游戏人物被拟人化搬上银幕,故事可以从头再来,人物可以用自己的强烈意念和动作改变自己的命运以及他人的命运。在提克威人工雕琢的电影世界里,他期待的是“让电影在现实与梦的交界处保持平衡,就像催眠一样”。角色的信念使环境改变来适应他们的欲望,在电影这个造梦的人工世界里,即使人的命运变幻莫测,也会留有一丝对偶然与必然的深刻慨叹。

斯皮尔伯格帮助库布里克执导了他电影生涯最后一个未开动的项目—《人工智能》,提克威在《罗拉快跑》后也接手波兰大师基耶斯洛夫斯基的编剧遗作《疾走天堂》。看起来不甚严肃的提克威在基耶斯洛夫斯基的剧本面前,也深情阐释了那些基耶斯洛夫斯基电影里罪与罚、爱情与救赎的母题。更甚之,提克威还修改了基耶斯洛夫斯基几处剧本,增添了更多光明的隐喻,列车隧道尽头出现的光点,男女主角在天地夕阳下的相遇,以一种天真无邪的亡命天涯的方式去逃避社会的报复。吸引观众的不再是基耶斯洛夫斯基式的人性枷锁的试炼,而是男女主角赤裸裸的自然意志,观众能够保留的对男女主角的同情心,就是提克威关于电影造梦边界的写照。

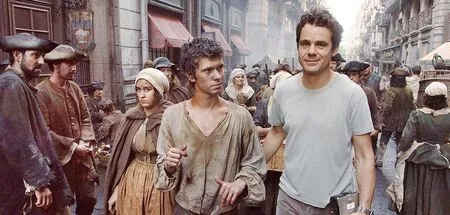

与沃卓斯基姐妹合作的《云图》是提克威关于命运与巧合的最具史诗意味的一部作品。六个跨越几百年历史的故事有机结合在一起,过去的时间与现在的经验交汇,无意识里弥漫着野心勃勃的人类宏图,强烈的轮回宿命里有对解放与自由的虔诚信仰:亚当·尤因对黑奴制度的反抗;路易莎·雷伊对恶势力的反抗;弗罗比舍对世俗眼光的反抗;出版商卡文迪什出逃精神病院,对不公平命运的反抗;星美为唤醒人类的觉悟对执权者的反抗;扎克利对心魔的反抗,六个断裂而又绵延的时空,六个独立而又相互关联的故事,都有一个宏大的主题—对世间的一切不公平的反抗。

速度与色彩的造梦

从小就混迹在电影院,11岁就在家乡伍珀塔尔镇拿着超8相机制作业余电影的提克威,高中毕业后却并没有被心心念念的电影学院录取,打定主意与电影死磕到底的提克威看到学院的路走不通了,立马将眼光放到了社会。他搬家到柏林,在柏林自由大学学习哲学之余,开始从事电影放映师、制片助理、导演助理等各种和电影有关的工作。在这段时间里,他与导演罗莎·冯·普罗因海姆的友谊促使他开始拍摄自己的短片,而从第一部短片《因为》就开始作为其摄影师的弗兰克·格里布更是与他一起奠定了一种极具后现代特色的摄影风格,运动、特写和分屏等镜头一起承担了提克威电影里的造梦功能。

提克威和弗兰克都偏爱运动镜头,在提克威的处女长片《致命的玛利亚》里,玛利亚每天过着沉闷压抑的生活,父亲和丈夫的施虐阴影让她的精神越来越扭曲。某天,当她接到一个有好感的邻居的电话时,长达两分钟的接电话过程,都是用360°的旋转镜头对着玛利亚拍摄。在一圈圈的运动旋转中,玛利亚的面部表情和情绪发生了轻微的变化,从一开始的质疑到欣喜再到迫不及待,都因为旋转的眩晕感而加强了玛利亚欲望的深渊感。《公主与侠客》里,当西西和波多坐在房间内彼此交心而谈,摄影机又用360°的轨迹环绕着他们,让他们的谈话在沉默时刻被打断,一对需要彼此流动才能将凝滞的情感释放出来的情侣,在这个旋转的视角里真正获得了梦境般的纯粹的亲密关系。

《罗拉快跑》的开始,先是一个由空中向下俯拍的大远景,接着镜头快速推到一栋高楼的窗户,然后直接穿过窗户推向罗拉房中响起的电话,整个过程只用了 8 秒钟。降格快镜头营造出的跃动感在影片一开始就奠定了一种紧张急促的基调。与此相对的升格慢镜头的运用也在荒诞解构的摄影中,构建了一个游戏般的机遇电影世界。罗拉奔跑的过程多用到升格慢镜头。罗拉在第三次奔跑时,奔跑的速度在升格处理下,渐渐慢下来,给人造成一种恍惚感,仿佛全世界都已不存在,唯独只剩下罗拉一人在不停地奔跑,除了奔跑别无其他。在没有追到自己的爸爸,完全丧失希望时,罗拉一边奔跑一边在心里向上天祈祷。这时镜头又慢了下来,画面中是闭着眼奔跑的罗拉的侧脸特写,驱使观众也进入到罗拉的主观思维中,去帮她做出判断,慢镜头特有的对环境氛围的熏陶、对人物情感的渲染,一览无遗。除了升降格镜头,《罗拉快跑》里充斥着的运动镜头也经过许多精心设计。提克威和弗兰克吩咐道具组制作了许多的栏杆式前景,为奔跑移动镜头增加了更多的结构感和层次感,前景、背景再加运动的主体和摄影机镜头,才能真正制造一种紧张的气氛。

库布里克曾说《香水》“是一部无法搬上银幕的小说”,理由很简单,因为小说中有太多对嗅觉对气味的表达,而以视听为载体的电影显然无法直观地表达这种震撼的嗅觉效果。但是提克威和摄影师弗兰克却做到了,弗兰克说:“汤姆的方法很简单,他说,既然小说是没有气味的,那么电影也不会有。”我们提出了一种视觉化的简单途径:人们看到满是血腥鱼尸的集市,就会感觉到那是臭的,人们看到一块薰衣草地,就会感觉到芳香。我们表现格雷诺耶用鼻子吸杯子里的味道,用特写拍他的鼻子。就是这样的。”于是,嗅觉被通感为视觉,我们会在影片中看到无数贴着格雷诺耶鼻子拍的特写镜头。当格雷诺耶杀死卖李女贪婪地闻着卖李女身上的气味时,镜头尽可能靠近卖李女的皮肤,并且顺着格雷诺耶鼻子的方向,在少女的脖子、肩膀曲线之上的小范围内,绕环拍摄,它既要靠近主体,又要保持景深。就在这些经过仔细考量的镜头中,观众似乎能闻到这致命的芳香。

速度之外,色彩也是提克威电影造梦的重要方式之一。提克威的宗旨是:给影片每一个层面以特定的美学界定。《罗拉快跑》里,罗拉一头醒目的红发,尖锐地刺痛追求舒适的观众的眼睛,弹拨着他们怠情放松的神经。闪回的场景总是用黑白胶片,而在没有罗拉和曼尼的场景,则使用录像带,因为周围的世界随时会因他们的变化而变化,带有人为假定性。至于有罗拉和曼尼在场的现实世界,则用35毫米彩色胶片。在《意外的冬天》里,不同性格的人物所代表的色彩也是不同的。内向的护士罗对应的颜色是绿色;热情的瑞贝卡多用红色的服饰,甚至在哀悼中驾驶一辆红色的汽车;马克喜欢幻想,所以他的对应颜色是紫色;雷纳性格忧郁,因此他多出现在灰色影调之中。

片头片尾字幕的视觉效果也是提克威关注的焦点。《罗拉快跑》开头足球被踢上天,人群组成的片名就是提克威最喜欢的镜头之一。拍的时候提克威让这三百多位群众演员分别组成每一个字母,然后送到多米诺数码工作室去做后期。而《罗拉快跑》的结尾字幕也是提克威用心良苦的结晶,“既然影片总是出现‘回到从前再来’的主题,所以我干脆也让字幕由上往下倒着出现。”

电影与音乐的节奏

提克威8岁就学习钢琴,那时他就开始意识到“节奏”的重要性。后来,当他将热情都投注到电影上时,他发现电影和音乐在节奏上有着很大的相通之处。于是乎我们发现,提克威几乎会参加自己所有电影作品的音乐创作。通过与固定作曲家的长期密切合作,提克威在音乐层面上同样发展出了一套可观的听觉语言。

“我认为我是以音乐的方式在编写剧本和进行影片剪辑,这从我参与影片音乐指导工作上就可以看出。我与莱因何德·黑尔和约翰尼·凯里克一起设计音乐,用别人的音乐对我来说犹如一场噩梦。错误的音乐完全可能毁了一部电影,在一部影片中,音乐可以使事物得到强化。” 从单声道的《致命的玛利亚》开始,提克威就第一次使用杜比技术,力图在音响设计层面有所突破。

在《罗拉快跑》的制作后期,配乐几乎与后期剪辑同步进行。抢劫超市的室内片段是一场重头戏,当提克威拿回这一大堆样片时,对于如何剪辑这场戏一筹莫展。在与剪辑师沟通后,他们最后决定先把所有镜头一个一个连接起来,再把它们分别剪得越来越短,看看效果会怎么样。“结果是快速重复。曼尼每句话要重复说上两三遍,整个场内气氛也由此快速重复而越来越紧张。”随着剪辑出的样片的节奏逐渐明确,提克威对音乐的设计也慢慢成形。最后提克威几乎是频繁地在音乐室和剪辑室两头跑,力图使影片与音乐交织融合为一体。

因为经常与莱因何德·黑尔和约翰尼·凯里克固定合作电影配乐,三人甚至直接组成了一支名叫“PALE 3”的乐队,在为电影配乐之余也会去单独创作音乐作品。扮演罗拉的女演员弗兰卡·波滕特能够被提克威选中也有部分原因在于她的演唱天分,她亲自为《罗拉快跑》的电影配乐献唱。歌声中,罗拉喃喃低语,呼吸着生命的黑暗,充满着悸动的音调,她的歌声使她隐秘而神秘。三次奔跑对应着三种旋律,第一次的奔跑,伴随着高音调的80年代的狂野气息。第二轮奔跑,弗兰卡·波滕特振奋人心的歌唱配合着精心搭配的低音节奏,让我们对其命运充满期待。最后一次奔跑,具有突破力的电子流行音乐充斥观众的耳膜,观众在高科技舞曲中感受到了罗拉把握住自我命运后的强劲与力度,预示着一种工业后现代解构下的胜利。

《香水》是一部重点展示嗅觉和气味的电影,但提克威在配乐上也用尽心思。与莱因何德·黑尔和约翰尼·凯里克一起作曲之外,提克威更是邀请到柏林爱乐乐团来演奏。当格雷诺耶站在香水店的橱窗外时,他无意间闻到了卖李女的香味,配乐是一段女高音空灵的吟唱。在一个转角处,格雷诺耶看到了自己找寻的目标时,配乐短暂的停顿,镜头推到格雷诺耶的面部特写,伴随着格雷诺耶如痴如醉的表情,丰富高昂的弦乐出现,和声逐渐强烈。当格雷诺耶捂死女孩时,配乐中女声单一吟唱变得越来越弱,也让我们感觉到了女孩气味和气息的微弱。而当格雷诺耶贪婪地将女孩闻过一遍后,他懊恼惶恐的表情结合着变得诡异尖锐的配音让我们感觉到了他对于自己无法保存女孩身体的美好气味而痛苦绝望。与《香水》一样,提克威亲自为《云图》配乐的效果就在于它和剧情的完美融合。配乐完全契合着影片的节奏,甚至掌控着剧情的发展,画面与配乐天衣无缝的配合,让观众不仅感受到故事的跌宕起伏,还得到了一股通过音乐传达给我们的力量和信仰。