数字媒体时代的网红传播逻辑

2018-02-28敖鹏

网红是这两年比较火的词,应该是从2014年开始,网红逐渐进入大家的视野。最开始是在网络上受到追捧而走红的人,到了2015年则呈现出遍地开花的局势,也成为2015年的网络流行词。淘宝“双十一”大促销,很多网红店铺销售额很高。加上网红不断炒作的娱乐绯闻,在娱乐新闻和各类媒体报道中出现的频率很高,确实是一种遍地开花的局面。

在2015年12月的时候,网红一词的关注量首次超过了“明星”一词,成为全网的焦点。在2015年12月底,papi酱开始有一些比较流行的视频流出。这些视频经过传播,在2016年1月份达到传播顶峰,也引起资本的关注。刚出来的时候,大家都很好奇,说她好像既没有做网络广告,也没有开网店,她到底会采用什么样的赢利模式呢?大家都很好奇。其实papi酱这个案例,应该是空前绝后的,因为她比较幸运,刚好赶上了罗振宇的罗辑思维内容创业,面临比较瓶颈的时期,papi酱的出现,对于罗振宇刚好是一个契机。与此同时,罗振宇跟徐小平有比较密切的接触,作为天使投资人的徐小平对新生事物接受度比较高,对网红也有一定认知度和观察,两个人一拍即合决定力捧papi酱。papi酱现象如导火索一般引发了网红被资本和“大V”竞相竞逐的局面。

罗振宇是罗辑思维的创始人。徐小平是真格基金的创始人,主要做天使投资,他投了很多创业公司,后来也开始关注内容创业领域,跟罗振宇建立了联系。

罗振宇起先是做罗辑思维,他的自媒体非常成熟,和papi酱一拍即合,促成了一种新的变现可能,广告可以招标,这个模式甚至盖过了央视等很多传统媒体。这时候,更多资本就很兴奋,终于看到有一个新的领域可以去进军。所以说,网红持续走高的热度,是网民热烈追捧与资本竞相追逐红利的共同作用的结果,由此网红從原来相对边缘的亚文化的主体,逐渐上升为一种流行文化的主体。

网红就不再像我们以前讲的凤姐这种比较标新立异的个体,而呈现出一种类型化和风格化扎堆的群体现象。我们可以看到人人都在寻找网红,人人都想成为网红,想从注意力经济体系中掘金。网红的发展脉络和经济、技术等要素,都有非常密切的相辅相成的关系。一方面,这折射出资本和技术的迭代和变迁的问题:另一方面,一定程度上也反映了社会大众的心理需求和诉求。

我主要从四个方面来分享对网红的一些观察:

首先,梳理一下网红的概念。有网红1.0、2.0、3.0这样的划分,其实业界有多种划分的标准,会从不同角度出发。比如有人从技术变革的角度,从互联网的迭代来看待网红走向,还有人从网红的盈利模式分析,最开始网红代言广告,后来开店等等。

在我的理解里,我更倾向于技术标准。

最开始的1.0时代,是偏向互联网时代,这时候不能算严格意义上的网络红人,应该算是网络红人的萌芽,主要是网络文学的代表,像安妮宝贝、南派三叔等。

第二个阶段就是图文交互的时代,不仅有文字,而且有很多图片。这时候是另类的形象比较火,像凤姐、芙蓉姐姐等,都是通过卖丑的图片或者是搏出位的行为举止,来博得大众的吸引和关注,所以这个时期的网络红人的称谓有一点贬义。

再到后来的3.0时代,(其实也有人把3.0划分为2.5和3.0,微博和微信算是一个节点,算是进入了2.5,再到后来,出现了直播技术,于是就进入了3.0)。互联网发展的总的特点是“富”媒体时代,我们展现的方式越来越多元。这种网络红人,是互联网场域的特定产物,他们的整个生成机制,包括传播力,都天然地带有互联网的媒介技术变革的印记。所以,他们与以往任何时代的明星,或者说流行的热点人物的生成机制都不一样,是媒介技术的改变,给红人提供了不同的“红”的方式。

在图文时代的时候,那些博眼球的人可能会比较有市场。再到后来,微博是比较有代表性的产物,它有一个发言的限制是140字的门槛,这个门槛的限制一定程度又契合了更多人的特质。以前可能那些擅长写小说、编故事的人才会有市场,而在140个字的框架下,日常生活中比较会聊天,擅长讲笑话的人可能就会有市场。比如当时很火的微博女王姚晨,她很懂得用简短犀利的点评去吸引大家,所以当时微博刚兴起的时候,姚晨一下子就红了。她的这种红并不是因为她的影视作品,而是因为她有很强大的议题设置能力和话题引导能力,得到很多人的认同和追捧。

到现在,短视频兴起以后,红了papi酱,又红了像谷阿莫等一些擅长制作短视频的人。现在直播出现又切合了很多人表达自己的方式。

所以,网红和互联网媒介的发展是亦步亦趋的,网络媒介不断丰富自己的表现方式,同时网络红人就有更多渠道和形式去展现自己,甚至去挖掘自己的特质。

网络红人发展到“富”媒体时代之后,这个词汇开始被简化版的网红所取代。网红具体有几方面的特点:

首先,它的词义很丰富,呈现出一种泛化的特点,就是说人人都有可能成为网红。网红这个词,最开始主要指外貌较好,通过分享展示自己精心修饰的个人美丽容颜的照片,或者是穿衣搭配、美装护肤等,吸引、积累数百万年轻女粉丝。这些网红大部分可能已整容,或者有很高超的化妆技巧,或者靠有很多附加值的绯闻而走红。她们就是因为有这种显著的相似性,所以被称为网红脸。

这一群长着锥子脸的淘宝模特,她们其实都做了日进斗金的淘宝店铺。除了这些人以外,网红的范围越来越广泛,还有很多段子手,像小马甲、游击手、小野妹、学吐槽,段子手也是一个很有代表的群体。同时,也有靠文字和思想深度走红的网络大V群体,这些大V群体的覆盖面更广泛,包括人文、社科、健康、财经、历史等各个层面。比如说在医生领域,之前有拥有306万粉丝的急诊科超人大夫,还有炒股票的同学们都知道的财经网红李大霄,他微博粉丝也是上百万的,还有科普网红等各式各样的人,只要在某个领域有一技之长,或者有比较独特的地方,就有可能在网络平台上走红。

第二,网红的词性经历了一定变迁。在“网络红人”的时代这个词有一点贬义的色彩,慢慢发展到“网红”的时候,逐渐变得中性。到现在,在各种资本和大V的鼓吹或者在很多媒体的渲染下,网红渐渐带一点褒义色彩。当下很多网红是正能量的偶像,有很多年轻小朋友渴望成为网红。网红词性的变迁,反映出社会对网红的接纳度是不断提升的,而这种提升,与其背后的资本运作也有着非常紧密的联系。endprint

第三,网红和明星之间的造星机制相互渗透和借鉴。我们经常看到很多报道会用一个词叫“网红明星化”或者“明星网红化”。就是说网红和明星之间的界限越来越模糊,许多影视明星开始使用网络直播,甚至学习网红的方式在自媒体中代言广告售卖产品等。比如刘涛在化妆间直播自己拍戏的过程,周杰伦也开始直播自己解说游戏等等。

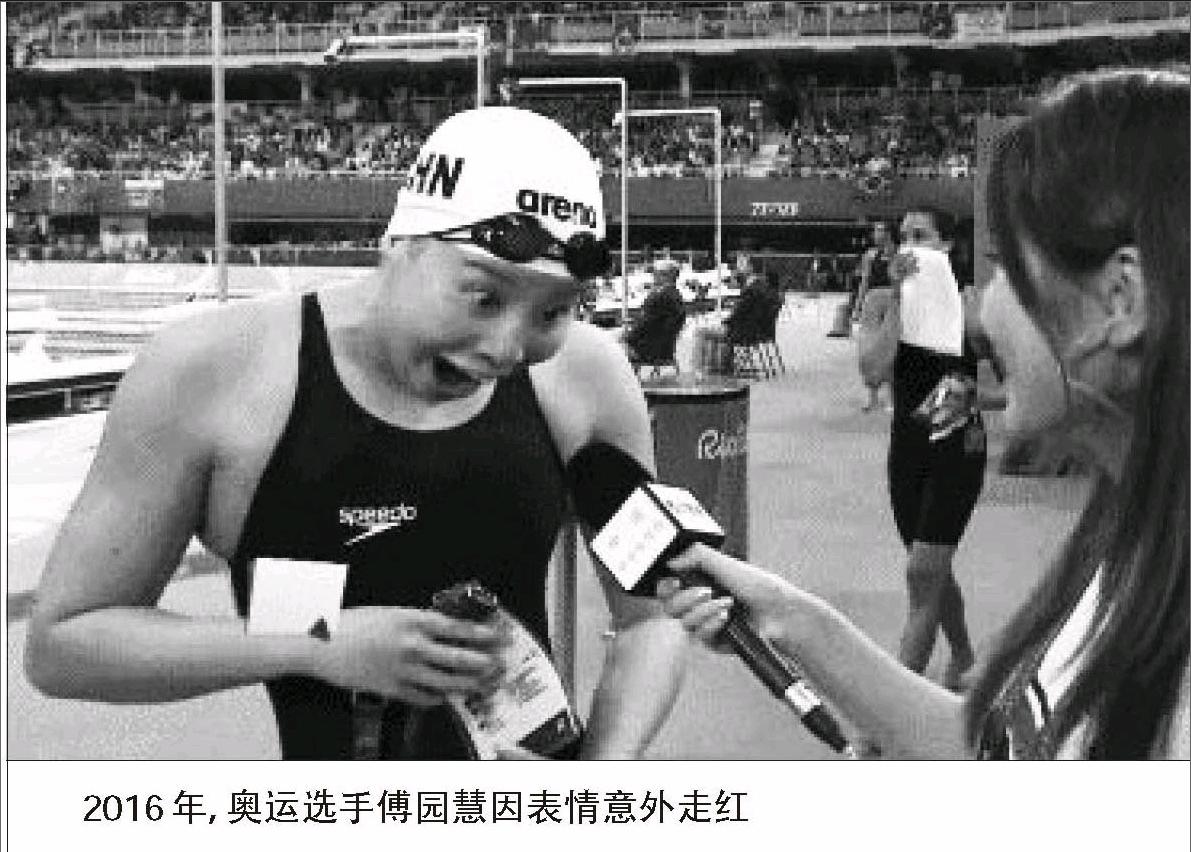

但是网红的造星机制有一个不同的特点。传统的明星,可能是因为一部作品成为网红:但是网红的机制总是提供一种更为随机性的机会一夜成名,你无法预测互联网的下一个爆点在哪里。比如2016年夏天里约奥运会,让很多奥运冠军或奥运选手走红。最有代表性的就是傅园慧的表情包,一夜之间传遍了微博、微信朋友圈。其实谁也无法料到,这样一个姑娘,凭借这样一组表情,这样大大咧咧的方式就走红了。

第四个特点是网红自身内嵌的一种经济属性。网红一定是和经济变现联系在一起的,无论是主动的还是被动的。很多淘宝网红,是很主动地经营自己的名声,因为名声可以为他们带来利益。当然也有很多被动的,比如像傅园慧这种意料之外的走红,这种走红并不是为了赚钱。但不可否认的是,只要你红了,利益和资本就会自动找上你。傅园慧红了以后,她的表情包以及“洪荒之力”的一系列动图文字,就开始广泛流传。刊登了傅园慧“表情包”的北京某纸质媒体,当日销量刷新了近年峰值。2016年8月10日晚,傅园慧做客国内一家直播网站,在线围观人数超过千万人。

就在她走红的第二天,其微博上便贴出了某矿泉水品牌的广告。仅一天,这条微博就收获2万多评论转发,以及25万点赞。作为国家游泳队的官方赞助商,该矿泉水品牌在奥运会前已开始各种营销。但在此前的广告中,主角一直是叶诗文等名将,傅园慧排在女子團队的末尾。而在傅园慧爆红后,她就成为该品牌在互联网传播中的主角。截至目前,傅园慧个人的微博广告报价已达到35万每条,接近我们比较熟知的段子手薛之谦的报价。她参加直播的时候,直播观看人次和回放人次超过1000万。她还收到很多直播上投放的虚拟礼物,海岛、邮轮、跑车等等,网友总共发出了31.8万元:而她直播所在的平台盈利,也达到了21万元。

很多微信公众号也是一样的,比如在年轻人中间比较火的一个节目叫《奇葩说》,里面的辩论手都火了,其中有一个明星辩手姜思达,他开了一个微信公众号叫思达帕特,非常有趣。他每条微信都会写一个很有看点的故事,非常能击中年轻人的心理痛点,但是他的每一个故事都不单纯是故事,背后一定是隐含广告的,类似于软文。他每条广告报价大概是20万元。所以说这些人红了之后,就算你不主动找利益,经济效益也会主动找到你。傅园慧虽然在奥运会只拿到铜牌,但是她个人广告的身价甚至可以和孙杨这些拿过金牌的选手比肩,这就是网络时代具有的随机性特点。因此在给网红下定义的时候,有三个方面的因素是一定要考虑的:第一是平台,第二是网红的主体,第三是受众。

第二方面,我讲一下网红现象中资本介入的因素。

首先,网红经济是一种基于个体IP化影响力的新经济形态。

提到网红,一定会绑定一个词,就是网红经济,什么是网红经济?我认为它其实是基于IP化影响力的一种新的经济形态。IP这个词这几个年比较火,小说IP、剧本IP,我觉得在网红现象上,它是将人格IP化了。网红经济最开始出现是在2015年8月,淘宝网召开了一个网络新偶像网络线上沟通会,在会上正式提出了这种经济模式叫作网红经济。但是网红经济大红大紫,让所有人看到这种经济模式具有强大变现潜能的峰值,首度出现在2015年淘宝“618大促销”中,因为在销量前10名的店铺中,有7家是网红店铺。部分网红店铺推出新产品时,成交额可破千万元,甚至还出现了开店仅两个月就做到“五钻”的奇迹。这种火爆的势头在年底的“双十一”中再度迎来高潮,以当时热度很高的王思聪女友雪梨的店铺为例,其名为“钱夫人家雪梨定制”的淘宝女装店,2015年11月11日一天就成交12万笔订单,销售额超过2000万元。其目前在售的商品平均单价为204元,平均半年成交43万单,依此计算,流水超过8700万元。

除了淘宝模特群体的店铺之外,网红经济也酝酿生成其他衍生品种的变现方式。比如接广告、卖产品或帮别人卖,或者进行知识变现,比如开课程、搞培训、付费阅读、商业内参等等。

所以,网红经济本质上不仅仅是粉丝经济,更是一种影响力经济,靠个人的IP影响力来创造价值:同时网红经济也脱胎于分享经济,它采用的外显形式更像是基于闲暇时间分享个人的才艺、特长、偏好等,来引导消费或者直接变现。无论怎么理解,网红经济最本质的,其实还是一种以内容为核心的内容创业,影响力和粉丝都要靠个人IP的内容经营来吸引和实现。所以整体而言,一方面网红经济也可以理解为是一种软实力变现,软实力本身是无法具体量化的:另一方面,也意味着这种伸缩空间极大的软实力,有着不可估量的价值创造力,就看人们具体如何去实现它。

而具体如何实现,就看个人的创意有多大。比如说罗振宇,他就是一个在内容变现方面非常有创新意识的人。之前他在参加《奇葩说》的时候,曾经戏言说自己什么都敢卖。我们看他主导的一些案例,确实可以把很多人们平时想象不到的东西都能卖出去。

其次,日益体系化、专业化的网红传播策略,即主攻注意力资源的争夺。

在网红经济中资本到底起什么作用?首先资本会包装网红,形成日益体系化、专业化的网红传播策略,帮助网红去抢夺受众非常有限的注意力资源。

一方面,网红团队可能立足于内容为王的生产机制,寻求独辟蹊径和展现个性,发展出一套自己稳定的价值体系,形成自己的风格——就是我们比较熟知的一个词,叫作魅力人格经营。在注意力资源有限,但是消费资源却日益丰富的供大于求的状态下,网红也开始形成自己的独特风格。网红并不追求全中国十几亿人都喜欢,只要精耕于喜欢他们的几十万人或是几万人就可以了。我们看到的比较成功的网红通常是有非常精准的受众偏好定位的。比如同道大叔,他是讲星座的。同道大叔讲星座为什么会火呢?他通过漫画的形式来讲星座,其实是借星座的漫画图像载体,帮助很多人说出他们心里想说又不敢说出的话。endprint

还有很多人熟知的咪蒙,咪蒙当时是因为“致贱人”系列文章开始火的。我们仔细观察咪蒙的一系列文章,发现她更多是偏向于写给喜欢看言情剧的群体,她有一个很明确的定位,她的公司和团队,现在发展的方向就是基于已经培养起来的受众群体来制作言情偶像剧。在网红注意力经济时代,受众就是如此细分,你可能会不喜欢不认同某个网红,但是他一定会有他的受众群体。

还有一个例子就是ayawawa。ayawawa红了很多年,历经了网红变迁史的几度洗礼。她号称自己是聪明人里最漂亮的、漂亮人里最聪明的,给自己加上了这样的一个定位和包装。她出了几本书,都是关于男女交往婚恋策略的,她根据进化心理学,发展出一套男女交往MV和PU匹配的值。MV就是你個人的综合实力质量,PU就是你“作”的程度。她靠这套理论吸引了很多粉丝,帮助粉丝解决情感问题。

她有很多平台,微博、微信公众号,而且接下来我会讲到他们这种盈利模式。比如说ayawawa的盈利,第一个是卖书。她出了很多本讲情感的书。另外她还有一个社区、社群,就是针对这一小撮对她感兴趣的人,她会办收费培训班,有定期培训,告诉女性应该怎样做博得男性的欢心,有很多方法论的教程。这就是网红根据自己的特点以及受众的偏好,去打造自己的IP。

网红们也会采用很系统的专业传播扩散策略。比如我们看到出一个事件,所有的娱乐八卦号当天从早上起就开始加班写文章。就是追热点、抢占热点。一方面是他们在抢夺热点,一个热点出来之后,迅速找一个所谓独特的角度去吸引受众:另一方面,他们也会发挥自己强大的议程设置能力去制造热点,主导受众对于信息的接受和取向、偏好等。这些东西就决定了网红在短时间内的火爆程度和传播范围。

为了在粉丝当中保持黏性,很多网红又要想办法,保证自己曝光的频率。这时候就会有很多辅助性的东西,比如新浪微博的粉丝通系统。我们在登录微博的时候,时常会看到出现一些自己并没有关注的内容,旁边会标明微博推荐,这是网红付费给粉丝通的,根据付的钱数的高低,可以达到一定时间段在受众面前的曝光频率。粉丝通平台后面也是基于大数据的计算,比如说你是做淘宝女装的,那我可能更偏向于把你的内容曝光给标签为小女生,或者是服饰美容这样一类群体。除了平台扩散之外,网红之间还会采取大V之间互相推荐的方式,相互置换影响力。

第三,网红产业化,即促进注意力资源的有效变现。

根据清博大数据推出的2015年网红百强和互联网周刊网红排行榜的数据分析,网红实现盈利的比例高达85%。其中34%的网红拥有自己的淘宝店,25%的网红使用广告这一最为传统的变现方式,13%的网红选择签约公司依托专业平台拓展未来发展路径,16%的网红创立了自己的公司或品牌,15%的网红出版了自己的作品。这个阶段下,网红经济已经不同于最开始萌芽时的业余分享经济,而是需要投入非常多的时间精力和成本去经营的一种职业。

我从2014年左右就开始关注网红现象,2015年的时候注意到有很多小粉红,就是粉丝2万、3万左右的小女生,可能就是90后,二十一二岁出头,大三、大四年级,文笔很好,在微博上写很多关于情感、成长的感悟,这种人一开始是两三万的粉丝。慢慢的,经过一年,她们有一个粉丝自然增量。再然后可能某几篇文章传播范围很广,粉丝慢慢到8万、10万。当她们粉丝上到15万以后,会发现这些小姑娘都开了自己的微信公众号,而这个微信公众号并不是自己独立运营,后面有很多助理实习生,在帮她选图片、做格式、定选题、拉广告,靠团队作战的模式实现专业化的产业链条。当个人特质变lP化以后,一切生产的内容都变成了产品,而这种产品不再是UGC(User Generated Content,指用户原创内容),而是PGC(Professional Generated Content,指专业生产内容),会有很专业的策略。现在有很火爆的网红商学院专门培训你如何去做网红,他们会告诉你什么样的内容才会吸引受众的关注,如何写出“10万+”以上的文章等等,会有人很系统地总结这些东西,并提供付费的培训和指导,这个部分也是网红经济产业链中的重要一环。

第三个方面是在网红传播盛宴之中,存在的劳动供给与需求满足。

网红现象实现收益,最终还是要落到网红主体和受众群体之上。我们可以看到网红和受众在这个过程中,都是服务于资本而贡献自己的劳动。对于网红而言,我们看到他们的劳动其实是很直观的。比如说要写文章,一个公号的文章,绝不是一两个小时能写出来的,从选题开始……很多人可能要一天工夫才打造出一篇文章,这是一种劳动和付出。很多淘宝网红有那么多漂亮的图片,也绝不是说用手机随便一拍就出来了。服装的选择、场景、摄影师,拍出来照片以后如何修图、如何配文,背后的产业链、服装打版、制作、工厂,其实网红进行了很多劳动和付出。

此外,更有很多经济成本,有人做过统计推算,比如颜值型的网红,为了这张脸,花费可不小,假设均摊在每天的日常护理花费约200块,那一年也将近8万了,再加上做特殊保养和医美项目的开销,粗略来算,一年花在脸上的钱也大概需要15万。不论这些网红是活跃在直播间还是微博,要以高颜值示人,还需要美美的服装和美美的化妆品好好打扮自己吧?那么,花在服装、首饰、鞋子、包包和化妆品上的钱,保守估计一年花费至少10万。那么除了外在基础以外,还需要考虑如何去美美地展现自己。首先你可能要有比较高质量的自拍神器。有时候还要有专业的摄影团队……这个花费按3万来算,加上从素人到包装为网红,培训保守估计5万,还有10万起底的营销和市场推广费用等。每一项费用的投入背后,都对应着网红相应的劳动,通过这些劳动的经营来实现自己个体IP化的运营。

至于受众,一般认为在这场传播过程之中是消费者的角色,消费网红们生产和发布的内容,或者受网红引导而去购买网红鼓励去购买的东西。我们经常会把受众理解为这些传播内容的消费者,但实际上受众也扮演了一个劳动者的角色,付出了很多不计代价的劳动。比如最常见的是受众对网红的内容进行点赞、评论和转发,其实也是助长了这种传播,这也是在为网红传播付出劳动。endprint

还有比较常见的是粉丝投稿。比如买家秀,你买了一个淘宝的衣服之后,把自己穿上衣服的样子拍下来发到微博上,希望这个博主注意到你,在她的平台上转发你的东西,于是不停去给他投稿、留言。像美装类的公众号,会采取一种传播策略,就是定一个选题,比如说今天的选题是戴框架眼镜的女生最漂亮,那么就会有很多的小姑娘把自己戴框架眼镜的样子拍下来发给他,后台会选一些比较有代表性的做成一期推文发出来。显然,这篇文章大部分的工作量是粉丝完成的,所以粉丝在这里面提供了很多劳动。

那么网红和受众为什么要做这样的劳动,动机何在?对于网红而言,可能最直观的就是变现,除了利益刺激以外,也有一种自我呈现的满足感。

对于受众的动机而言,从心理层面上来讲,第一是契合了一种陪伴的需要,包括消遣娱乐式的陪伴,可以起到减压放松的作用。另外还有一些排解无聊的陪伴,可以很有效的填补我们碎片化的时间。还有汲取能量式的陪伴,对很多人来讲,就是我们熟知的鸡汤文。鸡汤文为什么会有那么多的受众?因为现在人生活压力很大,很需要有人站在同样的位置去体会这个事情。鸡汤文显而易见的手法,就是会讲故事,比如“我有一个朋友怎样怎样”等等。看了这些文章我们会觉得有很多人在经历同样的事情,有很多人和你有相似的感悟,这样的陪伴,其实是一定程度上的激励和安慰作用。

除了心理需求之外,还有就是窥视和猎奇。想知道别人发生了什么事情,这可能是人与生俱来的一种特质。

另一方面的需求,就是社会交往和安全规范的需要。这个比较好理解,就是从众心理。从众本身通常是指采纳其他群体的行为和意见的倾向,通常发生在两种情况下:

一是当人处在不确定的情景中,无法判断和筛选信息,而选择参考其他人的行为。

二是个体希望被群体接纳和支持,就会采取和群体一致的方式,这点在人们对于网红的热值上有很显著的体现。互联网时代传播的一个重要特点就是快速,海量信息日新月异,舆论热点稍纵即逝。在这种迅速崛起和消亡的热点之中,依靠信息为生的现代人缺少安全感。那么,怎么维持这种安全感?怎么维持自己在信息时代先知先觉,或者占据舆论制高点的地位?一个很好的选择就是去关注网红,因为网红通常是最迅速的。跟进一个网红,基本上就可以在这个信息领域获得一个较好的位置,可以在群体中得到尊重和认同。

另一方面,人们不断追逐热点和关注网红,也是保持和社会连接的手段,试图由此提升社会或者所处群体对自身的接纳程度。比如如果所有人都在讲里约奥运会,讲奥运小鲜肉,讲各种CP的话,某人要是完全不知道这些东西,就会有一种很强烈的被排斥感。

三是崇拜和認同的心理。崇拜的冲动,是人类心理中比较根深蒂固的一种特性。网红往往是有特长,或者是有特别之处的一类人,本身可能有许多值得借鉴和学习的地方,就好像是我们上学的时候那种“别人家的孩子”。对于受众而言,网红就是网络空间中的一个小明星,但他又和明星不一样。因为网红更有亲和力,更能贴近受众,和受众之间是一种微仰角的关系,呈现出一种很美好的生活状态,会让你觉得,其实踮一下脚,就可以够到这种状态。

关于网红,第四个方面是,我们要在网红这股热潮背后看到一些需要我们思考的部分。一般可能主流媒体会批判网红是三俗,认为网红可能会传播一些低俗、媚俗和庸俗的东西,这确实也是比较直观的。除此之外,我觉得还有很多隐患,比如网红在无形之中重构了我们时代的审美观念。当然很多人会说,其实网红并不美,但是要放大到更广泛的受众群体就会看到,很多人很认可网红展现出来的那种美。所以,很多女孩子冒着几十年后脸可能会毁掉的风险,花费巨资去整容。为什么这么多人趋之若骛?因为这些网红在网上晒出了自己非常光鲜亮丽的生活:比如住豪华酒店,绝对不住标配的,一定要住五星、七星的在酒店大堂吃着几百元的下午茶:手里提的都是最新款的限量版包包:用的都是最顶级的护肤品等等。很多人都向往这样的生活,她们会觉得,我如果和她一样漂亮,也会有她这样的生活。网红在传播中,通过对大众的影响,建立起一种关联,就是美貌和幸福之间的关联,好像只要拥有了美貌就可以坐享其成。但是受众不知道的是,她们晒出来的这些生活,往往是刻意营造的、精心修饰的彼岸幻想。

再延伸一点,很多资本大V,比如知名的投资人,他们可能会强调,发出这样的言论,说创业者也要做网红。很多天使投资人,包括基金公司,他们会鼓励创业者打造自身的影响力,把很多时间花费到自身的品牌营销和推广上。

之前看过一个创业真人秀,就是有很多我们比较熟悉的投资大V做评委。当时有一个团队是几个海归的硕士创办的一个公司,想融资的额度大概是一百万左右,不是很多。评委就问他们一个问题,说你们融资想做什么?这些女生说我们现在拥有的技术还不是特别完善,我们想用融资再进一步巩固我们的技术。但是评委老师给出的意见说,你们应该用更多的钱去做品牌营销和推广。我们当然知道品牌营销推广的重要性,毕竟酒香也怕巷子深。只不过现在这个社会,很多“大V”的言论,加上媒体的渲染,呈现出的趋势是你只要有了品牌、有了营销、有了表面上很好的名声,就可以获得成功。于是,很多人就不再去挖掘,不再去做好自己的公司。所以会有很多明星创业者,可能刚开始是关于其创业的文字占据了各种头版头条,但过了半年之后,公司就倒闭了,人去楼空。

我个人认为,这些现象的出现和网红的渲染有一定的关联度。这也是我们在赞赏网红为社会创造出新价值的时候,也要关注这个文化现象背后存在着的隐患。

敖鹏,学者,现居北京。已发表论文多篇。endprint